- •Цель работы

- •2. Краткие теоретические сведения

- •3. Описание лабораторной установки.

- •Паспортные данные индикаторных приборов.

- •Задание №1

- •Задание №2

- •Методические указания к выполнению работы

- •7. Порядок выполнения работы

- •Содержание отчета

- •Вопросы для самоконтроля.

- •Литература.

- •Цель работы

- •Теоретические сведения

- •Задание

- •Методические указания

- •Содержание отчета

- •Контрольные вопросы

- •8. Литература

- •Цель работы

- •Теоретические сведения

- •Описание конструкции

- •Роль сетки в триоде

- •Действующее напряжение триода

- •2.4 Статические характеристики триода

- •2.5 Статические параметры триода

- •2.6 Рабочий режим работы триода

- •2.7 Рабочие параметры триода

- •Порядок выполнения работы

- •Методические указания

- •Содержание отчета

- •7. Вопросы для самопроверки

- •Литература

- •Цель и содержание работы

- •Описание пентода

- •Характеристики и параметры пентода.

- •Параметры пентода

- •Порядок выполнения работы

- •Построение семейства анодных характеристик.

- •8. Содержание отчета

- •9. Контрольные вопросы

Литература.

-

Каганов И.Л. Ионные приборы. - М.: Энергия, 1972.

-

Генис А.А. Приборы тлеющего разряда. - Киев: Техника, 1970.

-

Гурлев Д.С. Справочник по ионным приборам. - Киев: Техника, 1979.

-

Носов Ю.Р. Оптоэлектроника. - М.: Сов.радио, 1977.

16

Лабораторная работа № 2

"ИССЛЕДОВАНИЕ ТИРАТРОНОВ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА"

-

Цель работы

Ознакомится с физическими основами действия, конструкциями, характеристиками и параметрами тиратронов тлеющего разряда с токовым и потенциальным управлением.

-

Теоретические сведения

Тиратроны тлеющего разряда (ТТР) - это газоразрядные приборы, имеющие один или несколько дополнительных электродов, с помощью которых осуществляется управление зажиганием тлеющего разряда.

В ТТР различают два способа управления напряжением зажигания: токовое и потенциальное.

Токовое управление осуществляется в тиратронах, имеющих кроме катода и анода дополнительный электрод в виде кольца, диска, короткого цилиндра, называемый сеткой.

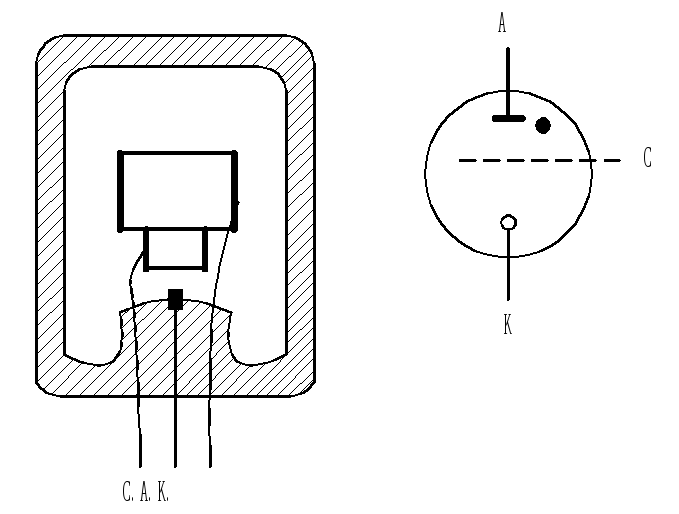

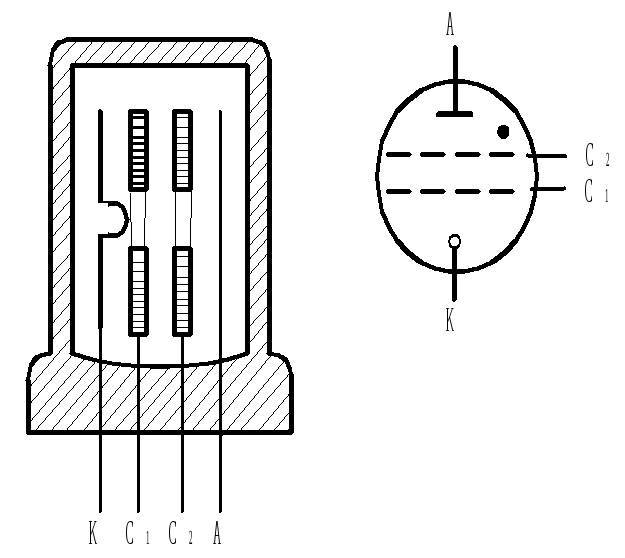

Рис.1

Устройство тиратрона с токовым управлением и его обозначения показано на рис.1. Катод представляет собой полый никелевый цилиндр диаметром 8 мм и длиной 6 мм, внутренняя поверхность которого активизирована цезием для снижения

17

напряжения зажигания и горения. У нижней кромке катода установлена сетка в виде короткого цилиндра длиной 5 мм, верхняя часть которого углублена внутрь катода на 1-1,5 мм. Анод в виде молибденового стержня диаметром 0,6 мм заварен в стеклянный чехол; открытым остается только торец, который и является рабочей поверхностью анода. Электроды заключены в стеклянный баллон, наполненный неоном при давлении 19 мм. рт. столба.

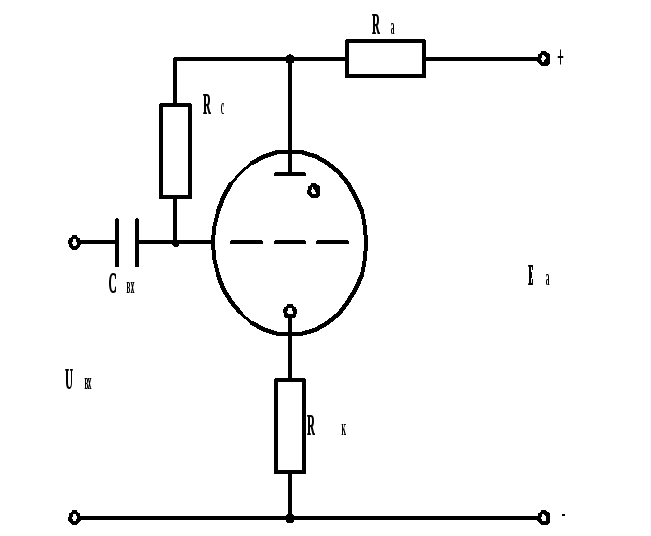

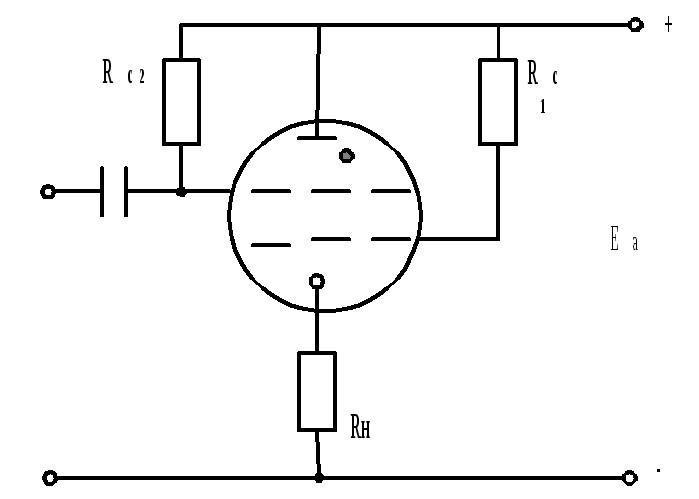

Схема включения ТТР с токовым управлением приведена на рис.2. Здесь Ra и Rc - балластные сопротивления, служащие для ограничения тока соответственно в цепи анода и сетки.

Рис.2

Т.к. расстояние dkc<<dka, то напряжение зажигания самостоятельного разряда Uc заж в зазоре сетка-катод оказывается меньше, чем напряжение зажигания разряда в цепи анода. Поэтому при подаче напряжения питания Ea в промежутке сотка-катод возникает тихий самостоятельный разряд с током единицы- десятки микроампер. Это обеспечивается включением в цепи сетки большого ограничительного сопротивления Rc=2-3 МГом. Наличие такого подготовительного разряда дает ряд преимуществ. В прикатодной области образуется область ионизированного газа, которую можно рассматривать как источник начальной ионизации.

При этом создается возможность управления величиной напряжения зажигания тлеющего разряда в промежутке катод-

18

анод: чем больше ток в цепи сетки Jc, чем интенсивнее ионизация газа в области катода, тем меньше напряжение зажигания Ua заж. разряда в цепи анода.

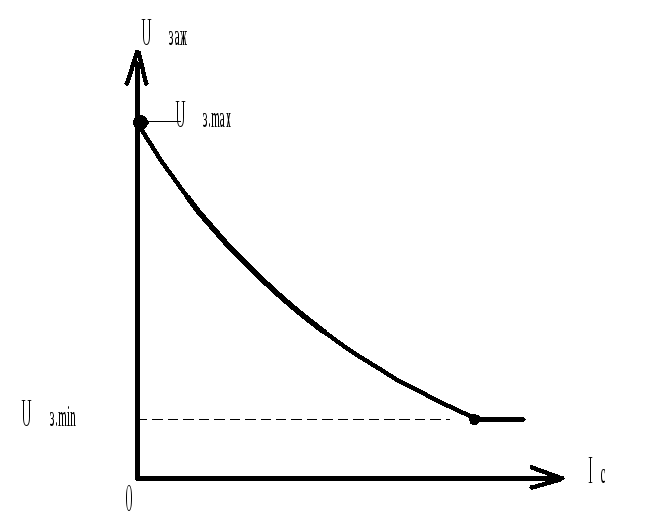

Зависимость Ua заж.=f(Jc) называется пусковой характерис-тикой тиратрона с холодным катодом. Вид экспериментальной пусковой характеристики показан на рис.3. Видно, что наилучшая управляемость зажиганием разряда наблюдается на крутом участке характеристики. Таким образом, с помощью небольших изменений токов сетки можно управлять возникновением

Рис.3

тлеющего разряда в анодной цепи ТТР и использовать его в качестве переключающего устройства (Ja>>Jc). Пологая часть характеристики не дает достаточной чувствительности и поэтому является нерабочей. Очевидно и то, что величина Ua заж. не может стать ниже напряжения, необходимого для горения разряда, т.е. напряжения горения. После зажигания тлеющего разряда межэлектродное пространство заполняется плазмой и сетка, окруженная двойным электрическим слоем, теряет свое управляющее действие. Величина установившегося тока анода при этом не зависит от Jc, а определяется величинами Ea и Ra:

![]()

19

Гашение разряда в цепи анода достигается либо снижением потенциала анода путем подачи импульса отрицательной полярности, либо разрывом цепи питания, либо схемными решениями,. направленными на снижение напряжения между анодом и катодом ниже уровня напряжения горения.

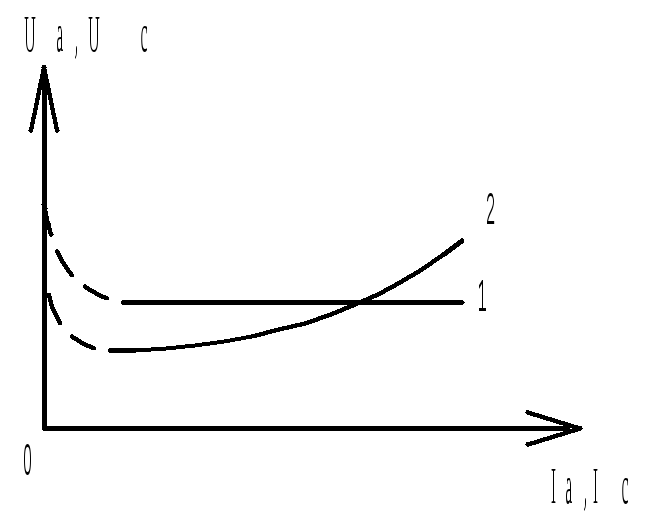

Если после зажигания разряда постепенно уменьшать величину балластного сопротивления или же при Ra=const увеличивать напряжение Ea, то можно снять анодную характеристику - зависимость между током разряда Ja и напряжением горения Ua гор . Вид ее приведен на рис.4 (кривая1).

Рис. 4

На характеристике имеется более или менее горизонтальный участок, характерный для нормального тлеющего разряда. Напряжение зажигания разряда можно изменять, устанавливая перед снятием характеристики новое значение тока сетки Jc. На этом же рисунке показана вольт - амперная характеристика подготовительного (тихого самостоятельного) разряда (рис.4, кривая 2).

Потенциальное управление зажиганием реализуется в ТТР, у которых между катодом и анодом имеется две или несколько сеток.

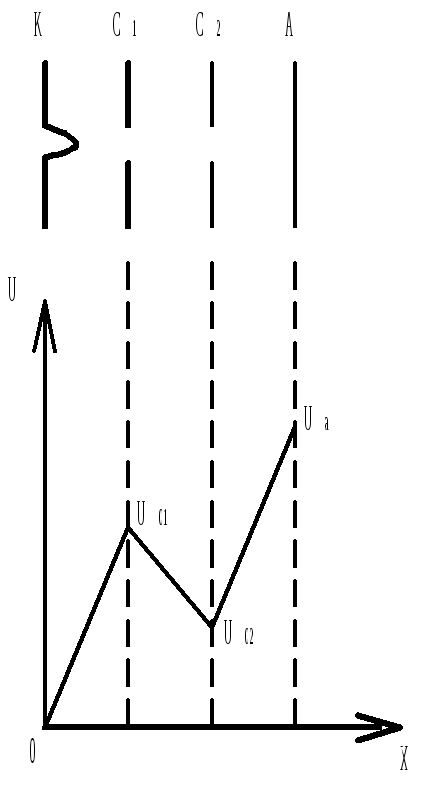

Устройство ТТР тетрадного типа и его условное обозначение показано на рис.5.

20

Рис.5

Рис.6

создается область начальной ионизации. На вторую сетку подается положительное напряжение 50-70 В (рис.6). Поэтому между сетками возникает тормозящее электрическое поле, препятствующее движению электронов из прикатодной области в прианодную, где между второй сеткой и анодом имеется сильное ускоряющее электрическое поле за счет высокого напряжения на аноде (200-250 В).

21

При определенном положительном напряжении на аноде увеличение напряжения Uc2 приводит к уменьшению тормозящего поля между сетками.

При Uc2=Uc1 наиболее быстрые электроны из области "плазменного катода" проходят через пространство между сетками и попадают в ускоряющее поле в зазоре вторая сетка - анод. В ускоряющем поле анода электроны приобретают энергию, достаточную для ударной ионизации, и достаточную для зажигания тлеющего разряда в цепи анода.

Повышение потенциала анода приводит к повышению потенциала точек пространства, в том числе и в пространстве между сетками и ослаблению тормозящего поля между ними. Это приводит к тому, что при большем Ua зажигание тлеющего разряда в цепи анода произойдет при меньшем напряжении Uc2. Следовательно, каждому значению напряжения Uc2 соответствует определенное напряжение Ua>Ua гор, при котором зажигается разряд. Изменяя напряжение Uc2 , можно управлять напряжением зажигания в цепи анода. Такой способ управления называется потенциальным.

Зависимость Ua заж.= f (Uc2) при Jc1 = const называется статической пусковой характеристикой тиратрона с потенциальным управлением.

Повышение тока Jc1 сопровождается ростом интенсивности ионизационных процессов и расширением прикатодной области, уменьшением эффективного расстояния между сетками. Вследствие этого при меньшем напряжении Uc2 создаются условия для возникновения тлеющего разряда в промежутке катод- анод. Вольт - амперные характеристики зазоров катод-первая сетка и катод-анод аналогичны характеристикам триодного тиратрона.

22

Рис.7

Схема включения ТТР с потенциальным управлением показана на рис.7. В схемах на вторую сетку подается начальное напряжение Uс2о < Uc2заж , при котором зажигание в цепи анода не происходит. Для поджига тиратрона на его вторую сетку подается пусковой импульс напряжения положительной полярности достаточной амплитуды. При этом напряжение на второй сетке повышается до Uc2>Uc2заж, при заданных Ua и Jc1 и происходит зажигание разряда в тиратроне.

-

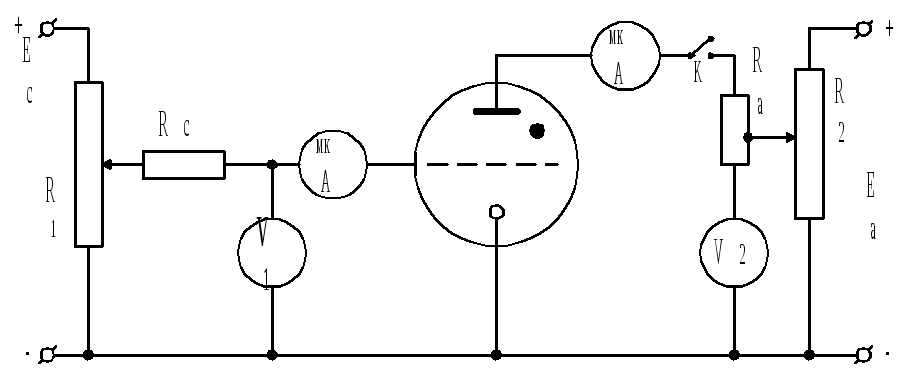

Схема

Рис.8

23

Приведенная на рис.8 схема позволяет снять анодную Ua.=f1(Jа) и пусковую Ua заж.=f2(Jc) характеристики тиратрона с токовым управлением.

Питание электродов тиратронов осуществляется от источников постоянного напряжения 250 В. Для ограничения тока в цепях сеток и анодов включены балластные сопротивления Ra=40кОм, Rc= Rc1=2¸3Мгом.

Регулирование напряжений на сетках и анодах тиратронов производится с помощью потенциометров R1, R2.

Для измерения напряжений используются электронные вольтметры. Ключ "К" предназначен для разрыва цепи анодного тока при снятии пусковой характеристики. В работе исследуются тиратроны типа МТХ-90 и ТХ4Б.