- •Лекции по физике

- •Механика. Молекулярная физика. Кинематика

- •Основные понятия и величины

- •2. Кинематика частицы. Перемещение, скорость, ускорение

- •1) Векторный способ описания движения.

- •2) Координатный способ описания движения.

- •3. Кинематика вращательного движения твердого тела

- •Динамика. Законы Ньютона и их следствия

- •1. Сила, масса, импульс

- •2. Первый закон Ньютона

- •3. Преобразования координат Галилея

- •4. Второй закон Ньютона

- •5. Третий закон Ньютона

- •6. Классический принцип относительности

- •Работа и энергия

- •1. Работа переменной силы

- •2. Кинетическая энергия частицы

- •3. Консервативные силы и потенциальная энергия

- •4. Потенциальная энергия центральных сил

- •5. Градиент потенциальной энергии

- •6. Механическая энергия частицы и закон ее изменения

- •Момент импульса

- •1. Момент импульса частицы

- •2. Закон изменения момента импульса. Момент силы

- •3. Момент импульса относительно оси

- •Законы изменения и сохранения полного импульса системы частиц

- •2. Центр масс. Уравнение движения центра масс

- •Реактивное движение. Уравнение Мещерского

- •Энергия системы частиц

- •Закон сохранения механической энергии

- •Момент импульса системы. Уравнение моментов

- •Закон сохранения момента импульса

- •Динамика твердого тела

- •1. Вращение тела относительно закрепленной оси

- •2. Момент инерции и его вычисление

- •3. Кинетическая энергия вращения

- •4. Плоское движение

- •Колебания

- •1. Гармонический осциллятор

- •2. Физический и математический маятники

- •3. Затухающие гармонические колебания

- •4. Сложение гармонических колебаний

- •5. Вынужденные колебания

- •6. Резонанс

- •1. Постулаты специальной теории относительности

- •2. Одновременность и синхронизация часов

- •3. Следствия постулатов Эйнштейна

- •4. Преобразования Лоренца

- •5. Энергия релятивистской частицы

- •Введение в термодинамику

- •Начнем рассматривать термодинамические системы, описываемые

- •Измерить температуру можно по изменению какого-либо другого параметра, меняющегося при изменении энергии тела, на чем основано действие разнообразных термометров.

- •3 Нулевое начало термодинамики

- •4 Уравнение состояния идеального газа

- •При обычных условиях, т.Е. При не очень больших давлениях

- •1 Термодинамическое определение энтропии

- •2 Второе начало термодинамики

- •3 Тепловые машины. Циклические процессы

- •4 Цикл Карно

- •Энтропия (статистический подход)

- •1 Энтропия при необратимых процессах в предыдущей главе было показано, что реальные процессы протекают

- •Направление необратимых процессов определяется ростом энтропии

- •При изменении термодинамических параметров это равновесие

- •Необратимые процессы в газах. Явления переноса

- •Многокомпонентные термодинамические системы и необратимые процессы в них

- •1 Фазы и химический потенциал

- •2 Диффузия в газах

- •Реальные среды

- •1 Межмолекулярное взаимодействие

- •3 Свойства реального газа. Уравнение Ван-дер-Ваальса

- •4 Поверхностное натяжение

- •Электричество. Магнетизм. Волновые процессы и оптика. Электростатическое поле.

- •Проводник в электрическом поле

- •Электрическое поле в диэлектриках

- •Энергия электрического поля

- •Законы постоянного тока

- •Контактные явления в проводниках

- •Магнитное поле в вакууме

- •Проводник с током в магнитном поле

- •Магнитное поле в магнетиках

- •Явление электромагнитной индукции

- •Энергия магнитного поля

- •Электрические колебания

- •Электромагнитное поле. Теория Максвелла

- •Волновые процессы. Электромагнитные волны

- •Интерференция электромагнитных волн

- •Дифракция электромагнитных волн

Интерференция электромагнитных волн

1 Интерференция когерентных волн

Интерференция волн - это явление устойчивого увеличения или

уменьшения результирующей амплитуды колебаний при суперпозиции

(наложении) двух или более когерентных волн. При этом в разных

точках пространства результирующая амплитуда различна, но в

любой точке она остается постоянной в течение довольно большого

промежутка времени (времени наблюдения).

(Примером интерференции волн являются стоячие волны.)

Пусть

в некоторую точку пространства, обычно

называемую точкой наблюдения и

обозначаемую буквойP,

приходят от разных источников две

волны с одинаковой частотой

![]() и с одинаковым направлением колебаний

электрических векторов

и с одинаковым направлением колебаний

электрических векторов

![]() и

и

![]() .

Тогда, согласно принципу

.

Тогда, согласно принципу

суперпозиции, результирующее колебание в точке P будет иметь вид

![]() ,

,

причем

начальные фазы колебаний

![]() и

и![]() будут

зависеть от координат источников и

точки наблюдения.

будут

зависеть от координат источников и

точки наблюдения.

Для сложения колебаний применим метод векторной диаграммы.

![]() ,

,

так

как

![]() .

.

Волны

называются некогерентными, если их

разность фаз

![]()

зависит

от времени. Тогда среднее значение

быстропеременной гармонической функции

за время наблюдения

![]() ,

и среднее значение квадрата амплитуды

результирующего колебания

,

и среднее значение квадрата амплитуды

результирующего колебания

![]() .

.

Интенсивность (или энергия) волны (а для света - освещенность

экрана)

пропорциональна квадрату ее амплитуды,

т.е.

![]() .

.

Поэтому при наложении некогерентных волн их интенсивности

складываются, и результирующая (усредненная) интенсивность будет

одинакова

во всех точках пространства :

![]() .

.

Когерентными

называются волны, для которых разность

фаз постоянна во времени

![]() .

.

В

тех точках пространства (экрана), где

разность фаз когерентных волн равна

нечетному числу

![]() ,

т.е.

,

т.е.

![]() ,

где m

-

целое

число ( условие минимума ),

,

где m

-

целое

число ( условие минимума ),

результирующая амплитуда будет минимальной и равной

![]() .

.

В тех же точках, где разность фаз когерентных волн равна четному

числу , т.е.

![]() ,

где m

-

целое

число (условие максимума ),

,

где m

-

целое

число (условие максимума ),

результирующая

амплитуда будет максимальной:

![]() .

.

Таким образом, при сложении когерентных волн наблюдается

интерференционная картина, состоящая из устойчивых максимумов и

минимумов интенсивности (освещенности) экрана.

Если

амплитуды интерферирующих волн

одинаковы:

![]() ,

,

в точках минимума освещенность падает до нуля, а в точках максимума

возрастает

в четыре раза:

![]() .

.

2 Интерференция света в тонких пленках

Пусть пленка с показателем преломления n, находящаяся в воздухе,

имеет всюду одинаковую толщину d.

Пучок

света 1, падая на пленку под углом ,

частично отражается от оптически более

плотной среды со сдвигом фазы на

(т.е. с изменением разности хода на

![]() - так называемая "потеря полуволны"),

образуя пучок 1'. Но, частично преломляясь,

он отражается от нижней поверхности

пленки ( в данном случае - без потери

полуволны ) и выходит из нее в виде пучка

1'' параллельно пучку 1'.

- так называемая "потеря полуволны"),

образуя пучок 1'. Но, частично преломляясь,

он отражается от нижней поверхности

пленки ( в данном случае - без потери

полуволны ) и выходит из нее в виде пучка

1'' параллельно пучку 1'.

Пучки света 1' и 1'' когерентны, так как образуются из одного пучка 1, и поэтому могут интерферировать на экране, если их собрать с помощью линзы (роль линзы может выполнять и глаз наблюдателя, что

обычно и происходит).

Оптическая

разность хода световых пучков

![]() .

.

Максимумы

освещенности для данной длины волны

![]() будут наблюдаться при отражении света

под определенными угламиmax,

получаемыми из условия

будут наблюдаться при отражении света

под определенными угламиmax,

получаемыми из условия

![]() .

.

Получаемая таким образом интерференционная картина называется

полосами равного наклона.

Если пленка имеет переменную толщину d, а свет падает на нее

практически

нормально, то условие усиления отраженного

света с длиной волны

![]() имеет вид :

имеет вид :

![]() .

.

Усиление света происходит в тех точках, где пленка имеет определенную величину, удовлетворяющую этому условию. Такая интерференционная картина называется полосами равной толщины.

Многолучевая интерференция.

Дифракционная решетка

Практический интерес представляет интерференция не двух, а

большего

числа когерентных пучков. Например,

интерференция в системе, называемой

дифракционной решеткой. Это - система

из N

одинаковых щелей, расположенных на

равном расстоянии d

(постоянная решетки) друг от друга. При

нормальном падении на решетку плоского

волнового фронта с длиной волны

![]() каждая щель будет когерентным источником,

излучающим свет во всех направлениях.

Линза (роль которой может выполнять

глаз) соберет параллельные пучки света

в одну точкуP

экрана (параллельные пучки,

распространяющиеся в других направлениях,

будут собраны в других точках экрана).

Разность хода волн, приходящих от

соседних щелей, равна

каждая щель будет когерентным источником,

излучающим свет во всех направлениях.

Линза (роль которой может выполнять

глаз) соберет параллельные пучки света

в одну точкуP

экрана (параллельные пучки,

распространяющиеся в других направлениях,

будут собраны в других точках экрана).

Разность хода волн, приходящих от

соседних щелей, равна

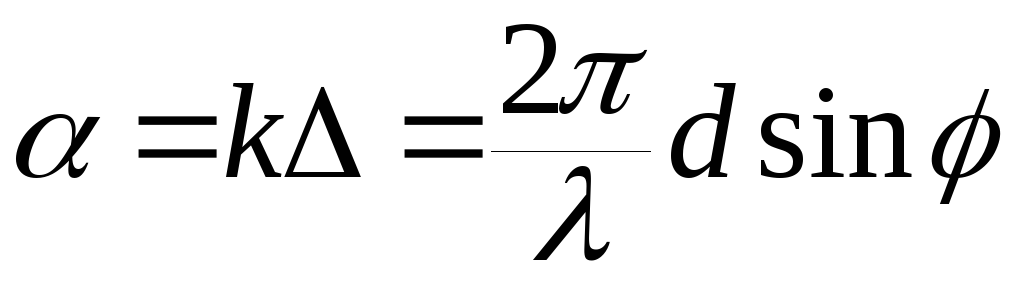

![]() ,

т.е. колебания вектора

,

т.е. колебания вектора

![]() от каждой последующей щели сдвинуты

по фазе на

от каждой последующей щели сдвинуты

по фазе на

по

сравнению с колебаниями

![]() от предыдущей щели.

от предыдущей щели.

Следовательно,

,

,

(так

как амплитуды колебаний

![]() в световой волне, приходящей от каждой

щели, одинаковы).

в световой волне, приходящей от каждой

щели, одинаковы).

Складывая

эти колебания методом векторной

диаграммы определяем главные максимумы

интенсивности света, прошедшего через

дифракционную решетку. Они получаются

из условия

![]() ,

где m

- целое число.

,

где m

- целое число.

При

выполнении этого условия, т.е. в точках

экрана, соответствующих условиям

главных максимумов, интенсивность

света

![]() возрастает

по сравнению с интенсивностью света

возрастает

по сравнению с интенсивностью света![]() ,

приходящего от одной щели, в

,

приходящего от одной щели, в![]() раз

:

раз

:

(Решетку можно изготовить, нанеся на основу

![]()

![]() штрихов

- тогда яркость света возрастет

штрихов

- тогда яркость света возрастет

в

![]() раз

!)

раз

!)

Но между соседними главными максимумами расположены (N-1) минимумов интенсивности, соответствующих нулям числителя :

![]() ,

где m

- целое число, не равное

,

где m

- целое число, не равное

![]()

- условие дополнительных минимумов. Получаемая при этом интерференционная картина такова :

очень

яркие и узкие линии, соответствующие

главным максимумам для света с длиной

волны

![]() ,

разделены участками, где интенсивность

света очень мала из-за наличия

дополнительных минимумов. Если на

решетку направить белый свет с разными

длинами волн

,

разделены участками, где интенсивность

света очень мала из-за наличия

дополнительных минимумов. Если на

решетку направить белый свет с разными

длинами волн![]() ,

то она разделит его на все цвета радуги,

образуя спектры порядкаm.

,

то она разделит его на все цвета радуги,

образуя спектры порядкаm.

По

критерию Рэлея два пика интенсивности

еще можно увидеть раздельно, если

минимум первого пика совпадает с

максимумом второго, т.е.

или

или

.

.

Отношение

называется разрешающей способностью

ди-фракционной решетки. Из этой формулы

следует, что разрешающая способность

пропорциональна числу щелей N.

Чем больше N

, тем более узкие и яркие линии получаются

в интерференционной картине.

называется разрешающей способностью

ди-фракционной решетки. Из этой формулы

следует, что разрешающая способность

пропорциональна числу щелей N.

Чем больше N

, тем более узкие и яркие линии получаются

в интерференционной картине.