- •Кафедра математического анализа в.А. Байков

- •Математика

- •Содержание

- •§1. Скалярные и векторные величины. 5

- •§2. Коллинеарные, равные, компланарные векторы.

- •§3. Линейные операции над векторами.

- •§4. Свойства линейных операций.

- •§5. Разложение вектора по базису. Координаты вектора.

- •§6. Линейная зависимость векторов.

- •§7. Декартова система координат.

- •§8. Линейные пространства.

- •§9. Скалярное произведение векторов.

- •§10. Евклидово пространство.

- •Углом между векторами xиyназывается каждое число, удовлетворяющее условию:

- •§11. Векторное произведение двух векторов.

- •§12. Смешанное произведение трех векторов.

- •2. Прямая линия и плоскость

- •§1. Понятие уравнения линии и поверхности.

- •§2. Уравнения плоскости, уравнения прямой на плоскости и в пространстве.

- •§3. Условия параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей.

- •§4 Основные задачи о прямых и плоскостях.

- •3. Кривые второго порядка

- •4. Матрицы и их применение

- •§1. Основные определения. Действия над матрицами

- •§2. Понятие ранга матрицы

- •§3. Понятие об обратной матрице

- •§4. Решение систем линейных уравнений с помощью обратной матрицы

- •§5. Решение систем линейных уравнений методом исключения неизвестных (метод Гаусса)

- •§6. Линейные преобразования на плоскости и в пространстве

- •§7. Собственные векторы и собственные числа матрицы (линейного преобразования)

- •§8. Собственные числа и собственные векторы в случае симметрической матрицы

- •§9. Приведение квадратичной формы к каноническому виду

- •§10. Приведение общего уравнения второго порядка к каноническому виду

- •5. Поверхности второго порядка

- •§1. Порядок поверхности.

- •§2. Цилиндрические поверхности с образующими, параллельными одной из координатных осей.

- •§3. Уравнение поверхности вращения.

- •§4. Сжатие и растяжение поверхностей.

- •§5. Эллипсоид

- •§6. Однополостный гиперболоид.

- •§7. Двухполостный гиперболоид.

- •§8. Конус.

- •§9. Эллиптический параболоид.

- •§10. Гиперболический параболоид.

- •II.Введение в математический анализ.

- •§2. Абслютная величина действительного числа и её свойства

- •§3. Переменные и постоянные величины.

- •§4. Область изменения переменной величины.

- •§5. Понятие функции.

- •§6. Способы задания функции.

- •§7. Обратная функция и ее график.

- •§8. Понятие сложной функции (функции от функции).

- •§9. Основные характеристики поведения функции.

- •Определение 1.

- •§10. Элементарные функции.

- •§11. Некоторые приемы построения графиков функций.

- •§1.Упорядоченная переменная величина.

- •§2. Предел переменной величины.

- •§3. Предел функции.

- •§4. Бесконечные пределы функции.

- •§5.Ограниченные функции

- •§6.Бесконечно малые величины (б.М.В.) и их основные свойства

- •§7.Основные теоремы о действиях над пределами

- •§8.Неопределенные выражения

- •§9. Другие свойства пределов.

- •§10. Предел функции при х0 (х – радианная мера угла).

- •§11. Число е.

- •§12. Понятие о гиперболических функциях.

- •§13. Натуральные логарифмы

- •§14. Сравнение бесконечно малых величин.

- •§15. Эквивалентные бесконечно малые величины.

- •§16. Непрерывность функции в точке и в промежутке.

- •§17. Точки разрыва функции.

- •§18. Действия над непрерывными функциями.

- •§19. Свойства функций, непрерывных на сегменте

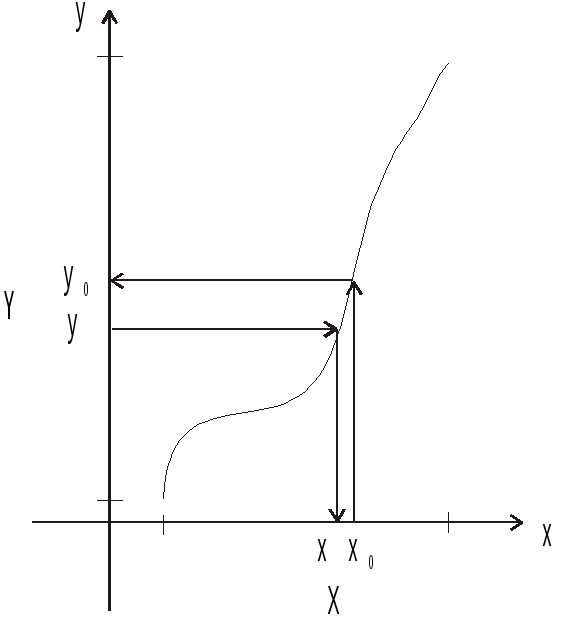

§7. Обратная функция и ее график.

Пусть имеется функция у=f(x), Х - ее область определения, Y - область значений. Мы знаем, что каждому х0 соответствует единственное значение у0=f(х0), у0Y.

Может оказаться, что каждому у (или ее части 1) соответствует тоже единственное х из Х.

Тогда говорят, что на области (или ее части ) определена функция x=y обратная для функции у=f(x).

Например:

у=х3. X Y, обратная функция

,

область определенияY,

область значений X

,

область определенияY,

область значений Xy=x2.

X =();

Y=[0)

=();

Y=[0)

x=![]() – однозначной обратной функции нет:

каждому y

соответствуют два значения x.

Если же рассмотреть y=x2

с областью определения X1=[0);

Y=[0),

то ей существует обратная x=+√y

область определения Y=[0),

область изменения X=[0).

– однозначной обратной функции нет:

каждому y

соответствуют два значения x.

Если же рассмотреть y=x2

с областью определения X1=[0);

Y=[0),

то ей существует обратная x=+√y

область определения Y=[0),

область изменения X=[0).

Графики

прямой и обратной функции совпадают,

очевидно. Но принято обычно аргумент

обозначать через х, а функцию через у.

Поэтому обратные функции записались

бы так: y![]() y

y![]() .

Графики этих функций остались такими

же линиями, если бы переобозначить оси

координат. Но это тоже не делают, ось ОХ

всегда горизонтальна. Поэтому график

обратной функции можно получить либо

по точкам, либо отобразив его зеркально

относительно биссектрисы 1 и 3-го

квадрантов, т.к. переобозначение координат

на точки биссектрисы не влияет.

.

Графики этих функций остались такими

же линиями, если бы переобозначить оси

координат. Но это тоже не делают, ось ОХ

всегда горизонтальна. Поэтому график

обратной функции можно получить либо

по точкам, либо отобразив его зеркально

относительно биссектрисы 1 и 3-го

квадрантов, т.к. переобозначение координат

на точки биссектрисы не влияет.

§8. Понятие сложной функции (функции от функции).

Пусть

переменная y

есть функция от переменной u:

y=F(u),

а переменная u

есть сама функция от переменной x

u=(x).

Тогда y

тоже зависит от x.

Пусть функция u=(x)

определена на X

и область её значений U,

функция y=F(u)

определена либо на всей U

(либо на её части U,

![]() U).

Тогда каждому xX

соответствует единственное uU,

а этому u

соответствует единственное yY.

Тем самым на X

определена функция

U).

Тогда каждому xX

соответствует единственное uU,

а этому u

соответствует единственное yY.

Тем самым на X

определена функция

![]() - которая называется сложной

функцией или функцией от функции.

При этом x

– независимая переменная (аргумент), u

– промежуточная переменная, y

- функция.

- которая называется сложной

функцией или функцией от функции.

При этом x

– независимая переменная (аргумент), u

– промежуточная переменная, y

- функция.

Пример:

у=sinх2 - это сложная функция: у=sinu, u=х2.

Сложная

функция может образовываться и более

чем из двух звеньев. Так

![]() .

Тут у=u,

u=tgv,

v=х2+1.

.

Тут у=u,

u=tgv,

v=х2+1.

Задание сложной функции называется еще цепным заданием.

§9. Основные характеристики поведения функции.

Для изучения функции у=f(x) бывает полезно исследовать ее на четность, на периодичность, на монотонность. Дадим соответствующие определения, будем полагать, что значения аргумента x изменяются, возрастая и принимая все промежуточные значения.

Определение 1.

Функция у=f(x) называется четной, если при изменении знака y любого значения аргумента, значение функции не изменится f(-x)=f(x). Функция называется нечетной, если при изменении знака у любого значения аргумента изменяется только знак значения функции, а абсолютная величина значения остается прежней f(-x)=-f(x).

Заметим, что функция полагается определенной на симметричном относительно начала координат промежутке.

Например, у=х2, у=cosx - четные, у=х3, у=sinх - нечетные.

Г рафики

четных функции симметричны относительно

осиOY,

нечетных - симметричны относительно

начала координат. Ясно, что бывают

функции ни четные, ни нечетные: (у=2x).

рафики

четных функции симметричны относительно

осиOY,

нечетных - симметричны относительно

начала координат. Ясно, что бывают

функции ни четные, ни нечетные: (у=2x).

Определение 2.

Функция у=f(х) называется периодической, если существует такое положительное число l, что для любого x справедливо равенство f(x+l)=f(x) (1).

Если функция периодическая, то верны и равенства f(x+2l)=f(x), f(x-3l)=f(x) и вообще f(x+kl)=f(x) (к - любое целое число). Наименьшее число l, при котором выполняется равенство (1), называется периодом функции у=f(x).

Например.

у=sinx, y=cosx имеют период l=2, y=tgx, y=ctgx имеет l=.

График периодической функции повторяется, поэтому достаточно вычертить его в промежутке длиной в 1 период l.

Определение 3.

Функция называется возрастающей в некотором интервале, если любому большему значению аргумента соответствует большее значение функции. Функция называется убывающей на интервале, если любому большему значению аргумента соответствует меньшее значение функции.

Таким образом, если х1, х2 любые значения из (а, b) и ах1х2b, то f(x1)f(x2) - в случае возрастающей функции и f(x1)f(x2) - в случае убывающей.

Так

у=2х

возрастает, а

![]() -

убывает в.

Интервал (а,b)

называется интервалом возрастания

или убывания

функции или интервалом монотонности.

-

убывает в.

Интервал (а,b)

называется интервалом возрастания

или убывания

функции или интервалом монотонности.