Учебники / Введение в демографию

.pdf

|

9 |

|

|

|

|

|

рождаемости |

8 |

|

|

|

|

|

7 |

|

|

|

|

|

|

6 |

|

|

|

|

|

|

суммарной |

5 |

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Коэффициент |

3 |

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

0 |

0,2 |

0,4 |

0,6 |

0,8 |

1 |

|

|

Индекс человеческого развития |

|

|||

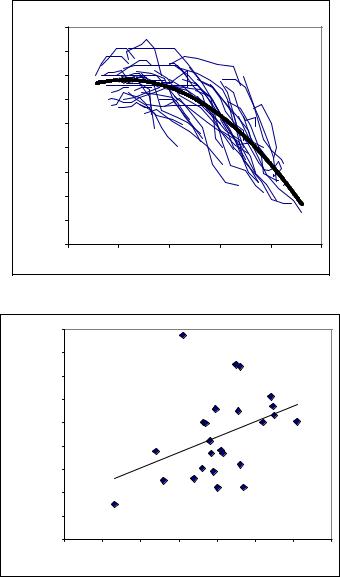

Рис. 22.1. Индекс человеческого развития и коэффициент суммарной |

||||||||

|

рождаемости, развивающиеся страны, 1960–1985 гг. |

|

||||||

|

45 |

|

|

|

|

|

|

|

|

40 |

|

|

|

|

|

|

|

|

35 |

|

|

|

|

|

|

|

КСР |

30 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

снижения |

25 |

|

|

|

|

|

|

|

20 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Темп |

15 |

|

|

|

|

|

|

|

|

10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

0,2 |

0,3 |

0,4 |

0,5 |

0,6 |

0,7 |

0,8 |

0,9 |

|

|

|

Индекс человеческого развития |

|

|

|||

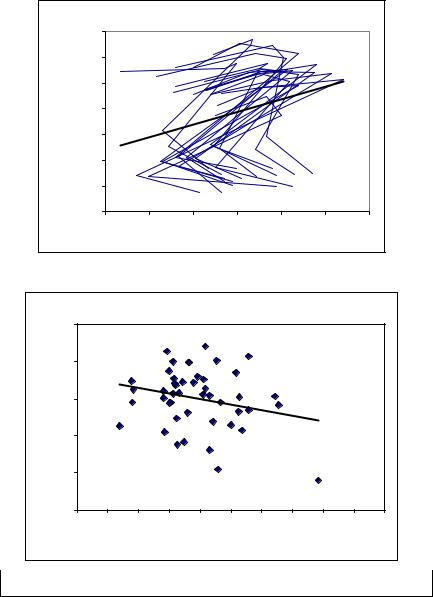

Рис. 22.2. ИЧР к началу демографического перехода и темп снижения КСР

впервые 10 лет демографического перехода, развивающиеся страны,

вкоторых переход начался до 1975 г.

533

|

|

2,2 |

|

|

|

|

|

|

Коэффициент суммарной |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

рождаемости |

1,8 |

|

|

|

|

|

|

|

1,6 |

|

|

|

|

|

|

||

1,4 |

|

|

|

|

|

|

||

1,2 |

|

|

|

|

|

|

||

1 |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

0,68 |

0,7 |

0,72 |

0,74 |

0,76 |

0,78 |

0,8 |

|

|

|

Индекс человеческого развития |

|

||||

|

Рис. 22.3 Взаимосвязь между изменениями ИЧР и КСР, |

|

|||||||||

регионы Центрального Федерального округа России, 1979–1999 гг. |

|||||||||||

|

45,0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

гг., % |

40,0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1990-95 |

35,0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

КСР в |

30,0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Снижение |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

25,0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

20,0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,700 |

0,710 |

0,720 |

0,730 |

0,740 |

0,750 |

0,760 |

0,770 |

0,780 |

0,790 |

0,800 |

|

|

|

Индекс человеческого развития в 1990 г. |

|

|

||||||

Рис. 22.4 Взаимосвязь между величиной ИЧР и темпами снижения КСР, регионы России, 1990–1995 гг.

Источники: расчеты А.А. Саградова на основе данных Госкомстата России и Госкомстата СНГ за 1979–1999 гг.

534

22.6. ИНДЕКСКАЧЕСТВАНАСЕЛЕНИЯ

Попытку построения составного индекса, описывающего относительно обособленный комплекс социально-демографических процессов, представляет индекс качества населения (ИКН), объединяющий пять индикаторов: сред-

нюю ожидаемую продолжительность жизни при рождении; суммарный коэффициент рождаемости; долю мужчин брачного возраста, состоящих в браке; долю занятых, имеющих среднее и высшее образование; среднемесячную заработную плату с учетом индекса цен (см. Саградов, 1995). Эти индикаторы являются обобщенными показателями качественных характеристик народонаселения (здоровья; рождаемости; брачности; образования; квалификации), соответствующих ключевым потребностям населения (прожить долгую и здоровую жизнь; иметь детей; создать семью; получить образование; иметь интересную работу, обеспечивающую доступ к ресурсам, необходимым для достойного уровня жизни) и в своей совокупности определяющих режим и динамику воспроизводства народонаселения.

ИКН рассчитывается по следующей формуле:

ИКН = ∑Ri (1− |

|

|

X i, опт. − X i |

|

), |

|

|

|

|

||

|

X i, опт. − X i, худ. |

||||

|

|

|

|||

где X i — фактическая величина обобщенного показателя i -той качественной характеристики; X i, опт. и X i, худ. — соответственно, оптимальная

и наихудшая величины обобщенного показателя i -той качественной характеристики (см. табл. 22.3); Ri — рейтинг i -той качественной характеристики.

Табл. 22.3. Оптимальные и наихудшие величины обобщенных показателей

показатели |

оптимальные |

наихудшие |

|

величины |

величины |

||

|

|||

ожидаемая продолжительность жизни |

85 лет |

25 лет |

|

суммарный коэффициент рождаемости |

2,15 |

4,0 (0,3) |

|

число мужчин, состоящих в браке |

800 |

300 |

|

число лиц с высш. и средн. образованием |

1000 |

500 |

|

среднемесячная заработная плата |

800 рублей |

50 рублей |

|

(цены 1985 г.) |

|||

|

|

Отличительной особенностью ИКН является оценка рейтингов качественных характеристик. В основе этой оценки лежит тот факт, что особенности качественных характеристик определяются социальноэкономическими, культурными, техническими, экологическими и другими

535

условиями жизни, которые, однако, не оказывают прямого и однозначного влияния, а лишь формируют поведение населения. Поскольку время и материальные ресурсы, которыми располагает население и индивид (семья) и которые необходимы для изменения качественных характеристик, в каждый конкретный момент всегда ограниченны, постольку качественные характеристики «конкурируют» между собой, то есть индивиды (семьи), пусть даже подсознательно, соизмеряют силу потребностей в изменении различных характеристик. Сравнительные значимости таких потребностей и отражают рейтинги качественных характеристик.

Учитывая существенное усиление влияния средств массовой информации на формирование поведения населения, для оценки Ri могут быть

применены результаты контент–анализа публикаций в наиболее популярных газетах (о методике оценки рейтингов см. Саградов, 1995, С. 47–60). Ретроспективный анализ рейтингов позволяет уточнить прогноз изменения ключевых демографических показателей.

Так, коэффициент суммарной рождаемости в России за 1995 г., спрогнозированный на основе данных об изменениях рейтингов в 1955–1990 гг., составил 1,41 (вполне приемлемая точность прогноза, учитывая фактическое значение коэффициента суммарной рождаемости — 1,39). Что касается ожидаемой продолжительности жизни при рождении (для обоих полов), то прогноз ее величины в России на 1995 г. составил 66,83 года (что также довольно близко к фактическому значению — 64,64 года). Таким образом, резкое снижение рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни в России в 1990–1995 гг. могло быть предсказано еще в 1990 г. на базе показателей качества населения (Саградов, 2000 б, С. 5–31), тогда как демографические прогнозы, подготовленные в 1990 г. на базе традиционных методов, оказались недостаточно точны.

В случае необходимости изучения региональной дифференциации ИКН и невозможности расчета Ri для каждого региона в отдельности, а

также при упрощенной методике оценки ИКН все пять Ri принимаются

равными 0,2, а ИКН принимает форму средней арифметической индексов качественных характеристик.

ИКН служит важным инструментом для анализа напряженности соци- ально-демографической ситуации и оценки уровня благосостояния, поскольку последний во многом определяет демографическое благополучие, для результирующей оценки неравномерных, а зачастую и разнонаправленных, изменений качественных характеристик, сравнения стран (регионов) между собой и изучения динамики социально-демографического развития страны (региона) в течение времени. Сопоставление между собой индексов обобщенных показателей качественных характеристик, в том чис-

536

ле рассчитанных для различных регионов, является одним из важных инструментов определения приоритетов политики народонаселения и исчисления необходимых расходов на финансирование социальнодемографической программ.

Важной особенностью расчета ИКН является возможность с его помощью оценить влияние социально-демографического фактора на экономическое развитие и состояние окружающей среды. Так, в России в 1990–95 гг. производство ВВП на душу населения лишь на 23,4% определялось влиянием изменений, происходящих в населении (в том числе — изменений в уровнях его образования и квалификации), и на 76,6% — потреблением природных ресурсов, что свидетельствует о сравнительно слабой тенденций формирования механизма устойчивого экономического развития (Саградов, 1998).

Разработка комплексных индексов стала закономерным результатом развития комплексного подхода, поиска «противовеса» чисто стоимостным индикаторам и признания важной роли демографических переменных как показателей общественного прогресса. Появление комплексных индексов открыло и новые перспективы в социально-демографических исследованиях, в частности в анализе и прогнозе показателей воспроизводства населения, а также в оценке влияния демографического фактора на экономические процессы.

537

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1.Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса / Под ред. В.П. Колесова, Т. Маккинли. М.: Права человека, 2000.

2.Учебно-методические материалы по курсу «Экономика народонаселения и демография» / Под ред. В.А. Ионцева. М.: ТЕИС, 2002.

3.Население России на рубеже ХХ–ХХI веков: проблемы и перспективы / Под ред. В.А. Ионцева, А.А. Саградова. М.: МАКС Пресс, 2002.

4. Современная демография / Под ред. А.Я. Кваши, В.А. Ионцева. М.: Изд-во МГУ, 1995.

Дополнительная

1. Саградов А.А. Методологические основы изучения развития населения и разработки социально-демографической политики. Ашхабад: Гарлавач, 1991 2.Саградов А.А. Теория и методы изучения качества населения. Москва: Гуманитарный фонд, 1995.

3.Саградов А.А. Народонаселение и устойчивое развитие. Москва: Диалог-

МГУ, 1998.

4.Саградов А.А. Индекс человеческого развития: опыт применения. М.: МАКС Пресс, 2000 а.

5.Человеческий капитал в России в 1990-х годах / Под ред. А.А. Саградова. М.: МАКС Пресс, 2000б.

6. Индекс человеческого развития: региональный аспект / Под ред. А.А. Саградова.. М.: МАКС Пресс, 2001.

7.Bongaarts J. and Watkins S.C. Social Interactions and Contemporary Fertility Transition, Population and Development Review, 1996. Vol. 22, №4, P. 639–682.

8.Camp S.L. The International Human Suffering Index. Washington: Population Crisis Committee, 1987.

9.Camp S.L. Cities. Life in the World’s 100 Largest Metropolitan Areas. Washington: Population Crisis Committee, 1990.

10.Chenery H., Ahluwalia M.S., Bell C.L.G., Duloy J.H. and Jolly R. Redistribution with Growth. London: Oxford University Press, 1974.

11.Adjustment with a Human Face / G.A. Cornia, R. Jolly and F. Stewart (eds.). Oxford: Clarendon Press, 1987.

12.International Labour Organization (ILO) Employment, Growth and Basic Needs: A One-World Problem. Geneva: ILO, 1976.

13.Morris M.D. Measuring the Condition of the World’s Poor: The Physical Quality of Life Index. Oxford: Pergamon Press, 1979.

14.Human Resources in Development along the Asia-Pacific Rim / N. Ogawa, G. Jones and J. Williamson (eds.). Oxford: Oxford University Press, 1993.

15.UNDP. Human Development Report 1990–2001. N.Y.: Oxford University Press, 1990–2001.

538

РАЗДЕЛ IX. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

ГЛАВА 23 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ НАРОДОНАСЕЛЕ-

НИЯ: ТЕОРИЯ И ИСТOРИЯ

23.1.ОСНОВНЫЕПОНЯТИЯ

Взадачу демографии как науки входит не только описание и объяснение происходящих в населении изменений, но и анализ факторов и последствий воспроизводства населения в будущем, а также выработка рекомендаций по воздействию на население с целью сохранить или изменить тенденции динамики численности, структуры, расселения и качества населения.

Демографическая политика — это целенаправленная деятельность государственных органов и иных социальных институтов в сфере регулирования процессов воспроизводства населения.

Вконтекстах, связанных с деятельностью в области народонаселения, используются и другие, близкие по значению понятия: социаль- но-демографическая политика, политика народонаселения (населения), семейная политика, планирование семьи, планирование населения, контроль рождаемости, регулированеие рождаемости, контроль населения, управление демографическими процессами и др.

Наиболее близкий по значению термин — политика народонаселения — в русскоязычной литературе используется в узком смысле как синоним демографической политики, в широком — включает, помимо регулирования демографических процессов, другие сферы: регулирование условий занятости и труда, а также уровня жизни (доходы, образование, охрана здоровья, социальное обеспечение). Широкий или узкий подход к содержанию основных понятий связан, в основном со взглядами на предмет демографии и границы изучаемых этой наукой явлений.

Вставка 23.1. Примером расширительной трактовки политики в области населения может служить точка зрения профессора Юде, представленная в его выступлении в1919 г. в Вене на конференции по охране материнства и младенчества: «Задачей политики населения должно быть создание для всех людей человеческих условий существования, хотя быв рамках прожиточного минимума...».

Пример узкой трактовки— позиция американских социологов Дж. Спенглера и О. Дункана, изложенная в их работе «Теория и политика населения» (1956 г.): «...конкретный ряд стоящих перед правительством целей, касающихся численности населения и/ или состава населения вместе со средствами, с помощью которых можно достичь этих целей».

539

В англо- и испаноязычной научной литературе, в международных документах, рекомендациях и аналитических докладах ООН в основном используется термин политика населения (population policy, politica de poblacion). Во франкоязычной литературе предпочитают использовать термин politique demographique.

Термин контроль рождаемости или регулирование рождаемости

используют для описания воздействия государства на процесс рождаемости, главным образом с целью снижения ее уровня и сокращения темпов роста населения в стране. Иногда употребляется также для обозначения контроля рождений (деторождений) на уровне семьи, применения супружескими парами (или индивидами) методов, с помощью которых они регулируют число рождений (или время рождения детей) в семье. Регулирование рождаемости путем проведения государственных программ планирования семьи или поощрения деторождения иногда также обозначается термином контроль населения. В этом случае к регулированию рождаемости может добавляться регулирование брачности, стимулирование или ограничение создания брачных пар через, например, возраст вступления в брак. Термин планирование семьи используется в двух основных смысловых контекстах:

•как деятельность государственных и негосударственных организаций (программы, комплексы мер), направленная на создание условий для реализации ответственного родительства, для достижения каждой семьей желаемого числа детей. На практике, в основном, направлена на стимулирование ограничения деторождений в семьях, поэтому программы планирования семьи иногда называют программами контроля рождаемости.

•как принятие супружеской парой (индивидом) добровольных решений о величине семьи, в частности, о числе детей в ней, и действия, способствующие реализации таких решений. Планирование семьи осуществляется через внутрисемейное регулирование деторождений путем контроля репродуктивных действий, связанных с зачатием, вынашиванием и сохранением плода, а также с предупреждением и прерыванием беременности. Правовой основой планирования семьи являются репродуктивные права — предоставление семье права свободно и ответственно определять желательное число детей и промежутки между их рождением (календарь рождений).

Такое право провозглашено в целом ряде международных соглашений и рассматривается как одно из основных прав человека. Морально-эти- ческой основой планирования семьи является ответственное родительство (материнство и отцовство) — этим термином подчеркивается ответственность за свой свободный репродуктивный выбор. Планирование семьи помогает не только достигнуть желаемого числа детей в семье и сохранить их,

540

но и выбирать время деторождения с учетом возраста родителей и социаль- но-экономических условий, регулировать интервалы между рождениями, избежать нежелательной беременности, незапланированных рождений. Планирование семьи способствует снижению материнской и младенческой смертности, укреплению здоровья матери и ребенка, сокращению вторичного бесплодия. Эффективность планирования семьи зависит от информированности людей о методах контроля деторождения, от доступности и приемлемости этих методов для различных категорий семей.

Термин семейная политика используется все чаще и чаще как самостоятельный термин для обозначения деятельности государственных и иных служб по созданию оптимальных условий для выполнения семьей ее функций, по социальной защите семьи, по оказанию адресной поддержки семьям определенных типов. В отличие от демографической политики семейная политика не направлена на достижение каких-то определенных демографических результатов. Можно сказать, что семейная политика, как часть социальной политики, призвана гармонизировать отношения между личностью, семьей и обществом.

Структура демографической политики, как и любой другой политической деятельности, включает два важнейших и взаимосвязанных компонен-

та: определение и изложение системы целей, а также разработку и реализацию средств для их достижения.

Цели и задачи демографической политики формулируются, как правило, в политических программах и декларациях, индикативных и директивных планах, в стратегических целевых программах и планах оперативной деятельности правительств и иных исполнительных органов, в законодательных и иных правовых актах, в постановлениях, определяющих введение новых или развитие действующих мер политики.

В общем виде цели демографической политики обычно сводятся к формированию желательного режима воспроизводства населения, сохранению или изменению тенденций в области динамики численности и структуры населения, темпов их изменений, динамики рождаемости, смертности, семейного состава, расселения, внутренней и внешней миграции, качественных характеристик населения.

Цели могут быть заданы в виде целевого требования (словесное описание целей), либо целевого показателя, системы показателей, достижение которых интерпретируется как реализация целей демографической политики. Среди показателей, апробированных в демографической политике разных стран, как правило, не используют собственно численность населения (исключения: КНР, где целью политики последних десятилетий было «не превысить численность в 1200 млн.человек в 2000 г.», а также Румыния времен Чаушеску — достичь численности в 30 млн. человек). Развиваю-

541

щиеся страны в качестве целевого показателя чаще всего выбирают снижение темпов роста населения за определенный период, снижение общего или суммарного коэффициента рождаемости. Во Всемирном плане действий

вобласти народонаселения (Бухарест, 1974 г.) и в Рекомендациях по его дальнейшему осуществлению (Мехико, 1984 г.) странам с высоким уровнем смертности предлагалось использовать в качестве целей демографической политики достижение определенных уровней средней продолжительности жизни или снижение детской смертности. В развитых странах для регулирования притока иностранцев практикуются иммиграционные квоты — ограничения на въезд и натурализацию иностранцев.

Цели и системы мер по регулированию воспроизводства населения определяются господствующими идеологическими концепциями, особенностями сложившейся социальной системы, типом государственного управления, уровнем экономического развития и ресурсными возможностями, качеством жизни, культурными и религиозными нормами и традициями. Демографическую политику нельзя рассматривать в отрыве от анализа динамики численности, структуры и расселения населения. Конкретная демографическая ситуация, ее тенденции и перспективы обусловливают и определенный характер и целевую направленность политики.

Принципиальная особенность демографической политики заключается

ввоздействии на динамику демографических процессов не прямо, а опо-

средовано, через демографическое поведение, через принятие решений в сфере брака, семьи, рождения детей, выбора профессии, сферы занятости, места жительства. Меры демографической политики воздействуют как на формирование демографических потребностей, обусловливающих специфику демографического поведения, так и на создание условий для их реализации. Особую сложность демографической политике как части социального управления придает необходимость учитывать и согла-

совывать интересы разных уровней: индивидуальных, семейных, груп-

повых и общественных; локальных, региональных и общегосударственных; экономических, социально-политических, экологических и этно-куль- турных; ближайших, среднесрочных и долгосрочных.

Объектами демографической политики могут быть население страны в целом или отдельных регионов, социально-демографические группы, когорты населения, семьи определенных типов или стадий жизненнного цикла.

Основные направления демографической политики включают: государственную помощь семьям с детьми, создание условий для сочетания родительства с активной профессиональной деятельностью, снижение заболеваемости и смертности, увеличение продолжительности жизни, улучшение качественных характеристик населения, регулирование миграционных процессов, урбанизации и расселения и т.п. Эти направления должны

542