Учебники / Введение в демографию

.pdfДемографами оценивалась также связь брачного состояния с уровнем смертности и влияние смертности на частоту заключения браков и их стабильность. Влияние смертности на частоту заключения браков оче-

видно: чем выше смертность, тем меньше вероятность дожить до вступления в брак. Сравнение показателей вероятности вступить в брак чистой и комбинированной таблицы брачности показывает степень влияния смертности на вероятность заключения брака.

Поскольку прекращение брака происходит вследствие развода или овдовения, можно оценить вклад вдовства в общее число распавшихся браков. А.Г. Волков предлагает следующий способ оценки этого вклада. Рассчитывается разность между приростом числа браков по данным текущего учета и приростом по данным переписей. Эту разность можно считать потерями браков вследствие овдовения (см. Волков, 1967, С. 176) (при условии, что степень расхождения между фактическими и зарегистрированными браками не меняется во времени). Снижение уровня смертности, соответственно снижает вклад овдовения в общее число распавшихся браков.

Связь брачного состояния с уровнем смертности вскрывает более сложные зависимости. По данным ряда демографов (Л.–А. Бертильон, Г. Майр, С.А. Новосельский, Л.С. Каминский (см. Волков, 1967, С. 158– 165)), смертность холостых и вдовцов (незамужних и вдов старших возрастов) выше смертности женатых (замужних). Причем, у мужчин эта разница более ярко выражена. Например, в Японии 1970-х гг. коэффициент смертности холостых был в 4 раза выше аналогичного показателя для женатых, коэффициент смертности разведенных — в 5 раз; во Франции в 1970-х гг. коэффициент смертности вдовцов был в 4 раза выше аналогичного показателя для женатых (см. Волков, 1967, С. 166). У женщин в молодых возрастах наблюдается обратная зависимость: смертность у замужних выше, чем у незамужних и вдов. Это исключение можно отнести на счет материнской смертности.

Связь миграции и брачности оценить достаточно сложно. Во-первых, в большинстве случаев оценка статистических данных по миграции затруднена из-за отсутствия данных, распределенных по брачному состоянию мигрантов. Во-вторых, оценка взаимовлияния брачности и миграции зависит от того, что мы будем понимать под брачной миграцией: либо только перемещения с целью заключить брак (развестись) и переезды к мужу (жене), либо также и перемещения с целью найти брачного партнера на более благоприятном брачном рынке (переезд из села в город). Более широкая трактовка брачной миграции умножает число факторов, влияющих на принятие решения о миграции по брачным мотивам.

Говоря о взаимовлиянии брачности и других демографических процессов, следует отметить факторы разводимости, связанные с брачностью и

273

рождаемостью. К первым относятся: возрасты супругов при вступлении в брак, разница возрастов супругов, очередность брака, длительность брака.

Все указанные факторы не являются независимыми друг от друга. При этом были отмечены следующие зависимости (см. Волков, 1967, С. 140– 147): наименее устойчивы браки, заключенные в очень раннем и в пожилом возрасте; с увеличением разницы в возрастах супругов при вступлении в брак частота разводов увеличивается; наименее стабильны браки,

вкоторых жена старше мужа; в среднем уровень разводимости повторных браков выше, чем первых.

Влияние числа и возраста детей (факторы, связанные с рождаемостью) на показатели разводимости можно описать следующим образом: чем больше число детей в семье, тем, в среднем, меньше вероятность развода; бездетные супруги разводятся чаще (бездетность может быть причиной развода). Распространение малодетности ослабляет влияние уровня разводимости на уровень рождаемости и уровня рождаемости на уровень разводимости. В первом случае супруги успевают родить желаемое количество детей до развода (продолжение брака не повлекло бы увеличение числа детей), во втором случае, чем меньше детей у разводящихся супругов, тем

вменьшей степени наличие детей будет фактором, сдерживающим развод. Возраст ребенка, вероятно, также коррелирует с вероятностью развода: дети более старшего возраста в меньшей степени являются фактором, сдерживающим развод.

Показатели брачности часто демонстрируют так называемое правило компенсации, когда вследствие социальных катаклизмов (экономические кризисы, войны) люди откладывают браки и рождения детей на более благоприятный период. Экономический подъем, всплеск пронаталистской по-

литики, окончание войны — все эти факторы положительно влияют на решение людей вступить в брак, если в их жизненные планы входит создание семьи. Правило компенсации относится к сдвигам браков во времени, то есть к изменению календаря брачности. Это правило не стоит путать с правилом амортизации, определяющим влияние возрастной структуры на демографические процессы, например, на контингент и численность вступающих в брак. Как действует правило компенсации? Массовое откладывание браков приводит к накоплению большого числа людей, планирующих заключить брак. Устранение причин приводит к повышению показателей брачности в населении. Резкое повышение показателей брачности, например, вследствие временных поощряющих мер демографической политики, приводит к исчерпанию контингента потенциальных женихов и невест и в последующем — к снижению показателей брачности. Является ли компенсация полной? Это маловероятно, так как за отложенный период в населении происходят различные события, например женихи и невесты могут умереть, постареть, отказаться от решения вступать в брак.

274

Для того, чтобы обозначить систему соотношения численностей различных групп бракоспособного населения, рассматривают феномен брач-

ного рынка.

10.8. БРАЧНЫЙРЫНОК

Брачный рынок — совокупность потенциальных женихов и невест, агентов брачного рынка, составляющих бракоспособное население.

Брачному рынку присущи собственно рыночные феномены и аналогии: дефицит и избыток женихов и невест, спрос и предложение женихов и невест, цена на женихов и невест, качество женихов и невест, рациональность поведения и свобода выбора, равновесие.

Возрастно-половая структура населения является основной характеристикой брачного рынка, определяющей вероятность вступления в брак. Диспропорции в возрастно-половой структуре, вызванные войнами, интенсивной миграцией и т.д., снижают вероятность вступления в брак для женщин или для мужчин и повышают вероятность разводов для «избыточной» группы населения (так как вероятность вступить в повторный брак у данной группы достаточно высока).

|

|

|

|

|

|

Потенциал брачного рынка. |

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

1997 год. Россия. |

|

|

|

|||

мужчин |

|

2,00 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1,80 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1,60 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

численности |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

женщин |

1,40 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1,20 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

1,00 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

0,80 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

соотношение |

и |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,60 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

0,40 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

0,20 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

0,00 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

15- |

20- |

25- |

30- |

35- |

40- |

45- |

50- |

55- |

60- |

65- |

70- |

75- |

|

|

19 |

24 |

29 |

34 |

39 |

44 |

49 |

54 |

59 |

64 |

69 |

74 |

79 |

|

|

|

|

|

|

|

возраст, лет |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

Рисунок 10.21 |

|

|

|

|||

Потенциал1-97  Потенциал2-97

Потенциал2-97

Потенциал3-97

Потенциал3-97

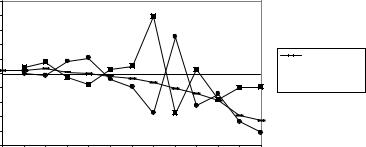

На рис. 10.21. представлена ситуация на брачном рынке в 1997 гг. Рассчитывается потенциал брачного рынка (соотношение между численностями бракоспособных мужчин и женщин) при условии, что женихи и невесты

275

принадлежат к одной пятилетней возрастной группе (потенциал 1), при условии, что невесты старше женихов (потенциал 2), при условии, что женихи старше невест (потенциал 3). Если мы сопоставляем одни и те же возрастные группы мужчин и женщин, ситуация на брачном рынке ухудшается для женщин с увеличением возраста (влияние возрастно-половой структуры). В реальной жизни браки, в которых партнеры имеют разницу в возрасте, сглаживают ситуацию дефицита на брачном рынке.

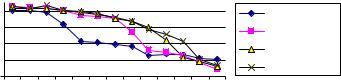

Если предположить, что браки заключаются между мужчинами и женщинами в пределах одинаковых пятилетних возрастных групп (потенциал 1), то можно проследить динамику потенциала брачного рынка в России для разных возрастных групп. На рис. 10.22 видно, что произошло существенное улучшение в соотношении численности мужчин и женщин к концу 1970-х гг. в средних возрастных группах (30–50 летних) и продолжается улучшение этого соотношения для более старших возрастов в современный период.

|

|

Динамика потенциала брачного рынка в Росси для разных |

||||||||

|

|

|

|

|

|

возрастных групп |

|

|||

и |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

соотношение численности мужчин |

женщин |

1,00 |

|

|

|

|

|

|

Потенциал1-59 |

|

0,80 |

|

|

|

|

|

|

Потенциал1-79 |

|||

0,60 |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

Потенциал1-89 |

||||

0,40 |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

Потенциал1-97 |

||||

0,20 |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

-19 |

-29 |

-39 |

|

-49 |

-59 |

-69 |

-79 |

||

|

|

|

|

|||||||

|

|

5 |

25 |

35 |

5 |

55 |

65 |

75 |

||

|

|

1 |

|

4 |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

возраст, лет |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

Рисунок 10.22 |

|

||

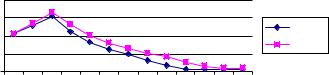

Рассчитывается также специальный потенциал брачного рынка, то есть соотношение численности мужчин и женщин, не состоящих в браке. Потенциал, измеренный таким образом, также растет в связи с выравниванием соотношения численности полов. Заметим, что специальный потенциал точнее отражает зависимость потенциальной возможности найти «свободного» жениха от возраста женщины: наиболее «благоприятный» возраст до 35 лет, а после 60 лет потенциальная возможность для заключения брака с не состоящим в браке мужчиной приближается к нулю (см.

рис. 10.23).

276

соотношение численности |

|

|

Потенциал брачного рынка в России (специальный). |

|||||||||||||

мужчин и женщин не |

состоящих в браке |

2,00 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1,50 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1979год |

|||

1,00 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1989год |

||||

0,50 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

0,00 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

7 |

-24 |

-34 |

|

-44 |

|

|

4 |

-64 |

|

|

ше |

|||

|

1 |

|

|

5 |

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

- |

|

|

- |

|

|

|

|||||||

|

|

|

16 |

|

|

20 |

30 |

0 |

50 |

|

|

60 |

|

р |

||

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

та |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

с |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

и |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

возраст, лет |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Рисунок 10.23 |

|

|

|

|

||||

Для ответа на вопрос, в какой мере совершаются браки в пределах той или иной социальной страты, профессиональной группы, определенного уровня образования женихов и невест, конкретного семейного состояния, национальности используют индексы притяжения и отталкивания или «метод женихов и невест», основанный на допущении о равновероятности встреч между потенциальными партнерами.

Совокупность лиц, вступивших в брак в течение определенного периода, группируется по определенным признакам (социальная группа, семейное состояние и др.), составляется таблица, характеризующая связь этих признаков у женихов и невест. Изучая возможные комбинации можно установить, какие из признаков встречаются наиболее часто, а какие достаточно редко.

Разработаны так называемые индексы «притяжения» («отталкивания») для женихов и невест (Ж. Бертильон (1882), М.В. Птуха (1922)). Значение получаемых индексов колеблется в пределах от −1 (полное «отталкивание») через 0 (безразличие) до +1 (полное «притяжение»).

Индексы притяжения рассчитываются отдельно для женщин и муж-

чин. Формула |

индекса притяжения |

для женщин: Iпрf = |

(B TB −W H ) |

, |

||

(W (ТВ − H )) |

||||||

|

|

|

|

|

||

для мужчин — |

Iпрm = |

(B TB −W H ) |

, где TB — общее |

число браков, |

||

(H (ТВ−W )) |

||||||

|

|

|

|

|

||

H — численность вступающих в брак мужчин определенной группы, W — численность вступающих в брак женщин определенной группы,

277

B — число браков между мужчинами и женщинами из определенных групп. Для обоих полов индекс «притяжения» получают как среднее геометрическое индексов «притяжения» для женихов и для невест.

Если наблюдается отрицательное отношение к бракам с партнерами определенной группы ( B TB −W H < 0 ), рассчитывается индекс отталки-

вания для обоих полов: Iотт = WB TBH −1.

Полученные результаты следует интерпретировать весьма осторожно. Во-первых, контакты между мужчинами и женщинами в реальной жизни не являются равновероятными (знакомства происходят в малых социальных группах), что нарушает принцип построения данных индексов. Во-вторых, некорректно сравнивать между собой индексы притяжения и индексы отталкивания — они несопоставимы. В-третьих, учитывается только один из признаков (в нашем случае — брачное состояние).

Учесть различную интенсивность брачности в определенных группах населения, вероятность вступления в брак с лицами из различных групп населения позволяют дифференцированные таблицы брачности, сформированные с учетом показателей, характеризующих брачных партнеров

(см., напр., Рыбаковский, 1986, С. 90–92).

278

ЛИТЕРАТУРА

Основная

I. Народонаселение. Энциклопедический словарь. М.: Большая Российская энциклопедия, 1994

II. Волков А.Г. Семья — объект демографии. М., 1986.

III. Курс демографии / Под ред. А.Я. Боярского. М.: Статистика, 1967. IV. Брачность, рождаемость, семья за три века. М., 1979.

V. Gubry F. Analyse de la Nuptialite. IFORD, 1984.

Дополнительная

1.Хаджнал Дж. Европейский тип брачности в ретроспективе // Брачность, рождаемость, семья за три века. М., 1979.

2.Дарский Л.Е. Формирование семьи. М.: Статистика, 1972.

3.Тольц М.С. Актуальные проблемы демографической типологии брачности // Становление брачно-семейных отношений. М., 1986. С. 144–156.

4.Венецкий И.Г. Математические методы в демографии. М.: Статисти-

ка, 1971.

5.Рождаемость / Под ред. Л.Е. Дарского. М., 1976.

6.Демографические процессы в СССР / Под ред. А.Г. Волкова. М., 1990.

7.Методы исследования / Под ред. Л.Л. Рыбаковского и др. М., 1986.

8.Калмыкова Н.М. Сезонные колебания браков в населении Москвы // Народонаселение: современное состояние и перспективы развития научного знания (книга 2). М., 1998. С. 76.

9.Население России 1997/ Под ред. А.Г. Вишневского. М., 1998.

10.Население России 1996 / Под ред. А.Г. Вишневского. М., 1997.

11.Беккер Г. Выбор партнера на брачных рынках // THESIS, 1994. Вып.6.

12.Поллак Р. Трансакционный подход к изучению семьи и домашнего хо-

зяйства // THESIS, 1994. Вып.6.

13.Вулли Ф. Феминистский вызов неоклассической экономической тео-

рии // THESIS, 1994. Вып.6.

14.International Population Conference. Beijing, 1997. С. 905–951.

279

ГЛАВА 11 СЕМЬЯ И ДОМОХОЗЯЙСТВО

11.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕСЕМЬИИДОМОХОЗЯЙСТВА

Часто понятия «семья» и «домохозяйство» употребляются как синонимы. Правомерно ли это?

Особенность определения домохозяйства заключается в том, что данный термин типизировался для западной семьи нуклеарного типа (родители с детьми). В различных культурах практически не существует единого понятия, определяющего термин «домохозяйство». Возникают сложности с понятиями совместного проживания, собственности, общего дохода, отношений между членами домохозяйства, включая отношения полов, отношения родства и его социо-культурного определения. Понятие «домохозяйство» не использовалось в советской статистике и научной литературе, так как этот термин определяет, в частности, экономическую единицу, действующую в условиях рыночной (капиталистической) экономики. Однако понятие «семья» было близко по смыслу к понятию «домохозяйство» в территориальном, структурном, бюджетном отношении. Под семьей понимается «совокупность лиц, проживающих совместно, связанных родством, свойством и общим бюджетом»1. В отношениях свойства состоят, например, муж и жена.

В соответствии с рекомендациями ООН, домохозяйство определяется как «лицо или группа лиц, объединенных с целью обеспечения всем необходимым для жизни», то есть объединенных совместным ведением хозяйства.

Определение понятия «домохозяйство» не имеет абсолютного соответствия с определением понятия «семья». В чем же разница? Помимо относительно большей употребляемости термина «домохозяйство» в экономических исследованиях при анализе производства внутри домохозяйства или хозяйственных отношений, существуют и строгие различия.

Во-первых, домохозяйство может быть представлено «одиночками». Во-вторых, домохозяйство могут составлять люди, не состоящие в родственных отношениях или отношениях свойства. Прислуга может быть включена в состав домохозяйства. Коммунальная квартира, военная казарма или комната в общежитии при условии совместного ведения хозяйства могут представлять собой так называемые институциональные домохозяйства.

1 Валентей Д.И., Кваша А.Я. Основы демографии. М., 1989. С. 187. 280

Но наиболее распространенными все же являются семейные домохозяйства, когда домохозяйство отождествляется с семьей, члены которой

проживают совместно и состоят в отношениях родства или |

свойства. |

В России сейчас насчитывается примерно 50 млн. домашних |

хозяйств, |

в том числе около 40 млн. семейных и около 10 млн. хозяйств, представленных лицами, не имеющими семьи или утратившими связь с нею.

В данной главе мы будем преимущественно использовать понятие семейное домохозяйство, отождествляя термины «семья» и «домохозяйство». Случаи, когда эти термины будут разведены, оговорим дополнительно.

11.2. ФУНКЦИИСЕМЬИИДОМОХОЗЯЙСТВА

Семья (домохозяйство) как среда и форма жизнедеятельности человека имеет целый ряд функций. Функции отражают систему взаимодействия семьи и общества, с одной стороны, и семьи и личности, с другой.

Каковы же эти функции? Перечислим их:

•репродуктивная — рождение детей, продолжение рода, смена поколений;

•воспитательная (функция социализации) — воспитание и социализация детей;

•поддерживающая (экзистенциальная) — содержание детей, поддержка больных и престарелых членов семьи;

•потребительская — потребление продуктов и услуг, передача наследства, владение и использование имущества и активов семьи;

•хозяйственно-производственная — производство продуктов и услуг,

организация быта.

•статусная, регулятивная, властная — определяет социальный ста-

тус членов семьи как вне семьи (социально-демографический тип семьи), так и внутри семьи (распределение властных отношений и авторитета между членами семьи).

•коммуникативная — среда общения.

Такие функции, как предоставление определенного социального статуса всем членам семьи, экономическое обеспечение всех членов семьи, совместное владение имуществом, заключение браков по сговору, ослабе-

вают в современных семьях в связи с тем, что личные качества человека стали более значимыми, чем семейные связи и происхождение, усложняются отношения между поколениями. Обобществление труда, процессы индустриализации и эмансипации женщин также повлияли на снижение значимости указанных семейных функций.

А. Харчев выделял специфические и неспецифические функции семьи, первые — вытекают из сущности семьи, вторые — возникают

281

в определенных исторических обстоятельствах, являются результатом приспособления людей к той или иной ситуации.

К специфическим функциям относятся рождение, содержание и воспитание детей (репродуктивная, воспитательная и поддерживающая функции), поскольку человечество нуждается в воспроизводстве населения, рождение детей является потребностью людей, а семья — формой воспроизводства потомства и социализации детей.

Если рождение детей перестанет быть потребностью людей, а станет результатом их принуждения (что, по мнению А.Антонова, весьма вероятно), то семья потеряет свои специфические функции, и тем самым потеряет свою сущность.

Хотя демографию интересует в первую очередь репродуктивная функция семьи, рассмотрение иных функций часто дает возможности дополнительной интерпретации происходящих в домохозяйстве процессов.

11.3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙАНАЛИЗСЕМЬИИДОМОХОЗЯЙСТВА

Семья и домохозяйство изучаются целым рядом наук. Экономические науки, демография, психология, социология, этнография, медицина, генетика, педагогика, правоведение, исторические науки и геронтология — все выделяют в семье свой предмет исследования, ставят свои задачи и предлагают пути решения этих задач.

Ценность развивающегося междисциплинарного комплексного подхода наиболее выпукло видна в том случае, когда мы анализируем проблемы семьи. Например, изучая проблему распада семьи, мы используем знания демографов, экономистов, социологов, психологов, и это приносит свои плоды в понимании процессов распада семьи.

Говоря о сформировавшихся направлениях изучения семьи, можно выделить следующие основные направления:

○ демографические исследования (Дж. Блейк, Дж. Бонгаартс, В. Борисов,

А. Волков, Л. Дарский, К. Дэвис и др.);

○ моделирование процессов, происходящих в семье (И. Адольфсон,

Э. Васильева, А. Волков, И. Герасимова, А. Синельников, Х. Хайрениус, И. Холмберг и др.);

○исследования семьи как экономической ячейки (Г. Беккер, Н. Зверева,

П. Звидриньш, К. Карташева, П. Ласлетт, Х. Лейбенштейн, Г. Платонов, Н. Римашевская, Э. Смолиньский, П. Эглите и др.);

○ гендерные исследования |

семьи (М. Малышева, |

И. Калабихина, |

Ю. Аслаксен, Ф. Вулли, Н. Фолбре); |

|

|

○ общая социология семьи |

(А. Антонов, С. Голод, |

М. Мацковский, |

В. Медков, А. Харчев, В. Сысенко и др.); |

|

|

|

282 |

|