- •1. Общие сведения о процессе горения

- •Основные определения

- •1.2. Виды горения

- •1.3 Виды процесса возникновения горения

- •1.4 Характеристики пожароопасных веществ

- •Температура самовоспламенения -

- •3. Верхний концентрационный предел воспламенения (для газов)-

- •Основные источники возникновения пожаров

- •3. Оценка пожарной опасности промышленных предприятий

- •4. Пожарная профилактика в производственных зданиях

3. Верхний концентрационный предел воспламенения (для газов)-

максимальная концентрация горючих газов и паров, при которой еще возможно распространение пламени

Пыль также способна образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Для них существует также понятие «нижнего предела воспламенения», термин «верхний предел...» к пыли не применяется, так как достижение таких концентраций практически недостижимо (наиболее взрывоопасные пыли с Сн до 15 г/м3, взрывоопасность - 15 65 г/м3.

Это все говорилось о показателях, определяющих критические условия возникновения процесса горения.

Однако важно знать и критические условия образования (т.е. испарения) достаточного для горения газообразных продуктов или разложения конденсированных веществ и материалов. Эти показатели используются для оценки пожароопасности жидкостей. К ним относятся:

Температура вспышки - самая низкая температура горючего вещества, при которой над поверхностью образуются пары и газы, способные вспыхивать в воздухе от источника зажигания, но скорость их образования еще недостаточна для последующего горения.

По этому признаку все горючие жидкости делятся на:

а) легковоспламеняющиеся (ЛВЖ) (температура вспышки до 61 С) - спирт этиловый, бензин, ацетон, нитроэмали;

б) горючие (ГЖ) (температура вспышки 61 С) - масло, мазут, формалин и др.

Температура воспламенения - температура горючего вещества, при которой оно выделяет горючие пары и газы с такой скоростью, что после воспламенения их от источника зажигания возникает устойчивое горение (нижний, конец, предел).

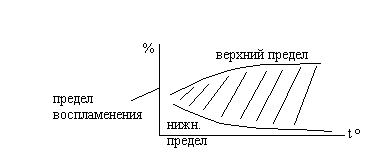

Температурные пределы воспламенения - температуры, при которых насыщенные пары вещества образуют в данной окислительной среде концентрации, равные, соответственно, нижнему и верхнему концентрационным пределам воспламенения жидкостей.

Пожароопасность

веществ характеризуется также линейной

(см/с) и массовой (г/с) скоростями горения

(распространение пламени) и выгорания

(![]() ),

предельным содержанием О2, при

котором еще возможно горение.

),

предельным содержанием О2, при

котором еще возможно горение.

Иногда учитывается минимальное содержание кислорода в воздухе, при котором еще возможно горение. (Для обычных горючих веществ - 12-14%, для водорода, сероуглерода, окиси этилена - 5% и менее).

Пыль не имеет верхнего концентрационного предела воспламенения, а лишь нижний (НПВ)

(НПВ 65 г/м3 - взрывоопасная,

НПВ 15 г/м3 - наиболее взрывоопасная).

Кроме того, вещества делятся по степени горючести:

1) негорючие, т.е. вещества, которые неспособны гореть в воздухе при температуре до 900 С;

2) трудногорючие - могут зажигаться в воздухе под действием источника зажигания, но и самостоятельно гореть не могут;

3) горючие - способны зажигаться от источника и далее гореть самостоятельно.

Горючие вещества, в свою очередь, подразделяются на

легковоспламеняющиеся, которые загораются от кратковременного воздействия источника с низкой энергией (пламя спички, искра),

средней воспламеняемости, которые загораются от длительного воздействия источника с низкой энергией,

трудновоспламеняющиеся, которые воспламеняются только под действием мощного источника зажигания.

Минимальная энергия зажигания - энергия искры электрического разряда или статического электричества, достаточная для легковоспламеняемой газо-, паро- или пылевоздушной смеси (для Н2 - 0,019 мДж, H2S - 0,009, Z2 - 15, Mg - 20, CH2OH - 0,6, NY3 - 6,8).

В приборостроении широко применяются порошкообразные металлы (Ih, Zr, Al, Zn, P, сернистные соединения металлов), которые являются самовозгорающимися при соприкосновении с воздухом (так называемые пирофоры) и Na, K , карбиды кальция и щелочных металлов, которые взрываются при соприкосновении с водой.