- •Введение

- •Категории сточных вод

- •Требования к сточным водам, сбрасываемым в канализацию

- •3. Системы канализации

- •4. Сравнительная оценка систем канализации

- •5. Объединение канализации поселков и городов с канализацией промышленных предприятий

- •6. Исходные данные для проектирования канализации

- •7. Основные элементы бытовой сети

- •7.1. Внутридомовая и внутриквартальная сеть

- •7.2. Городская канализационная сеть

- •8. Нормы водоотведения

- •9. Расчетные расходы сточных вод

- •Коэффициенты общей неравномерности

- •10. Расчетное население

- •Зависимость плотности населения от этажности застройки

- •11. Трассировка сети

- •12. Расчетные расходы участков коллектора

- •Определение расчетных расходов коллектора

- •По методу «прилегающих площадей»

- •Ведомость расчетных расходов коллектора (по методу «прилегающих площадей»)

- •13. Определение начальной глубины заложения уличного коллектора

- •13.1. Особенности движения сточной жидкости в сети

- •13.2. Каналы для пропуска сточных вод

- •Р ис. 12. Формы каналов:

- •13.3. Гидравлические характеристики круглого сечения

- •К скорости и расходу при полном наполнении

- •Допустимые скорости и наполнения

- •Коэффициенты, характеризующие шероховатости стенок труб

- •14. Последовательность расчета участка

- •15. Расчет по упрощенным формулам

- •Α0,67β от наполнения

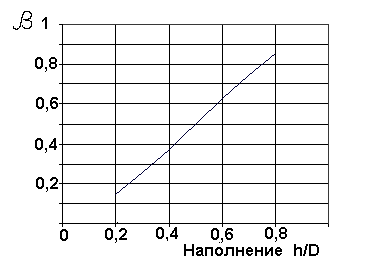

- •Β от наполнения

- •15.1. Последовательность расчета

- •16. Расчет с использованием формулы (6)

- •Формулы для гидравлического расчета коллектора

- •17. Перепадные колодцы

- •А) при высоте перепада до 0,5 м, на трубах диаметром менее 600 мм: b) без гашения скорости; с), d) с гашением скорости; е) на трубах диаметром от 600 мм и более;

- •В зависимости от высоты перепада

- •Параболического профиля

- •Пример.

- •18. Дождевая сеть. Основные закономерности

- •19. Гипотеза о предельной интенсивности

- •Значения параметров n, mr, γ для определения расчетных расходов в коллекторах дождевой канализации [1]

- •Гидравлический расчет дождевого коллектора

- •Значения коэффициента покрова z

- •20. Определение площади стока с городских районов

- •21. Определение времени добегания

- •22. Объем дождевого стока

- •23. Дождеприемники

- •24. Трубы

- •25. Смотровые колодцы

- •Библиографический список

- •Оглавление

- •2. Требования к сточным водам, сбрасываемым

- •5. Объединение канализации поселков и городов с

- •7.1. Внутридомовая и внутриквартальная сеть……………………………..8

- •13. Определение начальной глубины заложения

15. Расчет по упрощенным формулам

Положим в основу расчета широко распространенную формулу Шези-Павловского-Маннинга скорость:

V = 1/n ∙ Ry ∙ (R · i)0,5 ,

где n – коэффициент шероховатости; по нормам [1] при расчете самотечных сетей n = 0,014; для напорных трубопроводов n = 0,013;

R – гидравлический радиус;

i – уклон.

По упрощенной формуле Павловского при R < 1 y = 1,5 n0,5;

y = 1,5 · (0,014)0,5 = 0,177; по формуле Маннинга y = 0,167.

Примем в расчетах у = 0,17, с учетом уравнения неразрывности потока

Q

= ω · R0,67

![]() /n

(11)

/n

(11)

Площадь живого сечения ω можно представить в виде ω = 0,25 π·D2· β,

где β – коэффициент, зависящий от величины относительного наполнения.

Используя

формулу (1) определим β = (γ – cos

γ

· sin

γ)/π

, γ

= arccos(1

– 2h/D);

в пределах h/D

0,2…0,8 достаточно точно коэффициент β

линейно зависит от h/D:

β = 1,22 h/D

– 0,1123 (рис. 16). Коэффициент корреляции

К = 0,9997.

Используя

формулу (1) определим β = (γ – cos

γ

· sin

γ)/π

, γ

= arccos(1

– 2h/D);

в пределах h/D

0,2…0,8 достаточно точно коэффициент β

линейно зависит от h/D:

β = 1,22 h/D

– 0,1123 (рис. 16). Коэффициент корреляции

К = 0,9997.

Рис.

17. Зависимость

коэффициента

Рис.

16. Зависимость

коэффициента

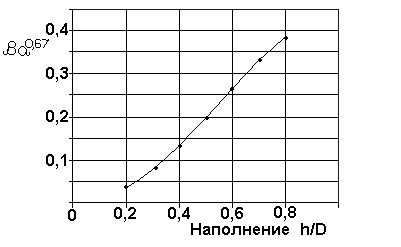

Α0,67β от наполнения

Β от наполнения

Гидравлический радиус R можно выразить как функцию диаметра

R = α ∙ D,

где α – коэффициент, зависящий от величины h/D;

из формулы (2) α = 0,25 (γ – cos γ · sin γ) / γ.

Формула (11) примет вид:

Q = 0,25π · D2,67 α0,67 β / n . (12)

Произведение коэффициентов α0,67∙β можно аппроксимировать линейной зависимостью α0,67∙β = 0,631· h/D – 0,1151 (рис. 17).

Если наполнение h/D находится в пределах 0,2…0,8 коэффициент корреляции К = 0,9982.

Принимая n = 0,014, получим расход

Q = 56,1· D2,67(0,631 · h/D – 0,1151) i 0,5; (13)

скорость V = Q/ω = 4Q / [3,14· D2 (1,22 · h/D – 0,1123)]. (14)

15.1. Последовательность расчета

Сначала используют формулы (8,б), (9) и (10) для ориентировочного определения минимально необходимого уклона и диаметра:

iмин

≈ 0,001/Q0,372,

iж=

(zлн

– zлк)

/ L,

D

≈ 0,33 (Q/![]() )0,35

(Q,

м3/с).

)0,35

(Q,

м3/с).

Затем, после выбора стандартного диаметра, следует применить уточняющие формулы (13) и (14) для расчета наполнения и скорости.

Пример.

На участке коллектора проходящего по улице с малым уклоном, известен расход 0,025 м3/с, требуется определить диаметр и уклон трубы так, чтобы соблюдалась самоочищающая скорость.

По формуле (8б) i мин ≈ 0,001/0,0250,372 = 0,0039.

По формуле (10) D ≈ 0,348 (0,025 / 0,00390,5)0,375 = 0,234 м.

Принимаем стандартный диаметр Dст = 0,25 м.

По формуле (13) определяется наполнение:

h/D = [Q / (56,1 · D2,67 i0,5) + 0,1151] /0,631 = 0,64.

Так как наполнение превышает допустимое (табл. 5), увеличиваем диаметр на один размер по сортаменту Dст = 0,3 м.

h/D = [0,025 /(56,1· 0,32,67 ·0,00390,5) + 0,1151] / 0,631 = 0,46.

Скорость V = 4 · Q/[π D2 · (1,22 h/d – 0,1123)] = 0,79 м/с.

В соответствии с табл. 5 – скорость допустимая.

Пример.

На участке со значительным уклоном расход 0,65 м3/с. Требуется определить диаметр и уклон так, чтобы скорость не превышала допустимую V = 4 м/с.

Задаемся наполнением h/D = 0,7, скоростью V = 3,8 м/с, из формулы (13):

D = [4Q / (V · 3,14(1,22 h/D – 0,1123))]0,5 =

= [4 ·0,65 /(3,8 ·3,14 (1,22 ·0,7- 0,1123))]0,5 = 0,54 м.

Принимаем стандартный диаметр D = 0,6 м и из этой же формулы уточняем наполнение:

h/D = (4· Q / (3,14 ·V ·D2) + 0,1123)) / 1,22 =

= [4 · 0,65 /(3,14 · 3,8· 0,62) + 0,1123)] /1,22 = 0,588.

Уклон из формулы (13)

i = [Q / (0,631 · h/D – 0,1151) · 56,1 · D2,67)]2 =

= [0,65/(0,62 · 0,56 – 0,11) · 56,1 ·0,62,67)]2 = 0,0313.

При выполнении гидравлического расчета коллектора желательно, чтобы на каждом последующем участке скорость потока была больше скорости на предыдущем, это уменьшает возможность засорения сети.

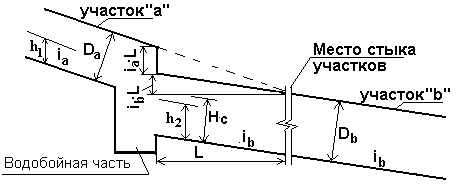

Однако рельеф земли не всегда позволяет этого достичь. При переходе от большого уклона к малому скорость резко уменьшается. Если на верховом участке «а» поток наполнением h1 «бурный» (величина наполнения меньше критической глубины Hкр), а на низовом участке поток глубиной h2 «спокойный» (h2 > Hкр) и при этом величина h2 меньше сопряженной глубины hс2 (h2 < hс2), произойдет отогнанный гидравлический прыжок, что может вызывать отложение взвешенных веществ на низовом участке «b».

Рис. 19. Гашение большой скорости на стыке участков

Если же hс2 < h2 (рис. 19), прыжок будет затоплен в пределах колодца.

Чтобы не допустить отогнанного прыжка, необходимо погасить скорость бурного потока в перепадном колодце, устраиваемом выше по течению от места стыка участков на расстоянии L = Hn /(i1 – i2), где Hn – величина перепада, принимаемая не менее Db – диаметра на низовом потоке; ia и ib – уклоны соответственно на верховом и низовом потоках.

Критическая глубина определяется по формуле Hkp = D ∙ 0,5(1 – cos γ),

где величина γ вычисляется из уравнения:

D5

∙

(![]() )3/

sin

γ

– 7,17q2

= 0,

)3/

sin

γ

– 7,17q2

= 0,

где q – расход, м3/с, D – диаметр верховой трубы.

Величину Hkp / D = 0,5 (1 – cos γ) можно найти из графика, где по оси ординат отложена величина 7,17 q2 / D5.

Сопряженная с глубиной h1 величина hс2 [7].

hс2 = 1,16· Hkp2/(h1 + 0,16 · Hkp).

Пример.

Наполнение h1 = 0,24 м, D = 0,4 м , q = 0,21 м3/с, V = 2,7 м/с, i = 0,026;

7,17 q2/D5 = 30,9; H kp /D = 0,84; Hkp = 0,84 · 0,4 = 0,336 м; в верховой трубе h1 < Hkp поток «бурный».

В низовой трубе h2 = 0,36 м, D2 = 0,6 м, q = 0,21 м3/с, V = 1,2 м/с,

i = 0,003;

7,17 q2/D5 = 4,07; Hkp /D = 0,46; Hkp = 0,46· 0,6 = 0,276 м.

h2 > Hkp поток «спокойный».

При входе потока в нижележащую трубу со скоростью 2,7 м/с площадь живого сечения ω = q /V = 0,21/2,7 = 0,0778 м2. Глубина потока в зависимости от площади и диаметра определяется по графику (рис. 21) или по формуле

h = 0,5 D (1 – cos γ),

где γ вычисляется из зависимости ω = 0,25 D2 (γ – cos γ·sin γ);

ω/D2 = 0,0778/0,62 = 0,216; по графику h/D = 0,31; h = 0,186 м.

7,17 q2/D5 = 4,07; Hkp = 0,276.

Рис. 20. Определение критической глубины

Сопряженная глубина hc2 = 1,16 · 0,2762 /(0,186 + 0,16 · 0,276) = 0,383 м. Так как h2 < hc2 появится отогнанный прыжок, требуется гашение скорости в перепадном колодце, устроенном на расстоянии L = 0,6/(0,026 – 0,003) = 26 м от места стыков участков.

Рис. 21. Определение наполнения