- •Влияние беременности на функцию щитовидной железы.

- •Взаимосвязь щитовидных желез матери и плода.

- •Гестационный тиреотоксикоз - гтт (гестационная временная гипертироксинемия ).

- •Эутиреоидный зоб (эндемический зоб).

- •Классификация.

- •Диагностика.

- •Сканирование с раиоактивным йодом противопоказано при беременности.

- •Тактика.

- •Лечение.

- •Клиника.

- •Диагностика.

- •Осложнения у матери и плода.

- •Лечение.

Женщины в 10-17 раз чаще, чем мужчины, страдают от нарушений функции щитовидной железы (ЩЖ). Во время беременности болезни ЩЖ занимают второе место среди эндокринопатий после диабета. Нарушения функции щитовидной железы встречаются в 0,2% всех беременностей. Кроме того, они могут проявляться в послеродовом периоде с частотой до 5-10 %. В последние годы распространенность заболеваний ЩЖ во время беременности растет, что, несомненно, определяет состояние физического и психического здоровья подрастающего поколения, так как установлено, что даже субклинические формы тиреоидной патологии у матери могут крайне неблагоприятно отразиться на состоянии плода и новорожденного.

I. Физиология.

Гормоны щитовидной железы (ГЩЖ).

Синтез.

Синтез ГЩЖ начинается с взаимодействия йода с аминокислотой тирозином, входящей в состав тироксинсвязывающего глобулина (ТСГ). Процесс заканчивается образованием ГЩЖ: тетрайодтирозина (тироксин Т4) и трийодтиронина (Т3).

Вероятно тироксин является прогормоном высокоактивного трийодтиронина. Единственным источником Т4 служит ЩЖ. За сутки секретируется 80-90 мкг Т4 . Около 30% его превращается в Т3 (30 мкг/сут). Примерно 80% общего количества Т 3 образуется в результате дейодирования Т4 в периферических тканях (главным образом в печени и почках), а 20% секретируется ЩЖ. Гормональная активность Т3 в 3 раза выше, чем у Т4.

Альтернативный путь метаболизма Т4 - образование позиционного изомера Т3 - реверсивного Т3 . Который не обладает гормональной активностью и не влияет на секрецию тиреотропного гормона (ТТГ). Общая суточная продукция реверсивного Т3 составляет около 30 мкг. При всех нарушениях образования Т3 из Т4 содержание реверсивного Т3 в сыворотке возрастает, что имеет диагностическое значение.

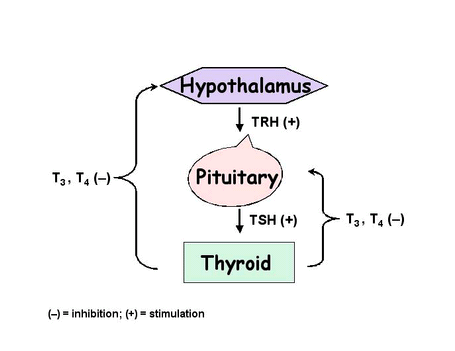

Регуляция синтеза ГЩЖ находится под контролем гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной системы. Главным стимулятором секреции Т4 и Т3 является тиреотропный гомон. В свою очередь, секреция ТТГ контролируется двумя механизмами:

Пептидный гормон тиролиберин образуется в серобугорных ядрах гипоталамуса и поступает в воротную систему гипофиза. Тиролиберин стимулирует синтез и секрецию ТТГ в аденогипофизе.

Тиреоидные гормоны непосредственно ингибируют секрецию ТТГ по принципу отрицательной обратной связи, воздействуя на тиреотропные клетки аденогипофиза. Т4 и Т3 могут влиять и на секрецию тиролиберина, но являются ли их эффект стимулирующим или ингибирующим - неизвестно. Поэтому считается, что основной мишенью отрицательного регуляторного действия Т4 и Т3 является именно аденогипофиз. Регуляторные взаимоотношения в гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной системе представлены на рис.1.

Рис.1. Взаимоотношения в гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной системе.

Кроме тиролиберина и тиреоидных гормонов на секрецию ТТГ прямо или косвенно влияют и многие другие факторы, но их роль не столь значительна.

Биологическое действие тиреоидных гормонов.

Совместно с другими гормонами влияют на рост и дифференцировку тканей, формирование ЦНС плода, половое развитие, менструальную функцию, овуляцию.

Оказывают положительное инотропное и хронотропное действие на сердце (повышение ЧСС, сердечного выброса, ударного объема, пульсового давления).

Стимулируют синтез белка в физиологических условиях, а при их избытке - катаболизм.

Обладают незначительным диабетогенным действием, обусловленным мобилизацией гликогена печени, стимуляцией глюконеогенеза и всасывания углеводов.

Влияют на липолитическую активность, синтез гемоглобина, диурез, выработку тепла.

Свободные и связанные тиреоидные гормоны. Т4 и Т3 присутствуют в сыворотке как в свободной (несвязанной), так и в связанной формах. Гормональной активностью обладают только свободные Т4 и Т3. Доля свободных гормонов очень мала. Содержание свободного Т4 и Т3 составляет соответственно 0,03 и 0,3% их общего содержания в сыворотке. Преобладающее количество Т4 и Т3 прочно связано с транспортными белками, в первую очередь - с тироксиносвязывающим глобулином (ТСГ). На долю тироксиносвязывающего глобулина приходится 75% связанного Т4 и более 80% связанного Т3. Между общим содержанием Т4 и Т3 и содержанием свободных Т4 и Т3 существует динамическое равновесие. Увеличение концентрации тироксинсвязывающего глобулина вначале приводит к кратковременному снижению свободного Т4 и свободного Т3 . Затем секреция Т4 и Т3 усиливается и их общее содержание в сыворотке повышается до тех пор, пока не восстановится нормальный уровень свободного Т4 и Т3. Таким образом, уровни свободных Т4 и Т3 в сывортке не изменяются, поэтому не изменяется и интенсивность процессов, регулируемых Т4 и Т3 в тканях- мишенях.

Влияние беременности на функцию щитовидной железы.

ГЩЖ матери играют важную роль на протяжении всего гестационного периода. Они стимулируют функцию желтого тела, что важно для поддержания беременности на ранних сроках.

Беременность сопровождается воздействием комплекса факторов, которые приводят к значительной стимуляции щитовидной железы беременной. Такими специфическими факторами являются гиперпродукция хорионического гонадотропина (ХГ), эстрогенов и ТСГ, увеличение почечного клиренса йода и изменение метаболизма тиреоидных гормонов матери в связи с активным функционированием фетоплацентарного комплекса.

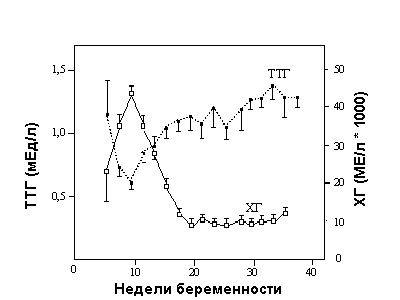

ХГ, вырабатываемый во время беременности, непосредственно стимулирует ЩЖ матери. ХГ действует как слабый ТТГ, поскольку по своему строению близок к нему: гормоны имеют одинаковую по структуре a-субъединицу и специфичные b-субъединицы ( 1 ЕД ХГ = 0,02 мЕД ТТГ). Этим может быть обусловлено увеличение ЩЖ. ХГ вызывает незначительное повышение свободногоТ4 и приводит к снижению в плазме ТТГ в I триместре беременности(между 8 и 14 неделями). Повышение уровня ХГ на 10000 МЕ/л приводит к повышению уровня свободного Т4 на 0,6 пмоль/л и подавлению базального уровня ТТГ на 0,1мЕ д/л. Изменения содержания ТТГ происходят обычно в рамках нормативных значений (<4 мЕ д/л). Подобная динамика наблюдается более чем у 80% беременных. Однако в 20% случаев уровень ТТГ может транзиторно снижаться до нижней границы нормы (<0,2 мЕ д/л), что свидетельствует о подавлении гипофизарно-тиреоидной системы. Кроме того, примерно в 10% случаев с субнормальным уровнем ТТГ, т.е. у 1 - 2% всех беременных, уровень свободного Т4 может превышать нормативные значения, способствуя развитию тиреотоксикоза в I триместре беременности. Этот синдром транзиторного тиреотоксикоза часто ассоциируется с неукротимой рвотой беременных.

Рис.2. Соотношение уровней ХГ и ТТГ в зависимости от срока беременности.

У большинства здоровых женщин стимулирующий эффект ХГ на ЩЖ остается минимальным, непродолжительным, без клинически значимых последствий. Однако следует помнить об индивидуальных различиях в структуре ХГ, сродстве к рецепторам, большой массе трофобласта (при многоплодной беременности).

Необходимо иметь в виду несколько ситуаций, когда уровень ХГ может значительно повышаться: при пузырном заносе и хориокарциноме. Гиперсекреция ХГ, часто приводит к развитию клинически выраженного и подтверждаемого лабораторно тиреотоксикоза, а после оперативного лечения этих осложнений беременности происходит быстрое восстановление эутиреоза.

Под влиянием эстрогенов в I триместре происходит повышение уровня ТСГ (вследствие увеличения его синтеза печенью). Повышение уровня ТСГ (в 2 - 2,5 раза), вместе с повышением объема циркулирующей плазмы, которое происходит на протяжении всей беременности вплоть до родов, приводит к некоторому увеличению уровня общего Т4 и снижению уровня свободного, биологически активного гормона. Снижение уровня свободного Т4 , в свою очередь, сопровождается увеличением уровня ТТГ и дополнительной стимуляцией щитовидной железы, что приводит к - относительной гипотироксинемии в 33% случаев, т.е. снижается Т4 /ТСГ. По механизму „обратной связи” увеличивается выработка ТТГ, что приводит, в свою очередь, к восстановлению концентрации свободных гормонов.

Содержание связанных Т4 и Т 3 возрастает и достигает максимума в 20-22 нед.

Примерно у каждой третьей беременной концентрация свободного Т4 находится на нижней границе нормы или даже ниже в условиях йоддефицита.

При достаточном количестве основного субстрата для синтеза тиреоидных гормонов, то есть йода, вышеуказанные изменения легко компенсируются и уровень свободных Т4 и Т 3 , а также соотношение Т 3 и Т4 не меняется.

Общепринятым является факт, что в норме продукция Т4 во время беременности возрастает примерно на 30 – 50%. У женщин, проживающих в йоддефицитной местности, во время беременности уровень свободного тироксина остается сниженным на 10 – 15% от такового вне беременности.

У трети женщин соотношение Т3 /Т4 превышает 0,025 на фоне беременности.

До конца не изучен вопрос о возможной дейодирующей активности плаценты (повышение плацентарного дейодирования Т4 ). Увеличение потребности в тиреоидных гормонах, наблюдающееся во время беременности, может быть связано отчасти с ускорением периферического метаболизма тироксина или с трансплацентарным переносом материнских тиреоидных гормонов.