- •1.2. Основы радиоприема

- •1.2.1. Состав и назначение элементов приемника

- •1.2.2. Входная цепь и усилитель радиочастоты

- •1.2.3. Преобразователь частоты

- •1.2.4. Усилитель промежуточной частоты

- •1.2.5. Детектор сигналов

- •1.2.6. Усилитель звуковой, частоты

- •1.3. Распространение радиоволн

- •1.3.1. Классификация волн по диапазонам и способам распространения

- •1.3.2. Общие сведения об электрических свойствах почвы

- •1.3.3. Строение и свойства ионосферы

- •1.3.4. Особенности распространения радиоволн кв диапазона

- •1.3.5. Особенности распространения радиоволн укв диапазона

- •1.3.6. Антенны войсковых радиостанций

1.2.2. Входная цепь и усилитель радиочастоты

Как указывалось выше, входная цепь и УРЧ образуют преселектор и служат в супергетеродинном приемнике для обеспечения предварительной избирательности и предварительного усиления радиосигнала. Необходимость усиления сигнала до преобразователя частоты обусловлена в основном тем, что преобразователю свойственны большие собственные шумы, чем усилителю. Поэтому, обеспечивая с помощью УРЧ определенное превышение полезного сигнала на входе преобразователя по сравнению с его собственными шумами, мы тем самым повышаем чувствительность приемника. Большого усиления от УРЧ при этом не требуется, поэтому он содержит, как правило, один или два усилительных каскада, собранных, в большинстве случаев, на транзисторах.

Так как колебательные системы преселектора перестраиваемые, то хорошую избирательность по соседнему каналу с их помощью получить невозможно. Но это и не требуется, так как эту функцию выполняет УПЧ. Поэтому во входной цепи и УРЧ преимущественное применение находят простейшие колебательные системы, например одиночные колебательные контуры. Перестройка контуров осуществляется, как правило, с помощью

конденсаторов переменной емкости.

1.2.3. Преобразователь частоты

Как указывалось выше, в супергетеродинном приемнике основное усиление и избирательность осуществляются на промежуточной частоте. Преобразование сигнала радиочастоты, выделенного и усиленного в преселекторе, в сигнал промежуточной частоты осуществляется в -преобразователе частоты, который состоит из смесителя и гетеродина.

1.2.4. Усилитель промежуточной частоты

Усилителем промежуточной частоты (УПЧ) называются каскады супергетеродинного приемника, усиливающие принимаемые сигналы на постоянной для данного приемника промежуточной частоте. УПЧ выполняет две важнейшие функции: во первых, обеспечивает основное усиление принимаемого сигнала до величины, необходимой для нормальной работы детектора, и, во-вторых, обеспечивает основную избирательность всего приемника по отношению к сигналам соседних станций (по соседнему каналу).

1.2.5. Детектор сигналов

Детектор предназначен для выделения полезной информации из радиосигнала, которая заключена в изменении по закону передаваемого сигнала его амплитуды, частоты или фазы.

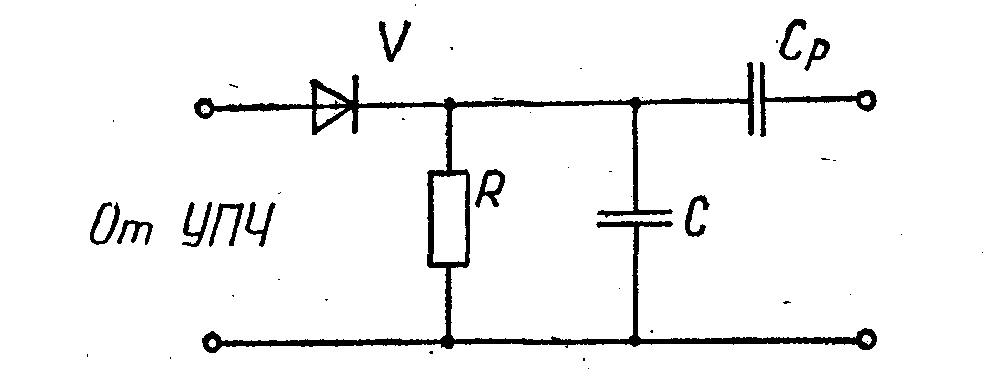

Рис. 1.11. Схема амплитудного детектора

Схема простейшего амплитудного детектора, используемого при приеме АМ-сигналов, показана на рис. 1.11. Она состоит из полупроводникового диода V, элементов нагрузочного фильтра резистора R и конденсатора С, разделительного конденсатора Ср.

Модулированное напряжение промежуточной частоты (рис. 1.12,а) подается с УПЧ па вход детектора. Вследствие того что в цепь включен элемент с односторонней проводимостью — диод V, ток, который бы протекал через резистор R при отсутствии конденсатора С, имел бы форму импульсов одной полярности, амплитуда которых менялась бы по закону изменения амплитуды несущей (рис. 1.12,б).

В состав такого тока входят три составляющие: составляющая промежуточной частоты, составляющая звуковой частоты (огибающая), постоянная составляющая. На выходе детектора мы должны получить только составляющую звуковой частоты.

Рис. 1.12. Эпюры токов и напряжений при амплитудном детектировании

Благодаря наличию конденсатора С, сопротивление которого для токов промежуточной частоты гораздо меньше сопротивления резистора R, составляющая промежуточной частоты замкнется через участок цепи с меньшим сопротивлением, т. е. через С. При этом на резисторе R напряжение промежуточной частоты будет отсутствовать. Если сопротивление конденсатора С для токов звуковой частоты больше, чем сопротивление

резистора R, то токи звуковой частоты и постоянная составляющая потекут через резистор R и напряжение на нем будет иметь вид, показанный на рис. 1.12,в.

Выделившееся на R напряжение звуковой частоты через разделительный конденсатор Ср, емкость которого значительно больше емкости конденсатора С, передается на вход УЗЧ (рис. 1.12, г). Постоянная же составляющая через разделительный конденсатор не пройдет.

При приеме АТ-сигналов прохождение сигнала до детектора не отличается от прохождения АМ-сигнала. Но, продетектировав АТ-сигнал. с помощью рассмотренного выше детектора, мы не сможем его услышать в телефоне, так как огибающая АТ-сигнала, выделенная на нагрузке детектора, будет иметь

вид посылок постоянного напряжения, соответствующих принимаемым посылкам радиочастоты.

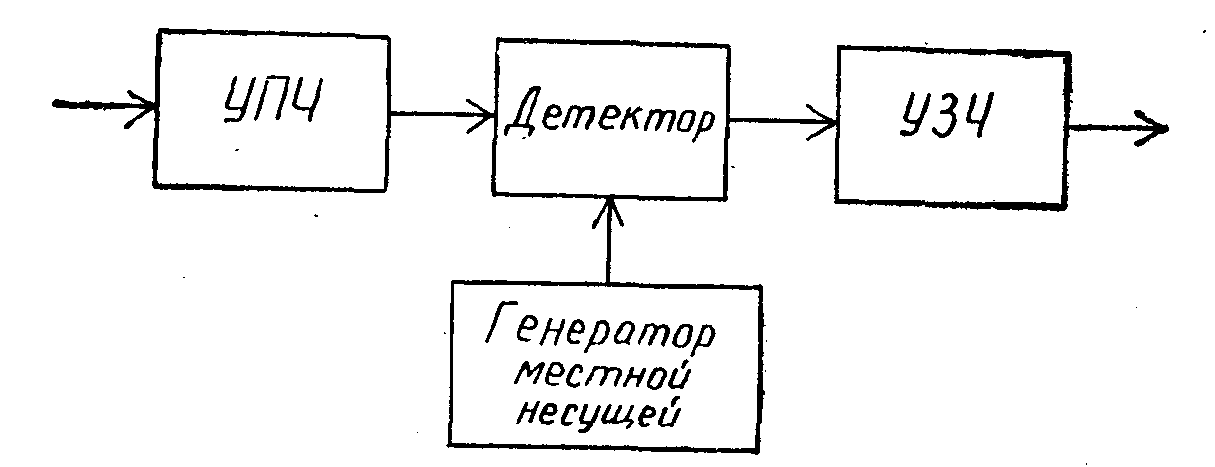

Рис. 1.13. Схема, обеспечивающая прием АТ-сигналов

Чтобы «озвучить» АТ-сигнал, в приемнике используют второй гетеродин (рис. 1.13).

На детектор кроме телеграфного сигнала промежуточной частоты подают от второго гетеродина колебания частотой, отличной от промежуточной на величину звуковой частоты, например на 1000 Гц. При этом на детекторе происходит второе преобразование частоты с выделением разностной звуковой частоты 1000 Гц, которая и прослушивается в телефонах. Так как

принимаемые АТ-сигналы имеют форму следующих друг за другом высокочастотных посылок, то процесс преобразования, а значит, и выделения напряжения звуковой частоты будет происходить лишь в те моменты, когда на детектор подано и напряжение промежуточной частоты, и напряжение второго гетеродина.

Для выбора желаемого тона звуковой частоты предусматривают возможность перестройки частоты второго гетеродина в небольших пределах (±2—5 кГц).

Для приема АТ-сигналов второй гетеродин подключается к детектору переключателем ТЛГ—ТЛФ (рис. 1.13). Для приема АМ-сигналов гетеродин отключается. Для приема частотно-модулированных (ЧМ) сигналов применяют специальные частотные детекторы.

Прием сигналов с частотной манипуляцией. Частотная манипуляция (ЧТ) в настоящее время находит широкое применение для передачи дискретных сообщений, рассчитанных на буквопечатающий прием.

Структурная схема наиболее распространенного способа обработки сигналов ЧТ представлена на рис. 1.14. Она включает в себя: полосовой (так называемый проходной) фильтр, усилитель, два разделительных фильтра, различитель и регистрирующее устройство.

Рис. 1.14. Схема, обеспечивающая прием ЧТ-сигналов

Проходной фильтр обеспечивает выделение полного спектра частотно-модулированного сигнала, а разделительные фильтры—спектров частот символов 0 и 1. Предполагается, что разделительные фильтры обеспечивают полное разделение сигналов: если принимается символ 0, то на выходе фильтра символа 1 действуют только шумы и помехи, и наоборот.

Рис. 1.15. Схема, обеспечивающая детектирование однополосных сигналов

В различителе поступающие из двух каналов колебания детектируются так, чтобы их точки в общей нагрузке были противоположными, при этом передаче символа 0 соответствует отрицательное напряжение на выходе, а передаче символа 1 — положительное.

Посылки постоянного тока с выхода различителя поступают в регистрирующее устройство.

Прием однополосных сигналов. Детектирование однополосных сигналов обычным амплитудным детектором невозможно вследствие отсутствия в его спектре колебания несущей частоты. Чтобы продетектировать однополосный сигнал, необходимо восстановить несущую, например, с помощью местного генератора, как это показано на рис. 1.15.

Однако трудность здесь заключается в том, что частота восстанавливаемых колебаний должна выдерживаться с высокой точностью. Практикой установлено, что отклонение восстановленной несущей от требуемого значения более чем на 100 — 150 Гц приводит к резкому ухудшению разборчивости принимаемых сигналов.

Из-за нестабильности частоты передатчика и гетеродина приемника, а также из-за наличия эффекта Доплера при связи с быстро летящими самолетами восстановить колебания несущей с требуемой точностью весьма трудно. Для решения этой задачи в ряде случаев совместно с однополосным сигналом передается специальный — эталонный управляющий сигнал, называемый пилот-сигналом и обозначающий место, где должна размещаться восстанавливаемая несущая частота.

Обычно амплитуда пилот-сигнала составляет 10% от пикового значения амплитуды суммарного сигнала. С помощью пилот-сигнала можно восстановить несущую частоту с высокой точностью.