- •Тема: 2.2. Рациональный потребитель

- •Бюджетная линия показывает различные комбинации двух продуктов, которые могут быть приобретены потребителем при данном уровне цен на продукты и данной величине его денежного дохода.

- •Кривые безразличия.

- •Каждая точка этой кривой показывает все возможные комбинации единиц одежды и питания, дающие нашему потребителю одинаковое удовлетворение.

- •Эффект замещения. Эффект дохода.

- •Вопросы для самоконтроля:

Тема: 2.2. Рациональный потребитель

План:

Суверенитет потребителя.

Рациональность потребителя и свобода выбора.

Теория предельной полезности.

Переход от кардинализма к ординализму.

Потребительское равновесие.

Излишек потребителя.

Кривые безразличия.

Бюджетная линия потребителя.

Эффект замещения. Эффект дохода.

На первый взгляд, поведение потребителя не может иметь серьезного значения для экономики, где действуют громадные предприятия, транснациональные компании, грандиозные энергетические системы и т. п. Однако силу потребителя и его влияние на производителей не следует недооценивать: во-первых, общество состоит из потребителей, а во-вторых, каждый из них принимает абсолютно самостоятельное решение относительно объема и направления предстоящих покупок. Эти обстоятельства заставляют учитывать коллективное мнение потребителей, когда фирмы в свою очередь решают три главных для себя вопроса: что производить, как производить и для кого производить. Если большое число потребителей согласно отдать за данный товар свои деньги, причем столько, что с лихвой покрывает издержки производителя, то производитель получает желанную прибыль. Если нет, фирма может и разориться или, по меньшей мере, потерять часть потенциальной прибыли. Этот простой и понятный механизм взаимоотношений между производителем и потребителем действует в рыночной экономике по принципу обратной связи, “автоматически” согласовывая объем и структуру производства с объемом и структурой потребления.

Описанный механизм действует не только на рынке потребительских товаров, но и на рынке товаров производственного назначения. Ведь производство станков или выплавка стали нужны не сами по себе. Они представляют собой промежуточные продукты, которые применяются в производстве все тех же товаров, непосредственно удовлетворяющих потребности людей. Следовательно, объем производства стали и станков прямо зависит от спроса людей на конечные потребительские товары. Получается, что вся технологическая цепочка выстраивается таким образом, чтобы производить в итоге товары, удовлетворяющие запросы потребителей, а значит, имеющие шанс быть ему проданными. Конечно, бывают случаи, когда потребителю с помощью рекламы навязывают вовсе не нужный ему товар или товар с мнимыми достоинствами, т. е. такими, которые на самом деле отсутствуют. Но эти исключения только подтверждают общее правило- большинство фирм стремится наилучшим образом удовлетворять разнообразные потребности людей. Ибо, во-первых, быть честным по отношению к потребителю выгодно, это укрепляет авторитет фирмы и расширяет ее влияние на рынке. А во-вторых, в развитых странах давно выработаны весьма эффективные общественные и государственные механизмы защиты прав потребителей.

Таким образом, без всякого преувеличения можно сказать, что потребительинаделен правом решать судьбу фирм-производителей, “голосуя” своим долларом (рублем) “за” или “против” произведенных ими товаров. Именно в этом смысле экономисты говорят о суверенитете потребителя.

Суверенитет потребителя - независимость потребительского права, которое является самостоятельным направлением права, представляющим собой совокупность норм, правил и инструкций, направленных на защиту потребителя на рынке товаров и услуг. Суверенитет потребителя - право делать свободный, осознанный выбор.

Свое суверенное право потребитель может осуществлять только в условиях свободы потребительского выбора. Иначе говоря, никто не должен решать за самого потребителя, какие товары (или наборы товаров) из предлагаемых на рынке ему приобретать, а какие нет.

Ограничение свободы потребительского выбора, даже с самыми благими намерениями, будет в той или иной степени разрушать обратную связь между производством и потреблением. Потребитель, лишенный этой свободы, не сможет подавать своим поведением “сигналы” производителю, что и в каких количествах следует производить, а что нет. Потеряв этот ориентир, производитель непременно станет выпускать одних товаров больше, а других меньше, чем необходимо. Следствием этого станет рассогласование производства и потребления с такими неизбежными последствиями, как дефицит одних товаров, избыток других, очереди, черные рынки, спекуляция и т. д.

Конечно, в действительности разного рода ограничения свободы потребительского выбора существуют. Они могут быть вызваны чрезвычайными обстоятельствами (война, стихийное бедствие, неурожай и т. п.) В большинстве случаев такие ограничения носят вынужденный и временный характер.

Иногда производство тех или иных товаров подвергается запрету с целью уберечь потребителя от товара, приносящего, с точки зрения общества, вред. История таких запретов показывает, что они малоэффективны, а порой приводят к результатам, прямо противоположным ожидавшимся. Например, в 20-х гг. в США был введен так называемый “сухой закон” с благой целью ограничить потребление алкогольных напитков. В итоге развилась невиданная по масштабам подпольная торговля алкоголем, цены на него подскочили, а спекулянты этим товаром сколотили огромные состояния, более того, именно в условиях “сухого закона” появились и окрепли первые ростки организованной преступности.

Поэтому важно помнить, что ограничение свободы выбора весьма опасное оружие. Прямые запреты на производство и продажу отдельных товаров оправданы и необходимы только тогда, когда потребительские свойства товара сопровождаются вредными для здоровья эффектами, о которых потребитель даже не подозревает (например, детские игрушки из материалов, в состав которых входят вредные химические вещества, лекарственные препараты с тяжелыми побочными действиями, и т. п.). Таким образом, производитель зависит от «суверенного» выбора потребителя.

Рациональность потребителя и свобода выбора

Рациональное поведение — это, прежде всего продуманное поведение, предполагающее сопоставление результатов действий с затратами.

Потребители — это те, кто приобретают и используют товары, заказывают работы и услуги для личных бытовых нужд, не связанных с извлечением прибыли. Каждый из нас является потребителем, желая каким-либо способом удовлетворять свои потребности. Потребителем выступает фирма, организация, в целом государство.

Цель потребителя — извлечь максимальную полезность от потребления товаров и услуг. На пути к этой цели у потребителя возникают такие ограничения, как семейный бюджет, цены, ассортимент предлагаемых товаров и услуг. Поэтому потребитель, как и производитель, испытывает на себе влияние ограниченных возможностей. Перед ним тоже стоит проблема рационального выбора.

Рыночный спрос формируется на основе решений множества отдельных потребителей. Каждый из них опираясь на свой доход, приобрести различные товары в таких количествах и пропорциях, которые принесли бы ему максимальное удовлетворение от использования. Такое поведение потребителя на рынке называется рациональным.

В своих рассуждениях экономисты исходят из предположения, что потребители ведут себя на рынке рационально, то есть стремятся достичь максимального результата при ограниченных возможностях.

Формулируя принципы рационального поведения потребителя, экономисты вовсе не определяют цели рационального потребительского поведения, их интерес составляет поведение людей, реализующих свои индивидуальные интересы в мире ограниченных возможностей.

Очевидно, что главным ограничением для любого потребителя является размер его дохода. Поскольку потребности многообразны и безграничны, а доход (т. е. располагаемая потребителем сумма денег) ограничен, покупатель вынужден постоянно совершать выбор из огромного количества товаров, предлагаемых ему на рынке. Естественно предположить, что, совершая этот выбор, потребитель стремится приобрести наилучший набор товаров из тех, которые доступны при данном ограниченном доходе.

Экономическая теория утверждает, что не существует объективного критерия для того, чтобы определить, какой же набор товаров является наилучшим для данного потребителя потому, что потребитель выбирает “наилучший набор” товаров со своей индивидуальной точки зрения. Конечно, субъективный подход не безупречен: человек далеко не всегда ведет себя рационально в указанном смысле. Представление о рациональности потребителя упрощает механизм его экономического поведения, и тем не менее большинство действительно стремится получить на свой ограниченный доход максимум полезности. Теория потребительского поведения признает потребителя рациональным, если только он действительно выбрал наилучший (с его субъективной точки зрения) вариант потребительского поведения. Это значит, что каждый потребитель имеет своего рода индивидуальную шкалу предпочтений и, реализуя ее при ограниченном доходе, стремится достичь максимально возможной степени удовлетворения.

Теория предельной полезности.

Люди потребляют товары и услуги потому, что они обладают свойством быть источником удовольствия (или удовлетворения). Это свойство экономисты обозначают термином “полезность”.

Полезность – понятие, обозначающее субъективное удовольствие, удовлетворение, пользу от потребления продукта.

Экономисты создали особое направление в экономической науке, получившее название “маржинализм” (“предельность”). Ключевая идея маржиналистского подхода состояла в следующем: стоимость (ценность) товара определяется не затратами труда на его производство, а полезным эффектом, который он способен принести потребителю. Такой подход противоречил традиционным представлениям классической школы, т. к. признавал приоритет конечных результатов функционирования экономики. Основатели маржинализма были твердо убеждены, что все категории экономической науки могут быть выведены только из отношения к вещи экономического субъекта, его предпочтений, ожиданий, познаний.

Прежде всего, маржиналисты обратили внимание на то, что потребление любого блага носит, как правило, “приростный” характер. Иначе говоря, потребитель постепенно увеличивает количество единиц потребляемого блага, пока не насытит потребность в нем (например, будучи голоден, человек съедает один бутерброд, другой и так до тех пор, пока не почувствует себя сытым, а испытывая жажду, выпивает стакан воды, второй и так, пока не пройдет чувство жажды).

Из этого наблюдения следовали три важных вывода:

Каждая дополнительная единица товара приносит потребителю дополнительную полезность, которая называется “предельной полезностью” данного блага (в экономической теории слова “предельный” и “дополнительный” являются синонимами, т. е. имеют один и тот же смысл). Таким образом, предельная полезность - это величина дополнительной полезности, полученной от потребления очередной единицы некоторого блага. (Предельная полезность (MU) – это прирост общей полезности товарного набора при увеличении объема потребления данного товара на одну единицу.)

Чем больше количество единиц потребленного блага, тем меньше предельная (т. е. дополнительная) полезность, извлекаемая из потребления каждой последующей единицы этого блага. (Данный факт известен в экономике как закон убывающей предельной полезности, согласно которому чем больше потребление некоторого блага, тем меньше приращение полезности, получаемой от единичного приращения потребления этого блага.). Другими словами, предельная полезность носит убывающий характер. Следовательно, то благо, которое удовлетворяет наименее настоятельную потребность, имеет и наименьшую предельную полезность.

Отсюда следует сформулированная маржиналистами обратная взаимосвязь между предельной полезностью и ценностью блага. Она состоит в том, что благо тем более ценно, чем меньшим количеством единиц данного блага располагает человек, и наоборот (стакан воды в пустыне обладает огромной ценностью, в то время как тот же стакан у полноводной реки не обладает никакой ценностью, хотя, конечно, имеет полезность). Вывод: ценность данного блага определяется полезностью последней имеющейся единицы этого блага, удовлетворяющего наименее настоятельную потребность.

Потребляя некоторое число единиц одного товара, человек получает общую полезность, состоящую из суммы убывающих предельных полезностей. (Общая (суммарная) полезность (TU) – полезность, извлекаемая от потребления, определенного количества благ или услуг.) В теории принято называть условные единицы величины предельной полезности “ютилями” (от англ. utility – полезность).

Если каждая последующая единица продукта обладает все меньшей и меньшей предельной полезностью, то общая суммарная полезность растет замедленными темпами, а предельная полезность падает. Рассмотрим это положение на примере:

Общая и предельная полезность (закономерность изменения общей

и предельной полезности при изменении товарного набора)

Qтовар количество товарного набора |

TU общая суммарная полезность |

MU предельная полезность |

0 |

0 |

0 |

1 |

4 |

4 |

2 |

7 |

3 |

3 |

9 |

2 |

4 |

10 |

1 |

5 |

10 |

0 |

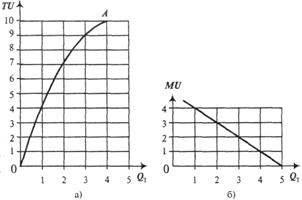

Данная закономерность может быть представлена также графически.

Из графика видно, что общая полезность растет, а предельная падает. Максимум полезности потребитель получает в точке А, когда MU = 0.

Общая (а) и предельная (б) полезность благ

Можно сделать вывод, что чем меньшим количеством единиц блага располагает человек, тем более оно ценно и наоборот.

Переход от кардинализма к ординализму.

Суть этих допущений состояла в следующем. Как известно из повседневной практики, многие товары взаимосвязаны друг с другом в процессе потребления: некоторые товары могут потребляться только совместно (они называются «комплементарными»), другие, наоборот, служат удовлетворению одной и той же потребности и являются в той или иной степени взаимозаменяемыми (товары- «субституты»). Следовательно, правильнее рассматривать полезность не от потребления отдельно взятого товара, а от всего набора потребляемых товаров. Это открывает возможность оценивать полезность не с количественной точки зрения, а с точки зрения порядка предпочтения разных наборов товаров. Так совершился переход от «кардиналистского» (т. е. количественного) подхода к полезности — к «ординалистскому» (т. е. порядковому).

Потребительское равновесие.

Принципы убывания предельной и общей полезности можно наглядно проиллюстрировать на простом примере. Пусть потребителю предстоит сделать выбор всего из двух продуктов при ограниченной сумме денег, выделенных на их покупку. Предположим, что бутерброд стоит 1 руб., а стакан кока-колы — 2 руб., а всего потребитель может истратить 10 руб. В каком соотношении он закажет бутерброды и кока-колу? Конечно, он может съесть 10 бутербродов, не выпив ни одного стакана кока-колы. Но рациональный потребитель так скорее всего не поступит. Он предпочтет съесть 8 бутербродов, запив их стаканом кока-колы, который принесет ему в этом наборе куда больше удовольствия, а, следовательно, и полезности, чем 9-й и 10-й бутерброды. Возможно, анализируя свои субъективные ощущения, потребитель придет к выводу, что следует ограничиться 6 бутербродами и выпить 2 стакана кока-колы. Обратим внимание на то, что при таком поведении потребителя предельная полезность бутербродов будет возрастать, а кока-колы уменьшаться. Рано или поздно наступит момент, когда общая полезность от товаров, входящих в этот набор, станет максимальной, а дальнейшее изменение соотношения между ними приведет лишь к уменьшению этой общей полезности. Другими словами, потребитель достигнет точки “потребительского равновесия”.

Потребительское равновесие — ситуация, в которой потребитель не может увеличить общую полезность, получаемую при данном бюджете, расходуя меньше денег на покупку одного блага и больше — на покупку другого.

Излишек потребителя.

Теория предельной полезности утверждает, что при покупке известного количества единиц товара далеко не всегда происходит эквивалентный (т.е. равноценный) обмен. Более того, довольно часто потребитель оказывается в выигрыше! Этот выигрыш называется “потребительской рентой”, или “излишком потребителя”. Суть этого явления в том, что покупатель приобретает товар определенного вида в таком количестве, что предельная полезность последней покупаемой единицы, выраженная в денежной форме, равна цене товара. Однако предельная полезность каждой предшествовавшей единицы больше, чем последующей. Получается, что полезность каждой единицы покупки (за исключением последней) больше той цены, которую покупатель за нее платит, и поэтому в целом, производя покупку, он оказывается в выигрыше.

Пример: при цене пирожка более 4 рубля потребитель вовсе откажется от покупки, а при равной 4 рублям купит один пирожок. Значит, мы можем считать, что 4 рубля есть денежное выражение полезности первого пирожка для потребителя. Следующий пирожок получит меньшую денежную оценку своей полезности, скажем, 3 рубля, третий — 2,5 рубля, четвертый — 1,5 рубля, пятый — 80 копеек, шестой — 30 копеек.Теперь предположим, что реальная цена пирожка на рынке равна 1 рублю. При такой цене наш потребитель купит 4 пирожка, а от пятого откажется, т. к. его предельная полезность (80 копеек) уже меньше цены (1 рубль). Отдав за каждый из купленных 4 пирожков по 1 рублю, потребитель получает выигрыш в размере 7 рублей. Это и есть “излишек потребителя”.

Он соответствует разнице между самой высокой ценой, которую согласился бы уплатить потребитель, и ценой, реально установившейся на рынке данного товара. Таким образом, излишек потребителя есть разность между “ценой спроса” отдельного покупателя и “рыночной ценой”.

Бюджетная линия потребителя.

Большим шагом вперёд в исследовании закономерностей потребительского поведения стало создание концепции “бюджетных линий” и “кривых безразличия”. Её авторами считаются итальянский экономист В.Парето и английские экономисты Д.Р. Хикс и Ф. Эджуорт (1845-1926).