- •Санкт-Петербургский медико-

- •АНТИГЕНЫ

- •Чужеродность

- •Схема строения комплекса гаптенов с белком-носителем (по К. Ландштейнеру)

- •находящийся в комплексе с молекулой МНС. В случае ТН-клетки в процессе участвует её

- •ТН-антигены не презентируются Т-хелперам в составе MHC. Именно поэтому Т-хелперы не участвуют в

- •В-клеточный ответ может развиваться без помощи со стороны Т-клеток в тех случаях, когда

- •Толерогенность

- •Специфичность

- ••Практически в любой молекуле антигена есть

- ••Связь специфичности антигенов с

- •ЭПИТОП

- •Линейные и

- •Пептид 64–80 иммунодоминантный. Он сохраняет способность

- •Линейные и конформационные эпитопы (на примере

- •Линейные и конформационные эпитопы модельных синтетических пептидов. Эпитопы обведены

- •Нековалентные связи, обеспечивающие

- •Взаимодействие антигена с антителом обратимо

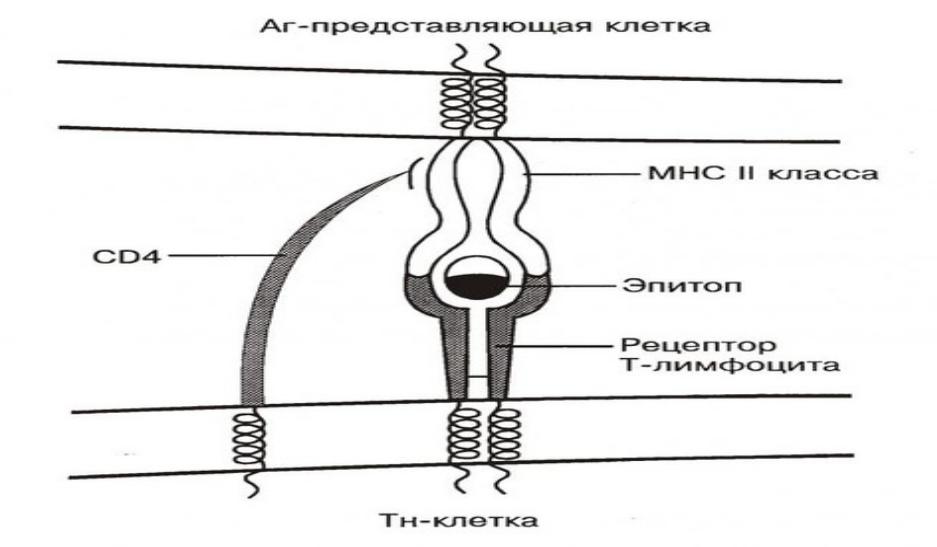

находящийся в комплексе с молекулой МНС. В случае ТН-клетки в процессе участвует её молекула — CD4, которая свободным концом связывается с молекулой МНС. Распознаваемый Т-клеткой АГ имеет два участка: один взаимодействует с молекулой МНС, другой (эпитоп) связывается с рецептором Т- лимфоцита. Подобный тип взаимодействия, но с участием молекулы CD8, характерен для процесса распознавания Тс-лимфоцитом АГ, связанного с молекулой МНС класса I.

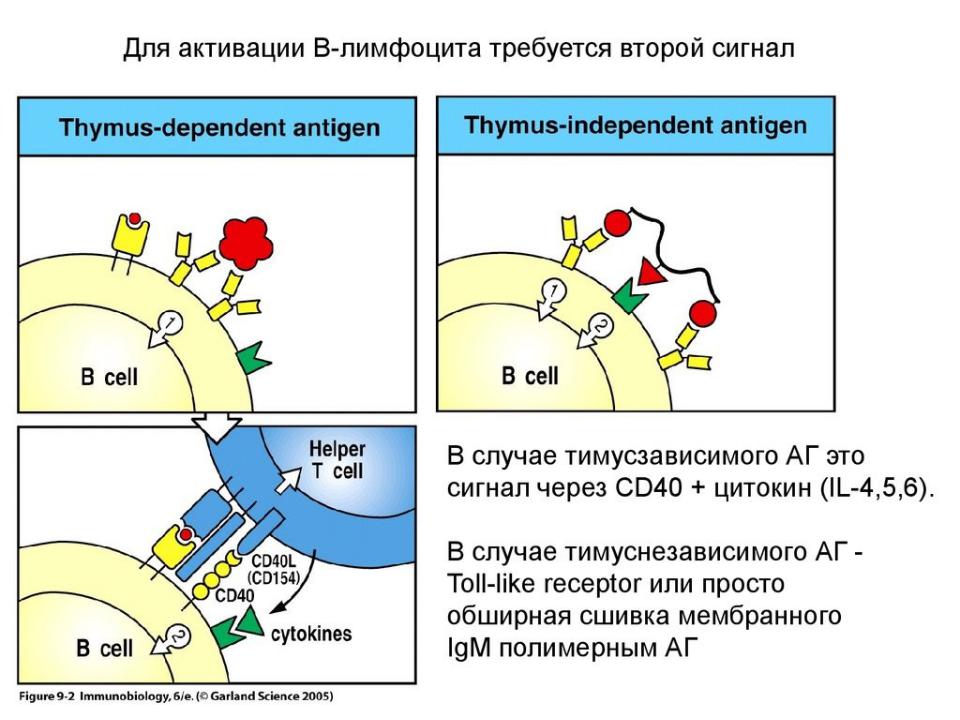

ТН-антигены не презентируются Т-хелперам в составе MHC. Именно поэтому Т-хелперы не участвуют в ответе на эти антигены. Активацию В-клеток ТН-антигенами лучше рассмотреть на примере ТН-2 антигенов.

ТН-1

Антигены, на которые способны отвечать мыши с мутацией

xid

Большинство бактериальных ЛПС, полифлагеллин, полисахарид бордетелл, а также их конъюгаты с гаптенами.

Обладают митогенными свойствами в отношении В-клеток.

ТН-2

Антигены, ответ на которые у этих мышей отсутствует

Полисахаридные анти- гены (в том числе бактериальные),

конъюгаты гаптенов с фиколлом, леваном, некоторые разновидности ЛПС, некоторые синтетические антигены (например,

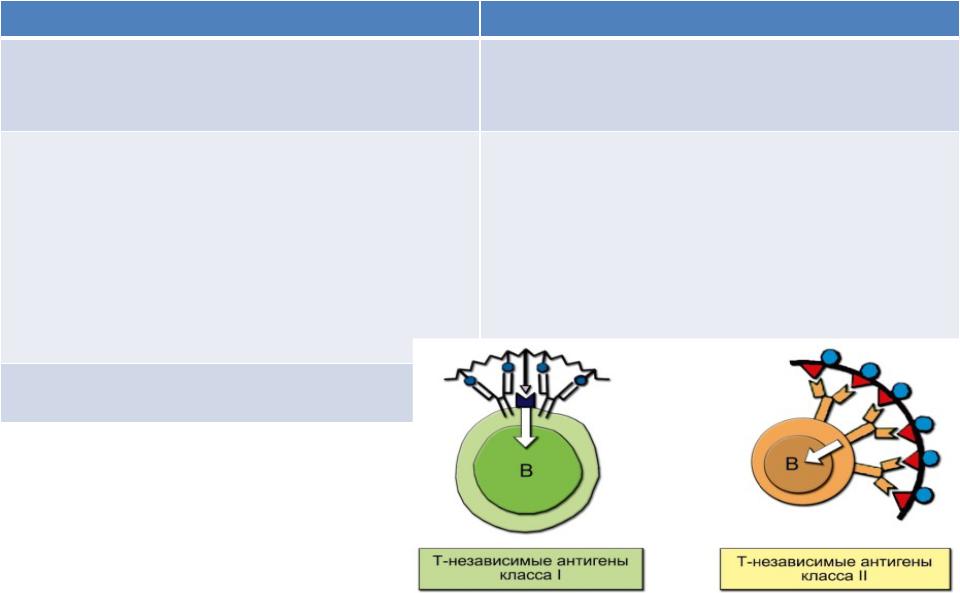

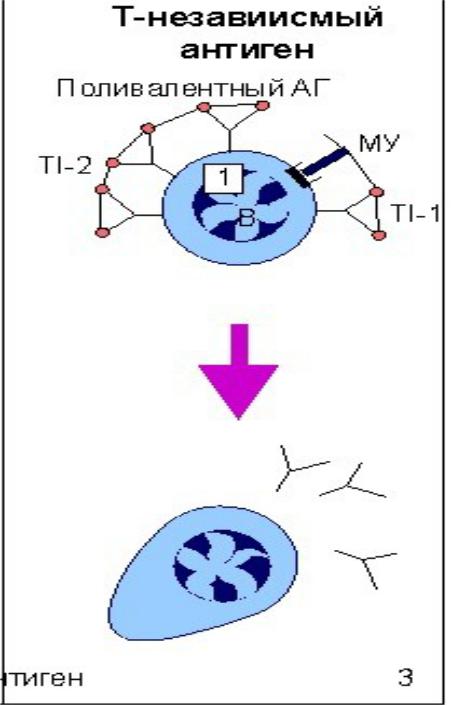

В-клеточный ответ может развиваться без помощи со стороны Т-клеток в тех случаях, когда он формируется на тимуснезависимые антигены (ТI).

Известно два класса таких антигенов. К первому классу (ТI-1) относятся антигены, в чью структуру включен так называемый митогенный участок (МУ), который формирует второй сигнал для В- клеток и тем самым заменяет помощь со стороны Т-клеток. Второй класс тимуснезависимых антигенов (ТI-2) представлен соединениями, в структуре которых имеются повторяющиеся гомологичные эпитопы. Многоточечное соединение этих эпитопов с поверхностными иммуноглобулинами оказывается достаточным для включения В-клетки в процесс пролиферации и дифференцировки до зрелого антителопродуцента.

Толерогенность

Специфичность

антигенов

• В иммунологии под специфичностью понимают избирательность взаимодействия индукторов и продуктов иммунных процессов, в частности, антигенов и антител.

• Сродство антигенраспознающих рецепторов и антител к антигенам и способность взаимодействовать с ними связана с четко ограниченным участком — активным центром или антигенсвязывающим участком.

•Практически в любой молекуле антигена есть

несколько детерминант, или эпитопов — участков, ответственных за взаимодействие с активными центрами антигенраспознающих молекул (иммуноглобулины/антитела и TCR двух типов — αβ и γδ. );

•Для антигенов с повторяющейся структурой (например, полисахаридов) характерны повторяющиеся однотипные эпитопы;

•Белкам свойственны разнообразные по своей структуре эпитопы, к каждому из которых могут вырабатываться специфические антитела;

•В молекуле устанавливается иерархия эпитопов, когда один из них является доминирующим, что проявляется в преимущественном образовании антител против этого эпитопа (явление иммунодоминантности).

•Связь специфичности антигенов с

относительно небольшими фрагментами их молекул объясняется самой природой этой специфичности. Она служит отражением

пространственного соответствия (комплементарности) эпитопа и активного центра рецептора.

•Распознавание эпитопа рецептором

— пусковой момент иммунного ответа.

•Чем больше это пространственное соответствие, тем выше сродство

эпитопа к активному центру

ЭПИТОП

Эпитоп представляет собой выпуклость на

поверхности

макромолекулярной

глобулы,

соответствующая по величине и конфигурации полости

активного центра антитела.

Для того, чтобы эпитоп мог проникнуть в полость, размер эпитопа должен

быть несколько меньше размеров полости

активного центра.

Если протяженность активного центра

составляет 6 нм, то длина эпитопа — до 4 нм, а его объем — 2–3 нм3.