- •Глава 1. Тождество как эпистемологический принцип переводческой теории и практики

- •Глава 2. Диалектика двух форм тождества через

- •Глава 3. Когнитивный диссонанс в переводческом

- •Глава 1. Тождество как эпистемологический принцип переводческой теории и практики

- •1.1.3. Герменевтические приоритеты в концепции феноменологического тождества

- •1.2.7. Эквивалентность как summa summarum перевода: эмпирические подходы

- •Глава 2. Диалектика двух форм тождества через призму лингвистики и лингвокультурологии

- •2.1. Языковой контекст переводческой эпистемы 2.1.1. Переводческий текст vs лингвистический текст

- •Глава 3. Когнитивный диссонанс в переводческом дискурсе как показатель поисков тождества

- •Глава 4. Когнитивный диссонанс как путеводная нить в

- •4.1. Особенности переводческой эпистемы в период профессионального становления

- •English Русский

- •1900 Муниципальные сети и железные дороги

- •1910 Взаимосвязанные управляемые монополии

ИЗ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ

ВоскоБойник, Григорий Дмитриевич

1. Лингвофилософские основания общей когнитивной

теории перевода

1.1. Российская государственная Библиотека

diss.rsl.ги 2005

ВоскоБойник, Григорий Дмитриевич

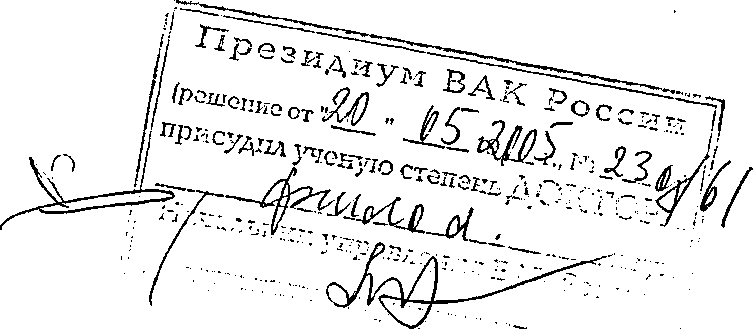

Лингвофилософские основания общей когнитивной теории перевода [Электронный ресурс]: Дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.20 .-М.: РГБ, 2005 (Из фондов Российской Государственной Библиотеки)

Сравнительно—историческое, типологическое и сопоставительное языкознание

Полный текст:

http://diss.rsl.ru/diss/05/0535/050535039.pdf

Текст воспроизводится по экземпляру, находящемуся в фонде РГБ:

ВоскоБойник, Григорий Дмитриевич

Лингвофилософские основания общей когнитивной теории перевода

Иркутск 2004

Российская государственная Библиотека, 2005 год (электронный текст).

Иркутский государственный лингвистический университет

На правах рукописи

ВОСКОБОЙНИК ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

ЛИНГВОФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ ОБЩЕЙ КОГНИТИВНОЙ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА

Специальность 10.02.20 — сравнительно-историческое, типологическое

и сопоставительное языкознание

Иркутск-2004

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 6

Глава 1. Тождество как эпистемологический принцип переводческой теории и практики

1.1. Две разновидности тождества как категории познания 25

Позитивистская традиция: Аристотель — Г.В. Лейбниц — Б.Рассел 25

Истоки феноменологических учений о тождестве 36

Герменевтические приоритеты в концепции феноменологического тождества 42

Уточнение герменевтических механизмов феноменологического тождества 46

Феноменологические акценты когнитивных подходов к тождеству 52

Дает ли дуализм тождества третью альтернативу переводческой эпистемы 58

Картезианская сущность тождества в теории универсальной грамматики, или лингвистическая реконструкция Третьего Мира Платона 63

1.2. Отношение тождества как основа понятий «эквивалентность» и «адекватность». 70

Общетеоретический контекст понятия «эквивалентность» 70

Эквивалентность в контексте интенциональных полярностей переводческих максим 72

Признаки антиномии тождества и различий в определениях эквивалентности 77

Недооценка формальных критериев дуалистическими подходами к эквивалентности 79

з

Динамика предпонимания и выбор переводческих эквивалентов 83

Определение эквивалентности в системе языка: pro et contra... 89

Эквивалентность как summa summarum перевода: эмпирические подходы 92

1.2.8. Двойственная природа тождества на пути дедуктивных ин терпретаций эквивалентности 97

1.2.9. «Адекватность» как альтернатива «эквивалентности» в усло виях феноменологического тождества 106

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 113

Глава 2. Диалектика двух форм тождества через

ПРИЗМУ ЛИНГВИСТИКИ И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ

2.1. Языковой контекст переводческой эпистемы 114

Переводческий текст vs лингвистический текст 114

О содержании понятия «переводческий дискурс» 118

Двойственный характер аргументации в переводческом дискурсе 119

О соотношении «переводческий тезаурус - переводческий дискурс» 122

Персональность vs институциональность: еще раз о двойственной природе ПД 125

Концептуальная асимметрия текста ИЯ и ПД 127

О сущности линейных отклонений в ПД 128

2.1.3. Показатели двойственной интенциональности ПД 132

2.2. Переводческий дискурс с точки зрения взаимодействия языка и культуры: поиск инструментов описания 144

Определение двух основных интенций в ПД 144

Модификация семиотического подхода для анализа ПД 152

4

2.2.2.1. Поиск инструментов анализа ПД: «главный грех»

семиотического подхода 152

2.2.3. Когнитивный поворот системно-семиотических представле ний о переводе 163

2.2.4. Построение когнитивно ориентированной системы межъязы кового перевода 170

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 176

Глава 3. Когнитивный диссонанс в переводческом

ДИСКУРСЕ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ПОИСКОВ ТОЖДЕСТВА

Уточнение содержания понятия «когнитивный диссонанс».... 178

КД профессионального переводчика, или маневрирование между форенизацией и доместикацией: исследование ПД Г.Мирама и У.Уивера 182

КД в дискурсе экспертов: «кулинарное расследование следственно-розыскной бригады» 192

КД в дискурсе специалиста по межкультурной коммуникации: эксперимент Ч.Кэмпбелла 195

КД как результат дефицитного контекста интерпретации:

crux interpretum в дискурсе Е.Е.Обермиллера 203

3.6. Когнитивный диссонанс комментатора перевода: риториче ский вопрос Н.М.Демуровой 211

ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 224

ГЛАВА 4. КОГНИТИВНЫЙ ДИССОНАНС КАК ПУТЕВОДНАЯ НИТЬ В ДИАЛЕКТИКЕ ФОРМ ТОЖДЕСТВА: ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА 4.1. Особенности переводческой эпистемы в период профессиональ ного становления 225

5

Позитивистская доминанта: перевод инструктивного высказывания 233

Феноменологическая доминанта: перевод метафоры 235

Первый уровень диалектики тождества и КД: взаимное отрицание 239

Второй уровень диалектики тождества и КД: единство в тексте 246

4.6. Третий уровень КД: трехмерное пространство перевода 253

ВЫВОДЫ ПО ЧЕТВЁРТОЙ ГЛАВЕ 260

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 261

БИБЛИОГРАФИЯ 266

СПИСОК ЦИТИРУЕМЬІХ ИСТОЧНИКОВ ПРИМЕРОВ 295

6

ВВЕДЕНИЕ

Почти 30 лет назад, оценивая итоги всесоюзной научной конференции «Теория перевода и научные основы подготовки переводчиков», В.Н.Комиссаров в примечательной форме определил суть решения проблемы переводимости / непереводимости: «... любой оригинал одновременно может считаться непереводимым в смысле отсутствия абсолютного тождества с переводом и должен быть признан переводимым в смысле создания полноценной функциональной замены его на другом языке и передачи любой части содержания оригинала, которую переводчик считает важной для данного акта межъязыкового общения, и возможности компенсации без потерь» [Комиссаров 1976: 5; выделено нами - Г.В.].

Эта четкая формулировка апории переводимого и непереводимого привлекает использованием термина «тождество» и указанием на ведущую роль переводчика в определении того, насколько приближается к тождеству реальный перевод. Развиваемая в настоящей диссертации теория во многом представляет собой развитие указанного соотношения факторов, обусловливающих основные особенности переводческого процесса, равно как характер переводческой эпистемы.

Апория переводимого и непереводимого обсуждается в переводоведении на протяжении многих лет. Ее классическое разрешение на путях лингвистического анализа оказалось столь сложной задачей, что в последнее время появились работы, в которых предлагается переместить проблему из области лингвистики и лингвокультурологии в область общественной практики, где она разрешается социально-договорным путем. То, о чем раньше говорили в основном авторы прикладных исследований, а именно о возможностях преодоления непереводимости в ходе социального взаимодействия между участниками переводческой деятельности, нынче предлагается как возможный способ решения

7

проблемы в академическом контексте. Согласно сторонникам такого подхода [Toury 1980; 1994; Holmes 1988; Шевчук 1985; Чужакин, Палажченко 1999; Латышев, Семенов 2003], следует относиться к зависимости переводческой деятельности от общественной потребности как к научному факту. То, что востребовано обществом, передается с прагматически приемлемыми результатами, то, что появляется в локальных социально-культурных нишах, не так существенно для взаимодействия языков и культур.

Безусловно, нельзя не считаться с социально-практическим — в конечном счете, экономически ориентированным - подходом к переводу: на его стороне повседневная реальность профессии. Это касается не только перевода. Приходится признать, что акценты «экономике» как всеобщего ориентира науки ощутимы сейчас более, чем когда-либо в истории человечества. Идеология и методология частных инженерных решений самых различных проблем усилиями -вольных или невольных - последователей К.Поппера пытаются преодолеть собственный частно-прикладной характер и закрепиться в фундаментальной науке.

Возможно, в этом стремлении реализуется диалектика исторической необходимости, которую сам К.Поппер яростно отрицал. Но даже принимая во внимание попперовское утверждение о том, что «над нами не довлеет никакая необходимость [Поппер 1992], вряд ли разумно оспаривать существование вечных проблем науки. Можно сколько угодно маневрировать в лабиринтах утилитаризма и прагматики, приспосабливая видение проблемы к лозунгу «не бойтесь перемен». Можно даже объявить смены точек зрения главным двигателем научного прогресса, как это делают Т.Кун и его последователи. Нельзя только допускать, что смена точки зрения автоматически влечет за собой опровержение прежней позиции. Ибо сам по себе взгляд под иным углом зрения — обычный прагматический прием, в лучшем случае отдельная процедура, согласованная с принципом дополнительности Н.Бора, но никак не метод известной

8

диалектики отрицания, которой обязана следовать логика любого опровержения.

Свойственные гуманитарным наукам периодические возвращения к исходным понятиям, и особенно к определяющим основные объекты исследования, свидетельствуют о том, что исторически в них не так много опровергнуто с достаточной убедительностью. История философии, психологии, лингвистики дает бесчисленные примеры того, как после оживленных дискуссий о содержании понятий «человек», «дух», «язык» наступало лабораторное затишье, а затем - снова споры, обычно вызванные обнаружением новой детали, нарушающей прежнее временное соглашение о понятиях. Т.Кун, соотносящий такое возвращение со сменой научной парадигмы, прав лишь отчасти. Гораздо больше споров об основных понятиях возникает во время относительного господства парадигмы. Причина понятна: исследования, выполненные в заданном ею направлении, накапливают на периферии факты, которые заставляют поднимать вопрос о границах парадигмы. А такие вопросы неизбежно затрагивают содержание основных исследовательских понятий.

Вероятно, последователи популярной нынче концепции Ч.Пирса объяснят, что возвращение науки к исходным понятиям происходит в результате действия генерирующей силы самих знаков, т.е. понятий. Действительно, появление фактов, не согласующихся с идеологией парадигмы, требует объяснения, и последнее вполне можно представить как потребность знака в интерпретации. Но всеобщий семиозис как теория оказывается недостаточно чувствительным к человеческому фактору. Говоря о гуманитарных науках, целесообразно учитывать, что здесь факты — скорее показатель глубины точки зрения исследователя, чем результат логически обоснованной процедуры. Интерпретация не терпит шаблона. И даже более того: интерпретация как научный метод познания для того и необходима, чтобы извлечь из действительности ее феноменологическое начало. Со структурой и порядком должна справляться логика.

9

Возвращение к проблеме переводимости / непереводимости - в ее «классической», лингвистической формулировке — не является центральной темой настоящего исследования. Более того, ни один из его разделов не содержит рассуждений на эту тему. Но центральный, непреходящий характер проблемы обусловил специфику всех основных понятий переводческой теории и практики. Чтобы понять природу переводческого знания и стратегии решения основных переводческих проблем, необходимо начать с признания, что профессиональное сознание переводчика действует в пространстве, первоначально размеченном шкалой переводимости / непереводимости. И если эти ориентиры не так ощутимы в научно-техническом переводе, где институциональные каноны и соглашения, равно как модельные прецедентные тексты, снимают с переводчика необходимость (и риск) быть первопроходцем, то художественно-литературное, и особенно поэтические, произведения востребует его творческую индивидуальность в полной мере. Здесь апория переводимого и непереводимого абсолютно свободна от конвенций и условностей общественной практики, и переводчик остается один на один с необходимостью, как кратко и точно заметил С.Ф.Гончаренко, решить творческую сверхзадачу - «перевести изначально непереводимое» [Гончаренко 1996: 11].

Апорический контекст проблемы переводимости / непереводимости в полной мере сказывается на содержании понятий «перевод», «эквивалентность», «адекватность». Внутреннее смысловое напряжение и некоторая логическая условность распознаются практически в каждом определении перевода. Например, естественная логическая условность скрыта в следующем известном определении: «Перевод — вид языкового посредничества, при котором содержание иноязычного текста передается на другой язык путем создания на этом языке коммуникативно равноценного текста» [Комиссаров 2004: 411]. Из определения явно не следует равенство «содержание текста ИЯ = содержанию текста ПЯ», которого требует логический принцип единства терминов. Реальность

10

переводческого процесса выражается в определении отношением «содержание текста ИЯ => коммуникативно равноценный текст ПЯ», где => («замена») полагает практически бесконечное количество вариантов, в равной степени зависящих от содержания текста ИЯ и от коммуникативного контекста

ПЯ. Здесь - источник апоричности, ибо абсолютного соотношения «50 на 50», как показывает переводческая практика, не получается: результат неизменно определяется как либо форенизация, т.е. «склонность» к содержанию текста ИЯ, либо доместикация, т.е. предпочтение коммуникативному контексту ПЯ.

Очевидно, что разрешая апорию переводимое / непереводимое, тут же вступают в рамки апории форенизация / доместикация. Теоретические истоки последней обнаруживаются еще задолго до попыток дать определение перевб-да. Достаточно упоминаний об известных, впервые приведенных А.В.Федоровым [Федоров 2002], а теперь цитируемых из работы в работу высказываний В.Гете и В.Гумбольдта о почти исключающих друг друга двух принципах перевода: 1) приближение к языку оригинала, 2) адаптация к языку перевода. Бесспорно, эти высказывания обусловлены необходимостью - особенно в переводе поэзии — выбирать между буквальным и вольным переводами, в чем переводчики отдавали себе отчет веками раньше высказываний великих немцев. Вечность же этой апории доказывается исторически, ибо, вернувшись в современность, нельзя не согласиться с выводом Л.К.Латышева и А.Л.Семенова: «Современная трактовка перевода задает переводчику одновременно два вектора поведения: 1) необходимость по мере возможности воспроизвести в новом языковом облике существенные семантико-структурные особенности ИТ; 2) адаптировать создаваемый текст под иное лингвоэтническое восприятие» [Латышев, Семенов 2003: 24]. На практике форенизация и доместикация если и не исключают друг друга, то по крайней мере сосуществуют в переводе ценой условностей и компромиссов, в которых мастер перевода готов открыто признаться (см. анализ переводческого дискурса Г. Мирама, 3.2).

11

Более того, разрешая противопоставление форенизации и доместикации, обычно тут же попадают в следующую апорию, в которой обычно контрастируют форма и содержание перевода. Такого рода апория явствует из хорошо известного высказывания Я.И.Рецкера о том, что «перевод должен передавать не только то, что выражено подлинником, но и так, как это выражено» [Рецкер 1974: 7]. Аналогичным максимализмом отличается определение цели перевода у В.Г.Гака и Ю.И.Львин, требующих не только точности в изложении содержания оригинала, но также реконструкции «средствами языка перевода всех особенностей стиля и формы сообщения» [Гак, Львин 1970: 9]. Апоричность выдается конструкцией «но также»: ведь это - фактический запрет на превращения формы оригинала, которого нет по условиям коммуникативной равноценности (ср. определение перевода В.Н.Комиссаровым выше). То, что выполнение обеих целей нередко затруднительно и все равно приходится чаще выбирать в пользу содержания, доказывается опять-таки переводческой практикой.

Наконец, апоричность проявляется в высказываниях о переводе, авторы которых преследуют совершенно разные цели. Так, в известной книге Норы Галь бросаются в глаза интенциональные антитезы многих заглавий: «Слово живое и мертвое» (название книги), «Жечь или сушить?», «Буква или дух?, «Мертвый хватает живого», «Как кошка с собакой». Характерен глагол, которым автор описывает суть решений сложных переводческих проблем - «выкрутиться»; явное указание на апорию, ибо имеется в виду выход из трудной ситуации ценой отказа от идеального решения.

Апория может обнаруживаться в характеристиках текста ИЯ. Эта интересная метаморфоза наблюдается, например, в следующей оценке переводчиками языка Марка Туллия Цицерона: «Стиль Цицерона - естественный и свободный при строгом подчинении логике и ритму речи, афористически сжатый при щедром обилии слов, прозрачный и ясный при сложности риторических фигур, трудно воспроизвести...» [Цицерон 1975: 420]. Сложность передачи со-

12

держания текстов ИЯ при одновременных высоких требованиях к идиоматич-ности и стилистической полноценности ПЯ перенесена здесь на свойства ИЯ, представленные ярко выраженными антитезами. Наконец, апорично даже полушутливое замечание М.Л.Гаспарова на обложке последнего сборника его экспериментальных переводов: «Я не хотел бы, чтобы эти упражнения воспринимались как литературное хулиганство» [Гаспаров 2003], ибо оно выдает осознание существенных различий между содержанием оригинала, с одной, и способом его представления в переводе, с другой стороны.

Понятия «эквивалентность» и «адекватность» еще плотнее и сложнее, хотя вместо апорий исследователь сталкивается здесь с неизбежным присутствием различий при общем стремлении к тождеству. Уже во внутренней форме эти понятия содержат диалектическое противоречие, вынуждающее исследователя вновь и вновь обращаться к их сущности. Если «эквивалентный» означает «равный по силе» (именно такое значение подсказывает латинский этимон), то, казалось бы, должна присутствовать градуируемость, должны наличествовать количественные показатели этой главной качественной характеристики перевода. Однако попытки построить соответствующую матрицу либо ограничены по охватываемому материалу, либо используют критерии за пределами градуи-руемости и количественных измерений. А понятие «адекватный» (перевод) в его интерпретации как «хороший» неизбежно замкнуто в кругу аксиологических категорий; следовательно, его постоянные ре-интерпретации необходимы по определению.

Между тем, в теории познания и «эквивалентность», и «адекватность» подпадают под категорию тождества. На интенциональном горизонте человеческого сознания в ходе решения уравнения всегда тождество, и если в результате левая и правая стороны неравносильны, это не всегда свидетельство простой человеческой ошибки. Интеллект одинаково искусен в формулировках противоречий и в их разрешениях, но здесь не всегда присутствует симметрия.

13

Исходные условия уравнения могут задаваться не только за пределами другого сознания современника, но и за пределами семиосферы эпохи. Поэтому решения могут появиться много позже, а то и вечно пребывать в ранге частичных или относительных. В этом отношении переводы «Алисы в стране чудес» следует поставить рядом с решениями парадокса Зенона, не опасаясь грубых искажений ни сути перевода, ни сути математики.

Совокупность наблюдений над высказываниями о различных аспектах перевода и над особенностями его ключевых теоретических понятий приводит к заключению, что апорическое напряжение, некоторая двусмысленность основных определений - главный существенный признак многих концепций и теорий. Это заключение, в свою очередь, дает возможность выдвинуть гипотезу, что именно в двойственности, апоричности определений, комментариев и оценок проявляются лингвофилософские основы, способные объяснить когнитивную базу переводческой деятельности. Поскольку гносеологической областью, на которую непосредственно проецируется такого рода апоричность, является область тождества и различий, правомерно начинать поиск оснований с подробного анализа соответствующей проблемы и попытаться синтезировать в ее контексте частные вопросы теории перевода.

Актуальность настоящего исследования в том, что оно отвечает на назревшую в переводоведении потребность определить общенаучные закономерности, согласно которым развивается переводческая эпистема. Нельзя не согласиться с Г.Таури в том, что на фоне активных исследований перевода как общественно значимой деятельности и одного из основных средств межкультурной коммуникации оказались в тени личностные особенности переводческого процесса, связанные с организацией профессионального сознания и с принятием переводческих решений [Тошу 1994: 8-11]. Определенный прогресс в этой области достигнут в результате исследований переводческого процесса по методу «думай вслух» [Dechert, Sandrock 1986; Krings 1986; Tommola 1986; Lersher

14

1991; Подольская 1998]. Однако результаты протоколирования процесса пока проходят этапы статистической обработки, идет поиск количественных и качественных закономерностей. Цельной идеологии в форме действенных лингво-философских принципов, насколько нам известно, еще не предложено.

Объектом исследования является процесс языкового посредничества, иногда не укладывающийся в каноны стандартных представлений о переводе, но бесспорно обусловленный когнитивными опорами перевода. Наблюдение над процессом осуществляется по данным переводческого дискурса. При этом а priori принимается, что структура дискурса и его основные компоненты дают достаточную базу для суждений и заключений о когнитивных закономерностях переводческого процесса, а также о динамике переводческой эпистемы в ходе перевода отдельных текстов и в целом по мере роста профессиональных знаний.

Предметом исследования выступает совокупность текстов ИЯ и ПЯ и текстов переводческих комментариев, образующих с первыми дискурсивное единство. Также исследуются задания и комментарии авторов учебников и учебных пособий по переводу, в которых обнаруживаются устойчивые признаки переводческого дискурса.

Об основной цели исследования можно было бы говорить, сформулировав привлекательную гипотезу и привязав последнюю к первой. Однако это было бы не совсем честным приемом, потому что этапы гипотетических построений уже пройдены на этапе апробации и в предыдущих публикациях по теме диссертации. Поэтому цель уместнее определить как построение убедительного доказательства того, что лингвофилософские основания общей когнитивной теории перевода сводимы к понятиям тождества и когнитивного диссонанса и к их диалектическому взаимодействию. Такое определение цели полнее соответствует и названию диссертации, и содержанию ее основных исследовательских разделов.

15

В соответствии с целью исследования решались следующие задачи:

определить основные особенности философской категории тождества, связанные с природой переводческой эпистемы;

установить, каким образом соотносятся с основными признаками тождества ключевые понятия теории перевода «эквивалентность» и «адекватность»;

представить модель, описывающую переводческий процесс и переводческие стратегии с учетом когнитивно ориентированных значений «эквивалентности» и «адекватности»;

дать описание понятия «переводческий дискурс», определить его роль как среды, в которой обнаруживаются варианты предложенной модели переводческого процесса;

раскрыть содержание понятия «когнитивный диссонанс (переводчика)» и обосновать условия использования одноименного термина для описания различий между текстами ИЯ и ПЯ, отраженных в сознании переводчика;

интегрировать показатели тождества и когнитивного диссонанса в когнитивной модели описания переводческого процесса;

продемонстрировать применение модели в ходе анализа дискурсов профессиональных переводчиков, критиков перевода, специалистов по межкультурной коммуникации и студентов, обучающихся по специальности «Перевод и переводоведение».

Таким образом, доказательство выдвинутой выше доктрины в его главных чертах следует известному принципу эксперимента, выдвинутому Л.В.Щербой: «Построив из фактов... некую отвлеченную систему, необходимо проверять ее на новых фактах, т.е. смотреть, отвечают ли выводимые из нее факты действительности» [Звегинцев 1960: 308].

16

. Методологической основой работы послужили философские концепции тождества, представленные наиболее известными и авторитетными авторами, от Аристотеля до Б.Рассела, от Плотина до Г.-Г.Гадамера, критически переосмысленная семиотическая концепция Ч.Пирса, а также труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные фундаментальным вопросам переводоведе-ния.

Ведущий метод исследования — интерпретационный, с выраженным присутствием принципов диалектики. В качестве частных методов использовались моделирование (с частично формализованным представлением исследуемых объектов), описательно-сопоставительные методы качественного и количественного анализа данных, адаптированные к условиям исследования.

Материал исследования составили около 800 текстов, репрезентирующих переводческий дискурс профессиональных переводчиков, критиков и комментаторов перевода, специалистов по межкультурной коммуникации. Кроме того, проанализировано более 4400 текстов, которые представляют переводческий дискурс студентов 1-5 курсов университета, обучающихся по специальности «Перевод и перево доведение». Эти тексты - результат протоколирования рассуждений переводчиков, работавших по заданию «думай вслух».

Теоретическую значимость нашего исследовательского проекта целесообразно изложить в следующих пяти пунктах:

Установление основных лингвофилософских категорий, определяющих сущность переводческой деятельности, позволяет предложить альтернативное научное понимание сущности переводческого процесса и принципов формирования и развития индивидуального переводческого знания.

Определение закономерностей динамики переводческой эпистемы дает

возможность разработки общей когнитивной теории перевода.

17

Общая когнитивная теория перевода относится к фундаментальным разработкам и вместе с теориями перевода как общественно значимой деятельности образует универсальную научную антиномию.

Переосмысление ключевых традиционных понятий теории перевода

«эквивалентность» и «адекватность» позволяет объединить новые результаты с прежними достижениями науки о переводе и на основе преемственности определить дальнейшие исследовательские перспективы.

- Разработка понятия «переводческий дискурс» является вкладом не только в переводоведение, но также в теорию дискурса.

Новизна результатов исследования в первую очередь подтверждается оригинальной разработкой проблемы тождества и различий в переводе. Общефилософский принцип тождества неоднократно полагался в основу прежних теорий перевода [Нойберт 1978; Латышев, Семенов 2003; Sager 1994]. Однако его роль в теориях ограничивалась фазой научного синтеза, где он выполнял весьма абстрактную функцию интеграла бесконечных частных переводческих решений. В настоящей работе характер тождества устанавливается в зависимости от когнитивных особенностей деятельности переводчика. Выясняется, что в зависимости от типа переводимого текста на интенсиональном горизонте переводчика находится одна из двух разновидностей тождества - либо позитивистская, либо феноменологическая. Они могут вступать в диалектическое взаимодействие, но при этом, как показывает соответствующий переводческий дискурс, сохраняют дистинктивные признаки.

Результатом, не имеющим аналога в современном переводоведении, является обоснование когнитивного диссонанса переводчика как следствия осознания им различий между текстами ИЯ и ПЯ, которые не удается преодолеть в процессе движения к тождеству. Таким образом, тождество и различия поставлены в предлагаемой теории на последовательную когнитивную основу.

18

Еще один новый результат - разработка понятия переводческого дискурса. Определение его основных статутных признаков дает перспективу исследований его разновидностей, а впоследствии типологии. В результате появится возможность более точного и полного анализа переводческого процесса и отдельных переводческих стратегий.

Практическая ценность результатов исследования видится прежде всего в том, что они составляют основу полного курса лекций по когнитивным аспектам перевода (экспериментальный вариант курса уже читался автором в 2003-2004 учебном году студентам старших курсов Иркутского государственного лингвистического университета, обучающимся по специальности «Перевод и переводоведение»). Основные положения теории, как показывают отдельные экспериментальные занятия, могут перерабатываться в методические принципы и приемы обучения переводчиков. В частности, приучение студентов к самоанализу, приводящему сознание к когнитивному диссонансу, является действенным стимулом к совершенствованию профессиональных знаний, а также повышает качество критики переводов. Наконец, для переводчиков любого профессионального уровня знание о неизбывном противостоянии тождества и когнитивного диссонанса будет ценным напоминанием о том, что при всех условностях и соглашениях о нормах переводческой деятельности со стороны общества существует высший ориентир и критический глаз - самоанализ и стремление к преодолению расхождений между высказываниями на ИЯ и ПЯ, даже когда эти расхождения принимаются по канонам общественных требований. Без этого стремления ученик не станет профессионалом, а профессионал — мастером.

На защиту выносятся следующие положения и утверждения:

- Переводческая эпистема, т.е. система специальных знаний, управляющих процессом перевода, формируется в контексте общегносеологических принципов тождества и различий.

19

Существуют две разновидности тождества, обусловливающие характер переводческой эпистемы — позитивистская и феноменологическая. Позитивистское тождество основывается на восприятии его сторон как объективно данных в языке и действительности. В первую очередь именно такие объекты восприятия определяются понятием «(переводческое) соответствие». Феноменологическое тождество основывается на синтезе его сторон во внутреннем времени ego (переводчика). Понятие, соотносимое с такого рода синтезом - «переживание».

Позитивистское тождество управляет межъязыковым посредничеством в Мире Действительности / Действия, т.е. в коммуникативном пространстве, в котором участники используют язык для осуществления реальных практических действий. Доминирующая интенция переводчика, эпистема которого формируется по условиям позитивистского тождества — «соответствовать действию».

Феноменологическое тождество направляет межъязыковое посредничество в Мире Ценности, т.е. в коммуникативном пространстве, в котором участники используют язык для выражения и восприятия переживаний. Соответственно, доминирующая интенция феноменологического тождества — «соответствовать переживанию».

«Эквивалентность» как уникальное понятие цели переводческого процесса соотносима с позитивистским тождеством. «Адекватность» как понятие ценности / оценки переводческого процесса соотносима с феноменологическим тождеством. В переводческом процессе две разновидности тождества диалектически взаимодействуют; следовательно, правомерно утверждение о комплементарном характере понятий «эквивалентность» и «адекватность» в теории перевода.

Движение к тождеству практически никогда не достигает абсолютного результата. Остающиеся различия между содержанием коммуникации

20

на ИЯ и ПЯ отражены в переводческой эпистеме как когнитивный диссонанс. Последний - причина регулярной переоценки прежних результатов перевода, равно как повторных переводов отдельных произведений.

Эпистемическое соотношение тождества и когнитивного диссонанса обнаруживается в переводческом дискурсе — вербальном представлении переводческой эпистемы по результатам работы над конкретными произведениями коммуникации. Переводческий дискурс формируется в условиях оппозиции «позитивистское vs феноменологическое тождество», в рамках которой действуют следующие статутные оппозиционные признаки: 1) персональность vs институциональность дискурса; 2) объективные vs субъективные принципы аргументации; 3) центральный концепт текста ИЯ vs центральный концепт переводческого дискурса; 4) объем переводческого тезауруса vs объем переводческого дискурса; 5) симметричные переводческие решения vs линейные отклонения от последовательности текста ИЯ.

Основная смысловая единица переводческого дискурса - линейное отклонение, или рассуждение переводчика о контексте явления языка или культуры, завершающееся принятием переводческого решения. По когнитивным условиям линейное отклонение целесообразно признать единицей перевода.

Когнитивная модель переводческого процесса основывается на следующих категориях: «действительность-1 (ИЯ)», «действительность-2 (ПЯ)», «ИЯ», «ПЯ», «сознание переводчика». Категория смысла, обоснованная в интерпретативной теории перевода, не является универсальной. Как показывает анализ переводческого дискурса, в сознании переводчика взаимно проецируются объекты действительности-1 и

21

действительности-2, в результате чего принимается переводческое решение. - Дидактическая эволюция переводческой эпистемы на до-профессиональных уровнях проходит три стадии, характеризующиеся специфическими отношениями тождества и когнитивного диссонанса. Первый уровень - взаимное отрицание, или либо принятие тождества без признания когнитивного диссонанса, либо признание в неспособности самостоятельно продвигаться к тождеству. Второй уровень — единство в тексте, или способность двигаться к тождеству и осознавать когнитивные диссонансы в контексте текстов ИЯ и ПЯ. Третий уровень, знаменующий выход на профессиональную эпистему — трехмерное пространство перевода, или способность продвигаться к тождеству и осознавать когнитивные диссонансы в контексте дискурса, т.е. единства языка и действительности ИЯ и ПЯ. Апробация работы проводилась на заседании филологического совета Иркутского государственного лингвистического университета, научно-методических семинарах кафедры перевода, переводоведения и межкультурной коммуникации ИГЛУ, объединенном заседании кафедр теоретической лингвистики, немецкой филологии и французской филологии ИГЛУ, на международных конференциях «Языковая политика и языковое планирование» (Иркутск — Улан-Удэ, 2001), «Русский язык в кругу мировых языков и языковая политика» (Иркутск, 2002), «Язык. Культура. Межкультурная коммуникация» (Хабаровск, 2003), на региональных межвузовских научных конференциях (Иркутск, 2000; Красноярск, 2002; Иркутск, 2003). Основные результаты диссертации обсуждены на заседании кафедры истории, теории и критики перевода Московского государственного лингвистического университета и опубликованы в «Вестнике МГЛУ» № 499 (Москва, 2004).

22

Структура диссертации определяется спецификой поставленных задач, характером объекта и предмета изучения. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографического списка и приложения.

Глава 1, включающая два раздела, посвящена проблеме тождества как гносеологической категории, под знаком которой осуществляется переводческая деятельность. В первом разделе устанавливаются две разновидности тождества - позитивистская и феноменологическая, определяющие общий характер эпистемы. Во втором разделе доказывается, что понятие «эквивалентность» в переводческой эпистеме соотносится с позитивистской, в то время как «адекватность» — с феноменологической разновидностью тождества. Таким образом, выводится когнитивная связь категории тождества с ключевыми понятиями теории перевода.

В первом разделе Главы 2 определяется сущность переводческого дискурса. Подчеркнута связь языковых и культурных компонентов дискурса, но при этом отмечено, что суждения переводчика в дискурсе обычно разнесены по областям, т.е. ориентированы либо на язык, либо на культуру. Обосновывается понятие линейного отклонения как отвлеченного от времени текста ИЯ высказывания, аргументирующего принятие переводческого решения. Логика анализа переводческого дискурса подводит к заключению, что линейное отклонение можно считать - с когнитивной точки зрения — единицей перевода.

Второй раздел Главы 2 — центральный в диссертации. В нем на основе предварительного анализа переводческого дискурса выводится модель когнитивного представления процесса перевода. С этой целью критически переработана общесемиотическая модель перевода, построенная И.Э.Клюкановым на основе идей Ч.Пирса. В частности, доказывается, что когнитивное представление переводческого процесса вполне возможно без опоры на категорию гипотетического смысла, объединяющего тексты ИЯ и ПЯ.

23

Глава 3 начинается с введения понятия «когнитивный диссонанс», призванного означать различия, с которыми сталкивается переводчик на пути к тождеству. Это — завершающее уточнение модели, свидетельствующее о ее готовности к экспериментальной проверке.

Такая проверка проводится на пяти примерах, являющих весьма непохожие типы переводческого дискурса. Цель - показать, что рабочий диапазон модели достаточен для стратегических выводов и, таким образом, имеются основания для утверждений о правильном выборе лингвофилософских категорий тождества и | когнитивного диссонанса для разработки общей когнитивной теории перевода.

Следуя принципу достаточного основания (Г.В.Лейбниц), проверка модели осуществляется также на уровне \до-профессиональной переводческой компетенции. Выполнению этой задачи посвящена Глава 4. В ходе анализа переводческих дискурсов студентов, обучающихся профессии переводчика, доказывается, что категории тождества и когнитивного'диссонанса также определяют переводческую эпистему до-профессионального уровня и диалектически взаимодействуют в ходе развития профессиональной компетенции.

Ясно, что поставленные задачи и выделенные приоритеты с необходимостью обусловили максимально широкое понимание перевода как деятельности. Целесообразно снять ограничение, налагаемое на определение перевода строгой убежденностью в том, что последний обязан быть профессиональным и правильным с точки зрения передачи формы и содержания (примером такой профессиональной взыскательности служит позиция Л.К.Латышева; см. Латышев 2000). Под переводом понимается любая попытка межъязыкового посредничества - независимо от ее результатов, или того, что именуется в теории речевых актов перлокутивным эффектом. Только такое расширительное толкование понятия позволяет свести в единую эпистему знание мэтра и «наивного» переводчика, пытающегося посредствовать в межъязыковом общении без вся-

24

кого предварительного опыта и знаний. По той же причине материалы исследования составили тексты самых разных жанров. Это преимущественно письменные тексты, в отборе которых автор руководствовался только необходимостью проиллюстрировать основные формы тождества и разновидности когнитивного диссонанса.

25