- •Оглавление

- •Организационная часть Общие положения

- •Содержание курсового проекта

- •Общие требования к оформлению и содержанию основной части курсового проектирования

- •3.4. Оформление иллюстраций.

- •Задание на курсовой проект

- •Основная часть (расчётно - пояснительная записка)

- •Оперативно-тактическая характеристика объекта (отх)

- •Тактический замысел

- •Расчет параметров пожара до момента введения сил и средств первым подразделением

- •Расчет сил и средств для тушения пожара

- •Расчет параметров пожара по установленному расчетом сил и средств повышенному рангу пожара

- •Расчёт оптимальности работы насосно – рукавных систем пожарной техники работающей по подаче огнетушащих веществ

- •Расчёт схем подачи воды к месту пожара перекачкой

- •Доставка воды к месту пожара подвозом

- •Время расходования воды из цистерны находится по формуле:

- •Организация тушения возможного пожара первым ртп

- •Совмещенный график изменения параметров развития и тушения пожара

- •Документы оперативного штаба пожаротушения

- •Рекомендации участникам тушения пожара

- •Рекомендации для руководителя тушения пожара

- •Рекомендации для начальника оперативного штаба пожаротушения

- •Рекомендации для начальника тыла

- •Рекомендации ответственному за охрану труда

- •Графическая часть.

- •План объекта с изображением обстановки возможного пожара на различные промежутки времени

- •Порядок выполнения схем тушения пожара по гост 12.1.114-82

- •Порядок организации защиты и контроля курсового проектирования

- •Литература

- •Вариант задания на курсовой проект Задание № 1

- •Обстановка на пожаре:

- •Задание № 2

- •Задание № 3

- •Задание № 4

- •Задание № 5

- •Задание № 6

- •Задание № 7

- •Задание № 8

- •Задание № 9

- •1. Характеристика объекта:

- •3. Обстановка на пожаре по внешним признакам:

- •Задание №10

- •Задание №11

- •Задание №12

- •Задание № 13

- •Задание № 14

- •Задание №15

- •Задание № 16

- •Задание № 17

- •Задание №18

- •Задание № 19

- •Задание №20

- •Задание № 21

- •Задание №22

- •Задание №23

- •Задание №24

- •Задание №25

- •Задание №26

- •Задание №27

- •Задание №28

- •Задание №29

- •Задание №30

- •Задание № 31

- •Задание № 32

- •Задание № 33

- •Задание № 33

- •Наименование частей, тип и количество прибывающей техники

- •Тактико-технические характеристики водяных стволов

- •Характеристики напорных и всасывающих пожарных рукавов

- •Ориентировочные нормативы численности личного состава для выполнения некоторых работ на пожаре

- •Учет сил и средств

- •Учет участков тушения пожара

- •Учет распоряжений и информации

- •Линейная скорость распространения горения при различных пожарах

- •Приложение 14. Интенсивность подачи воды при тушении пожаров

- •Приложение 15. Интенсивность подачи раствора при тушении пожаров воздушно-механической пеной

- •Организация тушения возможного пожара

- •Приложение 17. Ориентировочный запас огнетушащих средств, учитываемый при расчете сил и средств для тушения пожара

- •Курсовой прокт

- •Курсовой проект

- •Дата защиты:_________________

- •Задание

Задание на курсовой проект

Преподавателем заполняется бланк задания на курсовой проект (Приложение 20).

В задании указываются:

номер группы, фамилия, инициалы обучающегося;

исходные данные:

1. Руководителем курсового проекта указывается:

Номер зачетной книжки, номер задания (определяется по приложению №1). Первые две цифры номера зачетной книжки обозначают номер варианта, третья цифра номер варианта расписания выездов

Кратко перечисляется пожарная нагрузка, которая находится в зоне горения и на путях распространения пожара (например: пиломатериалы, отходы древесины, лакокраска в бочках, клей и т.п.), оперативно-тактическая характеристика объекта

Линейная скорость распространения горения определяется по таблице (Приложение 13).

Место возникновения пожара указывается в задании.

При необходимости, руководитель курсового проекта может выдать другие данные, необходимые для выполнения курсового проекта.

В задании указывается срок сдачи курсового проекта и ставится подпись руководителя.

Основная часть (расчётно - пояснительная записка)

Во введении курсового проекта обосновывается важность противопожарной защиты объекта и задачи пожарной охраны в области тушения возможных пожаров.

Оперативно-тактическая характеристика объекта (отх)

Оперативно – тактическая характеристика и поэтажные планы зданий и сооружений кратко излагаются в (Приложении 1).

В нем отражаются следующие вопросы:

Общие сведения о здании (его размеры в плане, этажность, пределы огнестойкости основных конструктивных элементов, размеры и расположение оконных и дверных проемов).

Пожарная безопасность материалов и веществ, находящихся в зданиях, сооружениях и установках (виды материалов и веществ, находящихся в зданиях и обращающихся в производстве, их пожарная опасность, величина пожарной нагрузки, способы складирования горючих веществ и материалов, особенности поведения веществ и материалов на пожаре).

Характеристика внутреннего и наружного водоснабжения (диаметр внутреннего пожарного водопровода и напор, количество пожарных кранов, расход воды, который можно отобрать на тушение от пожарных кранов, Схемы наружного пожарного водоснабжения определяются по (Приложению 3)

Тактический замысел

Разработать тактический замысел - это воссоздать обстановку возможного пожара на данном объекте. К исходным данным для разработки замысла относятся:

версия о причине возникновения пожара;

определение возможного места возникновения пожара;

определение линейной скорости распространения горения;

определение первоначальной формы развития пожара;

определение формы пожара при дальнейшем его развитии;

возможные пути распространения пожара.

Место возникновения пожара на объекте может определять руководитель проекта.

Расчет параметров пожара до момента введения сил и средств первым подразделением

Прогнозирование возможной оперативно-тактической обстановки на пожаре и расчет параметров развития и тушения пожара осуществляется до выполнения условий локализации по известным формулам и зависимостям. Для прогнозирования и оценки возможной оперативно-тактической обстановки на пожаре необходимо определить: площадь пожара, площадь тушения, требуемый расход огнетушащих веществ, количество стволов, личного состава и пожарной техники для ограничения распространения пожара, обеспеченность огнетушащими веществами, возможности противопожарного водоснабжения.

Расчёт параметров пожара в данном разделе проводится на следующие моменты времени:

на момент сообщения в пожарную охрану;

на момент прибытия первого подразделения;

на момент введения сил и средств первого подразделения;

на момент введения сил и средств подразделений, работающих по повышенному номеру вызова и до момента локализации пожара.

1) Определение параметров пожара на момент сообщения в пожарную охрану.

Процесс развития пожара характеризуется следующими геометрическими и физическими параметрами:

линейная скорость распространения горения, Vл (м/мин.);

путь, пройденный огнем, L, (м);

площадь пожара, Sп, (м2);

периметр пожара, Pп, (м);

фронт пожара, Фп, (м);

скорость роста площади пожара, Vs, (м2/мин.);

скорость роста периметра пожара,Vр,. (м/мин.);

скорость роста фронта пожара, Vф, (м/мин.).

Данные параметры непостоянны и изменяются в пространстве и времени. Изменение пожара от начала его возникновения до полной ликвидации горения называется развитием пожара.

Линейная скорость распространения горения представляет собой физическую величину, характеризуемую поступательным движением фронта пламени в данном направлении в единицу времени (м/с). Она зависит от вида и природы горючих веществ и материалов, от начальной температуры, способности горючего к воспламенению, интенсивности газообмена на пожаре, плотности теплового потока на поверхности веществ и материалов и других факторов.

Линейная скорость распространения горения задается руководителем проекта или определяется по таблице (Приложение 13). При определении размеров возможного пожара линейную скорость распространения горения в первые 10 минут от начала возникновения пожара необходимо принимать половинной от табличного значения (0,5Vл). После 10 минут и до момента введения средств тушения в зону горения первым подразделением, прибывшим на пожар, линейная скорость при расчете берется равной табличной (Vл), а с момента введения первых средств тушения (воды, ВМП, ОПС и т.д.) до момента локализации пожара она вновь принимается половинной от табличного значения (0,5Vл).

1.1) Определение пути, пройденного огнём.

Путь, пройденный огнём, определяется по формуле в зависимости от времени до сообщения о пожаре на ЦППС (д.с ). В практических расчётах время до сообщения о пожаре выбирается руководителем.

Путь, пройденный огнем, от места возникновения пожара является изменяющейся величиной, зависит от линейной скорости распространения горения и периода распространения горения. В зависимости от времени, путь, пройденный огнем, можно определить по одной из формул:

если д.с.10 минут:

L=0,5Vл![]() д.с.

, [м];

д.с.

, [м];

если д.с.>10 минут:

L=0,5Vл 1+Vл 2=0,5Vл 10+Vл 2=5Vл+Vл 2 , [м],

где:

1=10 минут;

2=д.с.-1=д.с.-10, [мин.]

1.2) Определение формы площади пожара.

В зависимости от места возникновения пожара, геометрических размеров помещения или здания, наличия противопожарных преград, пути, пройденного огнём, площадь пожара может приобретать различные формы: круговую, угловую, прямоугольную. Деление форм площади пожара на три вида является условным и применяется для упрощения практических расчётов.

1.3) Определение площади пожара.

Площадь пожара – это площадь проекции поверхности горения твёрдых и жидких веществ и материалов на поверхность земли или пола помещения.

КРУГОВАЯ форма площади пожара встречается при возникновении горения в геометрическом центре помещения или в глубине большого участка с пожарной нагрузкой, если скорость его распространения во всех направлениях при безветренной погоде приблизительно одинакова.

При круговом развитии и времени распространения горения до 10 минут включительно:

при

![]()

10 мин., Sп

=

L2

=

(0,5

10 мин., Sп

=

L2

=

(0,5![]() 1)2,[м2]

1)2,[м2]

при > 10 мин., Sп = L2 = (5 + 2)2, [м2]

УГЛОВАЯ форма характерна для пожара, который возникает на границе большого участка с пожарной нагрузкой и распространяется внутри сектора. Она может иметь место на тех же объектах, что и круговая. Максимальный угол сектора зависит от геометрической конфигурации участка с пожарной нагрузкой и от места возникновения горения. Чаще всего эта форма встречается на участках с углом 90 и 180 градусов.

При угловом распространении горения формулы имеют вид:

УГЛОВАЯ 90o,

при 10 мин., SП= 0,25 L2 = 0,25(0,5 св)2; [м2 ].

при > 10 мин., SП = 0,25(5 + 2)2; [м2 ].

УГЛОВАЯ 180o,

при 10 мин., SП = 0,5(0,5 св)2; [м2 ].

при > 10 мин., SП = 0,5(5 + 2)2; [м2 ].

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ форма площади пожара встречается, когда горение возникает на границе или в глубине длинного участка с пожарной нагрузкой (длинные здания любого назначения и другие участки с пожарной нагрузкой небольшой ширины) и распространяется в одном или нескольких направлениях: по ветру – с большей, против ветра – с меньшей, а при относительно безветренной погоде примерно с одинаковой линейной скоростью. Пожары в зданиях с небольшими помещениями имеют прямоугольную форму.

в) при прямоугольной форме развития пожара:

при 10 мин., SП = na(0,5 св), [м2];

при > 10 мин., SП = na(5 + 2), [м2 ];

где:a – ширина помещения (здания), [м].

n – число сторон распространения горения (чаще всего «n» равно единице или двум).

В процессе развития пожара его форма может изменяться. Так, начальная круговая или угловая форма площади пожара через определенный промежуток времени (по достижении горения ограждающих конструкций) перейдет в прямоугольную:

- из круговой и угловой 1800 перейдет в прямоугольную, при условии:

2L a;

- из угловой 90 гр.: L a.

В итоге, если пожар будет и дальше распространяться, он примет форму данного геометрического участка. При прямоугольной форме помещения (здания) площадь пожара в данном случае будет равна площади этого помещения (здания):

Sп = а b, [м2],

где: b – длина помещения (здания), [м].

При горении нефти и нефтепродуктов в резервуарах форма площади пожара соответствует правильной геометрической фигуре емкости (кругу или прямоугольнику), а при разлитой жидкости – ее площади.

Форма площади развивающегося пожара является основой для определения расчётной схемы, направлений сосредоточения и введения сил и средств тушения, а также потребного их количества для осуществления боевых действий.

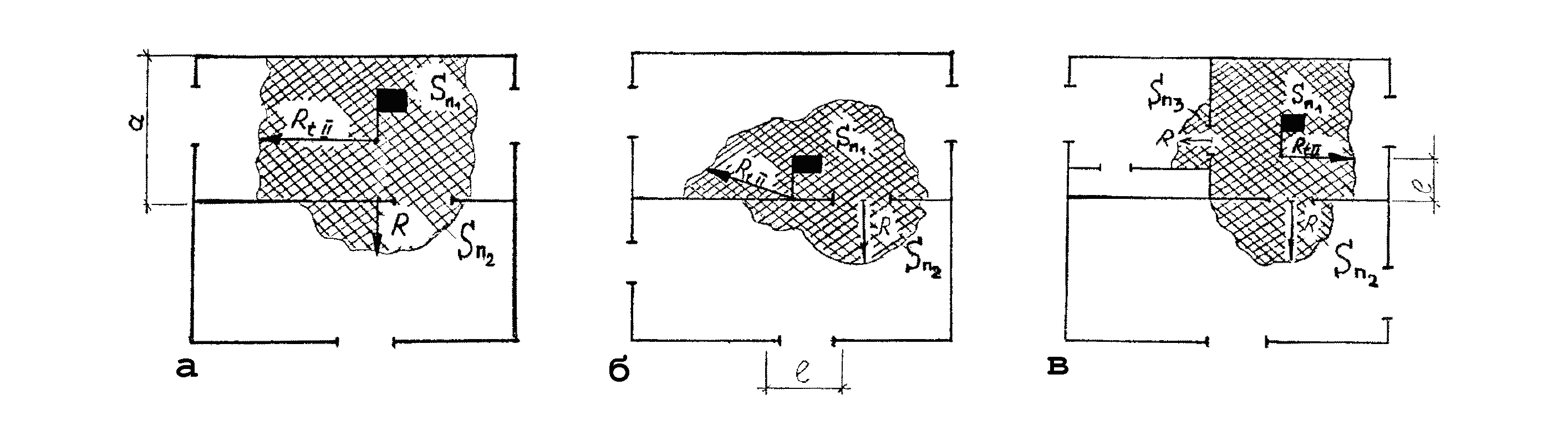

при распространении горения в смежные помещения (рис. 1.)

а) Sп = Sп1 + Sп2 = n . a . RtII + 0,5(RtII - R)2

б) Sп = Sп1 + Sп2 = 0,5 . R2tII + 0,5(RtII - R)2

в) Sп = Sп1 + Sп2 + Sп3 = n . a . RtII + 0,5(RtII - R)2 + 0,25(RtII- R1)2

и т.д. в зависимости от формы развития пожара в помещениях.

Рис. 1. Схемы возможных форм распространения пожара.

1.4) Определение периметра пожара.

Периметр пожара (Рп) – это длина внешней границы площади пожара. Данная величина имеет важное значение для оценки обстановки на пожарах, развившихся до крупных размеров, когда сил и средств для тушения по всей площади в данный момент времени недостаточно. Периметр пожара определяется по формуле, в зависимости от формы площади пожара:

круговая: Рп = 2 L, [м];

угловая 180o: Рп = L + 2L , [м];

угловая 90o: Рп = ( L)/2 + 2L , [м];

прямоугольная с дальнейшим распространением пожара: Рп = 2(a+n L) , [м];

прямоугольная без распространения пожара: Рп = 2(a+b) , [м].

1.5) Определение фронта пожара.

Фронт пожара (Фп) - часть периметра пожара, в направлении которой происходит распространение горения. Данный параметр имеет особое значение для оценки обстановки на пожаре, определения решающего направления боевых действий и расчета сил и средств на тушение любого пожара. Фронт пожара определяется по формулам:

при круговой форме пожара: Фп = 2 L, [м];

при угловой 1800 форме пожара: Фп = L, [м];

при угловой 900 форме пожара: Фп = ( L)/2, [м];

при прямоугольной форме с дальнейшим распространением пожара:

Фп = n a, [м];

при прямоугольной форме без распространения пожара: Фп = 0.

1.6) Определение скорости роста площади пожара.

Скорость роста площади пожара (Vs) определяется по формуле:

Vs

=

![]() ,

[м2/мин.],

,

[м2/мин.],

где: - время на каждый расчётный момент, [мин.].

1.7) Определение скорости роста периметра пожара.

Скорость роста периметра пожара (Vр) определяется по формуле:

Vр

=

![]() ,

[м/мин.] – при круговой и угловой форме

площади пожара;

,

[м/мин.] – при круговой и угловой форме

площади пожара;

Vр

=

,

[м/мин.] – для прямоугольной формы площади

пожара;

,

[м/мин.] – для прямоугольной формы площади

пожара;

1.8).Определение скорости роста фронта пожара.

Скорость роста фронта пожара (Vф) определяется по формуле:

Vф

=

![]() ,

[м/мин.]

,

[м/мин.]

2) Определение параметров пожара на момент прибытия первого подразделения.

2.1) Определение времени прибытия первого подразделения

приб.1=д.с.+сб.+сл.1, [мин.]

где:

сб.=1 мин. – время сбора личного состава по тревоге;

сл.1 - время следования первого подразделения от ПЧ до места вызова, берется из расписания выездов пожарных подразделений, также сл. можно определить по формуле:

сл.=![]() ,

[мин.]

,

[мин.]

где:

L – длина пути следования подразделения от пожарного депо до места пожара, [км];

Vсл. - средняя скорость движения пожарных автомобилей, [км/ч] (при расчетах можно принимать: на широких улицах с твердым покрытием 45 км/ч, а на сложных участках, при интенсивном движении и грунтовых дорогах 25 км/ч).

2.2) Определение пути, пройденного огнём.

Путь, пройденный огнём на момент прибытия первого подразделения, определяется по формуле:

L=5Vл+Vл (приб.1-1), [м].

3) Определение параметров пожара на момент введения сил и средств первого подразделения.

3.1) Определение времени свободного развития горения.

св.=д.с.+сб.+сл.1+б.р. , [мин.]

где:б.р. – время, затраченное на проведение боевого развертывания.

б.р – время боевого развертывания определяется, согласно варианту курсового проекта (Приложение № 1)

3.2) Определение пути, пройденного огнём.

Путь, пройденный огнём на момент введения сил и средств первого подразделения, определяется по формуле:

L=0,5Vл 1+Vл (св.-1), [м].

3.3) Далее расчет параметров пожара производится по ранее описанному порядку (с п.1.2. по п.1.8.).