- •8) Влияние температуры на живые организмы.

- •9) Роль воды и минеральных солей в жизни организмов. Экол-ие группы по влажности и солености.

- •11) Влияние различных частей светового спектра на жизнь. Эк-ие группы по свету. Адаптации.

- •14) Не пищевые биотические факторы.

- •15) Антропогенные (антропические):

- •17) Популяция как единица вида, эволюции и адаптации. Виды п.

- •18) Демографические характеристики п. Динамика численности.

- •20) Экологическая ниша.

- •21) Структура бгц (биоценоз и биотоп). Ярусность. Экосистема понятие.

- •22) Характеристикики экосистем: биомасса, биопродуктивность. Мех-мы регулирования равновесия.

- •24) Экологические пирамиды.

- •26) Функции живого вещества в биосфере

- •27)Экологические стратегии и группы растений по Раменскому.

- •30) Агроэкосистемы, их особенности и условия существования. Методы регуляции п «вредных» видов.

1) Экология –наука, изучающая условия существования живых организмов и взаимосвязи между организмами и средой, в которой они обитают. (Геккель –учение о природе). Экология (Радкевич) – наука, исследуемая законом жизнедеятельности обитания с учетом изменений, вносимое в среду деятельности человека. Далее ученые рассматривали экол на популяционно-биоценотическом уровне, т.е о популяционных экосистемах, динамической численности и продуктивности этих экос-м. Эк-ия вкл-т в себя различные разделы изучения разных уровней организаций. Также приобрела социальный характер. Эк-ия – наука о закономерном существовании живого на Земле. Явл-ся научной основой охраны окр. среды и рационального природопользования.

Предметом

– совокупность или структура связей

м/организмами и средой.

2) Этапы развития. Выдающиеся ученые-экологи.

В истории развития экологии можно выделить три основных этапа.

Первый этап - зарождение и становление экологии как науки (до 60-х гг. ХIХ в.). На этом этапе накапливались данные о взаимосвязи живых организмов со средой их обитания, делались первые научные обобщения. В ХVII-ХVIII вв. экологические сведения составляли значительную долю во многих биологических описаниях. Элементы экологического подхода содержались в исследованиях русских ученых И. И. Лепехина, А. Ф. Миддендорфа, С. П. Крашенникова, французского ученого Ж. Бюффона, шведского естествоиспытателя К. Линнея. В этот же период Ж. Ламарк и Т. Мальтус впервые предупреждают человечество о возможных негативных последствиях воздействия человека на природу.

Второй этап - оформление экологии в самостоятельную отрасль знаний. (60ег. 19в – 50е 20века)

Начало этапа ознаменовалось выходом работ русских ученых К. Ф. Рулье, Н. А. Северцова, В. В. Докучаева, впервые обосновавших ряд принципов и понятий экологии, которые не утратили своего значения и до настоящего времени. Не случайно поэтому американский эколог Ю. Одум считает В. В. Докучаева одним из основателей экологии. В конце 70-х гг. ХIХ в. немецкий гидробиолог К. Мебиус вводит важнейшее понятие о биоценозе как о закономерном сочетании организмов в определенных условиях среды.

Неоценимый вклад в развитие основ экологии внес Ч. Дарвин, вскрывший основные факторы эволюции органического мира. Немецкий биолог-эволюционист Э. Геккель первый понял, что это самостоятельная и очень важная область биологии, и назвал ее экологией. В своем капитальном труде «Всеобщая морфология организмов» он писал: «Под экологией мы понимаем сумму знаний, относящихся к экономике природы.» Вернандский, Гаузер, Тенслер, Сукачев, Раункер.

Третий этап – превращение экологии в комплексную науку (50е г. 20в по наст вр).

Включающая в себя науки об охране ОС. Планка, Миллер, Наумов, Бигон, Гиляров и др. Крашенинников С.П: изучал Сибирь, на Камчатке собрал уникальные данные(раст.,жив) Рулье К.Ф: проф. Моск. Универ-та, один из первых читал лекции о достижениях экологии, возглавлял экол направление в зоогеографии. Северцев Н.А: основоположник зоогеографии, исследовал экологию Западного Зауралья, Запад Сибири; собрал геолог-ие палеонтолог-е коллекции, коллекцию раст Урала. Докучаев В.В: русский геолог и почвовед, создатель учения о почве, открыл основные закономерности генезиса и географию расположения почв «Русский чернозем»; воспитал Вернандского. Вернадский В.И: основ-к геохимии, биогеохимии, учение о биосфере и ноосфере; выдвинул идею о связи кристаллической формы с физ-хим свойством строении в-ва, исследовал силикаты, провел первые поиски местонах-я радия и урана. Сукачев В.Н: лесовод, географ, ввел термин биогеоценоз, принял участие в организации заповедника «Леснов».

Бауэр Э.С: совр. биолог, сформировал принцип устойчивого неравновесия живых систем (все структуры живых клеток на молекулярном уровне заряжены «лишней» энергией). Гаузе Г.Б: основ-к экологии, научная работа посвящена протозоологии. Принцип конкурентности: 2 вида не могут устойчиво существовать в ограниченном пространстве, если числен-ть обоих видов лимиты одним жизнен. важных ресурсов. Кошкаров Д.Н: зоолог и эколог совр, заним-ся экологи-ми исследованиями и природоохранной деятельностью.

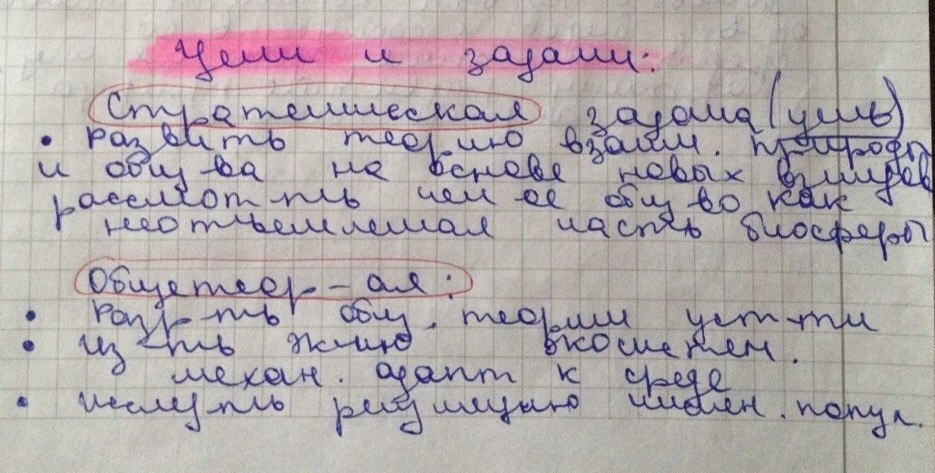

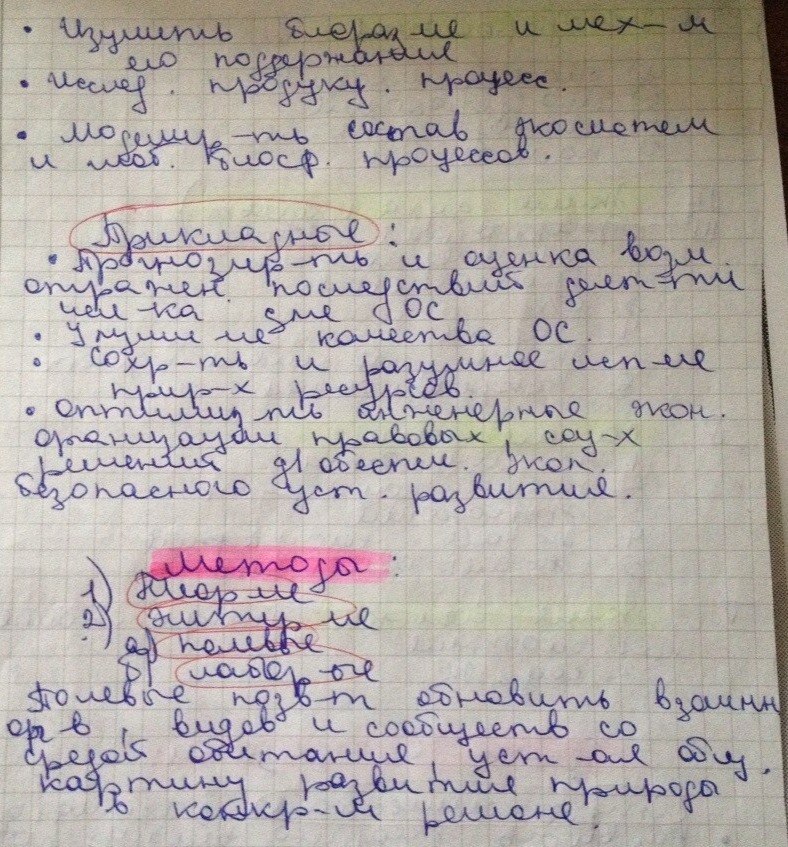

3) Методы. Математическое моделирование. а)Теоретические б) Эмпирические (полевые: позволяют обновить установить общую картину развития природ в конкретном регионе и лабораторные) Метод моделирования: 1) полевые исследования: маршрутные(позволяют выявить наличие экол объекта на исследуемой территории. 2) стационарные (длительно наблюдать за одним и тем же объектом на определ территории).

В экологии широкое распространение получил метод математического моделирования как средство изучения и прогнозирования природных процессов.

Суть метода заключается в том, что с помощью математических символов строится абстрактное упрощенное подобие изучаемой системы. Затем, меняя значение отдельных параметров, исследуют, как поведет себя данная искусственная система, т. е. как изменится конечный результат.

Модели строят на основании сведений, накопленных в полевых наблюдениях и экспериментах. Моделирование – метод опосредованного практического и теоретического оперирования объектом, когда исследуется не сам интересующий объект непосредственно, а вспомогательная, искусственная или естественная система (модель), соответствующая свойствам реального объекта. Модели: реальные и идеальные(знаковые): вербальные, графические и математические.

4) Экологический мониторинг (мониторинг окружающей среды) — это комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов.

Направления: импактный(в местах локального загрязнения), региональный и фоновый. Уровни: санитарный, экологический, биосферный. Реймерс (9видов): авиационный, базовый, биологический, глобальный, дистационный, импактный, космический, ОС, региональный. Принципы: комплексный, непрерывность контроля, единство целей и задач исследований, достоверность исследования, одновременность.

5) Биоиндикация. Метод позволяет судить о составе ОС по состоянию её биоты. Объектами явл-ся: природные объекты, их свойства, процессы, протекающие в ОС. Принципы выбора биоиндикации по Одуму:

а) Стенотопные виды явл-ся лучшим индикатором. б) Более крупные виды лучшие индикаторы в) При выделении вида необходимо иметь данные о нем. г) Численные соотношения разных видов более показательны. Уровни исследования: видовой, биоценотический. Виды биоиндикации: неспицифическое, спец-ое.

Методы: 1) регистрирующие; 2) по аккумуляции свойства растений и животных, накапливающие те или иные хим. вещества.

6) Уровни организации живой природы

Молекулярный. Любая живая система, как бы сложно она ни была организована, состоит из биологических макромолекул: нуклеиновых кислот, белков, полисахаридов, а также других важных органических веществ. С этого уровня начинаются разнообразные процессы жизнедеятельности организма: обмен веществ и превращение энергии, передача наследственной информации и др. Клеточный. Клетка - структурная и функциональная единица, а также единица развития всех живых организмов, обитающих на Земле. На клеточном уровне сопрягаются передача информации и превращение веществ и энергии. Организменный. Элементарной единицей организменного уровня служит особь, которая рассматривается в развитии - от момента зарождения до прекращения существования - как живая система. На этом уровне возникают системы органов, специализированных для выполнения различных функций. Популяционно-видовой. Совокупность организмов одного и того же вида, объединенная общим местом обитания, в которой создается популяция - надорганизменная система. В этой системе осуществляются элементарные эволюционные преобразования - процесс микроэволгоции.

Биоценотический. Биоценоз –совокупность популяций раст, жив, бакт, грибов, совместно обитающих в одних и тех же условиях сред и явл-ся составной частью БГЦ. Биогеоценотический. Биогеоценоз - совокупность организмов разных видов 'и различной сложности организации с факторами среды их обитания. В процессе совместного исторического развития организмов разных систематических групп образуются динамичные, устойчивые сообщества. Биосферный. Биосфера - совокупность всех биогеоценозов, система, охватывающая все явления жизни на нашей планете. На этом уровне происходит круговорот веществ и превращение энергии, связанные с жизнедеятельностью всех живых организмов.

Уровни организации живой материи: молекулярный, органоидный, компортментный, клеточный, тканевый, органный, организменный.

7) Экологические факторы.

По своему характеру они подразделены на две крупные группы: абиотические и биотические. Если мы будем подразделять факторы по причинам их возникновения, то они могут быть подразделены на природные (естественные) и антропогенные. Антропогенные факторы могут также быть абиотическими и биотическими.

Абиотические факторы (или физико-химические факторы) – температура, свет, рН среды, соленость, радиоактивное излучение, давление, влажность воздуха, ветер, течения. Это все свойства неживой природы, которые прямо или косвенно влияют на живые организмы.

Биотические факторы – это формы воздействия живых существ друг на друга. Окружающий органический мир – составная часть среды каждого живого существа. Взаимные связи организмов – основа существования популяций и биоценозов.

Антропогенные факторы – это формы действия человека, которые приводят к изменению природы как среды обитания других видов или непосредственно сказываются на их жизни.

Действие экологических факторов может приводить:

– к устранению видов с биотопов (смена биотопа, территории, сдвиг ареала популяции; пример: миграции птиц);

– к изменению плодовитости (плотности популяций, репродукционные пики) и смертности (смерть при быстрых и резких изменениях условий окружающей среды);

– к фенотипической изменчивости и адаптации: модификационная изменчивость – адаптивные модификации, зимняя и летняя спячка, фотопериодические реакции и т.п.

Лимитирующие факторы. Законы Шелфорда и Либиха

Реакция организма на воздействие фактора обусловлена дозировкой этого фактора. Очень часто фактор среды, особенно абиотический, переносится организмом лишь в определенных пределах. Диапазон действия экологического фактора ограничен соответствующими крайними пороговыми значениями (точками минимума и максимума) данного фактора, при котором возможно существование организма. Максимально и минимально переносимые значения фактора – это критические точки, за пределами которых наступает смерть. Пределы выносливости между критическими точками называют экологической валентностью или толерантностью живых существ по отношению к конкретному фактору среды. Распределение плотности популяции подчиняется нормальному распределению. Плотность популяции тем выше, чем ближе значение фактора к среднему значению, которое называется экологическим оптимумом вида по данному параметру. Такой закон распределения плотности популяции, а следовательно, и жизненной активности получил название общего закона биологической стойкости.

Диапазон благоприятного воздействия фактора на организмы данного вида называется зоной оптимума (или зоной комфорта). Точки оптимума, минимума и максимума составляют три кардинальные точки, определяющие возможность реакции организма на данный фактор. Чем сильнее отклонение от оптимума, тем больше выражено угнетающее действие данного фактора на организм. Этот диапазон величины фактора называется зоной пессимума (или зоной угнетения). Рассмотренные закономерности воздействия фактора на организм известно, как правило оптимума.

Установлены и другие закономерности, характеризующие взаимодействия организма и среды. Одна из них была установлена немецким химиком Ю. Либихом в 1840 году и получила название закона минимума Либиха, согласно которому рост растений ограничивается нехваткой единственного биогенного элемента, концентрация которого лежит в минимуме. Если другие элементы будут содержаться в достаточном количестве, а концентрация этого единственного элемента опустится ниже нормы, растение погибнет. Такие элементы получили название лимитирующих факторов. Итак, существование и выносливость организма определяются самым слабым звеном в комплексе его экологических потребностей. Или относительное действие фактора на организм тем больше, чем больше этот фактор приближается к минимуму по сравнению с прочими. Величина урожая определяется наличием в почве того из элементов питания, потребность в котором удовлетворена меньше всего, т.е. данный элемент находится в минимальном количестве. По мере повышения его содержания урожай будет возрастать, пока в минимуме не окажется другой элемент.

Позднее закон минимума стал трактоваться более широко, и в настоящее время говорят о лимитирующих экологических факторах. Экологический фактор играет роль лимитирующего в том случае, когда он отсутствует или находится ниже критического уровня, или превосходит максимально выносимый предел. Одни и те же факторы могут быть или лимитирующими или нет. Пример со светом: для большинства растений это необходимый фактор как поставщик энергии для фотосинтеза, тогда как для грибов или глубоководных и почвенных животных этот фактор не обязателен. Фосфаты в морской воде – лимитирующий фактор развития планктона. Кислород в почве не лимитирующий фактор, а в воде – лимитирующий.

Следствие из закона Либиха: недостаток или чрезмерное обилие какого-либо лимитирующего фактора, может компенсироваться другим фактором, изменяющим отношение организма к лимитирующему фактору.

Однако ограничивающее значение имеют не только те факторы, которые находятся в минимуме. Впервые представление о лимитирующем влиянии максимального значения фактора наравне с минимумом было высказано в 1913 году американским зоологом В. Шелфордом. Согласно сформулированному закону толерантности Шелфорда существование вида определяется как недостатком, так и избытком любого из факторов, имеющих уровень, близкий к пределу переносимости данным организмом. В связи с этим все факторы, уровень которых приближается к пределу выносливости организма, называются лимитирующими.

Периодичность действия экологических факторов. Действие фактора может быть: 1) регулярно-периодическим, меняющим силу воздействия в связи со временем суток, сезона года или ритмом приливов и отливов в океане; 2) нерегулярным, без четкой периодичности, например катастрофические явления – бури, ливни, смерчи и т.д.; 3) направленным на протяжении известных отрезков времени, например, глобальные похолодания, или зарастание водоемов.

Организмы всегда приспосабливаются ко всему комплексу условий, а не к одному какому-либо фактору. Но в комплексном действии среды значение отдельных факторов неравноценно. Факторы могут быть ведущими (главными) и второстепенными. Ведущие факторы различаются для разных организмов, даже если они и живут в одном месте. Они различаются и для одного организма в разные периоды его жизни. Так, для ранневесенних растений ведущим фактором является свет, а после цветения – влага и достаток питательных веществ.

Первичные периодические факторы (дневная, лунная, сезонная, годовая) – происходит адаптация организмов, укоренившаяся в наследственной основе (генофонде), поскольку эта периодичность существовала до появления жизни на Земле.

Факторы, являющиеся следствием изменений первичных факторов (температура – влажность, температура – соленость, температура – время суток).

Абиотические факторы. Универсальные группы: климатические, эдафические, факторы водной среды. В природе существует общее взаимодействие факторов. Принцип обратной связи: выброс токсических веществ уничтожил лес – изменение микроклимата – изменение экосистемы.

1) Климатические факторы. Зависят от главных факторов: широты и положения континентов. Климатическая зональность привела к формированию биогеографических зон и поясов (зона тундр, зона степей, зона тайги, зона широколиственных лесов, зона пустынь и саванн, зона субтропических лесов, зона тропических лесов). В океане выделяются арктическо-антарктическая, бореальная, субтропическая и тропическо-экваториальная зоны. Есть множество вторичных факторов. Например, зоны муссонного климата, формирующие уникальный животный и растительный мир. Широта наиболее сильно сказывается на температуре. Положение континентов – причина сухости или влажности климата. Внутренние области суше периферийных, что сильно влияет на дифференциацию животных и растений на материках. Ветровой режим (составная часть климатического фактора) играет чрезвычайно важную роль в формировании жизненных форм растений.

Важнейшие климатические факторы: температура, влажность, свет.

Температура. Все живое – в температурном диапазоне – от 00 до 500 С. Это летальные температуры. Исключения. Космический холод. Эвритермные и стенотермные организмы. Холодолюбивые стенотермные и теплолюбивые стенотермные. Абиссальная среда (0˚) – самая постоянная среда. Биогеографическая зональность (арктические, бореальные, субтропические и тропические). Пойкилотермные организмы – холодноводные с непостоянной температурой. Температура тела приближается к температуре среды. Гомойотермные – теплокровные организмы с относительно постоянной внутренней температурой. Эти организмы обладают большими преимуществами в использовании среды.

Влажность. Вода в почве и вода в воздухе – факторы, имеющие огромное значение в жизни органического мира.

Гидробионты (водные) – обитают только в воде. Гидрофилы (гидрофиты) – очень влажные среды (лягушки, дождевые черви). Ксерофилы (ксерофиты) – обитатели засушливого климата.

Свет. Определяет существование автотрофных организмов (синтез хлорофилла), составляющих важнейший уровень в трофических цепях. Но есть растения и без хлорофилла (грибы, бактерии – сапрофиты, некоторые орхидеи).

2) Эдафические факторы. Все физические и химические свойства почв. Главным образом воздействуют на обитателей почв.

3) Факторы водной среды. Температура, давление, химический состав (кислород, соленость). По степени концентрации солей в водной среде организмы бывают: пресноводные, солоноводные, морские эвригалинные и стеногалинные (т.е. живущие в условиях широкого и узкого диапазона солености соответственно). По температурному фактору организмы подразделяются на холодноводных и тепловодных, а также группу космополитов. По образу жизни в водной среде (глубина, давление) организмы подразделены на планктонные, бентосные, глубоководные и мелководные.

Биотические факторы. Это факторы, контролирующие взаимоотношения организмов в популяциях или сообществах. Выделяют два основных типа таких отношений:

– внутривидовые – популяционные и межпопуляционные (демографические, этологические);

– межвидовые (хищник-жертва, паразитизм, симбиоз, комменсализм и др.).

Антропогенные факторы. Хотя человек влияет на живую природу через изменение абиотических факторов и биотических связей видов, деятельность людей на планете выделяют в особую силу. Основными способами антропогенного влияния являются: завоз растений и животных, сокращение ареалов и уничтожение видов, непосредственное воздействие на растительный покров, распашка земель, вырубка и выжигание лесов, выпас домашних животных, выкашивание, осушение, орошение и обводнение, загрязнение атмосферы, создание рудеральных мест обитания (мусорные свалки, пустыри) и отвалов, создание культурных фитоценозов. К этому следует добавить многообразные формы растениеводческой и животноводческой деятельности, мероприятия по защите растений, охране редких и экзотических видов, промысел животных, их акклиматизацию и т.п. Влияние антропогенного фактора с момента появления человека на Земле постоянно усиливалось. В настоящее время судьба живого покрова нашей планеты и всех видов организмов находится в руках человеческого общества, зависит от антропогенного влияния на природу.

8) Влияние температуры на живые организмы.

Температурные условия являются одним из важнейших экологических факторов, влияющих на интенсивность обменных процессов. Температура относится к постоянно действующим факторам. Максимальный темп. диапазон активной жизни для большинства организмов – от 0 до 50. Существует известное правило Вант-Гоффа для всех хим. реакций. Оно выражает след. закономерность: скорость хим. реакций зависит от темп., и как правило, увеличивается при возрастании температуры

Верхний темп. порог жизни теоретически определяется темп. свертывания белка, или денатурацией. Денатурация обычно наступает при темп. 60.

Нижний темп. порог. При низких темп. образуются кристаллы льда, которые механически повреждают ткани, что часто служит причиной холодовой гибели.

Обмен тепла организма с внешней средой состоит из двух противоположных процессов: притока тепла и отдачи его во внешнюю среду. Баланс этих двух процессов и определяет собой темп. тепла, т.е. тепловую среду биохимических и физиологических реакций, протекающих в организме.

По принципиальным особенностям теплообмена различают 2 крупные экологические группы организмов: пойкилотермные и гомойотермные.

Правило Бергмана прослеживает следующую закономерность: в пределах вида или достаточно однородной группы близких видов животные с более крупным размером тела встречаются в более холодных областях.

К пойкилотермным организмам относят все таксоны органического мира, кроме двух классов позвоночных животных – птиц и млекопитающих. Название подчеркивает одно из наиболее заметных свойств представителей этой группы: неустойчивость, температуры их тела, меняющейся в широких пределах в зависимости от изменений температуры окружающей среды. Особенность теплообмена пойкилотермных организмов заключается в том, что благодаря относительно низкому уровню метаболизма главным источником энергии у них является внешнее тепло. Этим объясняется прямая зависимость температуры тела пойкилотермных от температуры среды, точнее от притока теплоты извне, поскольку наземные пойкилотермные формы используют также и радиационный обогрев. К гомойотермным организмам относят два класса высших позвоночных – птицы и млекопитающие. Принципиальное отличие теплообмена гомойотермных животных от пойкилотермных заключается в том, что приспособления к меняющимся температурным условиям среды основаны у них на функционировании комплекса активных регуляторных механизмов поддержания теплового гомеостаза внутренней среды организма. Благодаря этому биохимические и физиологические процессы всегда протекают в оптимальных температурных условиях. Высокий уровень метаболизма приводит к тому, что у гомойотермных животных в основе теплового баланса лежит использование собственной теплопродукции, значение внешнего обогрева относительно невелико. Гомойотермные животные не только обеспечены теплом за счет собственной теплопродукции, но и способны активно регулировать его производство и расходование. Благодаря этому им свойственна высокая и достаточно устойчивая температура тела. Правило Алена является как бы частичным случаем правила Бергмана: придатки тела тем короче, а тело тем массивнее, чем холоднее климат.