- •6.1 Ареал как географическая характеристика организмов.

- •6.2 Границы ареалов и их формы.

- •6.3 Формы ареалов.

- •6.4 Космополиты, эндемики ( нео и палеоэндемики).

- •6.5 Центры обилия и таксономического разнообразия форм.

- •6.6 Совпадающие, сопряженные и чересполосные ареалы.

- •6.7. Теории ( гипотезы) происхождения ареалов ( флор и фаун).

- •6.8 Кружево ареала, его изменения

- •6.9 Правило оптимума в рспределении особей в пределах ареала.

- •7.1. Центры происхождения культурных расстений. Работы н.И.Вавилова.

- •7.2 Современные арелы важнейших культурных растений.

- •7.3 Центры происхождения и современное распространение домашних жывотных.

- •7.4. Предковые дикие формы домашних животных ( голубь, собака, свинья и т.Д.)

- •8.1. Биологическая структура океана и продуктивность морских экосистем.

- •8.2. Экологические области океана.

- •8.3. Биогеографическое районирование Мирового океана.

- •8.4. Типы внутренних водоемов как стреда обитания

- •8.5. Специфика сообществ организмов.

- •9.1. Нотогея

- •9.2. Арктогея

- •9.3. Палеогея

- •9.4. Неогея

- •9.5 Антарктогея

- •10.1 Голантарктическое флористическе царство.

- •10.2. Автралийское флористическое царство.

- •10.3. Капское флористическое царство.

- •10.4. Неотропическое флористическое царство.

- •10.5. Палеотропическое флористическое царство.

- •10.6. Голарктическое флористическое царство.

- •11.1 Уровни изучения и сохранения биоразнобразия

- •11 Биологическое разнообразие и его охрана.

- •Ценности биоразнообразия

- •Снижение биологического разнообразия под влиянием хозяйственной деятельности человека

- •11.1. Уровни изучения и сохранения биоразнообразия

- •11.2 Красные книги Международная, Российской Федерации, Пермского края.

- •11.3 Географические принципы размещения особо охраняемых природных территорий (оопт)

- •1 1.4. Федеральные оопт Пермского края.

- •11.5. Региональные оопт Пермского края.

1.Биогеография, её положение в системе наук. 1.1Сообщества и организмы –объекты. Предмет- размещение этих объектов в пространстве, их взаимодействие друг с другом и с условиями среды, важнейшие закономерности структуры и динамики растительного покрова и животного населения планеты в целом и ее отдельных регионов.1.2Флора- исторически сложившаяся совокупность таксонов растений, произрастающих на данной территории. Фауна- совокупность таксонов животных. Биота- совокупность флоры и фауны того или иного района. Растительность- совокупность фитоценозов определённой территории или всей Земли в целом. Животное население- исторически сложившаяся совокупность особей одного или многих видов животных в пределах какой-либо территории или акватории. Биоценоз –совокупность взаимосвязанных растений, животных, грибов и микроорганизмов, населяющих участок земной поверхности с однородными абиотическими факторами (биотоп). Биогеоценоз- однородный участок земной поверхности с определенным составом живых и косных компонентов, объединенных обменом веществи потоком энергии в единый комплекс.1.3Биогеография Мирового океана, пресных вод, ботаническая география и зоогеография суши, биогеографическое картографирование, биоиндикация, геногеография и др.1.4–?

2.Биосфера как географическая оболочка планеты.2.1Биосфера — та оболочка Земли, где распространена жизнь, существует «живое вещество», определяющее химический состав и энергетические процессы в атмосфере, гидросфере, верхнем слое литосферы и в почвенном покрове. Иначе говоря, биосфера — единая динамическая система на поверхности Земли, созданная и регулируемая жизнь. Биосфера охватывает всю поверхность суши, а также океаны, моря и ту часть недр Земли, где находятся породы, созданные в процессе жизнедеятельности живых организмов. Иначе говоря, биосфера - это часть литосферы, атмосферы, гидросферы, заселенная живым веществом. 2.2 Для существования живых организмов необходимы следующие условия: достаточное количество воды, минеральных веществ, оптимальный температурный режим, уровень радиации и др. Верхняя граница биосферы определяется озоновым экраном, представляющим собой тонкий слой (2-4 мм) газа озона. Роль озонового слоя в биосфере велика: он задерживает губительные для живого ультрафиолетовые лучи солнечного света. Этот слой расположен на высотах 16 - 20 км. Нижняя граница биосферы неровная. К примеру, в литосфере живые организмы или продукты их жизнедеятельности можно встретить на глубине 3,5-7,5 км, а в Мировом океане организмы - на глубине 10 - 11 км. Нижняя граница на суше связана с областями "былых биосфер" - так В.И. Вернадский назвал сохранившиеся остатки биосфер прошлых геологических эпох (накопления осадочных пород, углей, горючих сланцев и др.). "Былые биосферы" служат доказательством длительной эволюции биосферы Земли. Ученый отмечал, что живое вещество распределено в биосфере неравномерно. Основная его масса сконцентрирована в приповерхностном слое суши толщиной 50-100 м и в приповерхностной толще воды (10-20 м). Здесь находится более 90% биомассы Земли. Но и в приповерхностном слое имеются пространства, густо заселенные живыми организмами (тропики и субтропики, теплые моря), и менее заселенные территории (пустыни, высокогорья, арктические и антарктические области). Для остальных территорий биосферы характерно, по словам В.И. Вернадского, "разрежение живого вещества". Тем не менее, в пределах биосферы нет абсолютно безжизненных пространств. Даже в самых суровых условиях обитания можно найти бактерии и другие микроорганизмы. В.И. Вернадский высказал идею о "всюдности жизни", живое вещество способно "растекаться" по поверхности планеты; оно с огромной скоростью захватывает все незанятые участки биосферы, что обусловливает "давление жизни" на неживую природу. В 1919 г. В.И. Вернадский писал: «Под именем живого вещества я буду подразумевать всю совокупность всех организмов, растительности и животных, в том числе и человека, с геохимической точки зрения эта совокупность организмов имеет значение только той массой вещества, которая ее составляет, ее химическим составом и связанной с ней энергией. Ученый впервые высказал мысль об органогенном парагенезисе как факторе геохимических преобразований — совместном нахождении химических элементов в живом веществе, которое определяется биологическими свойствами организмов, а не химическими свойствами элементов. К основным элементам органогенного парагенезиса В.И. Вернадский относил С, О, Н, N, S, Р, С1, К, Mg, Са, Na, Fe, к которым обычно присоединяют еще Si, Mn, F, 1, Со, В, Sr, Pb, Zn, Ag, Вг, V и т.п. В живых организмах всегда содержится не менее 20—25 химических элементов.Химические элементы, потребляемые организмами, способствуют протеканию в них следующих биохимических процессов: а)дыхания (с участием Mg, Fe, Сu, Zn, Мn, Со, О, Н, С);б)фотосинтеза (С, Н, О, Mg, Mn, Fe, Сu); в) синтеза белков (С, Н, N, Mg, Mn, Fe, Со, Сu, Ni, Сг); г) белкового, углеводного и жирового обмена (С, Н, О, М, Mn, Ni, V, Zn, Mo); д) поддержания гомеостаза внутренней среды, ее водно-солевого равновесия (К, Na, Са и др.). Из 105 химических элементов для построения живых организмов обязательны 6 — С, N, Н, О, Р, S. 2.3 Энергетическая функция. Поглощение солнечной энергии при фотосинтезе и химической энергии при разложении энергонасыщенных веществ, передача энергии по пищевым цепям. В результате осуществляется связь биосферно-планетарных явлений с космическим излучением, преимущественно с солнечной радиацией. За счет накопленной солнечной энергии протекают все жизненные явления на Земле. Недаром Вернадский назвал зеленые хлорофилльные организмы главным механизмом биосферы.Поглощенная энергия распределяется внутри экосистемы между живыми организмами в виде пищи. Частично энергия рассеивается в виде тепла, а частично накапливается в отмершем органическом веществе и переходит в ископаемое состояние. Так образовались залежи торфа, каменного угля, нефти и других горючих полезных ископаемых. Средообразующая функция. Преобразование физико-химических параметров среды (литосферы, гидросферы, атмосферы) в результате процессов жизнедеятельности в условиях, благоприятных для существования организмов. энергетическая функция обеспечивает энергией все звенья биологического круговорота. Очень важно отметить, что в результате средообразующей функции в географической оболочке произошли следующие важнейшие события: был преобразован газовый состав первичной атмосферы, изменился химический состав вод первичного океана, образовалась толща осадочных пород в литосфере, на поверхности суши возник плодородный почвенный покров. «Организм имеет дело со средой, к которой не только он приспособлен, но которая приспособлена к нему», — так характеризовал Вернадский средообразующую функцию живого вещества. 2.4 Круговорот Углерода. Между тем, только углекислота, находящаяся либо в газообразном состоянии в атмосфере, либо в растворенном состоянии в воде, представляет собой тот источник углерода, который служит основой для переработки его в органическое вещество живых существ. Поглощенная растениями в процессе фотосинтеза, она превращается в сахара, а в других процессах биосинтеза преобразуется в протеиды, липиды и т.д. Эти различные вещества служат углеводным питанием животным и незеленым растениям. Животные-сапрофаги и микроорганизмы, обитающие в почве, превращают отмершие растения и останки животных в новое образование органической материи, более или менее мощный слой коричневой или черной массы — гумус. В воде также происходит стагнация круговорота углерода, так как углекислота накапливается в форме CaCOj (мел, известняки или кораллы) химического или биогенного происхождения. Часто эти массы углерода остаются вне круговорота в течение целых геологических периодов, пока СаС03 в виде горных цепей не поднимется над поверхностью моря. С этого момента начинается поступление углерода и кальция в круговорот. Круговорот азота— сложный процесс. Хотя в составе атмосферы на долю азота приходится 70%, однако чтобы он мог быть использован, он должен находиться в виде определенных химических соединений. Аммонифкацией называют процесс, при которомазот органических соединений переходит в ион аммония. Аммонификация происходит в почве при разложении микроорганизмами остатков мертвых растений и животных. Круговорот азота в живой природе возможен потому, что при окислении атмосферным кислородом восстановленных неорганических соединений азота выделяется энергия в биологически эффективной форме. Основной запас азота в биосфере содержится в газах N2, NH3, N2O, NO, NO2. Круговорот кислорода. Круговорот кислорода очень усложнен способностью элемента образовывать многочисленные химические соединения, представленные в различных формах. В результате возникает множество эпициклов, происходящих между литосферой и атмосферой или между гидросферой и двумя этими средами. Потребление атмосферного кислорода и его возмещение первичными продуцентами осуществляется довольно быстро. Подсчитано, что для полного обновления всего атмосферного кислорода требуется 2 тыс. лет. Зато необходимо 2 млн лет, чтобы все молекулы воды гидросферы были подвергнуты фотолизу и вновь синтезированы живыми организмами. Что касается атмосферного углекислого газа, то его полный круговорот происходит весьма быстро, так как требуется всего лишь 300 лет для его полного возобновления. Большая часть кислорода, вырабатываемого в течение геологических эпох, не оставалась в атмосфере, а фиксировалась в литосфере в виде карбонатов, сульфатов, оксидов железа и т.д. Круговорот фосфора. Этот элемент является одной из основных составляющих живого вещества, в котором он содержится в довольно большом количестве. Неорганический фосфор из пород земной коры вовлекается в циркуляцию выщелачиванием и растворением в континентальных водах. Он попадает в экосистемы суши и поглощается растениями, которые при его участии синтезируют различные органические соединения, и таким образом включается в трофические сети. Затем органические фосфаты вместе с останками, отходами и выделениями живых существ возвращаются в землю, где снова подвергаются воздействию микроорганизмов и превращаются в минеральные ортофосфаты, готовые к потреблению зелеными растениями и другими автотрофами. 2.5 Поток солнечной энергии на верхней границе атмосферы, включая волны любой длины, составляет в среднем 700 ккал/сма • сут. Примерно 55ккал/см2 в год энергии видимой части спектра достигает земной поверхности и частично используется организмами. Способность накапливать энергию солнечного света в органическом веществе называется продуктивностью живых организмов. Даже при оптимальных условиях растения на суше могут использовать лишь несколько процентов видимого излучения Солнца, падающего на данную площадь, а КПД для всей поверхности суши составляет 0,1-0,3%.Трофические цепи можно разделить на три важнейшие группы:1.Цепи зеленых растений, или так называемые «пастбищные» пищевые цепи, которые начинаются зелеными растениями или водорослями, создающими органическое вещество путем фото- синтетической фиксации С02. Затем эта цепь разветвляется на несколько потоков, в том числе продолжается фитофагами (потребителями зеленых растений) — насекомыми, нематодами, моллюсками, млекопитающими, птицами и т.д., — а далее потребителями фитофагов: хищниками и паразитами.2.Детритные пищевые цепи, которые начинает мертвое органическое вещество, созданное ранее растениями и не использованное в пастбищной цепи. 3.Цепи «хемобиоса», образующиеся в донных осадках, на разломах океанической коры и в почвах автотрофными бактериями, способными к получению энергии за счет восстановления серы или окисления неорганических веществ.Выделяют три основные группы организмов: продуценты — зеленые растения, способные к фотосинтезу, и бактерии, осуществляющие хемосинтез, т.е. организмы, дающие первичную продукцию; консументы — организмы, потребляющие первичную или вторичную продукцию, т.е. потребляющие готовое органическое вещество и переводящие его в другие формы органического вещества (животные, паразитические растения и др.); редуценты (деструкторы) — организмы, живущие за счет мертвых органических веществ и разлагающие их до минеральных веществ (многие бактерии, грибы и некоторые животные).2.6 Приведем слова самого В.И. Вернадского о сущности понятия ноосфера и истории его возникновения. Он писал следующее (1945): «Сейчас, в XIX и XX столетиях, началась в истории Земли новая геологическая эра.» Человек, как он наблюдается в природе, как и все живые организмы, как всякое живое вещество, есть определенная функция биосферы, в определенном ее пространстве-времени. Человек во всех его проявлениях составляет определенную закономерную часть строения биосферы. И перед ним, перед его мыслью и трудом, становится вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего человечества как единого целого. Это новое состояние биосферы, к которому мы, не замечая этого, приближаемся, и есть ноосфера».

3.Экологические основы биогеографии. 3.1 Экологические факторы — это комплекс окружающих условий, воздействующих на живые организмы. Различают факторы неживой природы — абиотические: климатические (солнечная радиация, свет и световой режим, температура, влажность, атмосферные осадки, ветер, атмосферное давление и др.). факторы живой природы — биотические: фитогенные (влияние растений друг на друга и на окружающую среду) зоогенные (влияние животных друг на друга и на окружающую среду). И факторы антропогенные (воздействие человеческой деятельности).3.2 Формообразующее влияние среды: деятелприьность человека(вырубки, распашки, выпас домашнего скота, разработка месторождений полезных ископаемых, прокладка дороги); Влажность и температура, факторы прямого(свет, тепло, влага) и косвенного (почвообразующие породы, рельеф) действия. В основу выделения жизненных форм положено сходство адаптивных( от лат. Adaptatio- приспособление) признаков, среди которых различают анатомические, физиологические, в той или иной степени проявляющиеся во внешнем облике видов Жизненную форму можно определить как морфологический тип адаптации животных или растений к определенным условиям среды и определенному образу жизни. Поскольку число возможных адаптаций к одним и тем же условиям ограниченно, значительная часть видов, произрастающих в одних и тех же условиях, образует конвергентные типы, группы жизненных форм. Согласно Раункиеру, выделяются следующие группы жизненных форм: 1) Фанерофиты- древесные растения, почки возобновления которых высоко над поверхностью почвы. (деревья и кустарники не ниже 25см), 2) Хамефиты – растения, почки которых выше поверхости почвы, но ниже 25 см (кустарнички, низкорослые суккуленты, мхи и лишайники). 3) Гемикриптофиты- почки возоб. на поверх-и почвы. (многолетние травы). 4) Криптофиты- почки возоб. скрыты в почве или под водой(клубни, корневища, луковицы). 5) Терофиты- однолетние травы, переживающие неблагоприятный период года только в виде семян. Среди зверей выделил А.Н. Формозов: наземные, подземные, древесные, воздушные, водные.3.3 Вертикальная структура у растений определяется тем, как высоко над землёй то или иное растение выносит свои фотосинтезирующие части (теневыносливое растение или светолюбивое): Древесный ярус, Кустарниковый ярус, Кустарничково-травяной ярус, Мохово-лишайниковый ярус. Вертикальную ярусность у животных можно рассмотреть на примере насекомых (возможна так же ярусность птиц, например, один и тот же вид птиц может проживать на разных ярусах одного растения):Геобии (обитатели почв), Герпетобии (обитатели поверхностного слоя), Бриобии (обитатели мхов), Филлобии (обитатели травостоя), Аэробии (обитатели более высоких ярусов). Горизонтальная структура (мозаичность, неоднородность) Фитогенная (растительными организмами, в частности - эдификаторами-лишайники), Зоогенная (мозаичность вызванная в первую очередь роющими животными).3.4 Для сообществ характерна сезонная смена их облика, так называемая смена аспектов, т. е. в смене сезонных фаз развития, которым свойственна определенная физиономичность (внешний вид).Смена аспектов связана с изменением состава обитающих в этих сообществах животных и фенологического (сезонного) состояния образующих эти сообщества растений. Разновременное развитие растений в фитоценозе отражает особенности жизнедеятельности растений и их приспособления к изменениям метеорологических условий и фитоклимата.Сезонная изменчивость позволяет на единице площади существовать большему числу видов. Более ярко смены аспектов выражены в открытых фитоценозах (например, в степях), менее ярки, хотя также хорошо заметны, они в закрытых (например, лесных) фитоценозах. Сообщества могут быть с постоянными аспектами (древесные, кустарниковые) и с меняющимися аспектами в течение вегетационного периода.Разные виды биоценоза играют разную роль в формировании того или иного аспекта). Среди травянистых растений, создающих разные аспекты при массовом их цветении, можно отметить прострел, горицвет весенний, ковыль, незабудку. 3.5Динамичность – одно из фундаментальных свойств биоценозов и более сложных природных систем-биогеоценозов и экосистем. Как открытые системы, они характеризуются существенной ролью вероятностных процессов в их функционировании и находятся в непрерывном изменении и развитии как под воздействием внешних условий, так и в связи с особенностями динамики численности и биологической активности отдельных популяций. Последовательные смены одних биоценозов другими получили название сукцессии. Последовательный ряд биоценозов- сукцессия, а отдельные биоценозы, соответствующие разным этапам её развития – это стадии сукцессии. Первичные сукцессии развиваются в субстратах, где ранее жизнь отсутствовала, это сопряженные процессы почвообразования и постепенного формирования растительности и животного населения, очень медленные, протекающие столетиями. Вторичные сукцессии- это смены биоценозов, начинающиеся от сформированной растительности, на почвах с запасом семян,спор, различных вегетативных зачатков. (Примером первичной сукцессии может служить зарастание песчаных дюн озера Мичиган. Сообщество первых поселенцев на дюнах состоит из злаков, ивняка и животных, таких как норные пауки и кузнечики. За сообществом первых поселенцев следуют лесные сообщества. Несмотря на то, что развитие началось на очень сухом и бесплодном месте, в конечном итоге здесь появился буково-кленовый лес, в отличие от голых дюн влажный и холодный. Богатая гумусом почва с дождевыми червями и моллюсками в лесу контрастирует с сухим песком, на котором она образовалась.) В качестве примера вторичной сукцессии приведем восстановление елового леса. После вырубки или пожара условия на месте ельника настолько изменяются, что ель не может снова заселить освободившуюся площадь. В первые два года на вырубках и гарях буйно развиваются травянистые растения: кипрей, вейник и др. Вскоре появляются многочисленные всходы березы, осины, а иногда сосны, семена которых легко разносятся ветром. Деревья вытесняют травянистую растительность и постепенно образуют мелколистный или сосновый лес). Демутация-разновидность вторичной сукцессии в направлении восстановления сообществ прежнего состава, происходящая в экосистеме, где прежние растительные и животные сообщества удалены или находятся в состоянии дигрессия по антропогенным или естественным причинам (например, из-за лесного пожара). Дигрессия- ухудшение состояния экосистем под воздействием факторов среды или человеческой деятельности.3.6 Классификация биоценозов. Существует несколько подходов к классификации биоценоза:.Географический подход заключается в разделении биоценозов по их расположению в различных физ. зонах. Эти зоны отличаются факторами первичной периодичности (количество солнечной энергии и влажность).Историко-периодический подход позволяет выделить биоценозы по периодам их существования на Земле.Функциональный подход связан с особенностями реализации круговорота через характерную для биоценоза трофическую сеть.Экосистемный подход связан с тем, что понятие биоценоз и понятия сообщество вложенное в экосистему – идентичны. Классификация- это логическая операция, которая заключается в разбиении данного множества объектов на подмножества, или классы. В 1910 г. на 3-м Международном ботаническом конгрессе в Брюсселе принято решение считать основной единицей классификации растительности ассоциацию. Одно из лучших определений ассоциации принадлежит В.Н. Сукачеву (1957): «Ассоциация (тип фитоценоза) объединяет все фитоценозы, однородно участвующие в аккумуляции и трансформации вещества и энергии на поверхности земли, или, точнее, фитогеосферы. Ассоциация — типологическая единица. Таксономическая единица классификации растительности на региональном уровне — формация. В одну формацию объединяются ассоциации с одними и теми же доминантами и эдификаторами главного яруса. Таксономическая единица самого высокого ранга — тип растительности. При ее выделении основное внимание обращается на принадлежность эдификаторов и доминантов к одной или сходным жизненным формам. Биомы – растительные формации или комплексы представляющие собой однородные сообщества независящие от состава растительности. Они занимают значительные территории и регулируются макроклиматом. 3.7 Границы биоценозов. Большинство ученых придерживается представления о постепенности, континуальности растительного покрова (Л. Г. Раменский и др.). При этом речь может идти о континууме топографическом, темпоральном и таксономическом (постепенные переходы между таксономическими категориями). Животные в отличие от растений, менее тесно связаны с сообществами. Поэтому при решении вопроса о резкости или континуальности границ основное значение имеют неподвижные, привязанные к месту растения. К вопросу о резкости границ между биоценозами следует подойти с таких позиций:1. Плавность границ сообществ зависит от масштаба их изображения и изучения. 2. Чем ниже таксономическая категория, тем более плавными являются ее границы.3. Одни из сообществ обладают более резкими, другие – более плавными границами; более резкими границами характеризуются сообщества, эдификаторы которых оказывают более мощное преобразовательное воздействие на среду.4. Как правило, условия существования сообществ сменяют я более постепенно, чем сами сообщества.5. Возникающая в процессе развития сомкнутости сообществ сопряженность между образующими их видами способствует большей резкости границ между сообществами.Таким образом, хотя непрерывность биоценотического покрова нашей планеты не вызывает сомнения, однако в нем могут быть выделены участки, однородные по видовому составу, характеру динамики и структурным особенностям. Они отделены от соседних участков то резкими, то плавными постепенными переходами, однако и в последнем случае ширина переходной полосы много меньше, чем ширина участков, которые она связывает. Экотон- переход между двумя относительно четко различающимися сообществами, переходное сообщество.

4.Географические закономерности дифференциации живого покрова суши.4.1 по широтному градиенту (что отражает изменения в теплообеспеченности) и по градиенту океан—континент, что отражает изменения, связанные с нарастанием континентальности. Еще один важнейший градиент —- от подножия горных массивов к вершинам, так называемый высотный градиент. Изменения растительности и животного населения с высотой (высотная поясность) также тесно связаны с изменениями обеспеченности теплом и влагой и соотношением этих показателей при подъеме в горы. 4.2 Под широтной географической зональностью подразумевают закономерное изменение физико-географических процессов, компонентов и комплексов от экватора к полюсам. Зональный биоценоз занимает типичные для данной зоны так называемые плакорные участки (плоские или слабоволнистые, слабонаклоненные, суглинистые, хорошо дренируемые поверхности в пределах междуречий). Интразональные и экстразональные биоценозы приурочены к специфическим местообитаниям, где экологические условия отличаются от местообитаний плакоров. Наличие таких ландшафтов обычно связано с повышенным грунтовым увлажением или с особыми эдафическими условиями. Интразональные ландшафты также зональны, но их зональность своеобразна (например, зональность болот в Западной Сибири).Интразональные биоценозы нигде не образуют своей зоны, но включены в одну или несколько природных зон во внеплакорных условиях (например, пойменные луга, биоценозы болот). Экстразональные биоценозы – участки зональных биоценозов виде островков, включенных в другие природные зоны во внеплакорных условиях (обычно на склонах определенной экспозиции).4.3 Высотная зональность- закономерная смена природных условий, природных зон и ландшафтов в горах по мере возрастания абсолютной высоты (высоты над уровнем моря). Географическое положение горной системы. Количество высотных поясов в каждой горной системе и их высотное положение в основных чертах определяются широтой места и положением по отношению к морям и океанам (континентальностью). По мере продвижения с севера на юг высотное положение природных поясов в горах и их набор постепенно увеличиваются. Самый нижний пояс в горной системе является продолжением той широтной зоны, которая расположена у подножия.Абсолютная высота горной системы. Чем выше поднимаются горы и чем ближе они расположены к экватору, тем большее количество высотных поясов они имеют.Рельеф. Рельеф горных систем (орографический рисунок, степень расчленённости и выравненности) определяет распределение снежного покрова, условия увлажнения, сохранность или вынос продуктов выветривания, влияет на развитие почвенно-растительного покрова и тем самым определяет разнообразие природных комплексов в горах.Климат. С поднятием в горы меняются температура, увлажнение, солнечная радиация, направление и сила ветра, типы погоды. Климат определяет характер и распространение почв, растительности, животного мира и т. д., а следовательно, разнообразие природных комплексов.Экспозиция склонов. Она играет существенную роль в распределении тепла, влаги, ветровой деятельности, а следовательно, процессов выветривания и распределения почвенно-растительного покрова. На северных склонах каждой горной системы высотные пояса расположены обычно ниже, чем на южных склонах. 4.4 Элементарной единицей дифференциации живого покрова суши является биогеоценоз в границах фитоценоза, который никогда не существует изолированно, а связан территориально и функционально со смежными. Результатом этого являются сочетания (комбинации) сообществ, образующие структуру живого покрова, которую можно исследовать в разных масштабах: суши в целом, материков, крупных регионов и ландшафтов. Различия в структуре живого покрова суши обусловлены многообразием изменений в пространстве климатических, орографических, почвенно-литологических условий, определяющих значительное число вариантов сочетаний разных типов сообществ друг с другом в тех или иных регионах. На региональном уровне (в частности на этапе возобновления леса) важное значение имеют схема образования типов вырубок в связи с исходными типами леса и схема этапных смен растительного покрова после рубки. Чем продуктивнее, сложнее и богаче лесной биогеоценоз и, следовательно, прочнее и многообразнее его внутренние связи, тем шире диапазон качественных изменений экосистемы в связи с рубкой. С повышением продуктивности (бонитета) леса увеличивается число типов вырубок на месте одного и того же типа леса 4.5 -???

5. Основные типы биомов суши и их характеристики.5.1 Тундра-— вид природных зон, лежащих за северными пределами лесной растительности, пространства с вечномёрзлой почвой, не заливаемой морскими или речными водами. Тундра находится севернее зоны тайги. По характеру поверхности тундры бывают болотистые, торфянистые, каменистые. Тундра отличается очень суровым климатом (климат — субарктический), живут здесь только те растения и животные, которые выносят холод, сильные ветра. В тундре довольно редко встречается крупная фауна.Зима в тундре чрезвычайно продолжительная. Так как большая часть тундры находится за Полярным кругом, то тундра зимой переживает полярную ночь. Суровость зимы зависит от континентальности климата. Для почв тундры характерен низкий снежный покров — 0-50 см, который из-за сильных ветров сносится, вечная мерзлота в почве влияет на её плодородие. Почвы тундрово-глеевые и торфянистые. Растительность тундры составляют в первую очередь лишайники и мхи, карликовые виды берёзы и ивы, ягодные кустарнички княженика, голубика. Типичные обитатели российской тундры — северные олени, лисицы, снежные бараны, волки, лемминги и зайцы-русаки.5.2 Леса умеренного пояса- Сме́шанный лес — лес, характеризующийся смешением хвойных и лиственных древесных пород.(Европа, Азия, Северная Америка). Для смешанных лесов Европы характерны следующие лесообразующие породы — ель, сосна, дуб, клён, липа, ясень, вяз. В горных смешанных лесах Юго-Восточной Азии широко распространены тис, тсуга, пихта, лиственница, ель, берёза, липа, клён. Густой подлесок образован жасмином, сиренью, аралией, рододендроном. Смешанные леса Северной Америки характеризуются разнообразием деревьев, из которых основными являются: клён сахарный, пихта бальзамическая, бук крупнолистный, секвойя, сосна жёлтая, дуб двуцветный. Обильная подстилка и мощный гумусовый горизонт. Теплое влажное лето и холодная зима. Животные: лесная куница, черный хорек, зубр, европейская неясыть,белка.5.3 Степи- Во внутриконтинентальных регионах Северной Америки и Евразии огромные площади занимают более или менее ксерофильные травянистые формации, известные под названием прерии и степи. Для этих регионов характерны континентальные типы климата, часто с суровой зимой и устойчивым снежным покровом. Осадки распределены относительно равномерно в течение года, лето, особенно во второй половине, засушливое. Растительность: ковыль, типчак, тонконог, мятлик, овсец. Животный мир: антилопы, суслики, сурки, слепыши, степной орёл, дрофа.5.4 Тропические листопадные и постоянно влажные леса- Влажные тропические леса сконцентрированы в трех обширных регионах мира: северной части Южной (включая обширный массив в бассейне Амазонки) и прилежащей к ней части Центральной Америки; Западной экваториальной Африке. Раст-ть: лианы и эпифиты. Животный мир: древесные кенгуру, гиббоны, лемуры. Листопадные тропические леса- развиты в муссонной области Индостаны, Бирмы, Таиланда. Раст-ть: сахарный тростник, бамбук,бобовые, злаковые. Животный мир: обезьяны, белки, летяги, ленивцы, хамелеоны, лягушки. 5.5 Пустыни умеренного и тропического поясов. Пусты́ня — природная зона, характеризующаяся равнинной поверхностью, разреженностью или отсутствием флоры и специфической фауной. Тип климата — теплый, сухой (засушливый). Температурный режим пустыни зависит, в первую очередь, от её географического положения. Воздух пустынь, обладая крайне низкой влажностью, практически не защищает поверхность почвы от солнечной радиации. Рас-ть: пальма, олеандр,ива. Животный мир: ящерицы круглоголовки, грызуны, вараны.

6.1 Ареал как географическая характеристика организмов.

Ареал - часть земной поверхности или акватории, в пределах которой достаточно длительное время постоянно встречаются популяции определенного вида или другого систематического таксона живых организмов. Учение об ареалах (ареалогия) - один из важнейших разделов биогеографии, задачей которого является анализ закономерностей географического распространения организмов. Биогеографическое районирование, выделение фаунистических и флористических регионов, отличающихся по систематическому составу, в сущности, опирается на анализ ареалов.

В биогеографии главным объектом изучения является ареал вида, поскольку вид - основная и исходная таксономическая категория живых организмов. Наряду с этим полноправно изучение как надвидовых (родовых, семейственных), так и подвидовых ареалов (подвид, форма, раса). В отдельных случаях, особенно при исследовании процесса географического видообразования, именно подвидовые ареалы дают ценный научный материал.

Ареал - важнейшая географическая характеристика биологического вида. Формирование ареалов осуществляется в результате взаимодействия процессов эволюции живых организмов и условий среды их обитания, под контролем которых в значительной степени находятся возможности расселения вновь возникающих таксонов.

6.2 Границы ареалов и их формы.

Размеры ареалов, их границы тесно связаны с экологической пластичностью живых организмов, их способностью существовать в широкой амплитуде (и при существенных колебаниях) основных экологических факторов. Особое значение имеют температура, влажность, освещение, питание, характер субстрата, для водных животных существенную роль играют химизм воды, содержание в ней кислорода, температура и прочие характеристики.

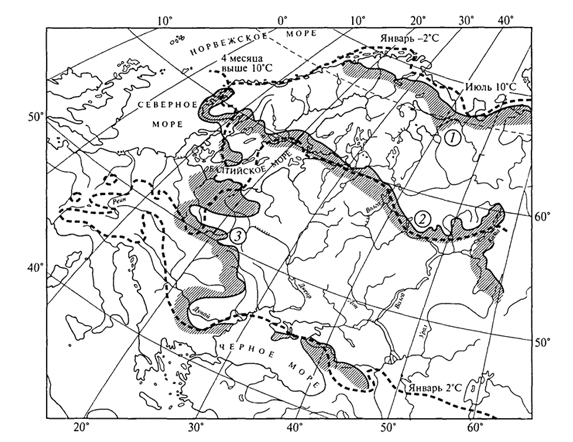

Границы ареалов часто обусловлены изменением климатических условий, особенно гидротермического режима, долготы дня, мощности снегового покрова. Сущность климатически обусловленных границ весьма различна; следует иметь в виду, что в одних случаях граница расселения вида обусловлена недостатком тепла или сокращением продолжительности теплого периода, в других - решающее значение может иметь суровость зим или уменьшение количества осадков в течение определенной части года. Для ряда европейских древесных пород установлено, что их распространение на север и восток в наибольшей степени регулируется зимними температурами. Эта зависимость проявляется в очертаниях восточной и северной границы бука лесного, северной границы распространения дуба черешчатого (рис. 38). Не следует полагать, что та или иная граница обусловлена конкретными значениями данных климатических показателей. По существу, рубеж проходит там, где в изменившихся условиях среды снижается конкурентная способность вида по отношению к другим и он более не в состоянии поддерживать свое существование. Иными словами, на фоне климатических изменений снижается жизненность, генеративная способность вида, уменьшается его численность, что ограничивает дальнейшее его расселение.

Рис. 38. Границы ареалов ели (1), дуба (2) и бука (3) в сопоставлении со среднемесячными изотермами января и июля (Г.Вальтер, 1982)

Не менее значимы в формировании границ ареалов почвенно-грунтовые (эдафические) условия, определяющие характер конкретных местообитаний. Так, например, засоление почвы токсичными для растений солями, обогащенность ее карбонатами являются экологической преградой, определяют границы немалого числа видов растений. Многие животные, ведущие норный образ жизни, не распространяются на территории, где к поверхности приближены скальные породы, и т.д.

Биоценотические границы определяются взаимоотношениями разных видов в сообществе. Эти взаимоотношения носят разный характер (симбиоз, комменсализм, конкуренция и т. п.). Конкуренция - одна из причин стабильности границ ареалов двух близких видов, например лесной куницы и соболя на Урале и в Западной Сибири. Границы ареалов определяются также тесными связями между видом-хозяином и видом, паразитирующим на нем. Так, распространение паразитного растения зависит от условий, создаваемых присутствием или отсутствием на данной территории того растения-хозяина, с которым он связан. Например, обычный для многих районов Сибири и Дальнего Востока один из видов семейства заразиховых не может "вырваться" за пределы ареала некоторых видов ольхи и его границы совпадают с границами последнего. Распространение так называемой кедровой сосны - сибирского кедра - тесно связано с ареалом птицы кедровки. Расселение этого вида во многом зависит от количества и распространения семян (за счет оброненных ею или созданных и "забытых" запасов семян). Ареалы кедровых сосен и кедровки практически совпадают (А. И.Толмачев, 1974). Следствием тесных связей многих видов растений из семейства бобовых со шмелями являются и некоторые особенности их распространения. Так, на Крайнем Севере многие виды бобовых - астрагалов, копеечников и др., характерные для арктических пространств Сибири, отсутствуют на тех островах, где в составе фауны нет шмелей.

В тех случаях, когда граница остается стабильной и расселения не происходит, несмотря на то что условия среды внутри ареала и за его пределами однородны и вполне благоприятны для вида, объяснение кроется в исторических причинах. Границы ареалов, происхождение которых обусловлено минувшими событиями и не оправдывается экологической обстановкой настоящего времени, называются историческими или реликтовыми. Особую роль в формировании границ ареалов играет деятельность человека. Он способствует расселению растений и животных, используемых им в пищу или для каких-либо других целей, просто сопутствующих ему в качестве обитателей заселяемых им мест. С развитием земледельческой культуры человек начал распространять семена возделываемых растений, а вместе с ними и семена многих других, ставших в новых условиях сорняками. Так, по-видимому, уже давно уроженец Средиземноморской области - синий василек распространился как спутник человека по значительным пространствам Южной и Средней Европы. Переселения полинезийцев по островам Тихого океана сопровождались переносом и натурализацией на заселявшихся ими островах ряда тропических растений и некоторых животных. Кочевые народы, перегоняя стада домашних животных, также способствовали расселению растений в новые места. Аналогично вслед за человеком происходило расселение серой и черной крысы, домовой мыши и др. В далеком прошлом расселение синантропных и рудеральных видов протекало относительно медленно. Но с развитием средств сообщения, особенно судоходства и авиаперевозок, увеличиваются массовость переселений и расстояния, на которые они происходят. Кроме того, пространства морей и океанов давно перестали играть роль непреодолимых препятствий.

Влияние человека на формирование ареалов не ограничивается заносом видов на отдаленные территории. Громадное значение имеет производимое человеком разрушение (или коренное видоизменение) первичного растительного покрова, создающее новые местообитания, доступные для заселения "пришлыми" видами. Прежде всего это пашни, служащие местами поселения основной массы сорных растений и синантропных животных, большинство которых не могли бы распространяться по территориям с ненарушенным растительным покровом. Наличие крупных массивов полей позволяет пришельцам не только внедряться, но и массово размножаться, поддерживая свое существование независимо от дальнейшего заноса семян извне или возможностей расселения животных. Большое значение как этапы на путях расселения сорняков и синантропов имеют железнодорожные насыпи, придорожные полосы и канавы, отвалы горных выработок, мусорные места в поселках и другие, не покрытые первичной растительностью участки. Разумеется, расселение с помощью человека остается под жестким контролем климатических условий. Одновременно оно убедительно показывает, сколь велика роль преград для расселения организмов, существующих в естественных условиях. С нарушением сложившегося биоценотического покрова связан и другой аспект воздействия человека - уничтожение (прямое или косвенное) вида на какой-то части его ареала.