ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» |

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА |

|

ОМСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

«Изучение конструкции и принципа работы электродвигателя постоянного тока»

Предмет: Электротехника. Основы электроники.

Электрические измерения.

Профессия: машинист электровоза

Код профессии: 14399

Преподаватель: Гаврилов Олег Константинович

Омск

2015 г.

Тема: «Изучение конструкции и принципа работы электродвигателя постоянного тока»

Цели:

обучающая - изучить конструкцию и принцип работы электрических двигателей постоянного тока, изучить неисправности тяговых электрических машин;

развивающая - самостоятельная работа с технической документацией, заполнение таблиц отчета;

воспитательная – знать конструкцию и принцип работы электрических двигателей постоянного тока, изучить неисправности тяговых электрических машин;

применять полученные теоретические знания при выполнении практической работы, а впоследствии на производстве.

Оборудование и принадлежности:

1.Натуральные образцы тяговых двигателей: ТЛ-2К1, ЭД-107, УРТ-110, остова, якоря, их разрезы; двигателей НБ-431А привода компрессоров КТ-6эл; двигателей ТЛ-110М привода вентиляторов системы вентиляции электровоза; генератора управления ДК-405К.

2. Зорохович А.Е., Крылов С.К. Основы электротехники для локомотивных бригад. – М.: Транспорт, 1973;

3.Электровозы ВЛ10 и ВЛ10у. Руководство по эксплуатации.

О.А. Кикнадзе.

4.Иллюстрированный учебное пособие «Электровоз 2ЭС6 «СИНАРА»,

Гаврилов О.К., Омск 2011г.;

5. Иллюстрированный учебное пособие «Электровоз 2ЭС10 «ГРАНИТ»,

Гаврилов О.К., Омск 2013г.;

Порядок выполнения:

1.Изучить конструкцию и принцип работы электрических двигателей постоянного

тока.

2.Изучить неисправности тяговых электрических машин.

3.Сделать выводы по проделанной работе.

Содержание отчета:

1. Тема работы.

2. Цель работы.

3. Краткие сведения из теории по устройству тяговых электрических машин.

4. Назначение узлов электрических машин.

6. Заполнение отчета.

7. Ответы на контрольные вопросы.

8. Выводы.

Порядок выполнения работы.

Приступая к работе, необходимо ознакомиться с правилами безопасности проведения работ .

В 1-м пункте отчёта требуется отразить конструкцию электрических машин постоянного тока.

Во 2-м пункте отчёта требуется описать неисправности электрических машин.

В 3-ем пункте отчёта требуется описать назначение узлов электрических машин постоянного тока.

В 4-м пункте отчёта требуется описать причины возникновения реакции якоря, реактивной ЭДС, и узлы электрической машины, применяемые для устранения их негативного влияния на работу машины постоянного тока.

В 5-ом пункте отчета требуется сделать выводы по проделанной работе.

Сведения из теории

Изобретение электродвигателя.

Борис Семёнович Яко́би (21 сентября 1801- 11 марта 1874) — русский физик, академик Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук. Родной брат выдающегося немецкого математика Карла Якоби. Отец будущего физика, Сомон Якоби, был личным банкиром короля Пруссии Фридриха Вильгельма III. Свою учёбу он начинает в Берлинском университете, затем переходит в Гёттингенский университет. По окончании курса в Гёттингене до 1833 года работал архитектором в строительном департаменте Пруссии.

В 1834 году переезжает в Кёнигсберг, где в университете преподавал его младший брат Карл.

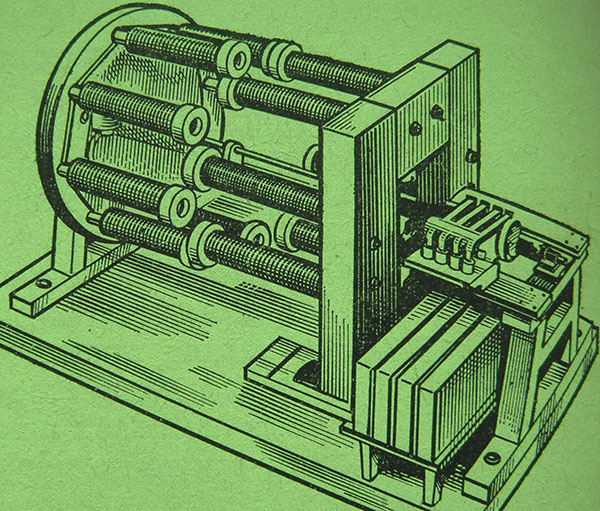

Увлечения физикой приводят Якоби к серьёзному изобретению — первому в мире электродвигателю с непосредственным вращением рабочего вала.

До изобретения Якоби существовали электротехнические устройства с возвратно-поступательным или качательным движением якоря.

Целью учёного становиться создание более мощного электродвигателя с возможностью его практического применения. В 1834 году Якоби строит электродвигатель, основанный на принципе притяжения и отталкивания между электромагнитами (Рисунок1).

Двигатель состоял из двух групп магнитов: четыре неподвижных были установлены на раме, а остальные на вращающемся роторе. Для попеременного изменения полярности подвижных электромагнитов служил придуманный учёным коммутатор, принцип устройства которого, используется до настоящего времени в тяговых электродвигателях. Двигатель работал от гальванических батарей и на момент создания был самым совершенным электротехническим устройством. Двигатель поднимал груз массой примерно 4—5 кг на высоту примерно 30 см в секунду. Мощность двигателя была около 15 Вт, частота вращения ротора 80-120 оборотов в минуту.

Рисунок 1.

Рисунок 1.

В этом же году Якоби направляет рукопись с описанием своей работы в Парижскую академию наук. Изобретение рассматривается на заседании Академии и практически сразу работа публикуется. Таким образом, о построенном в мае 1834 года в Кенигсберге двигателе становится широко известно в декабре 1834 года.

В 1838 году Якоби сделал своё самое замечательное открытие, а именно открыл гальванопластику, положив начало целому направлению прикладной электрохимии. Значительные успехи были достигнуты в области телеграфии.

Он сконструировал телеграфный аппарат синхронного действия с непосредственной (без расшифровки) индикацией в приёмнике передаваемых букв и цифр и первый в мире буквопечатающий телеграфный аппарат, руководил строительством первых кабельных линий в Санкт-Петербурге и между Санкт-Петербургом и Царским Селом.

Разрабатывал гальванические батареи, много работал над созданием противокорабельных мин нового типа, в том числе самовоспламеняющихся (гальваноударных) мин, мин с запалом от индукционного аппарата; был инициатором формирования гальванических команд в сапёрных частях русской армии.

Рисунок 2. Первые поездки на электровозе.

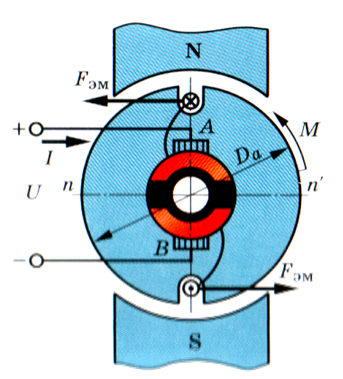

Принцип действия электродвигателя постоянного тока.

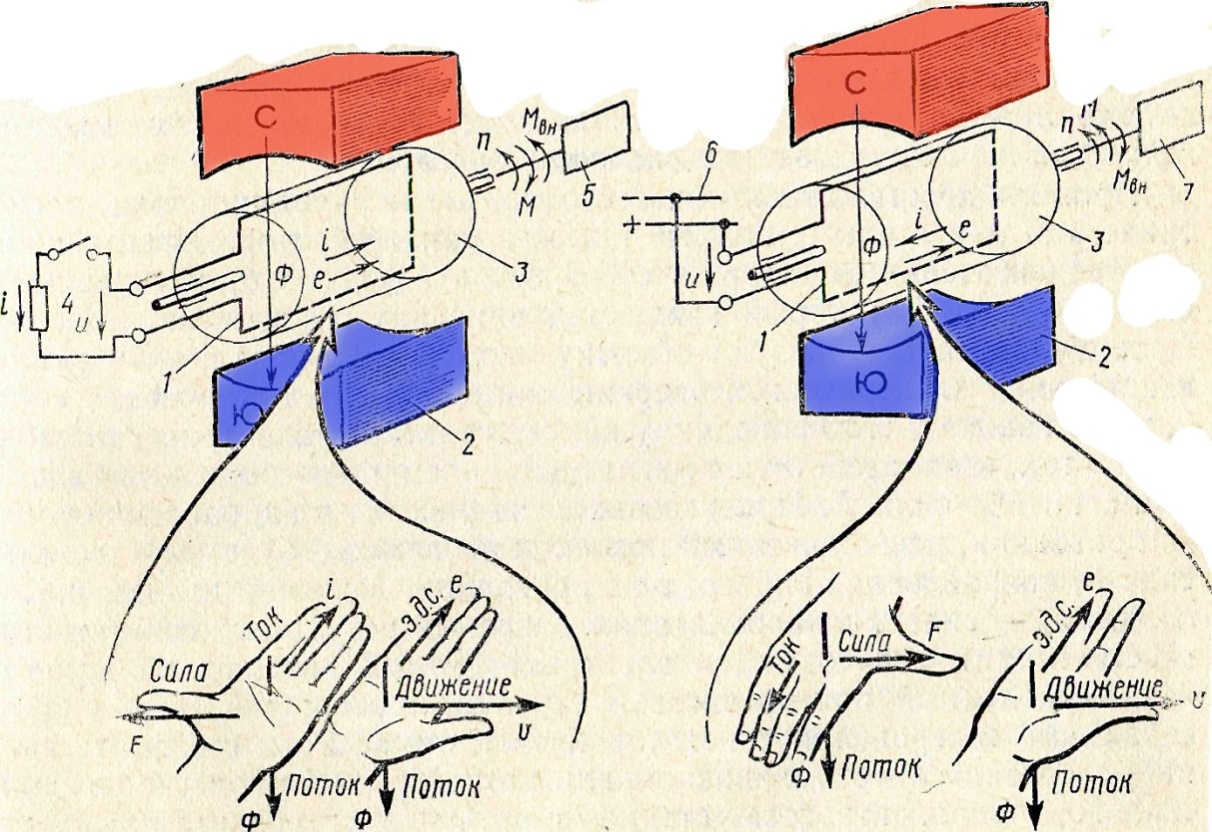

Принцип действия любой электрической машины основан на использовании явлений электромагнитной индукции и возникновения электромагнитных сил при взаимодействии проводников с током и магнитного поля.

Эти явления имеют место при работе, как генератора, так и электродвигателя.

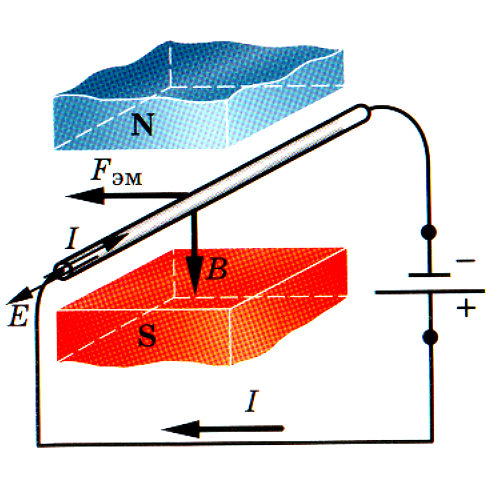

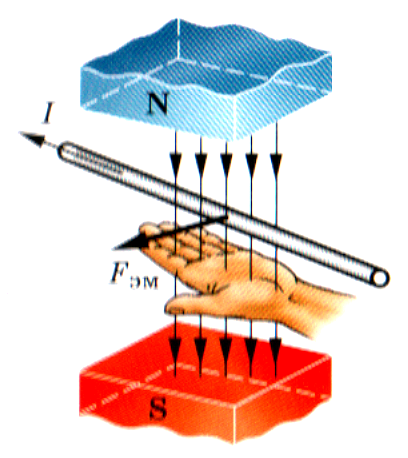

Рисунок 3. Рисунок 4. Рисунок 5.

Если проводник длиной L поместить в магнитное поле с индукцией В и пропустить по нему ток I, то появится электромагнитная сила Fэм (рисунок 3). Данная электромагнитная сила определяется по правилу левой руки. Левую руку надо расположить так, чтобы магнитные силовые линии входили в ладонь, 4 вытянутых пальца располагались по направлению тока в проводнике, тогда отогнутый на 90 большой палец укажет направление электромагнитной силы F (рисунок 4). На рисунке 5 представлена модель простейшего двигателя постоянного тока.

Генераторы - предназначены для выработки электрической энергии

Двигатели - для приведения в движение узлов и механизмов.

• Электрические двигатели (Рисунок 7) преобразуют электрическую энергию в механическую. Поэтому для работы двигателя его надо соединить проводами с источником электрической энергии.

• Генераторы (Рисунок 8) преобразуют механическую энергию в электрическую. Это означает, что для работы генератора надо вращать его вал каким-либо двигателем.

Рисунок 6.

Виток или катушка с током, находящиеся в магнитном поле (Рисунок 6), создают вращающий момент, стремящийся повернуть виток или катушку в положение, перпендикулярное силовым линиям.

Рисунок 7. Рисунок 8.

Рисунок 9.

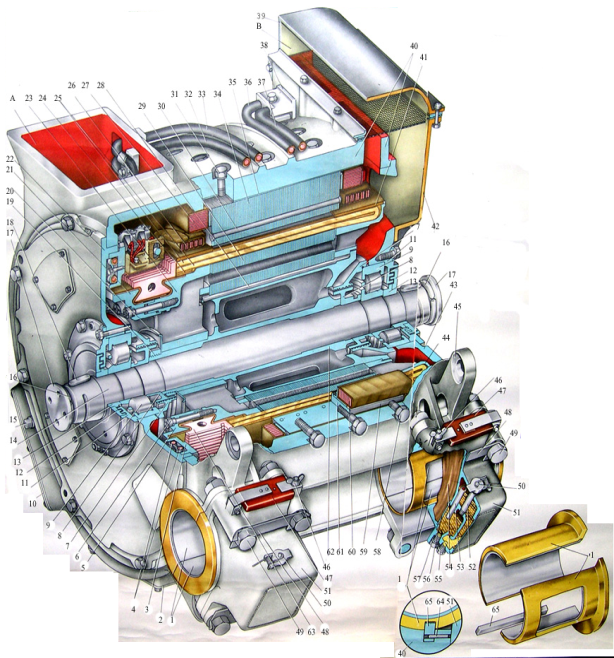

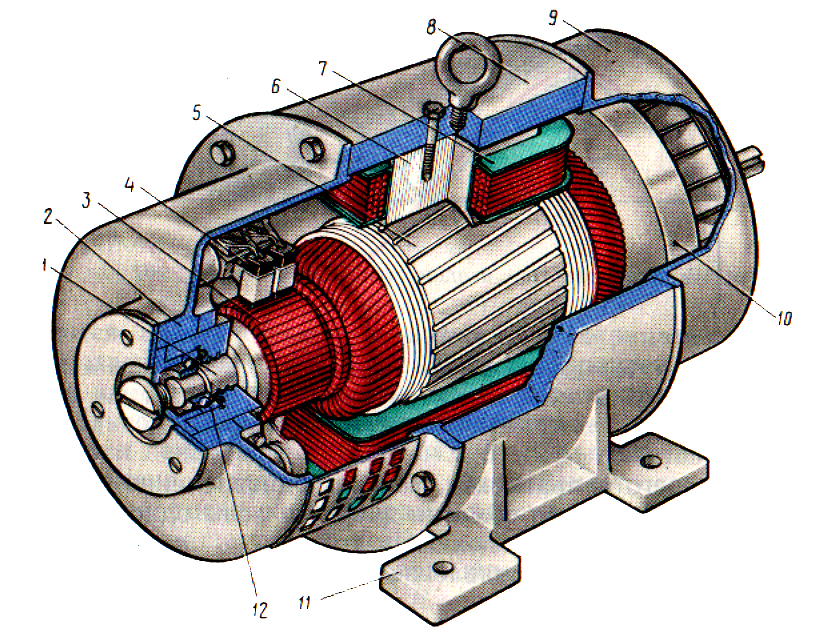

В настоящее время изготовляют электрические машины постоянного тока, предназначенные для работы в самых различных отраслях промышленности, поэтому отдельные узлы этих машин могут иметь разную конструкцию, но общая конструктивная схема машин одинакова. Тяговый электродвигатель состоит из остова, якоря, главных полюсов, дополнительных полюсов, компенсационной обмотки, траверсы с щеточным аппаратом, подшипниковых щитов и узлов подвешивания.

Назначение, устройство остова двигателя.

Неподвижная часть машины постоянного тока называется остовом.

(рисунок 9). Остов состоит из станины 8 и главных полюсов 6 (рисунок 9). Остов 8 служит для крепления полюсов и подшипниковых щитов и является частью магнитопровода, так как через нее замыкается магнитный поток машины. Станину изготовляют из стали — материала, обладающего достаточной механической прочностью и большой магнитной проницаемостью. В нижней части остова имеются лапы 11 для крепления машины к фундаментальной плите, а по окружности станины расположены отверстия для крепления сердечников главных полюсов 6. Обычно станину делают цельной из стальной трубы, либо сварной из листовой стали, за исключением машин с весьма большим наружным диаметром, у которых станину делают разъемной, что облегчает транспортировку и монтаж машин.

Остов двигателя ТЛ-2К1представляет собой отливку из стали марки 25Л-2, и составляет часть магнитной системы двигателя, служит сборочной единицей, к нему прикреплены шесть главных и шесть дополнительных полюсов, поворотная траверса с шестью щеткодержателями, щиты с роликовыми подшипниками, в которых вращается якорь двигателя. С наружи остов имеет кронштейн для крепления маятникового подвешивания и шапок МОП, а также кронштейн предохраняющий от падения на путь в случае обрыва подвешивания.

Остов

электродвигателя ТЛ2К-1

Остов

электродвигателя ТЛ2К-1

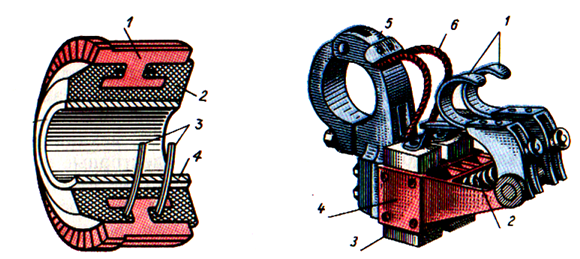

Назначение, устройство щеточного аппарата.

Электрический контакт с коллектором осуществляется посредством щеток, располагаемых в щеткодержателях 4 (см. рисунок 10).

Щеткодержатель (рисунок 11) состоит из обоймы 4, в которую помещают щетку 3, курка 1, представляющего собой откидную деталь, передающую давление пружины 2 на щетку. Щеткодержатель кренят на пальце зажимом 5. Щетка снабжается гибким тросиком 6 для включения ее в электрическую цепь машины. Все щеткодержатели одной полярности соединены между собой сборными шинами, подключенными к выводам машины. Одно из основных условий бесперебойной работы машины — плотный и надежный контакт между щеткой и коллектором. Давление на щетку должно быть отрегулировано, так как чрезмерный нажим может вызвать преждевременный износ щетки и перегрев коллектора, а недостаточный нажим—искрение на коллекторе.

Рисунок 10. Рисунок 11.

Щеточный аппарат электродвигателя ТЛ-2К1 предназначен для подвижного соединения коллектора с внешней цепью, он состоит из траверсы разрезного типа с поворотным механизмом, шести кронштейнов, шести щеткодержателей. Траверса - стальная, имеет по наружному ободу зубчатый венец, входящий в зацепление с шестерней поворотного механизма. Щеткодержатель имеет две цилиндрические пружины.

В окна щеткодержателя вставлены две разрезные щетки марки ЭГ-61 резиновыми амортизаторами и медными шунтами для отвода тока. Важнейшее условие хорошей работы щетки является плотный контакт между щеткой и коллектором.

Устройство якоря двигателя, его назначение.

Якорь. Якорь машины постоянного тока (рисунок 9,10) состоит из вала 1, сердечника 5 с обмоткой и коллектора 3. Сердечник якоря имеет шихтованную конструкцию и набирается из штампованных пластин тонколистовой электротехнической стали. Листы покрывают изоляционным лаком, собирают в пакет и запекают. Готовый сердечник напрессовывают на вал якоря. Такая конструкция сердечника якоря позволяет значительно ослабить в нем вихревые токи, возникающие в результате его перемагничивания в процессе вращения в магнитном поле. На поверхности сердечника якоря имеются продольные пазы, в которые укладывают обмотку якоря.

Обмотку выполняют медным проводом круглого или прямоугольного сечения. Пазы якоря после заполнения их проводами обмотки обычно закрывают клиньями (текстолитовыми или гетинаксовыми). В некоторых машинах пазы не закрывают клиньями, а накладывают на поверхность якоря бандаж. Бандаж делают из проволоки или стеклоленты с предварительным натягом.

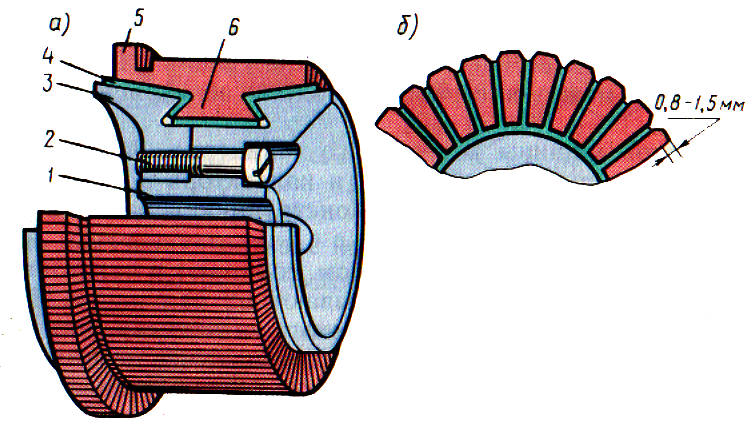

Коллектор (Рисунок 9,12)

3 является одним из сложных узлов машины постоянного тока. Основными элементами коллектора являются пластины трапецеидального сечения из твердотянутой меди, собранные таким образом, что коллектор приобретает цилиндрическую форму. В зависимости от способа закрепления коллекторных пластин различают два основных типа коллекторов: со стальными конусными шайбами и на пластмассе. На рисунке 12а показано устройство коллектора со стальными конусными шайбами. Нижняя часть коллекторных пластин 6 имеет форму «ласточкина хвоста». После сборки коллектора эти части пластин оказываются зажатыми между стальными шайбами 1 и 3, изолированными от медных пластин миканитовыми манжетами 4. Конусные шайбы стянуты винтами 2. Между медными пластинами расположены миканитовые изоляционные прокладки. В процессе работы машины рабочая поверхность коллектора постепенно истирается щетками. Чтобы при этом миканитовые прокладки не выступали над рабочей поверхностью коллектора, что вызвало бы вибрацию щеток и нарушение работы машины, между коллекторными пластинами фрезеруют пазы (дорожки) на глубину до 1,5 мм (рисунке 12, б). Верхняя часть 5 коллекторных пластин (см. рисунок 12, а), называемая петушком, имеет узкий продольный паз, в который закладывают проводники обмотки якоря и тщательно припаивают.

Рисунок 12.

В машинах постоянного тока малой мощности часто применяют коллекторы на пластмассе, отличающиеся простотой в изготовлении. Набор медных и миканитовых пластин в таком коллекторе удерживается пластмассой, запрессованной в пространство между набором пластин и стальной втулкой и образующей корпус коллектора. Иногда с целью увеличения прочности коллектора эту пластмассу 2 армируют стальными кольцами 3 (рисунок 4). В этом случае миканитовые прокладки должны иметь размеры большие, чем у медных пластин 1, что исключит замыкание пластин стальными (армирующими) кольцами 3 (4 — стальная втулка).

Реверсирование двигателя

Направление вращения якоря зависит от направления магнитного потока Ф и направления тока в обмотке якоря Iа, следовательно, чтобы изменить направление вращения якоря надо изменить либо направление тока в якоре, либо направление тока в обмотке возбуждения.

Частота вращения якоря

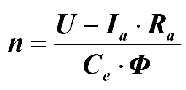

Формула частоты вращения:

|

|

|

Из формулы видно, что регулировать частоту вращения двигателя можно тремя способами:

- изменением напряжения U подаваемого на двигатель;

- изменением сопротивления цепи якоря Rа;

- изменением величины магнитного потока Ф.

Якорь двигателя ТЛ-2К1состоит из:

коллектора;

петлевой обмотки, вложенной в пазы сердечника;

сердечника набранного в пакет из лакированных листов электротехнической стали толщиной 0,5мм. В сердечнике имеется один ряд аксиальных отверстий для прохода вентилирующего воздуха;

стальной втулки;

задней и передней нажимных шайб. Передняя нажимная шайба одновременно служит корпусом коллектора;

вала якоря.

Все детали якоря собраны на общей втулке коробчатой формы, напрессованной на вал якоря, что обеспечивает возможность его замены. Якорь имеет 75 катушек и 25 секционных уравнительных соединений. Каждая катушка имеет 14 отдельных проводников, расположенных по высоте в два ряда, и по семь проводников в ряду.

Коллектор двигателя с диаметром рабочей поверхности 660мм набран из медных пластин, изолированных друг от друга миканитовыми прокладками. Обмотка якоря имеет следующие данные: число пазов 75, число коллекторных пластин 525.Обмотка закреплена изоляционными клиньями и стеклобандажем.

Назначение главных полюсов, их устройство.

Главные полюсы (Рисунок (9,13) предназначены для создания в машине магнитного поля возбуждения. Главный полюс состоит из сердечника 6 и полюсной катушки 7. Со стороны, обращенной к якорю, сердечник полюса имеет полюсный наконечник, который обеспечивает необходимое распределение магнитной индукции в зазоре машины.

Рисунок 13. Главный полюс, дополнительный полюс, компенсационная обмотка ТЛ-2К1.

Сердечники главных полюсов делают шихтованными из листовой конструкционной стали толщиной 1-2 мм или из тонколистовой электротехнической анизотропной холоднокатаной стали. Штампованные пластины главных полюсов специально не изолируют, так как тонкая пленка окисла на их поверхности достаточна для значительного ослабления вихревых токов, наведенных в полюсных наконечниках пульсациями магнитного потока, вызванного зубчатостью сердечника якоря.

Назначение компенсационных обмоток, расположение.

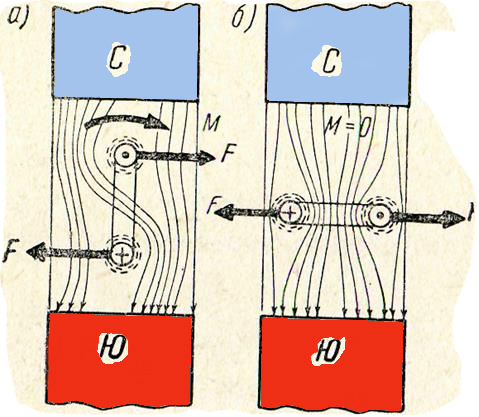

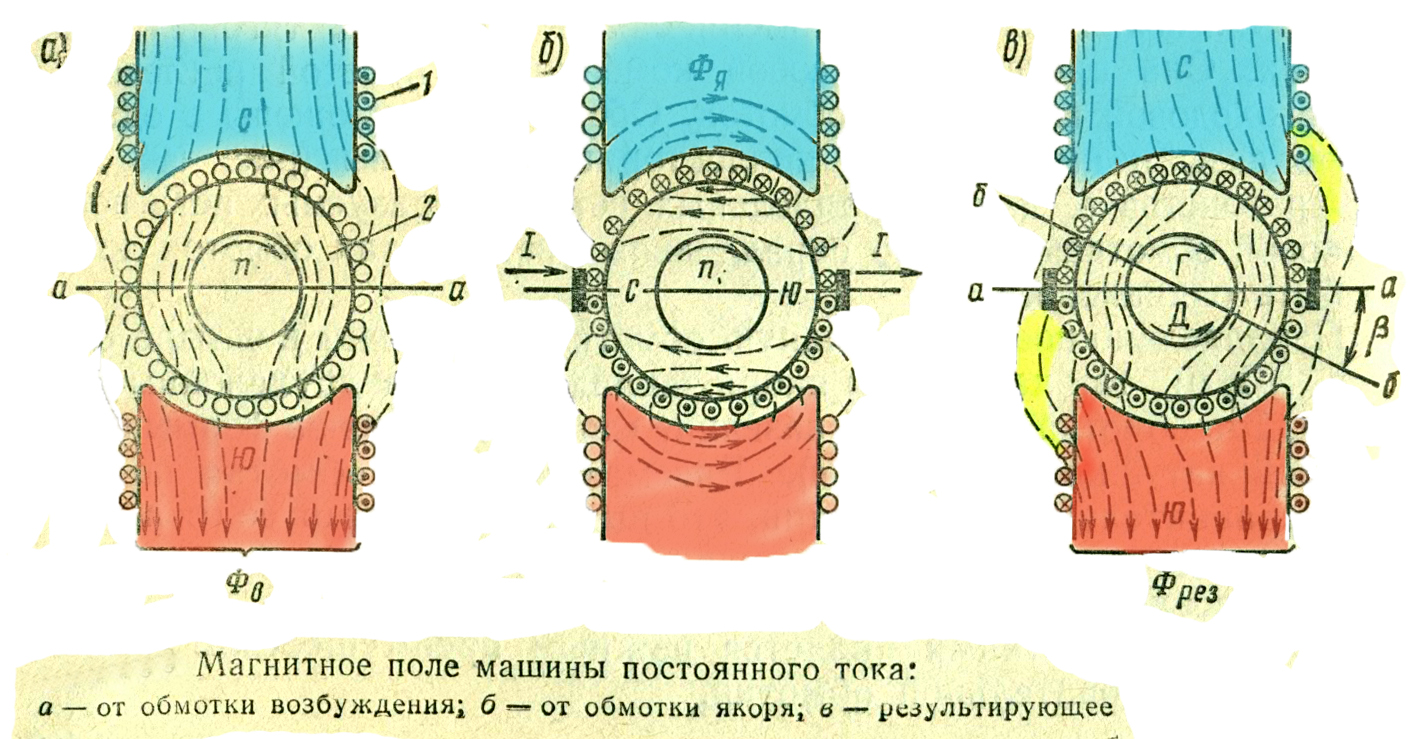

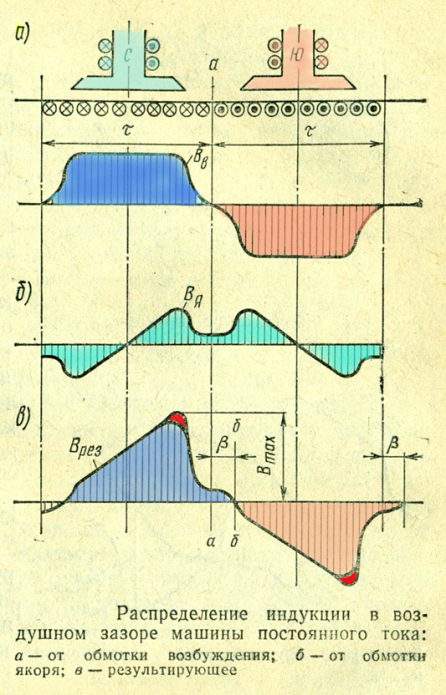

Рисунок 14.

При холостом ходе магнитный поток в машине создается только магнитодвижущей силой обмотки возбуждения (Рисунок 14,15а). В этом случае магнитный поток возбуждения Фв пронизывающий якорь 2, распределяется симметрично относительно продольной оси. Поток возбуждения направлен по продольной оси полюсов, поэтому магнитное поле возбуждения называют продольным.

При работе машины под нагрузкой по обмотке якоря проходит ток, который создает свое магнитное поле (Рисунок 14,15 б)

. Воздействие поля якоря на магнитное поле машины называют реакцией якоря. (Рисунок 14,15 в)

Рисунок

15

Рисунок

15

Реакция якоря, создавая пики индукции Втах под краями полюсов и увеличивая этим напряжение иктах, способствует возникновению в машине кругового огня. Чем больше ток якоря и максимальная индукция Вя по отношению к индукции Вв, тем больше неравномерность распределения индукции вдоль окружности якоря и тем больше «склонность» машины к круговому огню. По этой причине при работе тяговых двигателей в режиме ослабления возбуждения, когда индукция Вв уменьшается, а ток якоря и индукция Вя возрастают, увеличивается опасность кругового огня. То же имеет место и при боксовании колесных пар, при этом возрастает напряжение на коллекторе двигателя, связанного с боксующей колесной парой, что приводит к увеличению напряжения uк max.

Магнитный поток Фя, созданный током якоря, в двухполюсной машине при установке щеток на геометрической нейтрали направлен по поперечной оси машины (Рисунок15 б), поэтому магнитное поле якоря называют поперечным.

В результате действия потока якоря Фя симметричное распределение магнитного поля машины искажается и результирующий поток ФРез оказывается сосредоточенным в основном у краев главных полюсов

(Рисунок 15 в).

Устранение вредных последствий реакции якоря.

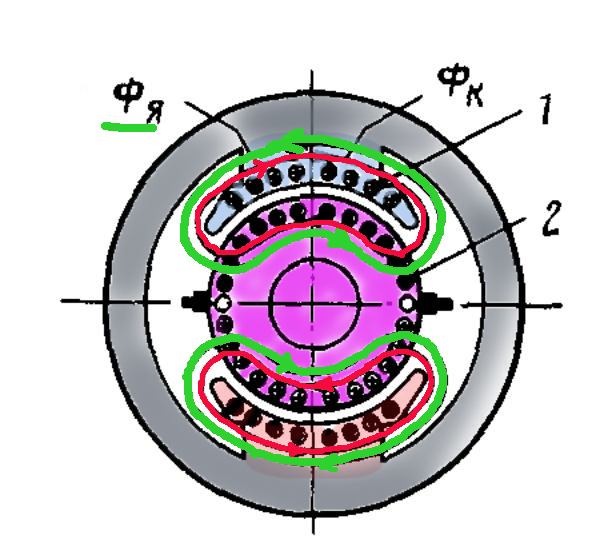

«Склонность» машины к круговому огню, вызванную увеличением индукции под краями полюсных наконечников, устраняют, применяя компенсационную обмотку.

Компенсационная обмотка служит для улучшения рабочих характеристик двигателя, расположена в пазах, проштампованных в наконечниках главных полюсов, и соединена с обмоткой якоря последовательно. У тягового электродвигателя ТЛ-2К1 компенсационная обмотка состоит из шести катушек, намотанных из мягкой прямоугольной медной проволоки и имеет 10 витков. В каждом пазу расположено по два витка.

Компенсационную обмотку включают таким образом, чтобы поток Фк создаваемый ею, был направлен против потока якоря Фя. При условии равенства м. д. с. этих обмоток FK = Fя происходит полная компенсация поперечного потока якоря и устраняются все вызываемые им вредные последствия. (Рисунок 16)

Рисунок 16. Схема

компенсации потока якоря.

Рисунок 16. Схема

компенсации потока якоря.

Компенсационную обмотку включают последовательно с обмоткой якоря, что обеспечивает компенсацию потока якоря при любой нагрузке машины. При увеличении тока якоря возрастает поток якоря Фя, но одновременно увеличивается и поток компенсационной обмотки вследствие чего результирующий поперечный поток машины Фпоп = Фя – Фк= 0

В машинах без компенсационной обмотки для предотвращения сильного увеличения индукции под краями полюсных наконечников искусственно увеличивают магнитное сопротивление в указанных местах. Для этого делают больше воздушный зазор под краями полюсных наконечников, внутреннюю поверхность которых располагают эксцентрично относительно наружной поверхности якоря . Так как магнитный поток стремится пройти по пути с наименьшим магнитным сопротивлением, то большая часть потока полюса проходит в этом случае в якорь через среднюю часть полюса, а потоки, проходящие через края полюсных наконечников, будут минимальными.

Назначение дополнительных полюсов, их расположение.

Добавочные полюсы обеспечивают безыскровую работу машины, то есть улучшают коммутацию машины. Если щетки искрят, то говорят, что машина имеет плохую коммутацию; если искрение отсутствует, то коммутацию называют хорошей. Качество коммутации в значительной степени определяет работоспособность машины и ее надежность в эксплуатации.

По своим размерам они меньше главных. Число добавочных полюсов обычно равно числу главных. В машинах постоянного тока сердечники добавочных полюсов изготовляют из стали. Они имеют монолитную конструкцию, так как значение индукции под добавочными полюсами выбирается обычно небольшим и при вращении якоря индуктирования вихревых токов в их наконечниках практически не происходит.

Под коммутацией в широком смысле слова понимают все явления и процессы, возникающие под щетками при работе коллекторных электрических машин.

Причины искрения щеток.

Искрение может вызываться большим количеством причин; обычно их разбивают на две группы: механические и электромагнитные.

• Механическими причинами являются биение коллектора, его эллиптичность, шероховатость, наличие вы ступающих коллекторных пластин и изоляционных прокладок, вибрация щеткодержателей и т. д. Все эти причины приводят к вибрации щеток, в связи с чем возможен кратковременный разрыв контакта между щеткой и коллектором и возникновение кратковременной электрической дуги.

• Электромагнитные причины приводят к тому, что даже при идеальном состоянии щеточного контакта при выходе коллекторной пластины из-под щетки разрывается ток и возникает короткая электрическая дуга, повреждающая сбегающие части щетки и коллекторных пластин. Искрение, вызванное электромагнитными причинами, повреждает поверхность коллектора и, как следствие, приводит к вибрации щеток, т. е. способствует возникновению искрения из-за механических причин. С другой стороны, неустойчивость щеточного контакта оказывает существенное влияние на электромагнитные процессы в секциях, переходящих из одной параллельной ветви обмотки якоря в другую.

Поэтому, как правило, искрение щеток на коллекторе вызывается совместным действием многих причин.

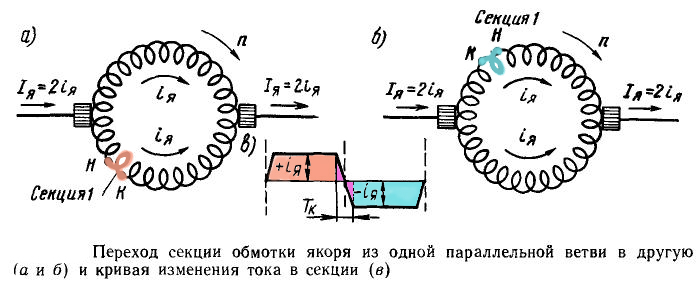

Физическая сущность процесса коммутации.

Как было установлено, щетки разделяют обмотку якоря на несколько параллельных ветвей.

При вращении якоря каждая секция его обмотки переходит из одной параллельной ветви в другую, что сопровождается резким изменением направления тока в секции и замыканием этой секции накоротко щетками.

Процесс переключения секций обмотки якоря из одной параллельной ветви в другую и изменения направления в них тока называется процессом коммутации.

Изменение направления

тока в секции происходит за период

времени, в течение которого соединенные

с секцией коллекторные пластины

соприкасаются со щеткой.

Рисунок 17.

Это время называется периодом коммутации Тк. Секция начинает коммутироваться в момент, когда коллекторные пластины, между которыми подключена секция, перекрываются набегающим краем щетки; заканчивается же процесс коммутации этой секции в момент выхода указанных коллекторных пластин из-под противоположного (сбегающего) края щетки.

В современных машинах постоянного тока период коммутации Тк весьма мал и составляет примерно 0,001—0,0001 с. Вследствие этого скорость изменения тока в коммутируемой секции очень велика и в ней индуктируется довольно большая э. д. с. самоиндукции eL..

Обычно в процессе коммутации участвует несколько секций, одновременно замыкаемых накоротко щетками.

При этом в них возникает также и э. д. с. взаимоиндукции еM.

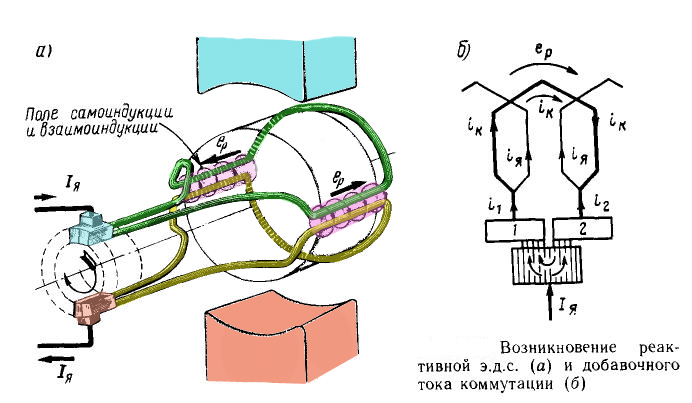

Сумма возникающих в каждой коммутируемой секции э. д. с. самоиндукции и взаимоиндукции носит название реактивной э. д. с.

ер = еL + ем (Рисунок 18 а). Эта э. д. е., действуя в замкнутой накоротко секции, сильно изменяет характер коммутации и вызывает добавочный ток коммутации iк (рисунок 18 б).

Рисунок 18.

Согласно правилу Ленца э. д. с. самоиндукции и взаимоиндукции должны противодействовать вызывающей их причине, т. е. замедлять изменение тока i в коммутируемой секции. Так как этот ток в процессе коммутации стремится уменьшиться, а затем изменить свой знак, реактивная э. д. с. ер должна противодействовать этому уменьшению; следовательно, она будет иметь направление, совпадающее с направлением тока i в коммутируемой секции в первую половину периода коммутации. Такое же направление имеет и добавочный ток коммутации iK.

Циркулируя в цепи коммутируемой секции, замкнутой накоротко щеткой, ток iк уменьшает силу тока i2 на набегающем крае щетки и увеличивает силу тока i1 на сбегающем крае ( рисунок , б). В результате плотность тока под щетками становится неравномерной: пониженной на набегающем крае щетки и повышенной на сбегающем.

Такая коммутация называется замедленной.

При замедленной коммутации площадь S1 соприкосновения пластины 1 со щеткой уменьшается быстрее, чем ток i1 вследствие чего увеличивается плотность тока под сбегающим краем щетки.

В конце процесса коммутации эта плотность тока может достичь большого значения и вызвать искрение под щетками. В этом случае небольшая площадь электрического контакта между щеткой и сбегающей пластиной не может пропустить через себя значительный ток, и он начинает проходить помимо этого контакта. Практически при этом образуется искровой разряд между щеткой и сбегающей коллекторной пластиной 1.

При большом значении реактивной э. д. с. eр ток i1 к моменту схода щетки со сбегающей пластины не успевает уменьшиться до нуля . При этом через сбегающую пластину 1 проходит остаточный ток iост, который разрывается щеткой. В этом случае запас электромагнитной энергии в цепи коммутируемой секции оказывается достаточным, чтобы ионизировать воздушный промежуток между щеткой и сбегающей коллекторной пластиной, поэтому между ними появляется довольно значительный дуговой разряд, т. е. интенсивное искрение. В результате длительного искрения неизбежен преждевременный износ коллектора и щеток. Коллектор загрязняется, чернеет и становится непригодным к работе. Необходимо периодически выполнять его очистку. При сильном искрении разрушаются щетки и поверхность коллектора, которую приходится подвергать обточке. При неблагоприятных условиях (в высоковольтных машинах с сильным искажением магнитного поля от действия реакции якоря) дуга будет переходить от пластины к пластине, что приведет к возникновению кругового огня.

Чем больше мощность электрической машины и чем выше частота вращения якоря, тем большая реактивная э. д. с. индуктируется в коммутируемых секциях и тем не благоприятнее протекает процесс коммутации.

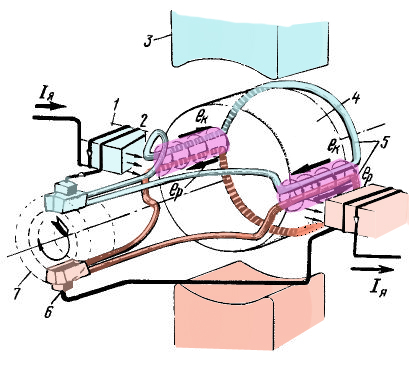

В машинах постоянного тока для создания коммутирующего поля с целью компенсации реактивной э. д. с. применяют добавочные полюсы. Они расположены между главными полюсами на геометрической нейтрали машины, т. е. там же, где находятся коммутируемые секции, замыкаемые накоротко щетками. Ширину этих полюсов выбирают небольшой, чтобы созданное ими магнитное поле действовало только в зоне, где происходит процесс коммутации (коммутационной зоне). Магнитный поток добавочных полюсов направлен против потока якоря в коммутационной зоне и компенсирует его; в этом случае в коммутируемых секциях не будет индуктироваться э. д. с. вращения, Кроме того, поток добавочных полюсов индуктирует в коммутируемых секциях коммутирующую э. д. с. ек, направленную против реактивной э. д. с. ер (рис. 117, б). Добавочные полюсы рассчитывают так, чтобы коммутирующая э. д. с. ек была приблизительно равна реактивной э. д. с. ер.

Для того чтобы поле добавочных полюсов автоматически компенсировало

э. д. с. ер при различных нагрузках, обмотку добавочных полюсов включают последовательно с обмоткой якоря, а их магнитную цепь делают ненасыщенной. Поэтому создаваемое этими полюсами коммутирующее магнитное поле, следовательно, и коммутирующая э. д. с. ек будут изменяться пропорционально току якоря, т. е. так же, как и реактивная э. д. с.

Для уменьшения потока рассеяния, который может вызвать насыщение сердечников добавочных полюсов, обмотку добавочного полюса размещают ближе к якорю и делят воздушный зазор на две части, устанавливая немагнитные прокладки между остовом и торцами сердечников добавочных полюсов

Рисунок 19.

Электромагнитная схема машины с добавочными полюсами и индуцирование в короткозамкнутых секциях коммутирующей э.д.с.:

1, 3 — добавочный и главный полюсы; 2 — обмотка добавочного полюса;

4—якорь;5 — коммутируемые секции; 6 — щетка; 7 — коллектор.

На главных полюсах тягового двигателя ТЛ-2К1 расположены катушки обмотки возбуждения, служащие для создания основного магнитного потока. Часть сердечника ГП со стороны якоря выполнена более широкой и называется полюсным наконечником, служит для поддержания катушки, а также для лучшего распределения магнитного потока на поверхности якоря. Сердечники ГП с целью уменьшения вихревых токов выполнены шихтованными. На главных полюсах размещены компенсационные обмотки. Двигатель ТЛ-2К1 имеет шесть главных полюсов.

Ток, проходящий через компенсационную обмотку, создает направленные магнитные потоки, облегчающие условия коммутации, обмотка служит для улучшения рабочих характеристик двигателя, расположена в пазах, проштампованных в наконечниках главных полюсов, и соединена с обмоткой якоря последовательно. Компенсационная обмотка состоит из шести катушек, намотанных из мягкой прямоугольной медной проволоки и имеет 10 витков. В каждом пазу расположено по два витка.

Ток, проходящий через обмотку добавочных полюсов, создает направленные магнитные потоки, облегчающие условия коммутации. Для уменьшения насыщения дополнительных полюсов между остовом и сердечником ДП устанавливается диамагнитная прокладка. В тяговом электродвигателе ТЛ-2К1 установлено шесть дополнительных полюсов.

Дополнительный

полюс ТЛ-2К1

Дополнительный

полюс ТЛ-2К1

Остов, полюсы, якорь и воздушные зазоры между ними составляют магнитную систему машины. Принцип работы тягового электродвигателя основан на взаимодействии тока, проходящего по обмотке якоря и потока главных полюсов. В результате этого взаимодействия в якоре возникает электромагнитный момент, который в зависимости от направления токов в обмотке якоря и главных полюсов, может быть либо вращающим (в двигательном режиме), либо тормозным (в режиме электрического торможения).

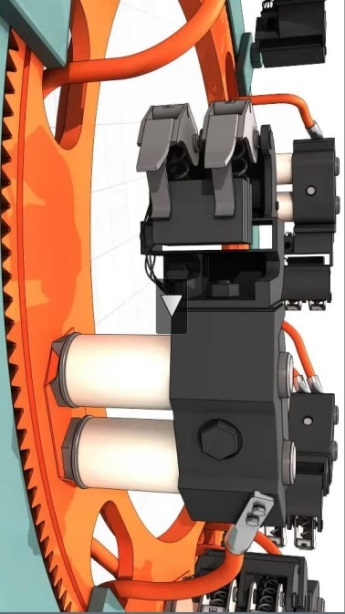

Подвешивание тягового электродвигателя ТЛ-2К1 опорно-осевое. С одной стороны он опирается моторно-осевыми подшипниками на ось колесной пары электровоза, а с другой – на раму тележки через шарнирную подвеску и резиновые шайбы. Моторно-осевые подшипник состоят из латунных вкладышей, залитых по внутренней поверхности баббитом Б-16, и букс с постоянным уровнем смазки Осевая Л или З. Буксы имеют окно для передачи смазки. Для предотвращения поворота вкладышей в буксе предусмотрено шпоночное соединение.