1-Понятие о биосфере

В настоящее время существуют три взгляда на биосферу.

Биосфера – это совокупность живых организмов в сферическом пространстве планеты.

Биосферой следует называть не только живые существа, но и среду их обитания. Между тем средой обитания являются: воздух, вода, горные породы и почвы, которые представляют собой самостоятельные природные образования со своими специфическими свойствами и присущим только им вещественным составом. Поэтому отнесение их к биосфере является неправильным, так как эти природные образования – компоненты других сред.

В биосферу необходимо включать не только среду обитания, но и результат деятельности организмов, живших ранее на Земле. Однако более 30 % пород земной коры имеют органогенное происхождение. Вряд ли можно все эти породы включать в биосферу.

Поэтому единственно правильной точкой зрения следует считать первую, рассматривающуюбиосферу как совокупность живых организмов..

2. Согласно представлениям Вернадского, биосфера состоит из нескольких разнородных компонентов. Главный и основной — это живое вещество, совокупность всех живых организмов, населяющих Землю. В процессе жизнедеятельности живые организмы взаимодействуют с неживым (абиогенным) - косным веществом. Такое вещество образуется в результате процессов, в которых живые организмы не принимают участия, например, изверженные горные породы. Следующий компонент - биогенное вещество, создаваемое и перерабатываемое живыми организмами (газы атмосферы, каменный уголь, нефть, торф, известняк, мел, лесная подстилка, почвенный гумус и т.д.). Еше одно составляющее биосферы -биокосное вещество — результат совместной деятельности живых организмов (вода, почва, кора выветривания, осадочные породы, глинистые материалы) и косных (абиогенных) процессов.

Косное вещество резко преобладает по массе и объему. Живое вещество по массе составляет ничтожную часть нашей планеты: примерно 0,25 % биосферы. Причем «масса живого вещества остается в основном постоянной и определяется лучистой солнечной энергией заселения планеты». В настоящее время этот вывод Вернадского называется законом константности.

К понятию «биосфера» (без самого термина) еще в начале XIX в. подошел Ламарк. Позднее (1863 г.) французский исследователь Реют применил термин «биосфера» для обозначения области распространения жизни на земной поверхности. В 1875 г. австрийский геолог Зюсс назвал биосферой особую оболочку Земли, включающую совокупность всех организмов, противопоставив ее другим

земным оболочкам. Начиная с работ Зюсса, биосфера трактуется как совокупность населяющих Землю организмов.

Законченное учение о биосфере было создано нашим соотечественником академиком Владимиром Ивановичем Вернадским. Основные идеи В. И. Вернадского в учении о биосфере сложились в начале XX в. Он излагал их в лекциях в Париже. В 1926 г. его идеи о биосфере были сформулированы в книге «Биосфера», состоящей из двух очерков: «Биосфера и космос» и «Область жизни». Позднее эти же идеи были развиты в большой монографии «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения», которая, к сожалению, была опубликована только через 20 лет после его смерти.

Прежде всего В.И. Вернадский определил пространство, которое охватывает биосфера Земли, — вся гидросфера до максимальных глубин океанов, верхняя часть литосферы материков до глубины около 3 км и нижняя часть атмосферы до верхней границы тропосферы. Он ввел в науку интегральное понятие живое вещество и стал называть биосферой область существования на Земле «живого вещества», представляющего собой сложную совокупность микроорганизмов, водорослей, грибов, растений и животных. По существу, речь идет о единой термодинамической оболочке (пространстве), в которой сосредоточена жизнь и осуществляется постоянное взаимодействие всего живого с неорганическими условиями среды (пленка жизни). Он показал, что биосфера отличается от других сфер Земли тем, что внутри нее происходит геологическая деятельность всех живых организмов. Живые организмы, преобразуя солнечную энергию, являются мошной силой, влияющей на геологические процессы.

Занимаясь созданной им наукой биохимией, изучающей распределение химических элементов по поверхности планеты, В.И. Вернадский пришел к выводу, что нет практически ни одного элемента из таблицы Менделеева, который не включался бы в живое вещество. Он сформулировал три важных биогеохимических принципа:

Биогенная миграция химических элементов в биосфере всегда стремится к своему максимальному проявлению. Этот принцип в наши человеком дни нарушен.

Эволюция видов в ходе геологического времени, приводящая к созданию устойчивых в биосфере форм жизни, происходит в направлении, усиливающем биогенную миграцию атомов.

Живое вещество находится в непрерывном химическом обмене с окружающей его средой, создающейся и поддерживающейся на Земле космической энергией Солнца. Вследствие нарушения двух первых принципов космические воздействия из поддерживающих биосферу могут превратиться в разрушающие ее факторы.

Перечисленные геохимические принципы соотносятся со следующими важными выводами В.И. Вернадского: каждый организм может существовать только при условии постоянной тесной связи с другими организмами и неживой природой; жизнь со всеми ее проявлениями произвела глубокие изменения на нашей планете.

3. Границы биосферы[править | править вики-текст]

Верхняя граница в атмосфере: 15—20 км. Она определяется озоновым слоем, задерживающим коротковолновое ультрафиолетовое излучение, губительное для живых организмов.

Нижняя граница в литосфере: 3,5—7,5 км. Она определяется температурой перехода воды в пар и температурой денатурации белков, однако в основном распространение живых организмов ограничивается вглубь несколькими метрами.

Граница между атмосферой и литосферой в гидросфере: 10—11 км. Определяется дном Мирового Океана, включая донные отложения.

4. Ноосфе́ра (греч. νόος — разум и σφαῖρα — шар) — сфера разума; сфера взаимодействия общества и природы, в границах которой разумная человеческаядеятельность становится определяющим фактором развития (эта сфера обозначается также терминами «антропосфера», «биосфера», «биотехносфера»)[1].

Ноосфера — предположительно новая, высшая стадия эволюции биосферы, становление которой связано с развитием общества, оказывающего глубокое воздействие на природные процессы. Согласно В. И. Вернадскому, «в биосфере существует великая геологическая, быть может, космическая сила, планетное действие которой обычно не принимается во внимание в представлениях о космосе… Эта сила есть разум человека, устремленная и организованная воля его как существа общественного»[1].

5. Функции живого вещества:

1. Энергетическая функция

Поглощение солнечной энергии при фотосинтезе и химической энергии при разложении энергонасыщенных веществ, передача энергии по пищевым цепям.

В результате осуществляется связь биосферно-планетарных явлений с космическим излучением, преимущественно с солнечной радиацией. За счет накопленной солнечной энергии протекают все жизненные явления на Земле. Недаром Вернадский назвал зеленые хлорофилльные организмы главным механизмом биосферы.

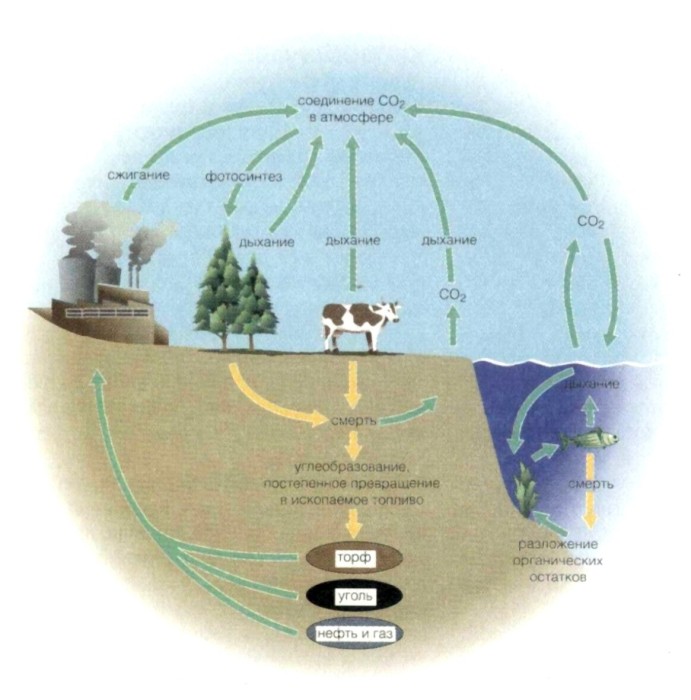

Поглощенная энергия распределяется внутри экосистемы между живыми организмами в виде пищи. Частично энергия рассеивается в виде тепла, а частично накапливается в отмершем органическом веществе и переходит в ископаемое состояние. Так образовались залежи торфа, каменного угля, нефти и других горючих полезных ископаемых.

2. Деструктивная функция

Эта функция состоит в разложении, минерализации мертвого органического вещества, химическом разложении горных пород, вовлечении образовавшихся минералов в биотический круговорот, т.е. обусловливает превращение живого вещества в косное. В результате образуются также биогенное и биокосное вещество биосферы.

Особо следует сказать о химическом разложении горных пород. «Мы не имеем на Земле более могучего дробителяматерии, чем живое вещество», — писал Вернадский. Пионеры

жизни на скалах — бактерии, синезеленые водоросли, грибы и лишайники — оказывают на горные породы сильнейшее химическое воздействие растворами целого комплекса кислот — угольной, азотной, серной и разнообразных органических. Разлагая с их помощью те или иные минералы, организмы избирательно извлекают и включают в биотический круговорот важнейшие питательные элементы — кальций, калий, натрий, фосфор, кремний, микроэлементы.

3. Концентрационная функция

Так называется избирательное накопление в ходе жизнедеятельности определенных видов веществ для построения тела организма или удаляемых из него при метаболизме. В результате концентрационной функции живые организмы извлекают и накапливают биогенные элементы окружающей среды. В составе живого вещества преобладают атомы легких элементов: водорода, углерода, азота, кислорода, натрия, магния, кремния, серы, хлора, калия, кальция. Концентрация этих элементов в теле живых организмов в сотни и тысячи раз выше, чем во внешней среде. Этим объясняется неоднородность химического состава биосферы и ее существенное отличие от состава неживого вещества планеты. Наряду с концентрационной функцией живого организма вещества выделяется противоположная ей по результатам — рассеивающая. Она проявляется через трофическую и транспортную деятельность организмов. Например, рассеивание вещества при выделении организмами экскрементов, гибели организмов при разного рода перемещениях в пространстве, смене покровов. Железо гемоглобина крови рассеивается, например, через кровососущих насекомых.

4. Средообразующая функция

Преобразование физико-химических параметров среды (литосферы, гидросферы, атмосферы) в результате процессов жизнедеятельности в условиях, благоприятных для существования организмов. Эта функция является совместным результатом рассмотренных выше функций живого вещества: энергетическая функция обеспечивает энергией все звенья биологического круговорота; деструктивная и концентрационная способствуют извлечению из природной среды и накоплению рассеянных, но жизненно важных для живых организмов элементов. Очень важно отметить, что в результате средообразующей функции в географической оболочке произошли следующие важнейшие события: был преобразован газовый состав первичной атмосферы, изменился химический состав вод первичного океана, образовалась толща осадочных пород в литосфере, на поверхности суши возник плодородный почвенный покров. «Организм имеет дело со средой, к которой не только он приспособлен, но котораяприспособлена к нему», — так характеризовал Вернадский средообразующую функцию живого вещества.

Рассмотренные четыре функции живого вещества являются главными, определяющими функциями. Можно выделить еще некоторые функции живого вещества, например:

— газовая функция обусловливает миграцию газов и их превращения, обеспечивает газовый состав биосферы. Преобладающая масса газов на Земле имеет биогенное происхождение. В процессе функционирования живого вещества создаются основные газы: азот, кислород, углекислый газ, сероводород, метан и др. Хорошо видно, что газовая функция является совокупностью двух основополагающих функций — деструктивной и средообразующей;

— окислительно-восстановительная функция заключается в химическом превращении главным образом тех веществ, которые содержат атомы с переменной степенью окисления (соединения железа, марганца, азота и др.). При этом на поверхности Земли преобладают биогенные процессы окисления и восстановления. Обычно окислительная функция живого вещества в биосфере проявляется в превращении бактериями и некоторыми грибами относительно бедных кислородом соединений в почве, коре выветривания и гидросфере в более богатые кислородом соединения. Восстановительная функция осуществляется при образовании сульфатов непосредственно или через биогенный сероводород, производимый различными бактериями. И здесь мы видим, что данная функция является одним из проявлений средообразующей функции живого вещества;

— транспортная функция — перенос вещества против силы тяжести и в горизонтальном направлении. Еще со времен Ньютона известно, что перемещение потоков вещества на нашей планете определяется силой земного тяготения. Неживое вещество само по себе перемещается по наклонной плоскости исключительно сверху вниз. Только в этом направлении движутся реки, ледники, лавины, осыпи.

Живое вещество охватывает и перестраивает все химические процессы биосферы. Живое вещество есть самая мощная геологическая сила, растущая с ходом времени. Воздавая должное памяти великого основоположника учения о биосфере, следующее обобщение А. И. Перельман предложил назвать «законом Вернадского»:

«Миграция химических элементов на земной поверхности и в биосфере в целом осуществляется или при непосредственном участии живого вещества (биогенная миграция) или же она протекает в среде, геохимические особенности которой (О2, СО2, H2S и т. д.) преимущественно обусловлены живым веществом как тем, которое в настоящее время населяет данную систему, так и тем, которое действовало на Земле в течение всей геологической истории».

За счет активного передвижения живые организмы могут перемещать различные вещества или атомы в горизонтальном направлении, например за счет различных видов миграций. Перемещение, или миграцию, химических веществ живым веществом Вернадский назвал биогенной миграцией атомов или вещества.

6. Круговорот воды в природе (гидрологический цикл) — процесс циклического перемещения воды в земнойбиосфере. Состоит из испарения, конденсации и осадков.

Моря теряют из-за испарения больше воды, чем получают с осадками, на суше — положение обратное. Вода непрерывно циркулирует на земном шаре, при этом её общее количество остаётся неизменным.

Три четверти поверхности земного шара покрыты водой. Водную оболочку Земли называют гидросферой. Большую её часть составляет соленая вода морей и океанов, а меньшую — пресная вода озер, рек, ледников, грунтовые воды иводяной пар.

На земле вода существует в трех агрегатных состояниях: жидком, твердом и газообразном. Без воды невозможно существование живых организмов. В любом организме вода является средой, в которой происходят химические реакции, без которых не могут жить живые организмы. Вода является самым ценным и самым необходимым веществом для жизнедеятельности живых организмов.

Постоянный обмен влагой между гидросферой, атмосферой и земной поверхностью, состоящий из процессов испарения, передвижения водяного пара в атмосфере, его конденсации в атмосфере, выпадения осадков и стока, получил название круговорота воды в природе. Атмосферные осадки частично испаряются, частично образуют временные и постоянные водоемы, частично — просачиваются в землю и образуют подземные воды.

Круговорот воды приводится в движение энергией Солнца. Солнце нагревает воду в океанах и морях, и она испаряется, преобразуясь в водяной пар. Параллельный процесс происходит и на суше: вода испаряется с нагретой Солнцем поверхности Земли или испаряется растениями в результате транспирации.

В процессе адвекции водяной пар перемещается с воздушными массами, пока, в конце концов, не оказывается в зоне с низкой температурой. Это вызываетконденсацию влаги в облаках. Облака продолжают перемещаться вместе с воздухом, в то время как сконденсированные капельки воды в них перемешиваются, слипаются и растут в размерах.

В итоге вода выпадает в виде осадков над сушей или океаном; при этом океан испаряет больше влаги в атмосферу, чем приобретает от осадков, а суша — наоборот, получает с осадками больше, чем с неё испаряется.

Некоторые осадки выпадают в виде снега или града, дождя со снегом, и могут накапливаться в ледяных шапках и ледниках, которые хранят замороженную воду в течение от нескольких месяцев до десятков тысяч лет. Но даже в таком виде незначительный обмен льдов с атмосферой сохраняется: действует сублимация. В то время, когда температура в зоне отложений повышается, начинается таяние, и вода активно исходит из этих источников.

Большая же часть воды возвращается из атмосферы в виде дождя. Часть выпавших осадков перехватывается листвой растений, не достигнув почвы. Попав на сушу, вода перетекает по земле в виде рек, двигаясь к океанам.

Часть из этой воды впитывается в грунт в результате инфильтрации, проникает глубоко в землю и пополняет водоносные горизонты грунтовых вод, которые также аккумулируют в себе пресную воду в течение длительного времени. Под землёй, как и на ей поверхности, тоже существует движение водяных масс, и вода движется, меняя своё местоположение. Грунтовые воды обмениваются водой с поверхностью в виде родников и артезианских скважин (разгрузка грунтовых вод). Эта, а также небольшая часть впитавшейся в землю, но не достигшей уровня водоносных горизонтов воды, попадает назад в поверхностные водные объекты и океан.

Доля воды отводится из почвы, опять же, растениями.

Со временем вода возвращается в океан, чтобы продолжить круговорот.

7. КРУГОВОРОТ КИСЛОРОДА, взаимообмен кислородом, осуществляемый между атмосферой и океанами,между процессами, происходящими в животных и растениях, и химическим горением. Основным источникомвозобновления кислорода на Земле является ФОТОСИНТЕЗ, процесс, происходящий в растениях, прикотором происходит выделение кислорода. Растворенный в воде кислород поглощается водными формамижизни посредством ДЫХАНИЯ, процесса, жизненно-важного для всех форм жизни, кроме анаэробныхбактерий. см. также КРУГОВОРОТ УГЛЕРОДА.

КРУГОВОРОТ УГЛЕРОДА, циркуляция углерода в биосфере. Представляет собою сложную цепь событий.Наиболее важными звеньями ее являются усвоение углекислого газа из воздуха зелеными растениями впроцессе ФОТОСИНТЕЗА и возвращение углекислого газа в атмосферу при дыхании, а также приразложении тел животных, питающихся растениями.

Элементарный углерод нахо дится в постоянном движении. Газообразный диоксид углерода (С02) спервапревращается в простые сахара путем фотосинтеза в зеленых растениях. Они расщепляются (при дыхании)и поставляют организму энергию, причем С02 снова возвращается в атмосферу Животные, питающиесярастениями, при метаболизме также преобразуют сахара и выделяют С02. Геологические процессыоказывают влияние на баланс углерода в масштабах земного шара: углерод исключается из кругооборота,когда накапливается в таких ископаемых, как уголь, нефть и газ. И наоборот, большие количества диоксидауглерода выделяются в атмосферу при сжигании этих горючих материалов.

8. Особенно важное значение в круговороте серы, видимо, имеют тионовые бактерии, широко распространенные в различных водоемах, почве и в разрушающихся горных породах.

Круговорот серы в природе поддерживается микроорганизмами. При их участии сульфиды окисляются до сульфатов, сульфаты поглощаются живыми организмами, где сера восстанавливается и входит в состав белков. При гниении отмерших организмов сера возвращается в круговорот.

Круговорот серы ( рис. 3) охватывает воду, почву и атмосферу. Основные резервы серы находятся в почве и отложениях как в самородном состоянии, так и в виде залежей сульфидных и сульфатных минералов. Ключевым звеном круговорота являются процессы аэробного окисления сульфида до сульфата и анаэробного восстановления сульфата до сульфида. Выделяющийся из воды сероводород окисляется до сульфат-иона атмосферным кислородом. Сульфат-ион - основная форма серы, которая доступна автотрофам. [2]

Круговорот серы находится под сильным влиянием антропогенной деятельности, в первую очередь, в результате сжигания ископаемого топлива. В органических энергоносителях всегда содержится то или иное количество серы, выделяющейся в виде диоксида, который, как и оксиды азота, токсичен для живых организмов. Диоксид серы способен интенсивно поглощаться надземным ассимиляционным аппаратом растений и в сильной степени подавлять процесс фотосинтеза вплоть до некроза и полной гибели листьев. Диоксид серы может реагировать с водяными парами атмосферы, образуя триоксид серы и далее - серную кислоту. [3]

Круговорот серы также находится под влиянием антропогенной деятельности. В органическом топливе всегда, хотя и в малых количествах, содержится сера, при сжигании которого она переходит в диоксид серы - токсичное для живых организмов вещество. Диоксид серы может подавлять процесс фотосинтеза, а при взаимодействии с водой атмосферы образовывать сернистую кислоту, увеличивая кислотность осадков. Антропогенный источник серы в атмосфере составляет до 12 5 % ее общего содержания. [4]

9. В отличие от круговорота других элементов в природе, у фосфора роль газообразных веществ равна нулю (фосфин не стоек и легко окисляется кислородом воздуха, что может служить причиной пожаров, а также является причиной появления «блуждающих огней» на болотах — загорается метан, образующийся при гниении останков организмов в анаэробных условиях, а он всегда содержит примеси фосфина). Другой особенностью круговорота фосфора является то, что природные соединения этого элемента малорастворимы или практически нерастворимы. Наиболее распространенными и устойчивыми соединениями фосфора в природе являются ортофосфаты кальция или магния, которые практически нерастворимы в воде, но в водных растворах кислот эти вещества способны переходить в растворимые дигидрофосфаты, которые способны усваиваться растениями. Таким способом неорганические фосфаты попадают в растения, где из них получаются органические фосфорсодержащие вещества, играющие огромную роль в обмене веществ (углеводов, жиров), в энергетическом обмене.

Возникшие в растительных организмах органические фосфаты передаются в разные звенья цепи питания от растений к разным группам животных, за счет перемещения которых происходит миграция фосфора по планете. После отмирания растений и гибели животных часть органических соединений (как и в случае других химических элементов) переходит в осадочные породы и выбывает из круговорота веществ в природе на длительное время. Важно отметить роль продуктов жизнедеятельности (в частности животных, их экскрементов) в реализации процессов круговорота фосфора в природе.

В почве часть соединений фосфора может переходить в неусвояемую растениями форму, что делает процессы круговорота фосфора затрудненными.

Человек оказывает существенное влияние на круговорот фосфора в природе. Необходимость получения больших урожаев для решения продовольственной проблемы делает необходимым внесение в почву удобрений, обеспечивающих эти урожаи. В качестве удобрений используются относительно хорошо растворимые вещества (двойной суперфосфат), хорошо растворимые (аммофос), а также малорастворимые (гидрофосфат кальция или преципитат). Эти удобрения частично усваиваются растениями, а частично переходят в малоусваиваемые формы, что делает применение таких удобрений малоэффективным и вынуждает человека повышать расходы на получение продукции. Хорошо растворимые фосфорные удобрения, внесенные в избытке, могут вымываться и, попадая в водоемы вместе с азотными удобрениями, вызывать эвтрофикацию, отрицательно воздействуя на экологическую обстановку в водоемах.

10. Азот — одно из самых распространенных веществ в биосфере, узкой оболочке Земли, где поддерживается жизнь. Так, почти 80% воздуха, которым мы дышим, состоит из этого элемента. Основная часть атмосферного азота находится в свободной форме (см. Химические связи), при которой два атома азота соединены вместе, образуя молекулу азота — N2. Из-за того, что связи между двумя атомами очень прочные, живые организмы не способны напрямую использовать молекулярный азот — его сначала необходимо перевести в «связанное» состояние. В процессе связывания молекулы азота расщепляются, давая возможность отдельным атомам азота участвовать в химических реакциях с другими атомами, например с кислородом, и таким образом мешая им вновь объединиться в молекулу азота. Связь между атомами азота и другими атомами достаточно слабая, что позволяет живым организмам усваивать атомы азота. Поэтому связывание азота — чрезвычайно важная часть жизненных процессов на нашей планете.

Круговорот азота представляет собой ряд замкнутых взаимосвязанных путей, по которым азот циркулирует в земной биосфере. Рассмотрим сначала процесс разложения органических веществ в почве. Различные микроорганизмы извлекают азот из разлагающихся материалов и переводят его в молекулы, необходимые им для обмена веществ. При этом оставшийся азот высвобождается в виде аммиака (NH3) или ионов аммония (NH4+). Затем другие микроорганизмы связывают этот азот, переводя его обычно в форму нитратов (NO3–). Поступая в растения (и в конечном счете попадая в организмы живых существ), этот азот участвует в образовании биологических молекул. После гибели организма азот возвращается в почву, и цикл начинается снова. Во время этого цикла возможны как потери азота — когда он включается в состав отложений или высвобождается в процессе жизнедеятельности некоторых бактерий (так называемых денитрифицирующих бактерий), — так и компенсация этих потерь за счет извержения вулканов и других видов геологической активности.

Представьте себе, что биосфера состоит из двух сообщающихся резервуаров с азотом — огромного (в нем находится азот, содержащийся в атмосфере и океанах) и совсем маленького (в нем находится азот, содержащийся в живых существах). Между этими резервуарами есть узкий проход, в котором азот тем или иным способом связывается. В нормальных условиях азот из окружающей среды попадает через этот проход в биологические системы и возвращается в окружающую среду после гибели биологических систем.

11. Атмосфера Земли возникла в результате выделения газов при вулканических извержениях. С появлением океанов и биосферы она формировалась и за счёт газообмена с водой, растениями, животными и продуктами их разложения в почвах и болотах. В настоящее время атмосфера Земли состоит в основном из газов и различных примесей (пыль, капли воды, кристаллы льда, морские соли, продукты горения).

Концентрация газов, составляющих атмосферу, практически постоянна, за исключением воды (H2O) и углекислого газа (CO2).

Состав сухого воздуха[4] |

||

Газ |

Содержание по объёму, % |

Содержание по массе, % |

Азот |

78,084 |

75,50 |

Кислород |

20,946 |

23,10 |

Аргон |

0,932 |

1,286 |

Углекислый газ[5] |

3,95·10−2 |

— |

Неон |

1,82·10−3 |

1,3·10−3 |

Гелий |

4,6·10−4 |

7,2·10−5 |

Метан[6] |

1,7·10−4 |

— |

Криптон |

1,14·10−4 |

2,9·10−4 |

Водород |

5·10−5 |

7,6·10−5 |

Ксенон |

8,7·10−6 |

— |

Закись азота |

5·10−5 |

7,7·10−5 |

Содержание воды в атмосфере (в виде водяных паров) колеблется от 0,2 % до 2,5 % по объёму, и зависит в основном от широты[7].

Кроме указанных в таблице газов, в атмосфере содержатся Cl2 SO2, NH3, СО, O3, NO2, углеводороды, HCl, HF, HBr, HI, пары Hg, I2,Br2, а также NO и многие другие газы в незначительных количествах. В тропосфере постоянно находится большое количество взвешенных твёрдых и жидких частиц (аэрозоль). Самым редким газом в Земной атмосфере является радон (Rn).