- •Тема: Согласование работы элементов добывающей системы с учетом техногенных процессов при обосновании способа эксплуатации с вариантом компоновки скважинного оборудования

- •II. Оценка добывных возможностей скважины с учетом первичных техногенных процессов.

- •1. Оценка добывных возможностей скважин при снижении забойного давления в случае линейной индикаторной линии.

- •Оценка добывных возможностей скважин при отклонениях от закона дарси

- •I. Влияние деформационных процессов.

- •Компьютерное моделирование техногенных процессов

- •Построение секторных гидродинамических моделей.

Лекция 1 (4 часа)

Тема: Согласование работы элементов добывающей системы с учетом техногенных процессов при обосновании способа эксплуатации с вариантом компоновки скважинного оборудования

I ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. При подборе режимов и типоразмеров скважинного оборудования необходима реализация системного подхода, основанного на согласовании элементов добывающей системы.

В более общем случае в этот перечень входят группа добывающих и нагнетательных скважин (объединенная пластом), подсистема ППД и сбора и подготовки скважинной продукции.

Необходимость учета системного подхода требует оценки интерференции (взаимовлияния) скважин при принятии технологических решений.

2. Если речь идет об одной скважине, элементы следующие: “пласт - скважина – скважинное оборудование”. Поэтому необходимо знать уравнение притока нефти в скважину, чтобы рассчитать забойное давление, необходимое для обеспечения заданного притока флюида. В свою очередь, величина забойного давления должна быть равна давлению в эксплуатационной колонне на глубине забоя. Зная давление в эксплуатационной колонне на глубине забоя, можно рассчитать давление также в эксплуатационной колонне на приеме скважинного оборудования (приеме насоса или у башмака НКТ) и т.д.

II. Оценка добывных возможностей скважины с учетом первичных техногенных процессов.

При оценке резерва в снижении забойного давления следует учитывать физические процессы, протекающие в пласте (в первую очередь в околоскважинных зонах), такие как деформационные, рост газонасыщенности и др.

1. Оценка добывных возможностей скважин при снижении забойного давления в случае линейной индикаторной линии.

Для радиальной фильтрации по закону Дарси существует формула Дюпюи.

(1)

(1)

где коэффициент пропорциональности между дебитом и депрессией называют коэффициентом продуктивности скважины,

k – проницаемость системы “пласт-флюид”, определенная при геофизических исследованиях кернового материала при начальных пластовых условиях (начальное пластовое давление и водонасыщенность пласта, равная Sсв.). Rк – радиус влияния скважины (при отсутствии данных – половина расстояния между скважинами).

На практике

коэффициент продуктивности скважины

ниже, чем рассчитанный по формуле (1):

![]() Это связано с тем, что при возбуждении

пласта скважиной протекают первичные

техногенные процессы (даже на малых

депрессия), приводящие к возникновению

дополнительных фильтрационных

сопротивлений.

Это связано с тем, что при возбуждении

пласта скважиной протекают первичные

техногенные процессы (даже на малых

депрессия), приводящие к возникновению

дополнительных фильтрационных

сопротивлений.

Первичные техногенные процессы, протекающие в околоскважинных зонах:

проникновение жидкости глушения и промывочной жидкости в процессе подземного ремонта и освоения скважины;

проникновение механических примесей и продуктов коррозии металлов при глушении или промывке скважины;

деформация пород на забое скважины при бурении;

Кроме того, большинство скважин несовершенны по степени и характеру вскрытия продуктивного пласта, поэтому приток происходит через перфорационные отверстия, а не по всей боковой поверхности скважины.

При протекании первичных техногенных процессов возникают дополнительные фильтрационные сопротивления, приводящие к снижению дебита. Т.к. эти сопротивления зависят от очень большого числа факторов, аналитически их оценить невозможно. Их учитывают введением параметра S, который называют скин-фактор. S определяется по результатам гидродинамических исследований скважин методом последовательной смены установившихся отборов.

(2)

(2)

![]()

(3)

(3)

Если фактический коэффициент продуктивности достаточно высокий и небольшое снижение забойного давления может привести к существенному приросту дебита скважины, то снижение забойного давления как метод управления разработкой оправдано.

Например, если фактический коэффициент продуктивности равен 15 м3/(сут·МПа), то снижение забойного давления даже на 5 атм. приводит к увеличению дебита на целых 7.5 м3/сут.

Снизить забойное давление возможно при изменении режимов и типоразмеров скважинного оборудования в базовом варианте компоновки. Для этого необходимо знать методики подбора вариантов компоновки по основным способам эксплуатации. Это одна из задач, которыми мы будем заниматься на семинарах.

Если фактический коэффициент продуктивности низкий, то для повышения дебита скважин необходимо использование методов управления продуктивностью скважин – методов интенсификации добычи нефти – кислотные обработки, ГРП, зарезка боковых стволов и др.

Например, если фактический коэффициент продуктивности равен 2 м3/(сут·МПа), то снижение забойного давления на 5 атм. приводит к увеличению дебита всего на 1 м3/сут.

Для выбора методов управления необходимо оценить параметры призабойной зоны скважины – проницаемость и размер.

Например, если призабойная зона скважины составляет 10 и более м, то СКО может быть неэффективна. Так бывает в карбонатных коллекторах, поглощающих глинистый раствор, жидкости освоения, мех. примеси и др.

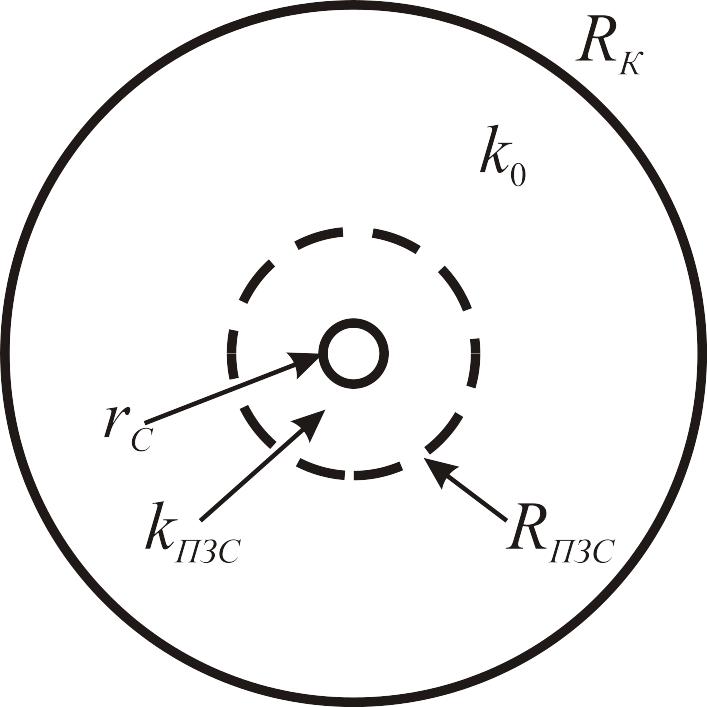

Действительно, дополнительные фильтрационные сопротивления возникают вследствие образования вблизи скважины, так называемой, призабойной зоны. Призабойная зона имеет расчетные параметры kпзс и Rпзс (рис.2)

(4)

Формула (4) выводится, исходя из неразрывности фильтрующегося потока: приток к призабойной зоне должен быть равен притку к забою.

Естественно, между скин-фактором и расчетными параметрами призабойной зоны существует связь:

![]()

(5)

4. На практике часто пренебрегают размером призабойной зоны скважины и рассчитывают дебит по формуле (6)

(6)

(6)

При этом получают

завышенное значение проницаемости

призабойной зоны скважины. При обработке

результатов гидродинамических

исследований по большому числу

месторождений Урало-Поволжья и Западной

Сибири получен адаптационный коэффициент,

позволяющий более адекватно оценить

указанный параметр. Адаптационный

коэффициент

![]() ,

т.е существуют оптимистический и

пессимистический прогнозы.

,

т.е существуют оптимистический и

пессимистический прогнозы.

Методика оценки параметров призабойной зоны скважины по ГДИС.

1. Определяется фактический коэффициент продуктивности скважины с использованием методов математической теории эксперимента (метод наименьших квадратов).

2. Оценивается завышенное значение проницаемости призабойной зоны (ф-ла 6).

3. С помощью адаптационного коэффициента уточняется проницаемость призабойной зоны.

4. Рассчитывается радиус призабойной зоны скважины (ф-ла 4).

5. Рассчитываются скин-фактор и приведенный радиус скважины.

Пример. Пусть при исследовании скважины методом последовательной смены установившихся отборов получена величина коэффициента продуктивности скважины, равная 2 м3/(сут·МПа). Необходимые для расчетов исходные данные следующие: проницаемость удаленной зоны (за пределами ПЗС)- 100·10-15 м2; радиус контура питания скважины 150 м; радиус скважины 0.1 м; вскрытая продуктивная толщина 10 м; объемный коэффициент и динамическая вязкость жидкости соответственно равны 1 и 5·10-3 Па·с.

Проницаемость пласта, определенная на основе коэффициента продуктивности, равна 13.47·10-15 м2, с учетом необходимости занижения указанного значения для ПЗС - kПЗС может находится в пределах от 9.6210-15 до 11.22510-15. Радиус призабойной зоны, определенный по формуле (4) находится в пределах от 14.83 до 37.97 м.

Таким образом, в качестве метода управления может быть предложена зарезкам бокового ствола, а не СКО.

Оценка параметров линейного уравнения притока

При низких депрессиях параметры призабойной зоны и скин-фактор являются параметрами ЛИНЕЙНОЙ модели притока. Эти параметры определяются по фактическим данным при гидродинамических исследованиях скважин методом ПСУО. Поскольку ГДИС является активным экспериментом, то интерпретация результатов осуществляется с помощью методов математической теории эксперимента (в данном случае – метод наименьших квадратов).

Пусть имеется активный эксперимент – Yi(Xi), i=1,2…n. Требуется определить параметры линейного тренда Y=A+BX по методу наименьших квадратов.

Критерии метода.

![]()

Параметры А и В определяются при решении следующей системы уравнений:

![]()

или

6. Оценка фактической продуктивности скважины.

В общем случае линейное уравнение притока имеет вид:

![]() .

.

Если параметр С значим, то существует начальный градиент давления (С – отрицательное).

Так, имеются

результаты ГДИС

![]() ,

требуется определить параметры линейного

тренда Y-Q,

X-

,

требуется определить параметры линейного

тренда Y-Q,

X-![]() .

.