Перечень вопросов к экзаменационным билетам

1. Материаловедение

1. Атомно-кристаллическое строение металлов. Методы изучения структуры металлов.

2. Плавление и кристаллизация металлов. Строение кристаллического слитка. Полиморфизм металлов.

3. Дефекты кристаллического строения. Понятие о дислокациях.

4. Упругая и пластическая деформация металлов. Наклеп и упрочнение металлов.

5. Строение сплавов. Особенности кристаллизации сплавов. Правило фаз.

6. Методика построения диаграмм состояния сплавов. Типы диаграмм состояния сплавов.

7. Железоуглеродистые сплавы: характеристика компонентов, фаз и структур. Диаграмма состояния сплавов железо – углерод

8. Стали. Классификация сталей

9.Чугуны. Классификация чугунов

10. Влияние отпуска на механические свойства. Отжиг и нормализация сталей.

11. Закалка стали. Отпуск стали и его разновидности.

12. Медь и медные сплавы. Алюминиевые и магниевые сплавы.

13. Титановые сплавы. Тугоплавкие металлы и сплавы.

14. Состав и классификация пластмасс. Резина и резиноподобные материалы.

15. Силикатные материалы. Понятие о композитах.

2.Технология конструкционных материалов

1. Классификация способов литья.

2. Литье в одноразовые и многоразовые формы.

3. Пайка

4. Получение плазмонапылённых гидроксиапатитовых покрытий.

5. Сущность процесса прокатки. Продукция прокатного производства.

6. Прессование: сущность процесса, инструмент и оборудование.

7. Волочение: сущность процесса, инструмент и оборудование.

8. Способы получения поковок: ковка, горячая объемная штамповка.

9. Холодная объемная штамповка. Листовая штамповка.

10.Физико-химические основы свариваемости металлов.

11.Методы сварки плавлением и давлением.

12.Получение неразъемных соединений склеиванием.

13.Физико-химические основы резания.

14.Обработка поверхностей лезвийным и абразивным инструментом.

15. Сварка. Общие понятия. Виды сварки

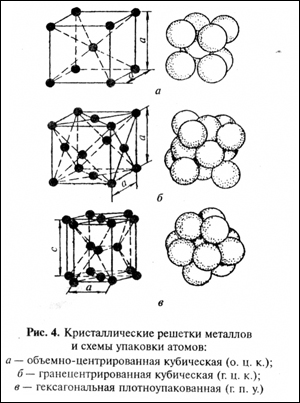

1. Под атомно-кристаллической структурой понимают взаимное расположение атомов, существующее в кристалле. Кристалл состоит из атомов (ионов), расположенных в определенном порядке, который периодически повторяется в трех измерениях.

В кристаллах существует не только ближний, но и дальний порядок размещения атомов, т. е. упорядоченное расположение частиц в кристалле сохраняется на больших участках кристаллов. Для описания атомно-кристаллической структуры пользуются понятием пространственной или кристаллической решетки.

Кристаллическая

решетка представляет собой воображаемую

пространственную сетку, в узлах которой

располагаются атомы (ионы), образующие

металл (твердое кристаллическое

тело).

Наименьший объем кристалла,

дающий представление об атомной структуре

металла во всем объеме, получил название

элементарной кристаллической

ячейки.

Подавляющее

число технически важных металлов

образуют одну из следующих решеток:

кубическую объемно-центрированную,

кубическую гранецентрированную и

гексагональную (рис. 4).

Подавляющее

число технически важных металлов

образуют одну из следующих решеток:

кубическую объемно-центрированную,

кубическую гранецентрированную и

гексагональную (рис. 4).

В кубической объемно-центрированной решетке атомы расположены в узлах ячейки и один атом — в центре объема куба (рис. 4, а). Кубическую объемно-центрированную решетку имеют металлы: ое-железо, хром, ниобий, вольфрам, ванадий и др.

В кубической гранецентрированной решетке атомы расположены в углах куба и в центре каждой грани (рис. 4, б). Этот тип решетки имеют металлы: железо, никель, медь, золото и др.

В гексагональной решетке (рис. 4, в) атомы расположены в углах и центре шестигранных оснований призмы и три атома в средней плоскости призмы. Эту упаковку атомов имеют металлы: магний, цинк и др. Некоторые металлы имеют тетрагональную решетку.

Размеры кристаллической решетки характеризуются величинами периодов, под которыми понимают расстояние между ближайшими параллельными атомными плоскостями, образующими элементарную ячейку (рис. 4). Период решетки измеряется в ангстремах (А) (1А=1—8 см). Период решетки металлов находится в пределах от 1 до 7 А.

Внутреннее строение, или структуру, металлов и их дефекты изучают с помощью макроструктурного, микроструктурного, магнитного, люминесцентного, ультразвукового, рентгеновского и γ-дефектоскопического методов анализа. Макроструктура — это строение металла, видимое невооруженным глазом или при небольшом увеличении с помощью лупы. Макроструктурный анализ используют для выявления формы и расположения зерен в литом металле, направления волокон в поковках и штамповках, местонахождения, размеров и форм нарушения сплошности, дефектов сварки, оценки толщины поверхностного слоя в изделиях, подвергнутых специальной поверхностной обработке, и др. Его осуществляют просмотром отшлифованной, отполированной и протравленной поверхности металлического изделия или макрошлифа (вырезанного из заготовки или металлоизделия темплета), поверхность которого шлифуют и протравливают. Микроструктурный анализ — это исследование структуры металлов и сплавов с помощью микроскопов с увеличением от 1500 до 100000. Его осуществляют посредством изучения микрошлифов — вырезанных из металлоизделия или заготовки образцов, поверхность которых шлифуют, полируют и подвергают травлению специальными реактивами. При использовании электронных микроскопов рассматривают тонкий прозрачный слепок с микрошлифа — фольгу, или реплику. В последнее время для исследования структуры и свойств металлов широко применяются методы фрактографии, позволяющие исследовать строение изломов, т. е. поверхностей, образующихся в результате разрушения металлоизделий или заготовок. Изломы изучают посредством макро- и микроструктурного анализа. Магнитный метод (магнитная дефектоскопия) применяется для выявления трещин, волосовин, раковин и других дефектов, находящихся на поверхности (или близко около нее) изделий из ферромагнитных материалов. Сущность метода заключается в намагничивании изделия. Затем на поверхность наносится магнитный порошок окиси железа или его суспензия в керосине. Частицы порошка под действием магнитного потока, рассеивающегося в месте расположения дефекта, ориентируются по силовым линиям. В результате отчетливо выделяются даже самые мелкие дефекты. Люминесцентный метод (люминесцентная дефектоскопия) используется для выявления поверхностных дефектов изделий (микротрещин). Он основывается на свойстве некоторых органических веществ светиться под действием ультрафиолетовых лучей. Сущность метода заключается в нанесении на поверхность изделия специального флуоресцирующего раствора и ее освещении ультрафиолетовым светом. Проникающий в микротрещины раствор под действием лучей светится, тем самым позволяя их выявить. С помощью ультразвукового метода (ультразвуковая дефектоскопия) выявляют дефекты, расположенные глубоко в толще металла. Для этого используются ультразвуковые дефектоскопы, с помощью которых через толщу металла пропускают пучок ультразвуковых волн и контролируют их прохождение. Любая несплошность металла нарушает нормальное распространение волн, что можно увидеть на экране имеющегося в приборе осциллографа. Рентгеновский метод (рентгеновская дефектоскопия) применяется для контроля литых, кованых и штампованных деталей, а также сварных соединений. Он заключается в просвечивании деталей рентгеновским излучением и фиксировании выходящего излучения на специальной светочувствительной пленке. При этом темные места на пленке свидетельствуют о наличии дефектов в исследуемых деталях. Разновидностью рентгеновского метода является γ-дефектоскопия.

2. Температура плавления, наряду с плотностью, относится к физическим характеристикам металлов.Температура плавления металла - температура, при которой металл переходит из твердого состояния, в котором находится в нормальном состоянии (кроме ртути), в жидкое состояние при нагревании. При плавлении объем металла практически не изменяется, поэтому на температуру плавления нормальное атмосферное давление не влияет.

Температура плавления металлов находится в диапазоне от -39 градусов Цельсия до +3410 градусов. Для большинства металлов температура плавления высокая, однако, некоторые металлы можно расплавить в домашних условиях при нагревании на обычной горелке (олово, свинец).

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛОВ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ПЛАВЛЕНИЯ

Легкоплавкие металлы, температура плавления которых колеблется до 600 градусов Цельсия, например цинк, олово, висмут.

Среднеплавкие металлы, которые плавятся при температуре от 600 до 1600 градусов Цельсия: такие какалюминий, медь, олово, железо.

Тугоплавкие металлы, температура плавления которых достигает более 1600 градусов Цельсия - вольфрам, титан, хром и др.

Ртуть - единственный металл, находящийся при обычных условиях (нормальное атмосферное давление, средняя температура окружающей среды) в жидком состоянии. Температура плавления ртути составляет порядка -39 градусов по Цельсию.

Кристаллиза́ция — процесс фазового перехода вещества из жидкого состояния в твёрдое кристаллическое с образованиемкристаллов. Фазой называется однородная часть термодинамической системы отделённая от других частей системы(других фаз) поверхностью раздела, при переходе через которую химический состав, структура и свойства вещества изменяются скачками.

Кристаллизация — это процесс выделения твёрдой фазы в виде кристаллов из растворов или расплавов, в химической промышленности процесс кристаллизации используется для получения веществ в чистом виде.

Кристаллизация начинается при достижении некоторого предельного условия, например, переохлаждения жидкости илипересыщения пара, когда практически мгновенно возникает множество мелких кристалликов — центров кристаллизации. Кристаллики растут, присоединяя атомы или молекулы из жидкости или пара. Рост граней кристалла происходит послойно, края незавершённых атомных слоев (ступени) при росте движутся вдоль грани. Зависимость скорости роста от условий кристаллизации приводит к разнообразию форм роста и структуры кристаллов (многогранные, пластинчатые, игольчатые, скелетные, дендритные и другие формы, карандашные структуры и т. д.). В процессе кристаллизации неизбежно возникают различные дефекты.

На число центров кристаллизации и скорость роста значительно влияет степень переохлаждения.

Степень переохлаждения — уровень охлаждения жидкого металла ниже температуры перехода его в кристаллическую (твердую) модификацию. С.п. необходима для компенсации энергии скрытой теплоты кристаллизации. Первичной кристаллизацией называется образование кристаллов в металлах (сплавах и жидкостях) при переходе из жидкого состояния в твердое.

Рисунок 1 — Схема стального слитка

1

— мелкокристаллическая корковая зона;

2 — зона столбчатых кристаллов; 3 —

внутренняя зона крупных равноосных

кристаллов

1

— мелкокристаллическая корковая зона;

2 — зона столбчатых кристаллов; 3 —

внутренняя зона крупных равноосных

кристаллов

Кристаллизация корковой зоны идет в условиях максимального переохлаждения. Скорость кристаллизации определяется большим числом центров кристаллизации. Образуется мелкозернистая структура. Жидкий металл под корковой зоной находится в условиях меньшего переохлаждения. Число центров ограничено и процесс кристаллизации реализуется за счет их интенсивного роста до большого размера.

Теория сплавов. Основы теории сплавов.

Рост кристаллов во второй зоне имеет направленный характер. Они растут перпендикулярно стенкам изложницы, образуются древовидные кристаллы – дендриты (рисунок 2). Растут дендриты с направлением, близким к направлению теплоотвода.

Рисунок 2 — Схема дендрита по Чернову Д.К.

Так как теплоотвод от незакристаллизовавшегося металла в середине слитка в разные стороны выравнивается, то в центральной зоне образуются крупные дендриты со случайной ориентацией.

Зоны столбчатых кристаллов в процессе кристаллизации стыкуются, это явление называется транскристаллизацией. Для малопластичных металлов и для сталей это явление нежелательное, так как при последующей прокатке, ковке могут образовываться трещины в зоне стыка.

Дефекты кристаллического строения. Точечные дефекты. Дефекты кристаллического строения. Линейные дефекты. Теория дислокаций. Плотность дислокаций.

В верхней части слитка образуется усадочная раковина, которая подлежит отрезке и переплавке, так как металл более рыхлый (около 15…20 % от длины слитка).

Условия получения мелкозернистой структуры

При изготовлении слитков стремятся к получению мелкозернистой структуры. Оптимальными условиями для этого являются: максимальное число центров кристаллизации и малая скорость роста кристаллов.

Размер зерен при кристаллизации зависит и от числа частичек нерастворимых примесей, которые играют роль готовых центров кристаллизации – оксиды, нитриды, сульфиды. Чем больше частичек, тем мельче зерна закристаллизовавшегося металла.

Стенки изложниц имеют неровности, шероховатости, которые увеличивают скорость кристаллизации.

Мелкозернистую структуру можно получить в результате модифицирования, когда в жидкие металлы добавляются посторонние вещества –модификаторы.

По механизму воздействия модификаторы различают:

Вещества не растворяющиеся в жидком металле – выступают в качестве дополнительных центров кристаллизации.

Поверхностно — активные вещества, которые растворяются в металле, и, осаждаясь на поверхности растущих кристаллов, препятствуют их росту.

Аллотропией, или полиморфизмом, называется способность металлов в твердом состоянии иметь различное кристаллическое строение, а следовательно, и свойства при различных температурах.

Процесс перехода из одной кристаллической формы в другую называется аллотропическим (полиморфным) превращением. Аллотропические формы обозначают начальными буквами греческого алфавита: альфа а, бета ?, гамма у, дельта б и т. д., начиная с той формы, которая существует при более низкой температуре.

В процессе аллотропического превращения выделяется скрытая теплота кристаллизации (если превращение идет при охлаждении); на кривой охлаждения аллотропическое превращение отмечается горизонтальным участком. Аллотропические превращения имеют многие металлы, например железо, марганец, олово, титан и др.рис 11.Кривая охлаждения железа

На рис. 11 приведена кривая охлаждения железа, характеризующая аллотропические превращения. Железо имеет объемно-центрированную кубическую решетку до температуры 911° С и в интервале 1392— 1539° С (Fea), а от температуры 911 до 1392° С имеет гранецентрированную кубическую решетку (FeY). Высокотемпературная а-модифика-ция (от 1392 до 1539°С) иногда обозначается Feб (б-железо). При температуре 768° С происходит изменение магнитных свойств: ниже 768° С железо магнитно, выше 768° С железо немагнитно.

Характерным примером является аллотропия олова. При температуре ниже 18° С устойчива модификация a-олова (Sna), называемая серым оловом, а выше 18° С — модификация р-олова (Sn?), называемая белым оловом.

Решетка белого олова более компактна, чем серого олова, и превращение Snp -> Sna идет со значительным увеличением объема. Поэтому при образовании на белом олове бугорка серого олова последнее, вследствие больших объемных изменений, рассыпается в порошок. Это явление получило название «оловянной чумы»; превращение необратимо.

Максимального значения скорость аллотропического превращения Snp -> Sna достигает при переохлаждении примерно до температуры — 30° С. Поэтому опасность «оловянной чумы» особенно велика при хранении олова в зимнее время в холодном помещении.

3. Идеальная кристаллическая решетка представляет собой многократное повторение элементарных кристаллических ячеек. Для реального металла характерно наличие большого количества дефектов строения, нарушающих периодичность расположения атомов в кристаллической решетке. Эти дефекты оказывают существенное влияние на свойства материала.

Различают три типа дефектов кристаллического строения: точечные, линейные и поверхностные.

Точечные дефекты

Точечные дефекты характеризуются малыми размерами во всех трех измерениях. Величина их не превышает нескольких атомных диаметров. К точечным дефектам относятся: а) свободные места в узлах кристаллической решетки — вакансии (дефекты Шоттки); б) атомы, сместившиеся из узлов кристаллической решетки в межузельные промежутки — дислоцированные атомы (дефекты Френкеля); в) атомы других элементов, находящиеся как в узлах, так и в междоузлиях кристаллической решетки — примесные атомы.

Точечные дефекты образуются в процессе кристаллизации под воздействием тепловых, механических, электрических воздействий, а также при облучении нейтронами, электронами, рентгеновскими лучами.

Вакансии и дислоцированные атомы могут появляться вследствие тепловых движений атомов. В характерных для металлов решетках энергия образования дислоцированных атомов значительно больше энергии образования тепловых вакансий. Поэтому основными точечными дефектами в металлах являются тепловые вакансии. При комнатной температуре концентрация вакансий сравнительно невелика и составляет около 1 на 1018 атомов, но резко повышается при нагреве, особенно вблизи температуры плавления. Точечные дефекты не закреплены в определенных объемах металла, они непрерывно перемещаются в кристаллической решетке в результате диффузии.

Присутствие вакансий объясняет возможность диффузии — перемещения атомов на расстояния, превышающие средние межатомные расстояния для данного металла. Перемещение атомов осуществляется путем обмена местами с вакансиями. Различают самодиффузию и гетеродиффузию. В первом случае перемещения атомов не изменяют их концентрацию в отдельных объемах, во втором — сопровождаются изменением концентрации. Гетеродиффузия характерна для сплавов с повышенным содержанием примесей.

Точечные дефекты приводят к локальным изменениям межатомных расстояний и, следовательно, к искажениям кристаллической решетки. При этом увеличивается сопротивление решетки дальнейшему смещению атомов, что способствует некоторому упрочнению кристаллов и повышает их электросопротивление.

Вакансии, дислоцированные атомы и другие точечные дефекты обнаружены при исследовании металлов с помощью автоионного микроскопа, дающего увеличение свыше 106 раз.

Линейные дефекты

Линейные дефекты характеризуются малыми размерами в двух измерениях, но имеют значительную протяженность в третьем измерении. Наиболее важный вид линейных дефектов — дислокации (лат. dislocation — смещение). Теория дислокаций была впервые применена в середине тридцатых годов ХХ века физиками Орованом, Поляни и Тейлором для описания процесса пластической деформации кристаллических тел. Ее использование позволило объяснить природу прочности и пластичности металлов. Теория дислокаций дала возможность объяснить огромную разницу между теоретической и практической прочностью металлов.

Дислокации образуются уже при кристаллизации металлов, а также в ходе пластической деформации и фазовых превращений. Плотность дислокаций может достигать большой величины. Под плотностью дислокаций обычно понимают суммарную длину дислокаций S l, приходящуюся на единицу объема V кристалла: r = S l V. Таким образом, размерность плотности дислокаций r: см/см3, или см–2. Для отожженных металлов плотность дислокаций составляет величину 106–103 см–2, после холодной деформации она увеличивается до 1011–1012 см–2, что соответствует примерно 1 млн километров дислокаций в 1 см3.

Использование теории дислокаций позволило объяснить большое расхождение междутеоретической и фактической прочностью металлов. Теоретическая прочность должна быть пропорциональна произведению сил межатомной связи на число атомов в сечении кристалла.

Расчетное усилие для смещения одной части кристалла относительно другой оказалось на 2–3 порядка выше фактически затрачиваемого при пластической деформации металла. Так, теоретическая прочность железа составляет около 13 000 МПа, а фактическая — всего 250 МПа.

Такое расхождение теоретической и фактической прочности объясняется тем, что деформация происходит не путем одновременного смещения целых атомных плоскостей, а путем постепенного перемещения дислокаций. Пластический сдвиг является следствием постепенного перемещения дислокаций в плоскости сдвига. Распространение скольжения по плоскости скольжения происходит последовательно. Каждый элементарный акт перемещения дислокации из одного положения в другое совершается путем разрыва лишь одной вертикальной атомной плоскости. Для перемещения дислокаций требуется значительно меньшее усилие, чем для жесткого смещения одной части кристалла относительно другой в плоскости сдвига. При движении дислокации вдоль направления сдвига через весь кристалл происходит смещение верхней и нижней его частей лишь на одно межатомное расстояние. В результате перемещения дислокация выходит на поверхность кристалла и исчезает. На поверхности остается ступенька скольжения.

В лекции о роли дислокаций Орован в качестве аналогии движения дислокаций приводил примеры перемещения таких представителей животного мира, как дождевой червь или змея. Они скользят по поверхности земли, последовательно перемещая участки своего тела. При этом участки, через которые прошла волна возмущения, восстанавливают исходную форму. В случае пластического сдвига позади переместившейся дислокации атомная структура верхних и нижних слоев восстанавливает свою исходную конфигурацию.

Другой аналогией движения дислокаций является перемещение складки на ковре. Последовательное перемещение складки потребует значительно меньше усилий, чем перемещение всего ковра по поверхности пола, хотя в обоих случаях будет достигнут один и тот же результат — ковер переместится на одинаковое расстояние.

Дислокации легко перемещаются в направлении, перпендикулярном экстраплоскости. Чем легче перемешаются дислокации, тем ниже прочность металла, тем легче идет пластическая деформация. Пластическая деформация кристаллических тел связана с количеством дислокаций, их шириной, подвижностью, степенью взаимодействия с дефектами решетки и т. д. Характер связи между атомами влияет на пластичность кристаллов. Так, в неметаллах с их жесткими направленными связями дислокации очень узкие, они требуют больших напряжений для старта — в 103 раз больших, чем для металлов. В результате хрупкое разрушение в неметаллах наступает раньше, чем сдвиг.

Таким образом, причиной низкой прочности реальных металлов является наличие в структуре материала дислокаций и других несовершенств кристаллического строения. Получение бездислокационных кристаллов приводит к резкому повышению прочности материалов.

Левая ветвь кривой соответствует созданию совершенных бездислокационных нитевидных кристаллов (так называемых «усов»), прочность которых близка к теоретической.

При ограниченной плотности дислокаций и других искажений кристаллической решетки процесс сдвига происходит тем легче, чем больше дислокаций находится в объеме металла.

С ростом напряжений возрастает число источников дислокаций в металле и их плотность увеличивается. Помимо параллельных дислокаций возникают дислокации в разных плоскостях и направлениях. Дислокации воздействуют друг на друга, мешают друг другу перемешаться, происходит их аннигиляция (взаимное уничтожение) и т. д., что позволило Дж. Гордону образно назвать их взаимодействие в процессе пластической деформации «интимной жизнью дислокаций». С повышением плотности дислокаций их движение становится все более затрудненным, что требует увеличения прилагаемой нагрузки для продолжения деформации. В результате металл упрочняется, что соответствует правой ветви кривой.

Упрочнению способствуют и другие несовершенства кристаллического строения, также тормозящие движение дислокаций. К ним относятся атомы растворенных в металле примесей и легирующих элементов, частицы выделений второй фазы, границы зерен или блоков и т. д. На практике препятствие движению дислокаций, т. е. упрочнение, создается введением других элементов (легирование), наклепом, термической или термомеханической обработкой. Снижение температуры также препятствует свободному перемещению дислокаций. При низких температурах прочность растет, а пластичность падает. Металл становится более прочным, но хрупким.

Таким образом, повышение прочности металлов и сплавов может быть достигнуто двумя путями: 1) получением металлов с близким к идеальному строением кристаллической решетки, т. е. металлов, в которых отсутствуют дефекты кристаллического строения или же их число крайне мало; 2) либо, наоборот, увеличением числа структурных несовершенств, препятствующих движению дислокаций.

Поверхностные дефекты

Поверхностные дефекты имеют малую толщину и значительные размеры в двух других измерениях. Обычно это места стыка двух ориентированных участков кристаллической решетки. Ими могут быть границы зерен, границы фрагментов внутри зерна, границы блоков внутри фрагментов. Соседние зерна по своему кристаллическому строению имеют неодинаковую пространственную ориентировку решеток. Блоки повернуты друг по отношению к другу на угол от нескольких секунд до нескольких минут, их размер 10–5 см. Фрагменты имеют угол разориентировки не более 5°. Если угловая разориентировка решеток соседних зерен меньше 5°, то такие границы называются малоугловыми границами. Граница между зернами представляет собой узкую переходную зону шириной 5–10 атомных расстояний с нарушенным порядком расположения атомов. В граничной зоне кристаллическая решетка одного зерна переходит в решетку другого. Неупорядоченное строение переходного слоя усугубляется скоплением в этой зоне дислокаций и повышенной концентрацией примесей.

Плоскости и направления скольжения в соседних зернах не совпадают. Скольжение первоначально развивается в наиболее благоприятно ориентированных зернах. Разная ориентировка систем скольжения не позволяет дислокациям переходить в соседние зерна, и, достигнув границы зерен, они останавливаются. Напряжения от скопления дислокаций у границ одних зерен упруго распространяются через границы в соседние зерна, что приводит в действие источники образования новых дислокаций (источники Франка—Рида). Происходит передача деформации от одних зерен к другим, подобно передаче эстафеты в легкоатлетических соревнованиях.

Вследствие того, что границы зерен препятствуют перемещению дислокаций и являются местом повышенной концентрации примесей, они оказывают существенное влияние на механические свойства металла.

Под размером зерна принято понимать величину его среднего диаметра, выявляемого в поперечном сечении. Это определение условно, так как действительная форма зерна в металлах меняется в широких пределах — от нескольких микрометров до миллиметров. Размер зерна оценивается в баллах по специальной стандартизованной шкале и характеризуется числом зерен, приходящихся на 1 мм2 поверхности шлифа при увеличении в 100 раз.

Процесс пластического течения, а, следовательно, и предел текучести зависят от длины свободного пробега дислокаций до «непрозрачного» барьера, т. е. до границ зерен металла. Предел текучести sТ связан с размером зерна d уравнением Холла—Петча: sТ = sо + kd–1/2, где sо и k — постоянные для данного металла. Чем мельче зерно, тем выше предел текучести и прочность металла. Одновременно при измельчении зерна увеличиваются пластичность и вязкость металла. Последнее особенно важно для металлических изделий, работающих при низких температурах. Повышенные пластичность и вязкость обусловлены более однородным составом и строением мелкозернистого металла, отсутствием в нем крупных скоплений, структурных несовершенств, способствующих образованию трещин.

Рост зерен аустенита эффективно затрудняет дисперсные частицы второй фазы — карбидов, нитридов, неметаллических включений. Частицы нитрида AlN, содержащиеся в спокойных сталях, раскисленных алюминием, препятствуют росту аустенитных зерен.

В легированных сталях рост зерен аустенита тормозится карбидами и карбонитридами легирующих элементов V, Ti, Nb, микродобавки которых в количестве около 0,1 % специально вводят в стали с целью сохранения мелкого зерна аустенита вплоть до 1000 °С. Использование этих элементов одновременно обеспечивает мелкозернистую структуру и снижение критической температуры хрупкости. Помимо перечисленных дефектов в металле имеются макродефекты объемного характера: поры, газовые пузыри, неметаллические включения, микротрещины и т. д. Эти дефекты снижают прочность металла.

4. Деформация – это изменение формы и размеров тела, деформация может вызываться воздействием внешних сил, а также другими физико-механическими процессами, которые происходят в теле. К деформациям относятся такие явления, как сдвиг, сжатие, растяжение, изгиб и кручение.

Упругая деформация – это деформация, которая исчезает после снятия нагрузки. Упругая деформация не вызывает остаточных изменений в свойствах и структуре металла; под действием приложенной нагрузки происходит незначительное обратимое смещение атомов.

При растяжении монокристалла возрастают расстояния между атомами, а при сжатии атомы сближаются. При смещении атомов из положения равновесия нарушается баланс сил притяжения и электростатического отталкивания. После снятия нагрузки смещенные атомы из-за действия сил притяжения или отталкивания возвращаются в исходное равновесное состояние и кристаллы приобретают первоначальные размеры форму.

Деформация может быть упругой, исчезающей после снятия нагрузки, и пластической, остающейся после снятия нагрузки.

Самое малое напряжение вызывает деформацию, причем начальные деформации являются всегда упругими и их величина находится в прямой зависимости от напряжения. Основными механическими свойствами являются прочность, пластичность, упругость.

Важное значение имеет пластичность, она определяет возможность изготовления изделий различными способами обработки давлением. Эти способы основаны на пластическом деформировании металла.

Материалы, которые имеют повышенную пластичность, менее чувствительны к концентраторам напряжений. Для этого проводят сравнительную оценку различных металлов и сплавов, а также контроль их качества при изготовлении изделий.

Физическая природа деформации металлов

Под действием напряжений происходит изменение формы и размеров тела. Напряжения возникают при действии на тело внешних сил растяжения, сжатия, а также в результате фазовых превращений и некоторых других физико-химических процессов, которые связанны с изменением объема. Металл, который находится в напряженном состоянии, при любом виде напряжения всегда испытывает напряжения нормальные и касательные, деформация под действием напряжений может быть упругой и пластической. Пластическая происходит под действием касательных напряжений.

Упругая – это такая деформация, которая после прекращения действия, вызвавшего напряжение, исчезает полностью. При упругом деформировании происходит изменение расстояний между атомами в кристаллической решетке металла.

С увеличением межатомных расстояний возрастают силы взаимного притяжения атомов. При снятии напряжения под действием этих сил атомы возвращаются в исходное положение. Искажение решетки исчезает, тело полностью восстанавливает свою форму и размеры. Если нормальные напряжения достигают значения сил межатомной связи, то произойдет хрупкое разрушение путем отрыва. Упругую деформацию вызывают небольшие касательные напряжения.

Пластической называется деформация, остающаяся после прекращения действия вызвавших ее напряжений. При пластической деформации в кристаллической решетке металла под действием касательных напряжений происходит необратимое перемещение атомов. При небольших напряжениях атомы смещаются незначительно и после снятия напряжений возвращаются в исходное положение. При увеличении касательного напряжения наблюдается необратимое смещение атомов на параметр решетки, т. е. происходит пластическая деформация.

При возрастании касательных напряжений выше определенной величины деформация становится необратимой. При снятии нагрузки устраняется упругая составляющая деформации. Часть деформации, которую называют пластической, остается.

При пластической деформации необратимо изменяется структура металла и его свойства. Пластическая деформация осуществляется скольжением и двойникованием.

Скольжение в кристаллической решетке протекает по плоскостям и направлениям с плотной упаковкой атомов, где сопротивление сдвигу наименьшее. Это объясняется тем, что расстояние между соседними атомными плоскостями наибольшее, т. е. связь между ними наименьшая. Плоскости скольжения и направления скольжения, лежащие в этих плоскостях, образуют систему скольжения. В металлах могут действовать одна или одновременно несколько систем скольжения.

Металлы с кубической кристаллической решеткой (ГЦК и ОЦК) обладают высокой пластичностью, скольжение в них происходит во многих направлениях.

Процесс скольжения не следует представлять как одновременное передвижение одной части кристалла относительно другой, оно осуществляется в результате перемещения в кристалле дислокаций. Перемещение дислокации в плоскости скольжения ММ через кристалл приводит к смещению соответствующей части кристалла на одно межплоскостное расстояние, при этом справа на поверхности кристалла образуется ступенька.

Наклёп (нагартовка) — упрочнение металлов и сплавов вследствие изменения их структуры и фазового состава в процессе пластической деформации при температуре ниже температуры рекристаллизации. Наклёп сопровождается выходом на поверхность образца дефектов кристаллической решётки, увеличением прочности итвёрдости и снижением пластичности, ударной вязкости, сопротивления металлов деформации противоположного знака (эффект Баушингера).

1 Виды наклёпа

1.1 Деформационный наклёп

2 Перенаклёп

3 Разупрочнение

4 Упрочнение деталей наклёпом

5 Литература

Виды наклёпа[править | править вики-текст]

Различают два вида наклёпа: фазовый и деформационный. Деформационный наклёп является результатом действия внешних деформационных сил. При фазовом наклёпе источником деформаций служат фазовые превращения, в результате которых образуются новые фазы с отличным от исходной (-х) удельными объёмами.

Деформационный наклёп

Дробеструйный наклёп — упрочнение, которое достигается за счёт кинетической энергии потока круглой чугунной или стальной дроби, а также других круглых дробей, например керамической, направляемым скоростным потоком воздуха или роторным дробомётом.

Центробежно-шариковый наклёп (нагартовка) — создаётся за счёт кинетической энергии шариков (роликов), расположенных на периферии обода, взаимодействуют с обрабатываемой поверхностью и отбрасываются вглубь гнезда.

Перенаклёп[править | править вики-текст]

При значительных деформациях вследствие перенаклепа в материале возникают поры, субмикротрещины и другие дефекты. Такое состояние металла (сплава) называется перенаклёпом. Перенаклёп — одна из причин хрупкости, а также снижения конструкционной прочности сплавов.

Разупрочнение[править | править вики-текст]

При нагреве, например во время отжига, подвергнутого наклёпу металла происходит его разупрочнение вследствие развития процессов отдыха, полигонизации, рекристаллизации.

Упрочнение деталей наклёпом[править | править вики-текст]

В машиностроении наклёп используется для поверхностного упрочнения деталей. Наклёп приводит к возникновению в поверхностном слое детали благоприятной системы остаточных напряжений, влияние которых главным образом и определяет высокий упрочняющий эффект поверхностной пластической деформации (ППД), выражающийся в повышении усталостной прочности, а иногда и износостойкости. Для получения упрочненного наклёпом поверхностного слоя заготовку подвергают обработке различными видами ППД, например, обкатка роликами, дробеструйная обработка, поверхностное дорнование и др.

5.

Строение металлического сплава зависит от того, в какие взаимодействия вступают компоненты, составляющие сплав. Почти все металлы в жидком состоянии растворяются друг в друге в любых соотношениях. При образовании сплавов в процессе их затвердевания возможно различное взаимодействие компонентов.

В зависимости от характера взаимодействия компонентов различают сплавы:

1) механические смеси;

2) химические соединения;

3) твердые растворы.

1. Сплавы механические смесиобразуются, когда компоненты не способны к взаимному растворению в твердом состоянии и не вступают в химическую реакцию с образованием соединения.

Образуются между элементами, значительно различающимися по строению и свойствам, когда сила взаимодействия между однородными атомами больше, чем между разнородными. Сплав состоит из кристаллов входящих в него компонентов (рис.2.1), при этом в сплавах сохраняются кристаллические решетки компонентов. В механической смеси каждый из компонентов сохраняет свои специфические свойства.

|

Рис. 2.1. Схема микроструктуры механической смеси |

Механические смеси образуются путем срастания кристаллитов между собой при кристаллизации и называются соответственно:

эвтектика или перитектика— при образовании в раздельной первичной кристаллизации;

эвтектоидили перитектоид — при образовании во вторичной кристаллизации.

Эвтектика, эвтектоид, перитектика и перитектоид возникают при соответствующих фазовых превращениях.

Эвтектическим превращениемв сплавах называется такое, при котором происходит одновременная кристаллизация двух фаз при постоянной и самой низкой для данной системы сплавов температуре первичной кристаллизации, а эвтектоидное превращение соответствует аналогичному процессу при вторичной кристаллизации.

Эвтектика представляет собой равномерно чередующиеся пластинки структурных компонентов, образованных из двух или более фаз. Иногда фазы в эвтектике непрерывно разветвлены друг в друге. В эвтектике могут присутствовать также обособленные кристаллы твердых растворов или химических соединений.

Структуры эвтектики и эвтектоида схожи, но эвтектоиды являются более дисперсными структурными составляющими, так как образуются при распаде твердого раствора в процессе вторичной кристаллизации, когда процессы диффузии протекают более медленно.

При перитектическом превращениив сплавах, в отличие от эвтектического, кристаллизуются одновременно не две фазы, а только одна, образующаяся за счет ранее выделившейся твердой фазы и жидкой части сплава определенного состава. Выявление структуры перитектики затруднено, как правило, тем, что перитектическое превращение в условиях охлаждения сплавов технических металлов обычно не протекает до конца.

2. Сплавы химические соединенияобразуются между элементами, значительно различающимися по строению и свойствам, если сила взаимодействия между разнородными атомами больше, чем между однородными.

Особенности этих сплавов:

· постоянство состава, то есть сплав образуется при определенном соотношении компонентов, химическое соединение обозначается AnВm4;

· образуется специфическая кристаллическая решетка с правильным упорядоченным расположением атомов, отличающаяся от решеток элементов, составляющих химическое соединение (рис. 2.2);

· ярко выраженные индивидуальные свойства;

· постоянство температуры кристаллизации, как у чистых компонентов.

|

Рис. 2.2. Кристаллическая решетка химического соединения |

2. Сплавы твердые растворы− это сплавы, однофазные в твердом состоянии, в которых соотношения между компонентами могут изменяться и один из компонентов (растворитель) сохраняет свою кристаллическую решетку, а атомы другого компонента (или других) располагаются в решетке этого компонента, изменяя ее размеры (периоды решетки). Они являются кристаллическими веществами и состоят из однородных зерен (рис. 2.3).

|

Рис. 2.3. Схема микроструктуры твердого раствора |

6.