- •1. Развитие ээс и технология их проектирования

- •1.1. Краткий обзор развития ээс в ссср и рф

- •1.2. Задачи управления развитием ээс

- •1.3. Организация проектирования ээс

- •1.4. Автоматизация проектирования ээс

- •2.2. Критерии оптимальности развития ээс

- •2.3. Формирование и сопоставление вариантов развития ээс

- •2.4. Учёт надёжности

- •2.5. Учёт качества электроэнергии и охраны окружающей среды

- •3. Прогнозирование электропотребления и нагрузок

- •3.1. Общая характеристика методов прогнозирования электропотребления

- •3.2. Построение аппроксимирующих моделей

- •3.3. Нормативный метод определения потребления электроэнергии

- •3.4. Режимы электропотребления и графики электрических нагрузок

- •4. Определение потребности ээс во вводе генерирующих мощностей

- •4.1. Балансы мощности и электроэнергии

- •4.2. Резервы мощности в концентрированной ээс

- •4.3. Резервы мощности в объединённой энергосистеме

- •5. Учёт режимов электростанций при проектировании развития ээс

- •5.1. Типы электростанций и их эксплуатационные характеристики

- •5.2. Расчёт суточных режимов электростанций при проектировании

- •5.2.1. Вписывание гэс и гаэс

- •5.2.2. Определение состава оборудования тэс, работающих в час максимальной нагрузки

- •5.2.3. Экономичное распределение нагрузки между тэс по часам суток

- •5.2.4. Особенности расчётов режимов электростанций в многоузловой ээс

- •5.3. Годовые режимы работы электростанций

- •6. Выбор мощности и размещения электростанций

- •6.1. Методика обоснования развития электростанций в ээс

- •6.2. Сравнительная эффективность сооружения электростанций различного типа

- •6.3. Концентрация мощности электростанций и их оборудования

- •7. Проектирование основной сети ээс

- •7.1. Общие положения

- •7.2. Расчётные перетоки мощности

- •7.3. Требования к выбору пропускной способности основной сети оэс

- •7.4. Методы проектирования основных сетей ээс

- •Литература

Южно-Российский государственный технический университет

Кафедра «Автоматизированные электроэнергетические системы»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

по дисциплине

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ»

Составитель В.К. Хлебников

Новочеркасск, 2008 г.

ВВЕДЕНИЕ

Энергосистемы (ЭЭС) уже длительное время является основой электроэнергетики нашей страны. Развитие энергосистем характеризуется концентрацией производства электроэнергии на мощных районных электростанциях и централизацией электроснабжения от общей сети ЭЭС.

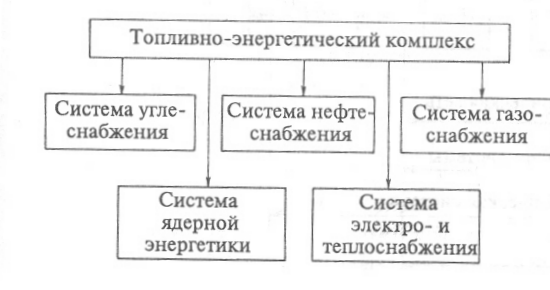

ЭЭС являются составной частью ТЭК (рис. 1), в который входят наряду с ЭЭС системы нефте-, газо-, углеснабжения, ядерная энергетика.

Рис. 1. Структура топливно-энергетического комплекса

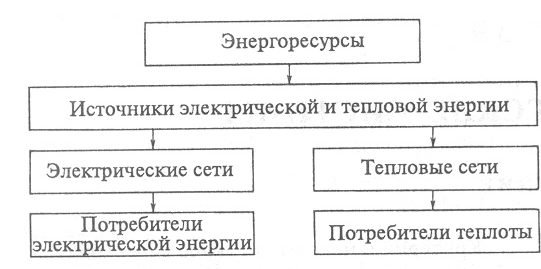

В свою очередь ЭЭС представляет собой совокупность множества электростанций, электрических и тепловых сетей (рис. 2).

Рис. 2. Структура ЭЭС

Использование работающих в ЭЭС отдельных энергообъектов (ЭС, ЛЭП, и/ст) подчинено единой цели - обеспечение оптимального режима ЭЭС в целом. Поэтому выбор параметров каждого объекта должен производиться с учетом его взаимосвязей с другими элементами системы. Необходимость выполнения указанного требования привела к выделению в структуре управления развитием ЭЭС весьма важного самостоятельного звена, получившего название проектирование развития ЭЭС. Задачей проектирования является обоснование решений, определяющих состав, основные параметры и последовательность строительства ЭС и электросетей, средств их эксплуатации и управления из условий оптимального развития ЭЭС в целом. Эти решения используют при планировании развития отрасли в целом и при проектировании отдельных объектов.

Состав проектов и порядок их выполнения определен нормами технологического проектирования энергосистем. Основными видами проектных работ по развитию ЭЭС являются:

- технико-экономические доклады (ТЭД) по развитию энергетики;

- схемы развития ЕЭС;

- схемы развития ОЭС и региональных энергосистем (РСК);

- схемы внешнего электроснабжения районов и отдельных крупных потребителей.

За рубежом выполняют аналогичные работы по проектированию ЭЭС.

Начало проектированию развития ЭЭС было положено в 30 - 40 годах 20 века В.И. Вейцем, С.А. Кукель-Краевским, В.В. Болотовым и др. Были исследованы принципы и методы обоснования развития и объединения ЭЭС, заложены основы современной организации и технологии проектирования ЭЭС и выполнены первые проекты.

Дальнейшее развитие методы проектирования ЭЭС получили в 60-х годах 20 века, когда началось интенсивное создание ОЭС и ЕЭС, и появились возможности использования математических моделей и ЭВМ. В этот период Д.А. Арзамасцевым, А.А. Бесчинским, В.А. Вениковым, В.М. Горнштейном, И.М. Марковичем, Л.А. Мелентьевым, С.С. Рокотяном, Л.В. Цукерником, О.В. Щербачевым и др. были разработаны методы, алгоритмы и программы для технического анализа, экономической оценки вариантов, комплексной оптимизации развития и работы ЭЭС. Л.А. Мелентьевым и его школой (СЭИ) были разработаны основные положения теории больших систем энергетики, которые служат научной основой для совершенствования методов проектирования. Они обеспечили правильную постановку задачи проектирования системы в целом, разделение ее на ряд подзадач, выбор методов их решения.

Созданы основы формирования и проектирования развития ЭЭС как самостоятельной области энергетической науки и инженерной практики.

1. Развитие ээс и технология их проектирования

1.1. Краткий обзор развития ээс в ссср и рф

Первые энергосистемы были созданы на основе ЛЭП - 110 кВ. К 1935 г. в СССР работало 6 энергосистем с годовой выработкой свыше 1 млрд. кВтч каждая (Московская, Ленинградская, Донецкая, Днепропетровская). Для передачи от ДнепроГЭС было освоено напряжение 154 кВ.

Со следующим этапом развития ЭЭС - соединением электросетей смежных ЭЭС, появлением первых энергетических объединений - связано освоение ЛЭП 220 кВ. Первая ЛЭП 220кВ в СССР построена в 1933 г. для передачи 100 МВт от Нижне-Свирской ГЭС в Ленинград на расстояние 240 км. В 1940 г. для связи двух крупнейших энергосистем Юга была сооружена ЛЭП 220 кВ Донбасс-Днепр.

В 1942 г. было организовано первое объединенное диспетчерское управления. Оно было создано на Урале для координации работы трех РЭС: Свердловэнерго, Пермэнерго, Челябэнерго. Эти энергосистемы работали параллельно по ЛЭП 220 кВ. В послевоенный период с использованием ЛЭП 220 кВ, формируется ОЭС Центра и Юга.

Завершение 1-го этапа по созданию ЕЭС СССР можно считать 1956 - 1959 гг. В эти годы введены ЛЭП 400 кВ (позднее 500 кВ). Они обеспечили выдачу мощности двух волжских ГЭС и параллельную работу ЭЭС Центра, Средней и Нижней Волги, Урала. К 1970 г. это объединение охватывало большую часть территории Европейской части страны и называлась ЕЕЭС СССР. В 1970 г. к ЕЕЭС была присоединена ОЭС Закавказья, в 1972 - ОЭС Казахстана и отдельные районы Западной Сибири.

В 1977 году после ввода ЛЭП 500 кВ Урал-Казахстан-Сибирь присоединена ОЭС Сибири. С 1978 года после ввода ЛЭП-750 кВ Винница-Альбертиша (Венгрия) осуществлялясь параллельная работа ЭЭС Восточной Европы и ЕЭС СССР.

В 1991 г. ЕЭС СССР включала в себя 9 параллельно работающих ОЭС: Северо-Запада, Центра, Средней Волги, Урала, Юга, Северного Кавказа, Закавказья, Северного Казахстана, Сибири. Раздельно с ЕЭС работала ОЭС Востока. Из 101 РЭС в составе ЕЭС параллельно работали 84 ЭЭС, обеспечивающие электроснабжение 11 союзных республик с территорией 10 млн. км2. Расстояние между крайними точками территории ЕЭС с севера на юг 3000 км, а с востока на запад - 4000 км.

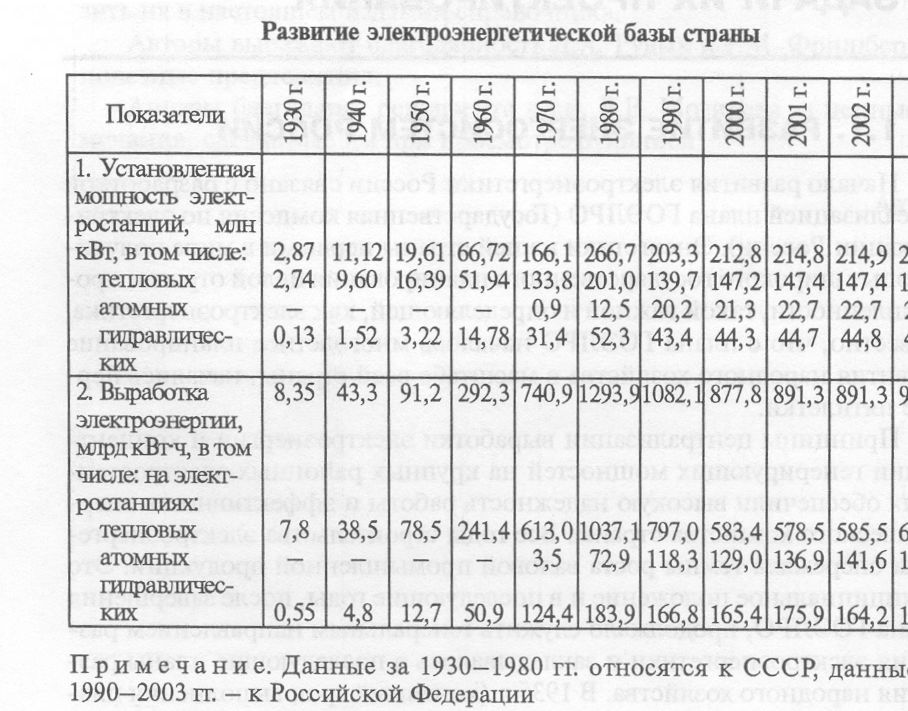

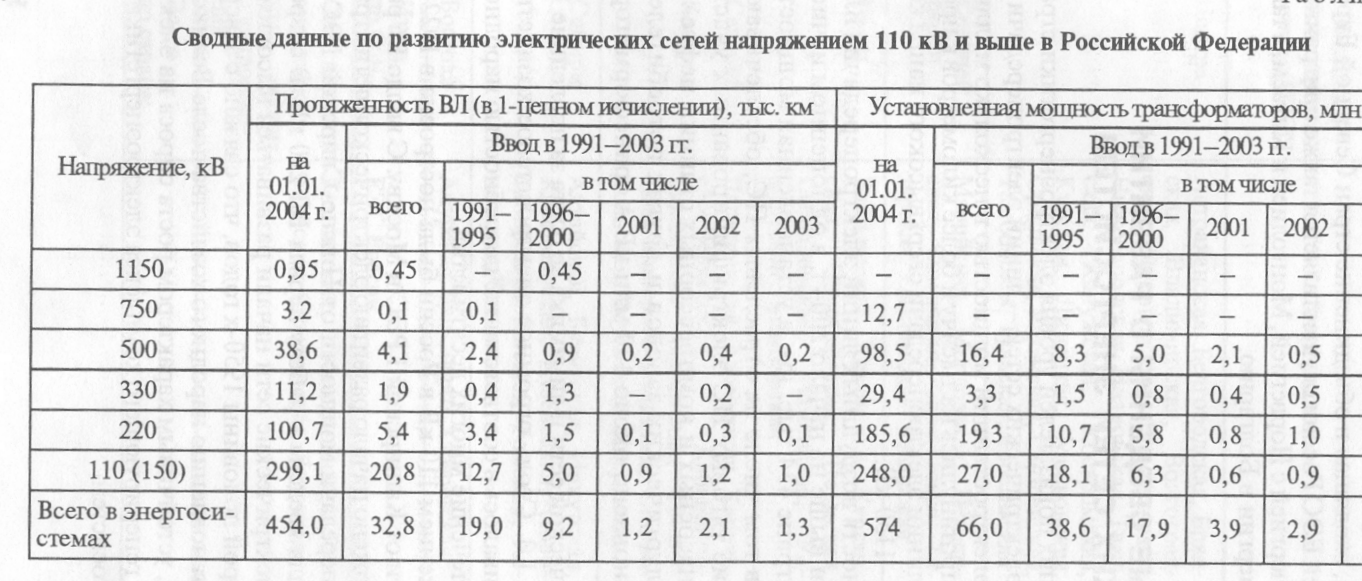

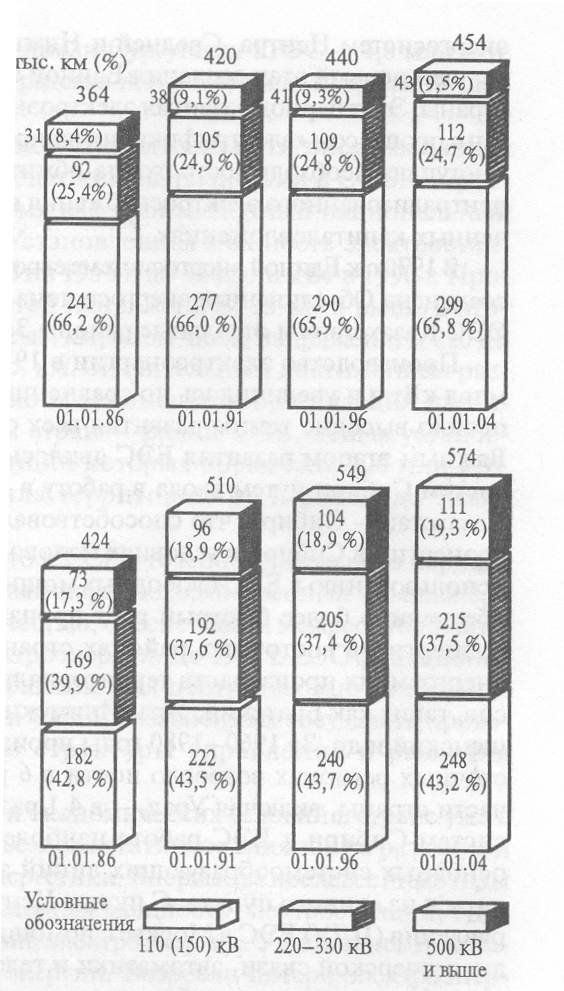

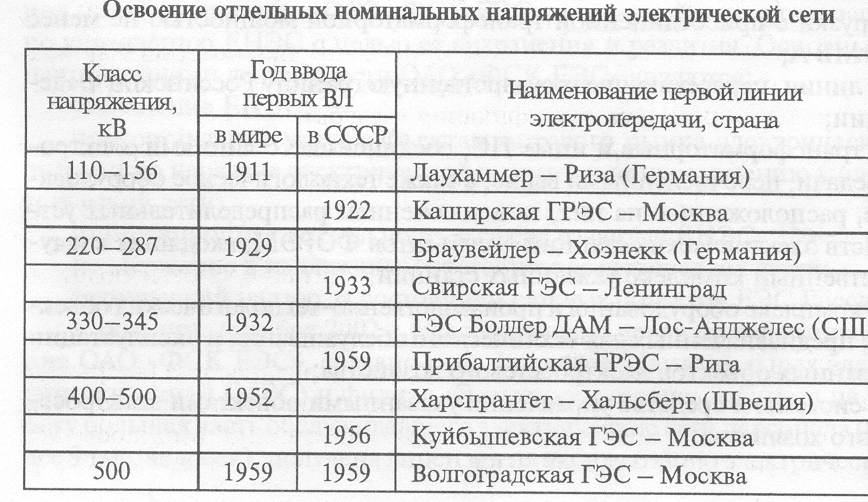

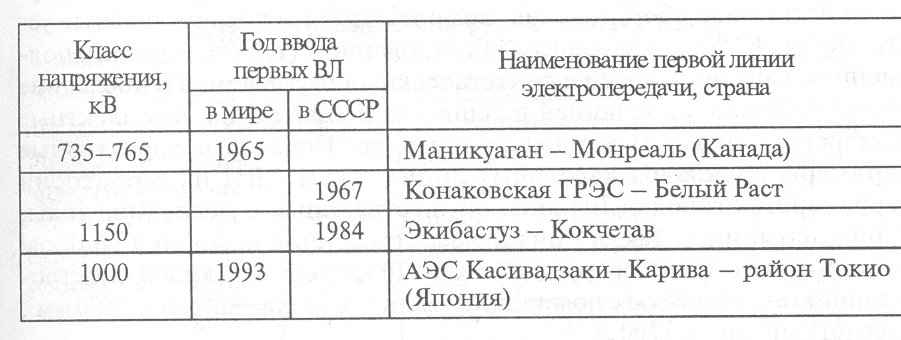

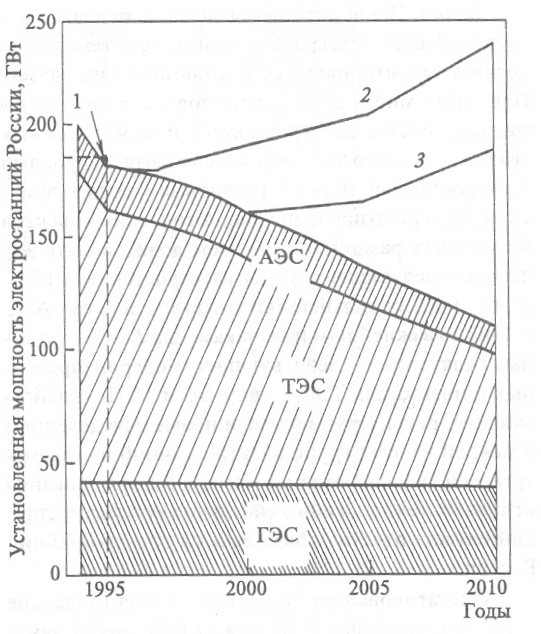

Развитие генерирующих мощностей СССР и РФ, электрических сетей характеризуется данными, приведёнными в таблицах и на диаграмме (рис. 3).

Рис.3. Развитие электрических сетей за период 1986 – 2004 гг.

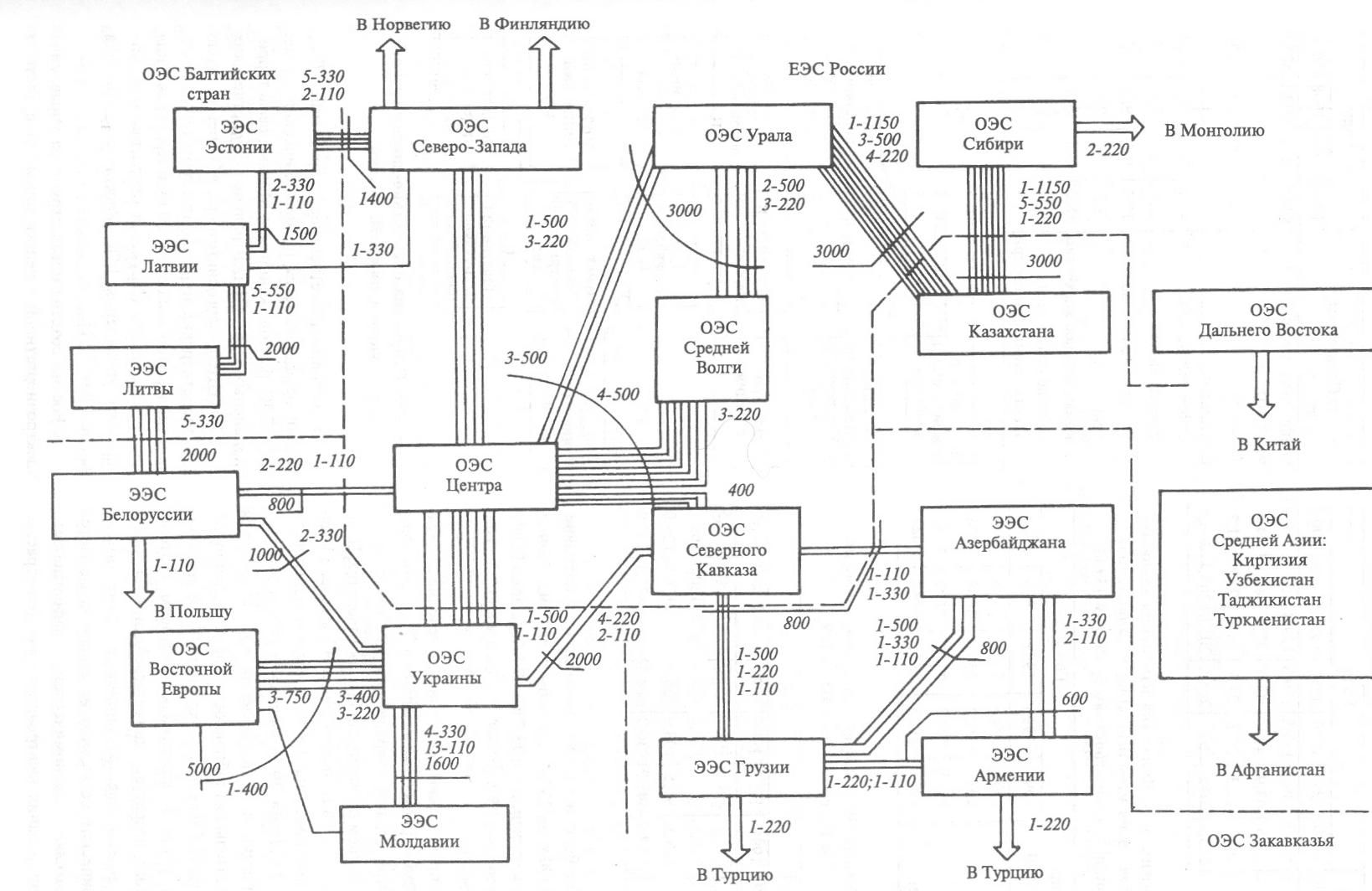

Структура ЕЭС России показана на рис. 4. Перспективы развития ЭЭС РФ приведены на рис. 5.

Рис. 4. Структура ЕЭС РФ

Рис. 5. Перспективы развития ЭЭС

1.2. Задачи управления развитием ээс

Понятие управления развитием ЭЭС включает в себя три вида действий, качественно отличающихся друг от друга: 1) нахождение оптимального плана развития системы на тот или иной период времени; 2) определение комплекса мероприятий, необходимых для осуществления этого плана; 3) организация и управление в процессе непосредственного осуществления плана.

1-й и 2-й виды действий осуществляются при проектировании, а последний - в процессе строительства и эксплуатации.

При определении оптимального плана развития ЭЭС рассматривают перспективу от 2 до 15 - 20 лет.

В связи с тем, что на отдаленную перспективу значительная часть информации имеет неопределенный характер, процесс управления развитием разбивается на ряд последовательно принимаемых решений, обоснование которых выполняют с минимумом заблаговременности относительно сроков реализации этих решений.

Проектирование объектов осуществляется проектными институтами РАО ЕЭС, Минтопэнерго и других ведомств, а проектирование ЭЭС в целом - специализированными подразделениями проектных институтов. (в основном института "Энергосетьпроект").

Задачи проектирования ЭЭС имеют следующие особенности:

1) проектирование развития ЭЭС должно осуществляться исходя не только из обеспечения баланса производства и потребления электроэнергии в годовом, сезонном или суточном разрезах (как это делается в других отраслях), но и в каждый момент времени. Необходимо учитывать регулировочные возможности электростанций, пропускную способность электрических сетей, надежность электроснабжения потребителей;

2) проектирование отдельных объектов (электростанций, ЛЭП, п/ст), входящих в ЭЭС, должно выполняться с учетом будущих условий работы в составе ЭЭС. Система в значительной степени определяет следующие характеристики объектов:

а) для электростанций - напряжения распределительных устройств, число отходящих ВЛ и их направление; распределение генераторов между отдельными РУ, мощность трансформаторов связи; расчетные параметры токов К.З.; требования к секционированию РУ по условиям работы сети, противоаварийной автоматики и релейной защиты.

б) для подстанций - район (пункт) размещения ПС; напряжения распределительных устройств; рекомендации по принципиальной схеме распределительных устройств 110 кВ и выше, требования к секционированию сети; электрические нагрузки подстанций, мощность и количество трансформаторов; число и направление линий напряжением 110 кВ и выше; тип и мощность компенсирующих устройств, в том числе шунтирующих реакторов, управляемых источников реактивной мощности; расчетные значения параметров токов К.З.

в) для ЛЭП - направления, подходы и присоединения к подстанции; напряжение; сечение проводов, конструкция фазы; средства компенсации зарядной мощности, присоединение к сети шунтирующих реакторов.

В связи с этим необходим детальный анализ вариантов развития ЭЭС в целом и ее частей. Необходимо рассчитать режимы электростанций в графике нагрузки, режимы электрических сетей, устойчивость, надежность. Эти вопросы решаются при проектировании развития ЭЭС.

Задачей проектирования ЭЭС является разработка и технико-экономическое обоснование решений, определяющих развитие электрических станций, электрических сетей и средств их эксплуатации и управления. При этом должно быть обеспечено надежная работа системы и бесперебойное снабжение потребителей энергией в требуемых размерах и требуемого качества с наименьшими затратами по ЭЭС в целом. Рекомендации проектов развития энергосистем являются исходным материалом для последующего проектирования конкретных энергетических объектов.

Задачей проектирования электрических объектов является разработка оптимальных способов выполнения объектов и составление проектно-сметной документации для их строительства. Технико-экономическое обоснование сооружения каждого объекта и выбор его "системных" параметров осуществляется при проектировании ЭЭС.

Обмен информацией при проектировании осуществляется и с внешними по отношению к ЭЭС системами (рис. 6).

Рис. 6. Информационные связи при проектировании