- •Экзаменационные вопросы по Менеджменту 2014-2015 уч.Год

- •Основные варианты управления акционерным обществом

- •Исполнительные органы управления акционерным общество Понятие исполнительного органа управления

- •Образование и прекращение деятельности исполнительных органов управления

- •Избрание генерального директора

- •Правление акционерного общества

- •1 Этап. Подготовительный.

- •II Этап оценки сотрудника и его трудовой деятельности.

- •Холдинговые компании

- •Виды холдингов

- •Типы холдинга

- •1. Принцип научности.

- •3. Принцип единства таможенной территории Российской Федерации.

- •4. Принцип законности и ответственности.

- •6. Принцип территориально - экономического управления.

- •7. Принцип единства системы таможенных органов.

- •8. Принцип комплексной достаточности и оптимальности таможенной деятельности.

- •9. Принцип обратной связи

- •10. Принцип равенства у частников вэд.

- •1.Предварительный контроль

- •2. Текущий контроль

- •3. Заключительный контроль

- •Взаимосвязь групп потребностей с поведением людей и подходами к управлению

- •Критика подчиненных (по вертикали вниз)

- •Критика коллег по работе (по горизонтали)

- •Критика начальника (по вертикали вверх)

- •I.Культура власти (силовая, Зевса).

Экзаменационные вопросы по Менеджменту 2014-2015 уч.Год

(1). Понятие и сущность менеджмента. 8

(2). Подходы характерные для японского и американского менеджмента. 9

(3). Использование ERP-систем в управлении организацией. 10

(4). Роли менеджера. Качественные требования, предъявляемые к руководителю. 11

(5). Законы и закономерности менеджмента. 11

(6). Внутренняя и внешняя среда организации и ее основные элементы. 12

(7). Принципы управления. 14

(8). Цели организации. 14

(9). Миссия организации. 16

(10). Сущность и классификация методов управления, их взаимосвязь. 17

(11). Планирование, как функция управления. 18

(12). Экономические методы управления. 19

(13). Бизнес-план, как метод планирования. 20

(14). Стратегическое планирование деятельности организации. 20

(15). Бюджетирование, как экономический метод управления. 21

(16). Контроллинг и его роль в современном управлении предприятием. 22

(17). Сущность, назначение и виды организационно-распорядительных методов управления. 23

(18). Прогнозирование, как функция управления. 23

Прогнозирование – это процесс составления прогноза развития тех или иных событий. 23

(19). Состав и классификация функций управления. 25

(20). Классификация аппарата управления. 26

(21). Понятие структуры управления предприятием. Виды структур управления. 27

(22). Виды организационных структур: линейная структура, ее достоинства и недостатки. 28

(23). Виды организационных структур: функциональная структура, ее достоинства и недостатки. 28

(24). Виды организационных структур: линейно-функциональная структура, ее достоинства и недостатки. 28

(25). Виды организационных структур: линейно-штабная структура, ее достоинства и недостатки. 29

(26). Виды организационных структур: матричная структура, ее достоинства и недостатки. 29

(27). Виды организационных структур: дивизиональная структура, ее достоинства и недостатки. 29

(28). Виды организационных структур: проектная структура, ее достоинства и недостатки. 31

(29). Алгоритм разработки принятия и реализации управленческого решения. *схема в тетради 31

(30). Управленческое решение. Качественные требования предъявляемые к управленческому решению. 33

(31). Методы и подходы к принятию управленческих решений. 34

(32). Контроль как функция управления. 35

(33). Классификация и потоки информации в управлении. 35

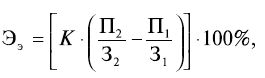

(34). Основные подходы к определению эффективности управления организацией. 37

(35). Понятие делегирования и ответственности. Правила и виды делегирования. 40

(36). Особенности управления акционерными обществами. 40

Исполнительные органы управления акционерным общество 42

(37). Структуры управления организацией: требования и методы разработки, основные элементы. 43

(38). Аттестация персонала. 45

(39). Аттестация государственных служащих. 48

(40). Особенности управления холдинговыми компаниями. 50

Виды холдингов 51

(41). Управление рисками, как важный элемент современной системы менеджмента. 52

Предпринимательство любого вида, как правило, связано с риском, который принято называть хозяйственным или предпринимательским. 52

Риск – это вероятность возникновения потерь или снижения доходов по сравнению с допустимым вариантом. Основной предпосылкой возникновения предпринимательского риска является наличие конкуренции и альтернативных вариантов решения тех или иных вопросов развития предприятия, его эффективного функционирования. 52

Риск непосредственным образом связан с управлением и находится в прямой зависимости от эффективности и обоснованности принимаемых решений. Ни один руководитель в процессе своей деятельности не в состоянии полностью устранить риск. Это происходит потому, что реальная ситуация почти никогда не соответствует запланированным или заданным параметрам. Поэтому любой менеджер или предприниматель всегда вынужден идти на риск, начиная то или иное дело. Однако посредством выявления сфер повышенного риска, его количественного измерения и осуществления регулярного контроля можно в ограниченной степени управлять рисками либо осуществлять их профилактику. Это позволяет в значительной степени снизить уровень риска и минимизировать его негативные последствия. 52

В то же время не следует забывать, что риск играет в бизнесе не только отрицательную, но и положительную роль. Общеизвестно, что чем выше уровень риска готовящегося к реализации инновационного проекта, тем выше закладываемый уровень рентабельности привлекаемых инвестиций. Иными словами, вкладывая деньги в рискованные предприятия, бизнесмены могут рассчитывать на более высокий уровень прибыли и рентабельности своих капиталовложений. Кроме того, стремление минимизировать негативные последствия предпринимательских рисков создает объективные предпосылки для возникновения специфических и принципиально новых сфер предпринимательской деятельности, таких как страхование, обеспечение экономической безопасности, и т. п.В современном бизнесе риск выполняет такие функции как инновационная, регулятивная, защитная и аналитическая. 52

Инновационную функцию предпринимательский риск выполняет, стимулируя поиск нетрадиционных решений проблем, стоящих перед предпринимателем. Большое количество фирм, компаний добиваются успеха, становятся конкурентоспособными на основе инновационной экономической деятельности, связанной с риском. Рисковые решения приводят к более эффективному производству, от которого выигрывают и предприниматели, и потребители, и общество в целом. 53

Регулятивная функция имеет противоречивый характер и выступает в двух формах: конструктивной и деструктивной. Риск предпринимателя, как правило, ориентирован на получение значимых результатов нетрадиционными способами. Тем самым он позволяет преодолеть консерватизм, догматизм, косность, психологические барьеры, препятствующие перспективным нововведениям. В этом проявляется конструктивная форма регулятивной функции предпринимательского риска.Однако риск может стать проявлением авантюризма, субъективизма, если решение принимается в условиях неполной информации, без должного учета закономерностей развития явления. В этом случае риск выступает в качестве дестабилизирующего фактора. В этом проявляется деструктивная форма регулятивной функции риска. 53

Защитная функция риска проявляется в том, что если для предпринимателя риск – естественное состояние, то нормальным должно быть и терпимое отношение к неудачам. Инициативным, предприимчивым хозяйственникам нужна социальная защита, правовые, политические и экономические гарантии, исключающие в случае неудачи наказание и стимулирующие оправданный риск. 53

Чтобы решиться на риск, предприниматель должен быть уверен, что возможная ошибка не может скомпрометировать ни его дело, ни его имидж. Вероятность ошибки следует расценивать как неотъемлемый атрибут самостоятельности, а не как следствие профессиональной несостоятельности. Имеется в виду ошибка, которая оказывается таковой вследствие не оправдавшего себя, хотя и рассчитанного риска.Следует еще выделить аналитическую функцию предпринимательского риска, которая связана с тем, что наличие риска предполагает необходимость. 53

(42). Коммуникации в менеджменте (основные виды и модели). Коммуникационные барьеры. 53

(43). Понятие таможенного менеджмента. Принципы менеджмента в таможенном деле. 56

(44). Общая организационная структура управления ФТС России. 59

(45). Понятия таможенного менеджмента и таможенного администрирования. Виды таможенных органов. 63

(46). Виды контроля. 64

(47). Понятия потребности и мотивации. 64

(48). Иерархия потребностей по А. Маслоу. 65

(49). Теория потребностей МакКлеланда. 66

(50). Теория ERG Альдерфера (1972). 67

(51). Двухфакторная теория мотивации Ф.Герцберга. 67

68

(52). “Теория Х” и “Теория Y” МакГрегора. 68

(53). Теория ожидания В. Врума. 69

(54). Теория справедливости Дж. Ст. Адамса. 69

(55). Корпоративная культура организации. 70

Корпоративная культура – это совокупность господствующих в организации ценностных представлений, норм и образцов поведения, определяющих смысл и модель деятельности сотрудников независимо от их должностного положения и функциональных обязанностей. 70

(56). Тайм-менеджмент и тимбилдинг. 71

(57). Управление деловой карьерой. 72

(58). Лидерство в менеджменте. 74

(59). Система лидерства Р. Лайкерта. 75

(60). Содержание трех стилей руководства Курта Левина. 75

(61). «Решетка менеджмента» Блейка-Моутона. 75

(62). Ситуационные теории лидерства 77

(63). Понятия и подходы к сущности конфликта. 79

(64). Основные типы конфликтов. 79

(65). Процесс развития конфликта. 82

(66). Причины, порождающие конфликты. 84

(67). Последствия конфликтов в группе. 85

(68). Действия руководителя при разрешении конфликта. 86

Главное средство в разрешении конфликтов — это действия руководителя. Руководитель должен вмешиваться в конфликт, не оставаться в стороне. При этом он четко должен знать и разграничивать свои юридические и моральные права. 86

Для разрешения конфликта руководитель должен уметь: 86

1) объективно оценить сложившуюся ситуацию, и если это действительно так, признать наличие конфликта. Признание наличия конфликта снимет многие отрицательные моменты —недоговоренность, недомолвки между работниками, закулисные действия, приблизит его к разрешению; 86

2) отличить повод конфликта от его предмета —непосредственной причины, которая часто объективно или субъективно маскируется; 86

3) определить вид конфликта, его стадию, выявить предмет конфликта, цели основных участников конфликта; 86

4) установить, в какой мере предмет разногласий касается организации производства, труда и управления, а в какой—особенностей деловых и личностных отношений конфликтующих сторон; 86

5) выяснить субъективные мотивы вступления людей в конфликт. Для этого нужно хорошо знать своих подчиненных, их жизнь, взгляды, интересы, что позволит предвидеть результат конфликта, выбрать наиболее эффективные способы воздействия на конфликт. 86

Чтобы разрешить конфликтную ситуацию, необходимо прежде всего устранить причины разногласий, снять отрицательные эмоции участников конфликта. Прежде чем начать действовать, желательно проанализировать возможные варианты решения. 86

Руководитель может влиять на развитие конфликта, во-первых, путем переговоров с оппонентами (для достижения компромисса). 86

Во-вторых, руководитель имеет возможность изменить предмет конфликта, а, значит, и отношение к нему. Если речь идет о групповых оппонентах, то в результате изменения организационной структуры управления один из оппонентов может влиться в структуру другого или, наоборот, выделиться из состава данного коллектива. Если руководитель имеет дело с эмоциональным конфликтом, то возможны два выхода: либо разъединение оппонентов, чтобы взаимодействие между ними было невозможно, либо полная психологическая перестройка. Руководитель должен взять ситуацию под свой контроль как можно раньше (до того как конфликтная ситуация перерастет в конфликт). Если в основе конфликта лежат объективные причины, то его простое прерывание без принятия мер может поставить руководителя в еще более сложное положение, т.к. после прерывания конфликта конфликтная ситуация сохранится. Конфликт в этом случае затухает, но может вспыхнуть с новой силой. 86

Простое прерывание конфликта (например, административное вмешательство) таит в себе две опасности. 86

Во-первых, вокруг данного конфликта может возникнуть несколько новых микроконфликтных ситуаций. 86

Во-вторых, между постоянными оппонентами укрепляются чувство неприязни, отношения вражды, при которых даже объект разрешения конфликта не может изменить отношений оппонентов. 86

С ростом численности подчиненных для руководителя наступает порог управления, при котором коллектив выходит из-под контроля, что приводит к хаотическому или пассивному управлению. Появляется недовольство руководителем, формируются неформальные лидеры, образуются группировки — возникает конфликтная ситуация. В данном случае ликвидация конфликтной ситуации заключается в изменении функциональной структуры управления с образованием подразделений меньшей численности. Менеджер имеет юридические права, которые позволяют ему вмешиваться в развитие конфликтной ситуации на любом этапе. Не стоит забывать также, что в действиях руководителя этика поведения имеет очень большое значение. 86

(69). Способы разрешения межличностных конфликтов. 86

(70). Понятия «инновационного менеджмента», «Ноу-хау», «новшества» и «инновации». 88

(71). Принципы инновационной деятельности. 88

(72). Классификация инноваций и инновационных процессов. 89

(73). Управление инновационной деятельностью предприятия . 91

(74). Основные этапы инновационного процесса. 92

(75). Критика и самокритика в менеджменте. 93

Критика подчиненных (по вертикали вниз) 93

Критика коллег по работе (по горизонтали) 94

Критика начальника (по вертикали вверх) 94

(76). Уровни и элементы корпоративной культуры. 96

(77). Типы корпоративных культур организации 96

(78). Схема мотивационного процесса. 98

(79). Основные теории лидерства. 99

Теории личностных черт. Направление в исследовании лидерства с позиции теории черт возникло под влиянием английского психолога и антрополога Ф. Гальтона, который выдвинул идею наследственности в природе лидерства. Основной идеей такого подхода было убеждение, что если лидер обладает качествами, передающимися по наследству и отличающими его от других, то эти качества можно выделить. Т.е. согласно этой теории, обладая определенными чертами, можно легко стать лидером. (коммуникабельность, образование, забота о людях, энтузиазм, дружелюбие, объективность, поведенческая гибкость, смекалка, способность противостоять неудачам). 99

Поведенческие теории. Почти одновременно с теориями черт в исследованиях лидерства начали развиваться поведенческие теории, рассматривающие в качестве определяющего основания успешности лидерской деятельности не личностные качества, а особенности поведения. Основной вывод представителей поведенческих теорий лидерства сводился к следующему: поведение, ориентированное на успешное решение производственных задач, при одновременном создании удовлетворенности трудом у подчиненных и их развитии, как правило, сопровождается более высокими показателями работы, дисциплиной и невысокой текучестью кадров по сравнению с теми подразделениями, которыми руководят лидеры, игнорирующие эти вопросы. Таким образом, задача организации заключается не только в том, чтобы распознать эффективного лидера в процессе отбора персонала, но и в том, чтобы обучить его навыкам успешного управления людьми. 99

Ситуативные теории лидерства (см. 62 вопрос!). Согласно этим теориям появление лидера рассматривается как результат встречи субъекта, места, времени и обстоятельств. Это означает, что в различных конкретных ситуациях групповой жизни выделяются отдельные члены группы, которые превосходят других по крайней мере в каком-то одном качестве, но поскольку именно это качество и оказывается необходимым в сложившейся ситуации, человек, обладающий им, становится лидером. 99

Атрибутивные теории лидерства утверждают, что лидерство в группе является не реально существующим феноменом, определяемым качествами личности и поведением лидера, а результатом субъективных восприятий и социальных представлений подчиненных. Если действия лидера отвечают представлениям подчиненных, то последние делают вывод о существовании лидерства и оценивают его как эффективное. Чем точнее совпадение между воспринимаемыми атрибутами (существенными свойствами) и поведением лидера, с одной стороны, и представлениями подчиненных - с другой, тем выше вероятность, что подчиненные будут воспринимать лидера как лидера и позволят ему осуществлять процесс влияния. 99

Теория обмена. Представители данной теории (Дж. Хоманс, Дж. Марч, X. Саймон, X. Келли и др.) исходят из того, что общественные отношения представляют собой форму особого обмена, в ходе которого члены группы вносят определенный не только реальный, производительный, но и сугубо психологический вклад, за что получают некий психологический «доход». Взаимодействие продолжается до тех пор, пока все участники находят такой обмен взаимовыгодным. Т. Джакобс сформулировал свой вариант теории обмена следующим образом: группа предоставляет лидеру статус и уважение в обмен на его необычные способности к достижению цели. Процесс обмена сложно организован, он включает многочисленные системы «кредитования» и сложные «выплаты». 99

Теория трасформационного лидерства. Концепция трансформационного лидерства была впервые введена экспертом по лидерству и президентским биографом, Джеймсом Макгрегором Бёрнсом. Согласно Бёрнсу, трансформационное лидерство можно увидеть тогда, когда «лидеры и последователи заставляют друг друга переходить к более высокому уровню морали и мотивации». Благодаря своей проницательности и харизме, трансформационные лидеры способны вдохновлять последователей на изменение своих ожиданий, восприятия и даже мотивации для того, чтобы двигаться вместе к достижению общих целей. 99

(80). Теория мотивации Портера-Лоулера. 99

(1). Понятие и сущность менеджмента.

Менеджмент-это самостоятельный вид профессионально осуществляемой деятельности, направленной на достижение фирмой, действующей в рыночных условиях хозяйствования, намеченных целей путём рационального использования материальных и трудовых ресурсов с применением принципов, функций и методов экономического механизма менеджмента.

Термин «менеджмент» по сути, является аналогом термина «управление», его синонимом, однако не в полной мере. Термин «управление» на много шире, поскольку применяется к разным видам человеческой деятельности; к разным сферам деятельности; к органам управления.

Менеджмент как самостоятельный вид профессиональной деятельности предполагает, что менеджер не зависим от собственности на капитал фирмы, в которой он работает. Он может владеть акциями фирмы, а может и не иметь их, работая по найму на должности менеджера. Труд менеджера-это производительный труд, возникающий в условиях комбинирования высокотехнологического производства с высоким уровнем специализаций работников. Обеспечивая связь и единство всего производительного процесса, менеджмент объединяет работников различных специальностей: инженеров, проектировщиков, маркетологов, экономистов, статистов, психологов, плановиков, бухгалтеров и других, работающих под руководством менеджера, управляющего предприятием, производственным отделением или фирмой в целом.

Определение целей деятельности фирмы на ближайшую и дальнюю перспективы - это главное в менеджменте. Управление путём постановки целей осуществляется с учётом оценки потенциальных возможностей фирмы и её обеспеченности соответствующими ресурсами. Различают цели общие и специфические. Общие цели отражают концепцию развития фирмы в целом, специфические разрабатываются в рамках общих целей по основным видам деятельности фирмы.

Рациональное использование материальных и трудовых ресурсов предполагает достижение целей при минимуме затрат и максимуме эффективности, что осуществляется в процессе управления, когда группа сотрудничающих людей (работников фирмы) направляет свои действия на достижение общих целей на основе соответствующей мотиваций их труда.

Менеджмент имеет свой собственный механический механизм, который направлен на решение конкретных проблем взаимодействия в реализаций социально-экономических, технологических, социально-психологических задач, возникающих в процессе хозяйственной деятельности. Экономический механизм менеджмента объективно обусловлен осуществлением хозяйственной деятельности фирмы в рыночных условиях, когда результаты управленческой и хозяйственной деятельности получают оценку на рынке в процессе обмена.

Менеджмент как организация управления фирмой - Фирма осуществляет любые виды предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли. Содержание менеджмента состоит в достижение фирмой определённых результатов в ходе предпринимательской деятельности.

Менеджмент как аппарат управления. Обычно под аппаратом управления понимается состав подразделения, в рамках которых проводятся сознательно координируемые мероприятия, направленные на достижение общих целей.

Менеджмент как управление персоналом. Менеджмент понимается как организация работы людей, сотрудников, коллектива для достижения намеченной цели наиболее рациональным способом. Предполагается, что управление персоналом необходимо строить с таким расчётом, чтобы оно соответствовало потребностям сотрудников и позволило активизировать их работу, повышать производительность труда и, следовательно, эффективность производства.

Менеджмент как система управления. Система управления должна располагать материальными, финансовыми, трудовыми и другими ресурсами, обеспечивающими реализацию управленческих воздействий.

Управленческие воздействия поступают в исполнительные органы как изнутри управляемого объекта, так и извне, т.е. из внешней среды. Наличие информаций о внешней среде и выводы о её влияние на систему управления повышают эффективность системы, поскольку позволяют своевременно вносить коррективы в процесс управления и приспосабливается к изменениям внешней среды - рыночных условий и системы их регулирования.

Менеджмент как процесс принятия управленческих решений. Любая ситуация, возникающая в процессе управления, является задачей для руководителя - менеджера и требует от него принятия решения, в частности в отношений изменения целей и программы действий. Это касается всех уровней управления. Управляемый объект (фирма или её хозяйственно самостоятельные подразделения), имеет внешнюю среду - рыночные отношения, к состоянию которой он должен приспосабливается на основе обратной связи. Всякое управленческое решение-это результат обратной связи с рынком и другими элементами внешней среды.

Принятие решения - прерогатива менеджеров всех уровней, имеющих соответствующие полномочия. Менеджер рассматривает принимаемое решение с точки зрения лиц, отвечающих за доведение решений до исполнителей, и лиц, обеспечивающих контроль исполнения. Это заставляет менеджера не только выбирать меры воздействия и средства контроля, но и рассматривать варианты решений в отношение их практической осуществимости в данной конкретной обстановке.

Анализ информаций и принятие на его основе управленческих решений составляют технологию менеджмента. Иерархия в системе управления решает проблемы передачи ответственности на более низкие уровни управления, централизаций и децентрализаций процесса принятия решений и самой организаций управления.

Процесс функционирования системы управления включает работу по её совершенствованию и рационализаций, поскольку современный менеджмент основан на рациональных способах принятия решений.

Конечная цель менеджмента состоит в обеспечение прибыльности, или доходности, в деятельности фирмы путём рациональной организаций производственного процесса, включая управление производством и развитие технико-технологической базы, а также эффективное использование кадрового потенциала при одновременном повышений квалификаций, творческой активности и лояльности каждого работника.

Менеджмент призван создавать условия, для успешного функционирования фирмы исходя из того, что прибыль - не причина существования фирмы, а результат её деятельности, который в конечном итоге определяется рынком. Прибыль создаёт определённые гарантий дальнейшему функционированию фирмы, поскольку только прибыль и её накопление в виде различных резервных фондов позволяют ограничивать и преодолевать риски, связанные с реализацией товаров на рынке.

Целью менеджмента в этих условиях является постоянное преодоление риска или рисковых ситуациях не только в настоящем, но и в будущем, для чего требуется определённые резервные денежные средства и предоставление менеджерам определённой степени свободы и самостоятельности в хозяйственной деятельности в целях быстрого реагирования и адаптаций к изменяющимся условиям.

Важнейшая задача менеджмента заключается в организации производства товаров и услуг с учётом потребности потребителей на основе имеющихся материальных и людских ресурсов и обеспечений рентабельности деятельности предприятия и его стабильного положения на рынке.

(2). Подходы характерные для японского и американского менеджмента.

Управленческие школы США и Японии являются в настоящее время ведущими в мире и рассматриваются в других странах как своеобразный эталон развития менеджмента. Между ними имеется определенное сходство: обе школы основное внимание уделяют активизации человеческого фактора (используя, однако, различные формы и методы), постоянным инновациям, диверсификации выпускаемых товаров и услуг, разукрупнению крупных предприятий и умеренной децентрализации производства; ориентируются на разработку и реализацию долговременных стратегических планов развития предприятия (правда, если американские менеджеры разрабатывают свои планы на 5— 8 лет, то японские — на срок до 10 лет и более). В то же время, несмотря на внешнее сходство, эти две управленческие школы имеют особенности, обусловленные спецификой социально-экономического развития их стран.

Основу американской системы управления составляет принцип индивидуализма, возникший в американском обществе в XVIII—XIX вв., когда в страну прибывали сотни тысяч переселенцев. В процессе освоения огромных территорий вырабатывались такие национальные черты характера, как инициативность и индивидуализм. Для Японии же, в которой до конца XIX в. сохранялся феодализм, характерна традиционная установка общественного сознания на коллективизм (принадлежность к какой-либо социальной группе), и формирование современной японской системы управления происходило с учетом этой особенности. В настоящее время японский менеджмент получает все большее распространение в таких странах, как Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг, Таиланд с учетом общих культурных ценностей и традиций.

Существуют и другие различия японской и американской систем управления. В США в процессе управления ставка делается на яркую личность, способную улучшить деятельность организации — в Японии же менеджеры ориентируются на группу и организацию в целом. В американских фирмах существуют жесткие структуры управления, обладающие определенными функциями, — в Японии применяются более гибкие структуры управления, создаваемые и ликвидируемые по мере выполнения конкретных задач. Главным стимулом для американских работников является экономический фактор (деньги) — для японских работников более значимую роль играют не деньги, а социально-психологические факторы (чувство принадлежности к коллективу, гордость за фирму). Для западноевропейских и американских предприятий характерно наличие морально-психологических запретов, сдерживающих инициативу и творчество работников, — японские трудящиеся руководствуются понятиями внутреннего долга и подчиненности своих интересов интересам коллектива. В кризисных ситуациях американские менеджеры стараются уволить часть персонала, чтобы уменьшить расходы своей организации и сделать ее более конкурентоспособной, — на японских предприятиях существует неписанный закон так называемого пожизненного найма работников, при котором работающий персонал рассматривается как высшая ценность организации, а следовательно, администрация будет делать все возможное для того, чтобы сохранить своих работников в самых кризисных ситуациях. Американские работники согласно контракту о приеме на работу ориентированы только на выполнение своих функциональных обязанностей — японские работники стремятся не только выполнить свои должностные обязанности, по и сделать максимум полезного для своей организации, например американский мастер или инженер никогда не будет выполнять работу по уборке территории цеха, даже если у него имеется свободное время, а японский специалист, имея свободное от основной деятельности время, обязательно займется чем-то полезным для своей фирмы, так как ориентирован не на выполнение строго очерченных функциональных обязанностей, а на работу во имя блага своей фирмы.

Американские трудящиеся обычно один раз в несколько лет меняют место своей работы, переходя в фирмы, где им предлагают большую зарплату или лучшие условия труда. Это вызывается также тем, что в США традиционно успешной считается только вертикальная карьера (когда работника повышают в должности в структуре его организации). Обычной практикой является отправка на пенсию работников, проработавших в компании 20—25 лет, если даже они и не достигли пенсионного возраста. Таким способом руководство компаний стремится создать условия для служебного роста молодых специалистов и удержать их в своей организации.

В Японии работники обычно трудятся всю жизнь на одном предприятии, а любой переход в другую организацию рассматривается как неэтичный поступок. Карьера японского специалиста чаще носит горизонтальный характер (например, управленец среднего звена через каждые 4 года — 5 лет перемещается в другие отделы, занимая равные по прежнему статусу должности). Это позволяет фирме улучшать систему горизонтальных связей между отделами и службами, подготавливать профессионалов широкого профиля, решать проблему взаимозаменяемости, улучшать моральный климат в коллективе. Люди достигшие пенсионного возраста, редко уходят на пенсию, стараясь работать на благо фирмы до тех пор, пока у них имеются силы, и на любых участках и должностях.

Сравнительная характеристика японской и американской моделей менеджмента

Японская модель менеджмента |

Американская модель менеджмента |

Управленческие решения принимаются коллективно на основе единогласия |

Индивидуальный характер принятия решений |

Коллективная ответственность |

Индивидуальная ответственность |

Нестандартная, гибкая структура управления |

Строго формализованная структура управления |

Неформальная организация контроля |

Четко формализованная процедура контроля |

Коллективный контроль |

Индивидуальный контроль руководителя |

Замедленная оценка работы сотрудника и служебный рост |

Быстрая оценка результата труда, ускоренное продвижение по службе |

Основное качество руководителя — умение осуществлять координацию действий и контроль |

Главное качество руководителя — профессионализм |

Ориентация управления на группу |

Ориентация управления на отдельную личность |

Оценка управления по достижению гармонии в коллективе и по коллективному результату |

Оценка управления по индивидуальному результату |

Личные неформальные отношения с подчиненными |

Формальные отношения с подчиненными |

Продвижение по службе по старшинству и стажу работы |

Деловая карьера обусловливается личными результатами |

Подготовка руководителей универсального типа |

Подготовка узкоспециализированных руководителей |

Оплата труда по показателям работы группы, служебному стажу и т.д. |

Оплата труда по индивидуальным достижениям |

Долгосрочная занятость руководителя в фирме |

Найм на работу на короткий период |

(3). Использование ERP-систем в управлении организацией.

Система класса ERP (Enterprise Resource Planning - Управление ресурсами предприятия) - это корпоративная информационная система для автоматизации планирования, учета, контроля и анализа всех основных бизнес-процессов и решения бизнес задач в масштабе предприятия (организации). ERP-система помогает интегрировать все отделы и функции компании в единую систему, при этом все департаменты работают с единой базой данных и им проще обмениваться между собой разного рода информацией.

Обычно ERP система включает в себя различные функциональные модули, например, бухгалтерский и налоговый учет, управление складом, транспортировками, казначейство, кадровый учет, управление взаимоотношениями с клиентами. Различные программные модули единой системы ERP позволяют заменить устаревшие разрозненные информационные системы по управлению логистикой, финансами, складом, проектами. Вся информация хранится в единой базе данных, откуда она может быть в любое время получена по запросу

Внедрение ERP системы – достаточно сложный и длительный процесс. Интеграция ERP системы в бизнес-процессы компании предполагает серьезные изменение логики внутренних процедур в компании, реинжиниринга бизнес-процессов а также значительные изменения в работе ее сотрудников. В связи со сложностью проекта сроки внедрения систем класса ERP достаточно большие (2-3 года). Но внедрение системы класса ERP дает следующие возможности:

планировать потребности в материалах и комплектующих, сроки и объёмы поставок для выполнения плана производства продукции;

регулировать наличие продукции (излишки, дефицит) и снижать издержки на ее хранение;

регулировать процесс производства своевременно реагируя на изменение спроса;

оптимизировать бизнес-процессы в компании путем сокращения материальных и временных затрат;

контролировать поставки и качество сервиса для клиентов.

Положительные стороны внедрения ERP системы на предприятии (в организации)

сокращение уровня страховых запасов;

своевременность пополнения материально-технических ресурсов;

повышение оборачиваемости оборотных средств;

сокращение неликвидных запасов и числа неплановых закупок;

повышение объемов производства и повышение эффективности

эффективный контроль расхода материалов;

повышение эффективности ценообразования;

снижение трудозатрат на формирование бухгалтерской отчетности;

(4). Роли менеджера. Качественные требования, предъявляемые к руководителю.

В современном понимании менеджер — это руководитель или управляющий, занимающий постоянную должность и наделенный полномочиями в области принятия решений по конкретным видам деятельности предприятия.

Основными требованиями, предъявляемыми к менеджеру, являются:

♦ наличие общих знаний в области управления предприятием;

♦ компетентность в вопросах технологии производства фирмы;

♦ владение навыками не только администрирования, но и предпринимательства, умение владеть ситуацией на рынках, проявлять инициативу и активно перераспределять ресурсы фирмы в наиболее выгодных сферах применения;

♦ принятие обоснованных и компетентных решений;

♦ наличие практического опыта и знаний экономической ситуации на рынках;

♦ умение анализировать деятельность фирм-конкурентов;

♦ умение предвидеть тенденции развития хозяйственной конъюнктуры

♦ умение согласования решений с нижестоящими сотрудниками и распределение участия каждого в их исполнении;

♦ знание в совершенстве своих прямых подчиненных, их способностей и возможностей выполнения конкретной поручаемой им работы;

♦ устранение конфликтов, разработка бизнес-планов.

Рыночная экономика вызывает потребность в управляющих, которые относятся к делу творчески, хорошо информированы, умеют наилучшим образом использовать ресурсы и обеспечивать эффективность функционирования фирмы.

(5). Законы и закономерности менеджмента.

Законы управления:

-Не являются юридическими законами;

-отражают взаимосвязь явлений, составляющих предмет науки менеджмент;

-определяют строение, функционирование и развитие системы менеджмента, а так же характеризуют существенные (необходимые), устойчивые (повторяющиеся) и объективные (независимые от желаний и настроения человека) свойства менеджмента.

1) Закон соответствия цели менеджмента социально-экономическим и организационно-техническим условиям развития организации

Проявляется в согласовании умений, навыков, квалификации сотрудников с техническими возможностями оборудования, экономической ситуацией на предприятии.

Все это в комплексе оказывает влияние на те цели организации, которые формируются руководителем.

2) Закон дифференциации и интеграции

Менеджеры объединяют различные виды деятельности, связанные с производством товаров, услуг, работ (в основном производство товаров, обслуживание персонала, ремонт и пр.).

Однако, при такой интеграции деятельности возрастает нагрузка на руководителей, что требует дифференциации управленческой деятельности по отдельным направлениям.

3) Закон диверсификации

Разнообразные формы, подходы, объекты управления, функции и т.д. – все это требует диверсификация менеджмента, которая приводит на практике к возникновению отдельных его видов (финансовый, стратегический, таможенный и др.).

4) Закон изменения степени централизации менеджмента от этапа развития организации

Централизация характеризует долю полномочий, сосредоточенных на высшем уровне управления.

Для начальных этапов развития централизация максимальна, далее ослабевает и максимальная децентрализация наступает на этапах стабилизации. При наступлении периода угасания централизация начинает увеличиваться.

5) Закон изменение управляемости и роли человеческого фактора в зависимости от этапа развития организации

По мере развития организации управляемость и роль человеческого фактора возрастает;

Большое значение имеют социально-психологические методы управления;

Управляемость – реакция организации на различные акты управляющего воздействия (приказы, распоряжения).

6) Закономерности профессионализации менеджмента

Руководитель любого уровня должен обладать профессиональными знаниями и навыками, специальным образованием.

7) Закономерности достаточности информационного обеспечения для принятия решения

Для принятия эффективных управленческих решений руководитель должен обладать объективной, актуальной, достоверной и достаточной информацией.

8) Закон синергии (объединения)

Существует два утверждения:

1. Возможности организации как единого целого превышают сумму возможностей ее частей;

2. Организация сохраняет себя как единое целое до тех пор, пока преимущества от объединеия превышают потери, связанные с ограничением самостоятельности

(6). Внутренняя и внешняя среда организации и ее основные элементы.

Предприятие – открытая система, которая может существовать только при условии активного взаимодействия с окружающей средой. Выделяют внутреннюю и внешнюю среды предприятия.

Внешняя среда – совокупность активных хозяйственных субъектов, экономик, общественных и природных условий, национальных и межгосударственных институциональных структур и других внешних факторов, действующих в окружении предприятия и влияющих на различные сферы его деятельности.

Внешняя среда имеет большое практическое значение. В рыночной экономике она крайне динамична, поэтому ее изучение позволяет организации перестраивать свою внутреннюю структуру, приспосабливается к меняющимся условиям, что в целом обеспечивает эффективность функционирования и конкурентоспособность.

Выделяют микро и макросреду.

Микросреда ( среда прямого воздействия) – среда прямого влияния на предприятие, которую создают поставщики материально-технических ресурсов, потребители продукции предприятия, торговые посредники, конкуренты, гос.органы, финансово-кредитные учреждения, страховые компании и другие контактные аудитории.

Потребители – это потенциальные покупатели и клиенты. Покупатели воздействуют на среду посредством изменения структуры спроса, предъявления новых требований к товару (к качеству, цене, многофункциональности, дизайну и др.) и установления определенного уровня цен. Производитель, соответственно, тоже может воздействовать на покупателя, предлагая новый уникальный продукт с совершенными характеристиками, улучшая качество сервисного обслуживания, наконец, снижая цены. Потребитель – субъект, определяющий развитие предприятия. Поэтому современные организации стремятся найти «своего» потребителя.

Конкуренты – фирмы, реализующие аналогичный продукт на тех же самых рынках. Соперничество идет и за долю на рынке, и за потребителя, за его «рубль». Сложилось мнение, что конкуренты лишь соперники. Однако в современных условиях, при высокой неопределенности внешней среды только сотрудничество с конкурентами позволяет адаптироваться к среде и достигнуть поставленной цели.

Поставщики как собственники материальных и природных ресурсов могут напрямую воздействовать на организацию, создавая ресурсную зависимость. Для любой фирмы важно, чтобы ни одна поставка не была сорвана, чтобы ресурсы были доставлены в срок и в достаточном количестве. Поставщики в этих условиях, подобно монополисту, могут неоправданно завысить цены на ресурсы. Таким образом, поддержание «дружественных» отношений с поставщиками – один из элементов маркетинговой политики.

Макросреда (среда косвенного воздействия) включает природную, демографическую, научно-техническую, экономическую, экологическую, политическую и международную среды.

Среда косвенного воздействия (или макросреда) представлена следующими факторами.

1. Экономические факторы — состояние экономики страны в целом на данный момент времени. Экономическая ситуация может быть описана множеством факторов, таких как занятость, безработица, темп инфляции, процентные ставки, валютный курс. Все это влияет на уровень жизни, платежеспособность, прибыльность, уровень цен.

2. Социокультурные факторы — привычки, традиции, нормы потребителей, в соответствии с которыми они осуществляют свои потребительские расходы.

3. Технологические факторы подразумевают изменения в технологиях, нововведения, которые позволяют организации модернизировать либо переориентировать производство.

4. Международный фактор также играет важную роль для планирования деятельности. Фирма может использовать ресурсы и материалы другой страны, применить иностранную технологию.

Предприятие должно ограничить негативные воздействия внешних факторов наиболее существенно влияющих на результаты его деятельности и наоборот наиболее полно использовать благоприятные возможности, предоставляемые внешней средой.

Внутренняя среда организации – совокупность встроенных элементов, которые определяют способность и степень интеграции организации во внешнюю среду.

Внутренняя среда является по существу реакцией на внешнюю среду. Все многообразие внутренней среды можно свести к следующим укрупненным элементам:

- производство

- маркетинг

- НИОКР

- финансовое регулирование

- общее регулирование

Внутренняя среда для предприятия является более прозрачной, предсказуемой, и более управляемой.

Особое место во внутренней среде занимают люди. Их способности, уровень образования и квалификации, опыт работы, образ мышления, мотивация и преданность определяют конечный результат работы организации. Рабочая сила, т. е. работники, осуществляющие трудовую деятельность, являются основой деятельности всей организации. Персонал и его отношения определяют социальную подсистему организации.

Производственно-техническая подсистема включает в себя совокупность основных фондов (машины, оборудование), различные виды сырья, материалов, которые идут на изготовление продукта, инструменты, необходимые для создания благ, преобразования материалов в готовый продукт.

Элементами, характеризующими данную подсистему, являются:

1) используемые технологии. Для того чтобы эффективно развиваться, организация должна регулярно осваивать последние достижения науки и техники, внедрять на производство новые технологии;

2) производительность труда — качественная характеристика затрат труда и показатель их эффективности. Чем выше данный показатель, тем лучше функционирует организация;

3) издержки производства – совокупные расходы предприятия как на покупку необходимых ресурсов и оборудования, так и на оплату труда работников (заработную плату, премии). Кроме того, к издержкам также относят налоговые отчисления;

4) качество продукции – совокупность свойств, делающих ее пригодной к потреблению в соответствии с назначением. Данный показатель непосредственно зависит от качества исходного сырья, способов его обработки и квалификации работников. Качество товара – фактор конкурентоспособности организации на рынке;

5) объем запасов на предприятии – необходим для непредвиденного до изготовления продукта, когда спрос на него значительно превышает предложение.

Финансовая подсистема внутренней среды представляет собой движение и использование денежных средств в организации (например, создание инвестиционных возможностей, поддержание рентабельности и обеспечение прибыльности). Маркетинговая подсистема получила свое развитие в рыночной экономике (от англ. market– «рынок»). Данная подсистема призвана устанавливать связи организации с рынком: удовлетворение потребностей клиентов, создание системы сбыта и эффективной рекламы.

Таким образом, внутренняя среда организации – это совокупность подсистем, которые, функционируя как единое целое, обеспечивают конкурентоспособность организации.

(7). Принципы управления.

Глубоко осмыслив закономерности функционирования организации, Анри Файоль сформулировал знаменитые 14 принципов административного управления, которые сохраняют свое значение и по сей день. Вот как они звучат в его интерпретации:

1. Разделение труда. Цель разделения труда — увеличивать объем и повышать качество производства при затрате тех же усилий.

2. Власть — ответственность. Власть — есть право отдавать распоряжения и сила, принуждающая подчиняться. Власть немыслима без ответственности, то есть без санкции — награды или кары, сопровождающих ее действия. Всюду, где действует власть, возникает и ответственность.

3. Дисциплина — это по существу, повиновение, усердие, манера держать себя, внешние знаки уважения, проявленные соответственно установленному между предприятием и его служащими соглашению. Состояние дисциплины в каком-либо социальном образовании всецело зависит от его руководителей.

4. Единство распорядительства. Служащему может давать приказания относительно какого-либо образа действия только один начальник... Ни в одном из случаев не бывает приспособления социального организма к дуализму распорядительства... Ввиду того, что это правило нельзя не признавать фундаментальным, я его включаю в число принципов.

5. Единство руководства. Этот принцип можно выразить так: один руководитель и одна программа для совокупности операций, преследующих одну и ту же цель.

6. Подчинение частных интересов общим. Этот принцип гласит, что на предприятии интересы служащих, или группы служащих, не должны становиться выше интересов предприятия. Лицом к лицу здесь стоят две категории интересов различного порядка, но одновременно заслуживающие признания; необходимо постараться их согласовать. Это одна из крупных трудностей управления.

7. Вознаграждение персонала. Вознаграждение персонала есть оплата исполненной работы. Она должна быть справедливой и по возможности удовлетворять персонал предприятия, нанимателя и служащего.

8. Централизация. Централизация не является системой управления, хорошей или плохой сама по себе: она может быть принята или отвергнута в зависимости от тенденций у руководителя и от обстоятельств, но в большей или меньшей степени она существует всегда. Вопрос о централизации или децентрализации — вопрос меры. Дело сводится к нахождению степени централизации, наиболее благоприятной для предприятия.

9. Иерархия. Иерархия есть ряд руководящих должностей, начиная с низких и кончая высокими.

10. Порядок. Общеизвестна формула материального порядка: определенное место для каждой вещи и всякая вещь на своем месте. Форма социального порядка такова же: определенное место для каждого лица и каждое лицо на своем месте.

11. Справедливость. Для того, чтобы поощрить персонал к исполнению своих обязанностей с полным рвением и преданностью, надо относиться к нему благожелательно; справедливость есть результат сочетания благожелательности с правосудием.

12. Постоянство состава персонала. Текучесть персонала является одновременно причиной и следствием плохого состояния дел. Тем не менее, смены в составе неизбежны: возраст, болезни, отставки, смерть нарушают состав социального образования; некоторые служащие теряют способность выполнять свои функции, другие же оказываются неспособными брать на себя более ответственную работу.

Таким образом, подобно другим принципам, принцип текучести рабочего состава имеет свою меру.

13. Инициатива. Инициативой называется возможность создания и осуществления плана. Свобода предложения и осуществления его также относится к категории инициативы.

14. Единение персонала. Не надо разделять персонал. Разделять враждебные нам силы для того, чтобы их ослабить — дело искусное; но разделять собственные силы в предприятии — тяжкая ошибка.

В близком направлении формулировал свои взгляды на проблемы организации управления известный всему миру автомобильный король начала XX столетия Генри Форд:

1. Строго построенная по вертикали организация управления объединением ряда предприятий; управление всеми частями и этапами производства из одного центра.

2. Массовое производство, обеспечивающее минимальную стоимость, удовлетворяющее массового покупателя, и максимально прибыльное.

3. Развитие стандартизации, повышающее качество и позволяющее быстро и без лишних затрат переходить на новые виды продукции.

4. Движущийся конвейер с глубоким разделением труда на множество операций.

5. Постоянное совершенствование управления.

(8). Цели организации.

Формирование и выбор целей является исходным пунктом управления. Цели определяют содержание основных функций управления, выбор методов и структуры управления, средства достижения целей функционирования системы.

Цели организации – основное направление действий, обеспечивающее желаемое состояние объекта управления в будущем и его отдельных параметров в будущем с указанием точных временных интервалов.

Совокупность всех целей организации отображается в виде модели, называемой деревом целей.

Поскольку цели управления разнообразны, дерево целей имеет сложную ступенчатую систему.

Миссия организации – стратегическая цель (5 лет) – тактическая цель (3-5лет) – оперативная цель (до 1 года)

Главная цель организации (миссия) должна переводиться в конкретные цели всех областей деятельности, от которых зависит успех предприятия. В конечном счете, цели должны быть доведены до конкретных исполнителей в виде непосредственных производственных заданий.

Цели становятся инструментом управления, когда они:

- определены и сформулированы;

- известны персоналу; приняты работниками управления.

В качестве общего подхода рекомендуется определение целей в следующих ключевых областях:

- положение на рынке (цели маркетинга), например прирост доли рынка при продаже определенной продукции; инновации (например, характеристики и сроки реализации различных инновационных проектов);

- человеческая организация (например, повышение квалификации персонала);

- финансовые ресурсы (цели могут быть выражены структурой капитала, выплатой дивидендов);

- материальные ресурсы (поддержание оптимального уровня запасов, поиски новых материалов, выбор поставщиков);

- производительность труда (увеличение продукции на одного работающего в смену);

- социальная ответственность (цели выражаются в участии в социальных мероприятиях на территории, где расположено предприятие, например, принять на работу в течение года 50 длительно безработных, предоставить 1% рабочих мест для инвалидов); прибыль (увеличение рентабельности продукции). Данный перечень предназначен для предпринимательской деятельности и не считается всеобъемлющим.

Достаточно часто в качестве главной цели предприятия, т.е. миссии, называют получение прибыли. Прибыль не следует принимать в качестве главной цели даже для коммерческих организаций.

За рубежом этот вопрос широко обсуждался в 1950-х гг., и общим выводом стало то, что действия управляющих в современной корпорации выходят далеко за рамки извлечения прибыли. Как с нравственной, так и с практической точки зрения жизненно необходимо, чтобы управляющие стремились к производству продукции и услуг наивысшего качества при наименьших ценах, посредством наиболее полного использования производственного потенциала предприятия и в целом повышения благосостояния всего общества. Прибыль ради прибыли не может быть самоцелью.

По словам П. Друкера, само существование системы менеджмента может быть поставлено под угрозу, если менеджеры будут делать ударение на цели максимизации прибыли. Это способствует созданию ситуации, при которой менеджеры принимают решения, направленные на делание денег сегодня, не принимая во внимание то, каким путем зарабатывать прибыль завтра.

Цель, выражающаяся в различных показателях прибыли (чистая прибыль, рентабельность, прибыль на собственный капитал и т.д.), является, прежде всего, средством контроля за деятельностью различных подразделений, позволяющей обеспечить развитие всего комплекса.

Некоммерческие организации также должны формировать свои цели. Цели должны быть установлены для каждого важного, по мнению компании, вида деятельности и выполнение которого она намерена измерять и контролировать.

Свойства и виды целей.

Целям присущи следующие свойства:

- соподчиненность, т.е. цели подсистем вышестоящего уровня, обусловливают цели подсистем нижестоящего (практический вывод — цели должны формироваться сверху вниз);

- развертываемость, которая выражается в том, что общая цель конкретизируется несколькими более локальными, частными. Развертываемость может осуществляться по содержанию, по времени, по уровню;

- соотносительная важность, определяющая приоритетность целей всей организации по отношению к целям отдельных подразделений.

При формировании целей различают «точечную» и «траекторную» их формулировки. Стратегические цели, как правило, определяют направление развития, т.е. траекторию, даже целый спектр траекторий (например, достижение передовых позиций в своей отрасли, совершенствование системы управления и т.д.).

При точечной формулировке цели задаются в виде количественно определенных характеристик — целевых нормативов (норма прибыли, норма рентабельности, уровень производительности труда и т.д.).

При формулировании целей должен выполняться ряд условий:

- цели должны быть ориентированы во времени;

- цели должны быть достижимыми. Только такие цели служат повышению эффективности организации. Если цели недостижимы (например, из-за недостатков ресурсов, слабого знания рынка), то мотивация исполнителей к успеху резко снижается;

- цели должны быть множественными, особенно для крупных организаций. Управление означает сбалансированность некоторого набора потребностей и целей;

- цели должны определяться в тех областях, от которых зависит выживание предприятия. Конкретные задачи в любой целевой области зависят от стратегии данного предприятия.

Все множество целей классифицируется по различным признакам.

Г. Саймон предлагает следующие уровни целей организации:

1) стратегические цели организации;

2) основные «оперативные» цели;

3) цели рабочей группы (коллектива);

4) личностные цели на работе.

Совокупность целей деятельности организации включает результативно-хозяйственные и общественно социальные цели.

При постановке целей могут возникать различные проблемы:

- не всегда ясно, как определить, насколько успешно осуществляется процесс реализации целей любого уровня, поставленных в начале цикла управления. Успех в одном аспекте может привести к неудаче в другом;

- некоторые показатели легко поддаются количественной оценке с помощью известных параметров (себестоимость, количество единиц и т.д.), другие субъективны или более качественны (включая само понятие «качество»);

- количественные оценки не всегда являются объективными, установленными фактами; они могут быть неточными и иметь различное толкование.

Роли и функции целей: Инструмент управления, контроля, координации, принятия управленческих решений.

Классификация целей

По содержанию (экономические, социальные, технические, коммерческие, научные, экологические, организационные)

По способу выражения (количественные и качественные)

По направленности среды (внутренние и внешние)

По количеству переменных (одномерные и многомерные)

По продолжительности (стратегические. тактические, оперативные)

По степени достижимости (реальные, завышенные, заниженные)

По иерархии (высшие, промежуточные, низшие)

(9). Миссия организации.

Успех работы организации в рыночной экономике в первую очередь зависит от правильно выбранной миссии. Любое предприятие представляет собой открытую систему, поэтому оно может существовать только в случае, если будет удовлетворять какую-либо потребность во внешней среде. Это дает возможность определить одну из основных целей предприятия — завоевание новых клиентов, другими словами — создание новых рынков.

Для выбора миссии предприятия необходимо четко представлять круг своих клиентов и их потребности, которые предприятие берется удовлетворять.

Основная общая цель предприятия называется миссией.

Существует широкое и узкое понимание миссии.

В широком смысле миссия рассматривается как констатация философии и предназначения, смысла существования организации. Философия организации определяет ценности и принципы, в соответствии с которыми организация намеревается осуществлять свою деятельность. Философия организации обычно действует продолжительное время и меняется редко.

Многие японские компании имеют свои гимны, девизы, представляющие наиболее яркое, образное и емкое выражение смысла существования предприятия, его идеалов, миссии, принципов управления, т. е. его философии.

В узком смысле миссия рассматривается как сформулированное утверждение причины и смысла существования организации, в котором проявляется отличие данной организации от ей подобных. Миссия определяет статус фирмы, дает направления для формулировки путей ее развития на различных уровнях, конкретизирует масштабы деятельности фирмы, вид продукции и услуг, тип рынка.

Целевое начало в деятельности организации возникает как отражение интересов следующих групп людей, связанных с деятельностью организации:

- собственников;

- сотрудников;

- покупателей продукции; деловых партнеров; местного сообщества;

- общества в целом, в первую очередь в лице государственных институтов.

На выработку миссии влияет целый ряд факторов:

- история организации, в процессе которой вырабатывалась философия фирмы, формировались ее профиль и стиль деятельности, место на рынке;

- существующий стиль поведения и способ действия собственников и управленческого персонала;

- состояние внешней среды фирмы;

- ресурсы организации;

- отличительные особенности, которыми обладает организация.

Миссия должна быть выражена в простых определениях и в удобной для восприятия форме, письменно изложена и широко известна персоналу предприятия.

Общая цель предприятия обеспечивает достижение единства усилий всех работающих. При отсутствии общей цели руководители всех уровней управления и исполнители будут принимать решения, и действовать на основе различных, несовместимых, нередко конфликтных собственных представлений о целях организации.

Элементы определения миссии:

1. определение области конкуренции

2.стратегическое намерение или видение

3.компетентность персонала и конкурентные преимущества

4.основные заинтересованные группы

Процесс создания миссии

-Важным условием формулирования миссии является понимание и принятие ее большинством сотрудников компании;

-Это обеспечит то, что цели и интересы отдельных лиц, участвующих в деятельности компании, будут подчинены целям компании как целого;

-Поэтому очень желательно в процесс разработки миссии вовлечь всех ключевых сотрудников компании. Это высшее руководство, начальники структурных подразделений (отделов, департаментов) и ведущие специалисты.

Значение миссии:

*Представить в явном виде то, для чего существует компания, и установить базу для определения и обеспечения непротиворечивости ее целей;

*Определить, чем компания отличается от всех других компаний, действующих на том же рынке;

*Создать критерий для оценки необходимости выполнения всех действий, осуществляемых в компании;

*Согласовать интересы всех лиц, связанных с организацией (собственников, руководство, персонал, клиентов и др.)

*Способствовать созданию корпоративного духа, в том числе расширить для сотрудников смысл и содержание их деятельности;

Миссия выражается в рекламном слогане (краткая формулировка).

(10). Сущность и классификация методов управления, их взаимосвязь.

Метод - способ достижения какой-либо цели. Методы управления – это приемы и способы воздействия субъекта управления (менеджера) на управляемый объект (персонал, работника) для достижения поставленных целей.

Методы управления классифицируют следующим образом:

1) по характеру воздействия на объект управления – экономические (материальные), организационно-распорядительные (административно-правовые), социально-психологические (похвала, благодарность, уважение);

2) по способу мотивации объекта управления – материальной, властной и социально-психологической мотивации;

3) по форме воздействия – прямого (непосредственного) и косвенного (опосредованного) воздействия;

4) по масштабу использования – общие (основные) и частные (конкретные);

5) по источнику управляющего воздействия – централизованные и децентрализованные;

6) по продолжительности воздействия – долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные;

7) по способу выработки управляющего воздействия – единоличные, коллегиальные, коллективные.

Все методы управления тесно взаимосвязаны и используются в менеджменте комплексно для оптимального достижения целей организации.

В практике управления наибольшую значимость имеют экономические, организационно-распорядительные (административные) и социально-психологические методы управления.

1. Экономические методы представляют собой совокупность средств воздействия на материальные интересы и создания экономической мотивации объекта управления. Они реализуются в форме оплаты труда, вознаграждения, доходов, прибыли, цен, кредитов, налогов либо вычетов, штрафов, пени и др.

В условиях рыночной экономики экономические методы занимают ведущее место в системе методов управления современной организацией.

2. Организационно-распорядительные методы (административные) выражаются в оказании субъектом управления прямого административного воздействия на управляемый объект. Они реализуются в форме приказов, распоряжений, регламентов, правил, нормативов, инструкций, административных взысканий и др.

Механизм управляющего воздействия организационно-распорядительных методов основан на использовании рычагов принуждения, поэтому их относят к способам властной мотивации. Необходимым условием их применения является всестороннее правовое обеспечение деятельности субъекта управления.

3. Социально-психологические методы представляют собой совокупность способов воздействия на межличностные отношения и связи, возникающие в трудовых коллективах, а также на протекающие в них социальные процессы, моральные и психологические интересы работников.

Они основаны на создании моральных стимулов к труду, реализуются в форме социального развития, морального стимулирования, развития личности, формирования благоприятного климата и др.

В практическом менеджменте различные методы следует применять комплексно – во взаимосвязи и сочетании друг с другом. Комплексность предполагает возможность выделения оптимального состава методов и ситуационное определение той или иной группы методов в качестве приоритетной.

Современный менеджер должен использовать систему методов управления – совокупность приемов управления в таком соотношении, которое позволяет наиболее эффективно достигать поставленных целей.

От применяемых менеджером методов зависит эффективность управления и конечный результат работы организации в целом.

(11). Планирование, как функция управления.

Планирование является неотъемлемой частью управленческой деятельности организаций. Именно в процессе планирования формулируются количественно стоящие перед фирмой задачи, определяются наиболее эффективные пути их достижения и необходимые ресурсы. Планирование — процесс, с помощью которого система приспосабливает свои ресурсы к изменениям внутренних и внешних условий.

В целом планирование представляет собой процесс принятия решений, однако оно обладает рядом отличающих его черт. К специфическим чертам планирования, согласно Р. Акоффу, относятся предварительность, системность, стадийность, непрерывность. Процесс планирования направлен на достижение такого состояния, которое желательно и нельзя ожидать, что оно возникнет само собой.

Для эффективного осуществления бизнес-процессов процесс планирования должен осуществляться в соответствии со следующими принципами.

1. Принцип единства предполагает, что внутрифирменное планирование представляет собой систему, состоящую из элементов — объектов и субъектов планирования, реализующих функцию планирования деятельности как фирмы в целом, так и отдельных подразделений. Объекты планирования: фирма в целом, производственные подразделения, функциональные подразделения, рабочие места. Субъекты планирования могут быть объединены в плановый отдел как самостоятельное функциональное подразделение или входить в состав объектов планирования. Планирование осуществляется на основе координации на горизонтальном уровне или на уровне подразделений и интеграции на уровне вертикальном.

2. Принцип непрерывности основан на том, что процесс разработки планов должен регулярно повторяться через установленные периоды времени и корректироваться по результатам выполнения предыдущих планов с учетом изменений внешней среды.

3. Принцип гибкости предусматривает необходимость наличия в каждом плане резервов, способных снизить возможные риски в связи с появлением непредвиденных обстоятельств.

4. Принцип обоснованности планов реализуется через применение определенных методов или их сочетания в зависимости от объекта планирования. Для реализации данного принципа актуально качественное информационное обеспечение процесса планирования, профессиональный подход к разработке плановых документов. Также необходима ориентация на прогнозные расчеты потребностей рынка, тенденции его развития, учет внутренних возможностей и ресурсов, сбалансированность всех разделов и показателей плана.

Иерархичность формирования системы планирования хозяйствующего субъекта обусловливает доминирование вышестоящего процесса планирования и формирование нижестоящего плана на основе вышестоящего, вследствие чего различаются следующие виды планирования:

- стратегическое планирование;

- тактическое планирование;

- оперативное планирование.

В целом стратегическое, тактическое и оперативное планирования взаимосвязаны и представляют собой систему внутрифирменного планирования, охватывающую все направления и сферы деятельности хозяйствующего субъекта.

Методы планирования:

1. Бюджетный – планирование бюджетов различных уровней

2. Нормативный – состоит в том, что основу планирования на определенный период составляют различные документы функционального нормирования

3. Математический – оптимизационные расчеты

4. Бизнес-планирование – особый вид планирования, необходимый при реализации отдельных проектов и разработке направления развития организации. Структура бизнес плана является общепринятой и отражающей особенности данного вида планирования – представление информации в виде отдельных блоков по основным подсистемам организации (структура бизнес-плана не утверждается нормативными документами)

Основные черты иерархических уровней планирования

Иерархические системы планирования организации обуславливают доминирование вышестоящего процесса управления и формирование нижестоящих планов на основе вышестоящих.

Виды планирования: стратегическое, тактическое, оперативное

Черты методов иерархического планирования

Сравнительный признак |

стратегическое |

тактическое |

Оперативное |

Назначение |

Долгосрочное существование на рынке в условиях конкуренции |

Реализация планов в отдельных сферах деятельности организации (инвестиционный) |

Ритмичность работы организации в процессе текущей деятельности |

Горизонт продолжительности |

3-5 и более |

От 1 до 3-5 лет |

До 1 года (месячный, квартальный) |

Субъект планирования |

Собственники организации |

Высший уровень управления |

Средний уровень управления |

Сфера (объект) |

Глобальное (все процессы, происходящие в организации) |

Крупноблочное планирование (финансовый, производственный) |

Детальное (небольшие подразделения; отдельные рабочие места) |

Источники информации |

Изменения во внешней среде |

Изменение внутренних условий под воздействием внешних факторов |

Только внутренние условия |

Диапазон планирования |

Выбор вариантов действия (диверсификация плана), не содержит жестких рекомендаций |

Альтернативы в рамках выбранной стратегии |

Ограниченное число способов действия (как правило, один) |

(12). Экономические методы управления.

Это система приемов и способов воздействия на исполнителей с помощью конкретного соизмерения затрат и результатов (материальное стимулирование и санкции, финансирование и кредитование, зарплата, себестоимость, прибыль, цена). При этом следует учесть, что кроме сугубо личных целей участник процесса преследует и общественные, и групповые цели.

Материальная мотивация используется как в форме материального вознаграждения за количество и качество труда, так и в форме материальных санкций (штрафов) за несоответствующее его качество и недостаточное количество. При этом применяется как индивидуальная, так и коллективная материальная заинтересованность. Поэтому экономические методы управления, с одной стороны, должны стимулировать деятельность предприятия, вне зависимости от формы собственности, на удовлетворение потребностей общества; с другой – служить мотиватором для персонала этих предприятий.

Основной экономический метод, применяемый при управлении подразделений предприятия, – внутрипроизводственный хозяйственный расчет, исходными положениями которого являются:

– закрепление за структурным подразделением ресурсов, необходимых для хозяйственной деятельности;

– предоставление подразделению оперативно-хозяйственной самостоятельности путем наделения его руководства соответствующими полномочиями;

– разрешение использовать заранее оговоренную часть прибыли по усмотрению структурного подразделения;

– применение штрафных санкций при невыполнении подразделением своих обязательств.

При определении размеров и методов персонального экономического воздействия следует исходить из положения о том, что благосостояние работников необходимо рассматривать как источник эффективности всей организации.

Экономическая мотивация персонала складывается из трех основных составляющих:

1) прямое материальное вознаграждение, заработная плата, премии (или бонусы), участие в прибылях и акционерном капитале;

2) дополнительные выплаты;

3) штрафы.

В качестве основных методов управления здесь выступает система заработной платы и премирования, которая должна быть максимально связана с результатами деятельности исполнителя. Оплату труда менеджера целесообразно связать с результатами его деятельности в сфере ответственности или с результатами деятельности всей фирмы.

(13). Бизнес-план, как метод планирования.

Потребность в бизнес-плане возникает при решении следующих задач:

• открытие нового дела;

• перепрофилирование существующей фирмы, выбор новых видов деятельности;

• подготовка заявок для получения кредитов;

• обоснование предложений по приватизации государственных предприятий.

Под бизнес-планированием (деловым планированием) понимают процесс выработки действий по достижению целей фирмы (компании, предприятия).

Основная форма бизнес-планирования – составление бизнес-плана. В рыночной экономике бизнес-план является рабочим инструментом и для вновь создаваемых, и для действующих фирм и используется во всех сферах предпринимательства независимо от масштабов, формы собственности и организационно-правовой формы компании.

Бизнес-план – план развития вида бизнеса, основанный на стратегическом анализе и вытекающий из стратегических решений по виду бизнеса. Стратегические решения определяются целями бизнеса, которые касаются конкурентоспособности и желаемого набора видов бизнеса.

Основная цель разработки бизнес-плана – определить стратегию и необходимые ресурсы для достижения поставленных целей, иначе, планирование хозяйственной деятельности фирмы на ближайший и отдаленные периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов.

Другие возможные цели разработки бизнес-плана: получение кредита; привлечение инвестиций; определение стратегических и тактических ориентиров фирмы; уяснение степени реальности достижения намеченных результатов; доказательство определенному кругу лиц целесообразности реорганизации работы уже существующей фирмы или создания новой; убеждение сотрудников компании в возможности достижения качественных или количественных показателей, намеченных в проекте.

План бизнеса используют и как инструмент проведения деловых переговоров.

Основное назначение бизнес-плана:

• проработать решения по развитию каждого вида деятельности;

• составить план и график работ, действий;

• информировать заинтересованных внешних лиц (наблюдательный совет, банки, поставщиков и т. д.);

• усилить внутреннюю коммуникацию, получить поддержку, обеспечить мотивацию на выполнение.

При подготовке плана предприниматель должен конкретно указать, что он хочет получить от заимодавца или инвестора, и ясно показать, что он готов отдать.

Наряду с внутрифирменными функциями бизнес-планирование имеет большое значение при определении стратегии планирования на макроуровне. Совокупность долгосрочных бизнес-планов предприятий может составлять информационную базу, которая является основой для разработки национальной политики планирования в рамках государственного регулирования экономики.

(14). Стратегическое планирование деятельности организации.

Определяет общие принципы ориентации фирмы на перспективу, стратегические направления и программы развития. Основные вопросы:

Направление и размер капиталовложений и источники финансирования.

Внедрение технических новшеств и прогрессивных технологий.

Диверсификация производства и обновление продукции.

Совершенствование организационной структуры и кадровая политика.

Таким образом здесь решаются «долгоиграющие вопросы», которые невозможно решить быстро

При этом стратегическое планирование как правило не содержит детальных полных показателей, а ограничивается важнейшими качественными характеристиками и ориентирами.

В системе стратегического(перспективного) планирования особую роль занимают стратегические планы, направленные на выработку позиций в конкурентной борьбе, обоснование проблем, с которыми фирма может столкнуться и выработку оптимальных действий.

В условиях рыночной экономики каждая фирма должна иметь собственную экономическую стратегию, направленную на создание и поддержание конкурентного преимущества.

Экономическая стратегия — это совокупность рациональных приемов достижения целей в условиях нестабильности внешней среды. Если цели организации определяют то, к чему организация стремится и что она хочет получить в результате своей деятельности, то стратегия дает ответ на вопрос, каким образом, с помощью каких действий возможно достижение целей в условиях изменяющегося конкурентного окружения.

Г. Минцберг определяет понятие стратегии через так называемую комбинацию пяти «П», т.е. стратегия рассматривается как:

1) план действий;

2) прикрытие, т.е. действия, нацеленные на то, чтобы перехитрить своих противников;

3) порядок действий, т.е. план, может быть нереализуем, но порядок действий должен быть обеспечен в любом случае;

4) позиция в окружающей среде, т.е. связь со своим окружением;

5) перспектива, т.е. видение того состояния, к которому надо стремиться.

При выборе экономической стратегии важно учитывать, что она должна вырабатывать такие правила и приемы выбора целей и средств их достижения, чтобы направление какого-либо ресурса на реализацию той или иной цели не повлияло отрицательно на процесс достижения хотя бы одной из них. Речь идет об определении того, чем нужно пожертвовать, чтобы достичь определенной цели, т.е. об ее альтернативной стоимости. Ресурсы, которыми располагает организация, ограничены, и стратегия должна обеспечить наибольшую продуктивность использования этих ресурсов.

(15). Бюджетирование, как экономический метод управления.

Бюджет — это форма планового отчета, которая определяет потребность в различных ресурсах, материалах и расходах.

Бюджеты разрабатываются с целью координации использования ресурсов фирмы, улучшения внутрифирменной коммуникации, выявления слабостей организационной структуры и распределения должностных обязанностей.