- •Формы движения капитала

- •1. Международный валютный рынок

- •Содержание

- •Структура платёжного баланса[править | править вики-текст]

- •Виды представления и сальдо платёжного баланса[править | править вики-текст]

- •Статьи платёжного баланса[править | править вики-текст]

- •Внешнеторговый баланс[править | править вики-текст]

- •Балансы услуг и факторных доходов[править | править вики-текст]

- •Счёт операций с капиталом и финансовыми инструментами[править | править вики-текст]

- •Статья «Чистые ошибки и пропуски»[править | править вики-текст]

- •Итоговый баланс[править | править вики-текст]

- •Валютный курс Валютный паритет

- •Различают следующие виды валютного курса:

Международное разделение труда — специализация отдельных стран на производстве определенных видов продукции.

Международное разделение труда базируется на различиях между странами в природных и климатических условиях, географическом положении, сырьевых ресурсов и источниках энергии.

Экономические системы основаны на разделении труда, т.е. на относительном разграничении видов деятельности. В той или иной мере разделение труда существует на всех уровнях: от мирового хозяйства до рабочего места. Разграничение видов деятельности в экономике страны осуществляется по группам отраслей: промышленность, сельское хозяйство, строительство и т.д. Дальнейшая дифференциация происходит по отдельным отраслям и подотраслям.

Основными видами разделения труда на предприятии являются: функциональное, технологическое и предметное.

По выполняемым функциям обычно выделяют четыре основные группы: руководители, специалисты, служащие, рабочие.

Технологическое разделение труда обусловлено введением стадий технологического процесса и видов работ. В соответствии с технологией могут создаваться цеха и участки предприятия. Предметное разделение труда предполагает специализацию производственных подразделений и сотрудников на изготовление определенных видов продукции (изделия, узлы, детали).

Открытая и закрытая экономика

Факторы открытой экономики

Уровень экономического развития. Чем выше национальный доход на душу населения, тем шире возможности развития экономических связей страны с другими странами. При чём чем больше удельный вес в структуре национального продукта имеют базовые отрасли (энергетика, металлургия) тем меньше участие страны в международном разделении труда и сооветственно меньше открытость национальной экономики.

Структура национального продукта. Чем более дифференцирована структура производства, тем более интенсивными будут внешние экономические связи, и наоборот.

Наличие производственных ресурсов. Обладание большими запасами сырья играет определенную роль на развитие экономических связей.

Характер внутреннего рынка. Емкий внутренний рынок способствует расширению внешнеэкономических связей, так как обеспечивает реализацию даже крупномасштабной продукции внутри страны (то есть страна может закупать и крупные партии товаров).

Автаркия — политика противоположная политике открытой экономики. Предполагает экономическую самообеспеченность страны.

На основе Международного разделения труда усиливается глобализация и интернационализация экономики в результате интеграционных (сближение национальных хозяйств) и транснациональных (создание межнациональных производственных комплексов) факторов.

В настоящее время происходит расширение и усгубление экономических отношений между странами, отдельными организациями и фирмами.

В структуру международных экономических отношений входят:

Международное разделение труда

Международная торговля

Миграция рабочей силы

Международное движение капиталов

Экономическая интеграция

Валютно-финансовые и кредитные отношения

Экономический эффект от участия в международном разделении труда выражается в повышении производительности труда.

Движущей силой международного разделения труда является стремление любой страны к получению максимальных экономических выгод от участия в нем.

Типы международного разделения труда

Общее международное разделение труда — отраслевая специализация стран

Частное МРТ — предметная специализация (на видах продукции)

Единичное МРТ — технологическая специализация (на отдельных деталях, узлах и компонентах)

Единичное и частное МРТ в значительной степени осуществляется в рамках ТНК.

Конкретная специализация страны на отдельных товарах и услугах определяется сочетанием национальных и международных факторов мирового разделения труда.

Факторы международного разделения труда

Научно-технический прогресс

Экологические проблемы

Спрос на мировом рынке

Положение страны в мировой экономике

Структура национального производства

Уровень научно-технического развития

Особенности исторического развития

Международное разделение труда — основа развития мирового хозяйства

Мировое хозяйство в целом, мировой рынок, международные экономические отношения сформировались на базе международного разделения труда в результате углубления взаимозависимости национальных экономик и интернационализации процесса воспроизводства. Международный обмен товарами, услугами, технологиями, международное движение капиталов и рабочей силы все в большей степени обусловливают развитие как мирового хозяйства в целом, так и его субъектов — отдельных стран.

Разделение труда — это система общественного груда, определенная ходом самой истории. Она складывается вследствие качественной дифференциации трудовой деятельности в процессе развития общества. Разделение труда существует в различных формах. В курсе «Мировая экономика» изучают международное разделение труда, представляющее собой такую организацию производственного процесса, при которой предприятия разных стран специализируются на определенных технологических процессах, изготовлении определенных товаров и услуг, а затем обмениваются ими.

Сущность международного разделения труда проявляется в диалектическом единстве разделения и объединения процесса производства. Производственный процесс предполагает, с одной стороны, обособление и специализацию различных видов трудовой деятельности, а с другой — их кооперацию и взаимодействие. Иными словами, разделение труда выступает не только как процесс разрыва, но и как способ объединения труда, особенно в мировом масштабе.

Значение международного разделения труда определяется его возрастающей ролью в реализации процессов расширенного воспроизводства в мировом хозяйстве. Обусловлено это тем, что международное разделение труда, во-первых, обеспечивает взаимосвязь этих процессов и, во-вторых, формирует соответствующие международные отраслевые и регионально-отраслевые пропорции.

Каждая национальная экономика выигрывает от международного разделения труда. Этот выигрыш в самых общих чертах заключается в следующем. На мировой рынок поступают те товары страны, национальные издержки но производству которых ниже мировых, а ввозятся в нее те, национальные издержки по которым выше мировых. Что касается издержек, то они определяются прежде всего стоимостью трех основных факторов производства — труд (уровень заработной платы), капитал (ссудный процент), земля и природные ресурсы в целом (земельная рента).

Таким образом, реализация преимуществ международного разделения труда в процессе международного обмена позволяет любой стране при благоприятных условиях, во-первых, получить разницу между международной и внутренней ценой экспортируемых товаров и услуг и, во-вторых, сэкономить внутренние затраты, ибо, используя более дешевый импорт, она может позволить себе отказаться от дорогостоящего национального производства.

Факторы и условия международного разделения труда

Место страны на мировом рынке, ее выигрыш от международного разделения труда обусловлены не только особенностями ее национальной экономики, но и целым рядом мировых процессов. К числу последних относятся:

научно-технический прогресс (НТП), в наибольшей степени влияющий на мировой рынок, поскольку вследствие НТП появляются новые технологии в старых отраслях, новые отрасли производства и новые товары, в первую очередь в производстве информации. Международное технологическое разделение труда — это детище НТП в международных экономических связях;

спрос на мировом рынке;

система международных расчетов;

экологические проблемы, которые по-новому ставят вопрос о стоимости природных ресурсов и качестве товаров.

Что касается национальных факторов международного разделения труда, то их можно связать, во-первых, с социально-экономическими особенностями отдельных стран и, во-вторых, с природно-географическими различиями.

К наиболее значимым социально-экономическим особенностям относятся:

положение страны в мировой экономике;

достигнутый уровень экономического и научно-технического развития;

структура национального производства и его организационный механизм;

исторический путь страны, ее производственные традиции и традиции внешнеэкономических связей;

законодательная база внешнеэкономических связей.

Природно-географические различия определяются пространственным положением страны, площадью ее территории, численностью населения, почвенно-климатическими условиями, минеральными ресурсами и т.д.

Положение страны в мировом экономическом сообществе во многом определяется ее местом на мировом рынке. Внешняя торговля обеспечивает потоки товаров, услуг, информации, капиталов между Россией и другими странами и тем влияет на структурную перестройку экономики, состояние национальной денежной системы, формирование доходов бюджета. Сложные задачи в данной сфере стоят перед Россией в связи с вступлением во Всемирную торговую организацию. Значение внешней торговли товарами для России подчеркивается тем обстоятельством, что ее динамика уже с 90-х гг. отличалась от развития других отраслей в лучшую сторону. Во внешней торговле с 1993 г. наблюдался устойчивый рост по внешнеторговому обороту, экспорту и импорту, внешнеторговому сальдо. Осложнялся этот процесс влиянием неустойчивой конъюнктуры мирового рынка. Для развивающихся экономик характерны две крайние модели развития: 1) импортозамещение; 2) первоочередное развитие экспортных производств. На основе первой модели создавались экономики Индии и Бразилии. Вторая модель характерна для новых индустриальных стран Юго-Восточной Азии. Для России эти модели в чистом виде неприемлемы, поскольку ее экономика прошла процесс индустриализации и обладает значительным научно-техническим, производственным, кадровым и интеллектуальным, а не только природным потенциалом. Создание импортозамещающих производств актуально для создания конкурентной среды на внутреннем рынке и для защиты отечественного производства. Для завоевания позиций на мировом рынке основным направлением должно стать развитие экспортных производств на базе глубокой переработки сырья, поддержки экспортного потенциала в топливно-энергетическом, военно-промышленном комплексах, в других наукоемких отраслях. Во внешнеторговых отношениях выделяются два крупных политико-географических сектора внешней торговли России: страны СНГ, или «ближнее зарубежье», и «дальнее зарубежье». Их выделение связано с рядом различий в регулировании, системе расчетов и ценообразовании. Во внешней торговле России абсолютно преобладают связи с развитыми странами с рыночной экономикой, страны СНГ занимают второе место. Третья группа внешнеторговых партнеров России - государства Центральной и Восточной Европы, бывшие члены СЭВ. В последние годы растет объем торговли с развивающимися странами. Главные партнеры здесь - Турция, Южная Корея, Индия, Китай. В то же время до минимума сократилась торговля с такими бывшими членами СЭВ, как Куба, Монголия и Вьетнам, а также КНДР. Товарная структура импорта и экспорта России соответствует спросу, предъявляемому на российские товары на мировом рынке, и спросу на иностранные товары на внутреннем рынке России. Однако она не соответствует экономическому, интеллектуальному, промышленному и агроклиматическому потенциалам России. Она является следствием спада производства и неконкурентоспособности многих российских товаров. В экспорте России преобладают сырая нефть, природный газ и нефтепродукты. Удельный вес этой группы традиционно превышал 40%, а в настоящее время при высоких ценах на нефть составляет около 50% стоимости экспорта. Его колебания в стоимости экспорта зависят от мировых цен на энергоресурсы. Второе место в экспорте России занимают металлы. Экспортные поставки металлов, в первую очередь проката, серьезно поддерживают черную металлургию России. Проблемы экспорта российского металла - в том, что в США и ряде других стран против российского проката ведется антидемпинговая кампания, угрожающая российским поставщикам квотированием и антидемпинговыми пошлинами. Россия - один из четырех главных экспортеров алюминия, один из трех - никеля, почти монополист по экспорту платины, палладия и других металлов платиновой группы.

Формирование внешнеторговой политики страны В период после распада СССР в экономике России пришлось одновременно решать три важнейшие задачи, тесно связанные между собой. Во-первых, это системная трансформация, переход от централизованной плановой экономики к рыночным отношениям. Во-вторых, структурная перестройка экономики с целью создания и развития современных конкурентоспособных производств, соответствующих преимуществам России в факторах производства. В-третьих, эффективное включение российской экономики в мировое хозяйство на микро, макроэкономическом и институциональном уровнях. Все эти задачи решались непросто, с неоднозначными промежуточными результатами, не всегда последовательно, с определенными издержками и, кроме того, далеко не синхронно. Дальше всего Россия продвинулась в решении первой задачи и частично третьей, тогда как эффективную структурную перестройку экономики еще предстоит осуществить. Тем большее значение приобретает развитие внешней торговли и других форм внешнеэкономической деятельности, которые обеспечивают потоки товаров, услуг, информации, капиталов между Россией и другими странами мира и тем самым влияют на структурную перестройку экономики, стабильность национальной денежной системы, формирование доходов бюджета. Значение внешней торговли подчеркивается и тем обстоятельством, что ее динамика в 90-е гг., за исключением 1998 и 1999 гг., отличалась от развития других отраслей в лучшую сторону. На фоне экономического спада, преодоление которого началось только в 1999-2000 гг., внешняя торговля уже с 1993 г. показывала устойчивую положительную динамику по внешнеторговому обороту, объемам экспорта и импорта, внешнеторговому сальдо. Кроме того, внешняя торговля стала одним из важнейших источников доходов бюджета. Так, в федеральном бюджете 2007 г. доходы от внешней торговли (таможенные пошлины, таможенные сборы) и налоги на импортные товары (НДС, акцизы) составляют 45,5% всей доходной части. Экспортная квота России примерно соответствует средним параметрам экспортной квоты большинства стран мира. Однако доля России в международной торговле остается скромной, и до 2000 г. она уменьшалась. Так, в 1999 г., по данным ВТО, удельный вес России в мировом экспорте составлял 1,3% (20е место), а в мировом импорте 0,9% (28е место). В 2000— 2006 гг. стоимостные объемы российского экспорта и импорта существенно возросли, а доля в мировом экспорте увеличилась до 2,52,6% (1213е место) в 2006 г. В мировом импорте на Россию в 2006 г. приходилось 1,3% (17е место). Развитие внешней торговли РФ в 90-е гг. осложнялось теми же проблемами, что и развитие российской экономики в целом, в том числе и влиянием изменяющейся конъюнктуры мирового рынка. Вместе с общими изменениями в экономической политике России корректировалась и внешнеторговая политика. В частности, с середины 90-х гг. происходил переход от безоглядной открытости экономики, включения в мировое хозяйство «любой ценой» к разумной защите отечественного рынка и отечественных производителей. Одной из главных проблем в развитии внешнеторговых связей РФ является обеспечение рационального соотношения между созданием конкурентной среды на внутреннем рынке и защитой отечественного производства. Именно в этом плане актуально создание импортозамещающих производств, в том числе конкурентоспособных производств потребительских и инвестиционных товаров. С другой стороны, стоит задача развития экспортных производств на базе более глубокой переработки сырья, эффективной поддержки уже существующего экспортного потенциала как в топливно-энергетическом, так и оборонно-промышленном комплексах и других наукоемких отраслях. Третья проблема в государственной внешнеторговой политике — обеспечение равноправного участия России в международной торговле, противодействие дискриминационным мерам, предпринимаемым в отношении отечественных товаров и услуг и отечественного бизнеса со стороны отдельных государств и их союзов, а также некоторых международных организаций.

В международной торговле все товары делятся на торгуемые товары (tradeable goods) - товары, которые реализуются на зарубежных рынках, и неторгуемые товары (nontradeable goods) - товары, которые потребляются внутри страны-производителя (услуги парикмахерской, прачечной). Но это деление условно.

Вообще, существует Стандартизованная промышленная классификация, принятая ООН: по ней все товары делятся на 9 групп, из которых 3 группы товаров – торгуемые, а 6 групп – неторгуемые товары.

К торгуемым товарам относятся:

1. Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, рыболовство и их продукция.

2. Продукция добывающей промышленности.

3. Продукция обрабатывающей промышленности.

К неторгуемым товарам относятся:

1. Коммунальные услуги и строительство.

2. Оптовая и розничная торговля, рестораны и гостиницы.

3. Транспортировка, хранение, связь и финансовое посредничество.

4. Оборона и обязательные социальные услуги.

5. Образование, здравоохранение, общественные работы.

6. Прочие коммунальные, социальные, личные услуги.

Как уже упоминалось, эта классификация условна, но фактически, от того, имеет страна торгуемые или неторгуемые товары, зависит возможность маневра для нее на мировом рынке.

Торгуемые товары в свою очередь делятся на экспортные и импортные. Экспортные и импортные товары делятся на товары реального экспорта и импорта, и субституты экспорта и им

ВТО является универсальной организацией, решающей глобальные задачи в области международной торговли и смежных секторах экономики. Существенной чертой ВТО является то, что, подобно ГАТТ, она опирается в свое деятельности на принципы недискриминации в торговле, предполагающие, с одной стороны, предоставление режима наибольшего благоприятствования в отношении экспортных, импортных и транзитных операций и связанных с ними таможенных пошлин и сборов, а с другой – национального режима, т.е. равного подхода к импортным и отечественным товарам в том, что касается внутренних налогов и сборов.

ВТО выполняет следующие основные функции:

осуществляет административную и организационную деятельность, направленную на обеспечение выполнения многосторонних торговых соглашений, находящихся в компетенции организации;

выполняет роль форума для проведения многосторонних торговых переговоров стран-членов;

содействует разрешению торговых споров, которые могут возникать между членами ВТО;

осуществляет мониторинг за торговой политикой государств – членов ВТО;

развивает сотрудничество с другими международными организациями и институтами, вовлеченными в процесс формирования глобальной торговой политики;

осуществляет наблюдение за состояние мировой торговли и предоставляет необходимые консультации в области управления и регулирования торговли.

В настоящее время деятельность ВТО, помимо реализации ранее заключенных соглашений и договоренностей, нацелена на решение двух основных задач. Во-первых, это содействие «интеграции развивающихся, наименее развитых стран и стран с переходной экономикой в многостороннюю систему регулирования мировой торговли». Во-вторых, это расширение областей и форм регулирования международной торговли и внешнеэкономической деятельности на многосторонней основе.

Актуальной задачей ВТО остается прием в члены организации около 30 новых членов, включая Россию и большинство стран СНГ.

Основными условиями для вступления страны в ВТО являются:

снижение или отмена импортного тарифа для ряда товаров;

соблюдение норм ВТО при дотировании агропромышленного комплекса;

отказ от экспортных пошлин;

допуск иностранных компаний на внутренний рынок услуг и к конкурсам на проведение государственных закупок.

Центральным элементом стратегии России, направленным на ее интеграцию в международную торговую систему, является решение задачи о присоединении РФ к ВТО в качестве полноправного члена. Сближение России с системой ГАТТ/ВТО уже прошло несколько этапов. В мае 1990 г. Советский Союз получил статус наблюдателя в ГАТТ, а в 1992 г. этот статус перешел к Российской Федерации. В настоящее время Россия ведет интенсивные переговоры с представителями ВТО, а также с заинтересованными странами-членами о конкретных условиях будущего присоединения.

Неотъемлемой частью международных экономических отношений второй половины XX века становятся свободные (специальные) экономические зоны (СЭЗ). Для мировых хозяйственных связей свободные экономические зоны предстают, в основном, как фактор ускоренного экономического роста за счет активизации международного товарооборота, мобилизации инвестиций, углубления интеграционных экономических процессов. Со времени подписания в 1973 г. Киотской конвенции, определившей свободную зону как своеобразный внешнеторговый анклав, где товары считаются находящимися за пределами таможенной территории, СЭЗ получили широкое распространение во многих странах. В 90-е годы в мире функционировало несколько тысяч разного рода свободных экономических зон. По оценкам специалистов к 2000 году через различные СЭЗ будет проходить до 30% мирового товарооборота. Международные корпорации в поисках льготных условий для своей деятельности рассматривают свободные экономические зоны как благоприятные территории, где можно получить сверхприбыль. Крупнейшие транснациональные корпорации считают организацию собственного производства в свободных экономических зонах важнейшим направлением своей экспансии. Свободные экономические зоны представляют собой часть национального экономического пространства, где используется особая система льгот и стимулов, не применяемая в остальных частях страны. Как правило, свободная экономическая зона - это в той или иной степени обособленная географическая территория. Для чего создаются свободные экономические зоны? Почему они получили такое распространение в мире? Цели создания СЭЗ зависят от уровня социально-экономического развития организующих их стран, их стратегических народнохозяйственных планов и др. Поэтому причины и цели создания свободных экономических зон в каждом конкретном случае могут отличаться друг от друга. Так, в промышленно развитых странах, таких как США, Великобритания, Франция свободные экономические зоны часто создавались для активизации внешнеэкономических связей, реализации региональной политики, направленной на оживление мелкого и среднего бизнеса в депрессивных районах, выравнивание межрегиональных различий. В этих целях такой категории предпринимателей предоставлялась большая, чем в других районах страны, свобода деятельности и значительные финансовые льготы. Эти программы ;не имели специальной ориентации на привлечение иностранного капитала. Со сходной целью создавались свободные экономические зоны и в ряде развивающихся государств. Однако в отличие от промышленно развитых стран в этих государствах упор при создании СЭЗ делается на привлечение иностранного капитала, технологий, модернизацию промышленности, повышение квалификации рабочей силы. Помимо названных целей и причин создание свободных экономических зон увязывается с тремя основными задачами: - стимулированием промышленного экспорта и получением на этой основе валютных средств; - ростом занятости; - превращением зон в полигоны по опробованию новых методов хозяйствования, полюса роста национального хозяйства.

ОФШОРНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЦЕНТРЫ

(offshore financial centres) Районы, где не граждане могут иметь выгодные процентные ставки подепозитам и кредитам за счет низкого налогообложения, либерального валютного контроля и низкихтребований относительно объемов обязательных резервов банков. Некоторые государства превратилиофшорные банковские операции (offshore banking) в прибыльный бизнес; сегодня Каймановы островаявляются одним из крупнейших мировых офшорных финансовых центров. В Европе очень популярныострова в проливе Ла-Манш и остров Мэн. США, а позже и Япония также создали условия для развития усебя офшорных финансовых операций, в результате чего не граждане могут совершать деловые операциина более выгодных условиях, чем у себя в стране. Данные льготы вводятся для того, чтобы остановить оттоккапиталов из страны.

Причинами привлекательности офшорных финансовых центров как для иностранных, так и для местных субъектов хозяйствования есть:

выполнение посреднических функций для заемщиков и депонентов;

минимальное официальное регулирование;

практически отсутствуют налоги и контроль за управлением портфельными инвестициями;

деятельность иностранных банков на их территории оказывает содействие увеличению занятости местного населения;

повышение уровня жизни в странах размещения офшорных банковских центров благодаря накоплению средств от выдачи лицензий, расходов банков и других платежей.

Суммарная стоимость активов международного офшорного рынка составляла в начале ХХІ ст. приблизительно 6 трлн долл. В среднему 30 % ВВП офшорных финансовых центров приходится на финансовые услуги.

Для многих стран и территорий (например для Багамских островов), создание офшорных финансовых центров стало единым путем развития экономики, учитывая практически полное отсутствие там полезных ископаемых.

общим чертам офшорных банковских центров можно отнести такие: почти отсутствие регулирования движения средств; международная основа операций; высокоэффективные средства связи и транспортная инфраструктура; надежные взаимоотношения с финансовыми органами власти промышленно развитых стран; внутренняя политическая стабильность; обеспечение тайны соглашений; эффективное функционирование центральных банков; основной или альтернативный английский язык; расположение в часовых поясах, которые находятся между поясами основных рынков; высококвалифицированная рабочая сила. I тип — нью-йоркская модель — предусматривает специальные формально установленные договоренности с такими авторитетными финансовыми центрами, как Нью-Йорк, Токио, Сингапур. На этих рынках устанавливаются специальные счета отдельно от внутренних, и эти счета свободные от ограничений, которые относятся к внутреннему финансовому рынку (например, резервные требования). Существует корпоративное налогообложение; местный гербовый сбор (на рынке Токио), может допускаться (Сингапур), а может не допускаться налогообложение деловых ценных бумаг (рынок Нью-Йорку, Токио); II тип — лондонская модель. В Лондоне, Гонконге финансовые соглашения свободные от ограничений, независимо от того, резиденты или нерезиденты являются участниками рынка. В этих городах офшорный рынок - это просто офшорные соглашения между нерезидентами, так как внутреннее и внешнее соглашения объединенные. На офшорных рынках данной модели существует корпоративное налогообложение и допускается налогообложение деловых ценных бумаг;

III тип — «налоговое хранилище». К данному типу офшорных рынков относят рынки Багамских и Кайманових островов. На этих рынках соглашения заключаются нерезидентами и совсем не облагаются налогами, отсутствуют корпоративное налогообложение и налогообложения деловых ценных бумаг, но существуют регистрационные взносы и плата за лицензии.

Международный обмен технологиями известен с начала ХХ в., но формирование мирового рынка технологий произошло в 50—60-е гг. Именно к этому времени объем международных коммерческих операций с технологиями превзошел масштабы национального обмена.

Международное производственное и научно-техническое сотрудничество имеет два уровня предпосылок:

· на уровне страны;

· локальные на уровне фирм, предприятий и организаций.

Предпосылки на уровне страны определяются тем, что объективная дифференциация инновационного процесса в фирмах разных стран обусловливает различия технологического уровня национальных экономик, и, как следствие, различные позиции государств на мировом рынке технологий. Межстрановые различия носят количественный и качественный характер. Количественные различия касаются объемов средств, выделяемых на научно-техническое развитие и импорт технологий. Качественные различия касаются направлений исследований, разработок, ориентации экспорта и импорта научно-технической продукции и т.д.

Анализ стран, добившихся успехов в реализации нововведений, выпуске и экспорте наукоемкой продукции, позволяет выделить некоторые типы стратегий инновационного развития.

1. Стратегия «переноса» заключается в использовании зарубежного научно-технического потенциала и переносе нововведений в собственную экономику. Она осуществлялась, например, в послевоенный период Японией, которая закупала у США, Англии и Франции лицензии на высокоэффективные технологии для освоения производства новейшей продукции, имевшей спрос за рубежом. На этой основе Япония создавала собственный потенциал, обеспечивший в дальнейшем весь инновационный цикл — от фундаментальных исследований и разработок до реализации их результатов внутри страны и на мировом рынке. В итоге экспорт японских технологий превысил их импорт, а страна, наряду с некоторыми другими, обладает передовой фундаментальной наукой.

При этом Япония реализовывала селективную научно-техническую политику: 50-е гг. — повышение качества; 60-е гг. — снижение трудоемкости; 70-е гг. — снижение затрат энергии, топлива и сырья; 80-е гг. — достижение технологической независимости.

2. Стратегия «заимствования» состоит в том, что, располагая дешевой рабочей силой и используя собственный научно-технический потенциал, страны осваивают производство продукции, производившейся ранее в более развитых странах, последовательно наращивая собственное инженерно-техническое обеспечение производства. Далее становится возможным проводить свои НИОКР, сочетая государственную и рыночную формы собственности. Такая стратегия принята в Китае и ряде стран Юго-Восточной Азии. Примером служит создание конкурентоспособной автомобильной промышленности, высокоэффективных средств вычислительной техники, бытовой электроники в Южной Корее.

3. Стратегии «наращивания» придерживаются США, ФРГ, Англия, Франция. На базе использования собственного научно-технического потенциала, привлечения зарубежных ученых и специалистов, интегрирования фундаментальной и прикладной науки эти страны постоянно создают новый продукт, высокие технологии, реализуемые в производстве и социальной сфере.

Предпосылки международного научно-технического обмена на уровне предприятий и организаций.

1. Повышение порога ресурсов, необходимых для решения конкретных научно-технических проблем.

2. Узость материально-технической базы отдельного предприятия, института.

3. Неподготовленность имеющихся производственных систем к использованию новых технических решений.

4. Несоответствие полученных научно-технических результатов стратегии развития предприятия.

5. Новые стратегические возможности, открывающиеся в результате участия в международной передаче технологии.

Особенно значимыми являются международный научно-технический обмен и сотрудничество для технологически ориентированных предприятий и организаций, сделавших ставку на высокую конкурентоспособность выпускаемой продукции и предоставляемых услуг. Они придерживаются стратегии «выпускать не то, что относительно дешевле или качественнее, а то, что больше никто (пока) выпускать не может».

Экономическая целесообразность экспорта технологии состоит в том, что он есть:

1. средство увеличения дохода: при отсутствии условий реализации новой технологии в форме производства и сбыта той или иной продукции, ее можно реализовать в качестве самостоятельного продукта;

2. форма борьбы за товарный рынок. Первоначально из-за отсутствия капитала выпуск и реализацию продукта за рубежом трудно организовать в достаточных количествах, но покупатели на зарубежном рынке будут уже знакомы с товаром, ранее выпускавшимся по лицензии;

3. способ обойти проблемы экспорта товара в материальной форме, т.к. отсутствуют проблемы транспортировки и сбыта продукции, таможенные барьеры;

4. средство расширения товарного экспорта, если заключается лицензионное соглашение, предусматривающее поставку оборудования, материалов, компонентов;

5. способ установления контроля над зарубежной фирмой через такие условия лицензионного соглашения, как объем выпуска товаров покупателем лицензии, участие его в прибылях, контроль за техническими условиями производства и др.;

6. способ обеспечения доступа к другому новшеству через перекрестное лицензирование фирм;

7. возможность более эффективного совершенствования объекта лицензии с участием партнера-покупателя.

Экономическая целесообразность импорта технологий в том, что он есть:

1. доступ к новшествам высокого технического уровня;

2. средство экономии затрат на НИОКР, в том числе, и во времени;

3. средство уменьшения расходов на товарный импорт и одновременно средство привлечения национального капитала и рабочей силы;

4. условие расширения экспорта продукции, выпускаемой по зарубежным технологиям: во многих странах доля изделий, выпускаемых по лицензиям, в валютном экспорте превышает долю национальных изделий.

Все это определило возникновение и интенсивное развитие мирового рынка технологий, имеющего своеобразную структуру и особенности.

В современных условиях обмен технологически сложной продукцией стал основой международной торговли: ее удельный вес по сравнению с концом 30-х гг. вырос в 4 раза и к концу 90-х гг. достиг 40% мирового экспорта.

Неоднородность научно-технического прогресса, наличие разнообразных форм науки и техники, с одной стороны, и различных каналов передачи технологий, с другой, обусловили неоднородность мирового рынка технологий и привели к формированию таких его сегментов, как:

1. рынок патентов и лицензий;

2. рынок наукоемкой технологической продукции;

3. рынок высокотехнологичного капитала;

4. рынок научно-технических специалистов.

Международная миграция капитала — это движение капитала между странами, включающее экспорт, импорт капитала и его функционирование за рубежом.

Миграция капитала представляет собой объективный экономический процесс, когда капитал покидает экономику одной страны в целях получения более высокого дохода в другой стране.

Изучение влияния миграции капитала актуально потому, что быстрый рост в последние десятилетия международной торговли, международных межбанковских кредитов, межправительственных займов и операций на фондовых и валютных биржах разных стран мира сопровождался бурным развитием международного рынка капитала.

Международное движение капитала оказывает огромное влияние на мировую экономику. Это проявляется, прежде всего, в том, что международный трансферт капитала способствует росту мировой экономики. Это связано с тем, что страна обеспеченная капиталом или капиталоемкими товарами может наладить производство за рубежом путем инвестиционых вложений. Получить больший экономический эффект, чем в результате внешней торговли. Обуславливается это тем, что в стране, принимающей капитал, может быть более дешевая рабочая сила, сырьё или более благоприятных инвестиционный климат, такой как наличие свободных экономических зон или низкие экологические стандарты.

Одним из характерных явлений современной мировой экономики является увеличение масштабов миграции капитала между странами. Международный рынок капитала выступает важным элементом экономики, обеспечивающим движение финансовых ресурсов. Перемещение факторов производства из стран, избыточно наделенных относительно недорогими факторами производства, в страны, где они относительно дефицитны и дороги, ведет к выравниванию цен на факторы производства, то есть к повышению благосостояния участвующих в этом обмене стран.

Международное движение капитала занимает ведущее место в международных экономических отношениях, оказывает огромное влияние на мировую экономику:

способствует росту мировой экономики;

углубляет международное разделение труда и международное сотрудничество;

увеличивает объемы взаимного товарообмена между странами, в том числе промежуточными товарами, между филиалами международной корпораций, стимулируя развитие мировой торговли.

Основными субъектами мирового рынка капиталов являются частный бизнес, государства, а также международные финансовые организации (Мировой банк, Международный Валютный Фонд).

Мировой рынок капитала является частью мирового финансового рынка и условно делится на два рынка: рынок денег и рынок капитала.

На рынке денег осуществляются сделки по купле-продаже финансовых активов (валют, кредитов, займов, ценных бумаг) срочностью до одного года. Рынок денег призван удовлетворять текущую (краткосрочную) потребность участников рынка в кредитах и займах для закупки товаров и оплаты услуг. Значительную часть сделок на денежном рынке составляют спекулятивные сделки по купле-продаже валют.

Рынок капитала ориентирован на более долгосрочные проекты со сроком осуществления от одного года.

Участниками международного рынка капитала выступают коммерческие банки, небанковские финансовые организации,центральные банки, частные корпорации, государственные органы, а также некоторые частные лица.

Международная торговля товарами и международное перемещение факторов производства, или ресурсов, оказываются в определенном взаимодействии. Они могут дополнять или замещать друг друга. Например, страна с дефицитом рабочей силы может преодолеть его не только импортом трудоемких товаров, но и за счет миграции рабочей силы из других стран, где труд является избыточным фактором.

Миграция капитала может осуществляться в форме предпринимательского и ссудного капитала.

Ссудный капитал — денежные средства, прямо или косвенно вкладываемые в производство с целью получения ссудного процента от использования капитала за рубежом. Движение ссудного капитала осуществляется в виде международного кредита из государственных или частных источников.

Предпринимательский капитал — денежные средства, прямо или косвенно вкладываемые в производство с целью получения прибыли. Движение предпринимательского капитала осуществляется путем зарубежного инвестирования, когда частные лица, государственные предприятия или государство вкладывают средства за рубеж.

Прямые иностранные инвестиции — вложение капитала с целью приобретения долгосрочного экономического интереса в стране приложения (страна-реципиент) капитала, обеспечивающее контроль инвестора над объектом размещения капитала. Имеют место в случае создания за рубежом филиала национальной фирмы или приобретения контрольного пакета акций иностранной компании. ПИИ практически целиком связаны с вывозом частного предпринимательского капитала. Они являются реальными вложениями, осуществляемыми в предприятия, землю, другие капитальные товары.

Портфельные иностранные инвестиции — вложение капитала в иностранные ценные бумаги (сугубо финансовая операция), не дающие инвестору права контроля над объектом инвестирования. Портфельные инвестиции приводят к диверсификации портфеля экономического агента, снижают риск инвестирования. Преимущественно они основаны на частном предпринимательском капитале, хотя и государство выпускает свои и приобретает иностранные ценные бумаги. Портфельные инвестиции представляют собой чисто финансовые активы, выраженные в национальной валюте.

Можно выделить следующие последствия миграции капитала для мировой экономики в целом:

миграция капитала происходит в поисках наиболее выгодных зон его вложения, что позволяет увеличить темы роста мировой экономики;

она стимулирует дальнейшее развитие международного разделения труда и на этой основе процессы международной экономической кооперации;

в результате увеличения масштабов деятельности международных корпораций увеличивается товарообмен между странами, стимулируя развитие мировой торговли;

взаимное проникновение капитала между странами укпрепляет процессы международного сотрудничества.

Классическая

теория.

Исторически вывоз капитала следовал

за внешней торговлей, которая осваивала

новые рынки и была первопроходцем для

более глобальной внешнеэкономической

экспансии. Вполне естественно, что все

теории, которые объясняли эффективность

внешней торговли и ее направлений, стали

одновременно и теориями эффективности

миграции капитала. Это относится к таким

известным теориям, как:

•

теория сравнительных преимуществ Д.

Рикардо, объясняющая выбор экспортного

направления страны;

•

модель Хекшера - Олина, показывающая,

как международная торговля осуществляет

обмен изобилующих факторов производства

на редкие;

•

теория конкурентных преимуществ, которая

отметила стремление получить монопольную

прибыль на мировом рынке монополистической

конкуренции.

Исследователи

же неоклассической школы, посвятившие

свои работы анализу механизмов рынка,

сделали попытку рассмотреть, каким

образом вывоз капитала включается в

рыночный механизм саморегуляции,

построенный на мобильности ресурсов.

Те же процессы, которые обеспечивают

циркуляцию ресурсов внутри страны,

переносятся на международную арену.

Капитал устремляется в те регионы, где

такая норма выше. Но для того, чтобы

капитал сдвинулся с места, перепад

должен быть значителен, так как

дополнительная выгода должна перекрыть

высокие коммерческие риски работы в

чужой стране. Помимо процентной ставки

действуют дополнительные регуляторы

вывоза капитала в виде таможенных

барьеров, стремления к диверсификации

капиталовложений и т.д.

Марксистская

трактовка вывоза капитала.

К. Маркс увидел причину вывоза капитала

в процессах его перенакопления. Он

отмечал, что его применение в национальной

экономике привело бы к снижению нормы

прибыли и обострению конкурентной

борьбы. Вывоз капитала снимает напряжение

национальной экономики и позволяет

ослабить ее противоречия. Подобная

трактовка была оправдана дальнейшим

ходом экономического развития.

В.

Ленин назвал вывоз капитала одной из

главных черт современного капитализма.

Он описал особенности вывоза капитала

для начала XX в. Тогда капитал направлялся

из развитой страны в менее развитую,

где факторы производства были намного

дешевле. В. Ленин отмечал, что вывоз

капитала отвечает меркантильным

интересам страны, экспортирующей

капитал. Такие интересы виделись в

стремлении:

•

наладить ресурсообеспечение предприятий

в метрополии;

•

получить рынки сбыта для товаров,

производимых на родине;

•

быстро репатриировать прибыль, вывести

ее из страны, в которой она была создана.

В. Ленин связал агрессию развитых стран

и их конфликты между собой с борьбой за

рынки сбыта для своих товаров и капиталов.

Собственно, именно борьба за передел

зон международного влияния привела к

Первой, а затем и ко Второй мировой

войне.

Последствием

экспансии капитала для страны-реципиента,

как справедливо отмечал В. Ленин,

стало:

•

превращение ее в сырьевой придаток

страны, поставляющей капитал;

•

формирование однобокой специализации,

что делало внутренний рынок крайне

несбалансированным;

•

возрастающая тяжелая зависимость от

конъюнктуры мирового рынка.

После

Второй мировой войны многое изменилось.

Капитал стал перемещаться не только из

развитой страны в менее развитую. Обмен

капиталов происходит и между развитыми

экономиками. Порой капиталы приходят

в страну с более высокими издержками.

Прежние трактовки не объясняли этих

явлений, что вызвало новые теории вывоза

капитала.

Кейнсианская

трактовка вывоза капитала.

Дж.М. Кейнс увидел потенциал для вывоза

капитала в невостребованных сбережениях

всего населения. Если избыток сбережений

останется в стране, возникнет угроза

депрессии. Он отметил, что процессы,

сдерживающие вывоз капитала, углубляют

экономический спад. Сегодня предостережение

Кейнса звучит весьма актуально для тех

стран, где слышатся призывы к правительствам

ограничить вывоз капитала для ослабления

хозяйственной депрессии.

Дж.М.

Кейнс обратил внимание на то, что

потребность в иностранном капитале

могут испытывать не только страны,

страдающие недостатком накоплений, но

и те, кто успешно продвигается на мировом

рынке.

Во

второй половине XX в. появились новые

направления анализа вывоза капитала.

Они включают:

•

поиски современных мотивов вывоза

капитала, которые продуцируют ТНК;

•

обобщения взаимозависимости направлений

мировых потоков капитала в условиях

глобализации.

Теперь

рассмотрим современные теории вывоза

капитала, направленные на поиск

конкурентных преимуществ корпорации,

демонстрация которых возможна только

в стране-реципиенте.

Теория

цикла международного производства

товара.

Эта теория указывает на связь вывоза

капитала с закономерностями жизненного

цикла товара.

Жизнь

товара на рынке проходит, как известно,

несколько стадий. Сначала осуществляется

внедрение на рынок (первая стадия), затем

рост продаж и совершенствование

качественных характеристик товара

(вторая стадия). Потом производство

становится массовым (третья стадия). Но

по мере насыщения рынка происходит уже

спад продаж (четвертая стадия), и тогда

производство сворачивается.

Потребность

в экспорте продукции и размещении

производства за рубежом возникает на

рубеже перехода от третьей к четвертой

стадии. Если экспорт товара и капитала

произойдет успешно, фирма получит

возможность продлить жизненный цикл

товара на самой выгодной позиции, когда

обеспечиваются высокая и устойчивая

продуктивность и соответственно

доходность. Конкурентоспособность

товара, находящегося на стадии зрелости,

обычно имеет крепкие позиции, так как

издержки производства при его массовости

обычно снижаются. Одновременно

настоятельной становится и потребность

во внешнеэкономической экспансии,

поскольку время преимуществ

монополистического конкурента у себя

на родине заканчивается, а в другой

стране жизнь товара и капитала

продолжается.

Теория

конкурентных преимуществ М. Портера.

Теория конкурентных преимуществ была

представлена М. Портером в 1990 г. Он

выявлял факторы успеха ТНК на мировых

рынках, в результате чего ему удалось

их классифицировать (рис. 10). Синтез

факторов успеха он назвал «бриллиантом

конкурентных преимуществ», гарантирующих

выгоды и успехи экспансии капитала.

Рис.

10. Конкурентные преимущества по М.

Портеру

Дополнительными

факторами он назвал грамотную политику

государства и «его величество

случай».

Вторжение

на любой рынок сопряжено с непредвиденными

тяжелыми потерями. Для их минимизации

необходима тщательно продуманная,

заранее подготовленная стратегия

возможных действий. Лучшая стратегия

позволяет опередить конкурента и

обеспечить более эффективное продвижение

вперед. Портер отмечает, что завоевание

рынка становится результатом конкуренции

используемых стратегий.

Состояние

спроса в той или иной стране может стать

залогом успеха фирмы на зарубежном

рынке. Допустим, одна фирма работает в

стране, где спрос на ее продукцию мал,

а другая при том же потенциале смогла

проникнуть в страну с большим рынком.

Естественно, что вторая фирма сможет

нарастить гораздо большие объемы продаж,

чем первая фирма, и окажется в лучшем

положении.

В

теории Портера наиболее ценным является

указание на великие преимущества

производств ТНК, вовсе не связанные с

ее основной деятельностью. Его могут

инициировать сопутствующие и поддерживающие

отрасли. Он показал, что если фирма

развивается в рамках взаимосвязанных

производств, так называемых кластеров,

возможен положительный мультипликативный

эффект от инвестиций.

Портер

продемонстрировал, что страна, вывозящая

капи¬тал, достигает устойчивого успеха,

если этот капитал кооперируется со

смежным производством страны-реципиента.

Местные поставки позволят удешевить

закупки, уменьшить таможенные расходы,

т.е. уменьшить издержки

производства.

Эклектическая

парадигма.

Эклектическая парадигма обязана своим

происхождением английскому ученому

Дж. Даннингу (1981), который соединил

воедино многие причины прорыва ТНК на

мировые рынки капитала. Эта популярная

теория пытается объяснить три

обстоятельства:

1)

в каком случае выгоднее вывозить капитал,

а не товар;

2)

когда выгоднее использовать ресурсы

других стран, а не национальные;

3)

когда за рубежом компания может извлекать

монополистическую прибыль, малодоступную

у себя на родине?

Для

решения последней проблемы Дж. Даннинг

провел классификацию преимуществ

компании, которые она должна

продемонстрировать на мировом рынке

капитала. Дж. Даннинг показал, что успех

может гарантировать конгломерат

преимуществ, которыми компания должна

обладать одновременно. Также она должна

воспользоваться выгодами местного

рынка. Преимущества группируются в три

больших блока.

1.

«О-преимущества», связанные с внутренним

потенциалом компании инвесторов.

2.

«I-преимущества», вызванные использованием

собственных сетей продвижения товаров

и производств на чужие рынки.

3.

«L-преимущества», которые предоставляет

страна-реципиент (льготное налогообложение,

участие государства в финансировании

инвестиционных проектов, предоставление

услуг инфраструктурного порядка и

т.д.).

Для

стран-реципиентов эклектическая

парадигма может подсказать, что не

следует уповать только на выгоды от

дешевизны своих ресурсов. Необходимо

сосредоточить свои усилия на благоприятном

инвестиционном климате для иностранного

капитала, надежности законодательной

базы.

Концепция

Дж. Даннинга была дополнена немецким

ученым Й. Штеном (1989), который пытался

на базе выдвинутых преимуществ (О, I, L)

показать, как компания осуществляет

выбор стратегий экспансии между продажей

лицензий, товарным экспортом и прямыми

инвестициями (табл. 5).

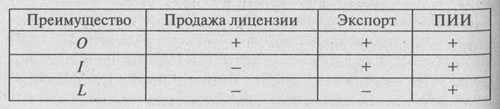

Таблица

5 - OIL-преимущества и выбор стратегии

внешнеэкономической экспансии

Рис.

10. Конкурентные преимущества по М.

Портеру

Дополнительными

факторами он назвал грамотную политику

государства и «его величество

случай».

Вторжение

на любой рынок сопряжено с непредвиденными

тяжелыми потерями. Для их минимизации

необходима тщательно продуманная,

заранее подготовленная стратегия

возможных действий. Лучшая стратегия

позволяет опередить конкурента и

обеспечить более эффективное продвижение

вперед. Портер отмечает, что завоевание

рынка становится результатом конкуренции

используемых стратегий.

Состояние

спроса в той или иной стране может стать

залогом успеха фирмы на зарубежном

рынке. Допустим, одна фирма работает в

стране, где спрос на ее продукцию мал,

а другая при том же потенциале смогла

проникнуть в страну с большим рынком.

Естественно, что вторая фирма сможет

нарастить гораздо большие объемы продаж,

чем первая фирма, и окажется в лучшем

положении.

В

теории Портера наиболее ценным является

указание на великие преимущества

производств ТНК, вовсе не связанные с

ее основной деятельностью. Его могут

инициировать сопутствующие и поддерживающие

отрасли. Он показал, что если фирма

развивается в рамках взаимосвязанных

производств, так называемых кластеров,

возможен положительный мультипликативный

эффект от инвестиций.

Портер

продемонстрировал, что страна, вывозящая

капи¬тал, достигает устойчивого успеха,

если этот капитал кооперируется со

смежным производством страны-реципиента.

Местные поставки позволят удешевить

закупки, уменьшить таможенные расходы,

т.е. уменьшить издержки

производства.

Эклектическая

парадигма.

Эклектическая парадигма обязана своим

происхождением английскому ученому

Дж. Даннингу (1981), который соединил

воедино многие причины прорыва ТНК на

мировые рынки капитала. Эта популярная

теория пытается объяснить три

обстоятельства:

1)

в каком случае выгоднее вывозить капитал,

а не товар;

2)

когда выгоднее использовать ресурсы

других стран, а не национальные;

3)

когда за рубежом компания может извлекать

монополистическую прибыль, малодоступную

у себя на родине?

Для

решения последней проблемы Дж. Даннинг

провел классификацию преимуществ

компании, которые она должна

продемонстрировать на мировом рынке

капитала. Дж. Даннинг показал, что успех

может гарантировать конгломерат

преимуществ, которыми компания должна

обладать одновременно. Также она должна

воспользоваться выгодами местного

рынка. Преимущества группируются в три

больших блока.

1.

«О-преимущества», связанные с внутренним

потенциалом компании инвесторов.

2.

«I-преимущества», вызванные использованием

собственных сетей продвижения товаров

и производств на чужие рынки.

3.

«L-преимущества», которые предоставляет

страна-реципиент (льготное налогообложение,

участие государства в финансировании

инвестиционных проектов, предоставление

услуг инфраструктурного порядка и

т.д.).

Для

стран-реципиентов эклектическая

парадигма может подсказать, что не

следует уповать только на выгоды от

дешевизны своих ресурсов. Необходимо

сосредоточить свои усилия на благоприятном

инвестиционном климате для иностранного

капитала, надежности законодательной

базы.

Концепция

Дж. Даннинга была дополнена немецким

ученым Й. Штеном (1989), который пытался

на базе выдвинутых преимуществ (О, I, L)

показать, как компания осуществляет

выбор стратегий экспансии между продажей

лицензий, товарным экспортом и прямыми

инвестициями (табл. 5).

Таблица

5 - OIL-преимущества и выбор стратегии

внешнеэкономической экспансии

Таблица

5 показывает, что фирма, обладающая

лучшими факторами производства,

технологиями, стратегиями, имеет

возможность осуществлять внешнеэкономическую

экспансию любыми способами. Если у

компании имеются сети продвижения на

новые рынки, но отсутствуют преимущества

в технологиях, она не будет продвигать

свою лицензионную деятельность. У нее

отсутствуют ресурсы для такой стратегии.

Но если страна-реципиент сумела

предоставить завлекательные стимулы

для зарубежных инвестиций, компания

отдает предпочтение именно такому

направлению экономической

интеграции.

Теория

«летящих гусей». Теория

«летящих гусей» возникла в Японии,

которая после Второй мировой войны

стремилась преодолеть экономическое

отставание. Теория описывает расширяющийся

эффект экономического роста при

стремлении оградить себя от засилья

импорта. Конфигурация расширения зоны

роста напоминает стаю гусей, имеющую

форму треугольника, разрастающегося

от вершины к основанию.

Сначала

страна пытается защитить своих

национальных производителей, борясь с

засильем импортных товаров. Местное

производство начинает постепенно

расширять свои обороты. Привлечение

ПИИ в смежные производства придают

импульс местным производителям, расширяя

для них рынок и возможности накопления

капитала. Экономика возрождается,

продвигаясь по пути превращения страны

из импортера продукции в

экспортера.

Положительный

эффект развития наблюдается при переходе

от импортозамещения к разрастанию

производства других отраслей, уже не

связанных с импортом. Теория «летящих

гусей» призывает совмещать защиту

национального производства с разумной

внешнеэкономической стратегией. Политика

протекционизма должна ориентироваться

на сугубо селективно-отраслевой подход

и не изолировать страну от внешнего

мира. Эта теория призывала использовать

иностранный капитал для возрождения

национальной экономики.

Путь

инвестиционного развития (ПИР). Теория

пути инвестиционного развития описывает

закономерности потоков экспорта и

импорта иностранного капитала в стране

в зависимости от ее освоения инвестиционных

процессов. ПИР проходит пять стадий.

Страны

с трудоемкими, низкотехнологичными

производствами, а также при превалировании

добывающей промышленности обычно всегда

являются импортерами ПИИ. Как только

они начинают развивать капиталоемкое

производство и двигаться в направлении

НТП, импорт ПИИ в эти страны усиливается

(вторая стадия). Но затем страна начинает

сама экспортировать ПИИ. Это может

произойти, если импорт иностранного

капитала поддерживается стимулирующей

политикой и ориентацией на экспорт

(третья и отчасти вторая стадии). Четвертая

стадия характерна

для развитых стран, у которых экспорт

ПИИ превышает их импорт. Пятая стадия,

когда экспорт ПИИ и их импорт уравновешивают

друг друга, характерна для очень развитых

стран. Они обладают всем набором

преимуществ (О, I, L), которые обеспечили

им мировое лидерство на рынке капитала.

Для этих стран характерны высокие

доходы, а значит, и емкий рынок. Такой

рынок привлекателен для импорта

капитала.

Таблица

5 показывает, что фирма, обладающая

лучшими факторами производства,

технологиями, стратегиями, имеет

возможность осуществлять внешнеэкономическую

экспансию любыми способами. Если у

компании имеются сети продвижения на

новые рынки, но отсутствуют преимущества

в технологиях, она не будет продвигать

свою лицензионную деятельность. У нее

отсутствуют ресурсы для такой стратегии.

Но если страна-реципиент сумела

предоставить завлекательные стимулы

для зарубежных инвестиций, компания

отдает предпочтение именно такому

направлению экономической

интеграции.

Теория

«летящих гусей». Теория

«летящих гусей» возникла в Японии,

которая после Второй мировой войны

стремилась преодолеть экономическое

отставание. Теория описывает расширяющийся

эффект экономического роста при

стремлении оградить себя от засилья

импорта. Конфигурация расширения зоны

роста напоминает стаю гусей, имеющую

форму треугольника, разрастающегося

от вершины к основанию.

Сначала

страна пытается защитить своих

национальных производителей, борясь с

засильем импортных товаров. Местное

производство начинает постепенно

расширять свои обороты. Привлечение

ПИИ в смежные производства придают

импульс местным производителям, расширяя

для них рынок и возможности накопления

капитала. Экономика возрождается,

продвигаясь по пути превращения страны

из импортера продукции в

экспортера.

Положительный

эффект развития наблюдается при переходе

от импортозамещения к разрастанию

производства других отраслей, уже не

связанных с импортом. Теория «летящих

гусей» призывает совмещать защиту

национального производства с разумной

внешнеэкономической стратегией. Политика

протекционизма должна ориентироваться

на сугубо селективно-отраслевой подход

и не изолировать страну от внешнего

мира. Эта теория призывала использовать

иностранный капитал для возрождения

национальной экономики.

Путь

инвестиционного развития (ПИР). Теория

пути инвестиционного развития описывает

закономерности потоков экспорта и

импорта иностранного капитала в стране

в зависимости от ее освоения инвестиционных

процессов. ПИР проходит пять стадий.

Страны

с трудоемкими, низкотехнологичными

производствами, а также при превалировании

добывающей промышленности обычно всегда

являются импортерами ПИИ. Как только

они начинают развивать капиталоемкое

производство и двигаться в направлении

НТП, импорт ПИИ в эти страны усиливается

(вторая стадия). Но затем страна начинает

сама экспортировать ПИИ. Это может

произойти, если импорт иностранного

капитала поддерживается стимулирующей

политикой и ориентацией на экспорт

(третья и отчасти вторая стадии). Четвертая

стадия характерна

для развитых стран, у которых экспорт

ПИИ превышает их импорт. Пятая стадия,

когда экспорт ПИИ и их импорт уравновешивают

друг друга, характерна для очень развитых

стран. Они обладают всем набором

преимуществ (О, I, L), которые обеспечили

им мировое лидерство на рынке капитала.

Для этих стран характерны высокие

доходы, а значит, и емкий рынок. Такой

рынок привлекателен для импорта

капитала.

Формы движения капитала

В современном мире производить все виды товаров, так же как и создавать и совершенствовать все типы факторов производства, не под силу ни одной, даже самой развитой стране. Мировая экономика является тем механизмом, который может обеспечить эффективный обмен товарами и факторами производства для достижений необходимых целей в интересах всех стран.

Первой формой международного сотрудничества исторически являлась международная торговля. В дальшейнем экономические связи между странами развивались, и на мировом рынке стали торговать не только товарами и услугами, но и капиталом. Экспансия капитала первоначально была направлена промышленно развитыми странами в экономически менее развитые страны, в том числе колонии. Но постепенно процессы миграции капитала разрастались, и в настоящее время практически каждая страна одновременно является и экспортером, и импортером капитала. Со второй половины XX века вывоз капитала непрерывно растет. Экспорт капитала опережает по темпам роста как товарный экспорт, так и ВВП промышленно развитых стран. Сегодня мы можем говорить о существовании развитого международного рынка капитала, который является одной из основных движущих сил глобализации мировой экономики.

Миграция капитала может осуществляться в форме предпринимательского и ссудного капитала.

Ссудный капитал — денежные средства, прямо или косвенно вкладываемые в производство с целью получения ссудного процента от использования капитала за рубежом. Движение ссудного капитала осуществляется в виде международного кредита из государственных или частных источников.

Предпринимательский капитал — денежные средства, прямо или косвенно вкладываемые в производство с целью получения прибыли. Движение предпринимательского капитала осуществляется путем зарубежного инвестирования, когда частные лица, государственные предприятия или государство вкладывают средства за рубеж.

По источникам происхождения капитал делится на официальный и частный капитал.

Официальный (государственный) капитал — это средства из государственного бюджета, перемещаемые за границу по решению правительств, а также по решению межправительственных организаций. Он совершает движение в виде займов, ссуд и иностранной помощи.

Частный (негосударственный) капитал - это средства частных компаний, банков и других негосударственных организаций, перемещаемые за границу по решению их руководящих органов и их объединений. Источником данного капитала являются средства частных фирм не связанные с государственным бюджетом. Это могут быть инвестиции в создание зарубежного производства, межбанковские экспортные кредиты. Несмотря на автономность компаний в принятии решений о международном перемещении принадлежащего им капитала, правительство за собой право его контролировать и регулировать.

По цели зарубежного инвестирования капитал делится на прямые инвестиции и портфельные инвестиции:

Прямые иностранные инвестиции — вложение капитала с целью приобретения долгосрочного экономического интереса в стране приложения (страна-реципиент) капитала, обеспечивающее контроль инвестора над объектом размещения капитала. Имеют место в случае создания за рубежом филиала национальной фирмы или приобретения контрольного пакета акций иностранной компании. ПИИ практически целиком связаны с вывозом частного предпринимательского капитала. Они являются реальными вложениями, осуществляемыми в предприятия, землю, другие капитальные товары.

Портфельные иностранные инвестиции — вложение капитала в иностранные ценные бумаги (сугубо финансовая операция), не дающие инвестору права контроля над объектом инвестирования. Портфельные инвестиции приводят к диверсификации портфеля экономического агента, снижают риск инвестирования. Преимущественно они основаны на частном предпринимательском капитале, хотя и государство выпускает свои и приобретает иностранные ценные бумаги. Портфельные инвестиции представляют собой чисто финансовые активы, выраженные в национальной валюте.

По сроку вложения выделяют долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный капитал:

Долгосрочный капитал — вложения капитала сроком свыше 5 лет. Все вложения предпринимательского капитала в форме прямых и портфельных инвестиций обычно являются долгосрочными.

Среднесрочный капитал - вложение капитала сроком от 1 года до 5 лет.

Краткосрочный капитал — вложение капитала сроком до 1 года.

Также выделяют такие формы капитала как нелегальный капитал и внутрифирменный капитал:

Нелегальный капитал — миграция капитала, которая идет в обход национального и международного права (в России незаконные способы экспорта капитала называют бегством или утечкой).

Внутрифирменный капитал — переводимый между филиалами и дочерними фирмами (банками), принадлежащими одной корпорации и расположенными в разных странах.

Инвестиционный климат - это политическое, социальное и экономическое положение в стране, которое с точки зрения потенциальных инвесторов (государственных и частных) является доходным, и они вкладывают в ее экономику свои капиталы, чтобы способствовать их эффективному использованию, если государство при этом дает гарантию сохранения и свободную репатриацию прибыли. Оценка инвестиционной привлекательности конкретного предприятия проводится на основе анализа показателей финансового состояния (ликвидности и оборачиваемости активов, финансовой устойчивости, доходности капитала, а также других с учетом типа зрелости рынка страны, в которой осуществляется вложение). Риск ПИ, как и другие инвестиционные риски, возникающие при МИД, включает в себя все типы риска, связанные с инвестированием на родине, а также дополнительные риски (политические и экономические). Важнейшими показателями, по которым определяется риск, являются:

1) внутренние беспорядки (возникающие от забастовок до гражданской войны);

2) внешние конфликты (как существующие, так и потенциально возможные);

3) возможность экспроприации, применение экономических санкций по политическим или экономическим мотивам;

4) отсутствие или возможность потери международного доверия.

Экономические параметры риска ПИ включают как макро-экономические показатели, так и специфические индикаторы, среди которых:

1) коэффициент обслуживания долга - это отношение процентных платежей по внешнему долгу к объему экспорта;

2) отношение внешнего долга к ВВП;

3) отношение всего государственного долга к ВВП;

4) индикаторы ликвидности;

5) коэффициент отношения резервов страны в финансовых требований (долговые обязательства со сроком погашения в текущем году плюс текущий бюджетный дефицит);

6) коэффициент дефицита ликвидности (отношение финансовых требований к экспорту товаров и услуг).

Среди социальных параметров риска ПИ выделяют:

1) уровень социальной напряженности;

2) экологические параметры;

3) уровень криминогенности и т.д..

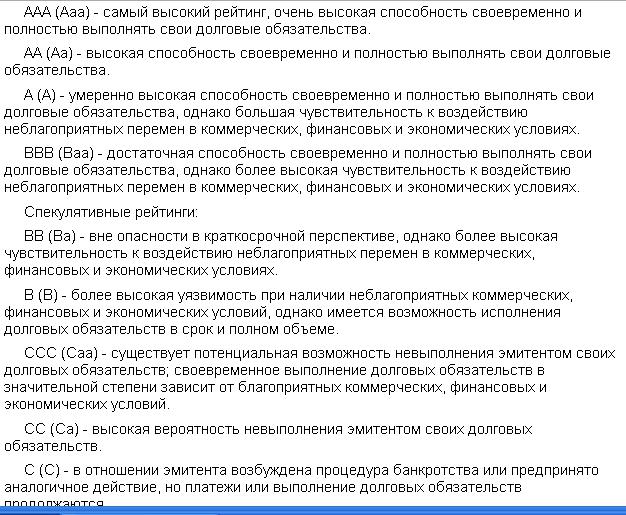

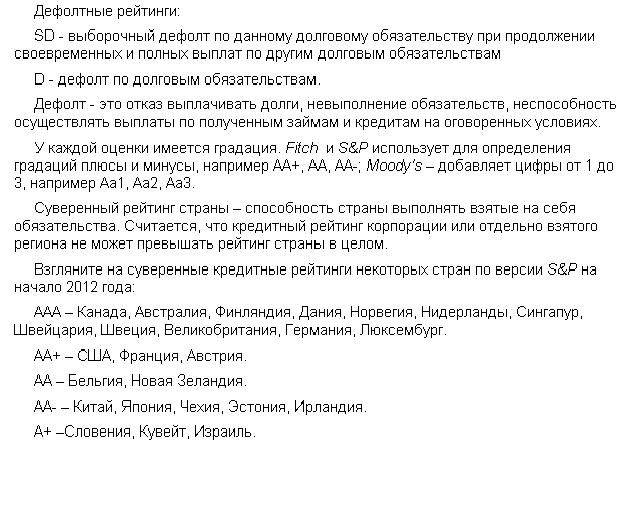

Fitch ratings, standard and poors, moody’s

Россия-ВВВ-

Согласно результатам ежегодного анализа инвестиционной привлекательности рынков различных стран, проведенного известной консалтинговой фирмой Ernst& Young путем опроса топ-менеджеров ведущих мировых корпораций, в 2009 г. Россия оказалась лишь на 9-м месте (в 2008 г. была на 6-м), значительно уступая не только развитым, но и развивающимся странам.

В соответствии с оценкой другого консалтингового агентства, А. Т. Kearney, Россия занимает лишь 11-е место по инвестиционной привлекательности.

Следует также отметить, что приток иностранных инвестиций в РФ имеет ряд особенностей, ставящих под сомнение устойчивость и позитивность наблюдаемых тенденций.

Во-первых, инвестиции поступают в основном в форме торговых и прочих кредитов. На зарубежные источники приходится примерно треть всех займов, привлеченных предприятиями российского нефинансового сектора, и более половины долгосрочных. В то же время в большинстве других стран, активно привлекающих иностранный капитал, преобладают прямые и портфельные инвестиции — их доля доходит до 90% от общего объема. Вклад прямых иностранных инвестиций в валовое накопление основного капитала в России в среднем состааляет от 2 до 5% от общего объема. Для сравнения: в США в голы последнего экономического подъема их доля доходила до 19%, в Бразилии — до 28%, в Польше — до 23%, в Китае — стабильно составляет 10-15%, а в Казахстане этот показатель и вовсе достигал 56%.

Привлечение инвестиций в форме займов создаю дополнительные риски для состояния экономики и обернулось масштабным оттоком капитала в условиях мирового экономического кризиса.

Во-вторых, иностранный капитал вкладывается преимущественно в топ- ливно-еырьевые отрасли экономики (добыча и переработка нефти и газа, черная и цветная металлургия), а также в пищевую промышленность и торговлю. Например, операторы проекта «Сахалин-1» за 2004 г. инвестировали в месторождение 1,8 млрд долл. Норвежская фирма Orklaприобрела кондитерское объединение «СладКо», а бельгийская InBev потратила 650 млн долл. на поглощение SUNInterhrew. Одной из крупнейших сделок в 2006 г. стала покупка ОАО «Удмуртнефть» китайской Sinopec, а в финансовом секторе — приобретение Societe General (Франция) акций Росбанка. В 2008 г. «Ашан» купил часть магазинов «Рамстор», a PepsiCo - ОАО «Лебедянский».

Вместе с тем иностранные инвестиции нужны России для развития высокотехнологичных производств и отраслей, ускорения научно-технического прогресса, позволяющих выйти на передовые позиции в мировой экономике. Однако в настоящее время инвестиции осуществляются в те виды бизнеса, которые просто нельзя развивать где-либо еще по условиям привязки к рынкам сбыта или местоположению природных ресурсов.

В-третьих, привлечение инвестиций из-за рубежа в реальный сектор до недавнего времени не приводило к сокращению вывоза капитала из страны. Напротив, утечка капитала в последние годы по мере расширения товарного экспорта и объема зарабатываемой валюты неуклонно увеличивалась, особенно по «серым» схемам — через невозвращение экспортной выручки и фиктивный импорт. Вывоз капитала из реального сектора позволяет предположить, что под видом иностранных инвестиций в экономику возвращаются деньги, имеющие российское происхождение, но предварительно выведенные из-под национального налогового контроля.

Несмотря на присвоение России инвестиционного рейтинга по долговым обязательствам ведущими международными агентствами — S&P, Moody's и Fitch, эксперты по-прежнему отмечают неблагоприятные условия ведения хозяйственной деятельности в стране, сохраняющиеся высокие политические риски, непрозрачность бизнеса, слабое продвижение по пути реализации институциональных и экономических реформ

Международные кредитно-финансовые отношения охватывают систему отношений, связанных с движением ссудного капитала на мировом кредитном и финансовом рынках. Мировой ры- нок ссудных капиталов возник на основе международных операций национальных рынков ссудных капиталов, развиваясь в ходе их интернационализации. В конце XX века мировой рынок ссудных капиталов демонстрирует устойчивый динамичный рост. Такое развитие обусловлено долгосрочными тенденциями движения ссудного капитала. Расширению мирового рынка ссудных капиталов способствовало увеличение спроса на заемный капитал со стороны промышленно развитых и развивающихся стран, вследствие несбалансированности платежных балансов. Фактором ускорения стал энергетический кризис 70-х годов, повлекший за собой рост операций с "нефтедолларами". Другими причинами роста стали общая либерализация государственно-правовых норм, регулирующих это движение на национальном уровне, расширение сферы действия ценных бумаг, вызванное интеграционными процессами. Бурное развитие международных кредитно-финансовых отношений в последней четверти XX века привело к тому, что рынок ссудных капиталов стал одним из важнейших факторов современных международных экономических отношений. Институционально мировой рынок ссудных капиталов охватывает совокупность различных компаний, банков, валютно-кредитных учреждений, обеспечивающих движение ссудного капитала в международном масштабе. Объектами мирового рынка ссудного капитала являются национальные рынки ссудного капитала (внутренние операции) и международные рынки ссудного капитала, в том числе региональные рынки (евровалютные операции на еврорынках). В зависимости от сроков движения ссудного капитала, экономического содержания операций на этом рынке его можно подразделить на две части: - мировой денежный рынок; - мировой рынок капиталов. Мировой денежный рынок определяет спрос и предложение ссудного капитала, функционирующего в качестве международного покупательного и платежного средства. Этот рынок охватывает краткосрочные депозитно-ссудные операции (от одного дня до года) и рынок евровалют. Краткосрочный кредит традиционно используется во внешней торговле (особенно сырьевыми товарами) и международном обмене услугами. На мировом денежном рынке преобладают межбанковские ссуды и депозиты, депозитные сертификаты, векселя, банковские акцепты. На мировом рынке капиталов ссудный капитал выступает не как деньги, а как самовозрастающая стоимость. Заимствования осуществляются здесь на длительные сроки и в значительной мере используются для финансирования капиталовложений. Мировой рынок капиталов включает две основные составляющие: средне- и долгосрочные иностранные кредиты и еврокредиты (от одного года до 15 лет). По своему целевому назначению международные кредиты подразделяются на связанные и финансовые. Связанные кредиты имеют строго целевой характер, закрепленный в кредитном соглашении. К ним относятся, в частности, коммерческие кредиты, предоставляемые на закупку определенных товаров или уплату услуг; инвестиционные кредиты, предназначенные для строительства конкретных объектов и т. п. В отличие от них финансовые кредиты не имеют строгого целевого назначения. Они могут быть использованы по усмотрению заемщика на любые цели (закупку товаров, инвестиции, проведение финансовых операций, покрытие дефицита платежного баланса, погашение внешней задолженности и т. п.). Связанные и финансовые кредиты могут дополнять друг друга, например, при кредитовании подрядных работ, поставке комплектного оборудования (в последнем случае финансовые кредиты привлекаются для осуществления авансовых платежей).