- •1. Общие физические принципы передачи сигналов по волокну

- •Строение волокна

- •Апертура волокна

- •Понятие о дисперсии

- •Распространение света по волокну

- •Понятие о моде.

- •Типы волокна.

- •2. Дисперсия в оптическом волокне

- •Причины и виды дисперсии

- •Поляризационная модовая дисперсия (пмд )

- •3. Затухание в оптическом волокне

- •3.1. Виды и причины затухания

- •3.2. Затухание на изгибах

- •3.3. Ширина полосы пропускания оптического кабеля и определение длины регенерационного и усилительного участка.

- •4. Изготовление оптических волокон. Оптические кабели

- •4.1. Методы изготовления оптических волокон

- •4.2. Щелочное стекло

- •4.5. Основные конструкции оптических кабелей

- •4.6. Кабели, изготавливаемые промышленностью России

- •5. Волновое уравнение

- •6.2.Фазовая самомодуляция и кроссмодуляция (фсм и фкм)

- •6.3.Четырёхволновое смешение.

- •6.4.Вынужденное неупругое рассеяние Мандельштамма-Бриллюэна

- •6.5.Комбинационное рассеяние Рамана

- •7. Оптические усилители

- •8. Мультиплексирование и волновое уплотнение.

- •8.1. Виды мультиплексирования

- •8.2. Увеличение числа каналов в существующей линии

- •8.3. Увеличение пропускной способности систем cwdm и наложение dwdm на cwdm

- •9. Современные типы волокон на основе двуокиси кремния

- •9.1. Развитие типов волокон

- •9.2. Существующие типы оптических волокон на основе кремния

- •10. Фотонно-кристаллические волокна

- •10.1. Фотонные кристаллы

- •10.2. Дырчатые волокна

- •10.3. Брэгговские волокна

- •10.4. Волокно с вспомогательными отверстиями

- •10.5. Затухание изгиба фкв

- •10.6. Отрицательный к-т преломления

- •11. Строительство оптических линий связи

- •11.1. Методы прокладки оптических кабелей

- •Прокладка в земле с помощью кабелеукладчика

- •Подвеска оптических кабелей на линиях электропередачи

- •11.4. Метод задувки.

- •11.5. Прокладка через реки

- •11.6. Техническая эксплуатация

- •12. Измерения

- •12.1. Измерение затухания

- •12.2. Измерение дисперсии

- •13. Компенсация дисперсии

- •13.1. Необходимость компенсации дисперсии

- •13.2. Компенсация с помощью включения волокна с отрицательной дисперсией

- •13.3. Компенсация с помощью дискретных рамановских усилителей

- •13.4. Компенсация с помощью фотонно-кристаллических волокон

- •13.5. Компенсация дисперсии на модах высшего порядка

- •13.6. Метод инверсии спектральной фазовой характеристики передаваемого сигнала

- •13.7. Перестраиваемая компенсация хроматической дисперсии.

- •13.8. Адаптивная компенсация хроматической дисперсии

- •13.9. Электронные методы компенсации

- •14. Понятие о солитонах

- •14.1. Краткий исторический обзор

- •14.2. Самофокусировка луча

- •14.3. Принципы формирования солитонов

- •Пассивные компоненты волс

- •Разветвители

- •Соединители

- •15.3. Разъёмные соединители

- •Аттенюаторы

- •Изоляторы и оптические циркуляторы

- •Внешние электромагнитные воздействия на оптический кабель

- •16.1. Основные источники внешних влияний

- •16.2. Грозовые разряды

- •16.2.1. Основные сведения о грозовых разарядах

- •16.2.2. Воздействие молнии на оптический кабель связи с металлическими элементами в конструкции.

- •16.2.3. Воздействие молнии на полностью диэлектрический оптический кабель без металлических элементов в конструкции

- •16.2.4. Поворот плоскости поляризации света в волокне под действием продольного магнитного поля молнии

- •16.3. Защита кабелей от ударов молнии

- •Воздействие ионизирующих излучений

- •Надёжность оптических линий

- •Заключение. Перспективы развития.

Электронный учебник по волоконно-оптическим линиям связи

Д.т.н. Соколов С.А.

Электронный учебник по курсу “ВОЛС и ПК”

Введение. Основные направляющие среды.

Общие физические принципы передачи по волокну

1.1. Строение волокна

1.2. Апертура волокна.

1.3. Понятие о дисперсии

1.4. Распространение света по волокну.

1.5. Понятие о моде.

1.6. Типы волокна

Дисперсия в оптическом волокне.

Причины и виды дисперсии.

Поляризационная модовая дисперсия (ПМД).

Затухание в оптическом волокне.

Виды и причины затухания.

Затухание на изгибах.

Ширина полосы пропускания и определение длины регенерационного и усилительного участка

Изготовление оптического волокна. Оптические кабели.

Методы изготовления оптических волокон

Щелочное стекло

Халькогенидное стекло

Полимерное волокно

Основные конструкции оптических кабелей

Кабели, изготавливаемые промышленностью России

Волновое уравнение.

Нелинейные явления в оптическом волокне.

Нелинейность коэффициента преломления.

Фазовая самомодуляция и кроссмодуляция (ФСМ иФКМ).

Четырёхволновое смешение.

Вынужденное неупругое рассеяние Мандельштама-Брюллиэна.

Комбинационное рассеяние Рамана.

Оптические усилители.

Мультиплексирование и волновое уплотнение.

Виды мультиплексирования.

Увеличение числа каналов в существующей линии

Увеличение пропускной способности систем CWDM и наложение DWDM на CWDM

Современные типы оптических волокон на основе двуокиси кремния.

Развитие типов волокон

Существующие типы оптических волокон на основе кремния.

Фотонно-кристаллические волокна (ФКВ).

10.1.Фотонные кристаллы

10.2. Дырчатые волокна

10.3. Брэгговские волокна

10.4. Волокна с вспомогательными отверстиями

10.5. Затухание изгиба ФКВ

10.6. Отрицательный коэффициент преломления.

Строительство оптических кабельных магистралей.

11.1. Методы прокладки оптического кабеля

11.2. Прокладка в земле с помощью кабелеукладчика

Подвеска оптического кабеля на линиях электропередачи

Метод задувки.

Прокладка через реки

Механическая нагрузка на кабель при прокладке.

Техническая эксплуатация

Измерения на ВОЛС.

12.1. Измерение затухания

12.2. Измерение дисперсии.

Определение местонахождения проложенного кабеля.

Компенсация дисперсии.

Необходимость компенсации дисперсии.

Компенсация с помощью включения волокна с отрицательной дисперсией.

Компенсация с помощью дискретных рамановких усилителей.

Компенсация с помощью фотонно-кристаллических волокон.

Компенсация на модах высшего порядка.

Метод инверсии спектральной фазовой характеристики передаваемого сигнала

Перестраиваемая компенсация хроматической димсперсии.

Адаптивная компенсация хроматической дисперсии.

Электронные методы компенсации.

Понятие о солитонах

Краткий исторический обзор.

Самофокусировка луча.

Принципы формирования солитонов.

Пассивные компоненты ВОЛС.

Разветвители

Соединители

Разъёмные соединители

Аттенюаторы

Изоляторы и оптические циркуляторы

Внешние электромагнитные влияния на оптический кабель.

Основные источники внешних влияний.

16.2. Грозовые разряды.

16.2.1. Основные сведения о грозовых разрядах.

16.2.2. Воздействие молнии на оптический кабель связи с металлическим

элементами в конструкции.

16.2.3. Воздействие молнии на полностью диэлектрический оптический кабель

без металлических элементов в конструкции.

16.2.4. Поворот плоскости поляризации света в волокне под действием

продольного магнитного поля молнии.

16.3. Защита кабелей от ударов молнии.

16.4. Воздействие электрического поля высоковольтной линии на подвесной

оптический кабель.

16.5. Воздействие ионизирующих излучений

17. Надёжность ВОЛС

Заключение. Перспективы развития.

Литература

Введение

Развитие электрической связи определялось непрерывным увеличением потребности в числе каналов. Сначала появились телеграфные линии, частотный спектр которых невелик и легко мог быть передан по металлическим проводам воздушной линии.

Пропускная способность линии (количество передаваемых одновременно каналов) определяется шириной спектра передаваемого сигнала, его деформацией и затуханием (которые зависят от частоты) при распространении по линии, помехами в линии и длиной самой линии. После изобретения голосовой телефонной связи, спектр которой составляет примерно 4 кГц на канал, и частотного уплотнения, выяснилось, что по воздушной линии на расстояние порядка 100 км можно передать спектр частот не выше 105 Гц, что обуславливает передачу не более 25 аналоговых каналов по паре проводов. Происходит это вследствие низкого качества параметров воздушной линии (например, сильной зависимости их от погодных условий), а также от процессов электромагнитного взаимодействия между проводами. Изготовление симметричных кабелей, жилы которых постоянно меняются местами и обладают известной симметрией и одинаковой средней ёмкостью по отношению к оболочке, спектр передаваемых частот удалось существенно повысить (примерно до 106 Гц) и передавать по паре проводов до 120 каналов, но при этом сигнал пришлось усиливать каждые 20 км. Однако потребность в междугородной связи в середине ХХ века между крупными городами составляла тысячи, а в некоторых случаях и десятки тысяч каналов, которую симметричные кабели удовлетворить не могли. На смену симметричным кабелям пришли кабели коаксиальные, в развитие которых существенный вклад внёс выдающийся учёный Щелкунов. Коаксиальные кабели увеличили спектр передаваемых частот по паре жил до 108 Гц. Для аналоговой связи это означало возможность передачи до 10 000 каналов по одной паре одновременно. И появились соответствующие системы уплотнения, например, К-10800, но при этом расстояние между усилителями по длине линии составляло всего 1,5 км.

К этому времени возникла необходимость в передаче и более широкополосных и более высококачественных каналов, чем аналоговый телефонный канал. Из предложенных способов уплотнения линии наибольшее распространение получили аналоговое (или частотное) и временное (цифровое или импульсно-кодовое). При частотном уплотнении по линии передаётся ряд несущих частот, модулированных низкочастотным звуковым сигналом. Несущие частоты отделены друг от друга на ширину низкочастотного спектра модуляции. При цифровой системе передачи средняя амплитуда передаваемого сигнала в каждом канале измеряется в течение цикла (обычно каждые 125 мкс) и передаётся в двоичной системе по линии в отведённый для канала интервал времени. Спектр цифрового канала существенно выше (64 кГц) и требует устройств синхронизации, но зато защищённость от помех и, следовательно, качество передачи значительно выше. Цифровые системы на небольшое число каналов были разработаны уже для симметричных и коаксиальных кабелей. Бóльшую возможность для этого предоставили волноводы, металлические и диэлектрические, разработка и прокладка которых началась в 60-70-е годы ХХ века в ряде стран, в том числе в России. Стоимость волноводов и их прокладки была значительно выше, чем у электрических кабелей.

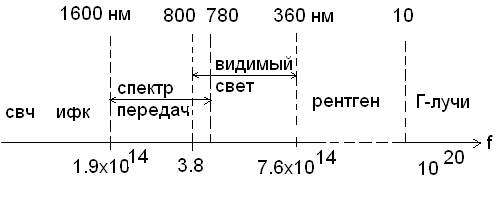

Развитие линий из металлических волноводов прекратилось после того, как в 1960 г. Басовым, Прохоровым и Таунсом были созданы первые квантовые генераторы когерентного излучения – лазеры, которые позволяют использовать для передачи сигналов оптический диапазон электромагнитного излучения. Видимый спектр расположен в диапазоне ~1014 Гц (рис.1), что открывает практически неограниченные возможности для передачи по световодам широкополосных сигналов и с большой скоростью.

Рис.1 Расположение видимого спектра и спектра передачи по волокну на оси электромагнитных частот

После изобретения лазеров началось бурное развитие оптоволоконной техники, хотя следует сказать, что первые тонкие и относительно длинные волокна из стекла умел делать в Петрограде ещё во втором десятилетии ХХ века академик П.Л.Капица, правда для других целей.

В последующих главах (лекциях) изложены основные сведения о физических основах, строении и применении оптических волокон, принципах и технологии передачи оптических сигналов, строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий и перспективах развития.

1. Общие физические принципы передачи сигналов по волокну

Строение волокна

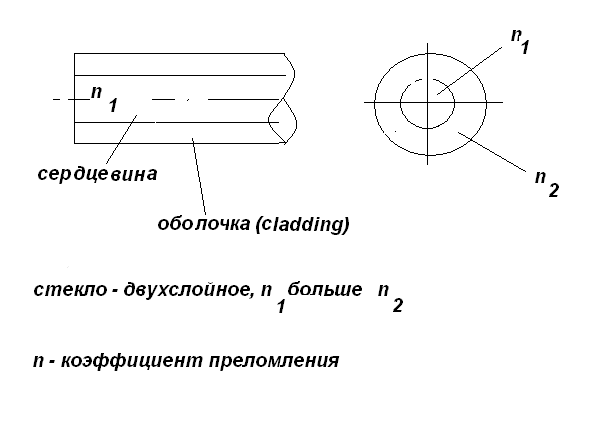

Рис.1.1. Строение волокна

Современное волокно имеет двухслойную структуру: сердцевину диаметром от нескольких до нескольких десятков микрометров и внешний слой диаметром 125 мкм и более (рис.1.1). Как будет показано ниже, для нормальной передачи сигналов коэффициент преломления сердцевины должен быть больше коэффициента преломления внешнего слоя: n1 > n2. В русской литературе для обозначения внешнего слоя сложилось название “оболочка”, хотя на самом деле поверх двухслойного стекла имеется ещё несколько покрытий, которые являются настоящей изолирующей оболочкой. В англоязычной литературе наружный слой стекла обозначается термином “cladding” (“кладка”).

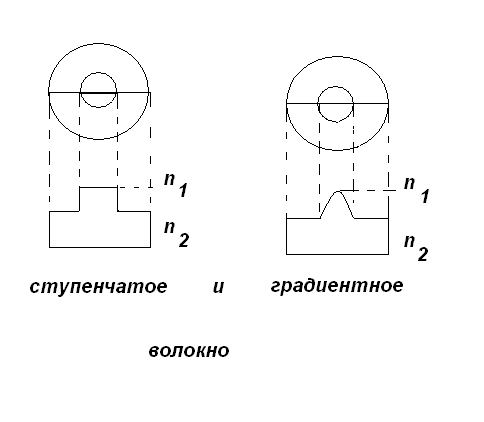

Коэффициент преломления в волокне может меняться скачком при переходе границы

между оболочкой и сердцевиной, и такое волокно называется ступенчатым. Если коэффициент преломления в сердцевине не остаётся постоянным, а изменяется плавно, например, по параболе, то такое волокно называется градиентным (рис.1.2).

Рис.1.2. Профиль показателя преломления

Коэффициент преломления определяется из формулы

n = (εμ)1/2,

где ε и μ – относительные диэлектрическая и магнитная проницаемости материала волокна. Так как для стекла μ = 1, то n = ε1/2.

Апертура волокна

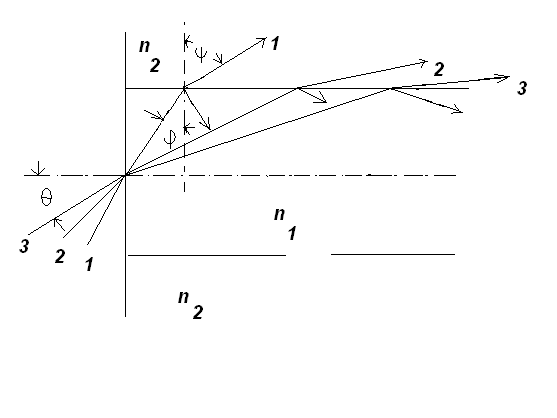

Свет, входя в волокно с торца под некоторым углом, внутри волокна испытывает

отражение и преломление (рис.1.3).

Рис.1.3. Вход света в волокно под разными

углами

Рис.1.3. Вход света в волокно под разными

углами

Рассмотрим, например, ход луча 1. Под углом φ к вертикали луч подходит к границе между сердцевиной и оболочкой, где часть света преломляется под углом ψ и переходит в оболочку, а часть отражается и остаётся в сердцевине. Если мы уменьшим угол θ между лучом и осью волокна (луч 2), то угол ψ возрастёт, и преломленный луч будет распространяться ближе к поверхности сердцевины. Ещё больше угол ψ будет в случае 3, и преломленный луч в оболочке будет распространяться почти параллельно поверхности сердцевины. При дальнейшем уменьшении угла входа θ до θ = θкр наступит момент, когда угол преломления ψ = 90º, и преломленный луч будет распространяться вдоль поверхности сердцевины и не заходить в оболочку. С этого момента при θ < θкр лучи вообще не будут выходить в оболочку и распространяться только по сердцевине. Наступает режим полного внутреннего отражения. Этот угол θкр называется апертурным углом или просто апертурой волокна. Определим величину этого угла.

Из закона Снелля следует:

sin θ / sin (90 – φ) = n1 / n0 ; sin θ = sin (90-φ)∙ (n1 / n0) == cos φ ∙ (n1 / n0) .

sin φ / sin ψ = n2 / n1 ; sin φ = sin ψ ∙ (n2/ n1) .

Если имеем полное внутреннее отражение, то ψ = 90 º и sin ψ = 1, тогда sin φ = n2 /n1 , a cos φ = (n12 - n22 )1/2 / n1 , откуда

sin θ кр = (n1 / n0 ) ∙ (n12 - n22 )1/2 / n1 = (n12 - n22 )1/2 . Так как этот угол маленький, то

θкр ≈ sin θкр = (n12 - n22 )1/2 = NA (Number Aperture – числовая апертура).

Если луч вводится под углом, меньшим θкр , то внутри волокна существует режим полного внутреннего отражения, и луч полностью распространяется по сердцевине волокна, ничего наружу не выходит, при этом апертура волокна равна

NA = (n12 - n22 )1/2 .