- •1. Демократический стиль

- •52. Сущность лидерства. Подходы к лидерству

- •53. Отличие лидера от руководителя

- •54. Теории лидерства с позиций личных качества д.Макгрегора (теория «х» и «y»)

- •55. Поведенческие теории лидерства: «Управленческая решётка Блейка-Муттона», теория Лайкерта.

- •1. Сущность организации рабочего места менеджера

- •2. Оборудование рабочего места

- •3. Планирование рабочего места менеджера

Сущность, цели и задачи менеджмента.

Менеджмент в упрощенном понимании это умение добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект и мотивы поведения других людей. Понятие "Менеджмент" можно рассматривать с 3-х точек зрения: 1. Менеджмент - это вид деятельности по руководству людьми, т.е. функция; 2. Менеджмент - это область человеческих знаний, т.е. наука, помогающая осуществить эту функцию; 3. Менеджмент - это категория людей (менеджеров), социальный слой тех, кто осуществляет работу по управлению. Менеджмент - это самостоятельный вид профессионально осуществляемой деятельности, направленной на достижение в рыночных условиях, намеченных целей путем рационального использования материальных и трудовых ресурсов с применением принципов, функций и методов экономического механизма менеджмента. Менеджмент - управление в условиях рынка, рыночной экономики означает: • ориентацию фирмы на спрос и потребности рынка, • стремление к повышению эффективности производства, к получению оптимальных результатов с меньшими затратами; • хозяйственную самостоятельность, • постоянную корректировку целей и программ в зависимости от состояния рынка; • выявление конечного результата деятельности фирмы, • необходимость использования современной информационной. Менеджмент как наука. Под научными основами менеджмента понимается система научных знаний, которая составляет теоретическую базу практики управления Менеджмент - это социально-гуманитарная наука. Кроме того, менеджмент наука прикладная, т.к. вооружает реальною практику приемами и навыками. На формирование менеджмента как науки повлияли достижения таких дисциплин как: психология, психофизиология, социология, органомика, общественные науки. Основоположником менеджмента как науки является американский ученый Фредерик Тейлор. Менеджмент, как аппарат управления или категория людей. Людей профессионально занимающихся управлением называют менеджерами. Менеджер - это наемный работник, управляющий, специалист по менеджменту. Цели и задачи менеджмента: Цель – это конечное состояние, желаемый результат, которого стремиться добиться любая организация. Поставленные менеджментом цели фирмы используют для установления стандартов, для оценки эффективности организации, дают общий ориентир для деятельности. Целью может быть либо приобретение, либо сохранение определенных факторов Чем более отдаленный период рассматривается, тем выше неопределенность будущего, тем в более общей форме должны ставиться цели. Цели обладают рядом характеристик: конкретные и измеримые цели. Выражая цели в конкретных измеримых формах, руководство создает четкую базу отсчета для последующих решений и оценки хода работы. Также будет легче определить, насколько хорошо работает организация в направлении осуществления целей; ориентация целей во времени. В первую очередь формулируют долгосрочные цели, затем вырабатываются средне- и краткосрочные цели для обеспечения долгосрочных; достижимые цели. Цели устанавливают так, чтобы они не превышали возможности организации; взаимно поддерживающие цели. Действия и решения, необходимые для достижения одной цели, не должны мешать достижению других. Установление целей предполагает прохождение трех обязательных фаз: 1) выявление и общих для организации целей; 2) построение иерархии целей; 3) установление индивидуальных целей. Конечная цель менеджмента состоит в обеспечении прибыльности, или доходности, а деятельности фирмы путем рациональной организации производственного процесса. Классификация целей может осуществляться : - по охватываемой сфере (общая, частная цели); - значению (главная, промежуточная, второстепенная); - количеству переменных (одно- и многоальтернативная); - предмету цели (рассчитан на общий или частный результат). Понятие «задача» отличается от понятия «цель» следующим образом: задачи – это цели, достижение которых желательно к определенному моменту времени в пределах периода, на которых рассчитано управленческое решение. Задача указывает на непосредственные цели организации, поддающиеся количественной характеристике. Задачу часто определяют как предписанную работу, серию работ, которая должна быть выполнена в оговоренные сроки. Задачи организации делятся на три категории. Это работа с людьми, предметами, информацией. Важнейшей задачей менеджмента является организация производства товаров и услуг с учетом потребителей на основе имеющихся материальных и людских ресурсов и обеспечение рентабельности деятельности предприятия и его стабильного положения на рынке.

Законы и закономерности менеджмента.

В основе менеджмента лежит система экономических законов, закономерностей и принципов управления в условиях рыночных отношений. Законы и закономерности носят объективный характер, т.е. не зависят от воли людей, а, напротив определяют их волю, сознание и намерения. Осознанное использование экономических законов, позволяет привести деятельность людей в соответствие с объективными условиями развития. Все закономерности управления можно разделить на две группы. К первой относятся закономерности, присущие управлению вообще как целенаправленному воздействию, ко второй закономерности менеджмента. Различают общие и специфические законы управления. К общим законам управления относятся: закон специализации управления; закон интеграции управления; закон экономии времени. Закон специализации управления. Современное производство основано на использовании новейших технологических процессов, технических средств, высокой степени организации производства и труда, информационных систем. Для управления таким производством необходимы узкоспециализированные знания и навыки в различных областях науки и техники, что приводит к расчленению общих функций, их проявлению в конкретных условиях, на различных уровнях. Менеджмент включает экономические, социально-психологические, правовые и организационно-технические аспекты, поэтому менеджеры должны обладать высоким профессионализмом в области каждого из этих направлений. Свойственные рыночной экономике риск и неопределенность ситуации требуют от менеджеров самостоятельности и ответственности за принимаемые решения, способствуют поиску оптимальных организационных и научно-технических решений. Закон интеграции управления. Интеграция, т. е. объединение, в менеджменте вытекает из потребности самого производства и управления им. Это объединение, с одной стороны, специализированных управленческих действий на различных этапах управления в единый управленческий процесс, а с другой — подразделений, производств в единый производственный организм - предприятие. Предприятия в свою очередь могут объединяться в различные организационные формы рыночной экономики. Пределы этого объединения регулируются точными отношениями производства и управления. Интеграционные процессы осуществляются до тех пор, пока они способствуют высоким темпам нововведений, мобильности технологической переориентации, внедрению изобретений, высокому уровню занятости в условиях острой конкурентной борьбы. В качестве интегрирующих факторов могут выступать цели, задачи, интересы, необходимость поддержания жизнедеятельности и развития системы, требования рынка. Интеграция осуществляется путем установления временных и постоянных связей на всех уровнях проявления функции управления и информационного обеспечения. На интеграционные процессы могут оказывать влияние внутренние и внешние переменные. Закон экономии времени. Закон экономии времени справедлив не только для сферы материального производства. Всякая экономия в конечном счете сводится к экономии времени. Это положение характерно для менеджмента, где этот закон выступает как закон управления временем. Эффективность управления и, следовательно, достижение поставленной цели зависят от скорости реакции менеджера на потребности рынка и мобилизации внутренних и внешних переменных для удовлетворения этих потребностей. Решение любого вопроса в менеджменте в более короткое время, чем конкурирующей стороной, всегда оказывает положительное влияние на конечные результаты деятельности фирмы. В глобальных масштабах закон экономии времени может влиять на уровень экономического развития региона или страны в целом.

Принципы менеджмента.

Классическая школа создала универсальные принципы управления. При этом она исходила из идеи, что следование этим принципам несомненно приведет организацию к успеху. Эти принципы затрагивали два основные аспекта. Одним из них была разработка рациональной системы управления организацией. Традиционно основными функциями бизнеса считались финансы, производство и маркетинг. С этим было тесно связано и определение основных функций управления. Главный вклад Файоля в теорию управления состоял в том, что он рассмотрел управление как универсальный процесс, состоящий из нескольких взаимосвязанных функций, таких как планирование и организация. Вторая категория классических принципов касалась построения структуры организации и управления работниками. Анри Файоль выделял 14 принципов управления, многие из которых до сих пор практически полезны: 1.Разделение труда. Эта функция распространяется не только на исполнительские работы, но и управленческие. 2.Полномочия и ответственность. Полномочие это право отдавать приказы и т.д., сила, которая требует повиновения. Ответственность - это взятие на себя обязательства за выполнение чего-либо. 3.Дисциплина. Уважение к установленным на организации порядков, послушание и повиновение. 4.Единоначалие. Работник должен получать приказы только от одного начальника. 5.Единство направления. Каждая группа должна преследовать единую цель и должна быть объедена единым планом. 6.Подчиненность личных интересов общим. Цели каждого отдельного работника не должны преобладать над целями всей организации. 7.Вознаграждение персонала. Чтобы получить отдачу от работников они должны получать справедливое вознаграждение за свой труд. 8.Централизация. В любой организации должен быть управленческий центр. 9.Скалярная цепь. Ряд лиц стоящих на руководящих должностях начиная от лица занимающего самое высокое положение и по цепочке вниз до низового звена (цепь подчинения) 10.Порядок. Означает, что должно быть рабочее место для каждого работника и каждый работник должен быть на своем месте. 11.Справедливость. Сочетание доброты и правосудия. 12.Стабильность рабочего места для персонала. 13.Инициатива. Означает разработку проекта или плана и обеспечение его реализации. 14.Корпоративный дух. Традиции, согласие, имидж организации.

Подходы к менеджменту: процессный, системный и ситуационный.

Процессный подход рассматривает управление как непрерывную серию взаимосвязанных управленческий функций. В системном подходе подчеркивается, что руководители должны рассматривать организацию как совокупность взаимосвязанных элементов. Ситуационный подход концентрируется на том, что пригодность различных методов управления определяется ситуацией. Поскольку существует такое обилие факторов как в самой организации, так и в окружающей среде, не существует единого «лучшего» способа управлять организацией. Самым эффективным методом в конкретной ситуации является метод, который более всего соответствует данной ситуации.

Процессный подход Процессный подход рассматривает функции управления как взаимосвязанные. Управление рассматривается как процесс, потому что работа по достижению целей с помощью других - это не какое-то единовременное действие, а серия непрерывных взаимосвязанных действий. Эти действия, каждое из которых само по себе является процессом, очень важны для успеха организации. Их называют управленческими функциями. Каждая управленческая функция тоже представляет собой процесс, потому что также состоит из серии взаимосвязанных действий. Процесс управления является общей суммой всех функций. Функции процесса управления Процесс управления состоит из четырех взаимосвязанных функций: планирования, организации, мотивации и контроля. Планирование. Функция планирования предполагает решение о том, какими должны быть цели организации и что должны делать члены организации, чтобы достичь этих целей. Ораганизация. Заключается в координации действий отдельных элементов системы, достижении взаимного соответствия функционирования ее частей. Мотивация. Это работа менеджера, которая заключается в управлении поведением людей. Контроль. Представляет собой систему наблюдения и проверки соответствия процесса функционирования управляемой подсистемы принятым решениям, а также выработки определенных действий. Связующие процессы. Четыре функции управления - планирование, организация, мотивация и контроль - имеют две общие характеристики: все они требуют принятия решений, и для всех необходима коммуникация, обмен информацией. Приниятие решений. По сути, чтобы организация могла четко работать, руководитель должен сделать серию правильных выборов из нескольких альтернативных возможностей. Выбор одной из альтернатив - это решение. Следовательно, принятие решения - это выбор того, как и что планировать, организовывать, мотивировать и контролировать. Коммуникация - это процесс обмена информацией, ее смысловым значением между двумя или более людьми. Поскольку организация представляют собой структурированный тип отношений между людьми, она в значительной степени зависит от качества коммуникаций для обеспечения эффективного функционирования. Очевидно, что если коммуникации между людьми не будут эффективными, люди не смогут договориться об общей цели, что составляет предпосылку существования организации как таковой.

Системный подход Изначальный недостаток подходов различных школ к управлению заключается в том, что они сосредоточивают внимание только на каком-то одном важном элементе, а не рассматривают эффективность управления как результирующую, зависящую от многих различных факторов. Применение теории систем к управлению облегчило для руководителей задачу увидеть организацию в единстве составляющих ее частей, которые неразрывно переплетаются с внешним миром. Системные концепции Системный подход - это не есть набор каких-то руководств или принципов для управляющих - это способ мышления по отношению к организации и управлению. Чтобы осознать, как системный подход помогает руководителю лучше понять организацию и более эффективно достичь целей, определим сначала, что такое система. • Система - это некоторая целостность, состоящая из взаимосвязанных частей, каждая из которых вносит свой вклад в характеристики целого. Все организации являются системами. Точно так же, как и в биологическом организме, в организации части ее взаимосвязаны. Открытые и закрытые системы. Существуют два основных вида систем: закрытые и открытые. Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы от среды, окружающей системы. Часы - знакомый пример закрытой системы. Открытая система характеризуется взаимодействием с внешней средой. Энергия, информация, материалы - это объекты обмена с внешней средой проницаемые границы системы. Такая система не является само обеспечивающейся, она зависит от энергии, информации и материалов, поступающих извне. Кроме того, открытая система имеет способность приспосабливаться к изменениям во внешней среде и должна делать это для того, чтобы продолжить свое функционирование. Руководители в основном занимаются системами открытыми, потому что все организации являются открытыми системами. Выживание любой организации зависит от внешнего мира. Подсистемы. Крупные составляющие сложный систем, таких как организация, человек или машина, зачастую сами являются системами. Эти части называются подсистемами. Подсистемы могут, в свою очередь, состоять из более мелких подсистем. Поскольку все они взаимосвязаны, неправильное функционирование даже самой маленькой подсистемы может повлиять на систему в целом. Модель организации как открытой системы. На входе организация получает от окружающей среды информацию, капитал, человеческие ресурсы и материалы. Эти компоненты называются входами. В процессе преобразования организация обрабатывает эти входы, преобразуя их в продукцию или услуги. Эта продукция и услуги являются выходами организации, которые она выносит в окружающую среду. Если организация управления эффективна, то в ходе процесса преобразования образуется добавочная стоимость входов. В результате появляются многие возможные дополнительные выходы, такие как прибыль, увеличение доли рынка, увеличение объема продаж и т.п.

Ситуационный подход Ситуационный подход внес большой вклад в теорию управления, используя возможности прямого приложения науки к конкретным ситуациям и условиям. Центральным моментом ситуационного подхода является ситуация, т.е. конкретный набор обстоятельств, которые сильно влияют на организацию в данное конкретное время. Используя этот подход, руководители могут лучше понять, какие приемы будут в большей степени способствовать достижению целей организации в конкретной ситуации. Ситуационный подход и процесс управления. Как и системный, ситуационный подход не является простым набором предписывающих руководств, это скорее способ мышления об организационных проблемах и их решениях. В нем также сохранена концепция управления, применимая ко всем организациям. Но ситуационный подход признает, что, хотя общий процесс одинаков, специфические приемы, которые должен использовать руководитель для эффективного достижения целей организации, могут значительно варьировать. Ситуационный подход пытается увязать конкретные приемы и концепции с определенными конкретными ситуациями для того, чтобы достичь целей организации наиболее эффективно. Ситуационный подход концентрируется на ситуационных различиях между организациями и внутри самих организаций. Он пытается определить, каковы значимые переменные ситуации и как они влияют на эффективность организации. Методологию ситуационного подхода можно объяснить как четырех шаговый процесс: 1. Руководитель должен быть знаком со средствами профессионального управления, которые доказали свою эффективность. 2. Руководитель должен уметь предвидеть вероятные последствия, - как положительные, так и отрицательные, - от применения данной методики или концепции. 3. Руководитель должен уметь правильно интерпретировать ситуацию. 4. Руководитель должен уметь увязывать конкретные приемы, которые вызвали бы наименьший отрицательный эффект и таили бы меньше всего недостатков, с конкретными ситуациями, тем самым обеспечивая достижение целей организации самым эффективным путем в условиях существующих обстоятельств. Ситуационные переменные. Успех или неуспех ситуационного подхода в значительной степени зависит от третьего шага, определяющего переменные ситуации и их влияние. Если это не будет сделано правильно, нельзя будет полностью оценить сравнительные характеристики или приспособить метод к ситуации. Если можно проанализировать ситуацию, тогда не возникает необходимости прибегать к догадкам или методу “проб и ошибок” для определения наиболее подходящего решения организационных проблем. Невозможно, однако, определить все переменные, влияющие на организацию. Буквально каждая грань человеческого характера и личности, каждое предыдущее управленческое решение и все, что происходит во внешнем окружении организации, определенным образом влияет на решения организации. Для практических целей можно рассматривать, однако, только те факторы, которые наиболее значимы для организации, и те, которые скорее всего могут повлиять на ее успех.

Роль и место менеджера в системе управления: управленческие роли менеджера по Минцбергу.

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Исследования показывают, что управленческая работа по сути своей очень отличается от неуправленческой. И действительно, работа начальника цеха имеет гораздо больше общего с работой президента компании, чем с работой людей, которые находятся под его управлением. Комментируя это, Минцберг отмечает в своей книге «Природа управленческого труда»: «Почти всякая работа в обществе требует специализации и концентрации. Станочники, овладев техникой изготовления какой-то детали на своем станке, могут потом в течение многих недель заниматься этой операцией, инженеры и программисты порой затрачивают месяцы на разработку какого-то моста или компьютерной программы, торговцы большую часть жизни проводят, продавая один и тот же вид продукции. Руководитель же не вправе ожидать такой однородности в своей работе. Скорее характерным будет для него кратковременность, разнообразие и фрагментарность осуществляемой деятельности». РОЛИ РУКОВОДИТЕЛЯ. Касаясь содержания работы менеджера, Минцберг находит еще одну общую черту управленческой работы - роли руководителя. Роль, по его определению, является «набором определенных поведенческих правил, соответствующих конкретному учреждению или конкретной должности». В своих работах Минцберг выделяет 10 ролей, которые, по его мнению, принимают на себя руководители в различные периоды и в разной степени. Он классифицирует их в рамках трех крупных категорий: межличностные роли, информационные роли и роли по принятию решений. Как указывает Минцберг, роли не могут быть независимы одна от другой. Наоборот, они взаимозависимы и взаимодействуют для создания единого целого. Все эти 10 ролей, взятых вместе, определяют объем и содержание работы менеджера, независимо от характера конкретной организации. Роли, связанные с принятием решений. Менеджер определяет направление роста организации. При этом он изыскивает для этого возможности как внутри организации, так и за ее пределами; разрабатывает и запускает проекты по совершенствованию, приносящие изменения; контролирует разработку определенных проектов. Когда организация сталкивается с неожиданными нарушениями, менеджер отвечает за корректировочные действия. Он отвечает за распределение всевозможных ресурсов организации. Представляет организацию на всех значительных и важных переговорах. Информационные роли. Менеджер собирает разнообразную информацию (в основном текущую) специализированного характера о внешней и внутренней среде организации, которую использует в интересах своего дела; выступает как нервный центр внутренней и внешней информации, поступающей в организацию. Распределяет полученную информацию в виде фактов и нормативных установок между подчиненными, разъясняет политику и основные цели организации. Передает информацию для внешних контактов организации относительно планов, политики, действий, результатов работы организации, действует как эксперт по вопросам данной отрасли. Межличностные роли. Менеджер – символический глава, в обязанности которого входит выполнение обычных обязанностей правового и социального характера. Отвечает за мотивацию и активизацию подчиненных на достижение целей организации, координирует их усилия, отвечает за набор, подготовку работников. Обеспечивает работу саморазвивающейся сети внешних контактов и источников информации, которые представляют информацию и оказывают услуги. Чтобы успешно выполнять перечисленные роли, менеджеры должны иметь специальные знания и обладать способностью использовать их в повседневной работе по управлению предприятием. Требования к их профессиональной компетенции можно условно разделить на две группы. Первую составляют знания и умения выполнять профессиональную работу в управлении. Они включают: Умение обосновывать и принимать решения в ситуациях, для которых характерны высокая динамичность и неопределенность; Информированность по вопросам развития отрасли, в которой работает предприятие: состояние исследований, техники, технологии, конкуренции, динамики спроса на продукцию; Способность управлять ресурсами, прогнозировать и планировать работу предприятия, владение способами повышения эффективности управления; Умение использовать современную информационную технологию, средства коммуникации и связи. Вторая группа требований связана со способностью менеджеров работать с людьми и управлять самими собой. Менеджеры должны иметь личностные качества, которые усиливают доверие и уважение со стороны других. В данную группу входят: высокое чувство долга и преданность делу; честность в отношениях с людьми и доверие к партнерам; умение четко выражать свои мысли и убеждать; уважительное отношение к людям вне зависимости от их положения в организационной иерархии; способность быстро восстанавливать свои физические и душевные силы и критически оценивать собственную деятельность.

Понятие, признаки и законы организации.

Термин "организация" употребляется в двух значениях

устойчивое объединение людей, взаимодействующих между собой для достижения стоящих перед ними целей с помощью материальных, правовых, экономических и других условий;

функция управления, целью которой являются создание объединения или согласование действий его членов.

Признаками организации являются:

Наличие хотя бы одной цели, которая объединяет членов организации.

Обособленность - заключается в замкнутости внутренних процессов и наличии границ, отделяющих данную организацию от внешней среды.

Разделение труда - предполагает, что члены организации выполняют различные функции;

Существование связей между элементами организации - способствует обеспечению их взаимной поддержки.

Саморегулирование - это возможность организации самостоятельно решать вопросы внутренней жизни, учитывая сложившуюся обстановку и внешние указания.

Организационная культура - это система ценностей, символов, образцов поведения и убеждений, определяющих характер взаимоотношений и линию поведения сотрудников как внутри предприятия, так и на внешнем уровне

Любая организация обладает определенной структурой (совокупностью взаимосвязанных элементов), которая подразделяется на три составляющие:

техническая - это совокупность материальных элементов организации (зданий, сооружений, оборудования, условий труда, технологий и т. д.) определяющих профессионально-квалификационный состав сотрудников, характер и содержание труда;

социальная включает в себя совокупность участников, формальные и неформальные группы, определение связей между ними, норм поведения и сфер влияния;

социотехническая включает в себя совокупность рабочих мест.

Определение структуры организации придает ей устойчивость и возможность противостоять и развиваться в условиях изменяющейся внутренней и внешней среды. Период функционирования предприятия на рынке образует жизненный цикл, состоящий из пяти этапов. Зарождение включает в себя принятие решения о создании фирмы, разработку и утверждение соответствующей документации, регистрацию фирмы и создание условий для ее деятельности. Рост фирмы - увеличение доли ее продукции на рынке. Развитие - это поиск новых направлений и форм деятельности параллельно с развитием уже существующих. Зрелость - это устойчивое существование предприятия без расширения и совершенствования деятельности. Завершение деятельности может быть связано с разорением фирмы или достижением поставленных перед ней целей.

Общие законы организации:

1) Закон наименьших

Данный закон гласит, что устойчивость организованного целого зависит от наименьших относительных сопротивлений всех его частей во всякий момент. Согласно этому закону, развитие организации (как прогрессивное, так и регрессивное) зависит от наиболее отстающей части.

2) Закон расхождения

Его сущность в утверждении, что комплексы (системы) расходятся, то есть различаются между собой из-за первичной неоднородности их внутренних составляющих, а также воздействия происходящих изменений.

3) Закон синергии (синергия - взаимодействие)

Этот закон утверждает, что сумма свойств организованного целого отличается от арифметической суммы свойств, имеющихся у каждого из вошедших в состав целого, отдельного элемента. На примере, действие закона может выглядеть так: ресурсы, которые привлекаются в организацию могут либо дополнять, либо ослаблять друг друга, в итоге потенциал организации в целом становится или больше или меньше, чем сумма потенциалов всех ресурсов, но никак не равен ей.

4) Закон самосохранения

Любая организация стремится сохранить свою целостность и эффективность, для чего использует весь возможный потенциал. Соответственно, если стоит задача самосохранения, то потенциалы развития, созидания должны преобладать над потенциалами разрушения. Конечно перед организацией не стоит вопрос простого сохранения целостности и дееспособности, поэтому сумма потенциалов развития должна значительно превышать сумму потенциалов разрушения, иначе организация не будет эффективной.

5) Закон единства анализа и синтеза

Закон гласит, что все организации стараются настроиться на максимально экономичный режим функционирования за счет постоянных адаптаций (изменений структуры, дополнения функций, переориентация). Следовательно, скорость изменения (как и результат), находится в зависимости от размаха и скорости преобразования внешней и внутренней среды.

Общих законов немного больше, но вышеперечисленные считаются основополагающими и определяющими, поэтому их знать нужно любому руководителю.

Понятия «миссия организации» и «цели организации». Факторы, влияющие на их выбор.

Формулирование целевой функции начинается с установления миссии предприятия, выражающей философию и смысл его существования. Миссия и цели служат ориентирами для всех последующих этапов деятельности и одновременно накладывают определенные ограничения на направления деятельности предприятия при анализе альтернатив развития. В миссии обычно детализируются статус предприятия, декларируются принципы его работы, заявления и намерения руководства, дается определение самых важных характеристик организации. Миссия не должна зависеть от текущего состояния организации, форм и методов ее работы. В целом она выражает устремленность в будущее, показывая, на что будут направляться усилия и какие ценности будут при этом приоритетными. Миссия организации должна быть вне ее.

Это может быть:

завоевание рынка; географическое или продуктовое расширение рынка; повышение качества продукции при снижении цен на нее; социальные или экологические цели и т.д.

В миссии не принято указывать в качестве главной цели получение прибыли, хотя прибыль – определяющий фактор в функционировании предприятия. Прибыль как миссия существенно ограничивает спектр рассматриваемых организацией путей и направлений развития, может привести к неэффективной работе. Миссия формулируется высшим руководством, которое несет полную ответственность за ее воплощение в жизнь путем постановки и реализации целей организации. Существует множество подходов к определению миссии и к ее содержанию. Центральным моментом миссии является ответ на вопрос: какова главная цель организации? На первом месте, как правило, стоят интересы, ожидания и ценности потребителей, ориентированные на перспективу. Например, формулировка миссии компании «Форд»: предоставление людям дешевого транспорта. Выделяют подход, в центре внимания которого находится качество – понятие, которое раскрывается с разных сторон, давая представление о компании, ее продукции, стиле руководства и менеджмента, характере работы.. Примерная формулировка такой миссии:

достижение высокого мастерства во всех сферах – в целях, продукции, услугах, людях и стиле жизни; цель – стать высокотехнологической компанией; качество – неотъемлемая часть продукции, рабочего окружения и людей;

Хозяйственные цели формулируются и устанавливаются в рамках миссии и в ее развитии. При этом цели будут значительной, задающей частью процесса стратегического планирования лишь в том случае, если они четко сформулированы и организация информирована о них. Цель – это конечное состояние, желаемый результат, которого стремиться добиться любая организация. Поставленные менеджментом цели фирмы используют для установления стандартов, для оценки эффективности организации, дают общий ориентир для деятельности. Целью может быть либо приобретение, либо сохранение определенных факторов. Чем более отдаленный период рассматривается, тем выше неопределенность будущего, тем в более общей форме должны ставиться цели. Различаются цели общие и глобальные, разрабатываемые для фирмы в целом, и цели специфические, разрабатываемые по основным видам и направлениям деятельности производственно-хозяйственных подразделений на основе общих целей или ориентиров. Цели обладают рядом характеристик: -конкретные и измеримые цели. Выражая цели в конкретных измеримых формах, руководство создает четкую базу отсчета для последующих решений и оценки хода работы. Также будет легче определить, насколько хорошо работает организация в направлении осуществления целей; -ориентация целей во времени. В первую очередь формулируют долгосрочные цели, затем вырабатываются средне- и краткосрочные цели для обеспечения долгосрочных; -достижимые цели. Цели устанавливают так, чтобы они не превышали возможности организации; взаимно поддерживающие цели. Действия и решения, необходимые для достижения одной цели, не должны мешать достижению других. Установленные цели должны иметь статус закона для организации, для всех ее подразделений и для всех членов. Однако из требования обязательности целей никак не следует их вечность и неизменность. В силу динамизма среды цели могут меняться. Установление целей анализ тенденций, наблюдаемых в окружении; установление предполагает прохождение трех обязательных фаз: 1) выявление общих для организации целей; 2) построение иерархии целей; 3) установление индивидуальных целей.

Основные черты и характеристики организации. Классификация видов организаций.

Организация – это группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения общей цели. Некая группа должна соответствовать нескольким обязательным требованиям (иметь определенные признаки), чтобы считаться организацией. К ним относятся:

- наличие, по крайней мере, двух людей, которые считают себя частью этой группы;

- наличие, по крайней мере, одной цели (т.е. желаемого конечного состояния или результата), которую принимают как общую все члены данной группы;

- наличие членов группы, которые намеренно работают вместе, чтобы достичь значимой для всех цели.

Все сложные организации являются не только группами, целенаправленными в своей деятельности и имеющими определенный набор взаимосвязанных целей, они также имеют общие для всех организаций характеристики.

Эти общие черты помогают понять, почему, чтобы добиться успеха, организацией нужно управлять.

Характеристики организации:

1) Ресурсы: в общих чертах цели всякой организации включают преобразование ресурсов, для достижения результатов. Основные ресурсы, используемые организацией, это люди, капитал, материалы, технология, информация.

2) Зависимость от внешней среды: любая организация зависима от внешней среды, как в отношении своих ресурсов, так и в отношении потребителей, пользователей их результатами, которых они стремятся достичь. Термин внешняя среда включает экономические условия, потребителей, профсоюзы, правительственные акты, законодательство, конкурентов, систему ценностей в обществе, общественные взгляды, технику и технологию и др.

3) Горизонтальное разделение труда – это разделение всей работы организации на составляющие ее компоненты.

4) Наличие подразделений: организации выполняют четкое горизонтальное разделение за счет образования подразделений, выполняющих специфические конкретные задания и добивающиеся конкретных целей.

5) Вертикальное разделение труда: т.к. работа в организации разделяется на составляющие части, кто-то должен ее координировать, чтобы она была успешной. Вертикальное разделение труда – это отделение работы по координированию от самих действий. Деятельность по координированию работы других людей и составляет сущность управления.

6) Необходимость управления: для того, чтобы организация могла добиваться реализации своих целей, задачи должны быть скоординированы посредством вертикального разделения труда. Поэтому управление является существенно важной деятельностью для организации.

Виды организаций: а) по цели и характеру деятельности: - Коммерческие; - Некоммерческие; б) по правовому статусу и форме хозяйствования: - Единоличные; - Кооперативные; - Хозяйственные общества (полные, с ограниченной ответственностью; коммандитные; акционерные); в) по форме собственности имущества: - Частные; - Коллективные; - Государственные; г) за отраслевых функциональным видом деятельности: - Промышленные; - Сельскохозяйственные; - Строительные; - Торговые; - Банковские; д) по размеру и численности работников: - Малые; - Средние; - Большие.

Функции менеджмента. Их характеристика

• УПРАВЛЕНИЕ - это процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь целей организации. ПЛАНИРОВАНИЕ. Функция планирования предполагает решение о том, какими должны быть цели организации и что должны делать члены организации, чтобы достичь этих целей. По сути своей функция планирования отвечает на три следующие основные вопроса: 4. Где мы находимся в настоящее время? 5. Куда хотим двигаться? 6. Как мы собираемся сделать это? Посредством планирования руководство стремится установить основные направления усилий и принятия решений, которые обеспечат единство цели для всех членов организации. Планирование в организации не представляет собой отдельного одноразового события в силу двух существенных причин. Во-первых, хотя некоторые организации прекращают существование после достижения цели, ради которой они первоначально создавались, многие стремятся продлить существование как можно дольше. Поэтому они заново определяют или меняют свои цели, если полное достижение первоначальных целей практически завершено. Вторая причина, по которой планирование должно осуществляться непрерывно, - это постоянная неопределенность будущего. В силу изменений в окружающей среде или ошибок в суждениях, события могут разворачиваться не так, как это предвидело руководство при выработке планов. Поэтому планы необходимо пересматривать, чтобы они согласовывались с реальностью. ОРГАНИЗАЦИЯ. Создание объединения или согласование действий элементов системы. Организовывать - значит создавать некую структуру. Существует много элементов, которые необходимо структурировать чтобы организация могла выполнять свои планы и тем самым достигать своей цели. Одним из этих элементов является работа, конкретные задания организации. Поскольку работы выполняют люди, другим важным аспектом функции организации является определение, кто именно должен выполнять каждое конкретное задание из большого количества таких заданий, существующих в рамках организации, включая и работу по управлению. Руководитель подбирает людей для конкретной работы, делегируя отдельным людям задания и полномочия или права использовать ресурсы организации. Эти субъекты делегирования принимают на себя ответственность за успешное выполнение своих обязанностей. Поступая таким образом, они соглашаются считать себя подчиненными по отношению к руководителю. МОТИВАЦИЯ. Руководитель всегда должен помнить, что даже прекрасно составленные планы и самая совершенная структура организации не имеют никакого смысла, если кто-то не выполняет фактическую работу организации. И задача функции мотивации заключается в том, чтобы члены организации выполняли работу в соответствии с делегированными им обязанностями и сообразуясь с планом. Мотивация, т.е. создание внутреннего побуждения к действиям, является результатом сложной совокупности потребностей, которые постоянно меняются. В настоящее время мы понимаем, что для того, чтобы мотивировать своих работников эффективно руководителю следует определить, каковы же на самом деле эти потребности, и обеспечить способ для работников удовлетворять эти потребности через хорошую работу. КОНТРОЛЬ. Контроль - это процесс обеспечения того, чтобы организация действительно достигает своих целей. Существуют три аспекта управленческого контроля: Установление стандартов - это точное определение целей, которые должны быть достигнуты в обозначенный отрезок времени. Оно основывается на планах, разработанных в процессе планирования. Второй аспект - это измерение того, что было в действительности достигнуто за определенный период, и сравнение достигнутого с ожидаемыми результатами. Если обе эти фазы выполнены правильно, то руководство организации не только знает о том, что в организации существует проблема, но и знает источник этой проблемы. Это знание необходимо для успешного осуществления третьей фазы, а именно, - стадии, на которой предпринимаются действия, если это необходимо, для коррекции серьезных отклонений от первоначального плана. Одно из возможных действий - пересмотр целей, для того, чтобы они стали более реалистичными и соответствовали ситуации.

Сущность и принципы функции планирования.

ПЛАНИРОВАНИЕ - Это функция, связанная с определением целей и задач организации, а также ресурсов, необходимых для достижения этих целей. Это один из способов, с помощью которого руководство обеспечивает единое направление усилий всех членов организации к достижению ее общих целей. Понятие "планирование" имеет 2 смысла: 1. Общеэкономический с точки зрения общей теории фирмы 2. Управленческий (одна из функций менеджмента, которая представляет собой процесс определения целей и путей достижения этих целей). Принципы планирования. 1. Принцип единства. Поскольку организация это целостная система, то составные её части должны развиваться в едином направлении. Это означает, что планы каждого подразделения должны быть связаны с планами всей организации. 2. Принцип участия. Означает, что каждый член организации становится участником плановой деятельности независимо от занимаемой должности, т.е. процесс планирования должен привлекать всех тех, кого он затрагивает. Планирование основанное на принципе участия называется "парситипативным". 3. Принцип непрерывности. Означает, что процесс планирования на предприятиях должен осуществляться постоянно. Это необходимо в силу того, что внешняя среда организации неопределенна и изменчива, поэтому фирма должна корректировать и уточнять планы с учетом этих изменений. 4. Принцип гибкости. Он заключается в обеспечении возможности изменять направленности планов, в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств. 5. Принцип точности. Любой план должен быть составлен с такой степенью точности какая только возможна.

Организация процесса планирования.

Весь процесс планирования на предприятии делится на 2 стадии: 1. Разработки стратегии фирмы. 2. Определение тактики. Разработки стратегии фирмы. Перед началом организации процесса необходимо убедиться в готовности организации к планированию. Важно понять, что планирование дает лучший эффект при соблюдении следующих условий: 1. В организации отлажена система управления. 2. Организация имеет отработанные каналы коммуникаций. 3. Организация открыта для новых идей. 4. В организации отсутствует господство бюрократии. Начало организации Стратегическое планирование начинается с составления плана, то есть перед началом процесса нужно определить последовательность действий. Для организации процесса нужно рассмотреть несколько вопросов. • Кто будет заниматься стратегическим планированием? • Что мы предполагаем сделать? • Как мы это сделаем? Организация процесса планирования включает следующие шаги: • Определение ожиданий и информирование всех вовлеченных в разработку стратегического плана. Какие вопросы должны быть затронуты? Получение от генерального директора или президента четкой формулировки того, что он ожидает от стратегического планирования. Доведение этой информации до сведения всех участников процесса. • Сбор информации для плана, например, миссия организации на данный момент, основные цели, планы, уже выполненные. Опрос основного управленческого состава и определение ключевых вопросов на будущее. • Определение цели стратегического плана. Определение периода планирования. В общем случае, времени должно быть достаточно для перевода направленности деятельности организации в нужную сторону. Какая организационная цель плана? Включает ли план всю организацию или только определенные подразделения? • Достижение соглашения по поводу работы процесса планирования. Определение степени участия групп заинтересованных лиц (stakeholders) в процессе. Подготовка набора шагов, которые будут направлять процесс. • Завершение формирования комитета планирования. Кто участвует? Кто управляет процессом? Распределение ответственности и определение требований к ресурсам. Планирование приобретает смысл только тогда, когда оно реализуется. Обоснованные цели являются важнейшим компонентом эффективного планирования, но они не обеспечивают полностью адекватных ориентиров для принятия решений и поведения. Цель устанавливает, что организация хочет достичь и когда она хочет получить желаемый результат. Однако метод достижения цели не разрабатывается с такой тщательностью, что может привести к приложению усилий в неправильных направлениях. Чтобы избежать такого рода ошибок, руководство должно разрабатывать конкретные указания по обеспечению достижения целей и налаживать процесс реализации плана. Центральная идея заключается в согласовании действий по достижению намеченных целей между собой. Для этого используются такие компоненты формального планирования, как тактика, политика, процедуры и правила. Определение тактики Подобно тому, как руководство вырабатывает краткосрочные цели, согласующиеся с долгосрочными, и облегчающее их достижение, оно также разрабатывает краткосрочные планы для достижения этих целей, поддерживающие долгосрочные планы организации. Такие краткосрочные планы называются тактиками. Характеристики тактических планов: - Тактика разрабатывается в развитие стратегии. - Тактика часто вырабатывается на уровне руководства среднего звена, тогда как стратеги почти всегда вырабатывается на высших уровнях руководства. - Тактика рассчитана на более короткие интервалы времени, чем стратегия. - Тактические результаты, как правило, легко соотносятся с конкретными действиями и быстро проявляются, тогда как результаты стратегии не могут быть полностью обнаружены в течение нескольких лет.

Понятие «план». Виды планирования и планов.

План – это документ, охватывающий весь комплекс производственной, хозяйственной и финансовой деятельности за установленный период, после завершения которого начинает действовать план следующего периода. Планы составляются на разные периоды времени. Краткосрочные планы перекрываются долгосрочными. Непрерывность планирования обусловлена, во-первых, непрерывностью производственных процессов и, во-вторых, постоянной неопределенностью будущего, которая вызвана непредсказуемыми изменениями во внешней среде. Кроме того, в планах могут быть ошибочные решения, и их необходимо корректировать. Планы организации различают по назначению, содержанию и периодам действия. По назначению выделяются планы: -определяющие стратегию развития организации, обосновывающие новое производство, новую продукцию, новый проект; -разрабатывающие тактику деятельности организации на конкретный период. По содержанию планы отражают: -основные направления развития организации; -отдельные проблемы; -детальную программу производственно – хозяйственной деятельности. По периодам действия планы могут быть: долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные. На предприятиях РФ действует система планов, которая включает: стратегический план; прогнозные планы (программы), текущий план; оперативный план-график; бизнес-план. Так и планирование имеет свои виды: В зависимости от длительности (сроков) планового периода: 1. Долгосрочное планирование (перспективное, стратегическое, прогнозирование) - планирование сроком от 5 лет и более; 2. Среднесрочное планирование - сроком от года до пяти; 3. Краткосрочное планирование: • Текущее (годовое, полугодовое, квартальное, планирование на месяц) • Оперативное (на декаду, неделю, сутки, смену, час). В зависимости от содержания хозяйственной деятельности: 1. Планирование производства; 2. План сбыта; 3. План материально-технического снабжения; 4. Финансовое планирование. С точки зрения организационной структуры предприятия: 1. Общее планирование деятельности фирмы; 2. Планирование деятельности отдельных подразделений; 3. Планирование деятельности дочерних предприятий и филиалов. В зависимости от направленности и характера решаемых задач: 1. Стратегическое или перспективное планирование; 2. Среднесрочное планирование; 3. Тактическое (текущее или бюджетное).

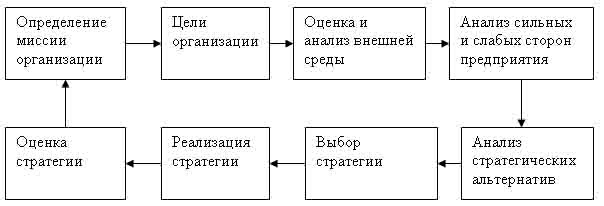

Сущность и модель процесса стратегического планирования.

Стратегическое

планирование заключается

в определении главных целей фирмы и

конечных результатов с учетом средств

и способов достижения поставленных

целей.

Стратегическое

планирование может включать следующие

мероприятия:

1.

Разработка новых возможностей фирмы;

2.

Расширение производственной мощности;

3.

Изменение профиля фирмы - "диверсификация"

4.

Радикальное изменение технологий.

Таким

образом стратегическое планирование

служит для установления целей

организации.

Планирование

как функция управления представляет

собой процесс.

Процесс

стратегического планирования состоит

из различных элементов (этапов), которые

можно представить в виде модели.

МОДЕЛЬ

ПРОЦЕССА СТРАТЕГИЧЕСКОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ.

Стратегические альтернативы развития организации.

Перед организацией стоят четыре основные стратегические альтернативы: ограниченный рост, рост, сокращение, а также сочетание этих трех стратегий.

ОГРАНИЧЕННЫЙ РОСТ. Это стратегия, которой следуют большинство организаций. Для нее характерно установление целей от достигнутого, скорректированных с учетом инфляции. Стратегия ограниченного роста применяется в зрелых отраслях промышленности со статичной технологией, когда организация удовлетворена в основном своим положением. Организации следуют этим путем потому, что он самый удобный, легкий и наименее рискованный. Если фирма была прибыльна в прошлом, придерживаясь стратегии ограниченного роста, она скорее всего, будет оставаться прибыльной и в будущем. РОСТ. Стратегия роста осуществляется путем постоянного значительного повышения уровня краткосрочных и долгосрочных целей над уровнем показателей предыдущего периода. Она применяется в динамично развивающихся областях промышленности с быстро изменяющимися технологиями. Рост может быть внутренним и внешним. Внутренний рост может происходить за счет расширения ассортимента товаров и услуг. Внешний - рост в смежных областях в форме вертикального или горизонтального роста (приобретение и поглощение конкурирующих или сопряженных организаций). Сегодня наиболее признанной и очевидной формой роста является слияние корпораций. СОКРАЩЕНИЕ. Стратегия, реже всего избираемая руководителями, называющаяся также стратегией последнего средства. Уровень преследуемых целей снижается ниже уровня достигнутого в прошлом. В рамках стратегии сокращения возможны несколько вариантов : 1. Ликвидация (полная распродажа материальных запасов и активов). 2. Отсечение лишнего (отделение некоторых подразделений и видов деятельности). 3. Сокращение и переориентация (сокращение части деятельности). Стратегия сокращения выбирается чаще всего тогда, когда показатели деятельности организации продолжают ухудшатся, при экономическом спаде или для спасения организации.

СОЧЕТАНИЕ. Данная стратегия представляет объединение любых из трех упомянутых стратегий. Этой стратегии будут придерживаться, скорее всего, крупные фирмы, активно действующие в нескольких отраслях.

Выбор стратегии После того, как руководство рассмотрит имеющиеся стратегические альтернативы, оно затем обращается к конкретной стратегии. Целью является выбор пути, который максимально повысит долгосрочную эффективность организации. Хотя выбор стратегии осуществляется высшим руководством, он оказывает глубокое влияние на всю организацию. Стратегический выбор должен быть определенным и однозначным, а решение должно подвергнуться тщательному исследованию и оценке. Чтобы сделать эффективный выбор руководители должны иметь четкую концепцию фирмы и ее будущего. На выбор руководства оказывают влияние разнообразные факторы, в том числе: 1. Риск. Риск является фактом жизни компании, но высокая степень риска может разрушить компанию. 2. Знание прошлых стратегий. Часто сознательно или бессознательно руководство находится под воздействием прошлых стратегических альтернатив. 3. Фактор времени. Фактор времени при принятии решения может способствовать успеху или неудаче организации. Реализация даже хорошей идеи в неудачный момент может привести к развалу организации.

Метод составления матриц в стратегическом управлении.

Для решения задач по выявлению угроз и возможностей разработаны определенные приемы анализа среды.

Применяемый для анализа среды метод SWOT (аббревиатура составлена из первых букв английского алфавита: strength - сила, weakness - слабость, opportynity - возможность и treat - угрозы) является довольно широко признанным подходом, позволяющим провести совместное изучение внешней и внутренней среды. Применяя метод SWOT, удается установить линии связи между силой и слабостью, которые присущи организации и внешними угрозам и возможностями. Методология SWOT предполагает сначала выявление сильных и слабых сторон, а также угроз и возможностей, а далее – установление цепочек связей между ними, которые в дальнейшем могут быть использованы для формулирования стратегий организации.

Сначала, с учетом конкретной ситуации, в которой находится организация, составляют список ее слабых и сильных сторон, а также список угроз и возможностей. После того, как составлен конкретный список слабых и сильных сторон, а также угроз и возможностей, наступает этап установления связей между ними. Для установления этих связей составляется матрица SWOT (табл.7), которая имеет следующий вид:

Таблица 7

Матрица SWOT |

Возможности 1. 2. 3.

|

Угрозы 1. 2. 3.

|

Сильные стороны 1. 2. 3. |

П О Л Е

“СИВ” |

П О Л Е

“СИУ” |

Слабые стороны 1. 2. 3. |

П О Л Е

“СЛВ” |

П О Л Е

“СЛУ” |

Слева выделяются два раздела (сильные стороны, слабые стороны), в которые соответственно вносятся все выявленные на первом этапе анализа сильные и слабые стороны организации. В верхней части матрицы также выделяются два раздела (возможности и угрозы), в которые вносятся все выявленные возможности и угрозы.

На пересечении разделов образуются четыре поля:

· “СИВ” (сила и возможности);

· “СИУ” (сила и угрозы);

· “СЛВ” (слабость и возможности);

· “СЛУ” (слабость и угрозы).

Внешняя среда организации. Факторы прямого и косвенного воздействия.

Разработка стратегии деятельности любой организации — коммерческой, общественной, муниципальной — начинается с анализа внешней среды. От того, насколько правильно он проведен, зависит успех всех других действий по стратегическому планированию и реализации стратегии.

Внешняя — это все те факторы, которые находятся за пределами организации и могут на нее воздействовать. Внешняя среда, в которой приходится работать организации, находится в непрерывном движении, подвержена изменениям. Меняются вкусы потребителей, рыночный курс рубля по отношению к другим валютам, вводятся новые законы и налоги, изменяются рыночные структуры, новые технологии революционизируют процессы производства, действуют еще и многие другие факторы. Способность организации реагировать и справляться с этими изменениями внешней среды является одной из наиболее важных составляющих ее успеха. Вместе с тем эта способность является условием осуществления запланированных стратегических изменений.

Среда существования организации делится на две части. Первая часть — «ближнее» окружение — непосредственно влияет на организацию, увеличивает или уменьшает эффективность ее работы, приближает или отдаляет достижение ее целей. Обычно оно включает клиентов, поставщиков, конкурентов, государственное регулирование и требования муниципальных властей, профсоюзы и торговые ассоциации. Организация тесно взаимодействует с этой частью своей среды, а менеджеры пытаются управлять ее параметрами, воздействовать на «ближнее» окружение с целью изменения их в благоприятном для организации направлении.

Вторая часть — «дальнее» окружение — включает все те факторы, которые могут оказывать воздействие на организацию, но не прямое, а опосредованное. Это, например, макроэкономические факторы, требования законодательства, изменения в государственной или региональной политике, социальные и культурные особенности. Воздействие этих факторов на организацию труднее выявлять и изучать, но нельзя игнорировать, так как именно они часто определяют тенденции, которые со временем будут влиять на «ближнее» организационное окружение. Менеджеры не могут управлять параметрами «дальнего» окружения, но должны отслеживать тенденции их изменения и учитывать их в своих планах.

Сегодняшние изменения во внешнем мире заставили обратить на внешнюю среду еще большее внимание. Организация как открытая система зависит от внешнего мира в отношении поставок ресурсов, энергии, кадров, а также потребителей. Поскольку от руководства зависит выживание организации, менеджер обязан уметь выявлять существенные факторы в окружении, которые повлияют на его организацию. Он должен также предложить подходящие способы реагирования на внешние воздействия. Организации, подобно биологическим организмам, должны приспосабливаться к своей среде, чтобы выжить и сохранить эффективность. СРЕДА ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СРАВНЕНИИ СО СРЕДОЙ КОСВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. Одним из способов определения окружения и облегчения учета его влияния на организацию состоит в разделении внешних факторов на две основные группы - силы прямого и косвенного воздействия. Среда прямого воздействия, согласно Элбингу, включает факторы, которые непосредственно влияют на операции организации и испытывают на себе также прямое влияние операций организации. К этим факторам следует отнести поставщиков, трудовые ресурсы, законы и учреждения государственного регулирования, потребителей и конкурентов. Под средой косвенного воздействия понимаются факторы, которые могут не оказывать прямого немедленного воздействия на операции, но тем не менее сказываются на них. Речь идет о таких факторах, как состояние экономики, научно-технический прогресс, социокультурные и политические изменения, влияние групповых интересов и существенные для организации события в других странах.

Особенности внешней среды организации. Факторы представляющие угрозы и факторы, предоставляющие возможности для организации.

Организации следят за внешней обстановкой с целью выявить и использовать ее благоприятные возможности для достижения корпоративных целей, избежать при этом угрозы препятствий. Этого добиваются пристальным изучением внешней среды на перспективу, составлением перечня возможностей и угроз, которые в дальнейшем позволят как использовать благоприятные возможности, так и найти действенные ответы на вызовы среды. Данный процесс называется анализом факторов внешней среды.

Первым шагом по анализу факторов внешней среды является сбор информации о социальных, экономических, политических и технологических тенденциях в изменениях среды существования организаций. Для этого часто назначают отдельных сотрудников в организации или приглашают внешних консультантов, перед которыми ставится специальная задача следить за различными источниками информации. Эти специалисты представляют периодические обзорные доклады руководству (топ-менеджерам), отвечающему за организацию исследований факторов внешней среды. В крупных организациях такая работа ведется постоянно.

После того как собранная информация будет оценена, возникшие вопросы обсуждаются на встречах с управляющими, задачей которых является определение возможностей и угроз и, что особенно важно, — разработка базовых показателей эффективности для действий в соответствии с выявленными возможностями и угрозами. Например, анализ среды может определить возможный рост базовых ставок процента, и в результате ключевым показателем эффективности могло бы стать сокращение объемов заемных средств организации.

Управляющие высшего звена определяют приоритет этих показателей и составляют список наиболее важных факторов успеха, который передается в подразделения и широко распространяется и организации.

Классификация факторов внешней среды. Основные факторы внешней среды, воздействующие на поведение организации, могут быть разделены на четыре крупные группы:

• политические и правовые;

• экономические;

• социальные и культурные;

• технологические.

Они представляют части комплексного анализа среды, и рассмотрим последовательно каждую из них.

Политические и правовые факторы. Различные факторы законодательного и государственного характера могут влиять на уровень существующих возможностей и угроз в деятельности организации. Национальные и иностранные правительства могут быть для ряда организаций основными регуляторами их деятельности, источниками субсидий, работодателями и покупателями. Это может означать, что для данных организаций оценка политической обстановки может быть наиболее важным аспектом анализа внешней среды. Такая оценка осуществляется через детализацию политических и правовых факторов, воздействующих на организацию.

Некоторые из этих факторов воздействуют на все коммерческие организации, например, изменения в налоговом законодательстве. Другие — только на небольшое количество фирм, действующих на рынке, например, антимонопольное законодательство. Третьи — существенны, прежде всего, для политических организаций, например, расстановка политических сил или результаты выборов в Государственную Думу. Однако в той или иной мере, прямо или опосредованно, политические и правовые факторы воздействуют на все организации. Например, на производителя игрушек будут влиять стандарты безопасности игрушек, изменения в правилах импорта и экспорта сырья, оборудования, технологий и готовой продукции, изменения в налоговой политике государства и т.п.

Экономические факторы.

При анализе внешней обстановки для некоторой конкретной организации требуется оценить ряд экономических показателей. Сюда включаются ставка процента, курсы обмена валют, темпы экономического роста, уровень инфляции и некоторые другие. Рассмотрим важнейшие из них.

Ставка процента (уровень процентной ставки) в экономике оказывает значительное влияние на потребительский спрос. Для приобретения товаров потребители часто берут в долг. Менее вероятно, что они будут поступать подобным образом при наличии» высоких ставок процента. В качестве примера можно привести рынок жилья, где процент по закладной прямо влияет на спрос квартир в доме, что, в свою очередь, влияет на количество начатых новых жилищных проектов. И если организация работает в области жилищной индустрии (предоставляет ссуды, выступает в качестве инвестора или строительного подрядчика), то рост процентных ставок будет представлять собой угрозу для реализации планов организации, а их снижение — новые возможности для развития.

Курсы обмена валют определяют стоимость рубля по отношению к стоимости денежных единиц других стран. Изменения в курсах обмена валют непосредственно влияют на конкурентоспособность продукции организации, если она экспортирует товары на мировой рынок. Когда стоимость рубля по отношению к другим валютам низка, товары, произведенные в России, относительно недороги, что снижает угрозу со стороны иностранных конкурентов и сокращает импорт. Но если стоимость рубля повышается, то импорт становится относительно недорогим, что, в свою очередь, повышает уровень угроз для организации, создаваемых иностранными конкурентами.

Темп экономического роста влияет на возможности и угрозы, для организации. Когда происходит рост в экономике, увеличиваются расходы потребителей, что вызывает конкурентное давление на организацию из-за быстрого роста числа предприятий в привлекательной области. Снижение темпов экономического роста и. сокращение потребительских расходов также приводят к росту конкурентного давления, вызванного стремлением предприятий, остаться в отрасли в условиях угрозы кризиса.

Инфляция. Правительства большинства стран мира прилагают значительные усилия для снижения уровня инфляции. Обычно следствием этих усилий является снижение процентной ставки и, тем самым, появление признаков экономического роста. Организации, в частности, озабочены инфляцией потому, что будущая экономическая обстановка в условиях высокой инфляции (десятки и сотни процентов в год) оказывается менее предсказуемой, затрудняя планирование.

Социальные и культурные факторы формируют стиль нашей жизни, работы, потребления и оказывают значительное воздействие практически на все организации. Новые тенденции создают тип потребителя и, соответственно, вызывают потребность в других товарах и услугах, определяя новые стратегии организации. Подтверждением этому может служить возросшая обеспокоенность западных потребителей состоянием окружающей среды, на которую некоторые организации ответили применением перерабатываемой упаковки и отказом от использования в производстве хлористых фторуглеводородов.

Технологические факторы. Их влияние на организации часто столь очевидно, что их считают основным двигателем производственного — и шире — социального прогресса. Революционные технологические перемены и открытия последних десятилетий, например, производство с помощью роботов, проникновение в повседневную жизнь человека компьютеров, новые виды связи, транспорта, оружия и многое другое, представляют большие возможности и серьезные угрозы, воздействие которых менеджеры должны осознавать и оценивать. Некоторые открытия могут создавать новые отрасли промышленности и закрывать старые. Хороший пример — изобретение аудиодисков. Гигантские заводы, выпускавшие виниловые грампластинки, подобные подмосковному Апрелевскому, закрылись или перепрофилировались, а их рыночную нишу поделили между собой множество небольших производств аудиодисков.

Внутренняя среда организации, ее внутренние переменные.

Внутренняя среда организации представляет собой часть внешней среды, находящейся в пределах организации. В ходе своей деятельности, организация испытывает постоянное прямое воздействие факторов внутренней среды. Внутренняя среда включает цели и задачи организации, её структуру, работников, технику и технологии, применяемые на производстве, внутреннюю информацию, организационную культуру и другие элементы. Под внутренними переменными понимают ситуационные факторы внутри организации. 1) Цель – конкретное конечное состояние или желаемый результат, которого стремится добиться организованная группа. Цель определяет направление движения. У организации могут быть разные цели, но независимо от вида фирмы её главными общими целями будут направленные на выживание, прибыль, перспективы. Цели: стратегические, тактические, «сиюминутные». Цели подразделений координируются менеджерами в рамках общей цели. 2) Задача – предписанная работа, которая должна быть выполнена установленным способом и в установленные сроки. Каждая должность включает ряд задач. Они делятся на 3 категории: - Работа с персоналом (мастер участка работает с людьми); - Работа с предметами и средствами (токарь – с предметами); - Работа с информацией (работа бухгалтера связана с информацией). Наиболее трудная работа менеджера с людьми. Задачи решаются для достижения целей. 3) Структура – логическое взаимоотношение уровней управления и функциональных подразделений, построенных в такой форме, которая позволяет наиболее эффективно достичь целей организации. Важным понятием является сфера контроля – это число лиц, непосредственно подчинённых одному руководителю. Она может быть широкой (руководитель контролирует большое количество подчинённых) и узкой (каждому руководителю подчиняется немного людей). Сфера контроля определяет тип организационной структуры: широкая сфера контроля – даёт плоскую структуру управления (с небольшим количеством уровней управления); узкая сфера контроля – многоуровневую (или высокую) структуру. Какая сфера контроля и структура – зависит от специфики организации, её целей и решаемых её проблем. 4) Технология – сочетание квалификационных навыков, оборудования, инфраструктуры, инструментов и соответствующих знаний, необходимых для осуществления преобразований в материалах, информации и людях. Технология – это средство преобразования сырья (будь то люди, информация или физические материалы) в искомые продукты и услуги. 5) Люди (персонал) – по важности на первом месте. Цели организации достигаются через труд людей. Для успешного руководства надо знать, чем определяется поведение отдельных людей и в группах. В менеджменте все внутренние переменные взаимосвязаны: изменение целей ведёт к уточнению задач, а также может повлечь изменение технологии и структуры управлени В управленческой практике внутренние переменные никогда не могут рассматриваться независимо друг от друга. Значительные изменения одной переменной будут в определенной степени влиять на все остальные переменные. Влияние этих последующих изменений может значительно превосходить то, что изначально их вызвало.

Технология как внутренняя переменная организации. Классификация технологий по Вудворд и Томсону.

Технология, четвертая важная переменная внутренней среды организации, имеет более широкое значение, чем обычное ее понимание как того, что связано с изобретениями и машинами. Социолог Ч.Перроу описывает технологию как средство преобразования сырья - будь то люди, информация или физические материалы - в искомые продукты и услуги. Л.Дейвис дает такое описание технологии: это сочетание квалификационных навыков, оборудования, инфраструктуры, инструментов и соответствующих технических знаний, необходимых для осуществления желаемых преобразований в материалах, информации или людях. Задачи и технология тесно связаны между собой, поскольку выполнение задачи включает использование конкретной технологии как средства преобразования материала, поступающего на входе, в форму, получаемую на выходе. Влияние технологии, как одной из переменных внутренней среды организации, на управление определялось тремя крупными переворотами: промышленной революцией; стандартизацией и механизацией; применением конвейерных сборочных линий. СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕХАНИЗАЦИЯ. Первое применение стандартизации, т.е. использования стандартных взаимозаменяемых компонентов в производстве, связывают с именем Эли Уитни, выполнявшем работу по производству мушкетов для армии. Использование стандартных частей значительно сократило стоимость производства и ремонтных работ. Концепция стандартизации стимулировала дальнейшее повышение специализации, открыв одновременно новые широкие возможности для применения неквалифицированного и малоквалифицированного труда. Именно на этом основано массовое производство товаров и услуг, являющееся характеристикой нашего общества. Сейчас имеется очень мало видов товаров, которые в какой-то степени не были бы стандартизированы. Стандартизация и механизация, т.е. использование машин и механизмов вместо людей, в настоящее время широко распространены не только в сфере производства, но, например, в сфере услуг. КОНВЕЙЕРНЫЕ СБОРОЧНЫЕ ЛИНИИ. Первые конвейерные линии были созданы Генри Фордом в 1913г. для сборки автомобилей. Итогом этого явилось то, что продаваемая ранее за 2100$ автомашина, стала стоить 290$. Сегодня движущиеся конвейерные сборочные линии применяются почти повсеместно при производстве самой сложной продукции, при этом операции, выполняемые рабочими, становятся чрезвычайно узко специализированными. Стандартизация, механизация и сборочные конвейеры радикально изменили характер служебных обязанностей и задач, содержание работы и систему управления в целом, что оказало значительное влияние на организационную эффективность. КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ. Классификация по Вудворд (Джоан Вудворд - британская исследовательница управления): 1. Единичное, мелкосерийное или индивидуальное производство, где одновременно изготавливается только одно или малая серия одинаковых изделий. 2. Массовое или крупносерийное производство применяется при изготовлении большого количества изделий, которые идентичны друг другу или очень похожи. Такой тип производства характеризуется механизацией, использованием стандартных деталей и конвейерным способом сборки. Таким образом изготавливаются почти все потребительские товары. 3. Непрерывное производство использует автоматизированное оборудование, работающее круглосуточно и производящее одинаковый по параметрам продукт в больших объемах. Классификация по Томпсону (Джеймс Томпсон - социолог и теоретик организаций): 1. Многозвенные технологии характеризуются серией взаимозависимых задач, которые выполняются последовательно (например, сборочные линии). 2. Посреднические технологии характеризуются соединением групп людей, которые уже являются взаимозависимыми или могут стать таковыми (например, клиенты и служащие банка, или служащие телефонной компании и т.п.). 3. Интенсивная технология характеризуется применением специальных приемов, навыков или услуг, для того, чтобы произвести определенные изменения в конкретном материале (например, обслуживание больного в больнице). Классификация Вудворд в большей степени отражает промышленное производство, в то время как классификация Томпсона - другие сферы человеческой деятельности. Эти классификации различны, но не противоречат друг другу, между ними можно найти определенные аналогии. Каждый тип технологий имеет свои преимущества при выполнении конкретных задач, его выбор определяется степенью повышения эффективности работы организации.

Сущность функции организация.

Организация как функция менеджмента представляет собой координацию задач и взаимоотношения людей, а также процесс создания структуры предприятия (департаминимизация). Содержание функции организации составляет: 1. делегирование полномочий; 2. организация отношений, упорядочение работ; 3. деление организации на подразделения. Делегирование - это установление отношений между уровнями полномочий (только вертикале). С помощью делегирования происходит передача задач и полномочий лицу, которое берет на себя ответственность за выполнение. Итак, делегирование состоит в передаче ответственности и полномочий. Ответственность представляет собой обязательства выполнять определенную задачу и отвечать за её удовлетворительное решение. Полномочия представляют собой ограниченное право использовать ресурсы организации и направлять усилия некоторых сотрудников на выполнение определенных задач (фактически командовать людьми). Полномочия бывают двух типов: 1. Линейные полномочия - это полномочия, которые передаются непосредственно от начальника к подчиненному. Линейные полномочия предоставляют руководителю узаконенную власть воздействия на подчиненных. Делегирование линейных полномочий создает иерархию уровней управления организацией. 2. Штабные полномочия - это полномочия, основанные на выполнении определенной функции. Штабной аппарат может быть: • Консультативным (консультирование линейного руководителя); • Обслуживающий аппарат (маркетинг, кадровые службы, снабжение и сбыт и т.д.) • Личный аппарат линейного руководителя (секретарь, личный помощник).

Понятие и элементы структуры управления организации. Уровни управления.

Организационная структура - логически построенные взаимоотношения уровней управления и функциональных подразделений. Под структурой управления организацией понимается упорядоченная совокупность взаимосвязанных элементов, находящихся между собой в устойчивых отношениях, обеспечивающих их развитие и функционирование как единого целого. В рамках структуры протекает управленческий процесс, между участниками которого распределены функции и задачи управления. С этой позиции организационная структура это форма разделения и кооперации управленческой деятельности, в рамках которой происходит процесс управления, направленный на достижение целей организации. Отсюда структура управления включает в себя все цели, распределённые между различными звеньями, связи между которыми обеспечивают координацию по их выполнению. Структура управления оказывает огромное влияние на все стороны управления, т.к. связана с ключевыми понятиями менеджмента — целями, функциями, процессом, механизмом функционирования, полномочиями людей. Поэтому менеджеры всех уровней уделяют огромное внимание принципам и методам формирования структур, выбору типа или комбинаций типов структур, изучению тенденций их построения, оценке их соответствия решаемым целям и задачам. Решение об организационной структуре принимается на институциональном уровне, а сам процесс называется департаментализацией. Элементами структуры управления являются: 1. Звено - должность или подразделение. 2. Связи. Структура управления характеризуется наличием связей между её элементами. Горизонтальные связи носят характер согласования и являются, как правило, одноуровневыми. Вертикальные связи — связи подчинения, возникают при наличии нескольких уровней управления. Вертикальные связи могут носить линейный и функциональный характер. Линейные связи означают подчинение линейным руководителям, т.е. по всем вопросам управления. Функциональные имеют место при подчинении по определённой группе проблем функциональному руководителю. 3. Уровни управления.