- •10. Понятие социального института и процесса институционализации.

- •11. Типы социальных институтов.

- •12. Содержание социальной политики в Республике Беларусь в различных сферах жизнедеятельности общества.

- •13. Понятие социального развития. Развитие и прогресс.

- •14. Критерии социального прогресса.

- •16. Социализация личности как непрерывный процесс. Факторы социализации.

- •17. Основные формы и этапы социализации. Понятия десоциализации и ресоциализации.

- •18. Социальный статус и социальные роли личности.

- •19. Семья и брак как социальные институты и малые группы. Функции семьи.

- •20. Социально-демографическая ситуация в Республике Беларусь и пути ее улучшения.

- •21. Классификация семей как форм организации социального взаимодействия.

- •22. Понятие и сущность религии. Религия как предмет социологического анализа.

- •23. Структура и социальные функции религии.

- •24. Типы религиозных организаций.

- •25. Культ как социальный феномен.

1. Объект, предмет и методы социологии.Под объектом понимают ту сферу реальности, которая подлежит изучению, и именно на нее направлен исследовательский поиск. Следовательно,объектом социологии, исходя из названия, является общество. предмет социологии — это социальная жизнь общества, т.е. комплекс социальных явлений, вытекающих из взаимодействия людей и общностей, их социальных связей и социальных отношений, обеспечивающий удовлетворение всех основных потребностей.Методы в социологии - это средства получения и систематизации научного знания о социальной реальности. Они включают в себя принципы организации познавательной (исследовательской) деятельности, регулятивные нормы или правила, совокупность способов и приемов действия, порядок (схему или план) действий. В социологии применяются как частно научные методы, так и общенаучные.Отношения между элементами системы таковы, что поддерживаются сами собой, они никем и ничем не направляются извне. Система автономна и не зависит от воли включенных в нее индивидов. Поэтому системное понимание общества всегда связано с большой проблемой — как соединить свободное действие индивида и функционирование системы, существовавшей до него и обусловливающей самим своим существованием его решения и поступки.

2.Проблема определения общества в социологии. Основные признаки общества как социальных систем.в современной социологии сложилось определение общества какотносительно самостоятельного или самообеспечиваемого населения, характеризуемого внутренней организацией, территориальностью,культурными различиями естественным воспроизводством.Основные признаки общества: 1. Общность территории, обычно совпадающей с государственными границами. Ведь территория — основа социального пространства, в котором складываются и развиваются отношения и взаимодействия между индивидами.2. Целостность и устойчивость, т.е. способность поддерживать и воспроизводить высокую интенсивность внутреннихсвязей. Общество приобретает целостность благодаря наличию социальной структуры. Под социальной структурой в социологии понимают устойчивые социальные образования, связи, отношения и т.д.3. Автономность и высокий уровень саморегуляции, что выражается в способности создавать необходимые условия для удовлетворения потребностей индивидов. Общество обладает той самодостаточностью, которая позволяет ему без вмешательства извне осуществлять свое основное предназначение — предоставлять людям такие формы организации жизни, которые облегчают им достижение личных целей.

3. Социальная структура (горизонтальный срез общества) и социальная стратификация (вертикальный срез), причины их возникновения. Неравенство как критерий стратификации. Социальная структура – это устойчивая совокупность элементов, а также связей и отношений, в которые вступают группы и общности людей по поводу условий их жизнедеятельности Исходным элементом социальной структуры общества является человек. Более крупные эламанты социальной структуры: социальные группы, социальные слои (страты), классы, социальные общности и т.д. Социальная структура, таким образом, отражает «вертикальный срез» общества, однако, все составляющие элементы в обществе расположены в определённой иерархии, её отражает социальная стратификация(«горизонтальный срез»). Социальная стратификация (лат. stratum – слой, fasio – делаю).совокупность расположенных в вертикальном порядке социальных слоёв общества. Понятие стратификации позаимствовано социологией из геологии, где обозначает положение пластов различных пород по вертикали.

4. Основные измерения стратификации: власть, доход, образование и др. Основные концепции социальной стратификации. Социальная стратификация любого общества включает четыре шкалы: доход, образование, власть, престиж. Каждая шкала имеет свою размерность.Доход - количество денежных поступлений индивида или семьи за определенный период времени. Доходом называют сумму денег, полученную в виде зарплаты, пенсий, пособий, алиментов, гонораров, отчислений от прибыли. Доходы чаще всего тратятся на поддержание жизни, но если они очень высоки, то накапливаются и превращаются в богатство (накопленные доходы, т. е. количество наличных или овеществленных денег). Обычно богатство передается по наследству.Власть измеряется количеством человек, на которых распространяется принимаемое вами решение. Власть – возможность навязывать свою волю или решения другим людям независимо от их желания.Образование измеряется числом лет обучения в государственной или частной школе или вузе.Эти три шкалы стратификации имеют вполне объективные единицы измерения. Престиж стоит вне этого ряда, так как он – субъективный показатель.Престиж - уважение, которым в общественном мнении пользуются та или иная профессия, должность, род занятия. Как правило, профессиональный престиж определяется нами интуитивно, приблизительно.

5. Исторические системы социальной стратификации: рабство, касты, сословия, классы.Известны четыре основные системы социальной стратификации:рабство;касты; сословия;классы.Рабство - это тип стратификации, который характеризируется экономической, юридической и социальной формой закрепощения людей, которая граничит с крайним социальным неравенством и полным бесправием.Каста - это социальная группа (страта), принадлежать к которой человеку разрешено исключительно в зависимости от рождения. Сословие является социальной группой, где закреплен обычай и юридический законы, которые передаются по наследству обязанностями и правами.Класс - это большая социальная группа, отличающаяся от других по критериям, доступа к общественному богатству (распределению благ в обществе), власти, социальному престижу, обладающая одинаковым социально-экономическим статусом.

6. Понятие социальной группы как системы и элемента социальной структуры. Типы соц.групп.Социальная группа - это объективно существующая устойчивая общность, совокупность индивидов, взаимодействующих определенным образом на основе нескольких признаков, в частности разделяемых ожиданий каждого члена группы в отношении других.Под социальной группой необходимо понимать любую объективно существующую устойчивую совокупность людей, связанных системой отношений, регулируемых формальными или неформальными социальными институтами. Общество в социологии рассматривается не как монолитное образование, а как совокупность множества социальных групп, взаимодействующих и находящихся в определенной зависимости друг от друга. Каждый человек в течение своей жизни принадлежит к множеству подобных групп, среди которых — семья, дружеский коллектив, студенческая группа, нация и т.д. Созданию групп способствуют сходные интересы и цели людей, а также осознание того факта, что при объединении действий можно достичь существенно большего результата, чем при индивидуальном действии. При этом социальная деятельность каждого человека во многом определяется деятельностью тех групп, в которые он включен, а также взаимодействием внутри групп и между группами. Можно утверждать с полной уверенностью, что только в группе человек становится личностью и способен найти полное самовыражение.

7. Кризис как стадия развития социальных систем. Признаки, типология, преодоление кризиса.кризис - это крайнее обострение противоречий в социально-экономической системе угрожающее ее жизнедеятельности в окружающей среде.Причины кризисов делятся на:объективные, связанные с циклическими потребностями модернизации и реструктуризации;субъективные, отражающие ошибки в управлении.Причины кризиса могут быть внешними и внутренними.Внешние причины связаны с тенденциями и стратегией макроэкономического развития, конкуренцией, политической ситуацией в стране.Внутренние причины могут быть вызваны рисковой стратегией маркетинга, внутренними конфликтами, недостатками в организации производства, несовершенством управления, неэффективной инновационной и инвестиционной политикой.Выход из кризиса не всегда сопровождается позитивными последствиями. Нельзя исключать переход в состояние нового кризиса, может быть даже еще более продолжительного и глубокого. Кризисы могут возникать как цепная реакция.Также существует возможность консервации кризисных ситуаций на довольно продолжительный период времени. Это объясняется политическими причинами, характером кризиса, а также возможностью управления процессом кризисного развития.

8. Понятие социальной общности, ее основные признаки, типы.Социальная общность - это совокупность индивидов, объединенных одинаковыми условиями жизнедеятельности, ценностями, интересами, нормами, социальной связью и осознанием социальной идентичности, выступающая в качестве субъекта социальной жизни.По форме жизнепроявления людей общество подразделяется на экономическую, политическую и духовную подсистемы, именуемые в социологии социальными системами (сферами общественной жизни). По субъекту общественных отношений в структуре общества выявляются демографическая, этническая, классовая, поселенческая, семейная, профессиональная и другие подсистемы. По типу социальных связей своих членов в обществе выделяются социальные группы, социальные институты и социальные организации.

9. Понятие социальной мобильности: сущность, виды, параметры. Социальная мобильность обозначает перемещение отдельных людей или групп по социально-экономическим позициям. Вертикальная мобильность означает движение вверх или вниз по социоэкономнческой шкале. Про тех, кто приобретает новую собственность, чьи доходы и статус повышаются, говорят, что для них характерно социальное продвижение, восходящая мобильность, а о тех, чье положение изменяется в противоположном направлении, -- нисходящая мобильность. В современных обществах распространена также горизонтальная мобильность, которая означает географическое перемещение между районами, городами и т.д. Вертикальная и горизонтальная мобильности нередкосочетаются.

10. Понятие социального института и процесса институционализации.

Социальный институт– это система ценностей, норм и связей, которые организуют людей для удовлетворения их потребностей.

Институциализация – это процесс опред. и закрепления соц. норм, связей, статусов и ролей, приведение их в систему, которая способна действовать в направлении удовлетворения некоторой общественной потребности. Этот процесс состоит из нескольких стадий:

1) возникновение потребностей, которые можно удовлетворить только в результате совместной деятельности;

2) появление норм и правил, регулирующих взаимодействие по удовлетворению возникших потребностей;

3) принятие и реализация на практике появившихся норм и правил;

4) создание системы статусов и ролей, охватывающих всех членов института.

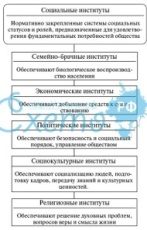

11. Типы социальных институтов.

12. Содержание социальной политики в Республике Беларусь в различных сферах жизнедеятельности общества.

Социальная политика – деят. институтов гос-ва, направленная на управл.соц. развитием, умножением и распределением материальных и духовных благ для обеспечения достойного уровня жизни всех слоев общества, каждого человека. Политика регулирования доходов населения, Политика социальных гарантий, Политика обеспечения занятости, Политика социальной защит

13. Понятие социального развития. Развитие и прогресс.

Под соц. развитием понимается такое изменение об-ва, которое приводит к появлению новых обществ. отношений, институтов, норм и ценностей.

Социальному развитию характерны 3 черты – необратимость, направленность и закономерность.

Под соц. прогрессом понимается совершенствование соц-го устройства общества и улучшение условий жизни человека.

Для опред. прогрессивности того или иного общества в социологии традиционно использовались два наиболее общих критерия: 1) уровень производительности труда и благосостояние населения; 2) степень свободы личности.

14. Критерии социального прогресса.

Соц. прогресс-совокупность всех поступательных изменений в обществе, его развитие от простого к сложному, переход с более низкого уровня на более высокий.

Общие критерии: развитие человеческого разума, совершенствование нравственности людей, развитие производительных сил, включая самого человека, прогресс науки и техники, возрастание степени свободы, которую общество может предоставлять человеку.

Гуманистические критерии: средняя продолжительность жизни человека, детская и материнская смертность, состояние здоровья, уровень образования, развитие различных сфер культуры, чувство удовлетворенности жизнью, степень соблюдения прав человека,

отношение к природе.

15. Личность как уникальная социальная система. Социальные качества и типы личности.

Личность — это совокупность (система) социально значимых качеств, характеризующих индивида как члена того или иного общества, как продукт общественного развития. Человек становится личностью, приобретая социальные качества в процессе социализации. Если он не в состоянии усвоить социальные качества (например, психически больной) или не имеет такой возможности (ребенок, выросший вне общества), то такой человек не является личностью. типы личности:

1) теоретический тип – ориентированность на получение новых знаний;

2) экономический тип – основой поведения выступает прагматическая ориентация;

3) социальный – стремление к общению, направленность на социальное окружение;

4) эстетический – склонность к впечатлениям, переживаниям и самовыражению;

5) политический – стремление к господству и распределению социальных ролей, а также склонность к подчинению;

6) религиозный – ориентация на поиск высшего смысла жизни, общение с Богом.

Соц. Качества: эмоциональные (например, достоинство, честь);поведенческие (воля, целеустремленность);

коммуникативные (открытость, толерантность);

творческие способности личности.