- •1Билет.

- •2.Билет

- •7 Билет

- •8 Билет

- •9 Билет

- •Вопрос 1.Варикапы. Харакатеристики и параметры варикапов. Примеры применения.

- •Вопрос 2.Интегратор и дифференциатор на оу

- •Вопрос 1. Биполярные транзисторы. Режимы работы транзистора. Основные схемы включения.

- •Вопрос 2. Дифференциальные усилители. Принцип действия и характеристики.

- •Вопрос 1. Вольт-амперные характеристики биполярных транзисторов при схеме включения с общей базой.

- •Вопрос 2. Разностный усилитель и сумматор на оу.

1Билет.

1.Основным признаком, выделяющим полупроводники как особый класс веществ, является сильное влияниетемпературы и концентрации примесей на их электрическую проводимость и сопротивление. Например, даже при сравнительно небольшом повышении температуры, сопротивление полупроводников резко падает (до 5-6% на 1ºС). Сопротивление металлов с ростом температуры увеличивается, но очень незначительно – изменение составляет примерно 0,2 …0,6% на 1ºС. Введение примеси в количестве 0,0000001 … 0,000000001% увеличивает проводимость полупроводника в тысячи раз, т.е. значительно уменьшает электрическое сопротивление.У большинства полупроводников сильное изменение электрической проводимости возникает также под действием: света, ионизирующих излучений, электрического поля, магнитного поля, механических напряжений (давление, растяжение, вибрации и т.д.) и других внешних воздействий. Таким образом, полупроводник – это вещество, удельная проводимость которого существенно зависит от внешних факторов.

Полупроводники представляют многочисленный класс веществ. К ним относятся:

а) простые полупроводниковые материалы – собственно химические элементы (12шт): кремний Si, германий Ge, селен Se, бор B, углерод C, сера S, мышьяк Аs, фосфор Р, сурьма Sb, серое олово α-Sn, теллур Te и йод I.

б) сложные полупроводниковые материалы – это химические соединения, обладающие полупроводниковыми свойствами и включающие в себя два, три и более химических элементов.

Применяемые в электронике простые полупроводники имеют кристаллическую структуру. Это означает, что по всему объему такого вещества атомы размещены в строго периодической последовательности на определенных постоянных расстояниях друг от друга, образуя так называемуюкристаллическую решетку.

p — n-перехо́д, или электронно-дырочный переход, — область полупроводника, в которой имеет место пространственное изменение типа проводимости от электронной n к дырочной p.

Электронно-дырочный переход может быть создан различными путями:

в объёме одного и того же полупроводникового материала, легированного в одной части донорной примесью (n-область), а в другой — акцепторной (p-область);

на границе двух различных полупроводников с разными типами проводимости.

Если p — n-переход получают вплавлением примесей в монокристаллический полупроводник, то переход от n- к р-области происходит скачком (резкий переход). Если используется диффузия примесей, то образуется плавный переход.

Чтобы вывести зависимость величины тока через p — n-переход от внешнего смещающего напряжения V, мы должны рассмотреть отдельно электронные и дырочныетоки. В дальнейшем будем обозначать символом J плотность потока частиц, а символом j — плотность электрического тока; тогда je = −eJe, jh = eJh.

Вольт-амперная характеристика p — n-перехода. Is — ток насыщения, Uпр — напряжение пробоя.

При V = 0 как Je, так и Jh обращаются в нуль. Это означает, конечно, не отсутствие движения отдельных носителей через переход, а только то, что в обоих направлениях движутся равные количества электронов (или дырок). При V ≠ 0 баланс нарушается. Рассмотрим, например, дырочный ток через обеднённый слой. Он включает следующие две компоненты:

Ток генерации, то есть дырочный ток, текущий из n-области в p-область перехода. Как видно из названия, этот ток обусловлен дырками, генерируемыми непосредственно в n-области обеднённого слоя при тепловом возбуждении электронов с уровней валентной зоны. Хотя концентрация таких дырок (неосновных носителей) в n-области чрезвычайно мала по сравнению с концентрацией электронов (основных носителей), они играют важную роль в переносе тока через переход. Это происходит потому, что каждая дырка, попадающая в обеднённый слой, тут же перебрасывается в p-область под действием сильного электрического поля, которое имеется внутри слоя. В результате величина возникающего тока генерации не зависит от значения изменения потенциала в обеднённом слое, поскольку любая дырка, оказавшаяся в слое, перебрасывается из n-области в p-область.

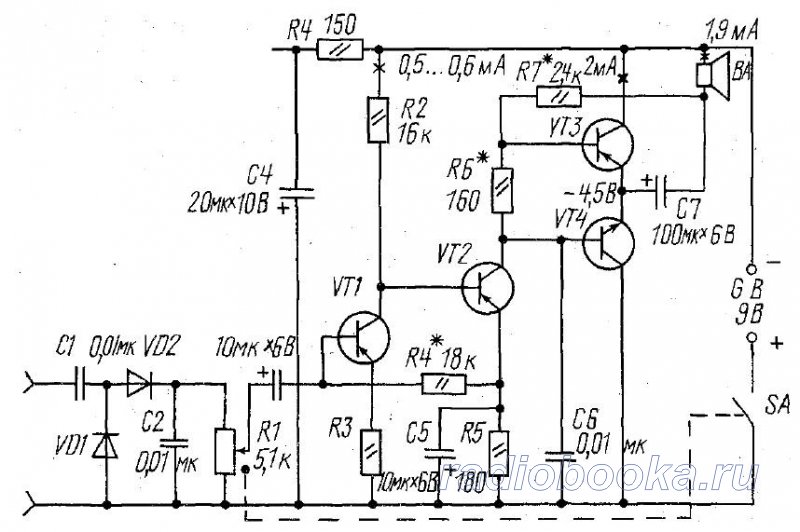

Рис. 10.34. Схема двухтактного бестрансформаторного усилителя мощности

Первые два каскада на транзисторах VTI и VT2 являются усилителями напряжения. Режим работы первого каскада зависит от тока базы транзистора VT1, который устанавливается путем подбора резистора R4. Напряжение, усиленное транзистором VT1, с его коллектора поступает на вход (базу) второго усилителя, коллекторная нагрузка которого образована резистором R7 (сопротивления резистора R6 и динамической головки ВА малы по сравнению с сопротивлением резистора R7, и их можно не учитывать). Резисторы R3 и R5 обеспечивают температурную стабилизацию усилительных каскадов. Двухтактный усилитель мощности выполнен на транзисторах VT3 и VT4. Его базы подключены к концам резистора R6, на котором за счет протекания коллекторного тока транзистора VT2 создается небольшое напряжение, смещающее эмиттерные переходы транзисторов VT3 и VT4 в прямом направлении и предотвращающее появление нелинейных искажений типа ступеньки. Принцип работы такого усилителя описан на с. . При поочередной работе транзисторов VT3 и VT4 под действием изменяющегося напряжения на базах их коллекторные токи протекают через обмотку динамической головки ВА, заставляя колебаться ее диффузор, что приводит к появлению звуковых колебаний. Настройка УНЧ начинается с проверки напряжения на эмиттерах транзисторов VT3 и VT4. Оно должно составлять около половины напряжения источника питания GB1. Нужное значение напряжения устанавливают подбором резистора R7. После этого измеряют коллекторный ток транзистора VT3. Он должен быть равен 2+0,4 мА. Устанавливают ток в данных пределах подбором резистора R6. Затем определяют нужный режим транзистора VT3, при котором коллекторный ток должен составлять 0,5 ± 0,1 мА. Это достигается подбором резистора R4.

Триггер Шмитта - это компонент электронного устройства, функция которого является формирование постоянно изменяющегося сигнала на входе в серию прямоугольных импульсов на выходе. Применяется в аналого-цифровых преобразователях, фильтрах, линиях связи. Триггер Шмитта имеет свое отличие от других видов триггеров тем, что он имеет единственный вход и один выход и не имеет свойства памяти. Триггер Шмитта состоит из двух инверторов, имеющих положительно-обратную связь (ПОС), в результате чего состояние выхода триггера может меняться лавинообразно.

Триггер Шмитта это компаратор, имеющий ПОС. В данной схеме доля выходного электрического сигнала ОУ поступает на прямой вход и устанавливает уровень, при котором схема будет переключаться.

Принципиальная схема работы триггера Шмитта на ОУ изображена ниже.

ОУ подключен к двухполярному блоку питания на 5 вольт. На инверсный вход DA1 поступает синусоидный сигнал равный амплитуде 2 В. Сопротивления R1 и R2 имеют значения 25 кОм и 10 кОм. Напряжение на прямом выводе DA1 поступает с делителя напряжения построенного на резисторах R1 и R2, который подключен к выходу ОУ. Формула расчета для определения напряжения насыщения:

Uвх1 = +U*R2/(R1+R2) = 3,5*10/35 = 1 В

Uвх1 = -U*R2/(R1+R2) = -3,5*10/35 = -1 В

Когда на выходе ОУ напряжение с положительным потенциалом насыщения – на прямом входе напряжение равно 1 вольту. Предположим, входной электрический сигнал постепенно увеличивается с нуля. Пока потенциал входного сигнала не превышает напряжения на прямом входе – схема находится в стабильном состоянии. Чуть только входной электрический сигнал превзойдет величину в 1 вольт, напряжение на входе ОУ сменит свою полярность на отрицательное напряжение насыщения. Это поменяет напряжение на прямом входе ОУ, и оно будет равно -1 вольт.

Входной электрический сигнал постепенно будет увеличиваться до максимума, а затем начнет уменьшаться. После того как амплитуда сигнала на входе станет менее 1 вольта, то на выходе ОУ будет так же отрицательный потенциал насыщения. Как только сигнал на входе пройдет величину -1В, напряжение на выходе поменяется и будет равным положительному потенциалу насыщения.