- •Природные ресурсы классифицируются:

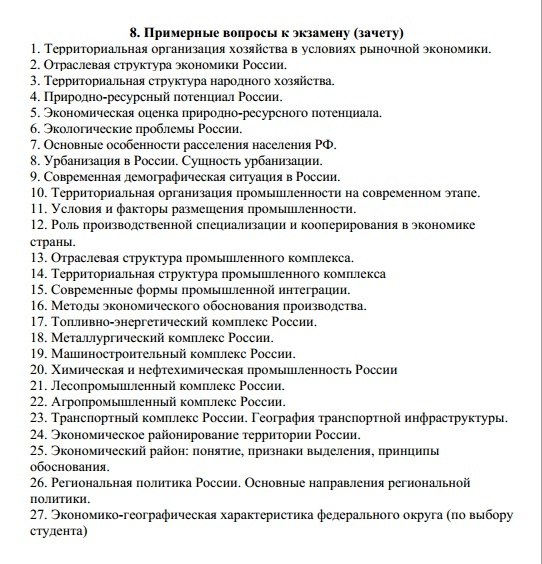

- •Территориальная организация промышленности на современном этапе

- •Роль производственной специализации и кооперирования в экономике страны

- •Отраслевая структура промышленного комплекса

- •Территориальная структура промышленного комплекса

- •16. Методы экономического обоснования производства

- •24. Экономическое районирование России

- •25. Экономический район. Понятие, признаки выделения, признаки обоснования

- •26 Региональная политика России. Основные направления региональной политики.

Территориальная организация – важнейшая составляющая регионального социально-экономического развития. Во-первых – процесс упорядоченного размещения хозяйственных объектов и формирования их связанности между собой, объектами инфраструктуры и населением. Во-вторых – результат подобных процессов. В настоящее время в условиях рыночной экономики и частной собственности исчезают плановые начала и централизованный охват всей экономики страны в управлении. Территориальная организация хозяйства является отражением географического разделения труда. Территориальная организация реализуется в виде двух составляющих: объективных процессов самоорганизации и субъективных процессов управления.

В отраслевой структуре экономики России выделяют несколько основных блоков: сельское хозяйство, промышленность, строительство, транспорт и связь, торговлю и др. В холодной и уже давно городской стране России, импортирующей продукты питания, доля сельского хозяйства не так мала. Оно приносит от 6 до 9% ВВП (зависит от погоды и урожая). Сельским хозяйством в стране занимаются 15% трудоспособного населения, и на долю этой отрасли приходится 13% основных фондов. Получается, что наше сельское хозяйство совсем не бедное, но не очень эффективное. Транспорт и связь - это 8% занятых и 10% ВВП. Имущество тут дорогое - дороги, системы связи, аэропорты и другие коммуникации, т. е. инфраструктура. Развитая инфраструктура - одно из главных условий подъёма российской экономики. Торговля по числу занятых выглядит довольно скромно - 10%Прочие отрасли сферы услуг очень разные: туризм, наука, управление, образование и др. Здесь трудятся 32% жителей страны (в развитых странах до 50%), основных фондов - 35%, а вклад в ВВП составляет только около 25%. Объясняется подобное соотношение просто. "Продукция" этой сферы, особенно науки и управления, особая: её очень трудно оценить в деньгах, поэтому вклад в ВВП трудно точно рассчитать.

Территориальная структура хозяйства России включает территориальные структурные единицы разного иерархического порядка. Это экономические районы, которых всего 11: Центральный, Центрально-Черноземный, Северо-Западный, Волго-Вятский, Поволжский, Северо-Кавказский (Европейский Юг), Северный (Европейский Север), Уральский (все эти районы входят в Западную экономическую зону), Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный (эти районы входят в Восточную экономическую зону). В основе экономического районирования России лежит установление особенностей участия территории во внутрироссийском разделении труда, определяющие специализацию и межрайонные связи соответствующих территориально-производственных комплексов. Территориально-производственный комплекс (ТПК) – это сочетание взаимосвязанных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, для которого территориальная общность его компонентов – дополнительный фактор повышения экономической эффективности.

Природно-ресурсный потенциал — совокупность естественных ресурсов, являющихся основой экономического развития территории. Это очень важная для каждой страны и ее регионов характеристика, отражающая размещение природных ресурсов, обеспеченность ими отдельных отраслей народного хозяйства, их влияние на формирование хозяйственной специализации и пространственной организации территории. Величина природно-ресурсного потенциала представляет собой сумму потенциалов отдельных видов ресурсов. По некоторым данным природные богатства России оцениваются в 3,8 раза выше, чем в США и в 4,5 раза выше, чем в Китае.

Природные ресурсы представляют собой компоненты окружающей среды, используемые в процессе общественного производства для удовлетворения преимущественно материальных потребностей людей.

Природные ресурсы классифицируются:

по природному генезису: минеральные или ископаемые и ресурсы биосферы, включающие земельные, водные и биологические ресурсы;

по признаку исчерпаемости: исчерпаемые, в том числе возобновляемые (земельные, водные, биологические) и невозобновляемые (минеральные) ресурсы, и неисчерпаемые (солнечная энергия, энергия текучих вод и пр.);

по способу использования: ресурсы материального производства (промышленность, сельское хозяйство и т. д.) и ресурсы непроизводственной сферы (в том числе рекреационные).

Природные ресурсы России отличаются значительной величиной (рис. 1) и разнообразием, недостаточной изученностью, неравномерностью размещения по территории страны с наибольшей концентрацией в слабообжитых районах с неблагоприятными природными условиями, истощением запасов в хорошо освоенных районах.

В условиях развития рыночной экономики, которая предполагает существование различных видов собственности распределение ресурсов между производителями и потребителями зависит от спроса и предложения на рынке ресурсов. Россия имеет мощный и разнообразный природно-ресурсный потенциал, способный обеспечить необходимые объемы собственного потребления и экспорта. В стране открыто и разведано около 20 тыс. месторождений полезных ископаемых. Она находится на первом месте в мире по запасам большинства природных ресурсов, в том числе по запасам природного газа, каменного угля, железных руд, ряда цветных и редких металлов, торфа, а также занимает ведущее место по запасам земельных, водных и лесных ресурсов.

Экономическая оценка природных ресурсов включает учет множества факторов (экономических, социальных, технических, эколого-географических), которые обусловливают пространственные различия и значимость природных ресурсов для жизни и деятельности человека. При их экономической оценке используются следующие параметры: масштаб месторождения, определяемый его суммарными запасами; качество полезного ископаемого, его состав и свойства, условия эксплуатации; мощность пластов и условия залегания; хозяйственное значение; годовой объем добычи.

Расселение населения – система населенных пунктов на конкретной территории. Оно включает 2 основных элемента: размещение населения (исторический процесс, связанный с освоением земель.) и миграцию. Факторами, влияющими на расселение являются естественное (смертность и рождаемость) и механическое движение (миграция). Миграция – перемещение людей через границы тех или иных территорий с переменой места жительства навсегда или на более или менее длительное время. Первичной единицей размещения населения на любой территории является населенный пункт (поселение) – населённое место в пределах одного застроенного земельного участка (город, посёлок городского типа, село и пр.). Обязательный признак населённого пункта – постоянство использования его как места обитания из года в год (хотя бы сезонно). Существуют исторически сложившиеся в РФ типы поселений: город, посад, слобода, погост, село, сельцо, деревня, аул, станица и др. 1. основная зона Это основная зона расселения – Центральная Россия. Данная зона представляет вид большого «треугольника» с вершинами в С.-Петербурге, Сочи, Абакан. Серерная граница этого треугольника – линия Оренбург-Пермь-Красноярск, а южная граница – Сочи-Астрахань-Оренбург. На Главную полосу приходится примерно треть территории России, но около 94% ее населения. В этой зоне сконцентрированы основные города, в том числе все крупнейшие города и города-миллионеры. Средняя плотность населения достигает 40 чел. на 1 км», а плотность сельского населения – 10 чел. на 1 км2. 2. северная зона Она занимает 2/3 территории страны, но проживает здесь лишь 5% населения. Это районы тайги, тундры и лесотундры с суровыми природными условиями, расположенные севернее Главной полосы расселения. Средняя плотность населении здесь меньше 1 чел. на 1 км2, а сельского – менее 1 чел. на 10 км2, т.е. большая часть территории фактически не заселена и не освоена. Преобладает городское население, сконцентрированное в отдельных очагах, связанных в основном с добычей минеральных ресурсов (районы Норильска, Воркуты, М. и а да на и др.). 3. южная зона Она занимает сравнительно небольшую территорию на юге Сибири (республики Алтай, Тыва и некоторые прилегающие территории). К ней же относится и Прикаспийская низменность. В этой зоне проживает около 1% населения России. Средний плотность здесь также низка (около 2,5 чел. на 1 км2), хоти, в отличие от Северной зоны, преобладает сельское население, т.е. это тоже практически неосвоенная территория.

Повышение роли городов в жизни общества сопутствовало человечеству на протяжении всей его истории.

Основную суть урбанизации составляет процесс развития больших городов (свыше 100 тыс. жителей) и формирующихся на их базе крупных агломераций и обширных урбанизированных районов которые являются главными фокусами территориального развития и основными носителями свойств и особенностей современной урбанизации.

Особая важность географического изучения урбанизации объясняется тем, что она является результирующим процессом, формирующим взаимоотношения человека, общества и окружающей среды.

Урбанизация – процесс глубоко распространенный. В процессе эволюции происходит расширение ареалов урбанизированной среды и их количественное изменение.

Для пространственной эволюции современной урбанизации характерны следующие особенности:

Концентрация, интенсификация, дифференциация и разнообразие городских видов деятельности, а в последние время все чаще и сельского хозяйства в пригородных зонах крупных центров.

Распространение и вне центров и урбанизированных ареалов городского образа жизни с особой структурой общения, культурой, системой ценностных ориентаций.

Развитие крупных городских агломераций урбанизированных районов, урбанизированных зон в результате усиления взаимосвязей в системах расселения.

Усложнение форм и систем урбанизированного расселения: переход от точечных и линейных к узловым, полосовым и так далее.

Увеличение радиусов расселения в пределах агломераций и урбанизированных районов, связанного с местами приложения труда, зонами отдыха и др. и вызывающего территориальный рост городских систем; соответственно происходит увеличение площадей высокоурбанизированных территорий за счет расширения старых и появления новых очагов урбанизации

Средняя продолжительность жизни в нынешней России составляет 59 лет для мужчин и 73 года для женщин.

национальный состав

Согласно данным переписи населения 2010 года, в России проживают представители более 180 национальностей (этнических групп). 82 % населения России составляют русские. Русские расселены по территории страны неравномерно. 49%- татары, 3% - украицны, 1,5% - чуваши

Миграция

Трудовая миграция

За 9 месяцев 2013 года в Москву и Московскую область въехало 3,3 миллиона трудовых мигрантов, а в Санкт-Петербург и Ленинградскую область — 2,5 миллиона трудовых мигрантов

Вынужденные переселенцы (беженцы)

Процесс расселения вынужденных мигрантов идет по всем субъектам Российской Федерации. Наибольшее число вынужденных переселенцев и беженцев выбирали новым местом жительства Республику Северная Осетия — Алания (10,7 тыс.человек), 6,5 тыс. — Республику Ингушетия, 2,8 тыс. — Белгородскую область, от 2,0 тыс. до 1,6 тыс. — Самарскую и Оренбургскую области, Краснодарский и Ставропольский края, от 1,3 до 1,1 тыс. — Нижегородскую область, Алтайский край, Кемеровскую, Новосибирскую и Волгоградскую области

Этнический состав иммигрантов

Этнический состав миграционного прироста населения России за 1992—2007 годы: русские — 65,1 %, армяне — 7,2 %, украинцы и белорусы — 6,6 %, татары — 5,4 %, азербайджанцы — 2,3 %, башкиры, марийцы, мордва, удмурты и чуваши — 1,9 %, другие народы России — 2,0 %, остальные —9,5 %.

Нелегальная иммиграция

В июле 2013 года, глава Федеральной миграционной службы К.Ромодановский сообщил о том, что сейчас в России незаконно трудятся свыше 3,5 млн иностранных граждан, и только более 1,8 млн работают с действующими разрешениями на работу и патентами.