- •2. Составное глагольное сказуемое.

- •3. Составное именное сказуемое.

- •Запятая

- •Точка с запятой

- •Двоеточие

- •2,Функциональные стили речи — это разновидности языка, обусловленные различиями в сферах общения и основных функциях языка. Виды функциональных стилей речи

- •Приятели

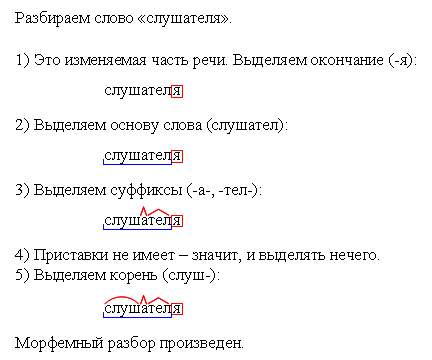

- •3, Словообразовательный разбор

- •План словообразовательного разбора

- •Придаточные изъяснительные

- •Придаточные определительные

- •2, Запятая

- •Точка с запятой

- •3, Угоднический

- •Казахстан

- •Твое лицо мне так знакомо

- •2, Тире

- •Начало литературной деятельности Свой дневник л. Н. Толстой вёл с юных лет до конца жизни. Записи из тетради 1891—1895 гг.

Билет 1

Ф. И. Тютчев — гениальный лирик, тонкий психолог, глубокий философ. Певец природы, остро ощущавший космос, прекрасный мастер стихотворного пейзажа, одухотворенного, выражающего эмоции человека. Мир Тютчева полон таинственности. Одна из его загадок — природа. В ней постоянно противоборствуют и сосуществуют две силы: хаос и гармония. В избытке и торжестве жизни проглядывает смерть, под покровом дня скрывается ночь. Природа в восприятии Тютчева непрерывно двоится, “поляризуется”. Не случайно излюбленный прием поэта — антитеза: “дольный мир” противостоит “высям ледяным”, тусклая земля — блистающему грозой небу, свет — тени, “юг блаженный” — “северу роковому”.

ПЕРВЫЙ ЛИСТ

Лист зеленеет молодой.

Смотри, как листьем молодым

Стоят обвеяны березы,

Воздушной зеленью сквозной,

Полупрозрачною, как дым...

Давно им грезилось весной,

Весной и летом золотым,—

И вот живые эти грезы,

Под первым небом голубым,

Пробились вдруг на свет дневной...

О, первых листьев красота,

Омытых в солнечных лучах,

С новорожденною их тенью!

И слышно нам по их движенью,

Что в этих тысячах и тьмах

Не встретишь мертвого листа.

2, Словосочета́ние — это соединение двух или нескольких самостоятельных слов, связанных по смыслу и грамматически, служащее для расчленённого обозначения единого понятия (предмета, качества, действия и др.).

Простые словосочетания, как правило, состоят из двух знаменательных слов.

Примеры: новый дом, седоволосый человек.

Сложные словосочетания образуются на основе простых словосочетаний.

Примеры: весёлые прогулки по вечерам, отдыхать летом на юге.

Согласование — вид связи, при котором зависимое слово согласуется с главным в роде, числе, падеже. Главное слово всегда существительное; зависимое может являться: прилагательным, причастием, местоимением или числительным.

Примеры: красивая шляпка, об интересном рассказе, под тем же названием, восьмой класс.

Управление — вид подчинительной связи, где зависимое слово находится в форме косвенного падежа.

Примеры: ненависть к врагу, крутить головой, любовь к Родине.

Примыкание — вид связи, при котором зависимость слова выражается лексически, порядком слов и интонацией, без применения служебных слов или морфологического изменения. Образуется наречиями, инфинитивами и деепричастиями, а также притяжательными местоимениями 3 лица, простой формой сравнительной степени прилагательного или наречия.

Примеры: петь красиво, лежать спокойно, очень устал, шёл не спеша, мальчик постарше

3, Ве´тер – слово из 2 слогов, 1-й слог ударный

в |

— |

[в’] |

— согл., зв., мягк. |

|

е |

— |

[э´] |

— гл., ударн. |

|

т |

— |

[т’] |

— согл., глух., мягк. |

|

е |

— |

[ь] |

— гл., безуд.* |

|

р |

— |

[р] |

— согл., зв. непарн. (сонорный), тв. |

---5 б., 5 з.

|

|

|

|||

|

|

|||

Билет2

<1855>

2,Имя существительное - это часть речи, обозначающая предмет и выражающая категориальное грамматическое значение предметности в частных грамматических категориях одушевленности ~ неодушевленности, рода, числа и падежа. Существительные называют предметы в широком смысле, т. е. не только конкретные предметы окружающей действительности (дом, стол), их совокупности (листва, джунгли) или составные части (ветка, стебель), но и живых существ (птица, человек, Пётр), а также действия и состояния в отвлечении от их производителей (бег, отдых), свойства и количества в отвлечении от их носителей (белизна, сотня)

3,

Билет3

2, Простое глагольное сказуемое.

Это самый простой тип сказуемого – оно выражено глаголом в каком-либо наклонении. Например, он играет; пришел бы пораньше и др. Чаще всего этот тип запоминают по формуле: одно слово в сказуемом, значит, сказуемое простое глагольное. Не сложно догадаться, что эта формула ошибочна: к данному типу относятся сказуемые, в составе которых имеется 2, 3 и даже больше слов. Например:

Он будет долго вспоминать о былом (будущее сложное).

Он вышел из себя (фразеологизм).

2. Составное глагольное сказуемое.

Это сказуемое строится по схеме: вспомогательный глагол + инфинитив. Все эти элементы должны присутствовать в сказуемом, чтобы мы смогли его назвать составным глагольным! Снова-таки не стоит думать, что данное сказуемое состоит из 2 компонентов – их может быть больше.

Он хочет поступить в институт.

Я долго не мог с ними встретиться.

3. Составное именное сказуемое.

Такое сказуемое состоит из глагола-связки и именной части. Наиболее употребительный глагол-связка быть, но можно встретить и иные связки. Именная часть выражается прилагательным. Существительным, наречием, причастием, местоимением и др.

Погода была хорошая.

Книга – верный друг.

3, Бессою́зное сло́жное предложе́ние — сложное предложение, предикативные части которого взаимосвязаны по смыслу и строению, а также соединены без помощисоюзов или относительных слов ритмомелодическими средствами, порядком следования частей.

Составные части такого предложения грамматически не зависят друг от друга, то есть они равноправны

Запятая

Запятая ставится при перечислении событий, при выражении их последовательности, например:

Солнце взошло, роса высохла, на траве расположились группы отдыхающих.

Точка с запятой

Если части бессоюзного предложения распространены или если внутри них уже есть запятые, то разграничивающим знаком может быть не запятая, а точка с запятой, например:

Солнце взошло, роса высохла; на траве, на большой лужайке перед прудом, расположились группы отдыхающих.

Двоеточие

Употребление двоеточия в бессоюзном сложном предложении связано с выражением следующих значений:

1) пояснения, когда вторая часть поясняет, раскрывает то, о чём сообщалось в первой, например:

Весна пришла: на реке тронулся лёд.

2) причины, обоснования, когда вторая часть раскрывает причину того, о чём сообщается в первой, например:

Списать контрольную Мишка не сумел: учительница посадила его прямо перед собой.

3) изъяснительности, когда вторая часть синонимична изъяснительному придаточному предложению, например:

Мать знала: дети вернутся домой поздно.

(синонимично: Мать знала, что дети вернутся домой поздно.)

Тире

Употребление тире в бессоюзном сложном предложении связано с выражением следующих значений:

1) сопоставления или противопоставления, если во второй части содержится информация, сопоставляемая или противопоставляемая информации в первой части, например:

Маша уснула – Ольга помогала взрослым.

2) результата, следствия, если вторая часть содержит информацию о результате, следствии того, о чём говорилось в первой части, например:

Настали холода – мы уже не гуляли целыми днями на улице.

3) времени или условия, если в первой части определено время или условие того, о чём говорится во второй части:

Папа вернётся с работы – он вам почитает.

(синонимично: Когда папа вернётся с работы, он вам почитает.)

4) сравнения, когда во второй части даётся сравнение с тем, о чём говорится в первой части. Такие предложения синонимичны предложениям со сравнительными оборотами с союзами как, будто, словно, точно и проч. Традиция относит их к бессоюзным сложным предложениям.

Билет4

Образ Катерины Существует версия, что Островский писал «Грозу», будучи влюбленным в замужнюю актрису Малого театра Любовь Косицкую. Именно для нее он писал свою Катерину, именно она ее сыграла. Однако любовь Островского была безответной: сердце Косицкой было отдано другому, который довел ее до нищеты и ранней смерти. Актриса, играя Катерину, практически играла себя и на сцене предсказывала свою судьбу, и этой игрой покорила всех, в том числе и императора. В образе Катерины Островский показал всю трагедию души русской женщины. В XIX веке женщины в России были практически бесправны, выходя замуж, они должны были соблюдать все правила семейной жизни. Огромное количество браков заключалось не по любви, а по холодному расчету, молодых девушек часто выдавали за стариков только потому, что те имели состояние и высокое положение в обществе. О разводах в то время не было даже мысли, и женщины должны были страдать всю жизнь. В подобной ситуации оказалась и Катерина, которую выдали за Тихона Кабанова, происходившего из зажиточной купеческой семьи и попала в атмосферу тирании и лжи. Катерина – жена Тихона и невестка Кабанихи. Образ К. выражает сильный характер, просыпающуюся личность в патриархальных условиях. Автор раскрывает истоки характера героини в рассказе К. о своей жизни в девичестве. В этом рассказе рисуются идеальный патриархальный мир. Главное в нем – огромное чувство взаимной любви. В девическом мире К. были те же порядки, что и в мире Кабанихи. Просто в родительском доме К. занимала положение любимой дочери, а в доме Кабанихи – подчиненной невестки. Именно поэтому в ее прошлой жизни не было места принуждению и насилию. Гармония патриархальной семейной жизни – нравственный идеал К. Этой гармонии она не находит в доме своего мужа: «Да здесь все как будто из-под неволи». К. отдали замуж юной, судьбу ее решила семья. Тогда она воспринимала это естественно, ведь таков обычай. К. готова подчиняться, но подчиняться с уважением и любовью. Попав к Кабановым, она видит, что уважать и любить ей здесь некого. Со временем в душе К. рождается новое отношение к миру и к себе: «Что-то во мне такое необыкновенное. Точно я снова жить начинаю…» Оно проявляется в ее самостоятельном выборе - любви к Борису. После своей измены мужу К. кается всенародно в своем грехе без надежды на понимание и прощение. Именно полное отсутствие надежды толкает героиню на еще более тяжкий грех – самоубийство.

2, Сложное предложение — предложение, состоящее из двух или нескольких грамматических основ. Выделяют 3 вида сложных предложений: сложносочинённое предложение, сложноподчинённое предложение, бессоюзное сложное предложение. Ссп Характеризуется наличием сочинительной связи между простыми предложениями. Простые предложения соединяются сочинительными союзами. Перед союзами ставится запятая. Запятая не ставится, если: простые предложения имеют общий второстепенный член: В городском саду играл оркестр и пел фольклорный хор.

спп Характеризуется подчинительной связью между простыми предложениями. Состоит из главного и одного или нескольких придаточных предложений. Простые предложения соединяются подчинительными союзами или союзными словами, перед которыми ставится запятая. бсп В бессоюзном сложном предложении отсутствуют какие-либо союзы и союзные слова, хотя во многих случаях можно подставить союз на месте разделения простых предложений. Связь между предложениями только смысловая.

3, Маленькая девочка бежала и кричала: – Не видали маму?

Если прямая речь идет в строку, без абзаца, то перед началом и в конце ее ставятся кавычки, например:

Маленькая девочка бежала и кричала: «Не видали маму?»

Справедливо сказал Гоголь, что «в Пушкине, как будто в лексиконе, заключилось все богатство, гибкость и сила нашего языка».

предшествовать прямой речи; в этом случае после него ставится двоеточие, а после прямой речи – знак препинания в соответствии с характером прямой речи, например:

Он отвернулся и, отходя, пробормотал: «А все-таки это совершенно против правил».

Билет5

1, Детство и юность Катерины прошли беззаботно. Как она сама говорит: …”жила, ни об чем ни тужила, точно птичка на воле”. Маменька в ней души не чаяла, наряжала ее, как куклу, работать не принуждала. Молодая девушка ходила умываться на ключ, слушала рассказы странниц, потом садилась за какую- нибудь работу, так проходил весь день. С детства Катя была очень смелой, решительной, горячей девушкой. Если она встречала на своем пути то, что противоречило ее идеалам, она становилась упрямой и непокорной. Это подтверждает случай с лодкой. Когда Катерине было шесть лет, она обиделась на родителей, убежала вечером из дома на Волгу, села в лодку и оттолкнулась от берега. И нашли ее только утром верст за десять. Катерина была наивной и доброй, воспитанной во вполне религиозном духе. После замужества жизнь Катерины сильно изменилась. Из свободного, радостного, возвышенного мира, в котором она чувствовала свое слияние с природой, девушка попала в жизнь, полную обмана и насилия. Дело даже не в том, что Катерина, вышла за Тихона не по своей воле: она вообще никого не любила и ей было все равно за кого выходить. Дело в том, что у девушки отняли ее прежнюю жизнь, которую она создала для себя. Катерина уже не чувствует такого восторга от посещения церкви, не может заниматься привычными ей делами. Грустные, тревожные мысли не дают ей спокойно любоваться природой. Кате остается терпеть, пока терпится, и мечтать, но она уже не может жить своими мыслями, потому что жестокая действительность возвращает ее на землю, туда, где унижение и страдание. Катерина пытается найти свое счастье в любви к Тихону: “Я буду мужа любить. Тиша, голубчик мой, ни на кого я тебя не променяю”. Но искренние проявления этой любви пресекаются Кабанихой: “Что на шею-то виснешь, бесстыдница? Не с любовником прощаешься”. В Катерине сильно чувство внешней покорности и долга, поэтому она и заставляет себя любить нелюбимого мужа. Тихон и сам из-за самодурства своей матери не может любить жену по-настоящему, хотя, наверное, и хочет. И когда он, уезжая на время, покидает Катю, чтобы нагуляться вволю, женщина становится совсем одинокой.

2, Ссп Характеризуется наличием сочинительной связи между простыми предложениями. Простые предложения соединяются сочинительными союзами. Перед союзами ставится запятая. Запятая не ставится, если: простые предложения имеют общий второстепенный член: В городском саду играл оркестр и пел фольклорный хор.

Союз cоединительные: и, да в значении и, ни…ни, тоже, также, не только…но и, как…так и; противительные: а, но, да в значении но, однако, однако же, зато; разделительные: или, либо, то…то, не то…не то, то ли… то ли.

Билет6

По ходу действия романа Достоевский пытается убедить своего героя в бесполезности его единичного бунта, в том, что бунт Раскольникова против бесчеловечности сам носит бесчеловечный характер. Но, я думаю, Раскольников все равно не понимает этого. Он не в состоянии отказаться от своей теории “сверхчеловека”, он не только не отказывается, но и старается по ней жить. В этом проявляется его вина перед всеми, его мечта засела у него не только в уме, но и глубоко в сердце. Родиону Раскольникову не нужны ни деньги, ни драгоценности. Все это — ничто по сравнению с возведением себя в разряд “сверхлюдей”. Но ведь единственным средством для того, чтобы быть таким, для Раскольникова явилось убийство. На протяжении всего романа он не только не уступает, но и становится все более и более уверенным в себе.

Доведенный до крайней степени отчаяния, Раскольников выдвигает страшную идею, согласно которой любой сильный духом человек при достижении благородной цели имеет право устранить все препятствия на своем пути каким угодно способом, в том числе грабежом и убийством. Он пишет статью, в которой излагает свою теорию, по которой всех людей можно подразделить на две группы: на «обыкновенных» людей и «...людей, имеющих дар или талант сказать в среде свое новое слово». И эти «особые» люди могут не жить по общим законам, они имеют право совершать преступления ради выполнения своей благой цели, ради «разрушения настоящего во имя лучшего». Он верит, что великая личность неподсудна.

Раскольникова волнует вопрос: «...вошь ли я, как все, или человек?.. Тварь ли я дрожащая или право имею?..» Оказавшись во власти своей идеи, он причислил себя к «необыкновенным» людям и, следуя своей теории, задумал убить жадную старуху-процентщицу, а на ее деньги совершать добрые дела, в частности спасти от нищеты и жалкого существования своих родных. Но, несмотря на то, что Раскольников оправдывал этот замысел своей теорией, он не сразу решается на убийство. В душе героя происходит жестокая внутренняя борьба. С одной стороны, он уверен в истинности своей теории, с другой стороны – не может переступить через собственную совесть. Однако последнее он считает слабостью, которую необходимо преодолеть.