- •Источники загрязнения

- •Последствия загрязнения атмосферы Земли

- •На долю развитых государств с 1950 по 2000 гг. Пришлось 77 % вредных промышленных выбросов в атмосферу, и именно они несут основную ответственность за изменения климата.

- •3.1. Виды вентиляции

- •Классификация теплового состояния человека

- •I. Бактериальные инфекции.

- •I. Бактериальные инфекции.

1. Гигиена как основная профилактическая дисциплина; предмет, цели, задачи гигиены. Значение гигиенических мероприятий в деятельности педиатра.

Гигиена - наука о здоровье, профилактическая дисциплина, разрабатывающая на основе изучения взаимодействия организма и факторов окружающей среды (природных и социальных) нормативы и мероприятия, осуществление которых обеспечивает предупреждение болезней, создает оптимальные условия для жизнедеятельности и самочувствия человека; наука о здоровье, о создании условий, благоприятных для сохранения человеком здоровья, о правильной организации труда и отдыха, о предупреждении болезней. Её целью является изучение влияния условий жизни и труда на здоровье людей, предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования человека, сохранение его здоровья и долголетия. Гигиена является основой профилактики заболеваний.

Сам термин гигиена происходит от греческого слова gigienos, что значит "целебный, приносящий здоровье".

Гигиена как наука включает в себя несколько дисциплин, например, коммунальную гигиену (гигиена воздуха, гигиена воды и водоснабжения, гигиена почвы и очистка населенных мест, гигиена жилищ и населенных мест, гигиена лечебно-профилактических учреждений), личную гигиену, гигиену питания, гигиену труда, гигиену детей и подростков и др.

Необходимо различать термины "гигиена" и "санитария".

Гигиена - это наука, а санитария - совокупность практических мероприятий, направленных на проведение в жизнь требований гигиены. То есть, гигиена является теоретической основой санитарии.

Предметом гигиены является изучение закономерностей взаимодействия факторов природной и социальной среды и организма человека, исследование причинно-следственных связей в системе "внешняя среда - здоровье человека", так как большинство случаев нарушения здоровья, болезней и раннего старения организма является результатом взаимодействия человека с неблагоприятными воздействиями внешней среды.

Задачи гигиены.

Основная задача гигиены состоит в профилактике, т.е. сохранении здоровья людей. В связи с этим можно назвать следующие основные направления:

Изучение влияния факторов окружающей среды - природных и социальных (физических, химических, биологических, психологических) на здоровье и трудоспособность населения и разработка соответствующих оздоровительных мероприятий. Этими вопросами занимаются различные разделы коммунальной гигиены.

Разработка средств и способов, направленных на повышение сопротивляемости организма к возможным неблагоприятным факторам внешней среды, на улучшение здоровья и физического развития. Эти задачи решают гигиена питания, гигиена труда, личная гигиена и др.

Борьба с инфекционными заболеваниями. Здесь прослеживается непосредственная связь между гигиеной и эпидемиологией.

Основными объектами исследования в гигиене выступают здоровый человек (социальная группа, популяция, население региона) и внешняя среда. По происхождению факторы внешней среды делятся на природные, производственные и бытовые. По своей природе факторы внешней среды разделяют на физические (климат, микроклимат помещений, атмосферное электричество, шум, вибрация, ионизирующие и неионизирующие излучения и другие), химические (химический состав атмосферного воздуха жилых и служебных помещений), биологические (микроорганизмы, растения, грибы, насекомые, животные и продукты их жизнедеятельности) и социально-бытовые (условия размещения, отдыха людей, питание, водоснабжение).

2. Экология человека: определение. Природные, антропогенные и социальные факторы среды обитания человека. Классификация экологических ситуаций.

Термин "Экология". Как самостоятельная наука экология сформировалась к началу 20-го века.

Экология - наука о взаимоотношениях организмов между собой и с окружающей средой.

Главная цель экологии - оптимизация взаимоотношений человека с окружающей средой, что должно позволить максимально использовать положительные влияния природы на человека.

■ Экология охватывает изучение процессов, происходящих в почве, воде, воздухе.

Экология является комплексной системой знаний. Она образует несколько разделов. Одним из разделов является медицинская экология.

Этапы развития экологии.

1866-1903 гг. - этап анализа окружающей среды химическими, физическими и биологическими методами.

1904-1958 гг. - анализ экологии отдельных видов животных и растений.

1959-1974 гг. - изучение экологических систем.

С 1975 г. до настоящего времени - период бурного развития экологии, профилизации экологии.

В. И. Вернадскому принадлежит научная разработка понятий биосфера и ноосфера.

Биосфера - оболочка земли, на которой и в которой развивается и существует жизнь.

Биосфера включает:

всю гидросферу до 12 км.

всю атмосферу до 10 км.

всю литосферу до 5 км.

Основа существования биосферы и динамического равновесия - круговорот веществ в природе.

Круговорот веществ обеспечивают: •

Организмы продуценты. Чаще это растения. Они образуют из неорганических веществ органические.

Организмы консументы. Они потребляют органические вещества и выделяют органические вещества. Консументы делятся на консументов I порядка (употребляют в пищу продуцентов) и консументов II порядка (употребляют в пищу консументов I порядка)

Организмы редуценты (микроорганизмы). Они перерабатывают органические остатки в неорганические вещества.

Полный обмен биомассы происходит за 15 лет.

Элементарная первичная структура биосферы - биоценоз.

Биоценоз - это участок биосферы, на котором в результате совместного существования растений, животных и микроорганизмов возникает тесная взаимосвязь и взаимозависимость живой природы. Биоценоз имеет строго очерченные границы, однороден.

Существует понятие экосистемы.

Экосистема - комплекс сообщества совместно проживающих организмов и условий их существования, объединенных общим круговоротом веществ, потоком энергии и обменом информации. Это - основная функциональная единица живой природы.

Экосистема не имеет четких границ. Размеры - от капли воды до вселенной. Например, Земля - сложная экосистема с определенным уровнем ресурсов.

Масса живого измеряется биллионами тонн. Включает в себя около 2.000.000 видов животных и 500.000 видов растений.

Ноосфера - оболочка Земли, где существует разумная жизнь. Естественно, что по своим границам ноосфера значительно уже биосферы. В то же время ноосфера оказывает влияние на всю биосферу в целом.

3. Окружающая среда (природная, антропогенная, социальная) и здоровье человека. Основные направления решения экологических проблем.

Окружающая среда (синоним - среда обитания человека) — совокупность природных, техногенных, социальных и культурных объектов, явлений и процессов внешних по отношению к человеку, с которыми он находится в прямых или косвенных взаимоотношениях.

Поскольку практически все элементы природы в той или иной степени используются или могут быть использованы (потенциальные природные ресурсы) человеком, представляется более точным рассматривать природные факторы по их отношению к выполняемым функциям в природе и в материальном производстве.

Если природные факторы рассматриваются при их использовании в общественном производстве, целесообразно применять термин природные ресурсы.

Если природные факторы выполняют экологические и социальные функции, целесообразно использовать термин окружающая природная среда.

Для характеристики обобщающего понятия, включающего в себя природные ресурсы и окружающую природную среду, по нашему мнению, следует использовать термин природная среда.

Таким образом, одни и те же элементы природы могут быть охарактеризованы в одном случае как природные ресурсы, в другом — как окружающая природная среда.

Природный фактор — любой предмет или явление, действующие вне и помимо участия человека (неантропогенные) или связанные с его биологической сущностью, то есть естественное воздействие природной среды, в определенных пределах применяемое, но не полностью снимаемое действием социальных факторов, включая техногеннеє воздействие.

Социальный фактор — предметы и явления, которые являются результатом функционирования человеческого общества.

Под социальной средой следует понимать искусственное материально-психологическое (информационное) окружение человека.

Природная среда в совокупности с социальной средой составляет окружающую среду человека.

В отечественной и зарубежной литературе всесторонне рассматривается понятие окружающей среды. Наиболее удачным можно считать определение, сформулированное Р. Лацко: «Окружающая среда — природный и созданный человеком материальный мир, который окружает человеческое общество и воздействует на него, в котором человек, как общественное существо, удовлетворяет свои потребности и в свою очередь воздействует на него своей деятельностью и преобразует.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА-совокупность естественных компонентов (атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, недр) окружающей природной среды, природных комплексов, ландшафтов и объектов, определяющих условия жизнедеятельности человека, обитания животных, растений и других живых организмов

Социально-психологическая среда — внеэкономические отношения между людьми, включающие степень внимания друг к другу, взаимное уважение или, наоборот, неуважение, интерес или безразличие к общему делу и успехам каждого члена коллектива, единство или различие вкусов, устремлений, предпочтений.

Социально-экономическая среда — отношения между людьми (и их группами) и между ними и создаваемыми (в том числе накопленными) ими материальными и культурными ценностями, воздействующими на человека. Она включает социально-психологические, социологические, демографические, национально-культурные, этнические, производственно-экономические и др. элементы.

По своему происхождению, окружающая среда представляет собой совокупность нескольких групп факторов воздействия на человека, флору и фауну в целом.

Физические факторы: солнечная радиация и другие физические воздействия космического происхождения (галактические, луна, межпланетное магнитное поле и др.),температура, влажность, скорость движения и давление воздуха, температура ограждающих поверхностей (радиационная температура от строительных конструкций, почвы, оборудования и др.), шум, вибрация, ионизирующие излучения, освещенность, электромагнитные волны и др.

Химические факторы: природные и искусственного происхождения химические элементы и соединения (загрязнители), входящие в состав воздуха, воды, почвы, пищевых продуктов, строительных материалов, одежды, обуви, различных предметов обихода и интерьера, бытовой электротехники, промышленного оборудования и др.

Биологические факторы: безвредные и вредные микроорганизмы, вирусы, глисты, грибки, разные животные и растения и продукты их жизнедеятельности.

Физические, химические, в определенной мере и биологические факторы могут быть как природного, так и искусственного (антропогенно-техногенного) происхождения, чаще имеет место воздействие на человека совокупности этих факторов.

Следует учитывать, что помимо перечисленных материальных факторов, значительное влияние а человека оказывают и факторы информационно - психологические – воздействие устного и печатного слова, слуховые и зрительные восприятия.

Факторы окружающей внешней среды воздействуют на морфологические и биохимические процессы жизнедеятельности в организме человека, органы и ткани которого контактируют с этими факторами, принимая т.о. непосредственное участие в формировании внутренней (эндогенной) среды организма. Они могут быть причиной возникновения различных заболеваний и усугубления их течения, но могут также быть использованы для более скорого выздоровления после заболевания и укрепления здоровья человека в целом.

На протяжении многовековой эволюции человечества, окружающая среда претерпевала серьезные изменений, существенно изменившие как саму эту среду, так и условия взаимодействия с ней населяющих Землю людей.

4. Источники и причины загрязнения биосферы. Механизмы действия экотоксикантов на организм ребенка и взрослого человека. Токсические факторы малой интенсивности, понятие.

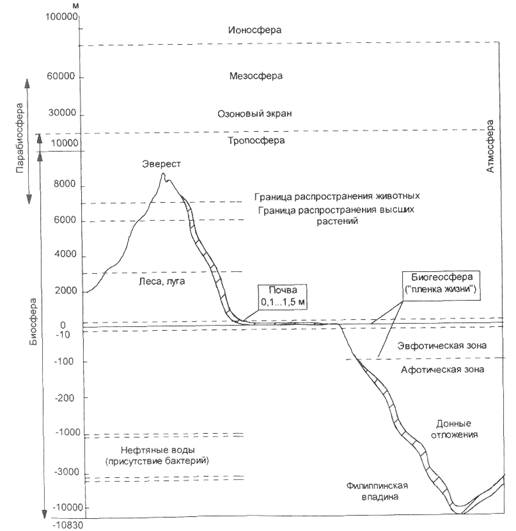

Биосфера, согласно учению академика В.И. Вернадского, представляет собой наружную оболочку Земли, включающую все живое вещество и область его распространения (среду обитания). Верхняя граница биосферы — защитный озоновый слой в атмосфере на высоте 20—25 км, выше которого жизнь невозможна ввиду воздействия ультрафиолетового излучения. Нижней границей биосферы являются: литосфера до глубины 3—5 км и гидросфера до глубины 11—12 км (рис. 1.3).

Компоненты биосферы: атмосфера, гидросфера, литосфера — выполняют важнейшие функции по обеспечению жизни на Земле.

Биосфера возникла около 4,5 млрд лет назад и прошла несколько этапов эволюционного развития: от первоначального круговорота органического вещества к биологическому круговороту — непрерывному обмену веществом и энергией между живыми организмами и окружающей средой в течение всей жизни организмов и после их смерти.

Важнейшими компонентами биосферы являются:

• живое вещество (растения, животные, микроорганизмы);

• биогенное вещество органического происхождения (уголь, торф, почвенный гумус, нефть, мел, известняк и др.);

• косное вещество (горные породы неорганического происхождения);

• биокосное вещество (продукты распада и переработки горных пород живыми организмами).

По В.И. Вернадскому, живое вещество является носителем свободной энергии биосферы и связано с неживым веществом биогенной миграцией атомов. Биомасса сухого вещества живых организмов Земли, включающих около 500 тыс. видов растений и 1,5 млн видов животных, чрезвычайно велика и составляет, примерно, 2,4232*1012 т. Ежегодный прирост живого вещества на Земле составляет около 8,8*1011 т. Через эти живые организмы прошло большое количество элементов верхней части литосферы, атмосферы и гидросферы.

Экотоксиканты – это экологически опасные факторы химической природы, которые способны долгое время сохраняться, мигрировать и накапливаться в ее биотических и абиотических компонентах. В концентрациях, превышающих естественный природный уровень, экотоксиканты оказывают токсическое воздействие, как на окружающую среду, так и на здоровье человека. Сегодня при изучении экотоксикантов большое внимание уделяется особенностям их кинетики, метаболизма, биотрансформации, кумуляции и концентрации; движению по пищевым цепочкам; переносу и переходам из одной среды в другую; возможностям превращений во вторичные загрязнители; их влиянию на различные организмы, входящие в экосистемы.

К экотоксикантам, имеющим приоритетное значение по степени опасности для окружающей среды и здоровья человека, из неорганических относятся тяжелые металлы, а из органических – нефть и нефтепродукты, полихлорированные и полициклические ароматические углеводороды. Особую опасность для человека представляют собой стойкие экотоксиканты диоксины, которые приводят к развитию диоксиновой патологии.

Механизмы, посредством которых вещества могут вызывать неблагоприятные

эффекты в биогеоценозах, многочисленны и, вероятно, в каждом конкретном

случае, уникальны. Вместе с тем, они поддаются классификации. Так, можно

выделить прямое, опосредованное и смешанное действие экотоксикантов.

Прямое действие - это непосредственное поражение организмов определенной

популяции или нескольких популяций (биоценоза) экотоксикантом или

совокупностью экотоксикантов данного ксенобиотического профиля среды.

Примером веществ с подобным механизмом действия на человека является

кадмий. Этот метал накапливается в организме даже при минимальном его

содержании в среде и при достижении критической концентрации инициирует

токсический процесс проявляющийся поражением дыхательной системы, почек,

иммуносупрессией и канцерогенезом.

Опосредованное - это действие ксенобиотического профиля среды на

биотические или абиотические элементы среды обитания популяции, в

результате которого условия и ресурсы среды перестают быть оптимальными для

её существования.

5. Влияние загрязнения биосферы на здоровье ребенка и взрослого человека (ближайшие и отдаленные эффекты неблагоприятного действия); профилактика.

Общая характеристика. Качество окружающей среды существенно влияет на здоровье населения. Практически все химические вещества и физические излучения в той или иной степени оказывают вредное воздействие на здоровье людей, причем важным здесь является уровень их присутствия в окружающей среде (концентрация вещества, доза полученной радиации и т.п.). При неблагоприятном воздействии первостепенное значение имеют мутагенный и канцерогенный эффекты. Представляет опасность влияние загрязнения на детородную функцию и здоровье детей. Для большого числа химических веществ характерно воздействие на метаболическую, имунную и другие системы, выполняющие защитные функции организма; их изменение содействует развитию неинфекционных заболеваний, большая доля которых приходится на сердечно-сосудистые и онкологические болезни.

Экологические факторы даже при невысоком уровне воздействия могут вызывать значительные расстройства здоровья людей. Загрязнение среды, несмотря на относительно малые концентрации веществ, вследствие большой длительности воздействия (практически на протяжении всей жизни человека) может приводить к серьезным нарушениям в состоянии здоровья, особенно таких малоустойчивых групп, как дети, пожилые люди, больные хроническими болезнями, беременные женщины.

Наиболее опасные загрязнители окружающей среды. Большие объемы поступлений в окружающую среду разнообразных химических веществ, биологических агентов при низком уровне контроля промышленных, сельскохозяйственных, бытовых и прочих загрязнителей не позволяют установить достаточно четко меру опасности для здоровья техногенных загрязнителей, содержащихся в атмосферном воздухе или почве, питьевой воде или продуктах питания.

По степени опасности для здоровья человека среди химических загрязнителей первенство в настоящее время принадлежит тяжелым металлам, хлорированным углеводородам, нитратам, нитритам и нитросоединениям, асбесту, пестицидам. Очень опасными для здоровья являются радионуклиды, токсины микроорганизмов, лекарственные средства (антибиотики и другие, как правило, синтетические химические соединения), а также ряд загрязнителей биологического происхождения: бактерии, вирусы, грибковые, простейшие и паразиты.

Наиболее опасными и токсичными из тяжелых металлов являются кадмий, ртуть и свинец. Установлена связь между количеством обнаруженных в воде и почве кадмия, свинца, мышьяка и уровнями заболеваемости злокачественными новообразованиями различных форм среди населения экологически неблагополучных районов.

Загрязнение кадмием пищевых продуктов, как правило, происходит из-за загрязнения почвы и питьевой воды сточными водами и другими отходами промышленных предприятий, а также при использовании фосфорных удобрений и пестицидов. В воздухе сельских местностей концентрация кадмия в 10 раз превышает уровни естественного фона, а в городской среде нормативы могут быть превышены до 100 раз. Больше всего кадмия человек получает с растительной пищей.

Ртуть, как другой биоцид, относящийся к тяжелым металлам, имеет два типа кругооборота в природе. Первый связан с естественным природным обменом элементарной (неорганической) ртути, второй, так называемый локальный, обусловлен процессами метилирования неорганической ртути, поступающей в окружающую среду в результате хозяйственной деятельности человека. Ртуть применяется в производстве каустической соды, бумажной массы, синтезе пластмасс, в электротехнической промышленности. Широкое применение ртуть имеет в качестве фунгицидов для протравливания посевного материала. Ежегодно до 80 тыс. т ртути в виде паров и аэрозолей выбрасывается в атмосферу, откуда она и ее соединения мигрируют в почву и водоемы.

В современных условиях основным источником загрязнения окружающей среды соединениями свинца является использование этилированного бензина. Естественно, что наибольшие концентрации свинца обнаруживаются в атмосферном воздухе городов и вдоль крупных автострад. В дальнейшем при включении в пищевые цепи свинец может поступать в организм человека с продуктами как растительного, так и животного происхождения. Свинец способен накапливаться в организме, особенно в костной ткани. Имеются сведения о влиянии свинца на рост заболеваний сердечно-сосудистой системы. Экспериментальные данные свидетельствуют, что для развития рака в присутствии свинца требуется в 5 раз меньшее количество канцерогенных углеводородов.

Большую опасность для здоровья человека представляют и лекарственные препараты, в основном антибиотики, широко применяемые в животноводстве. Значимость загрязнения ими продуктов животноводства связана с ростом аллергических реакций у людей на лекарственные препараты. В настоящее время для нужд сельского хозяйства используется 60 наименований антибиотиков отечественного производства. Гораздо более опасны из-за возможного включения в трофические цепи пестициды. В настоящее время разрешены для применения в сельском хозяйстве 66 различных пестицидов, обладающих помимо специфического действия на сельскохозяйственных вредителей неблагоприятными отдаленными последствиями различного рода (канцерогенным, эмбриотоксическим, тератогенным и др.). По данным Национальной академии наук США, токсикологи обладают относительно полной информацией о влиянии на здоровье лишь 10% используемых сейчас пестицидов и 18% используемых лекарств. По меньшей мере 1/3 пестицидов и лекарств не проходит никаких испытаний на токсичность. В отношении всех используемых в мире химикатов проблема еще серьезнее: 80% из них не проходили никаких испытаний.

Общеизвестно, что далеко не безвредными для организма являются нитраты и нитриты. Нитраты, используемые в качестве минеральных удобрений, в самых высоких концентрациях встречаются в зеленых овощах, например, в шпинате, салате, щавеле, свекле, моркови, капусте. Особенно опасны высокие концентрации нитратов в питьевой воде, так как при их взаимодействии с гемоглобином нарушаются его функции переносчика кислорода. Возникают явления кислородного голодания с признаками одышки, асфиксии. В тяжелых случаях отравление может заканчиваться летальным исходом. Экспериментально доказано, что нитраты обладают также мутагенным и эмбриотоксическим действием.

Нитриты, представляющие собой соли азотистой кислоты, давно используются в качестве консерванта при изготовлении колбас, ветчины, мясных консервов. Другая опасность нахождения в продуктах питания нитритов заключается в том, что в желудочно-кишечном тракте под воздействием микрофлоры из нитритов образуются нитросоединения, обладающие канцерогенными свойствами.

Стойкими в экологических цепях оказываются радионуклиды, поступающие в организм человека также в основном с продуктами питания. Из продуктов расщепления урана стронций-90 и цезий-137 (имеющие период полураспада порядка 30 лет) представляют особую опасность: стронций вследствие своего сходства с кальцием очень легко проникает в костную ткань позвоночных, тогда как цезий накапливается в мускульных тканях, замещая калий. Они способны накапливаться в организме в количествах, достаточных для причинения ущерба здоровью, оставаясь в зараженном организме практически всю его жизнь и вызывая канцерогенные, мутагенные и другие заболевания.

Особенности влияния загрязнения атмосферы. Влияние загрязнения воздуха разнообразно, начиная от неприятных запахов и кончая ростом заболеваемости и смертности, в том числе от сердечно-сосудистых болезней. Воздействие атмосферных загрязнителей чаще всего приводит к ослаблению иммунитета, что сопровождается снижением сопротивляемости организма и повышенной заболеваемостью. Согласно данным американских ученых, в городах с невысоким уровнем загрязнения при эпидемии гриппа среднее число заболеваний увеличивается на 20%, а в городах с высоким уровнем – на 200%.

По данным российских исследователей (1994 г.), установлено, что степень воздействия атмосферных загрязнений на заболеваемость населения зависит от возраста: наименее чувствительной является группа населения в возрасте 20–39 лет, а наиболее чувствительными – группа детей в возрасте от 3 до 6 лет (в 3,3 раза) и возрастная группа населения старше 60 лет (в 1,6 раза).

Исследованиями Института экологии и гигиены окружающей среды РАМН установлена связь между уровнем суммарного загрязнения воздуха и показателями аллергической заболеваемости у детей. Так, в Москве доля часто болеющих ОРЗ (острые респираторные заболевания) детей в очень загрязненных районах составила 8%, а в менее загрязненных – 1,2%. В Тольятти дети, проживающие в зоне влияния выбросов Северного промышленного узла, в 2,4–8,8 раза чаще страдали заболеваниями верхних дыхательных путей, бронхиальной астмой, чем дети, проживающие в относительно чистом районе.

В последнее десятилетие существенно возросли суммарные выбросы в атмосферу от автотранспорта, которые составляют более 2/3 общих поступлений в атмосферу на территории России, причем в разных городах на долю этих выбросов приходится от 45 до 85% загрязнения воздуха. В результате примерно 30% городского населения страны дышит воздухом, в котором концентрация вредных веществ превышает санитарно-гигиенические нормативы в 10 и более раз. В целом, по данным санитарно-эпидемиологической службы, в 1992 г. более 60 млн. человек проживали в условиях постоянного превышения ПДК в атмосферном воздухе ряда вредных веществ.

В городах с развитой металлургической промышленностью взрослое население чаще страдает болезнями органов кровообращения (в 1,5 раза) и органов пищеварения (в 1,7), а дети почти в 1,5 раза чаще страдают болезнями органов дыхания и пищеварения, а также болезнями кожи и слизистых оболочек глаз. Проживание в центрах размещения нефтехимической промышленности и оргсинтеза ведет к увеличению заболеваемости детей бронхиальной астмой (в 2–3 раза) и болезнями кожи и слизистых оболочек (в 2 раза).

Наиболее ярко демонстрируют влияние загрязнений атмосферы на здоровье данные исследований, проведенных в районах размещения заводов по производству белково-витаминных концентратов (БВК) и продуктов микробиологического синтеза, где при росте общей заболеваемости в 2–3 раза выявлен рост аллергических заболеваний до 2–12 раз. В городах Ангарске и Кириши, где размещены заводы БВК, рост заболеваемости принял катастрофический характер – до 20–28 раз, что неоднократно приводило к социальной напряжености и демонстрациям населения, направленных против функционирования этих производств.

Влияние загрязнений воды. По данным ООН, в мире выпускается до 1 млн. наименований в год ранее не существовавшей продукции, в том числе до 100 тысяч химических соединений, из которых около 15 тысяч являются потенциальными токсикантами. По экспертным оценкам, до 80% всех химических соединений, поступающих во внешнюю среду, рано или поздно попадают в водные источники. Подсчитано, что ежегодно в мире выбрасывается более 420 км3 сточных вод, которые в состоянии сделать непригодной к употреблению около 7 тыс. км3 чистой воды.

Состояние водоснабжения населения России неудовлетворительное. Анализ качества питьевой воды, проведенный Институтом экологии человека и гигиены окружающей среды РАМН в ряде городов России, свидетельствует о несоответствии качества воды гигиеническим требованиям в 80–90% централизованных систем водоснабжения. Около 1/3 населения использует для питья воду из децентрализованных источников, которая в 32% случаев также не отвечает требованиям качества. В целом, около 50% населения Российской Федерации продолжает использовать для питья воду, не соответствующую санитарно-гигиеническим нормам.

Известно, что более 80% потребляемой воды в нашей стране отбирается из поверхностных вод, наиболее распространенными загрязнителями которых являются нефтепродукты, фенолы, углеводороды, соединения железа, аммонийный азот, тяжелые металлы (кадмий, хром, цинк, мышьяк, ртуть и др.), хлориды, сульфаты, нитраты, нитриты и др.

Существующая в нашей стране система контроля качества питьевой воды из-за недостаточного технического обеспечения не позволяет в полной мере определять степень опасности загрязнения воды для здоровья человека. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала осуществлять контроль воды с 1992 г. примерно по 100 показателям, большая часть из которых непосредственно влияет на здоровье. Отечественный ГОСТ 2874–82 «Вода питьевая» содержит нормативы только по 28 показателям.

Опасность накопления загрязнения по трофичеким цепям. Как следует из вышеизложенного, потребление загрязненной пищи сопровождается накоплением (аккумуляцией) загрязняющих веществ по трофическим цепям в экосистеме. Явление, связанное с относительным ростом концентрации загрязняющих веществ в организмах по мере продвижения по трофической цепи, называется биотическим накоплением химических веществ в экосистеме. Таким образом, в организмах консументов накапливаются пестициды (например, ДДТ), радиоактивные элементы и др. Устрица может содержать в 70000 раз больше ДДТ, чем в воде, где она обитает. В конечном итоге, человек – суперхищник в социоприродной экосистеме, находясь в конце трофической цепи, страдает больше других биологических организмов («эффект экологического бумеранга»).

Ниже приведены для примера эмпирические величины коэффициента аккумуляции радиоактивного фосфора-32, содержащегося в речной воде реки Колумбии из-за сбросов отходов плутониевого реактора, по условной пищевой цепи:

ФИТОПЛАНКТОН – РЫБА – ЧЕЛОВЕК.

1 1000 5000

Еще большие величины коэффициента накопления радиоактивных элементов обнаруживаются в морской среде. Например, по данным измерений американских ученых коэффициенты накопления в фитопланктоне для ряда изотопов: железо-55, свинец-210, фосфор-31 и цинк-65 имеют величины от 20000 до 40000. Поэтому пищевые цепи в морской среде могут положить начало аккумуляции некоторых радиоактивных элементов в количествах, значительно превышающих нормативы радиационной безопасности.

Приведенные выше оценки коэффициентов аккумуляции химически и радиационно опасных загрязнителей в окружающей среде показывают, что даже при незначительных их концентрациях в компонентах окружающей среды за счет эффекта биотического накопления по трофическим цепям в продуктах питания (особенно животного происхождения) могут содержаться вредные для здоровья вещества в концентрациях, значительно превышающих ПДК.

О возможном усилении экологических воздействий на здоровье. По оценкам экспертов ВОЗ, данным в 80-х гг. ХХ в., состояние здоровья современного человека на 50% определяется образом жизни, на 10% – медициной (хотя роль медицины огромна при спасении раненых и больных, но к сожалению, на уровень здоровья она пока оказывает незначительное влияние), на 20% – наследственностью, а роли экологических факторов (качества окружающей среды) в состоянии здоровья отводится около 20%. Последняя цифра показывает, что хотя в 80-е годы влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека не было определяющим, все-таки оно было достаточно заметным.

Колоссальные приросты промышленного производства и многократно увеличившиеся объемы выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду в прошедшие два десятилетия позволяют предполагать и значительно возросшее воздействие экологических факторов на здоровье человека. Прогнозные оценки иркутского профессора Ю.М. Горского, опубликованные в его работе «Основы гомеостатики» (см. Проблемы окружающей среды и природных ресурсов // Обзорная информация ВИНИТИ, 2000. N 5), показывают, что для Иркутской области и ряда других регионов России к 2005 г. можно ожидать следующие изменения: роль экологических факторов возрастет до 40%, действие генетического фактора – до 30% (за счет негативных изменений генетического аппарата), а роль образа жизни и медицины в поддержании здоровья снизится соответственно до 25 и 5%. Даже здоровый образ жизни не сможет остановить процессы ухудшения здоровья человека, если нация начнет вырождаться. По оценкам ВОЗ, известно, что если повреждение генетического аппарата у новорожденных достигает 10 % то неизбежно начинается вырождение нации. По мнению Ю. Горского, в России уже имеется несколько таких «экологически горячих точек», где указанный предел превышен.

Приведенные выше оценки требуют более тщательного анализа. Рассмотренный здесь пессимистический прогноз развития возможного сценария ухудшения здоровья в ближайшие годы показывает, что современное состояние окружающей среды на планете требует проведения комплекса оперативных мер по оздоровлению среды, пока еще процессы деградации биосферы не приняли (если уже не приняли) характера необратимых изменений. Одной из наиболее эффективных мер, как нам представляется, следует рассматривать использование недавно полученных положительных результатов комплексного исследования генома человека, что позволит за счет направленного снижения уровня генетических нарушений в человеческом организме уменьшить воздействие генетического и экологического факторов на здоровье человека.

В заключение отметим, что в стремлении к независимости от природы общество дошло сегодня до критического состояния отчуждения от нее, создав тем самым реальную угрозу собственного существования на планете. Это отчуждение проявляется наиболее явно в безудержном росте материального потребления, в культивировании все новых потребностей в вещах. В стремлении к независимости от сил природы общество и отдельный человек, все чаще нарушая естественные экологические связи, забывают о своей ответственности за окружающий мир.

Выйдя в космос и создав искусственные условия для долговременной жизни под водой и под землей, человек остается биологическим видом и должен соблюдать определенные эволюционно выработанные условия состояния окружающей среды (температура, давление, газовый состав атмосферного воздуха, химический состав пищи и многое другое). В последние десятилетия в связи с высокими темпами индустриализации явно наметились тенденции к ухудшению условий состояния окружающей природной среды, что вызывает опасения в сохранении благоприятных условий не только для существования человека, но и для природной среды в целом. Однако проблема ухудшения качества окружающей среды имеет не биологическое происхождение, а вызвана социальными факторами и отражает противоречия взаимодействия общества и природы, обострение которых связано с нерациональным природопользованием потребительским и порой хищническим отношением человека к природе, низким уровнем экологической культуры.

Однако общество, культура, человек в отношении к природе обладают не только разрушительным, но и созидательным потенциалом, способны преодолеть экологический кризис. В экологическом сознании человечества сегодня совершается важнейший переход. Прежде люди сами создавали экологические тупики и затем думали о том, как из них выбраться, как преодолеть созданную опасность жизни. Сегодня главные усилия должны быть направлены на выработку таких форм социальной активности, которые свели бы к абсолютному минимуму экологический риск, обеспечивали бы экологическую безопасность жизни. Как и для всего человечества, для России выход из экологического кризиса видится в переходе на модель устойчивого (не разрушающего, не истощающего и не загрязняющего природную среду) развития, которая рассматривается как единственная альтернатива безудержному экономическому росту, характерному для рыночной модели природопользования.

В современных условиях в развитых странах создаются научно обоснованные и экономически эффективные системы государственного, общественно-политического и экономического управления природопользованием и охраной окружающей среды. Во многих странах разрабатывается государственная экологическая политика на различных уровнях управления и обеспечивается централизованное финансирование природоохранной деятельности, возрастает роль научного сообщества в решении экологических проблем. Эти мероприятия могут быть осуществлены лишь на основе новой социальной и экономической политики, на экологическом воспитании и образовании, которые должны привести к изменению отношения человека к природе и его поведению в окружающей среде. В этом процессе особенно возрастает роль экологических знаний.

6. Источники загрязнения атмосферного воздуха; влияние на здоровье населения.

Загрязнение атмосферы Земли — принесение в атмосферный воздух новых нехарактерных для него физических, химических и биологических веществ или изменение их естественной концентрации.

Виды загрязнения

По источникам загрязнения выделяют два вида загрязнения атмосферы

естественное

антропогенное

По характеру загрязнителя загрязнение атмосферы бывает трёх видов:

физическое — механическое (пыль, твердые частицы), радиоактивное (радиоактивное излучение и изотопы), электромагнитное (различные видыэлектромагнитных волн, в том числе радиоволны), шумовое (различные громкие звуки и низкочастотные колебания) и тепловое загрязнение (например, выбросы тёплого воздуха и т. п.)

химическое — загрязнение газообразными веществами и аэрозолями. На сегодняшний день основные химические загрязнители атмосферного воздуха это:оксид углерода (IV), оксиды азота, диоксид серы, углеводороды, альдегиды, тяжёлые металлы (Pb, Cu, Zn, Cd, Cr), аммиак, пыль и радиоактивные изотопы

биологическое — в основном загрязнение микробной природы. Например, загрязнение воздуха вегетативными формами и спорами бактерий и грибов,вирусами, а также их токсинами и продуктами жизнедеятельности.

Источники загрязнения

Основными источниками загрязнения атмосферы являются:

Природные (естественные загрязнители минерального, растительного или микробиологического происхождения, к которым относят извержения вулканов, лесные и степные пожары, пыль, пыльцу растений, выделения животных и др.)

Искусственные (антропогенные), которые можно разделить на несколько групп:

— Транспортные — загрязнители, образующиеся при работе автомобильного,железнодорожного, воздушного, морского и речного транспорта;

— Производственные — загрязнители, образующиеся как выбросы притехнологических процессах, отоплении;

— Бытовые — загрязнители, обусловленные сжиганием топлива в жилище и переработкой бытовых отходов.

По составу антропогенные источники загрязнения атмосферы также можно разделить на несколько групп:

Механические загрязнители — пыль цементных заводов, пыль от сгорания угля в котельных, топках и печах, сажа от сгорания нефти имазута, истирающиеся автопокрышки и т. д.;

Химические загрязнители — пылевидные или газообразные вещества, способные вступать в химические реакции;

Радиоактивные загрязнители.

Последствия загрязнения атмосферы Земли

К последствиям загрязнения земли можно отнести парниковый эффект, кислотные дожди, смог и озоновую дыру. Астрономы утверждают, что прозрачность атмосферы уменьшилась за последнее время. Также установлено, что ежегодно из-за загрязнения атмосферы земли погибают не менее 1,3 миллионов человек.

Загрязнение воздуха действует на людей по-разному. ,Многие факторы, такие как: состояние здоровья, возраст, емкость легких и время, проведенное в загрязненной среде могут повлиять на эффект, производимый загрязняющими веществами на здоровье.

Крупные частицы загрязняющих веществ могут отрицательно воздействовать на верхние дыхательные пути, тогда как частицы меньшего размера могут проникать в мелкие дыхательные пути и альвеолы легких.

Люди, подверженные воздействию загрязнителей воздуха, могут испытывать как краткосрочные,так и отдаленные последствия в зависимости от действующих факторов. Загрязнение окружающей среды в городах влияет на повышение числа обращений по скорой помощи и госпитализаций с заболеваниями легких, сердца и инсультами. В исследованиях ранее изучалось влияние загрязнения воздуха в основном на легкие, как место первичного контакта загрязняющих веществ с телом человека. Однако, имеется растущее количество фактов, которые показывают отрицательный эффект загрязнения воздуха на сердце.

Следующие симптомы и заболевания связаны с загрязнением воздуха:

|

Другие исследования также связывали влияние загрязнителей в выбросах автотранспорта на задержку роста плода и преждевременные роды. Ключевые факты Согласно отчету Европейского тематического центра по качеству воздуха и изменению климата (ETC/ACC) ежегодно в 27 государствах-членах ЕС с загрязнением воздуха связано 455 000 случаев преждевременной смерти.

|

|

|

Конкретные причины воздействия на здоровье

Влияние загрязнения на здоровье, скорее всего, обусловлено воздействием множества загрязняющих веществ, а не одного элемента; тем не менее, некоторые исследования определили специфические последствия влияния озона и твердых примесей.

Влияние озона на состояние здоровья

Исследование, проведенное экспертами в США, показало зависимость уровня смертности в летний период от изменения концентрации озона.

Ответная реакция на действие озона зависит от трех факторов:

• концентрация - чем выше уровень содержания озона, тем больше пострадавших,

• продолжительность - чем дольше воздействие, тем сильнее отрицательный эффект на легкие,

• объем вдыхаемого воздуха - чем выше физическая активность человека, тем сильнее отрицательный эффект на легкие.

Симптомы включают воспаление и раздражение легких, что может привести к другим проблемам, например, кашель или чувство стеснения в груди. Эти симптомы могут исчезнуть после прекращения воздействия озона.

Влияние твердых примесей на состояние здоровья

Как показали предыдущие исследования, тонкодисперсные частицы играют важную роль в поражении легких, так как проникая в малые дыхательные пути и альвеолы, они могут необратимо повредить их.

Тонкодисперсные частицы также находятся в воздухе во взвешенном состоянии в течение более длительного времени и переносятся на более длинные расстояния. Более верояно, что они непосредственно попадают из легких в кровь и другие части тела, что может влиять на сердце.

Влияние проживания бвлизи оживленной дороги на состояние здоровья

Вдоль дорог с интенсивным движением концентрация загрязнителей от выхлопных газов может достигать чрезвычайно высокого уровня, а наиболее экстремальные условия наблюдаются на узких улицах с высокими зданиями. |

Люди, которые гуляют, играют или живут рядом с главными дорогами, имеют более высокий риск возникновения проблем со здоровьем, особенно во время периодов ежедневных поездок на работу и обратно.

Это особенно актуально для развития астмы. Большой объем данных подтвердил, что загрязнители в выбросах автотранспорта способствуют развитию детской астмы, по крайней мере, среди генетически предрасположенных детей.

7. Основные загрязнители атмосферного воздуха, механизм действия на организм ребенка и взрослого человека. Направления охраны атмосферного воздуха.