- •Часть II. Геология беларуси

- •Раздел 2. Основные черты геологического строения беларуси

- •Тема 7. Основные структуры территории Беларуси

- •Тема 9. Магматические и ультраметаморфические комплексы Инчукалнская складчатая зона Нижний протерозой (pr1)

- •Белорусско–Прибалтийский гранулитовый пояс Нижний архей (ar1)

- •Верхний архей(ar2)

- •Верхний архей–нижний протерозой(ar2–pr1)

- •Нижний протерозой(pr1)

- •Смолевичско–Дрогичинская шовная зона Нижний протерозой(pr1)

- •Нижний протерозой(pr1)

- •Брагинский гранулитовый массив Нижний протерозой(pr1)

Часть II. Геология беларуси

Раздел 2. Основные черты геологического строения беларуси

Тема 7. Основные структуры территории Беларуси

Беларусь расположена на западе Восточно-Европейской платформы. Здесь на архей-нижнепротерозойском кристаллическом фундаменте залегает платформенный чехол мощностью от 0 до 6000 м. В составе чехла выделяются породы от верхнего протерозоя до антропогена.

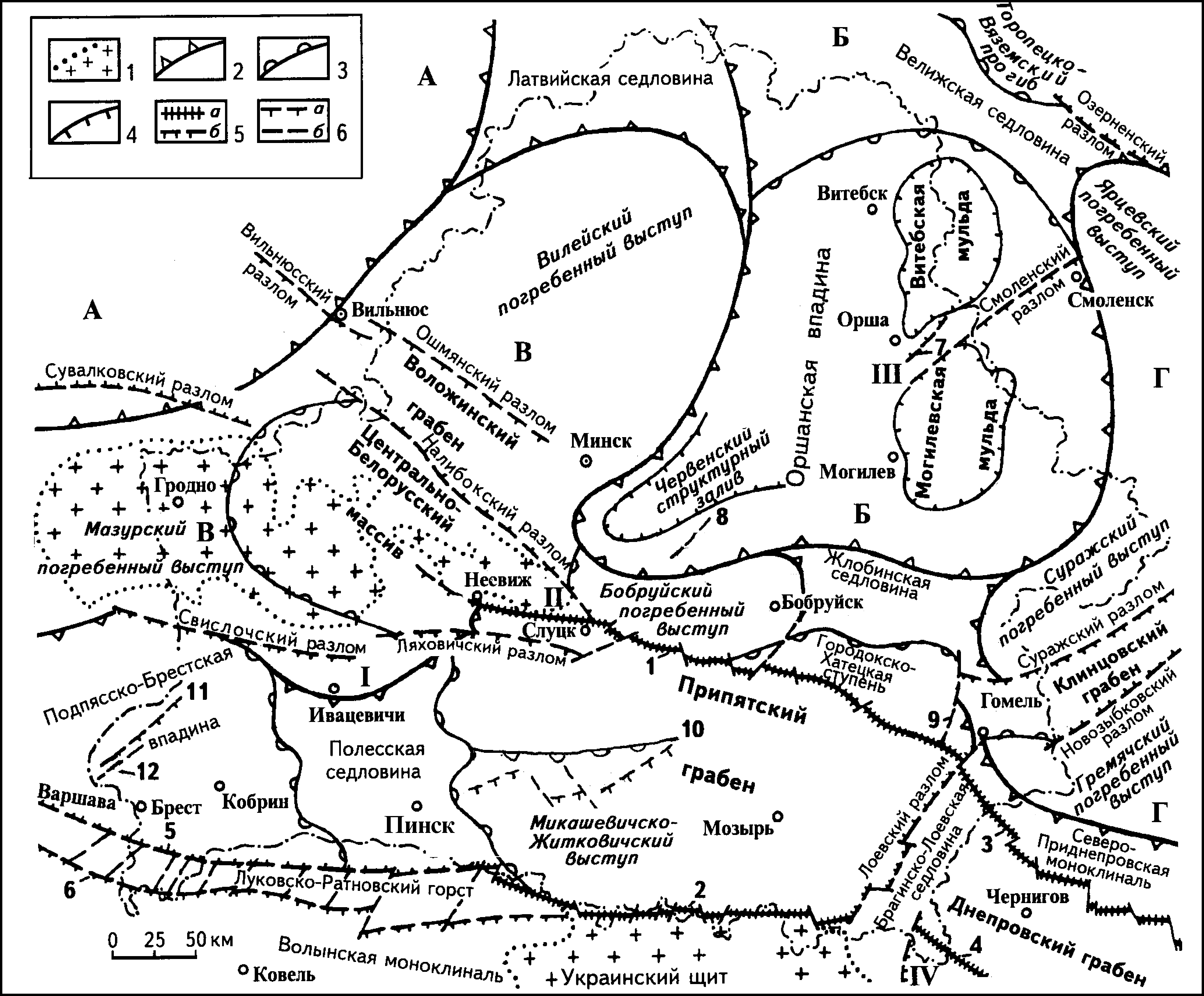

По поверхности фундамента в составе чехла выделяются следующие структуры I порядка: антеклизы – Белорусская и Воронежская, Украинский щит, Балтийская синеклиза, Оршанская и Брестская впадины, Припятский прогиб, Латвийская, Полесская, Жлобинская и Брагинско-Лоевская седловины (рис. 2.1).

Белорусская антеклиза расположена в западной части Беларуси. На западе в пределах Польши и Литвы она обрезается меридиональным Ольштынским разломом, за которым начинается резкое погружение фундамента от 2 до 10 км (Балто-Подольский линиамент перикратонный прогиб). Ее общая протяженность – 300 км в длину и 220 км в ширину. В её пределах выделяется несколько структур II порядка: Белорусский массив, Бобруйский, Мазурский, Вилейский и Ивацевичский погребенные выступы и Воложинский грабен. Абсолютные отметки фундамента колеблется в пределах от +103 до –500 м. В южной части антеклизы – на Белорусском массиве и Ивацевичском выступе – в составе чехла выделяются породы верхнего протерозоя (главным образом вендский комплекс), перекрытые либо мезозойскими и кайнозойскими, либо только кайнозойскими породами. В составе чехла на северо-западе Белорусского массива развиты породы венда, докембрия, ордовика и силура. В Воложинском грабене, осложняющем северо-восточный склон антеклизы, в осадочном чехле развиты главным образом породы венда и рифея, а в его северо-западной части на вендских породах залегают отложения кембрия, ордовика и силура, а на юго-востоке Воложинского грабена на венде залегают породы девонского возраста.

На Вилейском погребенном выступе, расположенном так же на северо-восточном склоне антеклизы и непосредственно с северо-востока примыкающем к Воложинскому грабену, в чехле залегают в его северо-западной части главным образом породы венда, а на северо-востоке – рифея, венда и девона, а в его крайней северо-западной части на вендских отложениях лежат породы кембрия, ордовика и силура.

В составе чехла на Бобруйском погребенном выступе выделяются породы рифея, венда и среднего девона.

Воронежская антеклиза заходит на территорию Беларуси только своей северо-западной оконечностью. В её пределах выделены Суражский и Гремячский выступы, на которых глубина до фундамента находится на отметке –0.5 км. Их разделяет Клинцовский грабен. В составе платформенного чехла в этой части антеклизы выделяется рифей, венд и девон.

Украинский щит заходит в пределы южной Беларуси только своей северной окраиной. Здесь он контактирует по региональному разлому с Припятским прогибом. На нескольких участках в Лельчицком районе породы фундамента Украинского щита выходят на дневную поверхность.

Рисунок 2.1 Тектоническое районирование территории Беларуси по поверхности фундамента (составили Р.Г. Гарецкий и Р.Е. Айсберг).

Границы: 1 – выходов фундамента по подошве юрско-антропогеновых отложений; 2 – структур I порядка, 3 – структур II порядка, 4 – структур III порядка; 5 – суперрегиональные (а) и региональные (б), 6 – субрегиональные (а) и локальные (б); синеклизы: А – Балтийская, Б – Московская; антеклизы: В – Белорусская, Г – Воронежская; погребенные выступы: I – Ивацевичский, II – Бобовнянский, III – Оршанский горст; IV – Южно-Приднепровская моноклиналь; разломы: 1 – Северо-Припятский, 2 – Южно-Припятский, 3 – Северо-Днепровский, 4 – Южно-Днепровский, 5 – Северо-Ратновский, 6 – Южно-Ратновский, 7 – Оршанский, 8 – Осиповичский, 9 – Гомельский, 10 – Житковичский, 11 – Высоковский, 12 – Прибугский.

Московская синеклиза заходит на территорию севера-востока Беларуси. В её состав входит Оршанская впадина.

Оршанская впадина занимает всю северо-восточную часть Беларуси. Её длина достигает 300 км, ширина 200 км. Восточный склон этой впадины располагается уже в пределах Смоленской области. Глубина до фундамента в Оршанской впадине достигает –1800 м. В её составе выделяются три структуры второго порядка: Витебская и Могилёвская мульды и разделяющий их Оршанский горст. В составе платформенного чехла этой впадины повсеместно распространены породы рифея, венда и девона, а на юге в её пределы заходят юрские и меловые отложения.

Брестская впадина расположена в юго-западной части Беларуси. На западе она уходит в пределы Польши. Её размеры в пределах Беларуси 140 х 130 км, а глубина до фундамента до –1500 м. На юге Брестская впадина ограничена Луковско-Ратновским горстом, южнее которого на территории северо-западной Украины находится Волынская моноклиналь. В платформенном чехле Брестсткой впадины выделены породы венда, кембрия, ордовика, силура, триаса, юры, мела, палеогена и неогена.

На Луковско-Ратновском горсте в составе чехла установлены только породы рифея, венда, мела, палеогена и неогена. Глубина до фундамента в его пределах – от 0,1 км до 1 км.

Припятский прогиб находится на юго-востоке Беларуси. Его длина 180 км, ширина – 130 км. Глубина до фундамента в разных тектонических блоках изменяется от –1500 м до –6000 м. Припятский прогиб расчленён разломами на многочисленные структуры второго порядка, которые имеют вид горстов, грабенов, погребенных выступов, приразломных поднятий и опусканий. В юго-западной и центральной частях Припятского прогиба чехол начинается породами рифея и венда. В юго-восточной части прогиба эти образования отсутствуют. Повсеместно в составе чехла распространены породы девона, карбона, перми, триаса, юры, мела, палеогена и неогена.Брагинско-Лоевская седловина отделяет Припятский прогиб от Днепрово-Донецкого. Глубина до фундамента в её пределах изменяется от–500 до –2000 м. Платформенный чехол сложен породами девона и более молодыми. Полесская седловина отделяет Припятский прогиб от Брестской впадины. Её ось проходит от Пинска к Ивацевичам в север-северо-западном направлении. Длина седловины 120 км, ширина – 95 км, глубина до фундамента от –300 до –650 м. Платформенный чехол представлен породами рифея, венда, юры, мела, палеогена и неогена. От Полесской седловины на восток в сторону Припятского прогиба заходит в виде структурного носа Микашевичско-Житковичский выступ, разделяя его на две впадины – на севере – Старобинскую, а на юге Туровскую. Кристаллический фундамент в его пределах залегает на глубине всего –20 м и прикрыт только породами палеогена и неогена. На его северном склоне выделяются рифейские, вендские и девонские отложения.

Жлобинская седловина является восточным продолжением Бобруйского погребенного выступа. Она разделяет Оршанскую впадину и Припятский прогиб. Глубина залегания фундамента здесь от –600,–800 м в осевой части и на северном склоне и до –1500, –2000 м на южном.

Латвийская седловина отделяет Оршанскую впадину, входящую в состав Московской синеклизы, от Балтийской синеклизы. Фундамент в её пределах залегает на глубинах от –700 до –1000 м.

РАЗДЕЛ 3. СТРАТИГРАФИЯ, МАГМАТИЧЕСКИЕ И

УЛЬТРАМ ЕТАМОРФИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ФУНДАМЕНТА

Тема 8. Стратиграфия архея и нижнего протерозоя

Фундамент Беларуси изучен почти исключительно по данным бурения и геофизическим исследованиям. Он вскрыт в разных районах территории республики более чем 4500 скважинами. Фундамент залегает на глубинах от –20 м на Житковичско-Микашевичском выступе Полесской седловины до

–6000 м в Припятской впадине. Кристаллические породы фундамента вскрыты на глубину от нескольких метров до 900 м. По площади республики эти скважины распределены очень неравномерно. Около половины из них пробурены на Житковичско-Микашевичском выступе, более 1700 – на Белорусском массиве, почти 400 – в Припятской впадине, двумя десятками скважин фундамент вскрыт на юго-западе Беларуси в западной части Полесской седловины и в Брестской впадине и только единичными скважинами в Оршанской впадине.

На большей части территории республики фундамент сложен интенсивно дислоцированными метаморфическими комплексами, прорванными интрузиями разного состава и возраста и разбитыми разломами, главным образом, северо-восточного и в меньшей мере меридионального, субширотного и северо-западного простирания на крупные тектонические блоки разных размеров.

Разный уровень изученности фундамента буровыми работами приводит к тому, что в разных регионах различна и степень детализации стратиграфических подразделений и разная степень их обоснованности. Фундамент большей частью сложен глубоко метаморфизованными породами, которые нередко подвергались ультраметаморфической переработке. Они полностью утратили первичный минеральный состав и первичные структурные и текстурные признаки. Всё это приводит к тому, что возрастные соотношения между различными комплексами пород фундамента устанавливаются с большим трудом, либо вовсе не могут быть установлены. Большие затруднения для стратификации пород фундамента обусловлены ещё и тем, что количество надёжных определений изотопного возраста пород очень невелико.

По этой причине в основу расчленения образований кристаллического фундамента было положено выделение крупных естественных ассоциаций (или комплексов) пород, характеризующихся определённым минеральным составом, структурно-текстурными особенностями, уровнем метаморфических и ультраметаморфических преобразований, которые сформировались в ходе крупных самостоятельных этапов эволюции структуры земной коры этого региона.

Определение взаимного положения выделяемых подразделений в общем разрезе раннедокембрийских образований осуществлялось на основе интерпретации наблюдаемых в разрезах скважин соотношений пород, установления последовательности метаморфических преобразований, которые выражались в смене минеральных парагенезисов. Возраст выделенных комплексов устанавливался по немногочисленным изотопным датировкам и по сопоставлению с более детально изученными районами развития раннего докембрия (Украинским и Балтийским щитами). Выделение возрастных подразделений производилось на основе стратиграфической схемы архея и нижнего протерозоя, утверждённой МСК в 1990 г. Были приняты следующие границы: между нижним и верхним археем – 3150 млн. лет, между археем и протерозоем – 2500 млн. лет, между нижним и верхним протерозоем – 1650 млн. лет.

Нижний архей (AR1). Наиболее древними образованиями в фундаменте Беларуси признаются породы, метаморфизованные в наиболее высокой, гранулитовой, фации метаморфизма. Эти продукты вместе с продуктами ультраметаморфической их переработки, слагают приблизительно 50 % всей поверхности фундамента внутри Беларуси. Они подразделены на две серии и одну толщу (табл. 2.1). На западе Беларуси к ним относится существенно метабазитовая* щучинская серия (AR1gr). На востоке – кулажинская серия (AR1kl). Рудьмянская серия (AR1-2rd) развита между ними. Породы гранулитового комплекса лучше всего изучены в пределах Белорусско-Прибалтийского пояса и в Брагинском гранулитовом массиве. Существенные различия в составе гранулитов этих районов и привели к выделению двух различных серий: щучинской в Белоруско-Прибалтийском гранулитовом поясе и кулажинской в Брагинском массиве (рис. 2.2).

Щучинская серия (AR1gr). По петрографическому составу она расчленяется на две толщи: нижнюю – заборскую (AR1zb) и верхнюю дитвинскую (AR1dt). Обе они распространены в пределах Белорусско-Прибалтийского гранулитового пояса, вытянутого в северо-восточном направлении в виде полосы, шириной 200-300 км и занимающего почти всю северо-западную часть Беларуси от восточной половины Полесской седловины до северной части Оршанской впадины включительно.

Главная особенность строения щучинской серии – преобладание в её составе основных пород, на долю которых приходится 70-80 % общей мощности. Это породы темного цвета или черного с зеленоватым оттенком с массивными иногда нечеткими полосчатыми или пятнистыми текстурами и гранобластовыми* структурами. Петрографический состав пород довольно однообразен. Практически во всех породах основного состава присутствует

Таблица 2.1 Схема сопоставления стратифицировнных подразделений архейских и нижнепротерозойских отложений Беларуси без упоминания интрузивных и ультраметаморфических комплексов (Стратиграфические схемы докембрийских и фанерозойских отложений Беларуси, 2010)

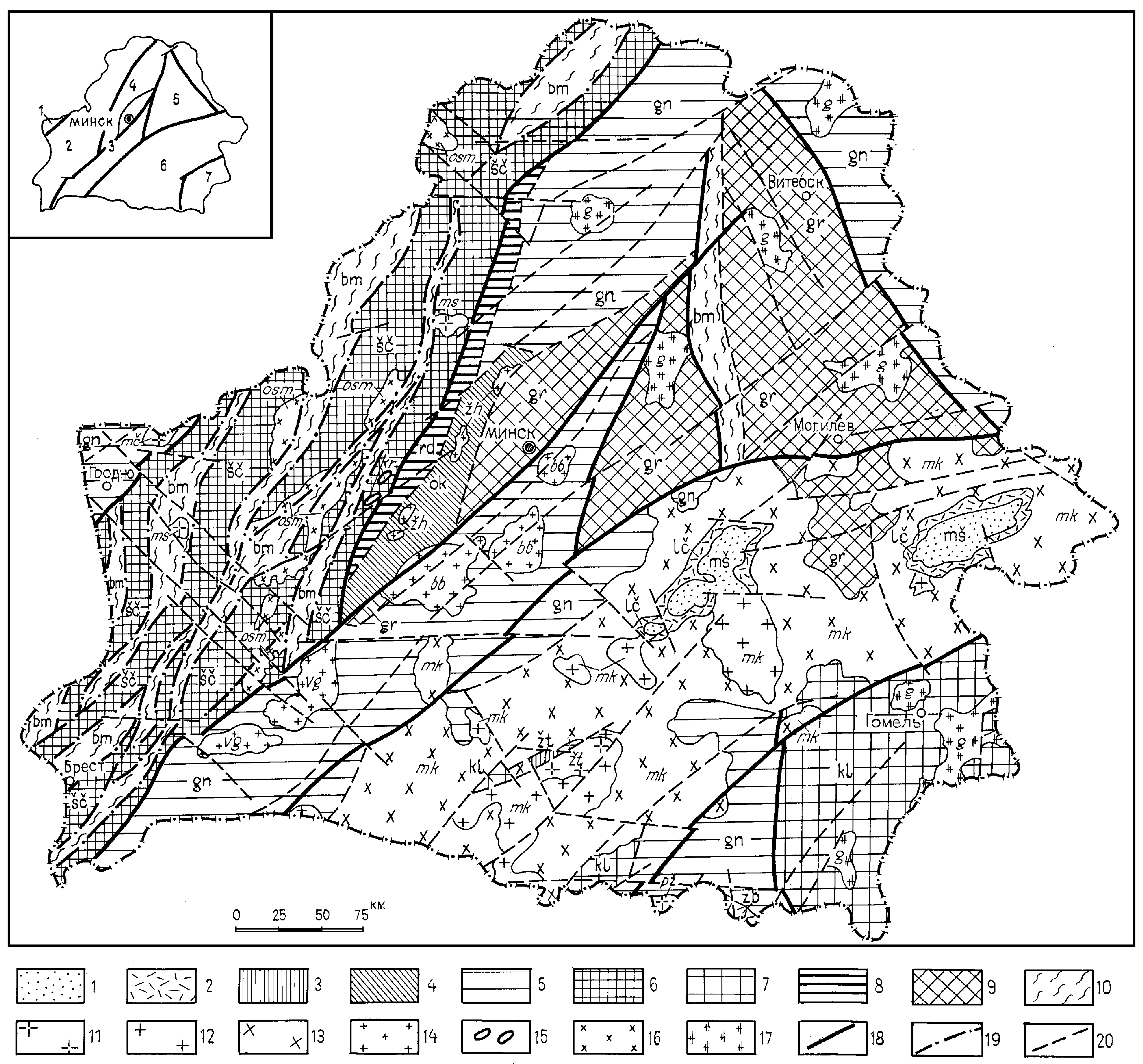

Рисунок 2.2 Геологическое строение кристаллического фундамента Беларуси. Составили Н.В. Аксаментова, И.В. Найденков.

Стратифицированные образования. Верхний протерозой: 1 – мышковичская свита (mš) бобруйской серии и толкачевская свита(tl) овручской серии: кварцитовидные песчаники; 2 – лучковская свита (lč) бобруской серии и збраньковская свита (zb) овручской серии: трахиандезиты, кварцевые риолиты, вулканомиктовые песчаники. Нижний протерозой: 3 – житковичская серия (žt): риолиты, риодациты, трахириодациты, порфироиды, слюдистые сланцы, кварцевые конгломераты; 4 – околовская серия (ok): плагиогнейсы и микрогнейсы биотитовые, биотит-амфиболовые, амфиболиты, кальцифиры, магнетитовые кварциты. Архей: 5 – амфиболито-гнейсовый комплекс (gn) нерасчлененный (включая озерскую толщу, бальнинкайский комплекс и др.): гнейсы биотитовые, амфибол-биотитовые, амфиболовые, амфиболиты и продукты их мигматизации (мигматит-граниты, гранитогнейсы); 6 – щучинская серия (šč):амфиболовые и амфибол-двупироксеновые кристаллические сланцы, продукты их ультраметаморфической переработки (эндербиты, чарнокиты и др.), реже гранат-биотитовые гнейсы; 7 – кулажинская (kl) и ашваская (aš) серии: глиноземистые и биотитовые гнейсы, реже основные кристаллические сланцы, частично гранитизированные, 8 – рудьмянская толща (rd): глиноземистые графитсодержащие гнейсы, кальцифиры, реже основные кристаллические сланцы, 9 – гранулитовый комплекс нерасчлененный и предполагаемый (gr). Нестратифицированные образования. 10 – комплекс высокотемпературных бластомилонитов (bm): линзокластических, тонкосланцеватых и др. Интрузивные образования: 11 – мостовский (ms), житковичский (žt), марцинконский (mč), мазурский (mz), коростенский (kr), пержанский (pž) комплексы: субщелочные граниты, кварцевые сиениты, лейкогранаты, щелочные граниты; 12 – 13 – микашевичский (mk) и осницкий(os) комплексы: плагиоклаз-микроклиновые граниты (12), гранодиориты, кварцевые диориты и диориты (13); 14 – бобовнянский (bb), выгоновский (vg), жуховичский (žh) и др. комплексы: граниты и гнейсограниты микроклин-плагиоклазовые, микроклиновые равномернозернистые, порфиробластовые; 15 – кореличский комплекс (ko):метагаббро-нориты, метагаббро, иногда магнетитсодержащие; 16 – осмоловский и голеновский комплексы нерасчлененные (osm): ортоклазовые гиперстенсодержащие граниты и лейкограниты; 17 – гранитоиды нерасчлененные и предполагаемые (g). Разрывные нарушения: 18 – глубинные суперрегиональые разломы; 19 – надвиги; 20 – прочие разломы.

На врезке цифрами обозначены главные структурные элементы фундамента: 1 – Инчукалнская (Мазовецко-Литовская) структурная зона; 2 – Белорусско-Прибалтийский гранулитовый пояс; 3 – Смолевичско-Дрогичинская шовная (Центрально-Белорусская структурная) зона; 4 – Минский гранулитовый блок; 5 – Витебский гранулитовый массив; 6 – Осницко-Микашевичский вулканоплутонический пояс; 7 – Брагинский гранулитовый массив.

роговая обманка и плагиоклаз. К ним в кристаллических сланцах и пироксен-плагиогнейсах добавляется моноклинальный или ромбический пироксен, а в диафторированных* разностях добавляется гранат, биотит, кварц и калиевый полевой шпат, иногда в небольшом количестве силлиманит (в дитвинской толще щучинской серии).

Строение разрезов щучинской серии изучено ещё слабо, в связи с редкой сетью скважин. Общая видимая мощность пород щучинской серии до 1038 м., но если учесть крутые углы падения пластов (60-80°), то истинная мощность изученных разрезов примерно 400 м.

Раннеархейский возраст щучинской, кулажинской серий и рудьмянской толщи принимается, главным образом, на основании сопоставления с гранулитовыми комплексами Украинского кристаллического щита. На Украинском кристалическом щите раннеархейский изотопный возраст днестрово-бугской и аульской серий гранулитового состава составляет 3,02 млрд.л. Кроме того, они прорваны гранитоидами днепровского комплекса, которые имеют изотопный возраст в 2,97 млрд.л. В Беларуси изотопный возраст пород гранулитового комплекса затушёван интенсивными гидротермальными процессами, происходившими при формировании тектонических чешуй, на которые разбиты породы гранулитового комплекса. По этой причине наиболее древние датировки пород гранулитового комплекса не превышают 2,58-2,64 млрд.л.

Площади распространения основных гранулитов обычно отражаются в геофизических полях магнитными аномалиями повышенной и высокой интенсивности.

Кулажинская серия (AR1kl) развита на юго-востоке Беларуси в пределах Брагинского гранулитового массива. Здесь она вскрыта 60 скважинами. Для этой серии характерно большое однообразие слагающих её пород. Они представлены глиноземистыми и биотитовыми гнейсами. В разрезах кулажинской серии преобладают гранат-биотитовые гнейсы и реже плагиогнейсы. Общая мощность толщи таких гнейсов вероятно значительна. Об этом можно судить по большой площади их развития. От гнейсов щучинской серии они отличаются присутствием кордиерита (до 5-10 %) и графита.

Нижний верхний архей (AR1-2).

(Рудьмянская серия (AR1-2rd) слагает узкую полосу шириной 30-50 км, вытянутую на 250 км в северо-восточном направлении вдоль восточной окраины Белорусско-Прибалтийского гранулитового пояса. В составе рудьмянской серии выделяются две толщи: нижнерудьмянская (AR1-2rd1) и верхнерудьмянская(AR1-2rd2).

Для серии характерны три главные ассоциации пород: базитовая (кристаллосланцевая), карбонатная и плагиогнейсовая.

Базитовая ассоциация представлена переслаиванием гранат-пироксеновых, гранат-магнетит-пироксеновых и роговообманко-пироксеновых кристаллических сланцев. Характерно частое присутствие в них графита. Кристаллические сланцы большей частью интенсивно гранитизированы.

Карбонатная ассоциация представлена переслаиванием мраморов, кварцитов и пироксенолитов.

Гнейсовая ассоциация представлена частым переслаиванием гранат-биотитовых и биотитовых графитосодержащих гнейсов. Часто встречаются также кордиеритовые, силиманитовые и роговообманково-пироксеновые гнейсы, прослои пироксеновых амфиболитов и роговообманково-пироксеновых кристаллических сланцев.

На участке Рудьма скважинами вскрыт почти непрерывный разрез рудьмянской серии истинной мощностью приблизительно 3000 м. По возрасту эта толща условно относится к раннему архею.

Верхний архей-нижний протерозой (AR2-PR1). К стратифицированным образованиям верхнего архея и нижнего протерозоя отнесены широко распространённые в фундаменте Беларуси толщи гнейсов умеренно кислого и среднего состава. Выделены три толщи: озёрская (AR2-PR1oz) – на западе республики, перетокская (AR2-PR1per) – в центральных районах и юровичская (AR2-PR1yur) – на юге и востоке. Взаимоотношения этого комплекса с нижележащими нижнеархейскими подразделениями не наблюдались. По косвенным данным (структурное положение, вещественный состав, степень метаморфизма и т. д.) условно принимается их более молодой возраст. Данные изотопного анализа возраста этих толщ отвечают нижнему протерозою. Для перетокской толщи они равны 2,13 млрд. лет, для юровичской – 2,04 млрд. лет.

Озёрская толща (AR2-PR1oz) распространена на крайнем западе Беларуси к западу от Белорусско–Прибалтийского гранулитового пояса. Кроме того, сходные по петрографическому составу блоки пород установлены и в западной части гранулитового пояса, в Волковысской зоне. Взаимоотношения этой толщи с выше– и нижележащими образованиями не установлены. Вскрытая скважинами мощность разреза примерно 800 м. Надёжные датировки её возраста отсутствуют. Верхний возрастной предел этой толщи определяется временем проявления процессов региональной гранитизации в условиях амфиболитовой фации метаморфизма. Образования вышележащей околовской серии гранитизацией не затронуты. Региональная гранитизация в Беларуси проходила скорее всего в конце архея либо в самом начале нижнего протерозоя. Озёрская толща сложена амфиболитами роговообманковыми, биотит-роговообманковыми, роговообманково-биотитовыми и иногда гранат-биотитовыми гнейсами, метаморфизованными в условиях амфиболитовой фации. Для озёрской толщи характерно чередование пород различной основности (преобладают породы от среднего до умеренно-кислого состава). Реже встречаются более основные и более кислые разности. Большая часть пород подверглась интенсивной гранитизации. Относительно слабо гранитизированные участки сохранились очень редко среди сплошных полей мигматитов.

Перетокская толща (AR2-PR1per). Породы перетокской толщи установлены в центральной части Беларуси, к востоку от Околовской грабен-синклинали. Здесь они слагают полосу кристаллического фундамента между Минском и Могилёвом. Вскрытая мощность перетокской толщи превышает 850 м. Основную часть разреза слагают мелкозернистые, среднезернистые и неравномерно зернистые плагиогнейсы среднего и умеренно-кислого состава с массивной, гнейсовой либо с нечётко полосчатой текстурой. Структура немато– и лепидобластовая, иногда гетеробластовая. Размер зёрен от 0,2 до 1,5 мм. В составе толщи присутствуют в виде маломощных прослоев амфиболиты. Породы метаморфизованы в условиях амфиболитовой фации. Главными минералами гнейсов являются плагиоклаз (олигоклаз-андезин) – 35-65 %, кварц – 20-35 %, мелкочешуйчатый биотит – 0-25 %, роговая обманка – 0-20 %. Во всех разностях гнейсов может встречаться гранат (альмандин) до 2 %, эпидот и очень редко силлиманит и кордиерит. Акцессорные минералы – апатит, сфен, циркон и магнетит.

Юровичская толща (AR2-PR1yur) распространена на юге Беларуси. Здесь она представлена мелкозернистыми и среднезернистыми биотитовыми и роговообманково-биотитовыми плагиогнейсами с подчинёнными прослоями роговообманковых плагиогнейсов и амфиболитов. Вскрытая скважиной мощность разрезов этой толщи обычно не превышает несколько десятков метров. Общая же мощность разреза толщи может быть оценена в 3-5 тысяч метров. Мелкозернистые разности гнейсов обычно слагают небольшие участки среди среднезернистых гнейсов. Контакты между ними, как правило, резкие. Это тёмно-серые породы с массивной или гнейсовой текстурой. Структура – лепидогранобластовая. Гнейсы сложены плагиоклазом (андезином) – 45–70 %, биотитом – 25–40 %, кварцем – 5–10 %, изредка встречается роговая обманка (до 5%), микроклин (0–7%) и эпидот (5–7%). Акцессорные минералы – апатит, турмалин, ортит, магнетит, сфен. Породы метаморфизованы в низко-средне температурной субфации амфиболитовой фации. Среднезернистые плагиогнейсы – это серые и тёмно–серые породы массивной и нечётко гнейсовой, реже полосчатой текстуры и лепидо–гетерогранобластовой структуры. Плагиогнейсы состоят из плагиоклаза (андезина) – 30–65 %, биотита – 7–30 %, кварца – 7–10 %, микроклина, роговой обманки (5–10%) и эпидота (3–5%). Акцессорные минералы – апатит, циркон, монацит, ильменит и сфен.

Нижний протерозой (PR1).

Околовская серия (PR1ok) представлена различными плагиогнейсами и амфиболитами с горизонтами магнетитовых кварцитов. Она слагает сравнительно узкую полосу, вытянутую в северо-восточном направлении, примыкающую с востока к полосе рудьмянской толщи. Её максимальная ширина 50 км, а длина 200 км. В магнитном поле эта полоса выражается общим пониженным, как правило, отрицательным магнитным полем с отдельными положительными магнитными аномалиями, соответствующими выходам магнетитовых кварцитов, которые образуют вытянутые в субмеридианальном направлении цепочки. Околовская серия подразделяется на три свиты (снизу вверх) – гуменовщинскую (PR1gm), шашковскую (PR1šš) и яченскую (PR1jač), хотя вопрос о её расчленении всё ещё является дискуссионным. Возраст пород околовской серии установлен по данным изотопного анализа свинца из цирконов (урано-свинцовый метод). Были получены цифры 1982 млн. лет.и 1952 млн. лет, которые свидетельствуют о раннепротерозойском возрасте этой серии. Кроме того, они прорваны Жуховицким массивом гранитоидов с абсолютным возрастом 1900 млн. лет. В составе пород околовской серии преобладают различные плагиогнейсы и амфиболиты. Они подразделяются на породы основного состава (амфиболиты и амфиболовые сланцы), среднего и кислого состава (плагиогнейсы). Кроме того, довольно широко распространены и различные сланцы. По набору темноцветных минералов среди них можно выделить роговообманковые, биотитовые, хлоритовые, биотит-хлоритовые, хлорит-эпидотовые и эпидотовые разности. Ещё одной характерной для околовской серии группой пород являются кварциты (силикатные, магнетитовые и силикатно-магнетитовые).

С породами околовской серии (шашковская свита) связано месторождение железных руд, приуроченное к железистым кварцитам – Околовское. Оно расположено близ деревень Околово и Шашки Столбцовского района Минской области. Здесь выявлены три горизонта железистых кварцитов. В каждом из них рудные пласты, мощностью от 0,8 до 31 метра разделены такой же мощностью плагиогнейсов и амфиболитов. Содержание железа в рудах в среднем от 38,95 % до 44,99 %. Запасы железа на нём 533,8 млн.т. По масштабам это месторождение относится к крупным. Руды его легко обогащаются и могли бы служить сырьём для Жлобинского металлургического комбината.

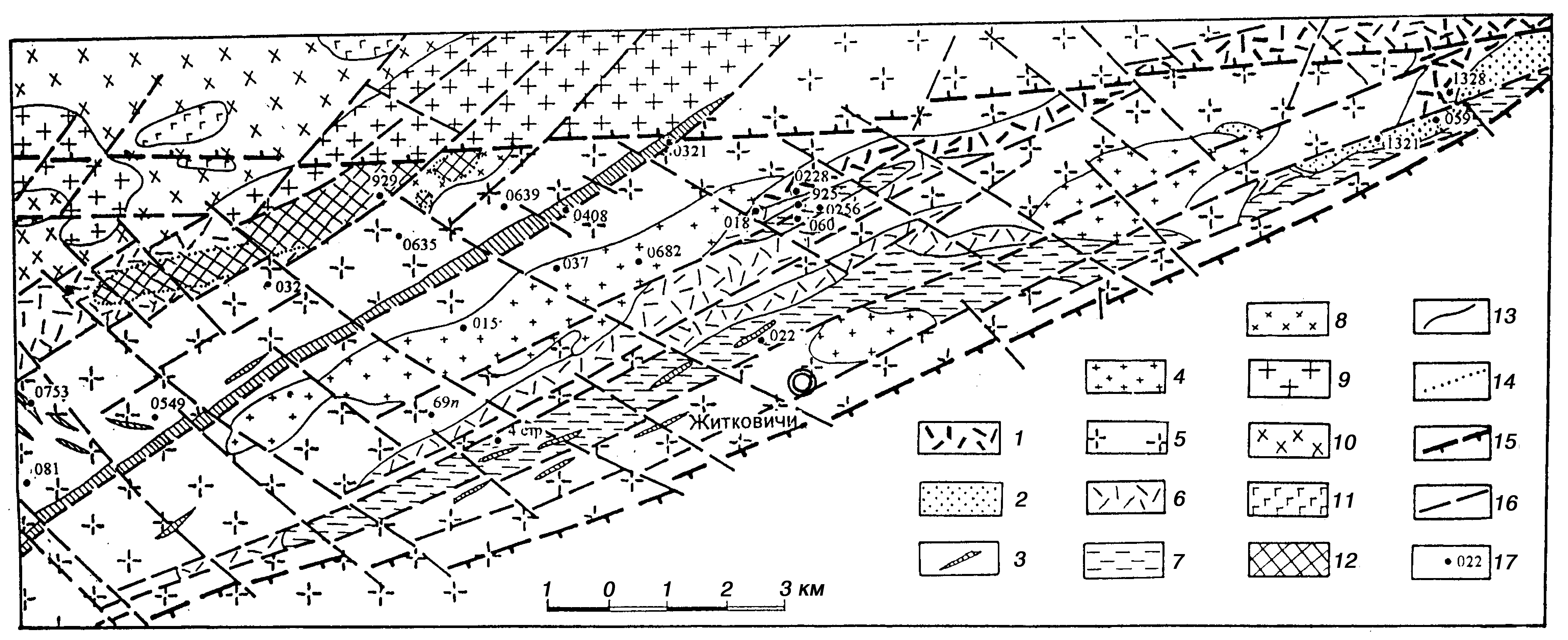

Житковичская серия (PR1žt) распространена только на юге Беларуси на Житковичско-Микашевичском выступе Полесской седловины. Житковичская серия подразделена на две свиты (снизу вверх): люденевичскую (PR1ld) и кожановичскую (PR1kž) Она сложена осадочными и вулканогенными породами, метаморфизованными в зеленосланцевой фации метаморфизма. Поля развития пород этой серии сохранились в виде сравнительно узких полос и пятен среди гранитоидных массивов. Возрастное положение житковичской серии до настоящего времени остается дискуссионным. Её верхняя возрастная граница определяется тем, что слагающие её породы прорваны дайками оливиновых долеритов и жилами лейкократовых гранитов, возраст которых 1740 млн. лет (рис. 2.3, 2.4).

Рисунок 2.3 Геологическое строение кристаллического фундамента Житковичского горста (Геология Беларуси, 2001).

1 – крупнопорфировые щелочнополевошпатовые риолиты и гранит-порфиры, 2 – кварцитовидные песчаники белевской свиты, 3 – дайки оливиновых и субщелочных долеритов, 4–5 – субщелочные граниты житковичского комплекса (4 – среднезернистые II фазы, 5 – крупнозернистые I фазы), 6 – вулканиты кожановичской свиты и 7 – слюдистые сланцы люденевичской свиты житковичской серии, 8 – диорит-порфириты (субвулканические), 9–10 – гранитоиды микашевичского комплекса (9 – граниты, 10 – гранодиориты и кварцевые диориты), 11 – метабазиты волхвинского комплекса, 12 – вторичные кварциты по вулканитам кожановичской свиты (Калиновский массив), 13 – геологические границы, 14 – фациальные границы, 15 – разломы, ограничивающие Житковичский горст, 16 – прочие разломы, 17 – буровые скважины, вскрывшие кристаллический фундамент.

Люденевичская свита (PR1ld) сложена довольно однообразными светло-серыми, желтовато- и зеленовато-серыми обычно полосчатыми кварцевыми, серицит-кварцевыми, кварц-серицитовыми, хлорит-кварц-серицитовыми, кварц-хлорит-серицитовыми, серицитовыми, хлорит-серицитовыми и карбонатсодержащими сланцами. Структура пород, главным образом, тонкозернистая гранобластовая, лепидогранобластовая и лепидобластовая. В сланцах обнаруживаются реликты первичных алевритовых и псаммитовых, изредка гравийных структур. Присутствуют хорошо окатанные зёрна циркона, граната, ильменита, рутила и апатита. Текстура пород тонкосланцевая и микрополосчатая, обусловленная частым чередованием тонких (доли мм – единицы см) слойков, в разной степени обогащённых серицитом и хлоритом. В некоторых скважинах в составе люденевичской свиты присутствуют линзовидные прослои кварцевых конгломератов, мощностью от 0,8 м до 7 м, а в одной из скважин их мощность достигла 80 метров. Конгломераты состоят из хорошо окатанных галек кварцитов, величиной от 1,5 до 6 см, составляющих до 70% объёма породы.

Структурно-текстурные особенности, минеральный и химический состав пород люденевичской свиты свидетельствуют о том, что она образовалась, главным образом, за счёт кварцевых и аркозовых песчаников, алевролитов и глинистых пород, формировавшихся во время длительного континентального перемыва. На это указывает полное отсутствие в них полевых шпатов и других неустойчивых минералов, а также хорошая окатанность обломочного материала.

Кожановичская свита (PR1kž) сложена породами вулканического происхождения. Эти породы перекрывают без видимого несогласия сланцы люденевичской свиты и прорваны дайками долеритов и жилами лейкократовых гранитов. Контакты вулканитов с вышележащими породами – тектонические. Вулканиты представлены разностями кислого и умеренно-кислого состава от дацитов и трахидацитов до риолитов и трахириолитов. В подчинённом количестве присутствуют трахиандезиты и очень редко встречаются андезиты. Породы кожановичсклй свиты подверглись слабому метаморфизму, поэтому в них большей частью сохранились реликты первичных вулканических структур. Более интенсивно метаморфизм проявлен в зонах разломов, где вулканиты рассланцованы и превращены в порфироиды.

Выделяемые разности пород различаются по окраске, составу и количественному содержанию вкрапленников и основной массы, структурным и текстурным особенностям.

Белёвская свита (PR1bl) слагает узкую (примерно 0,5 км) полосу, вытянутую в северо-восточном направлении, длиной 5 км. Она сложена кварцитовидными песчаниками с редкими прослоями гематитсодержащих глинисто-кремнистых сланцев. Эта свита залегает на породах житковичской серии и перекрыта крупнопорфировыми риолитами, превращёнными в порфироиды. Породы белёвской свиты рассланцованы и смяты в складки.

Породы белёвской свиты это типичные отложения мелководных шельфов стабильных кратогенных областей.

Стратиграфическое положение белёвской свиты оценивается по-разному. Проведёнными детальными съёмочными работами было выяснено, что она залегает между породами житковичской серии и щелочнополевошпатовыми риолитами комагматичными завершающей фазе житковичского интрузивного комплекса, изотопный возраст которых равен 1850 млн. лет. Таким образом, белёвская свита относится к нижнему протерозою.

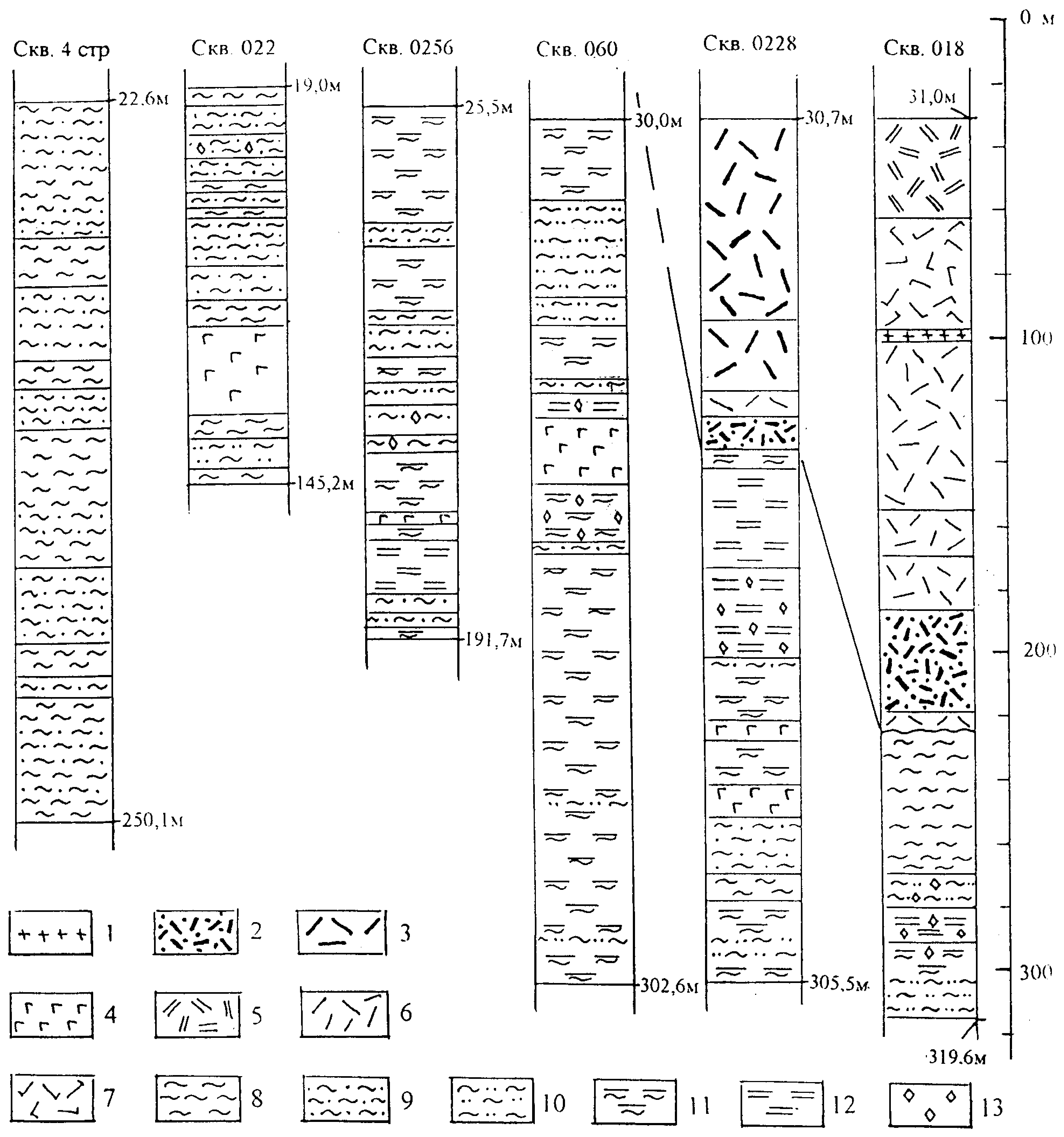

Рисунок 2.4 Разрезы люденевичской и кожановичской свит житковичской серии (Геология Беларуси, 2001)

1 – прожилок лейкократового гранита; 2–3 – субвулканические тела трахитов (2) и крупнопорфировых риолитов (3); 4 – рассланцованные дайки оливиновых долеритов; 5–7 – кожановичская свита: 5 – двуполевошпатовые риолиты, 6 – риодациты, 7 – трахидациты; 8–13 – люденевичская свита: 8 – кварцевые, 9 – серицит-кварцевые, 10 – кварц-серицитовые, хлорит-кварц-серицитовые, 11 – кварц-хлорит-серицитовые, 12 – серицитовые, хлорит-серицитовые и 13 – карбонатсодержащие сланцы.