- •1) Кризисы в социально-экономических системах.

- •2) Отрицательные и положительные функции кризиса.

- •3) Общие положения Федерального закона №127 «о несостоятельности (банкротстве)».

- •5) Финансовое оздоровление организации.

- •6) Внешнее управление как процедура банкротства.

- •7) Процедура конкурсного производства.

- •8) Конкурсная масса: сущность и структура.

- •9) Размер и порядок удовлетворения требований кредиторов.

- •10) Ликвидация предприятия: причины и виды.

- •11) Мировое соглашение как процедура банкротства.

- •12) Основные функции и права арбитражных управляющих.

- •13) Функции саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

- •14) Особенности банкротство стратегических предприятий

- •15) Особенности банкротство естественных монополий.

- •16) Особенности банкротства градообразующих предприятий.

- •17) Реструктуризация предприятий: сущность и виды.

- •18) Реструктуризация материальных активов и долговых обязательств.

- •19) Фиктивное и преднамеренное банкротство предприятий

1) Кризисы в социально-экономических системах.

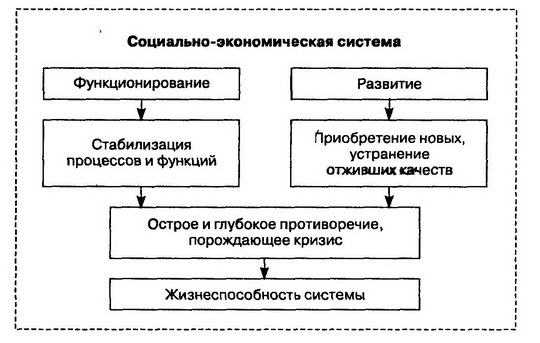

Любая система испытывает две основные внутренние тенденции, связанные с поддержанием ее жизнедеятельности: 1) функционирование и 2) развитие

Функционирование - это комплекс действий, направленных на поддержание и сохранение уже имеющихся функций, определяющих целостность, качественную определенность и главные сущностные характеристики системы. Для обеспечения функционирования система стремится к стабилизации происходящих в ней процессов.

Развитие - это комплекс действий, направленных на приобретение новых и устранение отживших качеств в условиях изменяющейся среды. Для обеспечения развития необходимо проведение изменений процессов в системе.

Указанные тенденции имеют противоположные направленности и неизбежно входят друг с другом в противоречие. Само по себе наличие противоречий не является отрицательным или недопустимым.

Противоречия - это те внутренние вопросы, которые требуют своего разрешения и позволяют системе найти путь к совершенствованию.

Вместе с тем противоречия бывают разными по остроте и глубине, с которыми они затрагивают процессы внутри социально-экономической системы. При этом могут развиваться такие противоречия, от разрешения которых зависит само существование системы. Таким образом, мы подходим к определению кризиса.

Кризис - это крайняя форма обострения противоречий в социально-экономической системе, угрожающая ее жизнедеятельности Данное определение отражает диалектическое единство и противоположность основных тенденций социально-экономической системы.

2) Отрицательные и положительные функции кризиса.

Следует отметить, что в любой организации есть опасность появления кризисной ситуации, даже когда она и не наблюдается, поскольку деятельность организации (в производственной, финансовой, инвестиционной сферах) всегда связана с рисками (предпринимательскими, финансовыми, процентными, экономическими и т. д.). Это определяется тем, что организация существует в социально-экономической системе, которая развивается циклично, по спирали, ибо изменяются люди и их потребности, интересы общества, техника и технология, появляются новые продукты.

Исходя из этого проявление кризисных ситуаций в организации требует принятия руководством (собственниками) радикальных мер, чтобы сохранить себя в рынке, так как в противном случае организацию ждет ликвидация. С этой позиции процедуры банкротства предприятий – это обеспечение эволюции производства, продвижения нового и отживания старого. На наш взгляд, банкротство организаций – это необходимый атрибут рыночной экономики, несущий позитивное и оздоравливающее начало.

Данное явление имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

Положительными сторонами проведения процедур банкротства являются следующие возможности:

– закрытие организации должника (больной организации) и возвращение долгов кредиторам цивилизованным способом через суд;

– начало нового бизнеса;

– замена некомпетентных руководителей, временных собственников организации на профессиональных руководителей, передача бизнеса в руки более надежных собственников;

– очищение активов организации, восстановление ее финансовой устойчивости и реструктуризация с целью выхода на эффективный бизнес;

– передача бизнеса организации от государства в частные руки, и наоборот.

В то же время, банкротство организации (ее ликвидация) имеет и негативные последствия, поскольку затрагивает права и интересы большого круга юридических и физических лиц и несет в себе другие социальные издержки. Поэтому в странах с развитой рыночной экономикой, как правило, предусматривается комплекс мер по восстановлению платежеспособности фирмы-должника, а ее банкротство или сокращение бизнеса рассматривается как крайне нежелательная мера.

К негативным сторонам банкротства можно отнести:

– потерю кредиторами части своего капитала;

– возможность вызвать последующие банкротства – так называемый эффект домино;

– ухудшение материального положения работников предприятия из‑за длительной задержки причитающихся им заработной платы, пособий и т. д.;

– сокращение рабочих мест, возникновение социальной напряженности, и как результат – снижение платежеспособности населения;

– сужение потребительского рынка;

– возможность криминального передела собственности организации, разворовывания имущества, в том числе организаций со значительной долей государственной и муниципальной собственности.