1. Темперамент, его физиологические основы и психологическое описание. 12. Теории личности. 22. Теория З. Фрейда.

1 Психодиагностика как учебная дисциплина

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины психодиагностика являются формирование у студентов знаний

по психодиагностике, ознакомление студентов с основными методами психологической

диагностики, их возможностями и ограничениями, выработка у студентов практических

навыков организации исследований, составления исследовательских программ, формирования

психодиагностической батареи, овладение умением обобщать и анализировать

психологические явления и применять полученные знания на практике.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

Значимость курса "Психодиагностика" обусловлена фундаментальностью получаемых в процессе его освоения знаний, так как умение адекватно сформировать психодиагностическую батарею, оценить целесообразность использования конкретных психодиагностических средств в конкретной психодиагностической ситуации необходимо для психолога.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

(общекультурные

компетенции)

пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации;

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма и свободы

профессионально профилированному использованию современных информационных технологий и системы Интернет;

использованию системы категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в различных областях профессиональной практики;

(профессиональные компетенции)

участию в проведении психологических исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических

областях психологии;

Теоретические и методические принципы построения психодиагностических инструментов и заключений.

Основные исторические этапы становления психодиагностики

Психологическая диагностика выделилась из психологии и начала складываться на рубеже XX в. под воздействием требований практики. Ее возникновение было подготовлено несколькими направлениями в развитии психологии.

Первым ее источником стала экспериментальная психология, поскольку экспериментальный метод лежит в основе психодиагностических методик, разработка которых и составляет одну из задач психодиагностики. Психодиагностика выросла из экспериментальной психологии. А ее возникновение в 50-70-е гг. XIX в. связано с возросшим влиянием естествознания на область психических явлений, с процессом «физиологизации» психологии, состоявшим в переводе изучения психических фактов в русло эксперимента и точных методов естественных наук. Первыми экспериментальными методами психологию снабдили другие науки, главным образом физиология.

Началом возникновения экспериментальной психологии условно считается 1879 г., так как именно в этом году В. Вундт основал в Германии первую лабораторию экспериментальной психологии. В. Вундт (1832-1920), намечая перспективы построения психологии как цельной науки, предполагал разработку в ней двух непересекающихся направлений:

- естественно-научного, опирающегося на эксперимент; - культурно-исторического, в котором главную роль призваны играть психологические методы изучения культуры («психология народов»).

По его теории естественно-научные экспериментальные методы можно было применять только к элементарному, низшему уровню психики.

Экспериментальному исследованию подлежит не сама душа, а только ее внешние проявления. Поэтому в его лаборатории в основном изучались ощущения (зрительные, слуховые, цветоощущения, тактильные) и вызываемые ими двигательные акты-реакции, а также чувство времени, объем и распределение внимания. По образцу лаборатории В. Вундта стали создаваться подобные экспериментальные лаборатории и кабинеты не только в Германии, но и в других странах (Франции, Голландии, Англии, Швеции, Америке).

Развивающаяся экспериментальная психология вплотную подошла к изучению более сложных психических процессов, таких, как речевые ассоциации. Они и стали предметом исследования Ф. Гальтона (1822-1911).

Английский антрополог Ф. Гальтон в 1879 г. опубликовал результаты своих ассоциативных экспериментов. Составив список из 75 слов, он открывал их по одному и включал секундомер. Как только испытуемый отвечал на слово-раздражитель словесной ассоциацией, секундомер останавливался. Так впервые хронометрия была использована для исследования умственной деятельности.

В. Вундт сразу же после публикации Ф. Гальтона использовал ассоциативную методику в своей лаборатории, хотя и считал высшие функции не подлежащими эксперименту. Получаемые в опытах индивидуальные различия во времени реакции объяснялись характером ассоциаций, а не индивидуальными особенностями испытуемых.

Автором, создавшим первый собственно психологический экспериментальный метод, был Г. Эббингауз (1850-1909), изучавший законы памяти, используя для этого наборы бессмысленных слогов (искусственных сенсомоторных элементов речи, не имеющих конкретного значения).

Он полагал, что полученные им результаты не зависели от сознания испытуемого, интроспекции (наблюдения индивида за тем, что происходит в его психике) и, следовательно, в большей степени удовлетворяли требованию объективности. Этим методом Г. Эббингауз открыл путь экспериментальному изучению навыков.

Американский психолог Дж. Кеттелл (1860-1944) исследовал объем внимания и навыки чтения. С помощью тахистоскопа (прибора, позволяющего предъявлять испытуемому зрительные стимулы на краткие отрезки времени) он определял время, необходимое для того, чтобы воспринять и назвать различные объекты — формы, буквы, слова и т.д. Объем внимания в его опытах составлял величину порядка пяти объектов. Проводя эксперименты с чтением букв и слов на вращающемся барабане, Дж. Кеттелл зафиксировал феномен антиципации («забегания» восприятия вперед).

Так на рубеже XX в. в психологии утвердился объективный экспериментальный метод, который начал определять характер психологической науки в целом. С внедрением в психологию эксперимента и появлением благодаря этому новых критериев научности ее представлений создались предпосылки для зарождения знаний об индивидуальных различиях между людьми.

История современной психодиагностики начинается с первой четверти ХIХ в.,

т.е. с начала клинического периода в развитии психодиагностических знаний.

Врачи – психиатры начали вести в клиниках систематические наблюдения за

больными, записывая и анализируя результаты своих наблюдений.

В это время появляются такие методы психодиагностики, как наблюдение, опрос,

анализ документов. Но эти методы носили качественный характер, поэтому по

одним и тем же данным разные врачи часто делали разные выводы.

Только во второй половине ХIХ в., когда немецкий психолог Вундт создал первую

в мире психодиагностическую лабораторию, где в целях психодиагностики стали

применять технические устройства и приборы, методы психодиагностики приобрели

количественный характер.

Тогда же был открыт основной (базальный) психофизический закон Вебера.

Проводя эксперименты на различение весов, длины линий и высоты акустического

тона, Вебер установил, что отношение едва заметного изменения раздражителя dI

к его исходному значению I есть величина постоянная, т.е. dI/I = constanta.

Согласно закону Вебера дифференциальный порог чувствительности – есть некая

постоянная часть величины исходного раздражителя на которую он должен быть

увеличен или уменьшен для того, чтобы получить едва заметную трансформацию

ощущения.

Открытие закона Вебера дало возможность измерения психодиагностических

явлений. В соответствии с этим законом основным объектом измерения стали

ощущения человека, и долгое время практическая психодиагностика

ограничивалась измерением ощущений.

Современные методы психодиагностики, касающиеся основных психодиагностических

процессов, свойств и состояний человека, стали появляться в конце ХIХ-начале

ХХ в. в это время активно развиваются теория вероятностей и математическая

статистика, на которые впоследствии стали опираться научные методы

количественной психодиагностики.

В 1884 г. английский психолог Гальтон основал Антропометрическую лабораторию,

одной из целей ее стало получение статистических данных о человеческих

способностях. Через этот эксперимент прошло около 10 000 чел. Он же в 1877 г.

предложил использовать в психодиагностике метод корреляций.

Современник Гальтона Фишер изобрел дисперсионный анализ, а другой англичанин

Спирмен – факторный анализ.

Первый статистически обоснованный тест Бине появился в 1905-1907 гг.

В 20 гг стали появляться новые психодиагностические , в том числе

интеллектуальные и личностные тесты, позволяющие проводить психодиагностику

различных процессов и свойств человека.

На 50-60-е гг ХХ в. приходится основное количество различных

психодиагностических методик.

Современная психодиагностика выделилась в отдельную область научных и

практических психодиагностических знаний. Все более широкое применение в

психодиагностике находят современные методы математики и физики, а также

средства электронной психодиагностики.

Классификация психодиагностических средств и методов

Методы психодиагностики и их классификация

В настоящее время созданы и практически используются множество

психодиагностических методов. В начале ХХ в. в психодиагностике как науке

были признаны и приняты требования, предъявляемые к наиболее развитым

современным наукам, например физике. Это требования операционализации и

верификации.

Операционализация – предполагает указания на практические действия или

операции, которые может выполнить любой исследователь, чтобы убедиться в том,

что определенное в понятии явление обладает именно теми свойствами, которые

ему приписываются.

Верификация – т. е. всякое новое понятие, вводимое в научный оборот и

претендующее на научность, должно пройти проверку на его непустоту, т. е. на

реальность существования явления, определяемого этим понятием.

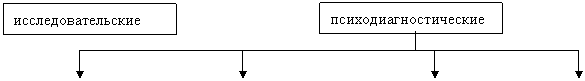

Самую общую схему классификации психодиагностических методов можно

представить в виде следующей схемы:

|

Краткие характеристики психодиагностических методик

Бланковые методики – составляют большинство из них. В них испытуемому

предлагают серию суждений или вопросов. По полученным ответам судят о

психологии испытуемого.

Эти методики просты для разработки, использования и обработки результатов.

Опросные методики – занимают второе место по частоте применения. В них

испытуемому задают устные вопросы, отмечают и обрабатывают его ответы.

Недостатки:

· субъективность, которая проявляется как в выборе самих вопросов, так

и в интерпретации ответов на них;

· эти методики трудно стандартизировать, а следовательно, добиться

высокой надежности и сравнимости результатов.

Рисуночные психодиагностические методики – используют созданные

испытуемым рисунки, которые могут иметь тематический или спонтанный характер.

Иногда используется прием интерпретации испытуемым готовых изображений.

Проективные методики – в свою очередь могут быть бланковыми, опросными,

рисуночными. Применяются все чаще, т. к. методики этой группы наиболее валидные

и информативные.

Объективно-манипуляционные методики – в которых решаемые испытуемыми

задачи предлагаются им в форме реальных предметов, с которыми предстоит нечто

сделать – собрать, изготовить, разобрать и т. п.

Более развернутую классификацию психодиагностических методик можно

представить, выделив другие критерии (см. табл. 1)

Таблица 1. Классификация психодиагностических методик

Критерий |

Наменование методики |

Краткая характеристика |

По типу применяемых тестовых задач |

Опросные |

Используются вопросы, адресуемые испытуемым |

утверждающие |

Используются суждения или утверждения, с которыми испытуемый должен согласиться или не согласиться |

|

Продуктивные |

Применяют собственную творч. продукцию испытуемых – вербальную, образную, материальную |

|

Действенные |

Задание выполнить нек-рый комплекс практических действий |

|

Физиологические |

П/диагностика на основе анализа непроизвольных физических или физиологических р-ций организма |

|

По адресату используемого тестового материала |

сознательные |

Апеллирующие к сознанию испытуемого |

бессознательные |

Направленные на неосознаваемые реакции человека |

|

По форме представления тестового материала испытуемым |

бланковые |

Тестовый материал в письменной или иной знаковой форме (рисунок, схема и т. п.) |

технические |

Тестовый материал в аудио-, видео-или киноформе, или ч/з иные технические устройства |

|

сенсорные |

Тестовый материал в виде физических стимулов, непосредственно адресованных органам чувств |

|

По характеру данных, используемых для выводов о результатах п/диагностики |

объективные |

Используются показатели, не зависящие от сознания и желания испытуемого или экспериментатора |

субъективные |

Используются показатели, зависящие от желания и сознания экспериментатора или испытуемого (пример - интроспекция |

|

По наличию в методике тестовых норм |

Имеющие тестовые нормы |

|

Не имеющие тестовых норм |

|

|

По внутренней структуре методики |

мономерные |

В них диагностируется и оценивается единственное качество |

Многомерные |

Предназначены для п/диагностики или оценки сразу нескольких одно- или разнотипных психологических качеств человека |

|

По типу анализа экспериментальных данных |

качественный |

Диагностируемое св-во описывается ч/з известные научные понятия |

количественный |

Диагностируемое св-во описывается ч/з относительную степень развития его у данного человека по сравнению с другими людьми |

Тесты и тестирование

Тесты – стандартизированные методики психодиагностики, позволяющие получить

сопоставимые количественные и качественные показатели степени развитости

изучаемых свойств.

Стандартизированность методики – т. е. она должна применяться всегда и везде

одинаковым образом, от начала ситуации до способа интерпретации результатов.

Сопоставимость – т. е. оценки, получаемые при помощи теста можно сравнивать

друг с другом независимо от того, где, когда и кем они были получены.

Классификация разновидностей тестов приведена в табл. 2

Таблица 2. Классификация тестов

Признак группы |

Название вида теста |

Краткая характеристика вида теста |

По предмету тестирования (какое качество оценивается) |

интеллектуальные |

Предназначены д/оценки уровня развития мышления (интеллекта) человека и отдельных когнитивных процессов – восприятие, внимание, воображение, память, речь. |

личностные |

Связаны с п/диагностикой устойчивых инд. особенностей чел., определяющих его поступки – темперамент, характер, мотивации, эмоции, способности. |

|

Межличностные |

Оценивают чел. отношения в различных социальных группах |

|

По особенностям используемых задач |

Практические тестовые задания |

З-чи и упражнения, кот. испытуемый должен выполнить, практически манипулируя реальными предметами или их заменителями. |

Образные задания |

Упражнения с образами, картинками, рисунками, схемами, представлениями.предполагают активное использование воображения. |

|

Вербальные тесты |

Задания на оперирование словами.определение понятий, умозаключений, сравнение объема и содержания разл. слов, и т. п. |

|

По характеру тестового материала, предъявляемого испытуемым |

Бланковые |

Используется тестовый материал в виде бланков: рисунков, схем, таблиц, опросников и т. п. |

Аппаратурные |

С применением различной аппаратуры для предъявления и обработки результатов тестирования – аудио- и ТV техника, ЭВМ. |

|

По объекту оценки |

Процессуальные |

Исследуют какой-либо психологический или поведенческий процесс, напр. процесс запоминания, процесс межличностного взаимодействия в группе. |

Тесты достижений |

Оцениваются успехи человека в различных видах деятельности, или сферах познания – продуктивность памяти, логичность мышления, устойчивость внимания и др. |

|

Тесты состояний и свойств |

Диагностика более-менее стабильных психологических качеств человека – черты личности, свойства темперамента, способности и др. |

|

Особая группа |

Проективные тесты |

Основаны на косвенной оценке психологических качеств человека. Оценка – результат анализа восприятия и интерпретации человеком некоторых многознвчных объектов, напр. бесформенных пятен, незавершенных предложений и т. д. |

Виды психологических измерений

В психологии используется множество конкретных измерительных методик. Удобную классификацию психологических измерений предложил С. С. Паповян. Будем придерживаться ее в дальнейшем изложении.

Методы психологических измерений могут быть классифицированы по различным основаниям:

1) процедуре сбора “сырых” данных;

2) предмету измерения;

3) виду используемой шкалы;

4) типу шкалируемого материала;

5) моделям шкалирования;

6) числу “мерностей” (одномерные и многомерные);

7) мощности метода сбора данных (мощные или слабые);

8) типу ответа индивида;

9) какими они являются: детерминистскими или вероятностными.

Для психолога-экспериментатора главными основаниями являются процедура сбора данных и предмет измерения.

Чаще всего применяются следующие процедуры субъективного шкалирования:

Метод ранжирования. Все объекты представляются испытуемому одновременно, он должен их упорядочить по величине измеряемого признака.

Метод парных сравнений. Объекты предъявляются испытуемому попарно (число предъявлений равно числу сочетаний (n)). Испытуемый оценивает сходства – различия между членами пар.

Метод абсолютной оценки. Стимулы предъявляются по одному. Испытуемый дает оценку стимула в единицах предложенной шкалы.

Метод выбора. Индивиду предлагается несколько объектов (стимулов, высказываний и т. д.), из которых он должен выбрать те, которые соответствуют заданному критерию.

По предмету измерения все методики делятся на: а) методики шкалирования объектов, б) методики шкалирования индивидов и в) методики совместного шкалирования объектов и индивидов.

Методики шкалирования объектов (стимулов, высказываний и др.) выстраиваются в контекст экспериментальной или измерительной процедуры. По своей сути они не являются задачей исследователя, а представляют собой экспериментальную задачу испытуемого. Исследователь использует эту задачу для выявления поведения испытуемого (в данном случае – реакций, действий, вербальных оценок и др.),чтобы определить особенности его психики. Поэтому нет оснований причислять эти техники к методам психологического измерения поведения, если под измерением понимать только задачу экспериментатора.

При субъективном шкалировании испытуемый выполняет функции измерительного прибора, а экспериментатор мало интересуется особенностями “измеряемых” испытуемым объектов и исследует сам “измерительный прибор”.

Парадигма субъективного шкалирования перешла в другие области психологии из психофизики, где классификация задач испытуемого в эксперименте очень хорошо разработана. Этого нельзя сказать об остальных областях психологии.

Но по укоренившейся традиции методики и модели субъективного шкалирования рассматриваются в одном разделе с техниками и моделями измерения поведения. Традиция эта связана с тем, что и при “шкалировании объектов”, и при “шкалировании индивидов” в процессе обработки и интерпретации данных используется сходный математический аппарат.

Процедуре одномерного и многомерного субъективного шкалирования посвящена обширная научная и учебная литература (см. Библиографию).

Остановимся на моделях совместного шкалирования объектов и испытуемых. Модели делятся на два вида: детерминистические и вероятностные. Суть этих моделей в том, что и объекты, и индивиды, которые высказывают суждения об объектах, “отображаются” на одну шкалу на основании обработки данных поведенческого измерения либо субъективного шкалирования.

Основными детерминистическими моделями являются метод развертывания К. Кумбса [Coombs С. Н., 1964] и шкалограммный анализ Л. Гутмана [Guttman L, 1944]. К вероятностным моделям относится латентно-структурный анализ IRT(item response theory)(см. разд. 6.5). Здесь же мы кратко остановимся на детерминистических моделях.

Метод развертывания Кумбса исходит из предположения, что объекты и индивиды могут быть размещены на шкале одномерного признака. Индивид может предпочитать один объект другому. Существует “идеальная точка” индивида – субъективный эталон. Индивид предпочитает тот стимул, который “ближе” к субъективному эталону.

Процедура измерения состоит в следующем. Испытуемому предъявляются пары стимулов, которые он сравнивает. Формируется матрица частоты предпочтений стимулов размером т´n(т – стимулы, n– индивиды). В клеточках матрицы – относительные частоты предпочтений.

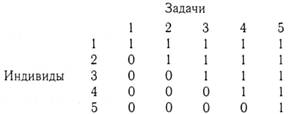

Шкалограммный анализ Гутмана используется для построения опросников. Наиболее часто он применяется при дихотомической оценке ответа испытуемого (“да” – “нет”, “решил” – “не решил”).

Предполагается следующее: принятие индивидом пункта (решение задачи, ответ “да” и т. д.) означает то, что его шкальное значение не меньше величины пункта. Если индивид решает данную задачу, то он решает любую другую (более легкую) задачу. Принятие индивидом пункта опросника или правильное решение задачи обозначается как “1”, непринятие пункта или неверное решение – “0”.

В ходе обработки строки и столбцы исходной матрицы данных переставляются так, чтобы она соответствовала “совершенной” шкалограмме: матрица выше диагонали, т. е. верхняя правая часть матрицы, должна состоять из единиц, а нижняя левая – включать только нули. Порядок индивидов по строкам должен соответствовать порядку заданий по столбцам по величине выраженности свойства.

Практически никогда идеальная шкалограмма не получается. Оценка одномерности признака предложена Гутманом и называется коэффициентом воспроизводимости.

![]()

где е – число “ошибок” в откликах испытуемых, п – количество испытуемых, k – число заданий.

Существует также модификация модели Гутмана, описывающая процедуру с несколькими вариантами ответов.

Основные измерительные шкалы

Измерительные шкалы (от лат. scala – «лестница») – форма фиксации совокупности признаков изучаемого объекта с упорядочиванием их в определенную числовую систему. Измерительные шкалы представляют собой метрические системы, моделирующие исследуемый феномен путем замены прямых обозначений изучаемых объектов числовыми значениями и отображение пропорций континуального состава элементов объекта в соответствующих числах. Каждому элементу совокупности проявлений свойств изучаемого объекта соответствует определенный балл или шкальный индекс, количественно устанавливающий положение наблюдаемой единицы на шкале, которая охватывает всю совокупность или ее часть, существенную с точки зрения задач исследования. Операция упорядочивания исходных эмпирических данных в шкальные носит название шкалирования. Измерительные шкалы являются главным средством сбора и анализа статистического материала как в прикладных, так и в теоретических исследованиях. Они различаются в зависимости от характера функции, лежащей в основе их построения. В качестве такой функции могут служить: сравнение по признаку убывания или возрастания, ранжирование, оценка интенсивности признака или оценка пропорциональных отношений между признаками. Наиболее общая классификация измерительных шкал предложена С. Стивенсон. В ее основу положен признак метрической детерминированности. Согласно этому признаку шкалы делятся наметрические (интервальные и шкалы отношений) и неметрические (номинативные, шкалы порядка).

1. Номинативные шкалы

Номинативные шкалы (шкалы наименований) устанавливают соответствие признака тому или иному классу. Объекты объединяют в классы на основании какого-либо общего свойства (классы эквивалентности) либо символа (обозначения). Необязательно, чтобы между выявленными классами существовала внутренняя взаимосвязь. Само название «шкала наименований» указывает на то, что значения по шкале играют роль лишь названий классов. Одним из распространенных видов номинативной шкалы является классификация объектов на две группы по принципу «А – не-А» (альтернативные признаки в дихотомической шкале наименований). Конкретными примерами применения такой шкалы являются оценивание ответа испытуемого на пункт опросника в виде утверждения или отрицания, соответствие или несоответствие полученного вида ответа ключу (коду) измеряемого свойства (см. личностные опросники).

Примером оценивания в номинативной шкале могут служить классификация решений тестовой задачи или пункт опросника с задачей закрытого типа.

Из названных городов северней расположен город…

1) Псков;

2) Нижний Новгород;

3) Волгоград;

4) Новосибирск;

5) Красноярск.

Противоположностью значения «великодушный» является…

1) расточительный;

2) упрямый;

3) малодушный;

4) скупой;

5) щедрый.

Другой простейшей разновидностью номинативной шкалы является перечень или набор каких-либо признаков, группируемых при сборе информации или ее обработке.

Вы предпочитаете проводить досуг…

1) с товарищами и приятелями;

2) на лоне природы;

3) в занятиях спортом;

4) в кругу семьи и т. д.

Распределение признаков в классах шкалы наименований можно охарактеризовать путем определения абсолютных и относительных частот встречаемости, возможно также определение модальных и центральных значений в классах. Оценка статистической связи между группами признаков возможна с помощью анализа корреляции (см. корреляция качественных признаков).

Если один из рядов переменных представлен в дихотомической шкале наименований, а другой – в любой иной (интернальной, отношений или порядковой), то применяются коэффициенты корреляции бисериальной. Переменные в дихотомической шкале могут распределяться по нормальному закону или иначе в зависимости от этого выбирают способ расчета коэффициентов корреляции.

В строгом смысле номинативная шкала не является шкалой измерения. Она допускает лишь операцию равенства и неравенства и более или менее дифференцированную классификацию признаков. Вместе с тем в психологических исследованиях и психологической диагностике этот вид измерительных шкал имеет достаточно большое значение, особенно при фиксации качественной информации (например, данных проективных методик при сборе психологического анамнеза и т. д.).

2. Порядковые шкалы

Порядковые шкалы (ординальные) предназначены для расчленения совокупности признаков на элементы, связанные отношением «больше – меньше», и допускают отнесение переменных к группам, упорядоченным (ранжированным) друг относительно друга и представляющим некое системное единство. Порядковые шкалы дают возможность оценить степень выраженности признака. Они содержат не менее трех классов с установленной последовательностью, не допускающей перестановки. Так, между двумя показателями объектов А и В, обладающих признаком X, возможны три вида отношений: ХА = ХB; ХА ‹ ХB; ХА › ХB. Если имеются три объекта A, В, С и между ними установлены отношения ХА ‹ ХB, ХB ‹ ХC, из этого следует, что ХА ‹ ХC. При этом значения разностей между признаками не устанавливаются (шкала неметрическая, единицы измерения отсутствуют). Упорядочивание признаков в ординальной шкале может быть униполярным (при определении классов исходят из степени выраженности измеряемого свойства) и биполярным (в основе разделения лежит ранг степени приближения к одному из противоположных полюсов свойства).

В качестве примера униполярного упорядочивания может быть приведена шкала оценивания качеств внимания: «весьма устойчивое /устойчивое / лабильное / рассеянное». Примером оценивания по биполярному принципу может служить идентификация выраженности свойств между полярными антонимическими характеристиками свойств личностных проявлений:

1) уравновешенный… нестабильный;

2) общительный… замкнутый;

3) подвижный… медлительный.

Порядковые шкалы относятся к числу распространенных в психологической диагностике. В качестве одного из практических приемов оценивания результатов испытуемого по порядковой шкале можно привести модификацию теста «Прогрессивные матрицы Равена», в котором каждый ответ включает три варианта, последовательно приближающихся к правильному. Вариантом применения порядковой шкалы может быть закрытый дифференцированный ответ на пункт опросника:

Бывает, что я никак не могу принять какое-то окончательное решение и упускаю возможность сделать что-то своевременно.

1. Полностью согласен.

2. Пожалуй, могу согласиться.

3. Не уверен.

4. Скорее не согласен.

5. Совершенно не согласен.

Порядковая шкала допускает операции равенства / неравенства и сравнения по интенсивности. По сравнению со шкалой наименований здесь возможны определениемедианы распределения, использование коэффициентов ранговой корреляции исопряженности (см. корреляция качественных признаков).