- •29. Макроэкономическое равновесие. Классическая теория.

- •30. Потребление и сбережение: кейнсианский анализ.

- •31.Цикличность развития рыночной экономики. Фазы цикла.

- •32.Происхождение, сущность и функции денег.

- •33.Денежные агрегаты. Денежный мультипликатор.

- •34. Кредит. Структура современной кредитной системы.

29. Макроэкономическое равновесие. Классическая теория.

Макроэкономическое равновесие - это состояние в экономике, когда совокупный спрос равен совокупному предложению. Макроэкономическое равновесие является таким состоянием, которое одновременно устраивает и потребителей и производителей. То есть их устраивает уровень цен в экономике, и они не собираются менять свои планы в отношении покупок и продаж. Макроэкономическое равновесие в реальной экономике определяется по двум индикаторам: инфляции и безработице. В условиях равновесия темпы инфляции минимальны и наблюдается только естественный уровень безработицы (см. главу 12)

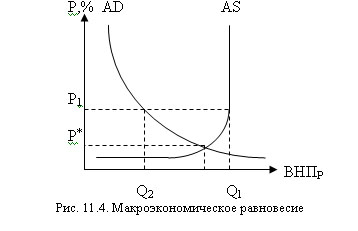

Данная экономическая ситуация на графике (см. рис.11.4.) представлена точкой пересечения кривых совокупного спроса (АД) и совокупного предложения (АS).

Пересечение кривых совокупного спроса и совокупного предложения определяют равновесный уровень цен Р * и равновесный реальный объем национального производства Q * .

Классическая теории предполагает, что благодаря гибкости цен, заработной платы и процента, макроэкономика способно к саморегулированию. Рассмотрим, как восстанавливается равновесие в экономической системе. Действительно, если представить, что равновесный уровень цен выражен величиной Р 1 , тогда реальный объем национального производства составит величину Q 1 . Но при этой цене внутренние потребители и зарубежные покупатели готовы приобрести внутри страны количество товара Q 2 . Избыток предложения (Q 1 -Q 2 ) заставит фирмы уменьшать объемы производства, что приведет к снижению занятости. Заработная плата при этом упадет, а вслед за ними цены. Спрос при этом увеличиться. Таким образом, реальный объем произведенной и объем купленной продукции оказываются равными при уровне цен Р * . Если, наоборот, уровень цен в экономике будет ниже чем Р * , то совокупный спрос превысит совокупное предложение. Цены в экономике начнут расти, это заставит предпринимателей увеличивать производство, следовательно, сократиться безработица, а заработная плата возрастет.

30. Потребление и сбережение: кейнсианский анализ.

Потребление — использование продукта в процессе удовлетворения потребностей. В экономике потребление приравнивается к приобретению благ или услуг.

Сбережения — накапливаемая часть денежных доходов населения, предназначенная для удовлетворения потребностей в будущем. Сбережения используются для покупки ценных бумаг и других финансовых инструментов, или размещаются в виде банковских вкладов. Различают личные и принудительные сбережения.

Кейнс вводит общий психологический закон. Суть данного закона сводится к тому, что потребление растет меньше чем доход. Люди имеют склонность к сбережениям. Люди увеличивают свое потребление в соответствии с ростом дохода, но до определенных пределов, затем увеличение потребления происходит, но не в такой пропорции, как растет доход. Люди начинают сберегать. Среди основных мотивов сбережений следует выделять: неуверенность в завтрашнем дне, накопление средств ради приобретения дорогостоящих товаров (автомобиль, квартира), учебы детей, отдыха за границей и т.д.

Долю потребления в располагаемом доходе Кейнс называет средней склонностью к потреблению (АРС). А долю сбережений в располагаемом доходе – средней склонностью к сбережению (APS) (aps + apc = 1). Отсюда следует, что прирост располагаемого дохода (Yd) соответственно распадается на прирост потребления (С) и прирост сбережений (S) Таким образом, имеем следующее соотношение: Соотношение ΔС/ΔYd – предельная склонностью к потреблению (МРС). А соотношение – предельной склонностью к сбережению, обозначив как (MPS). Таким образом, формула принимает вид: mps + mpc = 1, при этом 0 < mpc < 1. Речь идет о том, что даже при располагаемом национальном доходе, равном 0, люди имеют какие-то средства к существованию. Потребительские расходы и сбережения зависят от доходов.

Кейнс пришел к выводу о том, что люди склонны увеличивать свое потребление с ростом доходов, но в меньшей степени, нежели растет доход, т.е. субъекты склонны делать сбережения.

Распределение дохода на потребление и сбережение зависит от следующих взаимодополняющих факторов:

1) величины богатства, представленного в виде имущества, человеческого капитала и финансовых активов. Чем больше богатство, тем меньше стимулов для сбережения.

2) уровень текущих денежных доходов – также как и в предыдущем варианте, чем больше уровень доходов, тем меньше поводов для сбережений.

3) уровень цен – чем выше цены, тем ниже покупательная способность денежного дохода, тем меньше экономическая способность наращивать сбережения.

4) интенсивность потребительского кредита – способствует наращиванию текущего потребления, однако, вместе с тем увеличивается задолженность сектора домашних хозяйств перед банками, увеличивается сумма долга (проценты + кредит), что, в конечном счете приводит к сокращению потребления.

5) ожидания населения – различные психологические склонности населения (инфляционные ожидания, политические и др.).