№1Социоло́гия (от лат. societas — общество + др.-греч. λόγος — наука) — это наука об обществе, системах, составляющих его, закономерностях его функционирования и развития, социальных институтах, отношениях и общностях. Социология изучает общество, раскрывая внутренние механизмы его строения и развития его структур (структурных элементов: социальных общностей, институтов, организаций и групп); закономерности социальных действий и массового поведения людей, а также отношения между личностью и обществом. Термин «социология» был введён в научный оборот О. Контом в 1832 году в 47-й лекции «Курса позитивной философии»[1]. По мнению ряда исследователей, О. Конт не был первым, кто ввёл и применил этот термин — известный французский политический деятель и публицист эпохи Великой французской революции и Первой империи аббат Э.-Ж. Сийес на полвека раньше (1780 г.) О. Конта использовал его, вкладывая в термин «социология» (по-французски — «sociologie») несколько иной смысл[2]. В «Курсе позитивной философии» О.Конт обосновывает новую науку — социологию. Конт считал, что социология — это наука, занимающаяся, как и другие науки (формы «позитивного знания»), наблюдением, опытом и сравнением, которые адекватны новому социальному порядку индустриального общества. По мнению Г. Спенсера, основной задачей социологии является изучение эволюционных изменений в социальных структурах и институтах. В. И. Ленин полагал, что только с открытием материалистического понимания историисоциология впервые была возведена на ступень науки[3], он отмечал, что Маркс "впервые поставил социологию на научную почву, установив понятие общественно-экономической формации, как совокупности данных производственных отношений, установив, что развитие таких формаций есть естественно-исторический процесс"[4]. Несмотря на политическую и идеологическую ориентацию марксистской теории общества, следует признать, что она, безусловно, содержала немало ценных идей, обогативших социологическую мысль.

По определению Энтони Гидденса, социология — это «изучение общественной жизни человека, изучение групп и обществ»[5]. По определению Ядова В. А., социология — это наука о функционировании общества, о взаимоотношениях людей. Основной целью социологии является «анализ структурысоциальных отношений в том виде, в каком они складываются в ходе социального взаимодействия»[6].

Вследствие разнообразия подходов (см. мультипарадигматизм), характерного для современного состояния данной дисциплины, «ни одно определение социологии не является полностью удовлетворительным

Объектом социологии выступает общество современного типа.

Вместе с тем целостное изучение объекта (общества) не дает возможности охватить все его свойства, грани и отношения. Рано или поздно у ученых появляется необходимость сосредоточиться на рассмотрении лишь отдельных его сторон, которые и составляют предмет социологической науки, т.е. предмет социологии - это повседневная жизнь обычных людей 1.2 Основные функции социологии

Многообразие связей социологии с жизнью общества, ее общественное предназначение определяются, в первую очередь, функциями, которые она выполняет. Одной из важнейших функций социологии, как и всякой другой науки, является познавательная. Социология на всех уровнях и во всех своих структурных элементах обеспечивает, прежде всего, прирост нового знания о различных сферах социальной жизни, раскрывает закономерности и перспективы социального развития общества. Этому служат как фундаментальные теоретические изыскания, вырабатывающие методологические принципы познания социальных процессов и обобщающих значительный фактический материал, так и непосредственно эмпирические исследования, поставляющие этой науке богатый фактический материал, конкретную информацию о тех или иных областях общественной жизни.

Характерной чертой социологии является единство теории и практики. Значительная часть социологических исследований ориентирована на решение практических проблем. В этом плане на первое место выступает прикладная функция социологии, в рамках которой проявляется ряд ее других функций. Социологические исследования дают конкретную информацию для осуществления действенного социального контроля над социальными процессами. Без этой информации возрастает возможность появления социального напряжения, социальных кризисов и катаклизмов. В подавляющем большинстве стран органы исполнительной и представительной власти, политические партии и объединения широко используют возможности социологии для проведения целенаправленной политики во всех сферах общественной жизни. В этом проявляется функция социального контроля.

Практическая направленность социологии выражается и в том, что она способна выработать научно обоснованные прогнозы о тенденциях развития социальных процессов в будущем. В этом проявляется прогностическая функция социологии. Особенно важно иметь такой прогноз в переходный период развития общества. В этом плане социология способна:

1) определить, каков диапазон возможностей, вероятностей, открывающихся перед участниками событий на данном историческом этапе;

2) представить альтернативные сценарии будущих процессов, связанных с каждым из выбранных решений;

3) рассчитать вероятные потери по каждому из альтернативных вариантов, включая побочные эффекты, а также долговременные последствия и т.д.

Большое значение в жизни общества имеет использование социологических исследований для планирования развития разнообразных сфер общественной жизни. Социальное планирование разбито во всех странах мира, независимо от социальных систем. Оно охватывает самые широкие области, начиная от определенных процессов жизнедеятельности мирового сообщества, отдельных регионов и стран и кончая социальным планированием жизни городов, сел, отдельных предприятий и коллективов.

Социология, несмотря на личные установки ученых-социологов, выполняла и продолжает выполнять идеологическую функцию. Результаты исследований могут использоваться в интересах каких-либо социальных групп для достижения ими определенных социальных целей. Социологическое знание зачастую служит средством манипулирования поведением людей, формирования определенных стереотипов поведения, создания системы ценностных и социальных предпочтений и т.д. Но социология может служить и улучшению взаимопонимания между людьми, формированию у них чувства близости, что в конце концов способствует совершенствованию общественных отношений. В этом случае говорят о гуманистической функции социологии.

№2Структура социологии Теоретическая социология — социология, ориентированная на объективное научное исследование общества в целях получения теоретического знания[8]. Необходима для адекватной интерпретации социальных явлений и поведения людей. Без данных эмпирической социологии теоретическая социология становится неаргументированной.

Эмпирическая социология — это совокупность исследований, основанных на методических и технических приёмах и методах сбора, обработки и анализа (описания) первичной социологической информации. Эмпирическую социологию нередко называют социографией, подчёркивая описательный характер этой дисциплины, или доксографией, поскольку основная её функция видится в изучении общественного мнения, мнений и социальных настроений отдельных социальных групп и общностей, массового (коллективного) сознания и поведения.

Прикладная социология — область науки, наиболее приближенная к практике, ориентированная на использование полученных социологических знаний для решения жизненно важных практических задач общества.

В структуре социологии принято выделять три уровня:

верхний уровень - уровень общесоциологических знаний и теорий.

средний уровень социологии - уровень, объединяющий отраслевые (социология культуры, социология политики, социология права, экономическая социология и др.) и специальные социологические теории (личности, молодёжи, семьи и т. д.).

нижний уровень социологической науки — уровень конкретных социологических исследований.

Социологию также подразделяют на макросоциологию и микросоциологию в зависимости от того, на каком уровне изучается общество — макроуровне или микроуровне. На макроуровне изучаются большие социальные системы и процессы в рамках целого общества, на микроуровне — малые социальные системы и социальные взаимодействия. Макросоциология изучает большие социальные структуры — социальную структуру общества, социальные институты, большие социальные группы, социальные общности и слои, а также процессы, происходящие в них, микросоциология — малые социальные взаимодействия и группы, социальные сети и отношения, возникающие между отдельными людьми. Социологическая наука, несмотря на сравнительно молодой возраст, представляет собой сложно структурированную область научного знания и включает три уровня:

общую социологическую теорию (общую социологию);

частные социологические теории (теории среднего уровня);

конкретные (эмпирические) социологические исследования.

Общая социологическая теория направлена на выяснение общих закономерностей функционирования и развития социума. На этом уровне осуществляется анализ основных категорий, понятий и законов социологии. Частные социологические теории (теории среднего уровня) занимают промежуточное положение между фундаментальными теориями и конкретными социологическими исследованиями. Термин «теории среднего уровня»введен в науку американским социологом Робертом Мертоном (1910-2003). Такие теории занимаются изучением отдельных областей социальной жизни. В них условно можно выделить три раздела:

исследования социальных институтов (социологии семьи, образования, культуры, политики, религии и т.д.);

исследования социальных общностей (социологии малых групп, толпы, этносоциологии, территориальных образований и т.д.):

исследования социальных процессов (социологии конфликтов, процессов мобильности и миграции, массовых коммуникаций и т.д.).

Конкретные (эмпирические) социологические исследования определяют и обобщают социальные факты с помощью регистрации каких-то свершившихся событий. Системы фактов, полученные в результате конкретно-социологических исследований, составляют в конечном счете эмпирическую базу социологического знания.

По степени сложности анализа социальных процессов выделяют также макро- и микросоциологию.

Макросоциология исследует поведение в процессах взаимодействия крупномасштабных социальных общностей — этносов, наций, социальных институтов, государств и т.д. Макросоциологичсская проблематика рассматривалась в основном в теориях структурного функционализма и социального конфликта.

Микросоциология акцентирует внимание на индивидах, устанавливает особенности поведения во взаимодействиях между людьми, главным образом в малых группах (семье, трудовом коллективе, группе сверстников и т.п.). К этому направлению социологии относятся теория символического интеракционизма, теория обмена и др.

По цели исследования социология может подразделяться на два уровня — фундаментальную и прикладную.

Фундаментальная социология отвечает на вопросы: «что познается?» (определение объекта, предмета науки) и «как познается?» (основные методы социологии). Целью фундаментального исследования является получение нового знания, обогащение методологических основ самой науки.

Прикладная социология занимается решением вопросов преобразования социальной жизни, разработкой практических рекомендаций для социального управления, формированием социальной политики, прогнозированием, проектированием. №4Термин общество часто используется в повседневной жизни. Чаще всего этот термин означает совокупность людей, объединенных какими-либо интересами, целями, совместной деятельностью.

Человеческое общество - это совокупность всех людей, частей и элементов общественной жизни, которые тесно связаны между собой. Так, можно сказать, что общество - это единая система.

Общество является главным предметом изучения социологии. В широком смысле слова общество - целостная организация людей, в рамках которой осуществляется их совместное проживание, это единый социальный организм, обладающий своими элементами, пространственными и временными границами.

Понятие общества и его основные характеристики:

|

|

|

Основатель социологии Огюст Конт считал ее наукой об обществе, пространством, в котором осуществляется жизнь людей. Без него жизньчеловека невозможна, чем и объясняется важность изучения данной темы.

Что обозначает понятие «общество»? Чем оно отличается от понятий «страна», «государство», употребляемые в обыденной речи, часто, как идентичные?

Страна — это географическое понятие, обозначающее часть света, территорию, которая имеет определенные границы.

Государство — политическая организация общества с определенным типом власти (монархия, республика, советы, др.), органами и структурой правления (авторитарное или демократическое).

Общество — социальная организация страны, обеспечивающая совместную жизнедеятельность людей. Это обособившаяся от природы часть материального мира, представляющая собой исторически развивающуюся форму связей и отношений людей в процессе их жизнедеятельности.

Многие ученые пытались исследовать общество, определить его природу, сущность. Древнегреческий философ и ученый Аристотель под обществом понимал совокупность индивидов, которые объединились для удовлетворения своих социальных инстинктов. Эпикур считал, что главным в обществе является социальная справедливость как результат договора между людьми о том, чтобы не вредить друг другу и не терпеть вреда.

В западноевропейской общественной науке XVII-XVIII вв. идеологами новых поднимающихся слоев общества (Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо), выступавшими против религиозных догм, была выдвинута идея общественного договора, т. е.договора между людьми, каждый из которых обладает суверенными правами для контроля над своими действиями. Эта идея противостояла теологическому подходу к организации общества по воле божьей.

Предпринимались попытки определить общество, основываясь на выделении некоторой первичной ячейки общества. Так,Жан-Жак Руссо считал, что именно семья — самое древнее из всех обществ. Она — подобие отца, народ — детей, и все, рожденные равными и свободными, если и отчуждают свою свободу, то лишь для своей пользы.

Гегель попытался рассмотреть общество как сложную систему отношений, выделив в качестве предмета рассмотрения так называемое гражданское общество, т. е. общество, где существует зависимость всех от всех.

Большое значение для научного понимания общества имели работы одного из основоположников научной социологии О. Конта, полагавшего, что строение общества определяется формами мышления человека (теологической, метафизической и позитивной). Само общество он рассматривал как систему элементов, которыми выступают семья, классы и государство, а основу образует разделение труда между людьми и их взаимоотношение между собой. Близкое к этому определение общества мы находим в западноевропейской социологии XX в. Так, у Макса Вебера, общество — продукт взаимодействия людей как результат их социальных действий в интересах всех и каждого.

Т. Парсонс определял общество как систему отношений между людьми, связующим началом которой являются нормы и ценности. С точки зрения К. Маркса, общество — это исторически развивающаяся совокупность отношений между людьми, складывающихся в процессе их совместной деятельности.

Признавая подход к обществу как отношения индивидов, К. Маркс, проанализировав связи и отношения между ними, ввел понятия «общественные отношения», «производственные отношения», «общественно-экономические формации» и ряд других. Производственные отношения, формируя общественные отношения, создают общество, находящееся на той или иной определенной ступени исторического развития. Следовательно, по Марксу, производственные отношения выступают первопричиной всех отношений людей и создают большую социальную систему, называемую обществом.

По представлениям К. Маркса, общество — это взаимодействие людей. Форма общественного устройства не зависит от их воли (людей). Каждую форму общественного устройства порождает определенная стадия развития производственных сил.

Люди не могут свободно распоряжаться производительными силами, ибо эти силы — продукт предшествующей деятельности людей, их энергии. Но сама эта энергия ограничена условиями, в которые люди поставлены уже завоеванными производительными силами, формой общественного устройства, существовавшей до них и которая является продуктом деятельности предшествующего поколения.

Американский социолог Э. Шилз выделил следующие признаки общества:

оно не является органической частью какой-либо более крупной системы;

браки заключаются между представителями данной общности;

оно пополняется за счет детей тех людей, которые являются членами данной общности;

оно имеет свою территорию;

у него есть самоназвание и своя история;

оно обладает своей системой управления;

оно существует дольше средней продолжительности жизни отдельного индивида;

его сплачивает общая система ценностей, норм, законов, правил.

Очевидно, что во всех приведенных определениях в той или иной степени выражен подход к обществу как целостной системе элементов, находящихся в состоянии тесной взаимосвязи. Такой подход к обществу называется системным. Основная задача системного подхода в исследовании общества состоит в объединении различных знаний по поводу общества в целостную систему, которая могла бы стать единой теорией общества.

Большую роль в системных исследованиях общества сыграл А. Малиновский. Он полагал, что общество можно рассматривать как социальную систему, элементы которой связаны с основными потребностями людей в пище, крове, защите, сексуальном удовлетворении. Люди объединяются для удовлетворения своих потребностей. В этом процессе возникают вторичные потребности в связи, кооперации, контроле над конфликтами, что способствует развитию языка, норм, правил организации, а это в свою очередь требует координационных, управленческих и интегративных институтов.

Жизнедеятельность общества:

Жизнедеятельность общества осуществляется в четырех основных сферах: экономической, социальной, политической и духовной.

Экономическая сфера есть единство производства, специализации и кооперации, потребления, обмена и распределения. Она обеспечивает производство товаров, необходимых для удовлетворения материальных потребностей индивидов.

Социальную сферу представляют этнические общности людей (род, племя, народность, нация и т. д.), различные классы (рабы, рабовладельцы, крестьяне, пролетариат, буржуазия) и другие социальные группы, которые обладают различным материальным положением и отношением к существующим общественным порядкам.

Политическая сфера охватывает властные структуры (государство, политические партии, политические движения), управляющие людьми.

Духовная (культурная) сфера включает философские, религиозные, художественные, правовые, политические и другие воззрения людей, а также их настроения, эмоции, представления об окружающем мире, традиции, обычаи и т. п.

Все указанные сферы общества и их элементы непрерывно взаимодействуют, изменяются, варьируются, но в главном остаются неизменными (инвариантными). Так, например, эпохи рабства и нашего времени резко отличаются друг от друга, но вместе с тем все сферы общества сохраняют возложенные на них функции.

В социологии существуют различные подходы к поиску оснований выбора приоритетов в социальной жизнедеятельности людей (проблема детерминизма).

Еще Аристотель подчеркивал крайне важное значение государственного устройства для развития общества. Отождествляя политическую и социальную сферы, он рассматривал человека как «политическое животное». При определенных условиях политика может стать решающим фактором, полностью контролирующим все другие сферы общества.

Сторонники технологического детерминизма определяющий фактор общественной жизни видят в материальном производстве, где характер труда, техника, технология определяют не только количество и качество произведенных материальных продуктов, но и уровень потребления и даже культурные запросы людей.

Сторонники культурного детерминизма полагают, что костяк общества составляют общепринятые ценности и нормы, соблюдение которых обеспечит устойчивость и неповторимость самого общества. Различие культур предопределяет различие в поступках людей, в организации материального производства, выборе форм политической организации (в частности, это можно связать с известным выражением: «Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает»).

К. Маркс исходил в своей концепции из детерминирующей роли экономической системы, полагая, что именноспособ производства материальной жизни обусловливает социальные, политические и духовные процессы в обществе.

В современной отечественной социологической литературе существуют противоположные подходы к решениюпроблемы примата во взаимодействии социальных сфер общества. Одни авторы склонны отрицать саму эту идею, полагая, что общество может нормально функционировать при последовательном выполнении каждой из социальных сфер своего функционального предназначения. Они исходят при этом из того, что гипертрофированное «разбухание» одной из социальных сфер может пагубно сказаться на судьбе всего общества, так же, впрочем, как и недооценка роли каждой из этих сфер. Например, недооценка роли материального производства (экономической сферы) ведет к снижению уровня потребления и нарастанию кризисных явлений в обществе. Размывание норм и ценностей, регулирующих поведение индивидов (социальная сфера) ведет к социальной энтропии, беспорядку и конфликтам. Принятие идеи примата политики над экономикой и другими социальными сферами (особенно в условиях тоталитарного общества) может привести к краху всей социальной системы. В здоровом социальном организме жизнедеятельность всех его сфер находится в единстве и взаимосвязи.

Ослабнет единство — понизится эффективность жизнедеятельности общества, вплоть до изменения своей сути или даже распада. В качестве примера приведем события последних лет ХХ в., приведшие к поражению социалистических общественных отношений и распаду СССР.

Общество живет и развивается по объективным законам единства (общества) с природной средой; обеспечения социального развития; концентрации энергии; перспективной активности; единства и борьбы противоположностей; перехода количественных изменений в качественные; отрицания — отрицания; соответствия производственных отношений уровню развития производительных сил; диалектического единства экономического базиса и общественной надстройки; возрастания роли личности и др. Нарушение законов развития общества чревато крупными катаклизмами, большими потерями.

Какие бы цели не ставил перед собой субъект социальной жизни, находясь в системе общественных связей, он должен им подчиняться. В истории общества известны сотни войн, принесших ему огромные потери, независимо от того, какими целями руководствовались правители, их развязавшие. Достаточно вспомнить Наполеона, Гитлера, бывших президентов США, начавших войну во Вьетнаме, Ираке.

Общество — целостный социальный организм и система:

Классики социологии уподобляли общество социальному организму, все части которого взаимозависимы, а их функционирование направлено на обеспечение его жизни. Все части общества выполняют заданные им функции для обеспечения его жизни: продолжение рода; обеспечение нормальных условий для жизнедеятельности его членов; создание возможностей производства, распределения и потребления; успешную деятельность всех его сфер.

Отличительные черты общества

Важной отличительной чертой общества выступает его автономность, которая базируется на его многофункциональности, способности создавать необходимые условия для удовлетворения разнообразных потребностей индивидов. Только в обществе человек может заниматься узкопрофессиональной деятельностью, добиваться её высокой эффективности, опираясь на существующее в нем разделение труда.

Общество обладает самодостаточностью, которая позволяет ему выполнять главную задачу — предоставлять людям условия, возможности, формы организации жизни, которые облегчают достижение личных целей, самореализацию себя как всесторонне развитых личностей.

Общество обладает большой интегрирующей силой. Оно представляет своим членам возможность использовать привычные образцы поведения, следовать установившимся принципам, подчиняет их общепринятым нормам и правилам. Не желающих им следовать оно изолирует различными путями и средствами, начиная от Уголовного кодекса, административного права до общественного порицания. Существенной характеристикой общества является достигнутый уровень саморегуляции, самоуправления, которые возникают и формируются внутри его самого при помощи социальных институтов, находящихся, в свою очередь, на исторически определенном уровне зрелости.

Общество как целостный организм обладает качеством системности, и все его элементы, будучи тесно взаимосвязанными, образуют социальную систему, которая делает более сильным притяжение и сцепление между элементами данной материальной структуры.

Часть и целое как компоненты единой системы связаны между собой неразрывными узами и поддерживают друг друга. В то же время тот и другой элемент обладает относительной самостоятельностью по отношению друг к другу. Чем сильнее целое в сравнении со своими частями, тем сильнее пресс объединения. И напротив, чем сильнее части по отношению к системе, тем она слабее и сильнее тенденция к разъединению целого на составные части. Следовательно, для образования устойчивой системы необходим подбор соответствующих элементов и их единство. При этом, чем больше несоответствие, тем сильнее должны быть узы сцепления.

Образование системы возможно как на естественных основах притяжения, так и на подавлении и подчинении одной части системы другой, т. е. на насилии. В связи с этим различные органические системы строятся на различных принципах. Одни системы основаны на доминировании естественных связей. Другие — на доминировании силы, третьи стремятся укрыться под защитой сильных структур или существуют за их счет, четвертые объединяются на основе единства в борьбе с внешними врагами во имя высшей свободы целого и т. д. Существуют также системы, основанные на сотрудничестве, где сила не играет существенной роли. Вместе с тем существуют определенные рамки, за пределами которых и притяжение, и отталкивание могут привести к гибели данной системы. И это естественно, так как излишнее притяжение и сцепление создают угрозу для сохранения разнообразия системных качеств и тем самым ослабляют способность системы к саморазвитию. Напротив, сильное отталкивание подрывает целостность системы. При этом, чем больше самостоятельность частей в рамках системы, чем выше их свобода действия в соответствии с заложенными в них потенциями, тем меньше у них стремление выйти за ее рамки и наоборот. Именно поэтому систему должны образовать лишь такие элементы, которые более или менее однородны между собой, и где тенденция целого, хотя и доминирует, но не противоречит интересам частей.

Законом всякой социальной системы является иерархичность ее элементов и обеспечение оптимальной самореализации путем наиболее рационального построения ее структуры в данных условиях, а также максимального использования условий окружающей среды для ее преобразования в соответствии со своими качествами.

Один из важных законов органической системы — закон обеспечения ее целостности, или, иначе говоря,жизненности всех элементов системы. Поэтому обеспечение существования всех элементов системы выступает условием жизненности системы как целого.

Фундаментальным законом любой материальной системы, обеспечивающим ее оптимальную самореализацию, выступает закон приоритета целого над его составными частями. Поэтому чем сильнее опасность для существования целого, тем больше жертв со стороны его частей.

Как и любая органическая система в трудных условиях общество жертвует частью во имя целого, главного и коренного. В обществе как целостном социальном организме общий интерес при всех условиях находится на первом плане. Однако общественное развитие может осуществляться тем более успешно, чем больше общий интерес и интересы индивидов будут находиться в гармоническом соответствии между собой. Гармоническое соответствие между общими и индивидуальными интересами может быть достигнуто лишь на относительно высокой ступени общественного развития. До тех же пор, пока такая ступень не достигнута, господствует либо общественный, либо личный интерес. Чем труднее условия и чем больше неадекватность социальных и природных компонентов, тем сильнее проявляет себя общий интерес, реализуясь за счет и в ущерб интересам индивидов.

В то же время чем более благоприятные условия, возникшие либо на основе природной среды, либо созданные в процессе производственной деятельности самих людей, тем при прочих равных условиях общий интерес в меньшей мере осуществляется за счет частного.

Как и всякая система общество содержит в себе определенные стратегии выживания, существования и развития. Стратегия выживания выдвигается на первый план в условиях крайнего недостатка материальных ресурсов, когда система вынуждена жертвовать своим интенсивным развитием во имя экстенсивного, или точнее, во имя всеобщего выживания. В целях выживания социальная система изымает материальные ресурсы, произведенные наиболее активной частью общества в пользу тех, кто не может обеспечить себя всем необходимым для жизни.

Подобный переход к экстенсивному развитию и перераспределению материальных ресурсов в случае необходимости происходит не только в глобальных, но и локальных масштабах, т. е. в рамках малых социальных групп, если они попадают в экстремальную ситуацию, когда средств оказывается крайне недостаточно. В таких условиях страдают как интересы индивидов, так и интересы общества в целом, поскольку оно лишается возможности развиваться интенсивно.

Иначе развивается социальная система после выхода из экстремальной ситуации, но находящаяся в условияхнеадекватности социальных и природных компонентов. В таком случае стратегия выживания сменяется стратегий существования. Стратегия существования реализуется в условиях, когда возникает определенный минимум средств для обеспечения всех и, кроме того, появляется их некоторый излишек сверх необходимого для жизни. В целях развития системы в целом излишек производимых средств изымается, и они сосредоточиваются на решающих направлениях социального развития в руках наиболее сильных и предприимчивых. Все же остальные индивиды ограничиваются в потреблении и обычно довольствуются минимумом. Таким образом, в неблагоприятных условиях существования общий интерес прокладывает себе дорогу за счет интересов индивидов, наглядным примером чего является становление и развитие российского общества.

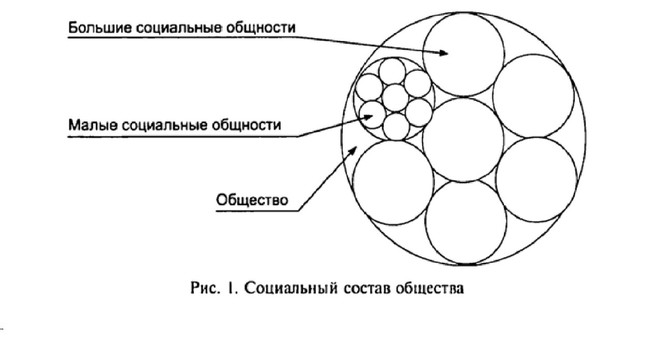

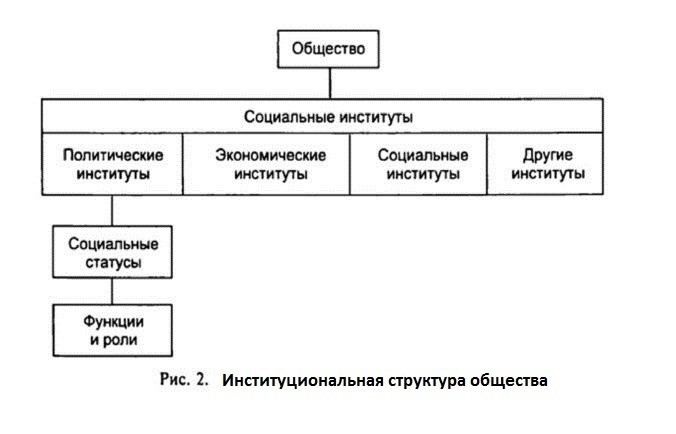

№5Соц. Структурв обществаСоциальная структура общества — это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных общностей и групп, социальных институтов, социальных статусов и отношений между ними. Все элементы социальной структуры взаимодействуют как единый социальный организм. Чтобы более наглядно представить всю сложность и многомерность социальной структуры, ее условно можно разделить на две подсистемы: 1) социальный состав общества; 2) институциональная структура общества.

1. Социальный состав общества — это совокупность взаимодействующих социальных общностей, социальных групп и индивидов, образующих конкретное общество. Каждая социальная общность занимает определенное место, определенную позицию в социальной структуре. Одни социальные общности занимают более выгодные позиции, другие — менее выгодные. Кроме того, в самой социальной общности отдельные социальные группы (отдельные индивиды) также занимают разные социальные позиции и имеют разные социальные статусы (рис. 1).

2. Институциональная структура общества — это совокупностьвзаимодействующих социальных институтов, обеспечивающих устойчивые формы организации и управления обществом. Каждый институт (группа институтов) регулирует отношения в определенной сфере общества, например политические институты (государство, партии и др.) регулируют отношения в политической сфере, экономические — в экономической (рис. 2).

3. Институциональную систему общества можно представить в виде матрицы, ячейки (институты, статусы) которой заполняются конкретными людьми из определенных социальных групп и общностей. Таким образом, происходит «наложение» социального состава общества на институциональную структуру. При этом конкретные люди могут занимать и освобождать те или иные ячейки (статусы), а сама матрица (структура) обладает относительной устойчивостью. Например, Президент Украины в соответствии с Конституцией Украины переизбирается каждые пять лет, а статус президента и институт президентства остаются неизменными в течение многих лет; родители стареют и умирают, и их статусы занимают новые поколения.

4. В демократическом обществе все социальные институты формально (по закону) равны между собой. Однако в реальной жизни одни институты могут доминировать над другими. Например, политические институты могут навязывать свою волю экономическим и наоборот. В каждом социальном институте имеются свои социальные статусы, которые также не равнозначны. Например, статус президента в политических институтах является главным; статус депутата парламента более значим, чем статус рядового избирателя; статус владельца фирмы или менеджера в экономических институтах более предпочтителен, нежели статус рядового работника, и т. д.

Социальная общность

Социальная общность — это большая или малая группа людей, обладающих общими социальными признаками, занимающих одинаковое социальное положение, объединенных совместной деятельностью (или ценностными ориентациями).

Общество как целостная социокультурная система состоит из множества индивидов, входящих одновременно в большие и малые социальные общности. Например, конкретный индивид — гражданин своей страны — одновременно может быть членом таких больших социальных общностей, как этническая, территориальная, профессиональная и др. Кроме того, он, как правило, является членом сразу нескольких малых социальных групп — семьи, рабочей бригады, научного отдела, круга друзей и т. д. В общности объединяются люди одной профессии или одного рода деятельности (шахтеры, врачи, учителя, металлурги, атомщики); с общими этническими признаками (русские, татары, эвенки); с примерно одинаковым социальным статусом (представители низшего, среднего или высшего классов) и т. д.

Социальная общность не является суммой отдельных индивидов, а представляет собой целостную систему и, как всякая система, обладает собственными источниками саморазвития и является субъектом социального взаимодействия.

Социальные общности отличаются большим разнообразием видов и форм, например, по следующим признакам:

• по количественному составу — от двух-трех человек до десятков и даже сотен миллионов;

• по продолжительности существования — от нескольких минут до многих тысячелетий;

• по базовым системообразующим признакам — профессиональные, территориальные, этнические, демографические, социокультурные, конфессиональные и др.

Основной формой социальных общностей являются социальные группы.

Общество в своей конкретной жизненной реальности выступает как совокупность множества социальных групп. Вся жизнь человека от рождения до смерти протекает в этих группах: семье, школьном, студенческом, производственном, армейском коллективах, спортивной команде, кругу друзей, подруг и т.д. Социальная группа — это своеобразный посредник между отдельным индивидом и обществом. Это та непосредственная среда, в которой возникают и развиваются социальные процессы. В этом смысле она выполняет функции связующего звена в системе «личность-общество». Человек осознает свою принадлежность к обществу и свои социальные интересы через принадлежность к определеннойсоциальной группе, посредством которой он участвует в жизни общества. Членство в различных группах определяет статус и авторитет человека в обществе.

Исторические типы общества социология выделяет из всего разнообразия обществ, которые существуют сейчас или когда-либо. Объединяются они на основании похожих критериев. Так, например, если главным признаком служит письменность, то исторические типы общества делятся на письменные и дописьменнные. Первые имеют алфавит и фиксируют свою речь в книгах, компьютерах или на других носителях. А вот дописьменные говорить умеют, а записывать звуки – нет. Ведь и в наши дни существуют нецивилизованные племена. Согласно второй классификации, исторические типы общества группируются на простые и сложные. Такое разграничение основано на степени расслоения в социуме и на количестве уровней управления. Простые общества – это первобытные племена. У них нет разделения на бедных и богатых, подчиненных и руководителей. Сложные общества имеют несколько уровней управления. Социальные слои его населения располагаются по мере убывания доходов. Можно провести аналогию и сказать, что дописьменные общества совпадают с простыми, а письменные – со сложными. Третья классификация основана на способе добывания средств существования. Согласно ей, исторические типы общества бывают нескольких типов. Самый древний и самый длительный (сотни тысяч лет) – собирательство и охота. Ими жили в период протообщества или человеческого стада. Со временем охота переросла в скотоводство, а собирательство – в огородничество. Это произошло тогда, когда люди поняли, что выгоднее приручать животных, а не постоянно убивать их, и выгоднее выращивать растения, а не просто собирать. Вместе с переходом к оседлому образу жизни от кочевого, с земледелием зародилось государство. Появились классы, города, письменность – основные признаки цивилизованного общества. На смену аграрной цивилизации более двухсот лет тому назад пришла индустриальная. Ее основные признаки – дымящие заводы и городские кварталы. Некоторые специалисты выделяют еще и постиндустриальное общество, сменившее в развитых странах индустриальное в конце 20 века. В нем преобладает уже не промышленность, а сфера обслуживания и информатика. Его признаки – огромные супермаркеты, компьютеризированные производства, космические станции. Выделенные типы общества в социологии на современном этапе представляют собой синтез всех известных ранее классификаций. Создателем новой модели признан американский ученый Даниел Белл. Разделив на три стадии современную историю: доиндустриальную, индустриальную и постиндустриальную, он определил и соответствующие им исторические типы общества. Смена одного этапа другим влечет за собой изменения технологий и способов производства, форм собственности, социальных институтов, политических режимов, культуры, образа жизни, количества населения, структуры социума. Для традиционного (доиндустриального) общества характерно сельское хозяйство в качестве определяющего фактора развития, а церковь и армия в роли главных институтов. В индустриальном преобладает промышленность во главе с фирмой и корпорацией. В постиндустриальном обществе основной фактор развития – теоретические знания, которые сосредотачиваются в университетах. У этой исторической триады имеется множество вариантов, предложенных другими известными социологами. Итак, сказанное выше подводит к определенным выводам. Развитие человечества состоит из трех стадий, которым соответствуют три типа общества: доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное. Время перехода от фазы первобытной до традиционной называется неолитической революцией. А переход от доиндустриального общества к индустриальному – революцией промышленной №6 Социальная группа

Социальная группа -- совокупность людей, имеющих общий социально значимый признак, общие интересы, ценности и нормы поведения, складывающиеся в рамках исторически определенного общества.

По мнению Роберта Мертона: "Социальная группа -- это совокупность индивидов, определенным образом взаимодействующих друг с другом, осознающих себя частью группы и признающихся членами этой группы с точки зрения других людей". В данном случае, принадлежность к той или иной социальной группе рассматривается как основа для самоидентификации личности.

Признаки социальной группы:

· наличие внутренней организации;

· общая (групповая) цель деятельности;

· групповые формы социального контроля;

· образцы (модели) групповой деятельности;

· интенсивные групповые взаимодействия;

· чувство групповой принадлежности или членства;

· ролевое согласованное друг с другом участие членов группы в общей деятельности или соучастие;

· ролевые ожидания членов группы относительно друг друга.

Содержание понятия "социальная группа" включает в себя ряд моментов, которые выступают критериями отличия социальных групп от практических, номинальных, "групп на бумаге" и групп вообще. Такими свойствами являются:

· социальная интеракция -- активное коммуникативное взаимодействие, как внутригрупповое, так и межгрупповое;

· стигматизация -- «наклеивание ярлыков», по которым распознается членство в группе, оформившееся в социальный гештальт (узнаваемый образ в массовом сознании по характерным признакам);

· сигнификация -- коммуникация между членами группы осуществляется с помощью особых знаковых систем, «кодов» (сленг,общие названия, одежда, внешняя символика, особые ритуалы, манеры и т.д.);

· хабитуализация -- то есть «опривычивание», освоение индивидом данной социальной позиции и формирование у него установок, стереотипов, присущих данной группе (стиль жизни данной группы, коллективные привычки, повседневные обыкновения);

· идентификация -- отождествление индивидом себя с данной группой через противопоставление «мы -- другие» с установлением социальных границ и фильтров на «входе--выходе», а также через механизм социального контроля (цензы, коды, символы, кодексы и т.д.);

Социальные группы делятся по масштабу и степени сплоченности на большие и малые, первичные и вторичные.

Большие группы -- крупные объединения людей, характеризующиеся наличием общих интересов и пространственной разобщенностью. К большим группам относятся этносы, классы, территориальные общности, профессиональные группы, социальные слои.

Малые группы -- малочисленные по составу объединения, члены которых связаны общей деятельностью и находятся в прямом, непосредственном, личном общении. Характеристиками малых групп является малый состав, пространственная близость членов, общность групповых ценностей, норм и образцов поведения, неформальный контроль за поведением членов группы. Примерами малых социальных групп являются семья, школьный класс, студенческая группа, спортивная команда, бригада, банда.

Деление социальных групп на первичные и вторичные предложил Чарльз Кумли -- американский социальный психолог, профессор Мичиганского университета, один из президентов Американской социологической ассоциации.

Первичные группы -- малые социальные группы, члены которых находятся в прямом непосредственном взаимодействии. Ч.Кули считал, что первичные группы (семья, компания сверстников, сообщество, местная община) являются основными социальными ячейками, в которых происходит формирование личности, ее социализация, а поведение индивидов характеризуется интимными, личностными, неформальными связями и взаимодействиями.

Вторичные группы -- социальные группы, члены которых взаимодействуют опосредственно, как правило -- через членство в каких-либо институтах и организациях.

Все большие группы являются вторичными.

Малые социальные группы могут быть как первичными, так и вторичными. Вторичные малые группы, как правило, объединены общей функцией и характеризуются отсутствием эмоциональных контактов.

В качестве основных элементов социально-групповой структуры могут выступать различные виды социальных групп, выделенные по разным основаниям. Это усложняет формирование единой социально-групповой структуры общества, и порождает различные подходы.

ИНГРУППЫ И АУТГРУППЫ - Группы, в отношении к принадлежности к которым себя определяет индивид. Под ингруппой понимается такая группа, по отношению к которой индивид испытывает чувство идентичности и принадлежности; напротив, по отношению к аут-группе индивид такого чувства не ощущает.(Управление организацией: Энциклопедический словарь.-М., 2001) Любой индивид, находясь в обществе, определяет для себя некоторое количество групп как "мои", считает себя принадлежным к ним и говорит: "моя студенческая группа", "моя семья", "моя компания". Такие группы и считаются ингруппами. Другие группы, к которым человек не относится, являются для него аут-группами. О таких группах индивид говорит как о "других". Каждому человеку присущ поиск членов своей ингруппы. Например, при встрече незнакомые люди стараются выяснить общие, ингрупповые признаки. Это может быть одинаковая музыка, которую они слушают, та же футбольная команда, за которую они болеют; они могут быть представителями одного социального класса. Они расценивают этих людей как "мы" "свой", как представителей ингруппы. Признаком людей, принадлежащих к ингруппе, является то, что они разделяют определенные чувства и мнения. Члены ингрупп могут иметь различное отношение к представителям аутгрупп. Оно может быть как положительным (начиная от восприятия уместности аутгруппы и заканчивая ее возвеличиванием), так и отрицательным (от неприязни до отказа в существовании). Представители аутгрупп могут обладать чертами и признаками, присущими для многих групп общества, но они всегда имеют какие-либо частные черты и чувства, отличные от чувств и черт членов ингрупп. Обычно аутгруппы воспринимаются индивидами в виде стереотипа. Социальный стереотип - наиболее упрощенный и обобщенный, разделяемый образ другой группы, формирующийся на основе выделения у представителей аутгрупп какой-либо сходной, достаточно часто повторяющейся черты. Например, говорят, что все немки - некрасивые. Понятно, что стереотип не бывает полностью верным, но не бывает и полностью ложным, ведь все-таки определенная черта была отмечена у представителей группы. Стереотипы бывают позитивными, смешанными и нейтральными. За счет стереотипов индивид получает возможность ориентироваться среди большого количества окружающих его групп, а также получать сжатую и лаконичную информацию о представителях аутгрупп. Социальные группы – это совокупности людей, занимающих одну и ту же социальную позицию (ячейку общества) или выполняющих одну и ту же роль. В основе социальной группы лежат связи типа взаимодействия, солидарности, согласования совместных усилий. Социальные группыотличаютсяустойчивостью и стабильностью, сравнительно высокой степенью однородности и сплочённости. Социальные группы, как правило, входят в состав более широкой общности.

Иными словами, социальная группа– это любое собрание людей, которые:

— включены в определенную деятельность;

— объединены общими целями, интересами, потребностями, мотивами поведения, убеждениями;

— подчинены системе определенных норм и правил.

К социальным группам относятся, например:

— производственная группа,

— воинское подразделение,

— спортивная команда,

— группы совместного проведения досуга,

— учебный класс,

— семья,

— политическая партия,

— социальные классы общества.

Квазигруппа - это совокупность случайных людей, находящихся в одном месте в одно и то же время. Покупатели в очереди, болельщики на футбольном матче, публика на концерте, попутчики в вагоне поезда, уличная толпа, аудитория радиослушателей или телезрителей – все это примеры квазигрупп.

Одна из наиболее известных квазигрупп (а иногда и наиболее зрелищная форма коллективного поведения) – это толпа. Толпа – это временное, относительно неорганизованное собрание людей, находящихся в близком физическом соприкосновении друг с другом.

Четыре основных типа поведения толпы.

— Случайная толпа – это собрание людей, не имеющих между собой ничего общего, за исключением того, что они наблюдают одно и то же явление, к примеру, разглядывают витрину универсального магазина.

— Конвенциональная толпа представляет собой группу людей, собравшихся вместе с какой-нибудь конкретной целью и обычно соблюдающих установленные правила, например это болельщики на футбольном матче или зрители в концертном зале.

— Экспрессивная толпа – это совокупность людей, которые собрались вместе для получения личного морального удовлетворения, как, например, на религиозном собрании или рок-фестивале.

— Активная толпа – это возбужденное, восприимчивое собрание людей, занятых бунтом, грабежом или проявляющих иные формы агрессивного поведения, где признанные нормы не имеют никакой ценности.

|

Группы и подгруппы

Границы любой группы должны быть четко определены, т. е. относительно каждого индивида должно быть известно, является ли он членом данной группы. Однако возникает проблема осоотношении групп и подгрупп. В современном обществе почти всякая группа является подгруппой, то есть частью какой-либо более широкой группы; и наоборот, многие группы, особенно средние и большие, состоят из множества подгрупп.

В качестве примера можно привести игроков двух команд, участвующих в футбольном матче. Является ли группой каждая из играющих команд? Безусловно, да, поскольку она отвечает требованиям, предъявляемым к группе - между игроками есть определенное взаимодействие, игроки каждой команды отличают друг друга от игроков другой команды, судей и зрителей. Правомерно, однако, задать и такой вопрос: а игроки двух команд, рассматриваемые вместе, являются ли группой? Согласно определению группы - да! Каждая из играющих команд является подгруппой более широкой группы.

В каждой из этих групп действуют свои нормы, ценности, выработаны свои ролевые ожидания. Они, безусловно, пересекаются, однако полностью не совпадают и могут даже противоречить друг другу.

Одним из основных критериев типологии групп является их численность. К малым группам обычно относятся такие, численность которых не превышает 10 – 12 человек; средние группы включают в себя от нескольких десятков до нескольких сотен человек; наконец, большие группы могут состоять из нескольких сотен человек (не менее 200-300), верхний предел численности больших групп не определен. Реально максимально большой социальной группой, изучаемой социологами, является общество, то есть группа, насчитывающая миллионы человек.

Однако критерий численности – это лишь формальный индикатор различия между большими, малыми и средними группами. Именно из-за его формальности невозможно точно указать, где именно лежит численная граница между малыми и средними, средними и большими группами. Численность лишь отражает качественные различия в возможностях непосредственного межличностного общения в группах разной численности, в частности, разные возможности обратной связи.

В малых группах каждый ее член может непосредственно контактировать с любым другим членом той же группы; в частности, он всегда может среагировать на поведение любого из членов и, в свою очередь, наблюдать, как реагирует на его поведение каждый член группы. Таким образом, в малой группе существует постоянно действующая система прямой и обратной связи между каждым членом.

Возможности такой связи ограничиваются, с одной стороны, эффективностью каналов связи между индивидами, а с другой – размером группы. Когда численность ее превышает 10 человек, каждому ее члену становится трудно следить за реакцией отдельных его «согруппников», и он вынужден воспринимать группу как нечто целое. Кроме того, в такой группе легче образуются коалиции, подгруппы, и она реже представляет собой целостный монолит. Именно поэтому опытные руководители стараются не включать в состав работающих коллективов, комиссий и т. д., если от них требуется эффективная и быстрая работа, более 10 человек. Когда коллектив или группа имеют большую численность, их обычно разделяют на подгруппы (бригады, звенья и т.д.).

Средние группы - это такие, в которых каждый член в принципе может знать каждого другого человека, входящего в группу, в лицо (или по каким-либо другим признакам, например, по условному коду), но не может отследить реакцию каждого из них на отдельный элемент своего поведения – для этого группа слишком велика.

И, наконец, большая группа –это такая группа, в которой отдельные ее члены в принципе не могут быть лично знакомы друг с другом.

Различия между малыми, средними и большими группами состоят, прежде всего, в характере информационных процессов. Тесное межличностное общение в малых группах позволяет им вырабатывать нормы и ценности, а также образцы поведения, осуществлять социальный контроль более эффективно, чем в средних и особенно в больших группах. Более того, можно утверждать, что большие и средние группы только тогда могут демонстрировать образцы организованного поведения, формировать устойчивые внутригрупповые нормы и ценности, когда сами они включают в себя малые группы в качестве элементов своей структуры

№7СОЦ.СТРАТИФИКАЦИЯ Формирование представлений о социальной стратификации явилось непосредственным следствием разработки структурного подхода в социологии во второй половине XIX – начале XX столетия, начиная с О. Конта, К. Маркса, Г. Спенсера и вплоть до Э. Дюркгейма и Т. Парсонса. В рамках этого подхода сформировалось представление о том, что все отношения в обществе, будь то межгрупповые или межличностные взаимодействия или устойчивые связи, имеют ранговый характер, то есть связываемые ими индивиды, группы, общности часто входят в состав различных по своему ранговому уровню социальных систем. При этом такое ранжирование является устойчивым, а связи, соответственно, приобретают институциональный характер.

Первым серьезную систематизацию понятий, которые являются ключевыми для современной теории социальной стратификации (такие понятия, как «социальная мобильность», «одномерная/многомерная стратификация»), осуществил П. Сорокин. Кроме того, теория социальной стратификации вобрала в себя концепцию социальных классов индустриального общества, предложенную М. Вебером; дальнейшее развитие в рамках теории социальной стратификации получило структурно-аналитическое направление в социологии; востребованной оказалась концепция социального конфликта (Р. Дарендорф, Р. Коллинз).

Теория социальной стратификации позволила в значительной степени углубить понимание целого ряда ключевых проблем социального знания. В то же время теория социальной стратификации многократно с успехом использовалась для изучения и описания обществ, различных по своим культурным традициям, по уровню социально-экономического и политического развития, что подтверждает ее неоспоримую познавательную и общетеоретическую ценность.

Термин «стратификация» (от латинского stratum — «слой») был заимствован из геологии, где он обозначает определенную последовательность залегания горных пород, каждая из которых образует слой, определенным образом соотнесенный с другими слоями. В социологии под социальной стратификацией понимается наличие в обществе множества социальных позиций, отличающихся между собой степенью власти и престижа, определенными правами, обязанностями и привилегиями, объемом доступных материальных благ. П. Сорокин определяет социальную стратификацию следующим образом: «Социальная стратификация — это дифференциация некой данной совокупности людей (населения) на классы в иерархическом ранге. Она находит выражение в существовании высших и низших слоев. Ее основа и сущность — в неравномерном распределении прав и привилегий, ответственности и обязанности, наличии или отсутствии социальных ценностей, власти и влияния» [Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992. – С.302]. Другими словами, социальная стратификация – это социальное расслоение, обусловленное различием занимаемых индивидами социальных позиций, которые позволяют иметь доступ к определенному объему социокультурных благ.

Индивиды, обладающие сходными позициями в системе распределения социокультурных благ, то есть находящиеся на одном уровне социальной иерархии, будут составлять определенный социальный слой, или страту. Таким образом, социальная страта — это совокупность индивидов, обладающих сходными позициями в системе социальной иерархии общества. Такая схожесть социальных позиций обуславливает схожесть социально-экономической и культурной среды, в которой существуют представители той или иной страты. Люди, получившие одинаковое образование, обладающие одинаковым уровнем доходов, выросшие в схожих социально-культурных условиях, работающие по одной специальности скорее всего будут иметь много общего и в предпочтительном образе жизни. Именно поэтому социальные слои, страты, классы — это не только теоретическая модель, охватывающая людей с одинаковыми социальными позициями, но и существующая в реальности общность индивидов со схожими стилями жизни, способами поведения, культурными ценностями, политическими и идеологическими убеждениями. Для описания социальной неоднородности кроме понятия «социальная стратификация» применяется более широкое понятие «социальная дифференциация», которое подразумевает любые — а не только ранговые — социальные различия. Так, люди, увлекающиеся коллекционированием насекомых, объединены этим общим признаком, но признак этот не имеет никакого отношения к процессу социального расслоения (стратификации). Коллекционировать, скажем, бабочек могут представители любых социальных групп и слоев, представители разных профессий, что никак не сказывается на социальной иерархии. Совсем иная ситуация, когда мы имеем дело с ученым-энтомологом как представителем определенной профессии, то есть конкретного вида хозяйственной деятельности, которая включена в общую систему общественного разделения труда и занимает определенное положение в иерархии профессиональных статусов.

Различные социологи по-разному объясняют причины социального неравенства, а следовательно, и социальной стратификации. Например, М. Вебер, кроме экономического (отношение к собственности и уровень доходов), предложил в дополнение такие критерии, каксоциальный престиж (унаследованный и приобретенный статус) и принадлежность к определенным политическим кругам, отсюда - власть, авторитет и влияние. Один из создателей теории стратификации П. Сорокин выделил три вида стратификационных структур:

экономическую (по критериям дохода и богатства);

политическую (по критериям влияния и власти);

профессиональную (по критериям мастерства, профессиональных навыков, успешного исполнения социальных ролей).

В современной социологии принято выделять следующие основные критерии социальной стратификации:

доход - количество денежных поступлений за определенный период (месяц, год);

богатство - накопленные доходы, т.е. количество наличных или овеществленных денег (во втором случае они выступают в виде движимого или недвижимого имущества);

власть - способность и возможность осуществлять свою волю, оказывать решающее влияние на деятельность других людей с помощью различных средств (авторитета, права, насилия и др.). Власть измеряется количеством людей, на которых она распространяется;

образование - совокупность знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе обучения. Уровень образования измеряется числом лет обучения;

престиж — общественная оценка привлекательности, значимости той или иной профессии, должности, определенного рода занятий. Несмотря на многообразие различных моделей социальной стратификации, существующих в настоящее время в социологии, большинство ученых выделяют три основных класса: высший, средний и низший. При этом доля высшего класса в индустриально развитых обществах составляет примерно 5-7%; среднего — 60-80% и низшего — 13-35%. Существуют и другие схемы социальной стратификации. Но все они сводятся к следующему: неосновные классы возникают за счет добавления страт и слоев, находящихся внутри одного из основных классов — богатых, зажиточных и бедных. Таким образом, в основе социальной стратификации лежит естественное и социальное неравенство между людьми, которое проявляется в их социальной жизни и имеет иерархический характер. Оно устойчиво поддерживается и регулируется различными социальными институтами, постоянно воспроизводится и модифицируется, что является важным условием функционирования и развития любого общества. ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ СоПервый тип социальной стратификации - деление общества на касты. Кастовая система – закрытый тип общества, т.е. статус дается от рождения, и мобильность практически невозможна. Каста являлась наследственным объединением людей, связанных традиционными занятиями и ограниченных в общении друг с другом. Кастовость имела место в Древнем Египте, Перу, Иране, Японии, в южных штатах США. Классическим ее образцом стала Индия, где кастовая организация превратилась во всеобъемлющую социальную систему. Иерархическая лестница доступа к богатству и престижу в Индии имела следующие ступени: 1) брахманы - жрецы; 2) кшатрии - военная аристократия; 3) вайшии - земледельцы, ремесленники, торговцы, свободные общинники; 4) шудры - несвободные общинники, слуги, рабы; 5) «неприкасаемые», чьи контакты с другими кастами были исключены. Эта система в Индии была запрещена в 50-х годах ХХ века, но кастовые предрассудки и неравенство и сегодня дают знать о себе.

Второй тип социальной стратификации – сословный – тоже характеризует закрытое общество, где мобильность строго ограничена, хотя допускается. Сословие, как и каста, было связано с передачей по наследству прав и обязанностей, закрепленных в обычае и законе. Но в отличие от касты принцип наследования в сословиях не так абсолютен, а членство может быть куплено, даровано, рекрутировано. Сословная стратификация характерна для европейского феодализма, но имелась и в других традиционных цивилизациях. Ее образец - средневековая Франция, где общество подразделялось на четыре сословия: 1) духовенство; 2) дворянство; 3) ремесленники, торговцы, слуги (жители городов); 4) крестьяне. В России с Ивана Грозного (середина ХYI века) до Екатерины II шло формирование иерархии сословий, официально утвержденных ее указами (1762 - 1785) в таком виде: дворянство, духовенство, купечество, мещанство, крестьянство. Оговаривалось в указах полувоенное сословие (субэтнос), казачество и разночинцы. Классовая стратификация характерна для открытых обществ. Она существенно отличается от кастовой и сословной стратификации. Эти отличия проявляются в следующем:

- классы не создаются на основе правовых и религиозных норм, членство в них не основано на наследственном положении;

- классовые системы более подвижны, и границы между классами не бывают жестко очерчены;

- классы зависят от экономических различий между группами людей, связанных с неравенством во владении и контроле над материальными ресурсами;

- классовые системы осуществляют в основном связи внеличностного характера. Главное основание классовых различий – неравенство между условиями и оплатой труда – действует применительно ко всем профессиональным группам как результат экономических обстоятельств, принадлежащих экономике в целом;

- социальная мобильность значительно проще, чем в других стратификационных системах, формальных ограничений для нее не существует, хотя мобильность реально сдерживается стартовыми возможностями человека и уровнем его притязаний.

Классы можно определить как большие группы людей, отличающиеся по своим общим экономическим возможностям, которые значительно влияют на типы их стиля жизни.

Наиболее влиятельные теоретические подходы в определении классов и классовой стратификации принадлежат К.Марксу и М. Веберу.

По суждениям Маркса, класс - это общность людей, находящаяся в прямом отношении к средствам производства. Он выделял в обществе на разных этапах эксплуатирующие и эксплуатируемые классы. Стратификация общества по Марксу одномерна, связана только с классами, так как ее главным основанием служит экономическое положение, а все остальные (права, привилегии, власть, влияние) вписываются в «прокрустово ложе» экономического положения, совмещаются с ним.

М.Вебер определил классы как группы людей, имеющих сходную позицию в рыночной экономике, получающих сходное экономическое вознаграждение и располагающих сходными жизненными шансами. Классовые разделения проистекают не только от контроля за средствами производства, но и от экономических различий, не связанных с собственностью. Такие источники включают в себя профессиональное мастерство, редкую специальность, высокую квалификацию, владение интеллектуальной собственностью и проч. Вебер дал не только классовую стратификацию, считая ее лишь частью структурирования, необходимого для сложного по устройству капиталистического общества. Он предложил трехмерное деление: если экономические различия (по богатству) порождают классовую стратификацию, то духовные (по престижу) - статусную, а политические (по доступу к власти) - партийную. В первом случае речь идет о жизненных шансах социальных слоев, во втором - об образе и стиле их жизни, в третьем - о владении властью и влиянии на нее. Большинство социологов считает веберовскую схему более гибкой и соответствующей современному обществу. ПОНЯТИЕ СРЕДНЕГО КЛАССА: Средний класс -- социальная группа людей, имеющая устойчивые доходы, достаточные для удовлетворения широкого круга материальных и социальных потребностей. К среднему классу, как правило, относят людей, которые имеют высокий уровень образования (квалификации), и занимают в обществе промежуточное положение: между богатой небольшой частью и незначительной - низкооплачиваемой частями населения. К функциям среднего класса относят поддержание стабильности в обществе.

Впервые понятие «средний класс» использовал драматург Еврипид ок. 420 г. до н.э. в своей трагедии "Умоляющие". Он выделял 3 класса: богачей, бедняков и средний класс.

Далее понятие «средние слои» применительно к обществу использовал Аристотель, который утверждал, что чем больше будет эта социальная прослойка, тем стабильнее будет и само общество. "Государство, состоящее из средних людей, будет иметь и наилучший государственный строй... Они не стремятся к чужому добру, как бедняки, а прочие не посягают на то, что этим принадлежит, подобно тому как бедняки стремятся к имуществу богатых."

Более определенно черты среднего класса проявляются в Новое время, когда рождается тип европейского буржуа. В XIX в. понятие «среднего класса» стали употреблять достаточно широко, обозначая им также фермеров и вообще все категории не слишком богатого, но материально независимого населения.

В социологическую лексику понятие «средний класс» вошло в 1920-е гг. Это было вызвано критикой марксистской концепции общественного устройства, согласно которой в капиталистическом мире царит поляризация, есть лишь два класса: буржуазия и пролетариат, а все остальные существующие социальные слои и прослойки рано или поздно сольются с ними. Неравномерность развития мировой экономики, экономические кризисы вызвали к жизни процессы как укрупнения (монополизации), так и диверсификации собственности. В результате появились различные формы распределённой собственности: кооперативные, командитные, акционерные. Как следствие этих процессов возник значительный слой людей, владеющих частями распределённой собственности: долями, паями, акциями, вкладами в государственные и частные пенсионные фонды и т.п. Вмарксизме понятие «средний класс» при капитализме применяется ко всем, кроме пролетариата и буржуазии. Таким образом, в него включаются крестьяне, ремесленники, интеллигенция. Доля этих групп в производстве постоянно уменьшается, отсюда по Марксу средний класс постепенно исчезает с развитием капитализма.

В начале XX в. к среднему классу относили мелких предпринимателей. Но затем в развитых странах произошло повышение жизненного уровня квалифицированных работников наемного труда, которых также стали относить к среднему классу. Обычно в западном обществе в качестве основных объективных критериев выделения среднего класса называют уровень образования и доходов, стандарты потребления, владение материальной или интеллектуальной собственностью, а также способность к высококвалифицированному труду. Кроме этих объективных критериев большую роль играет субъективное восприятие человеком своего положения как представителя «социальной середины».

№8СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ Общество находится в постоянном движении, развитии. Меняется социальная структура, сменяются люди, выполняющие те или иные социальные роли, занимающие определенные статусные позиции. Соответственно в постоянном движении находятся и индивиды как основные элементы социальной структуры общества. Для описаний этого перемещения индивида по социальной структуре общества и существует теория социальной мобильности. Ее автором является Питирим Сорокин, который в 1927 году ввел в социологическую науку понятие социальная мобильность.

В самом общем смысле под социальной мобильностью понимается изменение статуса индивида или социальной группы, вследствие чего он (она) изменяет свое положение в социальной структуре, приобретает новые ролевые наборы, изменяет свои характеристики на основных шкалах стратификации. Сам П. Сорокин определил социальную мобильность как любой переход индивида или социального объекта (ценности), то есть всего того, что создано или модифицировано человеческой деятельностью, из одной социальной позиции в другую.

В процессе социальной мобильности происходит постоянное перераспределение индивидов в рамках социальной структуры в соответствии с существующими в этой системе принципами социальной дифференциации. То есть та или иная социальная подсистема всегда имеет фиксированный или закрепленный в традиции набор требований, которые предъявляются к желающим стать акторами этой подсистемы. Соответственно, в идеале, в наибольшей степени преуспеет тот, кто в большей степени соответствует этим требованиям.

Например, обучение в вузе требует от молодых людей и девушек усвоения учебной программы, при этом основным критерием выступает эффективность этого усвоения, что проверяется во время зачетной и экзаменационной сессий. Тот, кто не удовлетворяет минимальному уровню требований к его знаниям, теряет возможность продолжать обучение. Тот же, кто успешнее остальных усваивает материал, повышает свои шансы на эффективное использование полученного образования (поступление в аспирантуру, приобщение к научной деятельности, высокооплачиваемая работа по специальности). Добросовестное выполнение своей социальной роли способствует изменению к лучшему социального положения. Таким образом, социальная система стимулирует желательные для нее виды индивидуальной и коллективной деятельности.

Типология социальной мобильности:

В рамках современной социологии выделяют несколько типов и видов социальной мобильности, которые призваны дать возможность полного описания всей гаммы социальных перемещений. В первую очередь, выделяют два типа социальной мобильности - горизонтальную мобильность и вертикальную мобильность.

Горизонтальная мобильность - это переход из одного социального положения в другое, но расположенное на том же социальном уровне. Например, смена места жительства, смена вероисповедания (в религиозно терпимых социальных системах).

Вертикальная мобильность - это переход из одного социального положения в другое со сменой уровня социальной стратификации. То есть, при вертикальной мобильности происходит улучшение или ухудшение социального статуса. В связи с этим выделяют два подтипа вертикальной мобильности:

а) восходящая мобильность - перемещение вверх по стратификационной лестнице социальной системы, то есть, улучшение своего статуса (например, получение военным очередного звания, переход студента на старший курс или получение диплома об окончании ВУЗа);

б) нисходящая мобильность - перемещение вниз по стратификационной лестнице социальной системы, то есть, ухудшение своего статуса (например, урезание заработной платы, влекущее за собой смену страты, отчисление из ВУЗа за неуспеваемость, что влечет значительное сужение возможностей дальнейшего социального роста).

Вертикальная мобильность бывает индивидуальной и групповой.

Индивидуальная мобильность имеет место, когда отдельный член общества изменяет свое социальное положение. Он покидает свою старую статусную нишу или страту и переходит в новое состояние. К факторам индивидуальной мобильности социологи относят социальное происхождение, уровень образования, физические и умственные способности, внешние данные, место жительства, выгодный брак, конкретные поступки, которые зачастую могут сводить на нет действие всех предыдущих факторов (например, уголовное преступление, геройский поступок).

Групповая мобильность особенно часто наблюдается в условиях изменения самой системы стратификации данного общества, когда изменяется социальная значимость больших социальных групп.

Можно также выделить организованную мобильность, когда перемещение человека или целых групп вверх, вниз или по горизонтали социальной структуры санкционируется государством или является целенаправленной государственной политикой. При этом такого рода акции могут осуществляться как с согласия людей (добровольные наборы строительных отрядов), так и без него (урезание прав и свобод, переселение этнических групп).

Кроме этого, большое значение имеет структурная мобильность. Она обуславливается структурными изменениями всей социальной системы. Например, индустриализация обусловила значительный рост потребности в дешевой рабочей силе, что, в свою очередь, привело к значительной перестройке всей социальной структуры, которая позволила рекрутировать эту самую рабочую силу. К причинам, могущим вызвать структурную мобильность, можно отнести смену экономической структуры, социальные революции, смену государственного строя или политического режима, иностранную оккупацию, нашествия, межгосударственные и гражданские военные конфликты.

Наконец, в социологии выделяют внутрипоколенную (внутригенерационную) и межпоколенную (интергенерационную) социальную мобильность. Внутрипоколенная мобильность описывает изменения статусного распределения в рамках определенной возрастной группы, «поколения», что позволяет отслеживать общую динамику включения или распределения данной группы в социальную систему. Например, очень важной может быть информация о том, какая часть современной украинской молодежи обучается или прошла обучение в ВУЗах, какая часть хотела бы пройти обучение. Такая информация позволяет проводить мониторинг многих актуальных социальных процессов. Зная общие особенности социальной мобильности в данном поколении, можно объективно оценить социальное развитие конкретного индивида или малой группы, входящих в это поколение. Путь социального развития, который проходит индивид за свою жизнь, называется социальной карьерой.

Межпоколенная мобильность характеризует изменения социального распределения в разнопоколенных группах. Такой анализ позволяет проводить мониторинг долгосрочных социальных процессов, устанавливать закономерности осуществления социальной карьеры в различных социальных группах и общностях. Например, какие социальные слои в наибольшей или наименьшей степени подвержены восходящей или нисходящей мобильности? Объективный ответ на такой вопрос позволяет раскрыть способы социального стимулирования в отдельных социальных группах, особенности социальной среды, обуславливающие стремление (или его отсутствие) к социальному росту.