- •1.2. Особенности невербального общения у детей с задержкой психического развития и умственно отсталых детей.

- •Если ребенок не говорит (логопедическая работа с неговорящими детьми раннего возраста)

- •Результаты речевого обследования детей среднего возраста (4,5 – 5 лет)

- •Параметры оценки речевого развития детей раннего возраста

- •“Если Ваш ребенок не может заговорить”…

- •Список используемой и рекомендуемой литературы:

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ОБЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ С РЕТАРДАЦИОННЫМ ТИПОМ ДИЗОНТОГЕНЕЗА

Костин Д.В.

Введение

Невербальное общение - это такой вид общения, для которого характерным является использование невербального поведения и невербальных коммуникаций в качестве главного средства передачи информации, организации взаимодействия, формирования образа и понятия о партнере, осуществления влияния па другого человека, утверждает В.А. Лабунская. [21]

В психологической науке накоплен богатейший материал по влиянию профессии, пола, возраста, опыта на восприятие и понимание личности, формирование его эталонов, участие в этом процессе памяти, воображения, мышления. По мнению Г.А.Ковалёвой, Л.Г.Кононович, В.Н.Парфёрова, Х.Миккина в литературе большое внимание отводится невербальному поведению, его структуре и элементам, но психологическое содержание интерпретации различных видов невербального поведения практически не изучены. [17]

В отечественной психологии благодаря исследованиям В.А. Лабунской преодолена неоднозначность в толковании терминов «невербальное общение», «невербальная коммуникация» и «невербальное поведение». В исследованиях Ч.Дарвина, Ф. Дельсарта, Д.Эфрона, А. Шефлена, П. Экмана просматривается тенденция сведения невербального общения к комплексу разнообразных движений тела. [19]

Проблема влияния невербальной информации на восприятие, регулирование и интерпретацию поведения детей с умственной отсталостью и задержкой психического развития изучена недостаточно. Данную проблему исследовали многие отечественные и зарубежные психологи. О.К.Агавелян, М.С.Агавелян занимались изучением учёта особенностей понимания и вербализации кинесических знаков. Вопросам изучения уровня восприятия и понимания картин в целом и в частности эмоций у детей с ретардационным типом дизонтогенеза посвящено несколько работ в дефектологии. Умственно отсталые не очень глубоко и четко, но понимают свои чувства и чувства окружающих людей. Имеются данные о сниженных возможностях умственно отсталых школьников в опознании основных эмоциональных состояний по выражению лица относительно учеников массовой школы и учеников с ЗПР. [1]

В специальной психологической литературе практически нет исследований по вербализации и семантической адекватности кинесических знаков поведения со стороны детей с интеллектуальной недостаточностью и детей с задержкой психического развития. Поэтому в числе наиболее актуальных проблем изучения детей с ретардационным типом дизонтогенеза младшего школьного возраста можно отметить необходимость исследования невербального компонента общения.

На основании вышеизложенного можно определить следующую проблему нашего исследования: каковы особенности невербального общения у младших школьников развивающихся по типу ретардации.

Цель исследования: изучить и сравнить особенности невербального компонента общения младших школьников с ретардационным типом дизонтогенеза и нормально развивающихся детей.

Объект исследования: процесс формирования невербального компонента общения у детей младшего школьного возраста.

Предмет исследования: особенности невербального общения младших школьников с задержкой психического развития и умственной отсталостью.

Для достижения цели исследования нами были поставлены следующие задачи:

1. Изучение и анализ научно-методической литературы по проблеме исследования.

2. Подобрать адекватные методики изучения невербального общения младших школьников и провести диагностику невербального компонента общения у детей с задержкой психического развития и умственной отсталостью.

3. Провести количественный и качественный анализ экспериментальных данных.

4. Выявить особенности невербального компонента общения младших школьников с задержкой психического развития и умственной отсталостью в сравнении с их нормально развивающимися сверстниками.

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования можно сформулировать следующую гипотезу: развитие ребёнка по типу ретардации обуславливает задержку или стойкое недоразвитие психики, следовательно, может отрицательно сказываться на формировании невербального компонента общения у детей с задержкой психического развития и умственной отсталостью младшего школьного возраста и обуславливать её качественные особенности по сравнению с нормально развивающимися сверстниками.

Методы исследования:

1. теоретический анализ педагогической, специальной психологической, медицинской литературы;

2. экспериментальный метод (констатирующий этап эксперимента);

3. анализ медико-психолого-педагогиче-ской документации;

4. беседа;

5. наблюдение.

Научная новизна: научное изучение особенностей невербального компонента поведения у детей с ретардационным типом дизонтогенеза с позиции учения С.Л. Рубинштейна о единстве природного и социального, естественного и исторического, о выразительном поведении, которые используются современными исследователями для объяснения многообразия форм невербального поведения, противоречивых связей между ним и психологическими особенностями личности.

Теоретическая значимость: уточнение понятий умственная отсталость, задержка психического развития, невербальное поведение, невербальное общение, невербальная коммуникация в свете новых данных исследований в области специальной психологии и коррекционной педагогики.

Практическая значимость: определяется возможностью использования достигнутых результатов курсовой работы в теоретическом курсе по специальной психологии, специалистами-дефектологами, специальными психологами, родителями. Подобранный и апробированный нами пакет психодиагностических методик может быть использован в педагогической практике, родителями, детей с особыми потребностями, студентами специальности «Логопедия», «Специальная психология».

Апробация и внедрение результатов исследования: основные теоретические и практические положения работы обсуждались на творческом заседании научной проблемной группы «Развитие ребёнка в условиях психической депривации». Результаты теоретического анализа и экспериментальной работы были оформлены в виде статьи «Исследование невербального компонента общения у детей с ретардационным типом дизонтогенеза» и представлены на III международной конференции «Научный потенциал студенчества в 21 веке», которая состоялась 24 апреля 2009 года в Северо-Кавказском государственном техническом университете г. Ставрополь.

База исследования: муниципальная специальная коррекционная образовательная школа №33 г. Ставрополя; МОУ СОШ №13 с. Надежда; МОУ СОШ №32 г. Ставрополя.

1. Теоретическое изучение проблемы исследования невербального компонента общения у детей с ретардационным типом дизонтогенеза

1.1. Анализ проблемы невербального общения в трудах отечественных и зарубежных психологов

Выступая одной из сторон бытия, общение является важнейшим понятием современной психологии. Вне общения невозможно само существование человеческой психики. Б.Ф. Ломов утверждает, что особую роль общение играет в организации совместной деятельности, взаимопонимании людей, развитии межличностных отношений. [23]

Рассматривая общение как основной фактор познания людьми друг друга, регулирующий поведение человека по отношению к другим через психическое отражение объекта восприятия, А.Л. Бодалев отмечает, что общение - эго не только речь, но и отражение людьми друг друга во время взаимодействия и одновременно это отношение их друг к другу. Ранее В.Н. Мясищев отмечал, что общение начинается с взаимопонимания, затем оно проявляется во взаимоотношении и затем разворачивается во взаимообращении людей. (10)

В психологической литературе проблеме общения посвящены работы многих исследователей: Б.Г.Ананьева, Л.С.Выготского, Я.Л.Коломинского, М.И.Лисиной, Б.Ф.Ломова, В.И.Лубовского, А.В.Мудрика, В.Н.Мясищева, В.Г.Петровой, Л.А.Петровской, широко освящена данная проблема и в зарубежной психологии - Р.A.Хинде, A.Кeндoм, С.Ландис, которые едины в понимании общения, как сложного многогранного явления, проявляющегося во многих сферах человеческой жизни. [21]

Исследованием социальной перцепции занимались А.А.Бодалёв, А.Г.Ковалёв, Я.Л.Коломинский, Л.Г.Кононович, М.И.Лисина, Б.Ф.Ломов, К.Тойм; учёт особенностей понимания и вербализации кинесических знаков изучали О.К.Агавелян, Я.Вальсинер, Дж.Давидз, В.Н.Куницина, В.А.Лабунская, П. Экман; состав активного и пассивного словарного запаса у детей с олигофренией исследовали М.С.Певзнер, С.Я.Рубинштейн, В.И.Лубовский, В.Г.Петрова; единство возрастных закономерностей при нормальном и аномальном психическом развитии ребёнка и роли субъективного и объективного факторов в этом процессе - Л.И.Божович, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, Р.Е.Левина, В.И.Лубовский, Д.Б.Эльконин.

Особое место в межличностных отношениях в аспектах социальной перцепции занимает тема невербального поведения. Невербальные компоненты имеют немаловажное значение и несут определенную смысловую нагрузку, выполняя важную роль в общей ситуации взаимодействия, определяя продуктивность диалога-общения. Установлено, что вербальная часть сообщения обычно накладывается на предварительно развернутую схему невербальных компонентов. По мнению Т.И.Горелова отношения партнеров по общению, их психические состояния, социальные роли репрезентируются в общении с помощью кинесической структуры раньше. [12]

Согласно научным данным, интерес к диагностическим возможностям выразительных движений проявляется с античных времен и до настоящего времени. До конца XIX века исследования в данной области носили эмпирический характер и проводились в рамках различных научных дисциплин: философия, естествознание, литература, медицина, неврология, психиатрия и т.д. (Гиппократ, Парацельс, Ч. Белл, К. Дюшен, Ч. Дарвин). Данные исследования анализировали выразительные движения с двух точек зрения: клинической - диагностики внутренних состояний, психических и поведенческих расстройств и физиогномической - обусловленности анатомическим строением человека. [38]

С именем Ч. Дарвина связано возникновение эволюционно-биологического подхода к исследованию выразительных движений. Он заключил, что с рождения человек обладает инстинктивной способностью распознавать эмоциональные состояния. Конец XIX века знаменуется новый экспериментальным этапом изучения выразительных движений. Они рассматривались с точки зрения психологии эмоций, их изучением занимались В. Вунд, У. Джеймс, Г. Ланге. В 50-х годах XX века психологическое изучение выразительных движений выделяется как самостоятельное направление [5].

Заслуга отечественных психологов в истории исследования невербального поведения состоит в рассмотрении выразительных движений и переживаний в их подлинном единстве. Традиции изучения невербального поведения как

внешнего проявления личности были заложены работами В. Классовского, И.М. Сеченова, И.А. Сикорского, С.Л. Рубинштейна. Особенно значительное влияние на развитие теории отечественной психологии невербального поведения оказали идеи С.Л. Рубинштейна о единстве природного и социального, естественного и исторического, о выразительном поведении. В 60-е годы XX столетия идеи отечественных психологов о взаимосвязи личности и экспрессии легли в основу трактовки феноменов понимания человека человеком. Формирование социально-перцептивного подхода к экспрессии человека связано с именем А.А. Бодалева. Он указывает, что экспрессия личности непосредственно связана с её психологическими особенностями. [7]

В определение нейрофизиологических основ невербального поведения большой вклад внесли отечественные физиологи И.П. Павлов, И.М. Сеченов, П.К. Анохин. Сеченов подчеркивал, что «всё бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится лишь к одному явлению - мышечному движению», тем самым, доказывая, что и выразительные движения служат средством проявления психических процессов. На основе его работ стал развиваться подход к выразительным движениям как средству объективизации психологических характеристик личности. Открытый П.К. Анохиным механизм двойной регуляции внешних выражений эмоций предполагает участие коры и подкорковых структур в осуществлении контроля над выразительными движениями. Современные исследования объективно доказывают активность разных участков коры и подкорковых образований при формировании выразительных движений и их опознании.[6]

Анализ имеющейся литературы по психологии невербального общения, поведения показывает, что в настоящее время одной из главных проблем в данной области знания является «проблема, обозначенная как терминологическая путаница и возникшая в результате расчлененности самого феномена «невербальное общение» на отдельные его проявления. Термин «невербальное» стал категорией, объединяющей различные явления, и превратился в широкое понятие «несловесный язык». В самом широком смысле слова термин «невербальный» обозначает всё, что несет информацию о человеке, говорит нечто о нём бессловно, по образному выражению И.Л. Горелова и В.Ф.Енгалычева, система знаков, служащая средством осуществления человеческого общения и влияния на людей. В отечественной психологии В.А. Лабунской преодолена неоднозначность в толковании терминов «невербальное общение», «невербальная коммуникация» и «невербальное поведение». Понятие «невербальное общение» является более широким, чем «невербальная коммуникация» и «невербальное поведение». «Невербальное общение» - это такой вид общения, для которого характерным является использование невербального поведения и невербальных коммуникаций в качестве главного средства передачи информации, организации взаимодействия, формирования образа и понятия о партнере, осуществления влияния па другого человека». Основанием определения данного понятия служит понимание Л.С. Выготским общения как «процесса, основанного на разумном понимании и намеренной передаче мыслей и переживаний, требующего известной системы средств». [8]

Самое узкое понятие «невербальная коммуникация» определяется как система символов, знаков, жестов, необходимых для передачи сообщения с большой степенью точности и не коррелирующих с психологическими и социально-психологическими качествами личности. И, наконец, невербальное поведение - это разнообразные движения, сопряженные с изменяющимися психическими состояниями человека, с его отношениями к партнеру, с ситуацией взаимодействия и общения. В структуре невербального поведения выделяют кинесическую, просодическую, такесическую, экстралингвистическую и ильфакторную системы. Наряду с устойчивыми движениями, в него входят элементы, соответствующие динамическим состояниям личности. Они накладываются на индивидуальные и групповые программы невербального поведения. Поэтому невербальное поведение не являемся системой кодов с жестко закрепленными знамениями. [19]

В зарубежной психологии можно выделить два основных подхода к пониманию невербального поведения. По утверждению Д. Эфрона, П. Экмана, Л. Холла в своем узком и более точном смысле понятие невербальное поведение относится к действиям, которые отличаются от речи. Таким образом, сюда входят мимика, жесты кисти и руки, позы, положения тела и разнообразные движения тела, или ног, иди ступней. [20]

П. Экман и У. Фривен выделяют пять основных видов невербального поведения, которые иллюстрируют некоторые из этих функций. Первый вид - символы, включающие небольшую группу невербальных действий, которые можно точно перевести в слова (например, покачать головой, улыбнуться) - Второй вид - иллюстраторы, являются до некоторой степени частью речи и выполняют функцию акцентирования (например, движения головы или кисти, которые человек часто делает, произнося слова, находящиеся под логическим ударением). Сюда же относятся жесты-указания, и другие движения, выполняющие функцию помощника речи. Третий из основных видов -выражение аффекта. К четвертому виду - к регуляторам - относятся действия, которые помогают инициировать и заканчивать речь участников в ситуации социального взаимодействия. К последнему виду - к адаптерам - относятся действия, которые связаны с удовлетворением телесных потребностей, например, почесывание или изменение положение тела на более удобное. [27]

Основной функцией невербальной коммуникации является передача намерений, установок участников общения, проявляющихся в их оценках, эмоциях, отношениях к партнеру. По мнению Лабунской В.А. невербальное поведение выполняет информационную, регулятивную и аффективную функции в общении. Невербальные знаки полифункциональны. Важным для понимания процесса опознания невербального поведения является положение о механизме обратной связи, благодаря которому человек на основе достигаемого в ходе взаимодействия с другими людьми результата может корректировать свое последующее поведение, заменяя использованные способы воздействия новыми, которые кажутся боле эффективными. В его основе лежит психофизиологической механизм «опережающего отражения» как образа ожидаемого результата действия, раскрытый в теории функциональных систем. При осуществлении поведенческого акта реальное действие сравнивается с ожидаемым. Сравнение возможно за счет поступления в мозг информации о реальном действии. В случае несовпадения реального результата с ожидаемым формируется новый поведенческий акт с включением других структур и процессов. Восприятие другого можно представить как получение, обработку и синтез информации, необходимой для адаптации к ситуации, к особенностям партнера по общению. Основные способы понимания невербального поведения - эмпатия, рефлексия, анализ ситуации общения и речевого поведения общающихся, оценка состояния на основе внешнего вида невербального поведения. [11]

Таким образом, невербальное поведение - разнообразные движения, сопряженные с изменяющимися психическими состояниями человека, с его отношениями к партнеру, с ситуацией взаимодействия и общения. В структуре невербального поведения выделяют кинесическую, просодическую, такесическую, экстралингвистическую и ольфакторные системы. Современные исследования различных элементов невербального поведения четко свидетельствуют об их полифункциональности. Невербальное поведение выполняет информационную (диагностическую), регулятивную и аффективную функции в общении. Развитие социально-перцептивного подхода позволило понять невербальную коммуникацию как процесс, построенный по модели когнитивного процесса приема и переработки социальной информации. Разрабатываемая в отечественной психологии модель двухфакторной системы общения людей убедительно показывает паритетность невербального плана в передаче информации от человека, к человеку.

1.2. Особенности невербального общения у детей с задержкой психического развития и умственно отсталых детей.

Ретардация - задержка физического развития и формирования функциональных систем организма, зависит от начала функционирования органа и следовательно от условий среды, в которых проходит индивидуальное развитие организма - его онтогенез. [36]

В ретардационный тип дизонтогенеза входит задержка психического развития и умственная отсталость. Задержка психического развития - отставание в развитии психической деятельности ребёнка с минимальными органическими повреждениями нервной системы, а также длительно находящегося в условиях социальной депривации, характеризующееся незрелостью эмоционально-волевой сферы и недоразвитием познавательной деятельности и имеющее свои качественные особенности. Умственная отсталость - стойкое, необратимое нарушение преимущественно познавательной сферы, возникающее вследствие органического поражения коры головного мозга, имеющего диффузный характер. [37]

В психологической литературе практически нет исследований по вербализации и семантической адекватности кинесических знаков поведения со стороны подростков с интеллектуальной недостаточностью. В то время как данные исследователей: Т.А. Власовой, Л.С. Выготского, В.Ю. Карвялиса, М.С. Певзнер, В.Г. Петровой, Б.И. Пинского, E.Миллера, Ф.Н. Уолза, свидетельствуют, что проблемы принимают специфичность, если решаются на уровне патологии. Несмотря на то, что при умственной отсталости искажены механизмы общения (речь, словарный запас, пространственный компонент), эмоционально-волевая сфера в целом более сохранна, чем интеллектуальная, а значит и развитие личности для успешного общения в социальной среде представляется одним из вероятных путей коррекции. [14]

Известно, что уровень понимания, осознания ребенком своей речи как деятельности может служить средством диагностики уровня интеллектуального развития. В исследованиях, посвященных активному словарному запасу умственно отсталых подростков, практически не акцентируется внимание на понимание и возможностях вербализации эмоциональных состояний данной категорией детей. Уровень развития психологии невербального поведения позволяет констатировать факт наличия различных механизмов его опознания, что базируется на особенностях самого невербального поведения как специфического знака, сохраняющего свой когнитивный и коммуникативный инварианты. Если, в целом, в психологии встречаются методы диагностики способов опознания и вербализации невербального поведения, то в коррекционной психологии, подобных разработок значительно меньше. [2]

Влияние культурно-специфического контекста на успешность опознания невербального поведения приведено в некоторых фундаментальных исследованиях. Однако и в них основной акцент сделан на выяснении уровня адекватности опознания и практически не ставится вопрос об изменении содержания поля психологических значений, способов интерпретации в зависимости от установки вообще и от словесной психологической установки в частности. Тем самым как бы игнорируется картина видения субъектом познания невербального поведения.[6]

Исследования В.Вярянена, Дж.Лауве, Д.И.Намазбаевой, У.В.Ульенковой, Н.Я.Семаго показывают реальную возможность овладения умственно отсталыми детьми и детьми с ЗПР элементами общения между людьми, понимания невербальных компонентов. Однако анализ практической литературы выявил ограниченное количество программ по развитию социальных умений, обучению понимания и вербализации невербальной информации с учетом специфики восприятия умственно отсталыми школьниками. Наличие же подобных курсов в арсенале коррекционных педагогов и психологов, способствовали бы расширению социально-перцептивной, эмоциональной сферы, способствовали бы пополнению активного и пассивного словарного запаса, помогали бы в преодолении ограниченности жизненного опыта подростков закрытых типов учреждений. В исследованиях О.К.Агавеляна, А.Г.Асмолова, М.ЛХомелаури, Ш.А. Надирашвиллн, Д.Н,Узнадзе доказано, что если испытуемый получает предварительную словесную или какую-либо другую информацию об объекте наблюдения, то она часто может оказать свае воздействие при формировании образа. Основной акцент в исследованиях по невербальному поведению сделан на изучении экспрессивной функции и функции создания образа партнера по общению. Круг психологических условий успешного опознания невербального поведения определен, главным образом, в исследованиях по восприятию мимики, интонации. Проблема влияния невербальной информации на восприятие, регулирование и интерпретацию поведения диады и группы изучена недостаточно. Исследование влияния различных видов психологических установок на процесс понимания, вербализации кинесических знаков подростков с умственной отсталостью и ЗПР встречается только в работах О.К.Агавеляна. Но вопрос влияния положительной и отрицательной словесной психологической информации на восприятие, регулирование, интерпретацию поведения детей с олигофренией и ЗПР не исследовался. [3]

Процессы социального развития общества определяют приоритетные задачи в области специальной психологии, где большое значение приобретают новые формы подготовки личности детей с проблемами развития к межличностным взаимодействиям, способствующие оптимизации процесса их адаптации. Это доказывает значимость исследований специфических структур социального взаимодействия, которые лежат в основе развертывания невербального поведения и его вербализации [15].

Учащиеся вспомогательной школы постоянно сталкиваются с разнообразной знаковой информацией невербального характера и с необходимостью ориентироваться, опознавать и вербализовывать знаковые системы, адекватно на них реагировать и пользовать для перекодировки поступившей информации в систему реального поведения. Переход от установочного слова к образу, процессы конкретизации и спецификации познаваемого объекта базируются на системе полимодальных связей. В этих процессах происходят трансформации сенсорных компонентов образа из одних модальностей в другие, их объединение и расчленение, усиление и ослабление и т.д. Слово выступает как средство таких трансформаций, Б.Г.Ананьев писал: «В психическом развитии человека, как и духовном развитии человечества, теснейшим образом связаны две тенденции: перевод всех образов любой модальности на зрительные схемы (тенденция визуализации чувственного опыта) и развитие обозначающей (сигнификативной) функции речи посредством абстрагирующей и обобщающей работы мысли. Вследствие этого развития речи, опосредующего и регулирующего общий ход психической деятельности, происходит вербализация всего жизненного опыта». Вербализованные образы разных уровней сложности рассматриваются исследователями как естественные и необходимые компоненты содержания любого речевого взаимодействия. В процессе школьного обучения необходимо готовить детей к адекватному и осознанному опознанию и вербализации невербальной знаковой системы человека как условию формирования собственного поведения в социуме. [5]

Основная причина дезадаптации умственно отсталых кроется в неумении общаться: дети-олигофрены часто не могут подойти к человеку и получить от него требуемую информацию. [18]

Экспериментальные исследования высшей нервной деятельности у детей с олигофренией показали, что среди многих нарушений ведущим является патологическая инертность нервных процессов. Она особенно выражена во второй сигнальной системе, с него связана тугоподвижность образованных связей и сложность образования новых связей. Клинические наблюдения показывают, что ребенок с олигофренией в игровой деятельности и в поведении стереотипно повторяет одни и те же формы и с большим трудом переходит от старых стереотипных связей к новым формам игры и поведения. Недоразвитие всех сторон речевой функции, недоразвитие пассивной и активной сторон речи, искажение семантики слов затрудняет или делает невозможным коррелирование поведения ребенка. [16]

Л.С.Выготский подчеркивал, что особенности взаимоотношения умственно отсталых детей с окружающими, как вторичные осложнения основного дефекта, в большей степени поддаются коррекции, чем первичные нарушения. Более того, отношения умственно отсталого ребенка с окружающими Л.С.Выготский рассматривал как важнейший фактор развития его личности, «ибо из коллективного повеления, из сотрудничества ребенка с окружающими людьми, из его социального опыта возникают и складываются высшие психические функции». [9]

Знакомство с любым человеком представляет значительные трудности для детей-олигофренов, которые в силу инерции мыслительных процессов, слабости речевой регуляции поведения в целом, неумения отделить второстепенное от значимого, недифференцированного и узкого восприятия (в психологическом и социально-психологическом смыслах), приверженности к стереотипам и косвенности мышления очень затрудняются на первых этапах непосредственных контактов с людьми, не умеют построить общую линяю поведения и поэтому делают значительные ошибки, которые нарушают процессы социальной адаптации. Но так как эмоционально-волевая сфера олигофренов в целом более сохранна, чем интеллектуальная, то развитие личности для успешного общения в социальной среде представляется одним из вероятных путей коррекции. [35]

Умение адекватно воспринимать эмоциональные выражения и состояния человека, понимать эта состояния составляет начало эмоциональной культуры человека, которая складывается из эмоциональной отзывчивости, способности понимать и ценить чувства других людей, умения сопереживать и сочувствовать другим людям, делить с ними свои переживания и понимать чувство ответственности за свои эмоциональные проявления. Вопросам изучения уровня восприятия и понимания картин в целом и в частности эмоций у детей-олигофренов посвящено несколько работ в дефектологии. Умственно отсталые «пусть не очень глубоко и четко, но понимают свои чувства и чувства окружающих людей». Имеются данные о сниженных возможностях умственно отсталых школьников в опознании основных эмоциональных состояний по выражению лица относительно учеников массовой школы и учеников с ЗПР. Исследование О.П. Гаврилушкиной показало, что умственно отсталые дошкольники при рассматривании картин плохо отражают выразительные средства, которые воспринимаются ими изолированно, вне связи с эмоциональными состояниями действующих лиц и общим эмоциональным фоном. В большинстве исследований по невербальному поведению акцент делался на изучении экспрессивной функции и функции создания образа партнера по общению, проблема же влияния невербальной информации на восприятие, интерпретацию и вербализацию эмоций в группах и диадах изучена слабо. [11]

Таким образом, умственно отсталые не очень глубоко и четко, но понимают свои чувства и чувства окружающих людей, у них снижены возможности в опознании основных эмоциональных состояний по выражению лица относительно учеников массовой школы. Имеются различия в овладении невербальным общением в зависимости от вида ретардации. У детей с умственной отсталостью имеются более грубые нарушения в овладении невербальным компонентом общения, чем у детей с ЗПР. Дети с задержкой психического развития при рассматривании картин плохо отражают выразительные средства, которые воспринимаются ими изолированно, вне связи с эмоциональными состояниями действующих лиц и общим эмоциональным фоном, но, несмотря на это умственно отсталые дети и дети с ЗПР имеют реальную возможность овладения элементами общения между людьми, понимания невербальных компонентов.

2. Экспериментально-психологиче-ское исследование невербального компонента общения у детей с ретардационным типом дизонтогенеза.

2.1. Организация и методики исследования невербального компонента общения младших школьников, умственной отсталостью, с ЗПР и их нормально развивающихся сверстников.

Эксперимент проводился на базе специальной коррекционной образовательной школы №33 г. Ставрополя в классе коррекционно-развивающего обучения, где обучаются дети с умственной отсталостью; в МОУ СОШ №13 с. Надежда с детьми с задержкой психического развития. Они составили экспериментальную группу в нашем эксперименте. В качестве контрольной группы нами были отобраны 6 учащихся МОУ СОШ №32 г.Ставрополя с нормальным психофизическим развитием. В экспериментальной работе участвовало 18 детей в возрасте 7 - 9 лет.

Методика 1. «Определи выражение лица».

Цель: оценить уровень эмпатии или эмоциональной восприимчивости ребёнка. Методика предназначена для детей от 5 лет.

Инструкция: ребёнку предлагается рассмотреть схематические изображения человеческих эмоций. Его задача назвать, какие эмоции соответствуют этим схемам. Для этого он должен каждую схему попытаться изобразить на своём лице, а затем уже назвать соответствующее чувство.

Экспериментатор проверяет по ключу, насколько точно вообразил ребёнок каждое состояние и смог назвать его.

Обработка результатов: 1. радость; 2. спокойствие; 3. грусть; 4. удовольствие; 5. смущение; 6. насмешка; 7. злость; 8. недовольство; 9. страх.

Далее проводится это же задание, но с использованием рисунков с изображением эмоций.

Обработка результатов: 1. сожаление; 2. радость; 3. злость; 4. удовольствие; 5. разочарование; 6. испуг; 7. восторг; 8. недоверие. Ответы детей, их эмоциональные проявления фиксировались в протоколе.

Результаты оценивались по следующей шкале:

высокая степень - ребёнок справился с заданием, изобразил от 7 до 9 эмоций и смог правильно назвать их - 3 балла;

средняя степень - ребёнок частично справился с заданием, изобразил и назвал от 3 до 6 состояний - 2 балла;

низкая степень - ребёнок не справился с заданием или изобразил только 1-2 эмоциональных состояния - 1 балл.

Методика 2. «Составления невербального портрета». Методика предложена Субботиной Л.Ю. Предназначена для детей от 6 лет.

Цель: позволяет выявить умения в соотнесении отдельных невербальных признаков (глаза, губы и руки) между собой, создающих в комплексе динамические особенности образа, соответствующего определенному эмоциональному состоянию. А также позволяет выявить определённые образы-эталоны у конкретного ребёнка и следовательно узнать, на что он ориентируется в жизни.

Инструкция: предлагается ряд изображений отдельных выразительных элементов мимики и жестикуляции. За каждым скрывается определённое чувство. Экспериментатор предлагает ребёнку составить из элементов «самого хорошего» и «самого плохого» человека. Затем на основании выбранных элементов составляется эмоционально-чувственный портрет. Ребёнка просят объяснить, почему он выбрал именно эти элементы. Элементы соотносятся с личностными характеристиками, представленными в ключе.

Обработка результатов:

Эмоциональное выражение губ:

1. удивление

2. печаль

3. счастье

4. концентрация внимания

5. гнев

6. лукавость

7. страх

Эмоциональное выражение глаз:

1. удивление

2. печаль

3. счастье

4. концентрация внимания

5. гнев

6. лукавость

7. страх

Положение рук:

1. уверенность в себе, может быть самоуверенность

2. разочарование, желание скрыть своё отрицательное отношение

3. оборонное или негативное состояние

4. негативное отношение и чувство превосходства

5. агрессивность, готовность, наступательность

6. человек расстроен и пытается взять себя в руки

7. откровенность, открытость

«Хороший» портрет покажет черты, которые имеет ребёнок или хотел бы иметь. «Плохой» портрет покажет те черты, которые ребёнок не желает иметь. Результаты эксперимента оценивались по следующей шкале:

высокая степень - ребёнок справился с заданием, правильно назвал несколько невербальных признаков по 3 категориям: глаза, губы, руки; и доступно объяснил каждый из выбранных элементов - 3 балла;

средняя степень - ребёнок справился с заданием частично, правильно назвал невербальные признаки по 2 категориям, объяснил свой выбор - 2 балла;

низкая степень - ребёнок не справился с заданием или назвал невербальный признак только по 1 из предложенных категорий, затруднялся в интерпретации своего выбора - 1 балл.

Методика 3. «Лицевые маски». Методика разработана Л.И. Савва.

Цель: выявление способности к адекватному опознанию эмоционального состояния другого человека по его лицу, позволяет определить эффективность идентификации мимических масок и соотнесения их с основными эмоциональными состояниями.

Инструкция: экспериментатор предлагает ребёнку внимательно рассмотреть картинки, затем называет одну из эмоций и просит найти карточку с её изображением. По выбранной картинке экспериментатор задаёт вопросы ребёнку: Как ты догадался? Почему эта картинка больше подходит? Что выражает это лицо? Таким образом, экспериментатор пытается услышать от ребёнка экспрессивные признаки, описывающие данную эмоцию. Далее экспериментатор просит ребёнка идентифицировать данные картинки по трём критериям: положительные, отрицательные и нейтральные эмоции.

Результаты методики дают возможность выделить два параметра: общее количество вербальных обозначений эмоциональных состояний и адекватность идентификации положительных, отрицательных и нейтральных эмоций.

Обработка результатов:

А. Эталоны невербального поведения в состоянии радости:

1. улыбка, глаза сияют, подвижный.

2. рот растянут, взгляд весёлый, многословен.

3. желание помочь другому, смешливый.

4. движения лёгкие, глаза прищурены.

5. глаза широко открыты, брови приподняты.

6. движения энергичные, жестикулирует.

Б. Эталоны невербального поведения в состоянии удивления:

1. рот приоткрыт, на лбу морщинки, глаза широко открыты.

2. поза застывшая, растерянность.

3. интонации восклицательные, всплёскивает руками.

4. взгляд вопросительный, лицо застывшее.

5. уголки губ опущены.

6. растерянность.

В. Эталоны невербального поведения в состоянии презрения:

1. глаза сужены, брови нахмурены, кривая улыбка.

2. взгляд холодный, уголки рта опущены.

3. губы плотно сжаты, голова поднята вверх.

4. брови нахмурены, не разговаривает.

5. взгляд холодный, раздражительный.

6. недоброжелательное отношение.

Г. Эталоны невербального поведения в состоянии страдания:

1. губы опущены, глаза печальные.

2. брови сдвинуты к переносице, на лбу морщины.

3. молчание, движения медленные.

4. губы сжаты, глаза прикрыты.

5. рот в болезненной гримасе, плачет.

6. замкнутый, не желает общаться.

Д. Эталоны невербального поведения в состоянии страха:

1. крик, брови приподняты, лицо искажено.

2. глаза расширены, бледный.

3. рот приоткрыт, смятение.

4. тело дрожит, движения резкие.

5. дрожь, взгляд бегающий.

6. голос дрожит, пот.

Е. Эталоны невербального поведения в состоянии гнева:

1. глаза расширяются, ноздри вздрагивают.

2. лицо искажено, глаза блестят.

3. губы и зубы плотно сжаты, брови резко сведены.

4. кричит, жестикулирует, мечется.

5. на переносице вертикальные складки.

6. глаза превращены в щели, кулаки сжаты.

Результаты эксперимента оценивались по следующей шкале:

высокая степень - ребёнок справился с заданием, опознал 5 - 6 эмоциональных состояний, разграничил положительные и отрицательные эмоции - 3 балла;

средняя степень - ребёнок частично справился с заданием, опознал 3 - 4 эмоциональных состояния, попытался разграничить положительные и отрицательные эмоции - 2 балла;

низкая степень - ребёнок не справился с заданием или опознал 1 - 2 эмоциональных состояния, попытался разграничить положительные и отрицательные эмоции - 1 балл.

2.2 Количественный и качественный анализ экспериментальных данных.

Наше экспериментальное исследование с детьми младшего школьного возраста проводилось в эмоционально-положительной, доверительной атмосфере. В СОШ №13 с. Надежда созданы благоприятные условия для развития и обучения детей. В медицинских картах преобладают диагнозы типа «задержка психического развития», «задержка интеллектуального развития». В муниципальной специальной коррекционной образовательной школе №33 г.Ставрополя обучаются и развиваются дети с диагнозом «умственная отсталость». Для сравнения полученных результатов и выявления специфических особенностей невербального компонента поведения мы проводили исследование с контрольной группой детей, обучающихся в МОУ СОШ №32 г. Ставрополя.

Остановимся подробнее на результатах исследования.

Методика 1. «Определи выражение лица».

Данная методика направлена на определение степени развития уровня эмоциональной восприимчивости.

В первой экспериментальной группе были дети с умственной отсталостью. Данные эксперимента показывают, что большая часть детей справилась с заданием, но показали низкие результаты. Дети смогли назвать в основном эмоциональные состояния лишь в двух противоположных категориях: радость и злость. Эмоцию злости правильно назвали и изобразили все испытуемые, радость изобразили 3 детей. Среди данной категории детей также преобладали эмоции страха и грусти - 2 человека, спокойствие - 1 человек. Эмоции, изображённые на рисунках были более понятны детям и доступны для изображения, но здесь также преобладают эмоциональные состояния радости и злости - 4 человека. Но с помощью стимульных рисунков дети смогли назвать и изобразить также разочарование - 1 человек, испуг - 1 человек, недоверие - 1 человек, разочарование - 1 человек. Умственно отсталые дети испытывали большие трудности при изображении и назывании эмоции насмешки, смущения, недовольства, удовольствия - эти эмоции были недоступны для данной категории детей.

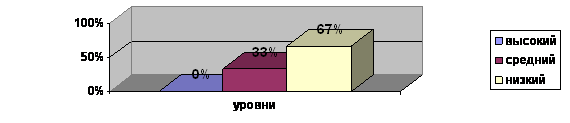

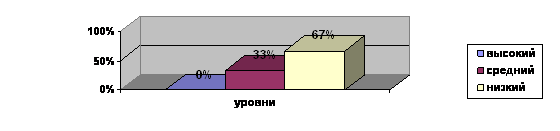

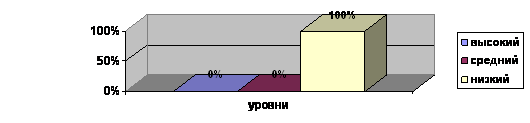

Рис. 1. Степень сформированности уровня эмоциональной восприимчивости у детей с умственной отсталостью

В данной группе испытуемых 2 ребёнка показали средний уровень эмоциональной восприимчивости, что составило 33% от общего количества детей, 4 ребёнка имеют низкий уровень, который составляет 67% от общего показателя.

Приведенные данные говорят о слабой дифференцированности интеллектуальных и эмоциональных состояний человека, о недостаточной представленности в словаре понятий о психических состояниях и внутренних переживаниях, присущих человеку. Для понимания эмоциональных состояний человека важен учет объективных воздействий, которые порождают их. Это важно потому, что эмоция выполняет, прежде всего, коммуникативную функцию. Акты общения и взаимодействия людей - это не конкретные условия, в которых проявляются эмоции. Слабое развитие социальных потребностей (умственно отсталые дети очень мало обращаются друг к другу и взрослым с различными вопросами, просьбами, предложениями) приводит к тому, что к началу школьного обучения дети почти не овладевают средствами речевого общения и удовлетворительным пониманием обращенной к ним речи. Таким образом, именно умственная отсталость и связанное с ней недоразвитие речи явились главной причиной недостаточного понимания эмоциональных состояний.

Во второй экспериментальной группе были дети с задержкой психического развития. Данные эксперимента показывают, что большая часть детей показала результаты средней степени, но также имелись и низкие показатели. Детям данной категории не составило большой сложности в опознавании и демонстрации эмоций злости - 5 человек, радости - 4 человека, и спокойствия - 4 человека. Рисунки с изображением эмоций были более доступны для понимания детьми, чем эмоциональные состояния, представленные на схемах. Эмоция радости была опознана и правильно изображена 5 детьми, злость узнали 3 детей, удовольствие, сожаление и разочарование - 2 ребёнка, восторг смог правильно назвать и изобразить 1 ребёнок. Трудности вызвало распознавание эмоции недоверия, насмешки, смущения.

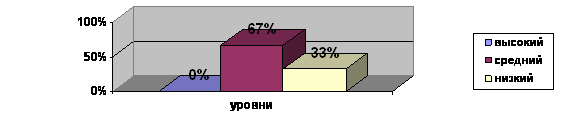

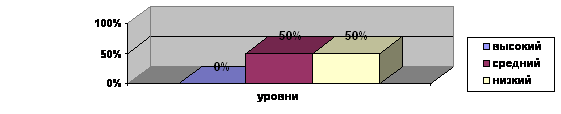

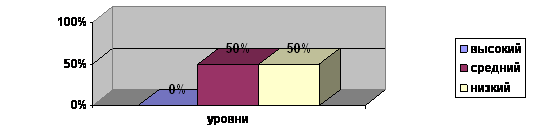

Рис. 2. Степень сформированности уровня эмоциональной восприимчивости у детей с задержкой психического развития

Из 6 детей с ЗПР 2 школьников показали низкий уровень, что составило 33% от общей суммы и 4 детей показали средний уровень - 67%, никто из детей данной категории не показали высокий уровень эмоциональной восприимчивости - 0%.

Полученные данные свидетельствуют о затруднениях в интерпретации невербального поведения, о недостаточности знаний и представлений о психических состояниях людей, выражаемых с помощью невербальных знаков, о слабой направленности сознания на познания внутреннего мира личности и особенностей ее эмоциональной сферы.

Следует отметить тот факт, что среди испытуемых выделялись дети, которые, несмотря на ошибки, совершаемые в процессе выбора соответствующей карточки с изображением заданной эмоции быстро подключались к передаваемой эмоции и правильно транслировали заданную эмоцию через невербальный канал.

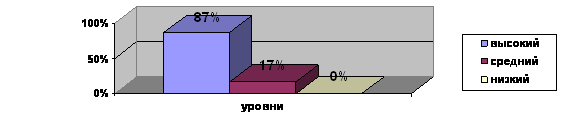

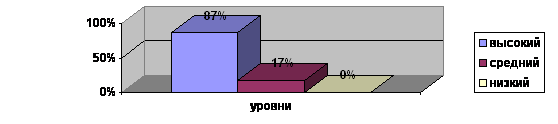

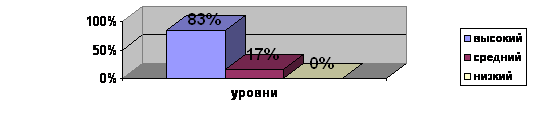

В третьей контрольной группе были дети с нормальным психофизическим развитием. В результате исследования выяснилась высокая способность детей младшего школьного возраста с нормальным развитием к распознаванию эмоциональных состояний, изображённых на схемах и рисунках, а также умения точно изобразить определённую эмоцию на своём лице. Детьми данной категории были правильно названы и изображены практически все эмоции, небольшое затруднение вызвала эмоция удовольствия и сожаления у 2 детей. Все дети справились с заданием.

В группе нормально развивающихся школьников высокий уровень показали 5 детей - 83%, 1 ребёнок показал средний уровень - 17%, низкий уровень эмоциональной восприимчивости не выявился - 0%.

Таким образом, на основе полученных экспериментальных данных 3 групп можно сделать следующий вывод: дети с умственной отсталостью недостаточно понимают эмоциональные состояния и не могут правильно изобразить их, причиной чего является интеллектуальный дефект и как следствие недоразвитие речи. Дети с задержкой психического развития имеют затруднения в интерпретации невербального поведения, у них недостаточно развиты знания и представления о психических состояниях людей, выражаемых с помощью невербальных знаков, что является следствием психического недоразвития. У умственно отсталых детей менее развито понимание и интерпретация невербального поведения, чем у детей с ЗПР. Все дети дали лучше результаты по первому заданию, чем по второму, что свидетельствует о лучшем понимании реалистичных изображений, чем схематичных.

Рис. 3. Степень сформированности уровня эмоциональной восприимчивости у нормально развивающихся детей

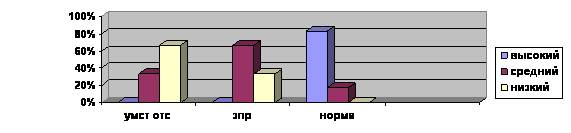

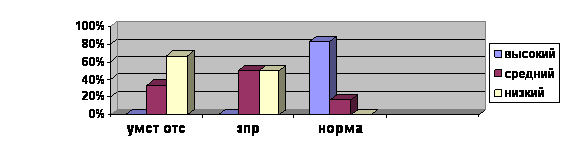

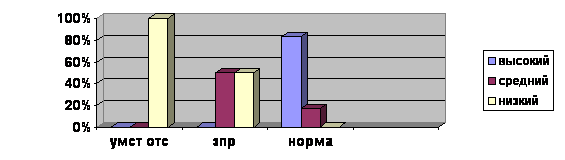

Рис. 4. Общий показатель эмоциональной восприимчивости

У детей с умственной отсталостью и ЗПР развитие невербального компонента общения отстаёт от нормы, что подтверждается сравнением с результатами нормально развивающихся детей, у них развитие невербального общения соответствует возрастной норме.

Методика 2. «Составления невербального портрета».

Методика направлена на выявление умения в соотнесении отдельных невербальных признаков.

Первую экспериментальную группу составляли дети с умственной отсталостью. В результате исследования выявилась низкая степень сформированности образов - эталонов у детей с умственной отсталостью. У детей данной категории хорошо сформирован эталон на состояние радости, печали и страха. Эти эмоции являются противоположными и поэтому легко называются детьми. Также выявился низкий уровень умения в соотнесении отдельных невербальных признаков между собой, соответствующего определённому эмоциональному состоянию. Андрей С. правильно соотнёс категории глаза и губы в состоянии печали, но не смог подобрать правильное положение рук. Катя Т. соотнесла категории глаза и губы в состоянии счастье, но также затруднилась в подборе положения рук. Маша М. не справилась с заданием, соотнесла неправильно состояние удивления и страха в категории глаза и губы, положение рук не подобрала. Руслан К. - сопоставил состояние удивления в категории губы и глаза, положение рук подобрал неверно. Таня Б. не справилась с заданием, выбрала состояние печали в категории глаза, но не смогла подобрать к ней других картинок. Сергей А. соотнёс состояние радости в категории глаза с открытым положением рук, губы не смог подобрать. Никто из детей не определил состояние концентрации внимания, лукавости.

Рис. 5. Способность соотнесения невербальных признаков у умственно отсталых детей

Из 6 умственно отсталых детей 2 ребёнка показали средний уровень способности соотнесения невербальных признаков - 33%, 4 детей имеют низкий уровень, что составило 67%, высокий уровень не выявился ни у одного ребёнка - 0%.

Во второй экспериментальной группе были дети с ЗПР. В результате исследования выявилась средняя и низкая степень сформированности образов - эталонов у детей с ЗПР. У детей данной категории хорошо сформированы эталоны на состояние радости, печали и удивления. Дети не ориентированы на точное психологическое оценивание через вербализацию значений невербальных компонентов. Выявилась запрограммированность детской речи. Их речь не выполняла коммуникативной функции. Отмечается примитивность используемых испытуемыми словесных побуждений. Дети пытались получить помощь и поддержку экспериментатора, активно используя невербальный канал передачи информации. Также выявился средний и низкий уровень умения в соотнесении отдельных невербальных признаков между собой, соответствующего определённому эмоциональному состоянию. Женя Р. соотнёс категории глаза и губы в состоянии удивления, но не соотнёс положение рук. Кирилл М. подобрал правильно категории глаза и губы в состоянии счастья, положение рук не подобрал. Оля П. соотнесла глаза и губы в состоянии счастья, но затруднилась в подборе положения рук. Даша З. подобрала верно категории глаза и губы в состоянии печали, положение рук не сопоставила. Кристина В. соотнесла глаза и положение рук в эмоциональном состоянии гнев, но категорию губы не смогла выбрать верно. Наташа А. соотнесла категории глаза и губы в состоянии печаль, но не соотнесла положение рук. Никто из детей не определил состояние концентрации внимания, лукавости.

Рис. 6. Способность соотнесения невербальных признаков у детей с ЗПР

Дети с ЗПР показали следующие результаты: 3 детей имеют средний уровень - 50% и 3 детей имеют низкий уровень - 50% способности соотнесения невербальных признаков, высокий уровень не обнаружился.

В третьей контрольной группе дети с нормальным психофизическим и речевым развитием. В результате исследования выяснилась высокая степень сформированности образов - эталонов высокая способность детей младшего школьного возраста с нормальным развитием, а также к соотнесению отдельных невербальных признаков между собой. Андрей А. составил два портрета: 1 - глаза и губы в состоянии счастья соотнёс с открытым положением рук; 2 - глаза и губы в состоянии печали соотнёс с негативным положением рук. Юля С. соотнесла категории глаза и губы в состоянии удивления и категорию руки в состоянии открытость. Настя З. - глаза и губы в состоянии печаль с категорией положение рук негативизм. Катя В. - глаза и губы в состоянии гнев, но не смогла подобрать положение рук. Никита В. соотнёс категории глаза и губы в состоянии счастья с категорией положение рук в состоянии открытость. Олег М. соотнёс категории глаза и губы в состоянии счастья с категорией положение рук в состоянии открытость. Дети с нормальным развитием давали обоснованные ответы, правильно описывали невербальные признаки эмоциональных состояний.

Рис. 7. Способность соотнесения невербальных признаков у нормальных детей

В группе детей с нормальным развитием присутствует высокий уровень способности соотнесения невербальных признаков у 5 школьников - 87%, у 1 ребёнка - средний уровень - 17%, низкий уровень не выявился - 0%.

Рис. 8. Общий показатель способности соотнесения невербальных признаков

Таким образом, на основе полученных экспериментальных данных 3 групп можно сделать следующий вывод: понимание невербальных знаков доступно всем группам обследованных детей, но самый низкий уровень вербализации эмоциональных состояний выявлен у детей с умственной отсталостью по сравнению с уровнем вербализации детей с ЗПР и с НУР. По богатству словесных обозначений эмоциональных признаков и по уровню понимания эмоций дети с ЗПР ближе к школьникам с НУР, чем к умственно отсталым детям. Умственно отсталые школьники испытывали трудности в понимании эмоциональных состояний и, особенно в их вербальной интерпретации, что обусловлено особенностями их интеллектуального и речевого развития, депривацией общения.

Методика 3. «Лицевые маски»

Данная методика направлена на выявление умения способности к адекватному опознанию эмоционального состояния.

Первую экспериментальную группу составляли дети с умственной отсталостью. В результате проведённого эксперимента выявилась низкая степень к адекватному опознанию эмоционального состояния детьми с умственной отсталостью. Общее количество вербальных обозначений эмоциональных состояний у детей данной категории не превысило 2 эмоций. Практически все дети с помощью экспериментатора опознали эмоцию страдания - 5 человек, 2 - счастье, 2 - страх. Охарактеризовать опознанное эмоциональное состояние составило большую сложность. Ответы детей были односложными, присутствовали примитивные вербальные ответы, что обусловлено особенностями их интеллектуального и речевого развития. Задание идентифицировать выбранные эмоциональные состояния по типу положительные - отрицательные оказалось невозможным. Никто из детей не справился с этой частью методики.

Рис. 9. Уровень адекватности опознания и идентификации эмоций детей с умственной отсталостью

Данная методика выявила низкий уровень адекватности опознания и идентификации эмоций у 6 школьников с умственной отсталостью - 100%, средний и высокий уровень не наблюдается - 0%.

Во второй экспериментальной группе дети с задержкой психического развития. Данные детей с задержкой психического развития показали среднюю и низкую степень адекватного опознания эмоционального состояния. Основные эмоции, опознанные детьми были состояния страдания, радости, удивления. Эмоция презрения не была опознана детьми данной категории. Типичные ошибки: «удивление» чаще всего испытуемые смешивали с «грустью», «радостью» и «страхом». Дети пытались получить помощь и поддержку экспериментатора, иногда затруднялись отвечать. Большинство детей смогли охарактеризовать опознанное эмоциональное состояние, но их ответы не отличались полнотой и содержательной наполненностью, выявлен достаточно низкий уровень вербализации эмоциональных состояний. Многие дети справились с заданием разграничить выбранные эмоциональные состояния по типу положительные - отрицательные, но также были трудности в выполнении этого задания: дети не смогли идентифицировать состояние удивления к одной из двух категорий. Также были ошибки: 1 ребёнок охарактеризовал состояние страха как положительную эмоцию. Ответы детей были односложными.

Рис. 10. Уровень адекватности опознания и идентификации эмоций детей с ЗПР

Дети с ЗПР показали следующие результаты: 3 детей имеют средний уровень - 50% и 3 детей имеют низкий уровень - 50% адекватности опознания и идентификации эмоций, высокий уровень не обнаружился - 0%.

В третьей контрольной группе дети с нормальным развитием. В результате исследования выяснилась высокая степень адекватного опознания эмоционального состояния. При описании указанных изображений испытуемые достаточно часто использовали речевые сопровождения, озвучивали изображенных людей. У нормально развивающихся детей не было затруднений в интерпретации невербального поведения, они давали полные характеристики, указывали даже малозначительные особенности эмоционального состояния. Большинство детей опознали практически все эмоции, 1 ребёнок назвал и охарактеризовал все эмоции. Школьники без особого труда разграничили эмоции по типу положительная - отрицательная.

Рис. 11. Уровень адекватности опознания и идентификации эмоций у нормально развивающихся детей

В группе детей с нормальным развитием присутствует высокий уровень адекватности опознания и идентификации у 5 школьников - 87%, у 1 ребёнка - средний уровень - 17%, низкий уровень не выявился - 0%.

Таким образом, на основе полученных экспериментальных данных с помощью третьей методики можно сделать следующий вывод: умственно отсталые школьники испытывали трудности в понимании эмоциональных состоянии и, особенно в их вербальной интерпретации, что обусловлено особенностями их интеллектуального и речевого развития, депривацией общения. Ученики правильно понимают и называют те эмоциональные состояния, которые испытывают с наибольшей частотой сами и наблюдают варианты их выражения у окружающих людей - «гнев», «радость», «печаль». У детей с ЗПР более развита способность опознания эмоционального состояния, чем у умственно отсталых детей, и приближена к детям с нормальным развитием. Речевые сообщения почти всех детей с умственной отсталостью по своему качественному и количественному составу были минимальными и малоинформативными. Это объясняется тем, что при умственной отсталости имеет место выраженное недоразвитие речи.

Рис. 12. Общий показатель адекватности опознания и идентификации эмоций

Таким образом, на основе экспериментальных данных трёх методик можно сказать о недостаточности понимания эмоциональных состояний и неспособности правильно изобразить их у детей с ретардационным типом дизонтогенеза. У них недостаточно развиты знания и представления о психических состояниях людей, выражаемых с помощью невербальных знаков, что является следствием психического недоразвития. Детям свойственны нарушения звукопроизношения, бедность словарного запаса, недостаточность употребления слов, обозначающих действия, признаки и отношения, выраженное снижение речевого общения. Богатство словесных обозначений эмоциональных признаков также снижено у детей данной категории.

Заключение

В ходе проведения теоретического анализа литературных источников мы убедились в том, что проблема изучения невербального компонента общения младших школьников с ретардационным типом дизонтогенеза является на данный момент одной из наиболее актуальных в теории и практике специальной педагогики и психологии.

Многочисленные исследования таких ученых как О.К.Агавелян, М.С.Агавелян, Оконешниковой А.П., В.А.Лабунской свидетельствуют о некоторых особенностях формирования невербального общения у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью и задержкой психического развития.

В соответствии с целью и задачами исследования нами было проведено экспериментальное изучение особенностей невербального компонента общения младших школьников с умственной отсталостью и с задержкой психического развития по сравнению с нормально развивающимися сверстниками.

При разработке содержания обследования особенностей невербального общения младших школьников с ретардационным типом дизонтогенеза я опирался на работы В.А.Лабунской, М.С.Агавелян, Л.И. Божович, У.В. Ульенковой и др.

Данные, полученные в результате эксперимента, позволяют сделать вывод о том, что существует значительная разница между количественными и качественными показателями невербального компонента общения у нормально развивающихся учащихся и младших школьников с умственной отсталостью и задержкой психического развития.

Обобщая результаты экспериментальной работы, можно выделить некоторые качественные особенности невербального общения младших школьников с ретардационным типом дизонтогенеза. Умственно отсталые не очень глубоко и четко, но понимают свои чувства и чувства окружающих людей, у них снижены возможности в опознании основных эмоциональных состояний по выражению лица относительно учеников массовой школы. Имеются различия в овладении невербальным общением в зависимости от вида ретардации. У детей с умственной отсталостью имеются более грубые нарушения в овладении невербальным компонентом общения, чем у детей с ЗПР. Умственная отсталость и связанное с ней недоразвитие речи явились главной причиной недостаточного понимания эмоциональных состояний. У детей данной категории имеются затруднения в интерпретации невербального поведения, что свидетельствует о недостаточности знаний и представлений о психических состояниях людей, выражаемых с помощью невербальных знаков, о слабой направленности сознания на познания внутреннего мира личности и особенностей ее эмоциональной сферы. Дети с задержкой психического развития при рассматривании картин плохо отражают выразительные средства, которые воспринимаются ими изолированно, вне связи с эмоциональными состояниями действующих лиц и общим эмоциональным фоном, но, несмотря на это умственно отсталые дети и дети с ЗПР имеют реальную возможность овладения элементами общения между людьми, понимания невербальных компонентов.

Таким образом, полученные нами результаты исследования подтвердили гипотезу о том, развитие ребёнка по типу ретардации обуславливает задержку или стойкое недоразвитие психики, следовательно, может отрицательно сказываться на формировании невербального компонента общения у детей с задержкой психического развития и умственной отсталостью младшего школьного возраста и обуславливать её качественные особенности по сравнению с нормально развивающимися сверстниками.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агавелян О. К. К проблеме социально-трудовой адаптации аномальных детей // Проблемы совершенствования трудового воспитания и профессиональной ориентации школьников: Тез. доклад. - Ереван, 1980. С. 144-146.

2. Агавелян М.Г., Агавелян O.K., Агавелян P.O. Практикум по развитию социально-перцептивной сферы умственно отсталых школьников: Учеб. пособие, - Челябинск: ЧТУ, 1999. С. 157.

3. Агавелян О. К. Социально-перцептивные особенности детей с нарушениями развития. - Челябинск, 1999. С. 358.

4. Аминов Н.А. Коммуникативная природа эмоций //Личность и деятельность; Тез. доклад. - М.: 1977. С 54-55.

5. Ананьев ВТ. О проблемах современного человекознания. - М.: 1987. С. 380.

6. Бодалев АЛ. Восприятие и понимание человека человекам. -М. : 1999 С. 198 - 200.

7. Вальсинер Я., Миккин X. Невербальная коммуникация в диадах (По материалам экспериментальных исследований за рубежом) // Ученые записки Тартуского государственного университета/Труды по психологии, выпуск 335. -Тарту: 1974. С. 110-121.

8. Власова ТА. Теоретические основы ранней компенсации // Тез. доклад. - М.: 1973. С. 56.

9. Выготский Л.С. К психологии и педагогике детской дефективности // Проблемы дефектологии. М.: 1995. С. 19-40.

10. Выготский Л.С. Основные проблемы современной дефектологии. М.: 1995. С. 147-173.

11. Гаврилушкина О.П. Понимание простых картинок умственно отсталыми дошкольниками // Восприятие учащихся специальных школ в процессе овладения основами наук / Восьмая научная сессия по дефектологии и пятые Всесоюзные педагогические чтения - М.: 1999. С. 278-279.

12. Горелов И.Н. Невербальные коммуникации. - М.: 1980. С.104.

13. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. - М.: 1996. С. 176.

14. Дементьева Н.Ф., Шаталова Е.Ю. Характеристика общения умственно отсталых лиц, находящихся в психоневрологических домах-интернатах// Дефектология. - 1987. -№3. - С 26-30.

15. Дульнев Г.М Учебно-воспитательная работа во вспомогательной школе. - М.: 1991. С. 176.

16. Залевский Г.В., Стоянова Н.Я., Авдеенок Г.Н. Психическая ригидность и интеллект в норме при легкой степени умственной отсталости // Познавательные процессы в деятельности: Сб. научных трудов / Под ред. М.С. Роговина - Ярославль: 1987. С. 470.

17. Ковалев Г.А. Психология познания людьми друг друга // Вопросы психологии, - 1983. -№1. С. 112-118.

18. Коломинский Я.Л. Познание человека человеком в свете проблем межличностных отношений // Теоретические и прикладные проблемы психологии познания людьми друг друга / Тез. доклад - Краснодар: 1975. С. 33-35.

19. Лабунская В.А., Нитченко А.Х. Вербальный анализ экспрессии как один из уровней ее распознавания // Теоретические и прикладные проблемы психологии познания людьми друг друга /Тез. доклад. Краснодар: 1995. С. 84 - 87.

20. Лабунская В.А. Условия опознания эмоциональных состояний по выражению лица /Теоретические и прикладные проблемы психологии познания людьми друг друга / Тез. доклад - М., 1999. С. 52.

21. Лабунская В.А. Невербальное поведение (социально-перцептивный подход). Ростов на Дону: 1986. С. 36.

22. Лисина М.И Проблемы онтогенеза общения. - М.: 1996. С. 145.

23. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии - М.: 1999. С. 350.

24. Лубовский В.И. На XX Международном психологическом конгрессе // Дефектология. - 1973. - №2. - С. 90-95.

25. Лубовский В.И. Развитие словесной регуляции действий у детей (в норме и патологии). - М.:1996. С. 224.

26. Мудрик А.В. Общение школьников // Серия: педагогика и психология - М.: 1997. -№11.- С. 78.

27. Мясищев В.Н. Проблема отношений человека и её место в психологии // Вопросы психологии - 1957. - №5.-С. 26-35.

28. Певзнер М.С. Дети-олигофрены - М.: 1999. С. 435.

29. Петрова В.Г. Практическая и умственная деятельность детей-олигофренов, - М.:1998. С. 158.

30. Петрова В.Г. Развитие речи учащихся вспомогательной школы. - М.: 1997. С. 199.

31. Петрова В.Г. Проблема обучения и развития умственно отсталых детей в специальной психологии // Роль обучения в развитии психики детей-олигофренов /Сб. научных трудов /Отв. ред. В.Г. Петрова. - М.: 1981. С. 5-26.

32. Петрова В.Г. Роль эмоционально-волевой сферы в познавательной деятельности умственно отсталых учащихся // Эмоционально-волевые процессы и познавательная деятельность умственно отсталых детей: Сб. научных трудов М.: 1992. С. 7-28.

33. Петровская Л.А. Обучение общению как форма социально-психологического воздействия на межличностное восприятие // Вопросы психологии познания людьми друг друга и общения / Научные труды, выпуск 261. Краснодар: 1998. С. 22-29.

34. Петровская Л.А. Теоретические и методологические проблемы социально-психологического тренинга. M.: 1992. С. 168.

35. Психологический словарь. / Под ред. В.П. Зинченко, ВТ. Мещерякова. М.: 1996. С. 440

36. Бодалев А.А. Личность и общение. - М.: 1993. С. 271.

37. Специальная педагогика./ Под ред. Н.М. Назаровой. - М.: 2004.

38. Ульенкова У.В., Л.С. Выготский и концептуальная модель коррекционно педагогической помощи детям с задержкой психического развития // Дефектология. - 1997. -№4. - С. 26-32.

39. Википедия - свободная энциклопедия - http://wikipedia.org/

40. Inter-педагогика - www.inter-pedagogika.ru.

|