- •1. Сучки

- •1.1. Классификация сучков по происхождению

- •1.2. Мутовочные и межмутовочные сучки

- •1.3. Классификация сучков по физиологическому состоянию

- •1.4. Классификация сучков по степени зарастания. Элементы заросшего сучка

- •1.5. Классификация сучков по степени срастания

- •1.6. Классификация сучков по степени загнивания

- •1.7. Классификация сучков

- •1.8. Бровки и раневые пятна

- •1.9. Методы анализа сучковатости

- •1.9.1. Открытая сучковатость

- •3. Определение глубины залегания вершины заросшего сучка оо углу между усами бровки и диаметру сортимента без коры в месте зарастания сучка

- •1.10. Влияние сучков на качество древесины

- •1.11. Измерение и учет сучков

- •2. Ненормальные окраски и гнили

- •2.1 Окраски и гнили, возникающие в древесине растущего дерева (первичные)

- •2.1.1. Раневая окраска

- •2.1.2. Патологическая окраска

- •31). Грибные ядровые пятна и полосы.

- •2.1.3. Гниль

- •2.2. Окраски и гнили, возникающие в срубленной и мертвой древесине (вторичные)

- •2.2.1. Химические окраски

- •3. Червоточины

- •3.1. Червоточины

- •3.2. Червоточины эксплуатируемой древесины

- •4. Трещины

- •4.1. Трещины растущего дерева

- •4.2. Трещины срубленной древесины

- •4.3. Измерение трещин

- •5. Деформации

- •6. Пороки формы ствола

- •7. Рак и наросты

- •8. Пороки строения древесины

- •9. Раны и их последствия

- •10.Дефекты переработки древесины

А.Т.Вакин, О. И. Полубояринов, В.А.Соловьев

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ

Издание второе. переработанное и дополненное

![]()

Москва

Издательстве

«Лесная промышленность»

1980

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Первое издание под названием «Альбом пороков древесины» вышло в 1969 г. За истекший период выполнен значительный объем исследований по порокам древесины как в нашей стране, так и за рубежом. Продолжалась работа по стандартизации пороков, особенно способов их измерения. В 1972 г. вступил в силу новый ГОСТ 2140—71. «Древесина. Пороки». В этот же период был согласован ряд важных документов, касающихся пороков древесины, по линии ИСО и СЭВ.

При подготовке второго издания авторы учли результаты новых исследований по порокам древесины, а также принятые нормативные документы. Дополнены разделы «Сучки», «Ненормальные окраски и гнили» и некоторые другие, переработан список литературы. В книгу включены новые цветные таблицы и черно-белые рисунки.

Введение, описание сучков, червоточин, трещин, деформаций, пороков формы ствола и строения древесины, дефектов переработки древесины составлены О. И. Полубояриновым, описание ненормальных окрасок и гнилей, рака и наростов, ран и их последствий—В. А. Соловьевым. Фотографирование пороков и подбор образцов для рисования выполнены авторами. Некоторые иллюстрации заимствованы из альбома В. В. Миллера и А. Т. Вакина, рис. 63, 69, 77, 79, 88, 89, 99, в, 102, 111—из книги В. Эртельда, Г. Метте и В. Ахтерберга «Пороки древесины». Иллюстрации с арабской нумерацией и цветные таблицы помещены в конце книги. Акварельные рисунки пороков выполнены художниками Т. Г. Масальской и В. Ф. Ивановым.

ВВЕДЕНИЕ

Пороками древесины называют различные отклонения от нормы (природной или условной), существенно изменяющие качество древесины и ограничивающие ее использование. К порокам древесины относят также повреждение ее грибами или насекомыми, а иногда и дефекты, возникающие при переработке древесины. Во многих странах Европы термины «пороки» и «повреждение древесины» разграничивают, а иногда сужают содержание понятия «пороки древесины», не относя к ним главную группу пороков—сучки. Противоположной точки зрения придерживаются некоторые американские ученые, которые относят к порокам не только все названные явления, но также и дефекты. возникающие при камерной сушке древесины.

Общеизвестно, что учет пороков является основой определения качества древесины. Возникающие при этом трудности вызваны как многоцелевым назначением древесного сырья, так и тем обстоятельством, что древесина как продукт биологического происхождения отличается исключительной неоднородностью своих свойств и структуры. Применительно к древесному сырью понятия «нормальная» или «ненормальная» древесина часто носят условный характер. Например. всем известный порок древесины—наклон волокон—настолько широко распространен у многих древесных пород, что должен считаться скорее нормой, а не отклонением от нее. Другим примером может служить так называемое ложное ядро лиственных пород, которое считается пороком древесины, но ввиду широкого распространения некоторые исследователи относят его к нормальным, а не патологическим образованиям. Таким образом, многие пороки являются условными, причем их значение может меняться от ряда причин. В отдельных случаях порок становится даже желательным: например свилеватость, являющаяся пороком в пиломатериалах, часто ценится в шпоне, так как придает древесине необходимую в этом случае декоративность. То же самое можно сказать и в отношении наростов. В Англии и некоторых других странах ценится древесина в первой стадии гнили от гриба печеночника, используемая для изготовления красивых токарных изделий.

В настоящее время описано около двухсот разновидностей пороков древесины, имеющих существенные различия. В это число не входят повреждения древесины. Следует также учесть, что один и тот же порок, встречающийся на различных древесных породах, может иметь особые отличия. Таким образом, общее количество разновидностей пороков древесины весьма велико, и это очень затрудняет их изучение и определение.

Особенно трудно определяемыми являются скрытые пороки

древесины, например ядровые гнили, ненормальные окраски, многие разновидности сучков и пороков строения древесины. Подавляющее большинство пороков растущих деревьев и нераскряжеванного леса представляет собой скрытые пороки, определение которых осуществляется по косвенным признакам.

В последние годы были сделаны попытки разработать методы автоматической оценки качества и обнаружения пороков древесины. К числу таких методов относятся фотоэлектрические, люминесцентные, магнитные, рентгеноскопические, акустические и методы гамма-дефектоскопии. Проведенные в этом направлении в ЛТА, АЛТИ, ЦНИИМЭ и ЦНИИМОД исследования натолкнулись на серьезные трудности, препятствующие практическому применению автоматической дефектоскопии древесины. К таким трудностям относятся анизотропия древесины, неоднородность и нестабильность ее физико-механических свойств (главным образом влажности и плотности) и большое разнообразие пороков.

Более значительные успехи были достигнуты при разработке методов так называемой силовой сортировки древесины. Однако этот метод оценки качества можно распространить лишь на часть древесного сырья, например на конструкционные пиломатериалы. Таким образом, широкое практическое применение автоматических и механических средств дефектоскопии древесины, по-видимому, является делом будущего. В ближайшие же годы основным методом определения качества древесины остается визуальный метод, главным инструментом которого является человеческий глаз в сочетании с практическим опытом специалиста— мастера леса.

Не следует, однако, думать, что традиционный визуальный метод определения качества древесины в отличие от новых методов, основанных на использовании приборов, не нуждается в дальнейшем усовершенствовании. Существующие описания многих весьма важных пороков часто не конкретны и не позволяют надежно отличить один порок от другого. Это особенно касается описаний окрасок грибного и негрибного происхождения, различных стадий гнили и т. д. Важно подчеркнуть, что для правильной оценки того или иного порока необходимо не только знать его диагностические признаки, но также иметь представление о причине его происхождения и характере влияния на качество древесины.

Исследование пороков древесины имеет свою историю. В России первые работы по изучению пороков древесины начали проводить со второй половины прошлого века. Одной из таких работ была статья В. Мисевича—ученика проф. Д. Н. Кайгородова—«Исследование технических свойств древесины красной осины», опубликованная в 1886 г. В конце прошлого века также появились известные работы зарубежных ученых Р. Гартига. А. Шваппаха и Н. Шренка. Однако вплоть до 30-х годов текущего столетия сведения о пороках древесины носили отрывочный характер. В 1924 г. известный древесиновед Н. А. Филиппов в работе «К вопросу об изучении технических качеств древесины северного леса» указывал на необходимость планомерного изучения пороков древесины. Начиная с 30-х годов исследования в этом направлении уже приобретают должный размах и ведутся коллективами ученых в ЦНИИМОД, ЛТА, ВНИИЛХ, МЛТИ и других учреждениях.

Исследовательскую работу в области пороков древесины проводили почти все известные советские древесиноведы. С. И. Ванину принадлежит заслуга в деле разработки методики исследования технических свойств древесины с грибными пороками. Известны также его работы по синеве хвойных пород. Крупные исследования пороков древесины в ЦНИИМОД осуществили В. В. Миллер и А. Т. Вакин, под редакцией которых в 1938 г. был издан альбом «Пороки древесины». Много сделал в области

исследования пороков древесины Л. М. Перелыгин. В его монографии «Влияние пороков на технические свойства древесины» (1949) были обобщены основные сведения о пороках древесины, полученные отечественными и зарубежными исследователями.

Кроме названных ученых существенный вклад в изучение пороков древесины в СССР внесли Н. Л. Леонтьев, С. Н. Горшин, Н. П. Анучин, И. А. Чернцов, М. В. Акиндинов, А. С. Матвеев-Мотин, И. К. Черкасов, а также Б. В. Абутков. И. А. Алексеев. А. М. Анкудинов, П. М. Анисимов. В. А. Баженов, В. Е. Вихров, И. И. Журавлев, И. Г. Крапивина, С. Я. Лапиров-Скобло, Н. Ф. Маковеева, П. И. Молотков, А. Г. Мошкалев, А. Л. Синькевич, Ф. А. Соловьев, Д. В. Соколов, Ф. Т. Тюриков, Б. Н. Уголев, А. А. Яценко-Хмелевский и многие другие советские ученые.

Многое сделано для изучения пороков зарубежными учеными в ГДР (V/. АсЫегЬег§, Н. Мейе, К. ОбЬге, О. 8сЬи11ге-Ое\у^2), Болгарии (Е. Енчев), Польше (Р. Кггукик, К. Оае\уапо\У8|о, Н. \Уа-гпу), ЧССР (V. Nесе<»апу, V. Курасек, О. СЬоуапес), ФРГ (Н. Мауег-\Уе§е!ш, Р. Ко11тапп. V/. Кт§§е, \У. Цехе), Англии (\У. Р. К. РтсПау, .1. О. Зауогу), США (А. I. РапаЫп, \У. А. Сб1ё, .и-., Е. В. Со^ипе), Финляндии (Р. Наккиа, V. Не^капеп).

В последние десятилетия как в Советском Союзе, так и за рубежом проводилась большая работа по стандартизации пороков. Первый общесоюзный стандарт на пороки древесины (ОСТ 2618) был утвержден в 1931 г. В 1934 г. этот стандарт был пересмотрен (ОСТ 6719). Дальнейшим этапом стандартизации пороков древесины явился ГОСТ 2140—43, значительно отличающийся по форме и содержанию от предыдущих. В 1963 г. был введен ГОСТ 2140—61, а в 1972 г.— ГОСТ 2140—71, действующий и по настоящее время. Стандарты по порокам древесины имеются и в большинстве зарубежных стран. За последние годы проведена большая работа по международной стандартизации пороков древесины в рамках ИСО и СЭВ.

В области изучения пороков предстоит решить еще много задач. Об одной из них—необходимости разработки методов определения (и обнаружения) пороков древесины—уже говорилось. Другой немаловажной задачей является исследование природы таких широко распространенных, но недостаточно изученных пороков, как наклон волокон (косослой), крень, тяговая древесина, ложное ядро. Ограниченность наших представлений о происхождении пороков не позволяет в настоящее время разработать научно обоснованную их классификацию, а также найти пути их предотвращения. Последняя проблема является, пожалуй, наиболее сложной, и ее решение возможно только на основе совместной работы древесиноведов, лесоводов, физиологов и специалистов-технологов.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОРОКОВ

Существует целый ряд классификаций пороков древесины. Принцип их построения соответствует тем задачам, которые выполняет та или иная классификация.

Классификации, служащие в качестве основы для определителей пороков, строятся на описательном принципе и поэтому могут быть названы морфологическими. Исходной позицией таких классификаций является внешний вид порока. Некоторые другие классификации преследуют цели изучения пороков. При их помощи устанавливаются связи между отдельными группами и разновидностями пороков. Исходной позицией таких классификаций является происхождение порока, поэтому такие классификации могут называться генетическими.

Классификации пороков для практических целей строятся на смешанном принципе и поэтому являются морфолого-генетическими классификациями .

Рассмотрим некоторые классификации пороков, существенно различающиеся по принципам их построения.

Классификация пороков по ГОСТ 2140—71. В данном стандарте все пороки делятся на следующие девять групп; сучки, трещины, пороки формы ствола, пороки строения древесины, химические окраски, грибные поражения, повреждения насекомыми, инородные включения и дефекты, деформации.

Классификация пороков Паншина (РапкЬш, ^е 2ееит. , вго\уп, 1964) является одной из наиболее полных классификаций.

Все пороки в ней разделены на следующие группы:

1) естественные (природные) пороки, возникающие в живом дереве;

2) пороки, возникающие при сушке и обработке древесины;

3) пороки, вызываемые грибами, насекомыми и древоточцами.

Классификация пороков Вагенфюра (Ьап@епаоП, 5спи$1ег, \Уа§еШйЬг, 1972). В этой классификации пороки древесины делятся на следующие основные группы:

1) ростовые пороки, включающие сучки, пороки формы ствола и пороки строения древесины:

2) повреждения, возникающие под влиянием климатических и технических факторов как на корню, так и в срубленной древесине:

3) повреждения древесины, вызываемые организмами.

Как видим, данная классификация' близка к классификации пороков, предложенной Паншиным.

Весьма специфическими являются классификации пороков А. С. Мат-веева-Мотина (Матвеев-Мотин и Алексеев. 1963) и Б. К. Лакатоша (1966).

Классификация пороков Матвеева-Мотина в большей степени отвечает таксационным задачам. В ней выделены следующие три категории пороков: пороки наружные, определяемые при внешнем осмотре деревьев на корню; пороки скрытые, но устанавливаемые после валки и при раскряжевке стволов:

пороки скрытые, обнаруживаемые только в процессе распиловки сортиментов .

Классификация Лакатоша

рассматривает пороки с точки зрения вызываемых ими отклонений от нормального состояния древесины применительно к методам дефектоскопии при помощи различных приборов. Согласно этой классификации пороки разделяются на следующие две группы: пороки, изменяющие плотность и цельность древесины, и пороки, изменяющие окраску древесины. Классификация представляет интерес для решения проблемы автоматизации определения пороков и качества древесины.

В основу предлагаемой в настоящем руководстве классификации пороков положен ГОСТ 2140—71 с некоторыми изменениями, носящими преимущественно формальный характер. Принципиальные отличия обусловлены стремлением установить связь между отдельными разно

1. Пороки, возникающие в растущем дереве

видностями пороков и в целом придать большее значение их генезису. Такой принцип особенно необходим для понимания пороков, представляющих собой последовательно сменяющиеся стадии одного процесса. К таким порокам прежде всего относятся ненормальные окраски и гнили.

Согласно предлагаемой классификации все пороки делятся на две группы: пороки, возникающие в растущем дереве (табл. 1), и пороки, возникающие в свежесрубленной и мертвой древесине (табл. 2). Разделение пороков в зависимости от времени появления на две категории, позволяющее более глубоко исследовать их природу, вызывает известные трудности. Принятые в этих случаях некоторые условности являются, к сожалению, неизбежными.

Группа Подгруппа Вил Основные разновидности

Сучки

Ненормальные Раневая окраска окраски

и гнили

Патологическая окраска

Гнили

Трещины

Пороки формы

Продольные

Поперечные

Рак и наросты

Пороки строения древесины

Сучок

Пятнистость Ложное ядро

Водослой

Грибные ядровые пятна и

полосы

Пестрая, белая,

бурая,

умеренная *

Метиковая трещина

Отлупная трещина

Морозная трещина

Громобойная трещина*

Трещина сжатия *

Сбежистость

Кривизна

Закомелистость

Эксцентричность ствола *

Желобки *

Продольная ребристость

ствола *

Двойная вершина*

Рак "

Нарост

Наклон волокон Крень

В зависимости от

происхождения, физиологического

состояния, степени зарастания,

степени срастания с древеснноц

ствола, степени

загнивания, формы разреза. положения

в сортименте Радиальная,

тангентальная По форме:

округлое, зцез-дчатое

По строению: простое,

зональное. мозаичное Светлый,

темный

В зависимости

от стадии развития, происхождения.

расположения на поперечном

срезе и по высоте ствола

Простая, сложная Неполная,

кольцевая

Простая, сложная Округлая, ребристая

Ступенчатый, опухолевый,

гнилевый, раневый

Гладкий,

бугристый, омеловый

Сплошная, местная

Грушга Вид Основные разновидности

Раны и их последствия

Тяговая древесина

Завиток

Свилеватость

Заболонь внутренняя

Сердцевина

Сердцевина двойная

Сердцевинные повторения

Смоляные кармашки

Механические

повреждения

Сухобокость

Прорость

Засмолок

Обдир коры. затеска, заруб и запил,

карра

Открытая, закрытая

* Пороки, не описанные в ГОСТ 2140—71.

** Пороки, неравнозначные описанным под таким же названием в ГОСТ 2140—71.

2. Пороки, возникающие в свежесрубленной и мертвой древесине

Группа Подгруппа Вяд Основные разновидности

Ненормальные

|

Химические

|

Желтизна

|

|

окраски и гнили

|

окраски

|

Оранжевая окраска*

|

|

|

|

Про дубина

|

|

|

|

Чернильные пятна*

|

|

|

|

Дубильные потеки

|

|

|

Заболонные

|

Плесень

|

|

|

грибные окра

|

Цветная забо.чонь *

|

Синева

|

|

ски и гнили от

|

|

Коричневая окраска

|

|

мирающей дре-

|

|

Розовая окраска

|

весины (пре-

|

Желтая окраска

|

||

|

лость)

|

Темная заболонь*

|

Побурение **

|

|

|

|

Подпар

|

|

|

Гниль

|

Твердая, мягкая

|

|

Ядрово-

|

Гниль пестрая, белая, бу

|

|

|

заболонные гни

|

рая, умеренная *

|

|

|

ли мертвой дре

|

Червоточина

|

|

|

весины

|

|

|

По глубине залегания: поверхностная неглубокая, глубокая

Повреждение насекомыми

По диаметру: некрупная, крупная

Трещины

Деформации

Раны и их последствия

Дефекты переработки древесины

Трещины усушки Трещины, образующиеся

при распиловке и пропарке древесины*

Трещины, возникающие при валке дерева*

Покоробленность

Механические

повреждения

Риски

Волнистость

Ворсистость

Об зол

Бахрома Ожог

Закорина

Рябь шпона

Продольная по пласти.

продольная по кромке, поперечная,

крыловатость Отщеп,

скол, вырыв, багорные наколы

Тупой, острый

Пороки, не описанные в ГОСТ 2140—71. Пороки, неравнозначные описанным под таким же названием

ГОСТ 2140—71.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОКОВ

1. Сучки

Сучками в сортиментах называются оставшиеся в древесине ствола основания ветвей—живых или отмерших при жизни дерева. Сучки являются обязательной принадлежностью всех круглых сортиментов. В некоторых количествах они почти всегда присутствуют в пиломатериалах, заготовках, деталях и шпоне.

Применительно к отдельным деревьям (реже к сортиментам) говорят о сучковатости древесины, понимая под этим термином всю совокупность имеющихся в стволе сучков с учетом их количества, состояния, размеров и распределения, а также влияния на технические свойства сортиментов. Иногда термин сучковатость используют и при характеристике целого насаждения. Сучковатость зависит от древесной породы, условий местопроизраста-ния, наследственных особенностей отдельных форм древесных пород, а также от полноты насаждения и хозяйственной деятельности человека.

Сучки (и сучковатость) относятся к основным сортоопределяющим порокам древесины. Степень влияния сучков на свойства древесины определяется разными факторами, в зависимости от которых сучки классифицируются: по происхождению, физиологическому состоянию, степени срастания, загнивания, зарастания, размерам, форме и положению в сортименте.

Классификация сучков имеет существенное значение не только для их учета и стандартизации, но и для понимания процессов возникновения

ряда пороков, связанных с ними (ненормальных окрасок, гнилей, пороков строения древесины и некоторых других).

1.1. Классификация сучков по происхождению

В зависимости от происхождения сучки подразделяются на первичные и вторичные.

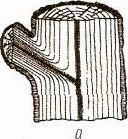

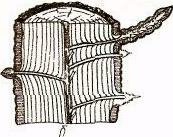

Первичными называются сучки. являющиеся основаниями боковых ветвей (побегов) дерева, возникающих в результате развития так называемых ростовых почек. Живые первичные сучки имеют тесную связь с древесиной ствола вследствие общности годичных слоев. Их сердцевина доходит, как правило, до сердцевины ствола (рис. I, а). К первичным относится подавляющая масса сучков дерева.

Вторичные сучки (рис. I, б) образуются в результате развития превентивных и адвентивных почек.

Превентивные, или

спящие, почки располагаются в нижней

части побега и отходят от сердцевины

ствола. От ростовых спящие почки

отличаются тем. что образуют побеги

лишь в случае повреждения ствола или

его осветления. Если

этого не происходит. то спящие почки,

оставаясь живыми,

ежегодно нарастают в длину на

величину, равную ширине

годичного слоя.

Следы неразвившихся в побег спящих

почек называются глазками. -

Рис. I. Схема обрачования сучков:

и—первичных: Г»—вторичны\

Расположеные одиночно и отстоящие друг от друга на расстоянии более 10 мм глазки называют разбросанными, а глазки, сосредоточенные в количестве трех и более и отстоящие друг от друга на расстоянии не более 10 мм, групповыми (рис. 1). Иногда групповые глазки занимают площадь 50—100 см2. Образующиеся от спящих почек побеги называются водяными, или волчками (рис. 2). Такие побеги особенно часто возникают у дуба, ильма, клена, ясеня, граба, ольхи, тополей черного и пирамидального, несколько реже—у бука, пихты и лиственницы: еще менее склонны к этому образованию сосна, береза. осина, тополь серебристый, белая акация и ель.

Адвентивные, или придаточные, почки возникают в любом месте дерева (на стволе или корнях) и, как правило, развиваются в побеги. Развившиеся из адвентивных почек побеги не . связаны с сердцевиной ствола.

Вторичные сучки, нарушая однородность древесины, являются ее пороком, однако их значение по сравнению с первичными сучками невелико .