Билет № 1

Биоразнообразие. Краткая характеристика. Прокариоты и эвкариоты. Основные типы питания. Значение и вопросы сохранения биоразнообразия.

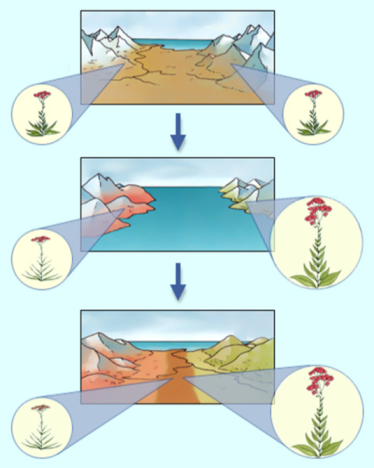

Биологическое разнообразие на Земле – это около 2 млн известных и порядка 10 млн реально существующих, но пока еще не описанных наукой видов.

Теоретическая скорость исчезновения видов должна составлять 4 вида в год. Сегодня скорость исчезновения видов превышает естественный ход эволюции в среднем в 5000 раз. Средняя продолжительность существования вида – около 4 млн. лет, а на Земле существует по разным оценкам до 10-12 млн. видов. С такой скоростью исчезновения видов весьма вероятно, что половина видов наземных организмов может исчезнуть в ближайшие 50 лет…

Cейчас происходит самое значительное за последние 65 млн. лет исчезновение видов растений и животных, наблюдается деградация и гибель многих ценных ресурсных сообществ в первую очередь ропических лесов, в которых на площади в 1 га можно встретить до 200 видов только древесных растений, не считая тысяч видов беспозвоночных, нескольких десятков птиц и других многочисленных животных;

прибрежных коралловых рифов с огромным многообразием водных беспозвоночных и сотнями видов рыб;

в умеренной зоне распахиваются степи;

повсеместно загрязняются реки и воды мирового океана.

Проблемы изучения, сохранения и рационального использования природных ресурсов (включая растительный и животный мир) в современных условиях имеют не только научную актуальность, но и напрямую связаны с вопросами политики и экономики. Это в особой степени проявляется в подписании более 100 странами мира в 1992 г. в Рио-де-Жанейро Конвенции о биологическом разнообразии. Осознавая вечную ценность биоразнообразия как необходимого условия устойчивого функционирования биосферы, а также его широкое ресурсное, экологическое, научное, социально-экономическое, культурно-воспитательное, рекреационное и эстетическое значение, Республика Беларусь также подписала, а в июне 1993 г. ратифицировала Конвенцию о биологическом разнообразии.

Прокариоты (от др.-греч. pro – «перед», «до» и karyon – «ядро») или безъядерные – одноклеточные живые организмы, не обладающие (в отличие от эукариот) оформленным клеточным ядром. Для клеток прокариот характерно отсутствие ядерной оболочки, ДНК упакована без участия гистонов. К прокариотам относятся царства бактерии и археи. Генетический материал прокариот представлен одной молекулой ДНК, замкнутой в кольцо, т.е. имеется только один репликон. В клетках также отсутствуют органоиды (называемые митохондриями и хлоропластами), имеющие мембранное строение

Эукариоты или ядерные (лат. Eukaryota от др.-греч. eu – «хорошо» и karyon – «ядро») – надцарство живых организмов, клетки которых содержат ядра. Эукариотическими организмами являются все животные, растения, грибы, а также группы организмов под общим названием протисты. Они могут быть одноклеточными и многоклеточными, но все имеют общий план строения клеток. Считается, что все эти столь несхожие организмы имеют общее происхождение, поэтому группа ядерных рассматривается как монофилетический таксон наивысшего ранга. Согласно наиболее распространенным гипотезам, эукариоты появились 1,5–2 млрд. лет назад. Важную роль в эволюции эукариот сыграл симбиогенез – симбиоз между эукариотической клеткой, видимо, уже имевшей ядро и способной к фагоцитозу, и проглоченными этой клеткой бактериями –предшественниками митохондрий и хлоропластов.

Эукариотические клетки в среднем намного крупнее прокариотических, причем разница в объеме достигает тысяч раз. Клетки эукариот включают около десятка видов различных структур, известных как органоиды (или органеллы), из которых многие отделены от цитоплазмы одной или несколькими мембранами. В прокариотических клетках всегда присутствуют клеточная мембрана, рибосомы (существенно отличные от эукариотических рибосом) и генетический материал – бактериальная хромосома, или генофор, однако внутренние органоиды, окруженные мембраной, встречаются редко. Ядро – это часть клетки, окруженная у эукариот двойной мембраной (двумя элементарными мембранами) и содержащая генетический материал, а именно молекулы ДНК, «упакованные» в хромосомы. Ядро обычно одно, но бывают и многоядерные клетки.

Альфа-, бета- и гамма разнообразие. Биологическое разнообразие - вариабельность живых организмов из всех источников, включая, наземные, морские и иные водные экосистемы и экологические комплексы, частью которых они являются. Биологическое разнообразие включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем.

Альфа-разнообразие - характеристика разнообразия внутри местообитания или внутри сообщества на видовом уровне.

Бета-разнообразие - показатель, измеряющий степень дифференцированности видов по градиентам местообитаний.

Гамма-разнообразие - показатель разнообразия на территориальном уровне, объединяющий альфа- и бета-разнообразие.

Сформулированные немецким гидробиологом Августом Тинеманом в 1939 г. законы экологического разнообразия гласят: чем разнообразнее условия существования в пределах биотопов (больше размерность экологической ниши), тем больше число видов в данном биоценозе.

Научный (академический) интерес к проблеме биоразнообразия связан с возможностью познания механизмов формирования структуры сообществ и экосистем разного масштаба. Как подчеркивает Р. Уиттекер (1980), сообщества «...являются функциональными системами дифференцированных по нишам видов, а структура сообщества, дифференцированная во времени и пространстве, значимость и разнообразие видов – это взаимосвязанные проявления организации видов в сообществах».

Прикладной (природоохранный) интерес к проблеме биоразнообразия связан со следующими причинами:

нарушение экосистемных и биосферных функций:

обеспечение оптимального газового состава атмосферы,

биологическая очистка от загрязняющих веществ,

сохранение способности экосистем преобразовывать солнечную энергию, сохранение плодородия почв и др.;

морально-эстетические факторы («Мы в ответе за тех, кого приручили»; «Мы нынче растеряли васильки. Да, сорняки... Но – до чего красивы!»).

Прикладной (ресурсный) интерес к проблеме биоразнообразия связан с использованием живых организмов для производства продуктов питания, лекарств, одежды, строительных материалов и пр. При этом из установленных 250 тыс. видов цветковых растений 3 тыс. имеют пищевое значение, около 200 – освоены и только 20 из них имеют наибольшее экономическое значение.

Экономический (и, соответственно, политический) интерес к проблеме биоразнообразия также вполне понятен.

Во-первых, биоразнообразие само по себе есть материальный ресурс – обитающие в дикой природе организмы могут представлять ценность для селекции и служить источниками тех или иных веществ, используемых в фармакологии, пищевой промышленности, парфюмерии и т.п. Один из наиболее известных примеров такого рода – препарат из дикого, произрастающего на о. Мадагаскар, вида барвинка (Catharanthus roseus), оказавшийся очень эффективным против детской лейкемии и принесший материальную выгоду, оцениваемую уже сотнями миллионов долларов!

Во-вторых, понятие биоразнообразия играет в некотором смысле знаковую роль, поскольку оказывается символом "наиболее разнообразного“ биома тропических лесов, которые, согласно популярному (хотя и не всегда верному) мнению, имеют ключевое значение для формирования газового режима атмосферы Земли.

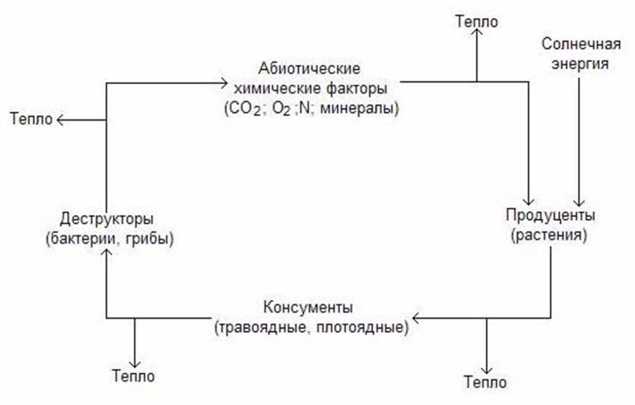

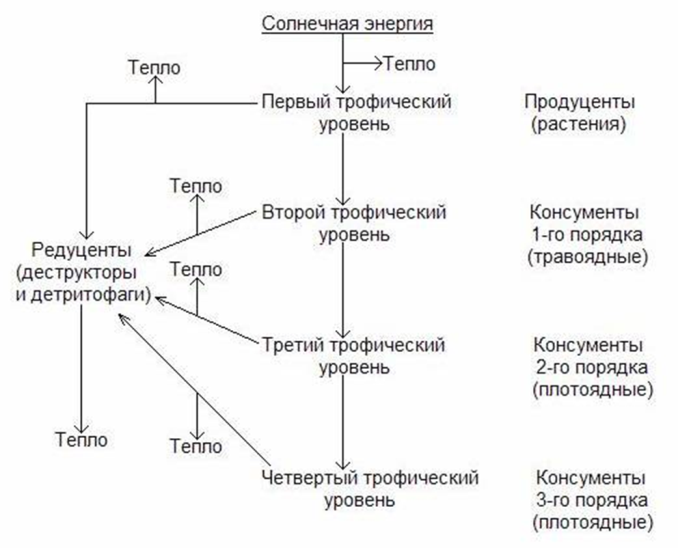

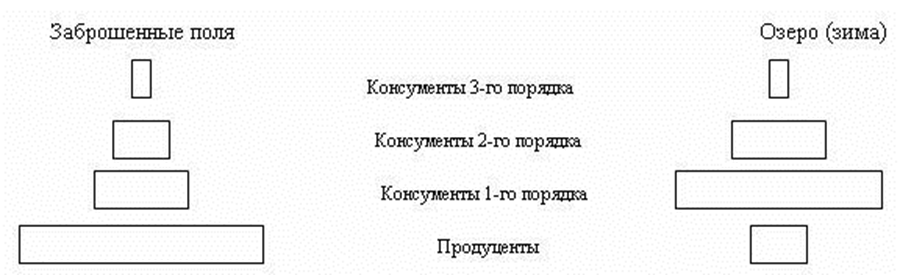

Пищевые цепи и пищевая сеть. В функционирующей природной экосистеме не существует отходов. Все организмы, живые или мертвые, потенциально являются пищей для других организмов: гусеница ест листву, дрозд питается гусеницами, ястреб способен съесть дрозда. Когда растения, гусеница, дрозд и ястреб погибают, они в свою очередь перерабатываются редуцентами.

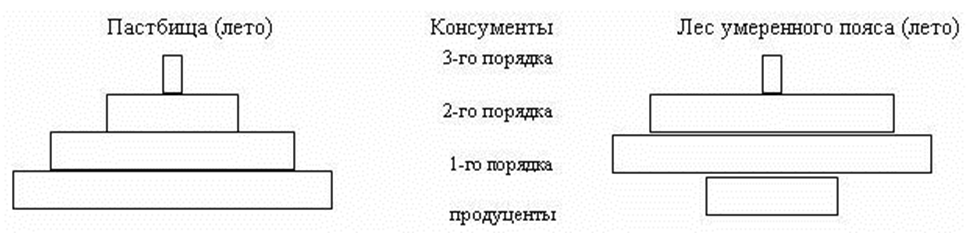

Пищевая цепь – последовательность организмов, в которой каждый из них съедает или разлагает другой. Пищевые цепи – это также движение питательных веществ от продуцентов, консументов (травоядных, плотоядных и всеядных) к редуцентам и обратно к продуцентам.

Все организмы, пользующиеся одним типом пищи, принадлежат к одному трофическому уровню (от греческого слова trophos – «питающиеся»).

Организмы природных экосистем вовлечены в сложную сеть многих связанных между собой пищевых цепей. Такая сеть называется пищевой сетью.

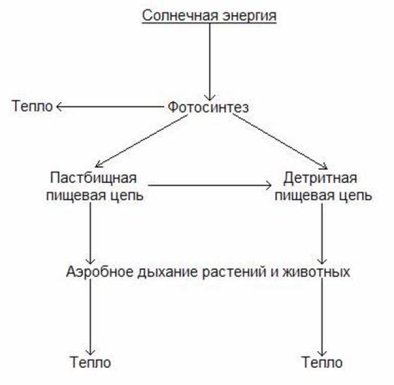

Движение энергии в экосистемах происходит посредством двух связанных типов пищевых сетей: пастбищной и детритной.

В пастбищной пищевой сети живые растения поедаются фитофагами, а сами фитофаги являются пищей для хищников и паразитов.

В детритной пищевой сети отходы жизнедеятельности и мертвые организмы разлагаются детритофагами и деструкторами до простых неорганических соединений, которые вновь используются растениями.

Молекулярные механизмы регуляции развития.

Билет № 2

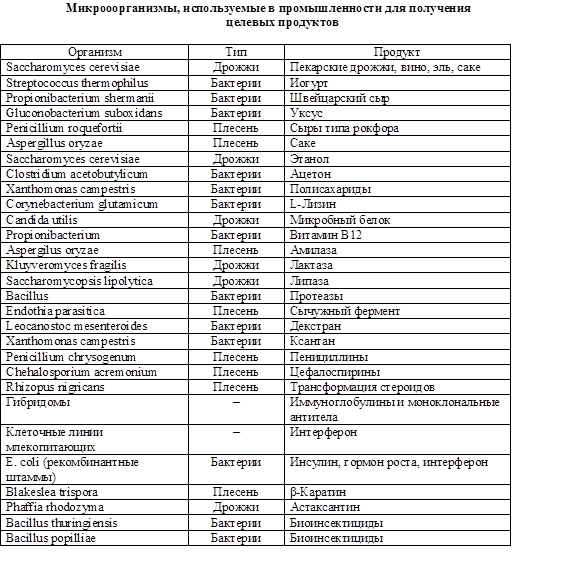

Биотехнология как наука и отрасль современного производства.

Существуют несколько трактовок термина биотехнология. Часто под биотехнологией понимается наука, изучающая возможности использования организмов, биологических процессов и систем в производстве, включая превращение различных видов сырья в высококачественные продукты. Ее основой являются генетическая и клеточная инженерия в сочетании с микробиологическим синтезом и широким набором методов биохимии, биоорганической химии и биопроцессорной инженерии.

Кроме того, биотехнология трактуется как совокупность промышленных методов, использующих для производства живые организмы и биологические процессы, например в хлебопечении, виноделии, производстве медпрепаратов (эндокринных и т.п.), биологической очистке сточных вод и т.д.

Впервые термин "биотехнология" применил венгерский инженер Карл Эреки в 1917 г. Однако отдельные элементы биотехнологии появились достаточно давно. Фактически, это были попытки использовать в промышленном производстве отдельные клетки (микроорганизмы) и некоторые ферменты, способствующие протеканию ряда химических процессов.

Современную биотехнологическую промышленность иногда разделяют на четыре направления:

«Красная» биотехнология – производство биофармацевтических препаратов (протеинов, ферментов, антител) для человека, а также коррекция генетического кода.

«Зеленая» биотехнология – разработка и внедрение в культуру генетически модифицированных растений.

«Белая» биотехнология – производство биотоплива, ферментов и биоматериалов для различных отраслей промышленности.

«Академическая и правительственная» биотехнология – проведение НИР как стадия, предшествующая промышленному освоению, например, расшифровка генома риса.

Биологические технологии (биотехнологии) обеспечивают управляемое получение полезных продуктов для различных сфер человеческой деятельности. Эти технологии базируются на использовании каталитического потенциала различных биологических агентов и систем – микроорганизмов, вирусов, растительных и животных клеток и тканей, а также внеклеточных веществ и компонентов клеток.

Человек использовал биотехнологию многие тысячи лет: люди занимались пивоварением, пекли хлеб, получали кисломолочные продукты,применяли ферментации для получения лекарственных веществ и переработки отходов. Но только новейшие методы биотехнологии, включая методы генетической инженерии, основанные на работе с рекомбинантными ДНК, привели к «биотехнологическому буму», свидетелями которого являемся мы в настоящее время. Новейшие технологии генетической инженерии позволяют существенно усовершенствовать традиционные биотехнологические процессы, а также получать принципиально новыми, ранее недоступными способами разнообразные ценные продукты.

В современной биотехнологии как отрасли промышленности в соответствии со спецификой сфер ее применения целесообразно выделить в качестве самостоятельных ряд разделов следующие:

Промышленная микробиология;

Медицинская биотехнология;

Технологическая биоэнергетика;

Сельскохозяйственная биотехнология;

Биогидрометаллургия;

Инженерная энзимология;

Клеточная и генетическая инженерия;

Экологическая биотехнология.

Биотехнология как наука тесно стыкуется с рядом научных дисциплин, осуществляя их практическое применение или же являясь их основным инструментом.

Биотехнологические объекты находятся на разных ступенях организации:

а) субклеточные структуры (вирусы, плазмиды, ДНК митохондрий и хлоропластов, ядерная ДНК);

б) бактерии и цианобактерии;

в) грибы;

г) водоросли;

д) простейшие;

е) культуры клеток растений и животных;

ж) растения – низшие (анабена-азолла) и высшие – рясковые.

Лидерами биотехнологии являются сегодня США и Япония, накопившие многолетний опыт биотехнологий для сельского хозяйства, фармацевтической, пищевой и химической промышленности. Прочное положение в производстве ферментных препаратов, аминокислот, белка, медикаментов занимают страны Западной Европы (ФРГ, Франция, Великобритания), а также Россия. Эти страны характеризуются мощным потенциалом новой техники и технологии, интенсивными фундаментальными и прикладными исследованиями в различных областях биотехнологии.

Биотехнология в Беларуси

Проектная мощность опытно-промышленного производства в пересчете на жидкие препараты - около 30 т в год. С учетом того, что значительная часть выпущенной продукции будет использована в качестве посевного материала в промышленном производстве, фактические объемы выпуска биопрепаратов в республике составят около 1000 т.

Это позволит снизить импортозависимость по жизненно важным биотехнологическим продуктам и негативные последствия экологических проблем. Так, будет обеспечена 100% потребность республики в ферментном препарате Глюкозооксидаза, используемом в качестве основы биосенсоров Глюкосен для экспресс-анализа глюкозы в крови больных сахарным диабетом; в биоконсерванте Лаксил для силосования растительного сырья; в кисломолочной кормовой добавке ДКМ, пробиотических препаратах Билавет и Бацинил; будет расширено производство биопестицидов и биоудобрений, что заложит надежный фундамент экологизации сельского хозяйства, как необходимого условия вхождения республики в ВТО.

В Беларуси со времен Советского Союза осталась довольно развитая микробиологическая промышленность, однако многие заводы пришли в упадок за неимением спроса и нуждаются в коренной модернизации. С 2007 г. в стране принята Государственная программа «Биотехнология», одним из разделов которой является выведение биотехнологической промышленности на современный уровень, обеспечение ее разработками отечественной биотехнологической науки. Сейчас она влилась в новую ГП «Инновационные биотехнологии» на 2010-2012 гг. и на период до 2015 г.

Принципы и методы изучения генома человека. Проект «Геном человека».

Принципы и методы генетического и физического картирования генома человека.

Сегодня еще не разработана четкая классификация методов картирования. Так, например, одни авторы относят цитогенетические методы (FISH, PRINS и т.п.) к генетическим, другие – к физическим. По сути, все методы являются генетическими, так как конечный результат картирования – получение максимально подробной карты взаимного расположения структурных, функциональных и полиморфных последовательностей генома и определение расстояний между ними.

Генетическое картирование основано на методах классической генетики –определении групп сцепления, частоты рекомбинации и построении генетических карт, где единицей измерения служат проценты рекомбинации, или сантиморганы (сМ).

Цитогенетическое картирование осуществляется с применением методов цитогенетики, когда для локализации каких-либо нуклеотидных последовательностей и определения их взаимного расположения используются цитологические препараты.

Физическое картирование – это обширная группа молекулярно-биологических методов, позволяющая строить карты генома (обычно их называют физическими) высокого уровня разрешения и определять расстояния между локализуемыми нуклеотидными последовательностями с точностью от нескольких десятков тысяч п.н. до одной нуклеотидной пары.

Генетическое картирование. До недавнего времени изучение геномов как человека, так и других млекопитающих, было возможно только путем генетического анализа – построения генетических карт или карт сцепления (linkage map). Генетической картой хромосомы называют относительное положение генов, находящихся в одной группе сцепления. Сначала формируются группы сцепления генов и исследуется их взаимное расположение. Основным методом построения карт сцепления является классический генетический анализ, т.е. анализ наследования признаков в родословной, а также изучение частоты рекомбинации генных локусов в мейозе. Карты сцепления показывают порядок линейного расположения генов и маркеров на хромосоме и генетическое расстояние между ними, выраженное в процентах рекомбинации – сантиморганах (сМ). Считается, что два гена на хромосоме находятся на расстоянии 1 сМ, если вероятность рекомбинации между ними в процессе мейоза составляет 1%. Карта генетического сцепления составляет около 2809 сМ для мужчин и 4782 сМ для женщин. Меньший "размер" мужского генома объясняется тем, что частота рекомбинации в сперматогенезе меньше, чем в оогенезе. Средняя длина генома человека в единицах генетического расстояния составляет около 3300 сМ. Сопоставив эту величину с размером гаплоидного генома человека, оцениваемым примерно в 2,91 млрд. п.н., можно заключить, что на 1 сМ генетической карты приходится в среднем немногим менее 1 млн. п.н. ДНК на физической карте генома.

До начала 70-х гг. ХХ в. построение генетических карт человека шло очень медленными темпами. Небольшое количество детей, длительный период одного поколения, ограниченное число информативных родословных и отсутствие методов эффективного цитогенетического анализа всех пар хромосом затрудняли этот процесс. Первый ген человека был локализован на Х-хромосоме в 1911 г., а первый аутосомный ген – только в 1968 г. К середине 70-х гг. было локализовано менее 100 генов, значительная часть из них располагалась в Х-хромосоме.

Прогресс в картировании генома человека связан с мутантными генетическими линиями животных (в большинстве случаев это мыши), моделирующими различные наследственные заболевания человека.

Высокий процент сходства по нуклеотидным последовательностям между кодирующими областями гомологичных генов млекопитающих и человека, а также большое количество консервативных групп сцепления с идентичным расположением генов, так называемых синтенных групп сцепления, позволяет проводить параллельные исследования на модельных объектах, значительно ускоряющие эффективность картирования и молекулярного анализа индивидуальных генов человека.

Дальнейший прогресс в области генетического картирования связан с деятельностью крупных научно-исследовательских центров по созданию банков клеточных культур, представляющих наиболее интересные и обширные родословные. Так, в Центре по изучению полиморфизма человека – CEPH (от фр. Centre d'Etudes du Polymorphysme Humain) создана уникальная коллекция перевиваемых клеточных культур, полученных от членов семей, многоступенчатые родословные которых насчитывают десятки и даже сотни индивидуумов.

СЕРН-коллекции представляют собой идеальные системы для генетического анализа наследственных признаков. Эти коллекции были использованы исследователями во всем мире для локализации генов человека и различных типов маркеров. Были определены генотипы членов СЕРН-семей одновременно по тысячам полиморфных локусов и построены соответствующие генетические карты.

Огромный вклад в систематизацию и обобщение информации о генетических картах хромосом человека, о локализации и функциях отдельных генов и о структуре генома в целом вносят исследования, проводимые на протяжении последних 30 лет в Университете Джонса–Хопкинса в Балтиморе под руководством профессора Виктора Мак-Кьюсика. Результатом этих исследований является систематическое издание энциклопедий под названием: "Менделевское наследование у человека: Каталог аутосомно-доминантных, аутосомно рецессивных и сцепленных с Х-хромосомой фенотипов".

Цитогенетическое картирование. Методы дифференциального окрашивания позволяют идентифицировать на препарате как отдельную хромосому, так и любой участок хромосомы, выявляя окрашенные зоны – так называемые бэнды. На метафазных хромосомах малой степени спирализации идентифицируются около 750 бэндов, на прометафазных хромосомах 2500–3000. Уже разработаны методы многоцветной окраски – multicolor banding (до 25 цветов) интерфазных и метафазных хромосом.

Цитогенетические карты показывают локализацию маркера с точностью до определенной хромосомы, плеча или хромосомного сегмента. Этот тип карт обозначает линейный порядок маркеров в хромосоме. По разрешающей способности они занимают промежуточное положение между генетическими и физическими картами.

Определение хромосомной и субхромосомной локализации маркеров проводят с использованием гибридов соматических клеток между различными видами млекопитающих или непосредственной гибридизации in situ уникальных молекулярных зондов на митотические хромосомы. К методам цитогенетического картирования относятся также хромосомный сортинг (проточная цитометрия), микродиссекции и микроклонирование определенных геномных фрагментов и сравнительное генетическое картирование (сравнительная цитогенетика).

В 90-е гг. метод гибридизации in situ получил развитие в модификациях: FISH (гибридизация in situ с использованием флюоресцентной метки) и PRINS (метод, сочетающий гибридизацию in situ на метафазных хромосомах специфических праймеров с последующей ПЦР, включающей меченый биотином нуклеотид в продукт амплификации(увеличение числа копий гена в клетке)). Этот подход стал основным методом для построения цитогенетических карт.

Физическое картирование. В отличие от генетических карт, построенных на основе групп сцепления и дающих статистические расстояния между ДНК-маркерами и генами, физическое картирование позволяет определять физические расстояния между маркерами в каждой хромосоме.

К методам физического картирования относят

-рестрикционное картирование,

-RH-картирование, клонирование в YAC (от англ. yeast artificial chromosome),

-BAC (от англ. bacterial artificial chromosome),

-на космидах (гибридные векторы, как плазмиды, но обладают способностью упаковываться in vitro в капсиды фага λ), плазмидах (кольцевая внехромосомная ДНК, способная к автономной репликации) и других векторах и

-контиг-картирование на их основе, а также

-секвенирование ДНК.

Использование искусственных хромосом создает основу для проведения физического картирования как на хромосомном, так и на субхромосомном уровне.

Основой физического картирования генома является построение физических карт, т.е. определение порядка расположения физических маркеров вдоль молекулы ДНК. В качестве физических маркеров могут выступать сами гены, анонимные фрагменты ДНК (D-сегменты), точки расщепления ДНК рестриктазами и т.д. Однако при развитии работ по физическому картированию исследователи столкнулись с трудностями совмещения данных.

Для преодоления этой проблемы в 1989 г. было предложено стандартизовать все обозначения меченных последовательностей ДНК в геноме, включая все типы последовательностей, будь то просто картированный сегмент ДНК с неизвестной функцией (D-сегменты), последовательность с необычными сайтами рестрикции, проба, выявляющая полиморфизм, последовательность, гибридизующаяся с определенным "бэндом" при гибридизации in situ или STS-маркеры (от англ. sequenсed tagged site).

Контиг-карты хромосом человека на основе перекрыващихся клонов геномной ДНК человека относятся к методам высокого разрешения. Контиговая карта, или контиг (от англ. contigous – протяженный), включает набор перекрывающихся клонированных фрагментов геномной ДНК в комплексе с информацией о порядке их перекрывания. Локализовать клонированный фрагмент можно, применяя методы гибридизации с пробами ДНК (локализация которых известна), ПЦР-анализа, секвенирования.

Картирование методом дробовика (ShotGun) и картирование с использованием случайных STS предполагает секвенирование коротких случайных фрагментов генома человека и подбор ПЦР-праймеров к этим фрагментам, т.е. создание STS. Используя радиационные гибриды или иные системы, в том числе соматические гибриды и семьи полиморфных маркеров CEPH, можно определить положение STS на физической и генетической картах генома человека. Недостаток данного подхода – невозможность оценить истинное расстояние между STS-маркерами, что сильно снижает разрешающую способность получаемых карт.

Картирование с использованием панелей радиационных гибридов соматических клеток (RH-картирование, radiation hybrids mapping) сегодня получило очень широкое распространение и применяется исследователями в различных целях: для тотального картирования, для составления карт индивидуальных хромосом или участков хромосом человека на основе хромосом-специфичных RH-панелей, для установления мест локализации конкретных генов или STS, EST и других типов маркеров.

Проект «Геном человека».

В 1988 г. один из первооткрывателей двойной спирали ДНК, нобелевский лауреат Джеймс Уотсон, публично высказал мысль о том, что наука вплотную приблизилась к раскрытию химической основы наследственности "царя природы" – человека. К тому времени было уже известно, что наследственный аппарат человека, геном, т.е. совокупность всех генов и межгенных участков ДНК, составляет около 3 млрд. пар нуклеотидов. Эта величина казалась столь большой, что сама мысль о возможности получения такого объема информации представлялась совершенно фантастической.

Противники расшифровки генома считали поставленную задачу нереальной, поскольку ДНК человека в десятки тысяч раз длиннее молекул ДНК вирусов или плазмид. Главный аргумент противников сводился к тому, что «проект потребует миллиарды долларов, которых недосчитаются другие области науки; поэтому геномный проект затормозит развитие науки в целом. А если все-таки деньги найдутся и геном человека будет расшифрован, то полученная в результате информация не оправдает затрат...» Однако Дж. Уотсон остроумно парировал: «лучше не поймать большую рыбу, чем не поймать маленькую». Аргумент был услышан – проблему генома вынесли на обсуждение в конгресс США, и в итоге была принята национальная программа «Геном человека».

Одновременно с Дж. Уотсоном (в том же 1988 г.) с аналогичной идеей выступил выдающийся российский молекулярный биолог и биохимик, академик А.А.Баев (1904–1994). После консультаций с коллегами он обратился к М.С. Горбачеву с письмом, в котором предложил организовать государственный научный проект по изучению генома человека. В России, как и за ее пределами, эта идея также была встречена весьма критически, однако время шло, и очень скоро научное сообщество во всем мире стало обсуждать ее всерьез. С 1989 г. и в США, и в СССР функционируют соответствующие научные программы; позднее возникла Международная организация по изучению генома человека (HUGO), вице-президентом которой несколько лет был академик А.Д. Мирзабеков.

В результате 26 июня 2000 г. на совместной пресс-конференции с участием президента США и премьер-министра Великобритании представители двух исследовательских групп – International Human Genome Sequencing Consortium (IHGSC) и «Celera Genomics» – объявили о том, что работы по расшифровке генома человека успешно завершены, и черновой его вариант составлен. Начался новый эпизод развития человечества – постгеномная эра.

Создание первого «чернового» варианта генома человека обошлось в 300 млн. долл. Однако на все исследования по этой теме, включая сравнительные анализы и решение ряда этических проблем, было израсходавано около 3 млрд. долл. «Celera Genomics» вложила примерно столько же, правда, она истратила их всего за шесть лет. Цена колоссальная, но эта сумма ничтожна по сравнению с выгодой, которую получит страна-разработчик от ожидаемой вскоре окончательной победы над десятками серьезных заболеваний. А уже в 2007 г. Дж. Уотсону были подарены два DVD-диска с его геномом общей стоимостью в 1 млн. долл.

Российский проект «Геном человека» (РПГЧ). Одновременно с США в СССР по решению правительства было открыто финансирование и организован Научный совет по программе "Геном человека" под руководством А.А. Баева. Расположившийся в головном учреждении программы – Институте молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, совет весьма быстро создал инфраструктуру, объединил исследования многих разрозненных групп, преодолев ведомственные барьеры и географическую удаленность. В настоящее время в программу вовлечены 90 независимых исследовательских групп из 30 различных научных организаций. Основными целями программы являются физическое и функциональное картирование генома человека, разработка молекулярной диагностики наследственных и злокачественных заболеваний, компьютерный анализ генома (биоинформатика) поиск новых генов человека и выявление их функции.

Вопреки ограниченной финансовой поддержке Российский проект «Геном человека» успешно выполняется благодаря следующим факторам:

широкое и постоянное международное сотрудничество с ведущими лабораториями Европы и США, тесные и эффективные контакты с HUGO;

четкая организация работы Научным советом; кооперация и координация деятельности исследовательских групп в России, открытая конкуренция за гранты между исследовательскими группами, регулярное и быстрое распространение информации через электронные средства коммуникации;

в РПГЧ работают многие одаренные компьютерщики; созданы два информационных центра (проф. Ю.П.Лысова, Москва и проф. Н.А.Колчанова, Новосибирск).

Особое внимание РПГЧ уделяет медико-генетическим аспектам изучения генома. Разработана и введена в медицинскую практику в ряде регионов России молекулярно-генетическая диагностика отдельных широко распространенных заболеваний.

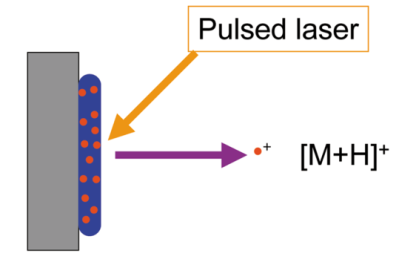

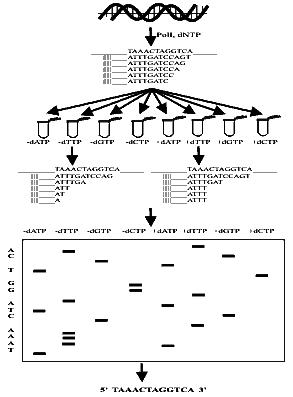

Секвенирование в проекте «Геном человека». Важная составляющая проекта «Геном человека» – разработка множества новых, революционизирующих методов исследований (таблица 1). Развитые еще до начала выполнения проекта методы (их назвали методами первого поколения) включали применение рестрикционных ферментов; создание гибридных молекул, их клонирование и перенос участков ДНК с помощью векторов в клетки-доноры (чаще всего в клетки кишечной палочки Escherichia coli и дрожжевые клетки; иногда этот процесс называют амплификацией генов in vivo); синтез ДНК на матрицах информационной РНК (сДНК-синтез); методы секвенирования генов; получение практически неограниченного количества копий генов с помощью PCR-машин (амплификация участков ДНК in vitro); методы, предназначенные для разделения молекул ДНК по плотности, массе, различной вторичной структуре.

Таблица 1 – Автоматизированные методы анализа последовательностей ДНК (методы секвенсового анализа), разработанные в рамках проекта «Геном человека»

Технологии секвенирования второго поколения |

Технологии секвенирования третьего поколения |

Высоковольтный капиллярный электрофорез |

Ускоренное флуоресцентное детектирование отдельных меченых оснований в проточных цитофотометрах |

Ультратонкий высоковольтный электрофорез |

Прямое чтение оснований в последовательностях ДНК с использованием сканирующих туннельных микроскопов или микроскопов, работающих на уровне атомного и субатомного разрешений |

Резонансная ионизационная спектроскопия, предназначенная для детектирования меток, созданных с помощью стабильных изотопов |

Улучшенные методы прямого масс-спектрометрического анализа последовательностей ДНК Секвенирование путем гибридизации изучаемых высокомолекулярных отрезков ДНК с панелями (ДНК-чипами) коротких отрезков нуклеотидов |

Билет № 3

Свободнорадикальные реакции в клетках и проблемы их регуляции.

Что такое свободные радикалы?

Хорошо известно, что в органических молекулах (включая те, из которых состоит наш организм) электроны на внешней электронной оболочке располагаются парами: одна пара на каждой орбитали

Свободные радикалы отличаются от обычных молекул тем, что у них на внешней электронной оболочке имеется неспаренный (одиночный) электрон

Неспаренный электрон в радикалах принято обозначать точкой. Например, радикал гидроксила обозначают как HO·, радикал перекиси водорода как HOO·, радикал супероксида как ·OO- или O2·-.

РАДИКАЛЫ-ЭТО МОЛЕКУЛЫ С НЕСПАРЕННЫМИ ЭЛЕКТРОНАМИ

Супероксид

Молекулярный кислород служит конечным акцептором электронов в митохондриальной дыхательной цепи

ЕГО восстановление описывается уравнением

O2+4e- + 4H+ 2H2O

Однако восстановление кислорода может привести к образованию не только безопасной воды

Cуществует вероятность одноэлектронного восстановления

![]()

В этом случае неспаренный электрон может атаковать ковалентную связь

Супероксид может образовываться по нескольким причинам

(1) Утечка электронов с промежуточных переносчиков на кислород при нормальном процессе восстановления молекулярного кислорода в дыхательной цепи

(2) Мутации митохондриальной ДНК могут сопровождаться блокированием электрон-транспортных путей в результате чего электроны будут расходоваться на образование супероксида (такого рода мутации особенно опасны из-за отсутствия у митохондриальных ДНК систем репарации

О бразование

АФК

бразование

АФК

АФК (РФК) постоянно образуются в живой клетке как продукты нормального метаболизма кислорода. Активные формы кислорода образуются также под действием ионизирующего излучения. Некоторые АФК могут играть роль медиаторов важных внутриклеточных сигнальных путей. Однако, повышенная продукция АФК приводит к окислительному (оксидативному) стрессу. Нормальные функции АФК включают индукцию иммунной системы и мобилизацию систем ионного транспорта. Например, клетки крови на месте повреждения начинают продуцировать АФК, что рекрутирует тромбоциты, необходимые для начала процесса заживления раны. АФК также запускают программируемую клеточную смерть (апоптоз).

Около 95% от всего потребляемого кислорода клетки восстанавливается в митохондриях до воды в процессе окислительного фосфорилирования. Остальные 5% кислорода в результате различных реакций (как правило ферментативных) превращаются в АФК.

Супероксид сам по себе не очень токсичен и опасен, но может превращаться в опасные формы. pKa протонированного супероксида 4,8, поэтому при физиологических pH он существует как H2O2

Если повреждение значительное клетка подвергается апоптозу

![]()

(4) Ионизирующая радиация

(5) Фагоциты, захватывая бактериальные клетки потребляют много O2. Он восстанавливается с помощью NADPH с образованием .O2-

При этом он попадает в вакуоль, превращается в H2O2, которая разрушает бактериальные клетки

Количество супероксида очень мало НО !!!

Поскольку он радикал, то превращается только в радикал

В результате –цепная реакция, которая может прекратиться либо вследствие рекомбинации с другими радикалами, либо из-за низкой реакционной способности дочерних радикалов. Полагают, что это может приводить к старению, к образованию катаракты хрусталика, инфаркту миокарда.

Три способа защиты от пероксидов

Один химический и два ферментативных.

Химический способ защиты

Антиоксиданты

Антиоксиданты-вещества, которые вступая в реакцию со свободными радикалами, превращаются в вещества с малой реакционной способностью.

В результате прерывается цепной процесс

Природные тушители цепных реакций

Аскорбиновая кислота (витамин С), (растворима в воде), -токоферол (витамин Е), (растворим в жирах).

Поэтому в тандеме способны защитить и компоненты цитозоля и мембранные липиды, -каротин, Мочевая кислота

Билирубин - продукт расщепления гема гемоксигеназой. (активируется продуктами частичного восстановления кислорода (их накопление называют окислительным стрессом, может быть вызван ионизирующим излучением) и поэтому иногда производство билирубина рассматривают как ответ на окислительный стресс.

Ферментативные способы защиты Супероксиддисмутаза (СОД)

СОД катализирует реакцию

2.О2-+2H+ H2O2+O2

Разложение H2O2 катализирует каталаза

2H2O2 2H2O+ О2

Перекись водорода появляется не только в результате действия СОД

H2O2

Но также в результате действия FAD (флавинадениндинуклеотид)-содержащих оксидаз, которые катализируют реакции типа

AH2+O2 A+H2O2

Перекись водорода опасна тем, что в присутствии ионов тяжелых металлов(например, Fe2+) она распадается с образованием агрессивных гидроксильных радикалов (не путать с безобидными гидроксильными анионами

H2O2+Fe2+ Fe3++.OH+OH-

Помимо тандема супероксиддисмутазы и каталазы, разрушающих радикалы, существует еще один мощный фермент, спасающий от H2O2

ГЛУТАТИОНПЕРРОКСИДАЗА

(Защита важна для мозга где мало каталазы)

Глутатион (тиол-содержащий трипептид) -глутамил-цистеинил-глицин GSH (восстановленный глутатион)

Роль глутатиона в клетке

Глутатион содержит необычную пептидную связь между амино-группой цистеина и карбокси-группой боковой цепи глутамата. Важность глутатиона в клетке определяется его антиоксидантными свойствами. Фактически глутатион не только защищает клетку от таких токсичных агентов как свободные радикалы, но и в целом определяет редокс-статус внутриклеточной среды.

В клетке тиоловые группы находятся в восстановленном состоянии (SH) в концентрации около 5 мМ. Фактически, такая высокая концентрация глутатиона в клетке приводит к тому, что он восстанавливает любую дисульфидную связь (S-S), образующуюся между цистеинами цитозольных белков. При этом восстановленная форма глутатиона GSH превращается в окисленную GSSG. Восстанавливается окисленный глутатион под действием фермента глутатионредуктаза, которая постоянно находится в клетке в активном состоянии и индуцируется при оксидативном стрессе. Отношение восстановленный/окисленный глутатион внутри клетки является одним из важнейших параметров, который показывает уровень внутриклеточной токсичности (уровень оксидативного стресса).

Соотношение окисленного и восстановленного глутатиона в клетке

В здоровой клетке восстановленный глутатион 90%

Окисленный глутатион 10%

Функции глутатиона. Глутатион важен в качестве гидрофильной молекулы, которая присоединяется ферментами печени к гидрофобным токсическим веществам в процессе их биотрансформации с целью выведения из организма (в составе желчи). Как часть глиоксалазной ферментативной системы глутатион участвует в реакции детоксификации метилглиоксаля, токсического побочного продукта метаболизма. Глиоксалаза I превращает метилглиоксаль и восстановленный глутатион в лактоилглутатион. Глиоксалаза II гидролизует лактоилглутатион на глутатион и лактат (молочную кислоту)

Глутатион является субстратом реакций конъюгирования и восстановления, катализируемых глутатион-S-трансферазой в цитозоле, микросомах и в митохондриях.

Глутатион плохо всасывается желудочно-кишечным трактом, поэтому для восстановления нормального уровня глутатиона в случае патологии назначают N-ацетилцистеин, участвующий в его биосинтезе

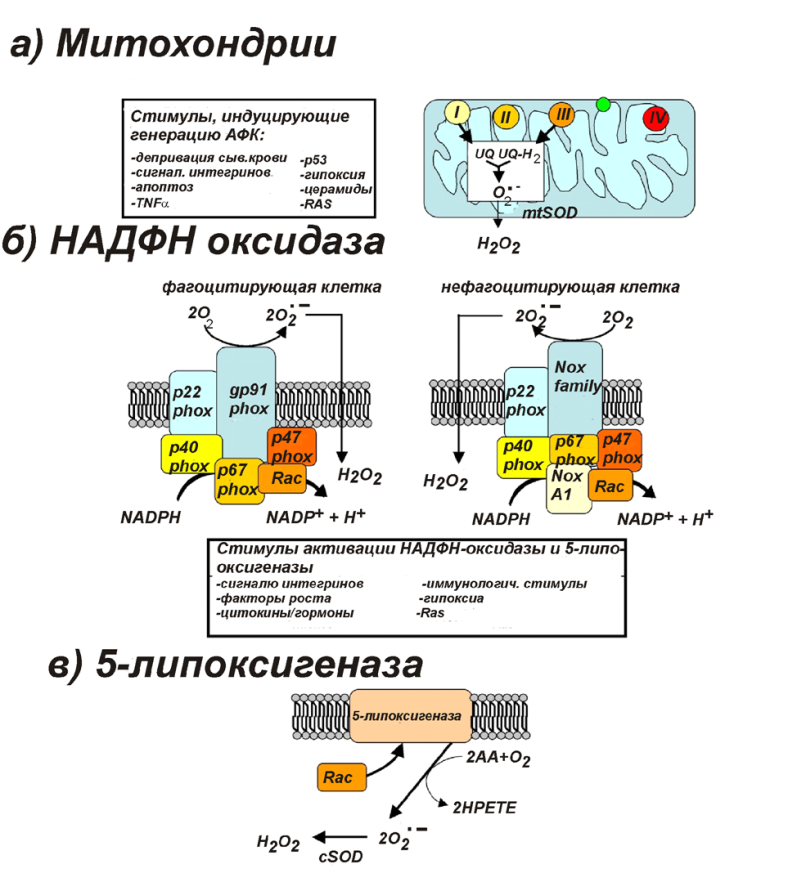

ГЕНЕРАЦИЯ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА В КЛЕТКЕ

НАДФ•H-оксидаза, или NADPH-оксидаза (NOX) — клеточный мембрано-связанный мультимолекулярный ферментный комплекс, локализующийся на плазматической мембране и в некоторых органеллах. Особенно обогащены этим ферментом фагоцитарные клетки, такие как макрофаги. Эти оксидазы участвуют в клеточной противомикробной защитной системе, а также в клеточной пролиферации, дифференцировке и регуляции экспрессии генов. Существует целая группа NADPH-оксидаз, которые различаются по составу субъедениц, клеточной специфичности, регуляции и другим параметрам.

Биотестирование как составной элемент в системе оценки состояния окружающей среды.

Основные методы контроля химического загрязнения биосферы.

Контроль за загрязнением осуществляется двумя способами: посредством контроля на входе и контроля на выходе.

• Контроль на входе препятствует проникновению потенциального загрязнителя в окружающую среду или резко сокращает его поступление. Например, примеси серы могут быть удалены из угля до его сжигания. Это предотвратит или резко снизит выбросы такого загрязнителя атмосферы, как диоксид серы, химического вещества, вредного для растений и нашей дыхательной системы.

• Контроль на выходе направлен на ликвидацию отходов, уже попавших в окружающую среду. Для оценки степени загрязнения используют понятие ПДК – предельно допустимой концентрации вещества (концентрация выше ПДК – опасно, ниже – не опасно), но этого не достаточно, т.к. не учитывается воздействие нескольких веществ (синергический эффект).

Известно, что менее 10% добываемого сырья превращается в готовую продукцию; остальное - отходы, загрязняющие природную среду. Уже сегодня в банке данных Chemical Abstract Services (США) имеются сведения о почти 8 млн. различных химических соединений, причем несколько десятков тысяч из этого количества находят широкое применение в многообразных сферах жизни и постоянно используются людьми.

Основные методы контроля химического загрязнения биосферы

Экологически опасные факторы (ЭОФ химической природы – это химические вещества, которые в определенных концентрациях приводят к качественным и количественным нарушениям в экосистемах. К ЭОФ химической природы относятся, в первую очередь, следующие группы веществ:

- тяжелые металлы,

- диоксины и диоксиноподобные соединения,

- ДДТ и другие пестициды,

- нитриты, нитраты и нитрозосоединения,

- полициклические ароматические углеводороды.

Экологически опасные факторы (ЭОФ химической природы – это химические вещества, которые в определенных концентрациях приводят к качественным и количественным нарушениям в экосистемах. К ЭОФ химической природы относятся, в первую очередь, следующие группы веществ:

- тяжелые металлы,

- диоксины и диоксиноподобные соединения,

- ДДТ и другие пестициды,

- нитриты, нитраты и нитрозосоединения,

- полициклические ароматические углеводороды.

Необходим качественно новый подход к описанию состояния окружающей среды как динамической химико-биологической системы. Необходимы данные о том, как ведут себя, какие испытывают превращения, к каким последствиям приводят те или иные химические вещества, попадающие в биосферу. При этом традиционные методы химического и биологического анализов служат основой для количественной оценки состояния и динамических характеристик природных экосистем.

Изменения в природе контролируют и изучают многочисленные службы: гидрометеорологическая, сейсмическая, ионосферная, магнитометрическая и др. Но они не ставят своей основной целью выделение антропогенных сдвигов в природе на фоне естественных изменений. Поэтому и появилась потребность в специальных наблюдениях за изменениями в окружающей среде, вызванных деятельностью человека.

Мониторинг – наблюдение, оценка и прогноз состояния окружающей среды в связи с хозяйственной деятельностью человека. В системе мониторинга различают три уровня: санитарно-токсикологический, экологический и биосферный мониторинг. В настоящее время более или менее развита система санитарно-токсикологического мониторинга.

Санитарно-токсикологический (химический) мониторинг – наблюдение за состоянием окружающей среды, степенью загрязнения природных объектов вредными веществами, за влиянием этих загрязнений на человека, животный и растительный мир, за наличием в окружающей среде аллергенов, патогенных микроорганизмов, пыли т.д., за содержанием в атмосфере оксидов азота и серы, СО, тяжелых металлов, за качеством водных объектов, степенью их загрязнения органическими веществами, нефтепродуктами и минеральными солями.

Экологический мониторинг – наблюдение за изменениями в экологических системах (биогеоценозы), природных комплексах, за их продуктивностью, а также динамикой запасов полезных ископаемых, водных, земельных и растительных ресурсов. Задача экологического мониторинга – обнаружение в экосистемах изменений антропогенного характера (на фоне естественных флуктуаций).

Биосферный мониторинг – наблюдения за глобально-фоновыми изменениями в природе: степенью радиации; наличием в атмосфере СО2, О3; ее запыленностью; циркуляцией тепла; газовым обменом между океаном и воздушной оболочкой земли; мировой миграцией птиц, животных, растений и насекомых; погодно-климатическими изменениями на планете.

В основе мониторинга лежит система определения концентраций загрязняющих веществ в объектах окружающей среды - система эколого-аналитического контроля (ЭАК).

В сферу эколого-аналитического контроля входят следующие контролируемые объекты:

- воды - пресные, поверхностные, морские, подземные, атмосферные осадки, талые, сточные;

- воздух – атмосферный, природных заповедников (фон), городов и промышленных зон, рабочей зоны;

- почвы (загрязнения);

- донные отложения (загрязнения);

- растения, пища и корма, животные ткани (загрязнения).

В сферу объектов ЭАК при необходимости могут быть включены и другие объекты, представляющие по той или иной причине опасность для окружающей среды, в частности, полупродукты и готовая продукция нефтехимической, химической, фармацевтической и микробиологической промышленности.

Эффективность и достоверность методик и методического обеспечения системы ЭАК определяются прежде всего пробоотбором и пробоподготовкой. Технические средства, используемые при отборе проб, пробоподготовке и определении в полевых условиях, должны функционировать автономно в широком диапазоне температур (от -50 до +50) и влажности (до 100%), выдерживая агрессивные воздействия сред, в которых и с которыми они работают. В этой связи весьма перспективны химические и физические сенсоры – эффективные средства оперативного контроля газовых и жидких сред на содержание нормируемых микрокомпонентов, в которых пробоотбор и несложная пробоподготовка совмещены с собственно определением. Они особенно удобны для оснащения постов эколого-аналитического контроля, а также создания поли-функциональных автоматизированных систем контроля состояния воздушного бассейна, воздушных выбросов предприятий, природных и сточных вод.

Для решения ЭАК используют инструментальные методы современной аналитической химии, основанные на измерении различных физических свойств определяемых веществ или продуктов их химических превращений (аналитических реакций) с помощью физических и физико-химических приборов. Результат измерения, несущий химико-аналитическую информацию, часто называют аналитическим сигналом.

Ценную информацию в анализе вод предоставляют электрохимические методы анализа: потенциометрия, поляро-графические и кулонометри-ческие методы. В качестве примера приведена популярная диаграмма Eh-рН (окислительно-восстановительный по-тенциал) как результат потенцио-метрических измерений. Как видно из рисунка, эти параметры для различных вод неодинаковы. Eh и рН контролиру-ются такими важнейшими факторами, как фотосинтез дыхания и разложения, окислительно-восстановительные реак-ции с участием серы, железа и углерода, рассмотренный ранее баланс между растворенной углекислотой и карбо-натом кальция в природных водах и другие факторы химической экологии гидросферы.

Исключительно мощное средство контроля загрязнения различных объектов окружающей среды - хроматографические методы, позволяющие анализировать сложные смеси компонентов. Наибольшее значение приобрели тонкослойная, газожидкостная и высокоэффективная жидкостная и ионная хроматография. Будучи несложной по технике выполнения, тонкослойная хроматография хороша при определении пестицидов и других органических соединений-загрязнителей. Газожидкостная хроматография эффективна при анализе многокомпонентных смесей летучих органических веществ. Применение различных детекторов, например малоизбирательного детектора по теплопроводности - катарометра и избирательных - пламенно-ионизационного, электронного захвата, атомно-эмиссионного, позволяет достигать высокой чувствительности при определении высокотоксичных соединений.

Высокоэффективную жидкостную хроматографию применяют при анализе смесей многих загрязняющих веществ, прежде всего нелетучих. Используя высокочувствительные детекторы: спектрофотометрические, флуориметрические, электрохимические, можно определять очень малые количества веществ. При анализе смесей сложного состава особенно эффективно сочетание хроматографии с инфракрасной спектрометрией и особенно с масс-спектрометрией. В последнем случае роль детектора играет подключенный к хроматографу масс-спектрометр. Обычно приборы такого типа оснащены мощным компьютером. Так определяют пестициды, полихлорированные бифенилы, диоксины, нитрозоамины и другие токсичные вещества. Ионная хроматография удобна при анализе катионного и анионного составов вод.

Приборы ЭАК входят в общую совокупность аналитических приборов. Все приборы ЭАК – выпускаемые или разрабатываемые - можно разделить на две группы: приборы общего назначения и специализированные приборы.

В первую группу входят приборы, применение которых не жестко связано со спецификой контролируемого объекта или определяемого показателя, т.е. возможно их использование для большого числа методик анализа, охватывающих контроль разнотипных объектов и разнообразных показателей. К таким приборам относится большинство хроматографов, спектрофотометров, спектрографов, спектрофлуориметров, полярографов и масс-спектрометров.

Вторая группа включает приборы, предназначенные для определения конкретного компонента в конкретном объекте контроля (пример – анализатор SO2 в промышленных выбросах или анализатор нефтепродуктов в водах).

Недостатки ис¬пользования химических и других методов при оценке биобезопасности химических соединений среды в целом.

Индустриализация и урбанизация, особенно технологический прогресс и развитие агрохимического комплекса, и, как следствие, объективный процесс “химизации” среды обитания человека инициировали повышение значимости эколого-аналитического контроля. Расширились не только номенклатуры объектов и круг определяемых в них компонентов. Резко увеличилось число микро- и макрокомпонентов, одновременно присутствующих в анализируемых пробах. В такой ситуации узкопрофильные методы и приборы, предназначенные для качественного и количественного анализа только отдельных конкретных веществ, часто не обеспечивают требуемое качество результатов химического анализа вслествие их неселективности. Поэтому на передний план стали выходить многоцелевые методы и аналитические комплексы, позволяющие достоверно определять контролируемые вещества в многокомпонентных пробах.

Современным аналитическим задачам присуща ярко выраженная тенденция к снижению требуемых пределов обнаружения. Такая тенденция проявляется в эколого-аналитическом контроле содержания супертоксикантов, таких как 2,3-7,8-диоксин, 3,4-бензпирен, нитрозоамина, некоторых видов пестицидов и др. В качестве обязательного элемента эколого-аналитического комплекса, помимо пробоотборных устройств и развитой системы пробоподготовки, выступает система предварительного концентрирования определяемых компонентов, позволяющая выделять микрокомпоненты из образцов разнообразного состава.

В России установлены ПДК примерно для 1400 соединений в воде, более 1300 соединений в воздухе и свыше 200 – в почвах, т.е. только для незначительной части соединений, поступающих в окружающую среду. Следует отметить один существенный недостаток принятого подхода к эколого-аналитическому контролю, который является общим для России и других стран. Такой подход состоит в установлении ПДК соединений, разработке методик, обеспечивающих определение этих соединений в объектах окружающей среды на уровне ПДК и ниже, и их утверждение в соответствующих ведомствах. Очевидны недостатки существующего подхода: колоссальные затраты времени и высококвалифицированного труда и, как следствие, огромные экономические потери. К тому же такой подход не охватывает контроль содержания неизвестных, ненормируемых веществ и их влияния на экологическую обстановку.

Характеристика понятий биоиндикация и биотестирование.

Биомониторинг является составной частью экологического мониторинга и включает в себя такие подсистемы, как биотестирование, биоиндикацию и биоаккумуляцию. Биотестирование и биоиндикация – это два схожих исследовательских приема, в которых о качестве среды, о факторах, воздействующих на эту среду, судят по выживаемости, продуктивности, поведению, а также по различным физико-биологическим параметрам живых организмов. Различие состоит в том, что биотестирование подразумевает использование живых организмов, специально помещаемых в данную среду (тест-объекты), а биоиндикация исследует живые организмы, естественным образом обитающие в данной исследуемой среде. Биоаккумуляция – частный случай биотестирования или биоиндикации, когда о качестве среды и факторах, воздействующих на эту среду, судят по степени накопления вредных веществ в живых организмах.

Биомониторинг проводится на организменном, популяционном, экосистемном и биосферном уровнях. На организменном уровне определяется содержание различных загрязняющих веществ в живых организмах. На популяционном уровне контролируется изменение популяционных характеристик под воздействием тех или иных факторов во времени, например численности популяций, их возрастной и половой структуры и.п. На экосистемном уровне мониторинг сводится к постоянной регистрации видового состава, структурных и функциональных характеристик биологических систем, изменения площади, занимаемой ими и т.д.

Приемы и подходы при выборе тест-объектов и тест-реакций.

Биомониторинг проводится на организменном, популяционном, экосистемном и биосферном уровнях. На организменном уровне определяется содержание различных загрязняющих веществ в живых организмах. На популяционном уровне контролируется изменение популяционных характеристик под воздействием тех или иных факторов во времени, например численности популяций, их возрастной и половой структуры и.п. На экосистемном уровне мониторинг сводится к постоянной регистрации видового состава, структурных и функциональных характеристик биологических систем, изменения площади, занимаемой ими и т.д.

Можно привести ряд примеров использования методов биотестирования, Так, в Голландии в качестве тест-объектов на больших площадях страны используются различные полезные для человека растения: гладиолусы и тюльпаны являются тест-объектами на накопление фторидов; итальянская ржаная трава – тест-объект на накопление ионов тяжелых металлов. В последнее время широкое применение во многих странах находит биотестирование с помощью таких высокочувствительных к загрязнению разного рода (ионы тяжелых металлов, нефтепродукты, УФ-излучение и т.д.) тест-объектов, как дафнии (рачки – фильтраторы водоемов), пиявки, инфузории (простейшие), хлорелла (микроводоросль) и т.п.

В целях биоиндикации используется метод лихеноиндикации (от латинского «lichenes» – лишайники), основанный на учете количества лишайников в городских насаждениях, районах крупных предприятий и т.д. Установлена четкая связь между «полями загрязнения воздуха» в городах и встречаемостью лишайников на стволах деревьев. Весьма перспективным методом оценки качества поливной воды в садоводческих хозяйствах Подмосковья, Дальнего Востока и т.д. является так называемый «coli-тест» на наличие в воде бактерии кишечной палочки (Escherichia coli).

Кроветворная ткань является одним из основных тест-объектов биоиндикации воздействия антропогенных факторов на организм животных. Повышение над контрольным уровнем числа клеток с хромосомными аберрациями является классической цитогенетической тест-реакцией повреждения ДНК. Однако в случае пойкилотермных животных с невысоким темпом деления клеток микроядерный тест имеет больше преимуществ над метафазным и анафазным методами. Другой тест-реакцией, указывающей на угнетающие действие на кроветворную ткань и возможное мутагенное воздействие, является клеточная гибель.

Филогенетически различные виды-биоиндикаторы могут отличаться по чувствительности на уровне генетической детерминации процессов формирования, сохранения и элиминации клеток с хромосомными аберрациями – маркерами мутагенного воздействия. Амфибии и млекопитающие (мышевидные грызуны) являются классическими видами-биоиндикаторами. Моллюски, как мы могли видеть выше, представляют собой перспективный вид-биоиндикатор. В лаборатории моделирования генетических процессов по инициативе к.б.н. В.Ю.Афонина начаты работы по введению новой тест-системы на основе легочного брюхоногого моллюска большого прудовика (Lymnaea stagnalis).

Lymnaea stagnalis среди моллюсков относится к наиболее развитым и по многим параметрам близок к млекопитающим. Продолжительность жизни и скорость смены поколений у этого вида моллюсков близка к таковым у мышевидных грызунов, используемых в биомониторинге. С другой стороны, на онтогенез моллюсков как и амфибий, накладывает отпечаток сезонные факторы, что позволяет контролировать немутагенные параметры среды, влияющие на различные клеточные процессы. Связь частоты повреждений ДНК, индуцированных мутагенами, и генетической структуры популяции по различным ферментам, указывают на возможное сочетанное применение этих критериев в комплексе с цитогенетическими повреждениями. Возможность прижизненных наблюдений за различными биологическими характеристиками моллюсков, делает данный вид удобным для биоиндикационных исследований в лаборатории.

Визуальные и автоматизи¬рованные системы первичной оценки биобезопасности среды.

Важную роль в мониторинге и прогнозировании играют геоинформационные системы. Геоинформационная система (также ГИС – географическая информационная система) – система, предназначенная для сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных данных и связанной с ними информации о представленных в ГИС объектах. Геоинформационнуюя систему "Республика Беларусь"

Среди белорусских экологических геоинформационных ресурсов можно назвать ГИС «Беловежская пуща». Этот проект охватывает Государственный национальный парк «Беловежская пуща», расположенный в Беларуси на границе с Польшей и занимающий площадь около 90 тыс. га. ГИС «Беловежская пуща» включает следующие основные блоки: топографическая основа, лесные ресурсы, геологические ресурсы, экологическая информация, растительность, животный мир, климат, управление, изображения, энциклопедия. Дальнейшее развитие ГИС «Беловежская пуща» предполагает создание в республике единой геоинформационной системы охраняемых и заповедных территорий, включающей в первую очередь Березинский биосферный и Припятский ландшафтно-гидрологический заповедники, Национальный парк «Браславские озера».

Среди автоматизированных систем контроля качества окружающей среды широкое распространение получили автоматизированные системы контроля загрязнения атмосферы АСКОС. В такие системы поступают информация от автоматических станций контроля загрязнения атмосферы и контроля турбулентности приземного слоя атмосферы, а также метеорологические данные из управления по гидрометеорологии. Далее с помощью соответствующего программного обеспечения осуществляется оценка современного состояния и дается краткосрочный прогноз уровня загрязнения атмосферного воздуха, что является исходными данными при решении вопроса о необходимости уменьшения выброса.

Один из современных методов автоматизированного дистан-ционного контроля качества окружающей среды – аэро-космический мониторинг. При этом достигается большая обзорность и одномоментность. В частности, спутник мгновенно может обеспечить съемку от 8 до 40 тыс. км2, а за 10 мин работы – до 1 млн. км2.

Принципы и организация системы химической безопасности.

Условиями эффективного достижения указанной цели, при которых химическая и биологическая безопасность обеспечивается на долгосрочную перспективу являются:

предупреждение возникновения источников и очагов химического и биологического поражения (заражения) путем систематического мониторинга химических и биологических опасностей, совершенствования законодательства и нормативных документов в области химической и биологической безопасности, а также контроля их исполнения;

уменьшение масштабов потенциальных очагов химического и биологического поражения и суммарных площадей зон защитных мероприятий путем проведения комплекса мер в отношении источников химической и биологической опасности;

повышение защищенности населения и среды его обитания от негативных влияний опасных химических веществ и биологических агентов и (или) снижение уровня их влияния путем внедрения современных средств защиты, разработанных с учетом мониторинга опасных биологических и химических факторов окружающей среды.

В Республике Беларусь необходимо разработать закон о безопасности химических веществ. По словам специалиста, в законодательной сфере есть определенные недочеты, касающиеся управления обращением химических веществ. Это связано, в первую очередь, с комплексным подходом к регулированию контроля за полным жизненным циклом химвещества. Существенным моментом, считает замдиректора РНПЦ, является классификация и маркировка химических веществ. По ее мнению, в законодательстве должно быть оговорено, каким образом проводится эта процедура, как подается информация об опасности, которую представляет химическое вещество. Она также отметила, что на сегодняшний день конкретно не обозначено, какие вещества полностью запрещены к обороту на территории республики. В стране отсутствует система контроля за распространением особо опасных токсикантов, в частности стойких органических загрязнителей. Не определена значимость уровней аварийных загрязнений в зависимости от длительности пребывания человека в зоне аварии, нет единых подходов к оценке потенциальной аварийной опасности промышленных химических объектов. В стране отсутствует система контроля за распространением особо опасных токсикантов, в частности стойких органических загрязнителей.

Индустриально-городские экосистемы и их структура.

Возникновение индустриально – городских экосистем было вызвано в основном процессами урбанизации. В современной экологии сформировались два тесно связанных между собой научных направления – экология городов (урбоэкология) и экология городского населения.

Урбанизация – это рост и развитие городов, увеличение доли городского населения в стране за счет сельской местности, процесс повышения роли городов в развитии общества. Экологические проблемы городов, главным образом наиболее крупных из них, связаны с чрезмерной концентрацией на сравнительно небольших территориях населения, транспорта и промышленных предприятий, с образованием антропогенных ландшафтов, очень далеких от состояния экологического равновесия. Темпы роста населения мира в 1.5-2.0 раза ниже роста городского населения, к которому сегодня относится 40% людей планеты.

Круговорот вещества и энергии в городах значительно превосходит таковой в сельской местности. Над крупными городами атмосфера содержит в 10 раз больше аэрозолей и в 25 раз больше газов. При этом 60-70% газового загрязнения дает автомобильный транспорт. Более активная конденсация влаги приводит к увеличению осадков на 5-10%. Самоочищению атмосферы препятствует снижение на 10-20% солнечной радиации и скорости ветра.

При малой подвижности воздуха тепловые аномалии над городом охватывают слои атмосферы в 250-400 м, а контрасты температуры могут достигать 5-6°С. С ними связаны температурные инверсии, приводящие к повышенному загрязнению, туманам и смогу.

Города потребляют в 10 и более раз больше воды в расчете на 1 человека, чем сельские районы, а загрязнение водоемов достигает катастрофических размеров. Водоносные горизонты под городами сильно истощены в результате непрерывных откачек скважинами и колодцами, а кроме того загрязнены на значительную глубину.

Коренному преобразованию подвергается и почвенный покров городских территорий. На больших площадях, под магистралями и кварталами, он физически уничтожается, а в зонах рекреаций - парки, скверы, дворы - сильно уничтожается, загрязняется бытовыми отходами, вредными веществами из атмосферы, обогащается тяжелыми металлами, обнаженность почв способствует водной и ветровой эрозии.

Растительный покров городов обычно практически полностью представлен “культурными насаждениями” - парками, скверами, газонами, цветниками, аллеями. Многолетние растения в городах развиваются в условиях сильного угнетения.

Билет № 4

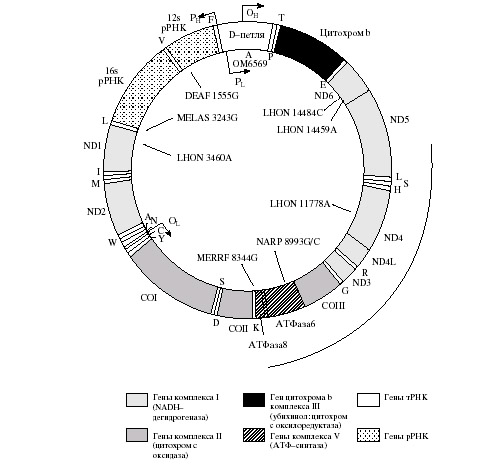

Структурно-функциональные особенности митохондриального генома человека и митохондриальные заболевания.

Исследование генома митохондрий выявило его совершенно уникальные особенности. Первое шокирующее сообщение пришло в 1979 г., когда было обнаружено, что в митохондриях нередки отклонения от универсального генетического кода. Эти отклонения позже были найдены во многих организмах, особенно в митохондриях животных и грибов. Так, в митохондриях человека кодон АУА кодирует аминокислоту метионин вместо изолейцина в стандартном коде. Кодоны АГА и АГГ, в стандартном коде кодирующие аргинин, являются стоп-кодонами, а кодон УГА, в стандартном коде являющийся стоп-кодоном, кодирует триптофан. Митохондрии растений, по-видимому, используют нормальный генетический код.

Митохондрии отличаются также особенностью узнавания кодонов транспортными РНК: одна молекула узнает сразу четыре кодона. Указанное изменение митохондриального генетического кода снижает значимость третьего нуклеотида в кодоне и приводит к тому, что требуется меньше транспортных РНК. Всего 22 транспортных РНК достаточно для узнавания всех 64 кодонов, тогда как для обычных рибосом их должно быть не менее 32 (в некоторых организмах найдено до 61).

Митохондриальные заболевания человека

В настоящее время известно более 100 точковых мутаций и несколько сот структурных перестроек митохондриальной ДНК (мтДНК), связанных с характерными нейромышечными и другими митохондриальными синдромами: от летальных в неонатальном периоде жизни – до заболеваний с поздним началом. Непосредственная причина возникновения и развития митохондриальных расстройств кроется в дефектах системы окислительного фосфорилирования. Благодаря выявлению все большего количества пациентов и описанию сотен родословных, сведения о взаимоотношении между генотипом и фенотипом, структуре и частоте встречаемости патогенных и условно-патогенных мутаций мтДНК в популяциях накапливаются ускоренными темпами.

Можно привести следующую классификацию патогенных мутаций мтДНК:

Смысловые мутации в структурных генах. Наиболее типичным заболеванием, ассоциированным со смысловыми заменами в митохондриальном геноме, является наследуемая по женской линии нейропатия (атрофия) зрительных нервов Лебера (LHON).

Мутации мтДНК, приводящие к нарушениям синтеза белка. Прогрессирующая с возрастом нейросенсорная глухота, если она наследуется по линии матери, часто ассоциируется с заменой А на Г в позиции 1555 гена 12S рРНК.

Структурные перестройки мтДНК. Описано множество перестроек в мтДНК (дупликации, делеции или их комбинации), приводящих к нарушениям в системе окислительного фосфорилирования. Такие перестройки обнаружены у больных нейромышечными заболеваниями типа синдрома Кернса–Сейра (KSS), при прогрессирующей наружной офтальмоплегии (СРЕО) и синдроме Пирсона (болезнь костного мозга и поджелудочной железы).

В

заимодействие

двух геномов.

Хотя

большинство генов, продукты которых

ответственны за нормальное функционирование

системы окислительного фосфорилирования,

располагаются в хромосомах, сегодня

известно всего несколько локусов,

мутации в которых могут рассматриваться

как причина митохондриальной болезни.

В качестве примера можно сослаться на

синдром нейрогастроинтестинальной

энцефалопатии (MNGIE), обусловленной

мутацией гена тимодинфосфорилазы.

Кроме того, в основе возникновения

некоторых митохондриальных миопатий,

таких как офтальмоплегия и птоз, может

находиться дестабилизация молекулы

мтДНК, инициируемая мутациями в ядерных

генах.

заимодействие

двух геномов.

Хотя

большинство генов, продукты которых

ответственны за нормальное функционирование

системы окислительного фосфорилирования,

располагаются в хромосомах, сегодня

известно всего несколько локусов,

мутации в которых могут рассматриваться

как причина митохондриальной болезни.

В качестве примера можно сослаться на

синдром нейрогастроинтестинальной

энцефалопатии (MNGIE), обусловленной

мутацией гена тимодинфосфорилазы.

Кроме того, в основе возникновения

некоторых митохондриальных миопатий,

таких как офтальмоплегия и птоз, может

находиться дестабилизация молекулы

мтДНК, инициируемая мутациями в ядерных

генах.

Рисунок 3 – Карта мтДНК человека с указанием положения генов и относительно часто встречающихся патогенных мутаций

Изучается также генетическая предрасположенность белорусов к сердечно-сосудистым заболеваниям, ведется анализ генотипического риска в белорусской популяции по ключевым белкам липидного метаболизма и т.д. Успешно выполнен инновационный проект по геногеографии белорусов на основе анализа митохондриальной ДНК и Y-хромосомы.

Биосфера, и её основные компоненты.

Биосфера (от греч. bios - жизнь, sphaira - шар) - область системного взаимодействия живого и костного вещества планеты. Она представляет собой глобальную экосистему - совокупность всех биогеоценозов (экосистем) нашей планеты.

Та часть литосферы, гидросферы и атмосферы Земли, в которой существуют и развиваются растительные и живые организмы, называется биосферой. Иначе, биосфера- это оболочка жизни. В ее состав входят не только растительный покров и животное население планеты, все реки и озера, водная масса океанов, но и почвенный слой, значительная часть тропосферы и самый верхний слой земной коры - зоны выветривания. На земной поверхности практически нет площадей, где отсутствует жизнь. Даже в жарких и безводных тропических пустынях или на поверхности высокогорных ледников и полярных льдов обнаружены микробы и другие микроорганизмы.

Первые представления о биосфере как «области жизни» и наружной оболочке Земли были высказаны в начале 19 века Ж.Ламарком. В 1875 г. австрийский геолог Э.Зюсс впервые ввел в научную литературу современный термин «биосфера», понимая под ним область взаимодействия основных оболочек Земли: атмо-, гидро- и литосферы, где встречаются живые организмы.

Заслуга создания целостности учения о биосфере принадлежит В.И.Вернадскому. Используя этот термин, он создал науку «биосфера», ввел понятие «живое вещество» - совокупность всех живых организмов, а также отвел живым организмам роль главнейшей преобразующей силы планеты Земля, учитывая деятельность организмов не только в настоящее время, но и в прошлом. Поэтому биосфера - это все пространство, где существует или когда-либо существовала жизнь, т.е. где встречаются живые организмы или продукьы их жизнедеятельности. Ту часть биосферы, где живые организмы встречаются в настоящее время, обычно называют современной биосферой или необиосферой, а древние биосферы относят к былым биосферам, иначе палеобиосферам или мегабиосферам. Примеры последних - безжизненные ск4опления органических веществ (залежи угля, нефти, газа и др.) или запасы иных соединений, образовавшихся при непосредственном участии живых организмов (известняки, ракушечники, образования мела, ряда руд и многое другое).

Биосфера включает в себя:

• Аэробиосферу - нижнюю часть атмосферы;

• Гидробиосферу - всю гидросферу;

• Литобиосферу - верхние горизонты литосферы (твердой земной оболочки).

Границы нео - и палеобиосферы различны.

Верхняя граница теоретически определяется озоновым слоем. Для необиосферы - это нижняя граница озонового слоя (около 20 км), ослабляющего до приемлемого уровня губительное космическое ультрафиолетовое излучение, а для палеобиосферы - это верхняя граница того же слоя (около 60 км), ибо кислород в атмосфере Земли есть результат преимущественно жизнедеятельности растительности.

В большинстве случаев в качестве верхней теоретической границы биосферы указывают озоновый слой без уточнения его границ.

Практически же максимальная высота над уровнем моря, на которой может существовать жизнь, ограничены уровнем, до которого сохраняются положительные температуры и могут жить растения. Выше, до «линии снегов», обитают лишь пауки и некоторые клещи. Еще выше живые организмы могут попадаться лишь случайно.

На высотах 7500-8000м критически низкого для абсолютного большинства организмов значения достигает другой абиотический фактор - абсолютное атмосферное давление. Наиболее зависимы от величины давления птицы и летающие насекомые, преимущественно занимающие нижнюю зону.

Вся толща Мирового океана по современным представлениям полностью занята жизнью.

Нижняя граница существования активной жизни традиционно определяется дном океана 11022м (максимальная глубина Марианской впадины) и глубиной литосферы, характеризующейся температурой 100 градусов С (около 6000 м, по данным сверхглубокого бурения на Кольском полуострове). В основном жизнь в литосфере распространена лишь на несколько метров вглубь, ограничиваясь почвенным слоем.

Осадочные породы, практически все претерпевшие переработку живыми организмами, определяют нижнюю границу былых биосфер, которая, тем не менее, не опускается на материках ниже самых больших глубин океана.

Атмосфера – наиболее легкая оболочка Земли, которая граничит с космическим пространством; через атмосферу осуществляется обмен вещества и энергии с космосом.

Атмосфера имеет несколько слоев:

тропосфера – нижний слой, примыкающий к поверхности Земли (высота 9–17 км). В нем сосредоточено около 80% газового состава атмосферы и весь водяной пар;

стратосфера;

ноносфера – там “живое вещество” отсутствует.

Преобладающие элементы химического состава атмосферы: N2 (78%), O2 (21%), CO2 (0,03%).

Гидросфера – водная оболочка Земли. В следствие высокой подвижности вода проникает повсеместно в различные природные образования, даже наиболее чистые атмосферные воды содержат от 10 до 50 мгр/л растворимых веществ.

Преобладающие элементы химического состава гидросферы: Na+, Mg2+, Ca2+, Cl–, S, C. Концентрация того или иного элемента в воде еще ничего не говорит о том, насколько он важен для растительных и животных организмов, обитающих в ней. В этом отношении ведущая роль принадлежит N, P, Si, которые усваиваются живыми организмами. Главной особенностью океанической воды является то, что основные ионы характеризуются постоянным соотношением во всем объеме мирового океана.

Литосфера – внешняя твердая оболочка Земли, состоящая из осадочных и магматических пород. В настоящее время земной корой принято считать верхний слой твердого тела планеты, расположенный выше сейсмической границы Мохоровичича. Поверхностный слой литосферы, в котором осуществляется взаимодействие живой материи с минеральной (неорганической), представляет собой почву. Остатки организмов после разложения переходят в гумус (плодородную часть почвы). Составными частями почвы служат минералы, органические вещества, живые организмы, вода, газы. Преобладающие элементы химического состава литосферы: O, Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K.

Ведущую роль выполняет кислород, на долю которого приходится половина массы земной коры и 92% ее объема, однако кислород прочно связан с другими элементами в главных породообразующих минералах. Т.о. в количественном отношении земная кора – это “царство” кислорода, химически связанного в ходе геологического развития земной коры.

Постепенно идея о тесной взаимосвязи между живой и неживой природой, об обратном воздействии живых организмов и их систем на окружающие их физические, химические и геологические факторы все настойчивее проникала в сознание ученых и находила реализацию в их конкретных исследованиях. Этому способствовали и перемены, произошедшие в общем подходе естествоиспытателей к изучению природы. Они все больше убеждались в том, что обособленное исследование явлений и процессов природы с позиций отдельных научных дисциплин оказывается неадекватным. Поэтому на рубеже ХIХ – ХХ вв. в науку все шире проникают идеи холистического, или целостного, подхода к изучению природы, которые в наше время сформировались в системный метод ее изучения.

Результаты такого подхода незамедлительно сказались при исследовании общих проблем воздействия биотических, или живых, факторов на абиотические, или физические, условия. Так, оказалось, например, что состав морской воды во многом определяется активностью морских организмов. Растения, живущие на песчаной почве, значительно изменяют ее структуру. Живые организмы контролируют даже состав нашей атмосферы. Число подобных примеров легко увеличить, и все они свидетельствуют о наличии обратной связи между живой и неживой природой, в результате которой живое вещество в значительной мере меняет лик нашей Земли. Таким образом, биосферу нельзя рассматривать в отрыве от неживой природы, от которой она, с одной стороны зависит, а с другой – сама воздействует на нее. Поэтому перед естествоиспытателями возникает задача – конкретно исследовать, каким образом и в какой мере живое вещество влияет на физико-химические и геологические процессы, происходящие на поверхности Земли и в земной коре. Только подобный подход может дать ясное и глубокое представление о концепции биосферы. Такую задачу как раз и поставил перед собой выдающийся российский ученый Владимир Иванович Вернадский (1863 – 1945).

Центральным в этой концепции является понятие о живом веществе, которое В.И.Вернадский определяет как совокупность живых организмов. Кроме растений и животных, В.И.Вернадский включает сюда и человечество, влияние которого на геохимические процессы отличается от воздействия остальных живых существ, во-первых, своей интенсивностью, увеличивающейся с ходом геологического времени; во-вторых, тем воздействием, какое деятельность людей оказывает на остальное живое вещество.

Билет № 5

Биотехнология в сельском хозяйстве. Землеудобрительные препараты, биопестициды, биоинсектициды, фитостимуляция. Биотехнология в животноводстве.

Биологическая защита - это использование живых организмов или продуктов их жизнедеятельности для предотвращения или уменьшения ущерба, наносимого сельскому хозяйству. В природе, в естественных экосистемах, нет ни "вредителей", ни "сорняков". Даже в агроценозах общее число полезных видов в десятки и сотни раз выше числа видов-"вредителей". Задача состоит в том, чтобы не подавлять численность естественных видов-регуляторов, а поддерживать ее, вплоть до специального насыщения агроценозов желательными видами. К достоинствам биологических методов относятся экологическая чистота, низкая энергоемкость и относительная дешевизна.

Микробные землеудобрительные биопрепараты и их использование в сельском хозяйстве

Бактериальные удобрения на основе клубеньковых бактерий, нитрагин и ризоторфин.