- •1.Основные представления об экологии, её структура, задачи и методы исследования. Место экологии в системе научных знаний. Базовые экологические понятия и термины.

- •Структурные компоненты биосферы.

- •4.Популяции. Статистические и динамические показатели популяций, структура. Кривые выживания, экологические стратегии выживания.

- •5. Биогеоценоз, его структура. Гомотипические и гетеротипические реакции.

- •6. Учение Сукачева в.Н. О биогеоценозе, структура биогеоценоза. Экологическая ниша. Гомеостаз бгц. Понятие об экосистеме. Функционирование (динамика) экосистем.

- •7. Трофические отношения и пищевые сети в природе.

- •8) Биологическая продуктивность. Типы продукции.

- •9. Экологические сукцессии. Виды и стадии экологических сукцессий.

- •10. Биологическое разнообразие и методы его оценки.

- •11. «Загрязнение окружающей природной среды. Классификация загрязнений. Фоновое, региональное, локальное загрязнение природных сред. Приоритетные загрязнители окружающей природной среды.»

- •15 Экологическое законодательство

- •Правовая охрана отдельных элементов природы

- •Закон рф «Об охране окружающей среды»

- •Международное сотрудничество и национальные интересы России в области охраны опс.

1.Основные представления об экологии, её структура, задачи и методы исследования. Место экологии в системе научных знаний. Базовые экологические понятия и термины.

1. Эколо́гия — наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой.

Экология изучает системы уровня выше отдельного организма. Основными объектами ее изучения являются:

популяция - группа организмов, относящихся к одному или сходным видам и занимающих определенную территорию;

экосистема, включающая биотическое сообщество (совокупность популяций на рассматриваемой территории) и среду обитания;

биосфера - область распространения жизни на Земле.

Одной из главных целей современной экологии как науки является изучение основных закономерностей и развитие теории рационального взаимодействия в системе «человек — общество — природа», рассматривая человеческое общество как неотъемлемую часть биосферы.

Главнейшая цель современной экологии на данном этапе развития человеческого общества — вывести Человечество из глобального экологического кризиса на путь устойчивого развития, при котором будет достигнуто удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения без лишения такой возможности будущих поколении.

Современная экология объединяет естественные, гуманитарные, социальные, технические и точные науки. На показаная схема иерархического деления системы научных знаний и место экологии среди них. Высшим иерархическим уровнем (I) в системе научных знаний является философия.

На втором уровне (II) - философия природы, философия общества, философия мышления, на третьем уровне (III) - естественные науки, гуманитарные науки, науки о мышлении, четвертый уровень (IV) - технические науки; пятый уровень (V) - частные науки.

Основные термины:

Внешняя среда - все условия живой и неживой природы, при которых существует организм и которые прямо или косвенно влияют на состояние, развитие и размножение как отдельных организмов, так и популяций.

Экологические факторы (от лат. "фактор" - причина, условие) - отдельные элементы среды, взаимодействующие с организмом.

Абиотические факторы (от греч. "а" - отрицание, "биос" - жизнь) - элементы неживой природы: климатические (температура, влажность, свет), почвенные, орографические (рельеф).

Биотические факторы - живые организмы, взаимодействующие и влияющие друг на друга.

Антропогенный фактор {от греч. "антропос" - человек) - непосредственное воздействие человека на организмы или воздействия через изменение им среды обитания.

Анабиоз (от греч. "анабиозис"-оживление)-временное со- стояние организма, при котором жизненные процессы замедлены до минимума и отсутствуют все видимые признаки жизни (наблюдается у холоднокровных животных зимой и в жаркий период лета).

Экологическая система - сообщество живых организмов и среды их обитания, составляющее единое целое на основе пищевых связей и способов получения энергии.

Биогеоценоз (от греч. "биос" - жизнь, "гео" - земля, "це-ноз" - общий) - устойчивая саморегулирующаяся экологическая система, в которой органические компоненты неразрывно связаны с неорганическими.

Биоценоз - сообщество растений и животных, населяющих одну территорию, взаимно связанных в цепи питания и влияющих друг на друга.

Популяция (от франц. "популяцион" - население) - совокупность особей одного вида, занимающих определенный ареал, свободно скрещивающихся друг с другом, имеющих общее происхождение, генетическую основу и в той или иной степени изолированных от других популяций данного вида.

Агроценоз (от греч. "агрос" - поле, "ценоз"-общий) -искусственно созданный человеком биоценоз. Он не способен длительно существовать без вмешательства человека, не обладает саморегуляцией и в то же время характеризуется высокой продуктивностью (урожайностью) одного или нескольких видов (сортов) растений либо пород животных.

Продуценты (от лат. "продуцентис"-производящий)-зеленые растения, производители органического вещества.

Консументы (от лат. "консумо"-употреблять, расходовать) - растительноядные и плотоядные животные, потребители органического вещества.

Редуценты (от лат. "редуцере" - уменьшение, упрощение строения)-микроорганизмы, грибы-разрушители органических остатков

Цепи питания- цепи взаимосвязанных видов, последовательно извлекающих органическое вещество и энергию из исходного пищевого вещества; каждое предыдущее звено является пищей для следующего.

2.Факториальная экология. Природная среда и закономерности действия экологических факторов. Важнейшие экологические факторы и адаптация к ним живых организмов. Лимитирующий фактор. Законы минимума и толерантности.

раздел общей экологии, изучающий закономерности воздействия факторов окружающей среды на биологической системы и ответные реакции последних на эти воздействия.

Совокупное воздействие экологических факторов

Экологические факторы среды воздействуют на организм одновременно и совместно. Совокупное воздействие факторов – констелляция, в той или иной мере взаимоизменяет характер воздействия каждого отдельного фактора. Хорошо изучено влияние влажности воздуха на восприятие животными температуры. С повышением влажности уменьшается интенсивность испарения влаги с поверхности кожи, что затрудняет работу одного из наиболее эффективных механизмов приспособления к высокой температуре. Низкие температуры также легче переносятся в сухой атмосфере, имеющей меньшую теплопроводность (лучшие теплоизоляционные свойства). Таким образом, влажность среды меняет субъективное восприятие температуры у теплокровных животных, в том числе у человека.

В комплексном действии экологических факторов среды значение отдельных экологических факторов неравноценно. Среди них выделяют ведущие (главные) и второстепенные факторы.

Ведущими являются те факторы, которые необходимы для жизнедеятельности, второстепенными — существующие или фоновые факторы. Обычно у разных организмов различные ведущие факторы, даже если организмы живут в одном месте. Кроме того, смену ведущих факторов наблюдают при переходе организма в другой период своей жизни. Так, в период цветения ведущим фактором для растения может быть свет, а в период формирования семян — влага и питательные вещества.

Иногда недостаток одного фактора частично компенсируется усилением другого. Например, в Арктике продолжительный световой день компенсирует недостаток тепла.

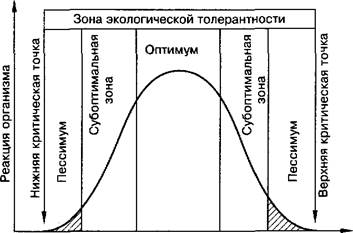

Способность живых организмов переносить количественные колебания действия экологического фактора в той или иной степени называется экологической валентностью (толерантностью, устойчивостью, пластичностью).

Антропогенные факторы — деятельность человека, приводящая либо к прямому воздействию на живые организмы, либо к изменению среды их обитания (охота, промысел, сведение лесов, загрязнение, эрозия почв и др.). При этом различается воздействие человека как биологического организма и его хозяйственная деятельность (техногенные факторы).

Первичные факторы — это те, которые существовали до появления жизни: температура, освещенность, приливы и отливы и др. К этим факторам адаптация наиболее совершенна.

Вторичные факторы — это следствие изменения первичных: влажность воздуха, зависящая от температуры; растительная пища, зависящая от цикличности в развитии растений и др.

Закон минимума (закон Ю. Либиха или правило ограничивающих факторов) – возможности существования организмов в первую очередь ограничивают те факторы среды, которые наиболее удаляются от оптимума. Если хотя бы один из экологических факторов приближается или выходит за пределы критических величин, то, несмотря на оптимальное сочетание остальных условий, особям грозит гибель. Так, продвижение вида на север может лимитироваться (ограничивается) недостатком тепла, в аридные районы – недостатком влаги или слишком высокими температурами. Выявление ограничивающих факторов очень важно в практике сельского хозяйства.

Закон толерантности (закон оптимума или закон В. Шелфорда) – каждый фактор имеет определенные пределы положительного влияния на организмы. Как недостаточное, так и избыточное действие фактора отрицательно сказывается на жизнедеятельности особей (много «хорошо» – тоже «не хорошо»).

Экологический фактор, количественное значение которого выходит за пределы выносливости вида, называется лимитирующим (ограничивающим) фактором.

3.Биосфера. Основные компоненты биосферы. Функции живого вещества в биосфере. Параметры состояния, свойства, показатели, характеризующие реакцию окружающей среды на воздействие человека. Состояние элементов биосферы во времени при различных нагрузках. Биотехносфера. Ноосфера.

Биосфе́ра — совокупность частей земной оболочки (лито, гидро и атмосфера), которая заселена живыми организмами, находится под их воздействием и занята продуктами их жизнедеятельности. Это активная оболочка Земли, в которой совокупная деятельность живых организмов проявляется как геохимическая сила планетарного масштаб.

Сам термин биосфера ввел Э.Зюсс (1875), понимавший ее как тонкую пленку жизни на земной поверхности, в значительной мере определяющую «лик Земли». Заслуга же создания целостного учения о биосфере принадлежит В. И. Вернадскому