- •1) По субстанциональному признаку

- •2) По признаку организованности(женитьба королей)

- •3) По характеру взаимодействия с вн средой(ограбление)

- •4) По характеру стабильности

- •5) По признаку сложности(Вселенная, схема коденсатор-резистор)

- •1. Принцип системного подхода к проектированию

- •2. Принцип новых задач

- •8.Принцип поэтапного ввода асу в эксплуатацию

- •10.Принцип типовых проектных решений (ранее известный как принцип мах. Типизации)

Основные понятие и определения

Система – множ-во предметов, связанных м/у собой и м/у их признаками.

Сложная система – совокупность большого числа взаимосвязанных и взаимодействующих элементов ф-ционирующих с определенной целью.

Предмет – это просто часть или компонент системы. При этом компонент может быть безгранично разнообразен.

Признаки – св-ва предметов.

Понятие системы показывает что существует, по меньшей мере, 4-св-ва, кот-ыми должен обладать объект, чтобы его можно было считать системой

1)целостность и декомпозиция. Система - есть, прежде всего, целостная совокупность элементов. Это означает что с одной стороны система – целостное образование, а с др. в ее составе отчетливо могут быть выделены отд. элементы.

При этом следует иметь ввиду что элементы существуют лишь в системе, а вне системы это в лучшем случае объекты, обладающие системно-значимыми свойствами. При вхождении в систему элемент приобретает системно-определенное св-во. При этом можно сказать, что элементом сложной системы является ее часть, кот-ая при данном рассмотрении не подвергается дальнейшему делению.

2)Связь – система должна иметь наличие существенных устойчивых связей м/у элементами или их св-вами превосходящих по мощности связи этих элементов с элементами, не входящими в данную систему.

Т.о. в любой системе устанавливаются те или иные связи м/у элементами. Однако с обл-ти системных позиций значение имеют не любые, а лишь существенные связи, кот-ые с закономерной необходимостью определяют интегративные св-ва системы, что отличает систему от простого конгломерата и выделяет ее из окр. среды в виде целостного образования.

Т.о. связь можно определить как физич. канал по кот-ому обеспечивается обмен м/у элементами системы с окр. средой: веществом, энергией и информацией.

Отношение – это связь м/у какими либо объектами, представленная в абстрактной форме, яв-ся отображением реальных связей.

3)Организация - возникновение организации - это формирование существенных связей элементов, упорядочение распределенных связей и элементов во времени и пространстве.

При формировании связей складывается определенная структура системы, а св-ва элементов трансформируются в ф-ции, связанные с еще одним св-вом системы - интегративными качествами.

4)Интегративные качества - интегративными называются такие кач-ва, кот-ые присущи системе в целом но не свойственны ни одному из ее элементов в отдельности. Наличие интегративных качеств показывает, что св-ва системы хотя и зависят от св-ва элементов, но не определяются ими полностью. Отсюда следуют 2 важных вывода:

1) Система не сводится к простой совокупности элементов

2)Расчленяя систему на отдельной части изучая каждую из них в отдельности нельзя понять все св-ва системы в целом.

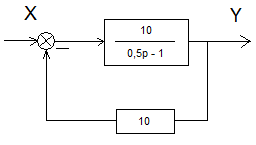

W1(P)= 10 / (0,5p-1)

W2(P)= 10

k<1, уст

![]()

Окр.среда – это множ-во предметов вне системы:

-изменение признаков кот-ых влияет на систему.

-признаки кот-ых изменяются в следствие поведения системы.

Структура системы

Есть устойчивая упорядоченность в пространстве и во времени элементов и их связей. С.с. отражает порядок вхождения элементов подсистемы, а затем последовательное объединение подсистем в целостную систему. Эта структура всегда парно-иерархического типа и имеет не менее 2-ух ур-ней:

старший ур-нь – сама система

младший – элемент.

Классификация вида структур

В зависимости от хар-ра системы элементов и их связей различают след. виды структур:

1 Сетевая структура 2 Скелетная

3 Иерархическая 4 Комбинированная

В плане пространственной организации различают структуры:

1 – плоские(бензольное кольцо) 2 – объемные(кубан – куб, по углам кот-го расположены атомы углеводорода) 3 – рассредоточенные (эл-ты равномерно распред в простр-ве): куча песка 4 – локально сосредоточенные(кластерные соединения-композиты, железобетон).

По временному признаку здесь различают:

1- экстенсивные структуры(не происх рост числа эл-в)

2- интенсивные (рост числа связей и их мощи, число эл-в не меняется)

3- редуцирующие (противоположные экстенсивным)

4- деградирующие (против интенсивным)

5- стабильные

Классификация систем

Любая классификация явл-ся некой условной моделью представления наших знаний о существующем в природе едином многообразии систем, которая всегда строится на основе классификационного принципа :

1- целое делится на части по принципу отличия

2- части объединяются в целое по признаку сходства

Вариантов классификации систем большое кол-во, но мы рассм. класс-цию представленную на основе след. предположений:

1- системы делятся на типы в соответствии с хар-ром осн. компонентов элементов их отношений.

2- каждый компонент системы оценивается по каждому из предлагаемых класс-ционных признаков

3- в пространстве класс-ных признаков получается полное множ-во, в кот-ом описывается исследуемая система

Для оценки элементов и их отношений выбран след. набор класс-ных оснований.

Классификация:

1 по кол-ву:

система состоит только из 1-го элемента и имеет одно отношение – моносистема(БД)

в противном случае – полисистема(реляционные БД)

2 по состоянию:

если система в течение опр. промежутка времени не меняет своего состояния, то система статическая.

иначе динамическая.

3 по управлению:

разомкнутые - система управляется лишь извне.

замкнутые - система управляется только за счет внутр. контура (самоупрл-ия).

комбинированные - система управляется как извне, так и за счет внутр. контура.

4 по структуре:

открытые - в системе есть хотя бы 1 элемент взаимосвязан с вн. средой.

автономные – если нет элементов взаимосвязанных с вн. средой

Понятие автоматизированных систем и их классификация.

АС – это человеко-машинная сис-ма, в которой человек выступает соавтором в выборе решений (участие человека обязательно в качестве составной системы).

АСУ (АСУТП, АСУП, АСИ (испытаний), АСОУ(орг. упр.)). АСУ предназначена для АОИ и частичной подготовки управленческих решений с целью увеличения эффективности деятельности специалистов и руководителей за счет повышения ур-ня оперативности и обоснованности принимаемых решений.

Различают 2 вида таких систем:

-АСУ(Технологическими процессами) и -АС ОрганизационногоУпрл-ия

Их главное отличие заключ-ся в хар-ре объекта упрл-ия. В первом случае – это технические объекты, а во втором – объекты э или соц. природы.

АСОУ как правило создаются для решения комплекса взаимосвязанных осн з-ч упрл-я производственно-хоз-ой деят-ю.

Для крупных систем АСОУ могут быть иерархической структуры, включающие в свой состав след. подсистемы:

Верхний ур-нь – АСУП(упрл-ия предприятием)

Нижний ур-нь – АС Оперативно-Диспетчерского Упрл-ия

АСОДУ (Операт-ноДиспетчУпр-я) предназначены для упрл-я сложн человеко-машинными сис-мами в реальном масштабе времени, к ним относятся сисмы дисптеч упрл-я в энергосистемах на ж/д и воздушном транспорте. З-чами этой сис-мы яв-ся измерение и фиксация значений параметров хар-ризующих состояние контролируемого оборуд-я и сравнение этих значений с заданными границами и информир об отклонениях. (МАЯК И)

АСУП – это человеко-машинная система управления предприятием на самом верхнем уровне. АСУП включает в себя системы бухучета, документооборота, советующие системы и т.д.

АСУП предназначена для формирования управляющих воздействий, связанных не с конкретными ТП, а с изменением качества функционирования предприятия в целом(для оперативного упрл-ия на ур-не предприятия, где в качестве инф потоков считают финансовые, материальные и трудовые: 1С Предприятие).

ПРИМЕРОМ может служить СУ качеством. Отделы предприятия, относящие к этой системе собирают информацию с помощью средств АСУТП, анализируют ее и выдают рекомендацию, например по замене какого-либо технологического оборудования или маршрута обработки.

АСУТП (технологич. процессов) – это человеко-машинная система, предназначенная для управления технологическими процессами, для того чтобы осуществить эффективное управление необходимо выявить все параметры, влияющие на данных тех. процесс.

АСИ(испытаний) – это комплекс оборудования, предназначенный для проведения заключительного этапа производства некоторой продукции, путем испытания ее на соответствие требуемым параметрам.

АСНИ(научных исследований) – в наст. время использ-ся как правило для развития научных исследований, в наиболее сложн обл-тях физики, химии, механики и др.

В первую очередь – это сис-мы для измерения регистрации, накопления и обработки опытных данных, получаемых при проведении экспериментальных исследований, а также для упрл-ия ходом эксперимента, регистрирующий аппаратуру и т.д. Во многих случаях для таких сис-м важной яв-ся ф-ция планирования эксперимента. Целью такого планирования яв-ся уменьшение затрат ресурсов и времени на получение необходимого рез-та.

Как разновидность з-чи автоматизации эксперимента, можно рассматривать з-чу автоматизации испытания технического объекта.

Отличие состоит в том, что управляющее воздействие, возникающее на этапе эксперимента направлено на создание наихудших условий ф-ционирования управляемого объекта, не исключая случая необходимости и аварийной ситуации.

Второе направление – это компьютерная реализация сложн мат моделей и проведения на этой основе выч экспериментов, дополняющих или даже заменяющих эксперименты с реальными объектами или процессами в тех случаях, когда проведение натурных исследований дорого или вообще невозможно.

Технологическая схема эксперимента состоит из нескольких циклически повторяемых этапов:

Построение мат. модели

Разработка алгоритма решения

Программная реализация алгоритма

Проведение расчетов

Анализ результатов

САПР(проектирования) – предназначены для проектирования опр вида изделий или процессов. Они использ-ся для подготовки и обработки проектных данных, выбора рациональных вариантов технич. решений, выполнения расчетных работ, подготовки проектной документации.

В процессе ф-ционирования сис-мы могут использоваться накапливаемые в ней библиотек стандартов, нормативов, типовых элементов и модулей, а так же оптимизационные процедуры.

Рез-том работы САПР явл-ся соответствующ стандартам и нормативам комплект проектной документации, в кот-ом зафиксированы проектные решения по созданию нового или модернизации существующего технич обьекта.

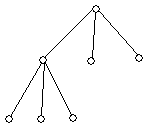

К ак

видно из рис, детализация любого объекта

имеет иерархический вид, а каждый ур-нь

детализации явл-ся ур-нем или аспектом

проектирования.

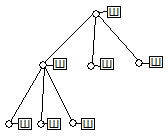

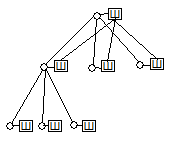

ак

видно из рис, детализация любого объекта

имеет иерархический вид, а каждый ур-нь

детализации явл-ся ур-нем или аспектом

проектирования.

Ур-ни детализации выбираются т.о.чтобы они были обозримы 1-м чел-ом.

Различают 2 вида проектирования:

1) проектирование сверху вниз

2)проектирование снизу вверх

Ни один из этих видов проектирования не применяется на практике в чистом виде, вследствие чего, как правило, применяют итерационные методы. Недостатком проект-я сверху вниз явл-ся то, что технич задание на проектирование может быть не реализуемо из-за отсутствия соотв компонентов или узлов, а проектирование снизу вверх имеет тот недостаток что можно не получить требуемого кач-ва сис-ы из имеющихся компонентов и узлов.

АИС предназначены для накопления, хранения, актуализации и обработки систематизированной инфы в каких-либо предметных обл-тях и представления инфы по запросам пользователей.

***АИС (информации)*** может ф-ционировать самост-но, либо яв-ся компонентом более сложной системы (АСУ или САПР). По характеру информац-ых ресурсов АИС делится на 2 вида:

Фактографическая

Документальная

Фактографические хар-ся тем, что они оперируют фактическими сведениями, представленными в виде спец образом организованных совокупностей формализованных записей денных. Эти записи образуют БД сисмы.

Документальные оперируют не формализованными док-тами произв. структуры с использ-ем естеств. языка. Среди таких сис-м наиболее распространенными явл-ся инф поисковые сис-мы, кот-ые включают программные средства для организации ввода и хранения инфы, поддержки общения с пользователями, обработки запросов и поисковый массив док-тов.

***АОС(Обучающая)*** – это сис-ма для разработки, модификации и использ-ия обучающих программ, упрл-ия учебным процессом в диалоге с обучаемым, а также сбора и обработка инфы. Такая система предназначена для выполнения некот-ых из ф-ций преподавателя-человека.

Этих функций несколько:

Передача нового учебного материала от преподавателя к обучаемому.

Обучение решению з-ч под руководством преподавателя.

Проверка знаний, контроль умений в решении задач

-------------------------------------------------------------------------------------

Классификация систем по масштабу применения систем:

Локальные (в рамках 1 рабочего места)

Местные (в рамках организации)

территориальные (в рамках административной тер-ии)

Отраслевые (в рамках отрасли)

Классификация по режиму использования:

Системы пакетной обработки (АОС - обучающиеся)

Запрос на ответные системы (информационно-поисковые)

Диалоговые системы (САПР – проектирования, АСНИ – научных исследований)

Системы реального времени.

Содержание выделенных классификационных признаков может быть другим.

1) По субстанциональному признаку

а) естественные сис-мы – существуют в объективной действительности (гравитационная постоянная G, скорость света в вакууме с, постоянная Планка h)

б) концептуальные или идеальные сис-мы – отражают реальную действительность, т.е. объективный мир(художник изображает идеальный объект, исходя из представления) в) искусственные сис-мы – созданы человеком, такие как организационные или технические(группа студентов)

2) По признаку организованности(женитьба королей)

а) казуальные сис-мы – сис-мы, для кот-ых формирование организации есть рез-т причинно-следственных связей. Отличительная особенность: отсутствие целей ф-ционирования

б) вероятностные сис-мы – переход сис-мы из одного состояния сис-мы в др, определяется некот-ой вероятностью.

в) детермированные - статические и динамические.

г) целенаправленные сис-мы – в них основами формирования организации являются факторы целесообразности и целеполагания. Эти сис-мы способны к выбору своего поведения в зависимости от внутр. присущей цели (адаптивные, самовоспроизводящиеся, самосохраняющиеся, социальные и т.д.).

3) По характеру взаимодействия с вн средой(ограбление)

а) активные – сис-ма для кот-ой характерно использование окр. среды для обеспечения эффективности ф-ционирования. б) пассивные – сис-мы для кот-ых обмен с окр.средой ведёт к снижению эффективности ф-ционирования.

4) По характеру стабильности

а) статические.

б) динамические.

5) По признаку сложности(Вселенная, схема коденсатор-резистор)

а) простые – сис-мы с небольшим числом элементов и связей, имеющие опр. динамическое поведение.

б) сложные – сис-ма имеющая развитую структуру с большим разнообразием связей и поддающаяся описанию. в) очень сложные – не поддающиеся точному описанию.

Понятие функции системы

Ф-ция – это действия или поведение или деятельность системы. Ф-ция элемента возникает, как реализация его системно-определённых свойств и при формировании элемента и его связи в системе.

Ф-ция системы или набор ф-ций возникает как специфическое для каждой системы порождение всего комплекса ф-ций и дисфункций элементов её составляющих. Любой элемент обладает огромным кол-вом свойств. Одни из этих свойств, при формировании связей подавляются, а др. приобретают ярко выраженный хар-р. Однако, степень подавления системно-незаначащих св-в элементов, как правило, не бывает полной. В связи с этим, при формировании сис-мы, возникают не только полезные ф-ции, обеспечивающие сохранение сис-мы и её качественные особенности, но и дисфункции, негативно влияющие на ф-ционирование сис-мы. Осн. системными хар-ками ф-ции являются 1) совместимость на элементном ур-не(трансплантация)

2) изменчивость(приспособленность организма к условиям)

3) возможность активизации на св-вах элементов

4) интенсивность (выраженность)

5) степень детерминированности(доминантные и рецессивные признаки)

Понятие системы тесно связано с понятием окружающей ее среды. Для системы окружения есть множество предметов вне системы:

1) изменение признаков которых влияет на систему

2) признаки которых изменяются в следствии поведения системы.

Решение задачи отнесения предметов к самой системе или к ее окружению яв-ся в значительной мере произвольной и зависит от целей изучения системы. Общая проблема выделения окружения весьма сложна т.к. для того чтобы указать окружение полностью, необходимо знать все факторы, воздействующие на систему или испытывающие воздействие с ее стороны.

При определении границ системы и ее окружения часто используют метод абстрагирования и идеализации. При использовании этого метода система и ее окружение включает те же предметы, которые кажутся наиболее важными, описывают связи м\у ними более точно и исследуют наиболее интересные признаки, пренебрегая теми, которые не играют существенной роли.

Из определения сис-мы следует, что всякая сис-ма допускает дальнейшее разбиение на подсистемы, т.о. можно сказать что элементы сис-мы сами явл. сис-мами низшего уровня, а переход подсистемы подразумевает множество связей и при этом поведении подсистемы не обязательно подобно исходной сис-мы.

Управление как процесс. Понятие системы управления

Упрл-ние – целенаправленное воздействие на объект для достижения ими желаемого состояния(хар-ки).

Объект упрл-ния – это та часть окр. мира, состояние кот-ой представляет интерес для субъекта в данной ситуации и на кот-ую он может воздействовать целенаправленно.

Под целями будем понимать желаемые результаты такие как:

взаимодействие субъектов с вн средой

удовлетворение их потребностей

поддержание состояния или направленного развития тесно связанных с субъектами множ-в объектов.

Обобщенно цель можно рассматривать как модель будущего. Т.к. для того чтобы объекты достигли поставленной цели, субъект должен осуществлять управляющие воздействия, приводящие к желаемым изменениям управляемых параметров объектов, обусловленных цепями или заданных программой.

Система упрл-ния – это сис-мы любого вида, предназнач для таких воздействий на процессы и объекты кот-ые направлены на достижение опр. целей или совокупности целей.

По хар-ру объектов процессы упрл-ния в сложных системах делятся на след типы:

технологические.

организационные.

организационно-технологические.

К 1-му типу относят технологическое оборуд-ние и процессы, такие как: станки (-//- с ЧПУ), роботы-манипуляторы, автоматические линии, транспортные средства цехов.

Ко 2-му типу относят объекты упрл-ния рассматриваемые как производственные комплексы и подразделения предприятия – цеха, участки.

Ф-ции упрл-ия – это вид деятельности, процесса реализуемой системы, в соответствие с ее назначением на множ-ве элементов.

Организация структур управления

Выделяют неск-ко видов связей, кот-ые присутствуют м/у элементами в структурах упрл-ния.

линейные связи. Это связи м/у элементами чисто административные.

Ф-циональные связи – связи в рамках выполнения опр. ф-ий.

Информационные связи. Связи по обмену инф. По одному ур-ню.

Выделяют неск-ко видов структуры упрл-ния:

Линейная структура( иерархическая)- спецназ: врач, снайпер и т.д.

Это самая простая структура, содержащая только административные связи. Когда у каждого элемента нижн ур-ня есть только одна связь с элементами верхн ур-ня.

А у элементов верхн ур-ня как минимум 2 связи с элементами нижн ур-ня.

Достоинством данной структуры яв-ся

1) легкая управляемость, т.е. у каждого подчиненного только один руководитель;

2)персональная ответственность каждого за его обл-ть деятельности.

а недостатком то, что каждый вышестоящий элемент должен быть в курсе всех событий и яв-ся специалистом во всех областях касающихся его деятельности.

Линейно-Штабная структура(президентская структура власти)

Ш таб

- совет специалистов по разным узким

обл-тям, являющийся всего лишь советником

и никакой ответственности за принятые

решения не несет. В данной структуре у

каждого элемента верхнего уровня

появляется соотв. орган(штаб)

таб

- совет специалистов по разным узким

обл-тям, являющийся всего лишь советником

и никакой ответственности за принятые

решения не несет. В данной структуре у

каждого элемента верхнего уровня

появляется соотв. орган(штаб)

преимуществами такой структуры яв-ся

1)возможность принятия более квалифицированных решений

2)вопросы субординации решаются так же легко как и в линейной структуре

недостатком яв-ся то, что советующий орган(штаб) не за что ответственности не несет ни перед кем не отчитывается.

Линейно функциональная (структура власти на КамАЗе)

Д анная

структура яв-ся наиболее распространенной

при управлении сложными системами.

анная

структура яв-ся наиболее распространенной

при управлении сложными системами.

Достоинства:

1)появление возможности закрепить персональную ответственность с низу до верху в рамках выполнения каждой ф-ции.

2)высокая загрузка персонала и оборудования.

Недостатки: у нижестоящих элементов в рамках разных ф-ий появилось много начальников и вопросы субординации усложнились.

м

атричная

структура

атричная

структура

|

конст |

Расчетч |

Копиров |

Машинист |

Рук-ль А |

|

|

|

+ |

Рук-ль Б |

+ |

+ |

+ |

|

Рук-ль В |

|

|

|

+ |

Рук-ль Г |

+ |

|

|

|

Данная структура позволяет подчинение сотрудников к руководителям в зависимости от выполняемой работы.

Знаком + здесь отмечены те специалисты, кот требуют для выполнения поставленных задач определенному начальнику.

Достоинства

1)высокая гибкость в подходе организации труда

2)максимальная загрузка и использ-ние трудовых ресурсов

Недостатки: чрезвычайно сложные вопросы субординации.

Особенностью данной структуры яв-ся то что система может существовать только в НИИ, конструкторских бюро и т.д.

Системы упрл-ния организационного типа

СУ орг. типа ф-ционируют в различных сферах человеческой деятельности и предназначены для упрл-ния коллективами людей, объединенных в рамках определенных. орг. структур (произв-венных, учебных, социальных и т.д.)совместной деятельностью по достижению каких-либо целей.

Хар-ной особенностью таких систем яв-ся наличие в их составе активных элементов(людей и коллективов),обладающих некот-ой свободой действий.

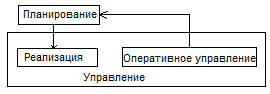

В процессе управления осуществляемом СУ орг. типа выделяют 2 стадии:

Планирование

Управление

Планирование - это процесс заблаговременной подготовки решений о том, что, где, когда и сколько должно быть выполнено, включая обоснование и формирование цели.

Ф-ция планирования яв-ся первичной, наиболее сложной и ответственной ф-цией орг. упрл-ния. Включает обоснование целей, их декомпозицию, сроков и средств их достижения и опрл-ние взаимосвязанных оптимальных совокупностей работ и планов.

Состав ф-ции планирования опрл-ся след. компонентами:

Опрл-ие целевого назначения и ф-циональных обязанностей, а также хар-ра работ на перспективе.

Прогнозирование выполнения работ.

Постановка целей.

Разработка алгоритма или формирование плана действий по достижению целей.

Разработка графика в виде временной последовательности работ по достижению цели.

Составление бюджета (т.е расчет объемов затрат и распределение ресурсов по работам).

Формирование общих правил действий(т.е составление руководящих документов и выработка принципиальных решений).

Формирование целесообразных и систематизированных методов выполнения работы.

В планировании необходимо различать 2 стадии:

Перспективная(стратегическая) стадия

Текущая(тактическая) стадия

Перспективное планирование яв-ся наиболее ответственным, осуществляется на 5 и более лет, находится в компетенции высших звеньев органов упрл-ия, включает выбор и обоснование гл целей организационно-производственной системы, способов и ср-в их достижения, опрл-ия потребного времени и ресурсов.

Текущее планирование предназначено для более детального опрл-ия промежуточных целей и з-ч, разработки способов и ср-в их достижения в течение календарных отрезков времени(до 1-2-х лет).

Оперативное упрл-ние - возникает на стадии реализации решения, когда могут возникать ситуации, требующие корректировки планового решения. Выявление и устранение таких ситуаций называются оперативным упрл-ием.

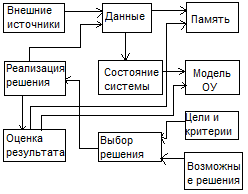

Общая схема упрл-ия

имеет вид:

Дальнейшая детализация стадии упрл-ия и планирования позволяет выделить внутри них ряд компонент, описывающих «жизненный цикл» управленческого решения, включающий цели, выявление, выработку решения и его исполнение.

Структура «жизненного цикла» может быть представлена в виде:

Указанные на схеме элементы опер. упрл-ния образуют последовательную цепочку от выявления ситуаций, требующих корректировок плановых решений до их осуществления.

Они выполняют следующие ф-ции:

Ф-ция учета – фиксация р-тов реализаций плановых решений.

Ф-ция контроля – сопоставление зафиксированных р-тов упрл-ия и текущего состояния упрл-мой системы.

Ф-ция анализа – изучение и использ-ие р-тов контроля для опрл-ия необходимости и степени коррекции плановых решений.

Ф-ция регулирования – осуществление на основе р-тов анализа изменений решения, применяемых на разных стадиях планирования.

Наличие памяти и модели объекта упрл-ия позволяет анализировать поведение системы за длительный период времени, включающий ряд циклов упрл-ия. Такой анализ дает возможность уточнить опрл-ие цели и критериев эффек-ти.