- •12. Принципы преобразования аналоговых сообщений в цифровую форму (кодирование)

- •13. Принципы преобразования цифровых сообщений в аналоговую форму (декодирование)

- •14. Принципы преобразования цифровых сообщений в аналоговую форму (интерполяция)

- •23. При коммутации каналов:

- •24. Коммутация сообщений:

- •25. Коммутация пакетов

- •30. Управление потоками в сетях пакетной коммутацией.

- •31.Классификация радиосигналов

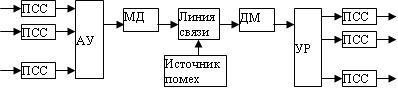

- •32.Принципы построения ррл

- •35.Структурная схема системы радиосвязи

- •37, Спектры периодических колебаний

- •38.Спектры непериодических сигналов.

- •50. Структурная схема радиоприемника

- •51. Радиоприёмник прямого усиления

- •52. Синтезатор частот. Назначение. Виды.

- •53. Виды антенн

- •54. Преобразователь частоты в рпу.

- •55. Оснавные характеристики радиоприемных устройств

1--Первичные, вторичные сети.

Классификация каналов передачи, трактов.

Вообще-то это высказывание сомнений не вызывает. Но чтобы построить такие сети на базе "обычных линий связи", много чего еще потребуется. Необходимы так называемые системы передачи, то есть аппаратура, с помощью которой по линиям связи создают каналы и групповые тракты. А затем организуют из линий, а также узловых и оконечных станций первичные и вторичные сети электросвязи.

Первичные сети состоят только из линий связи, усилительной и каналообразующей аппаратуры на станциях. Вторичные сети содержат, кроме того, узлы коммутации, позволяющие переключать каналы связи на различные направления. А вот уже на основе вторичных сетей создаются многочисленные службы связи, предоставляющие разные услуги. Линии связи, проложенные между городами и в крупных городах, промежуточные усилительные пункты, оконечные пункты - все это первичная сеть, служащая для получения аналоговых и цифровых типовых каналов и трактов.

Первичная сеть делится на магистральную, зоновые и местные сети (см. рис.).

Магистральная, зоновая и местная сети

Типовые каналы электросвязи имеют одни и те же характеристики, вне зависимости от того, на каком участке первичной сети они образованы: эти характеристики строго стандартизованы и четко выполняются. Стандартизованных каналов электросвязи довольно много, но мы имеем в виду только два: аналоговый канал тональной частоты (канал ТЧ) с шириной полосы 0,3-3,4 КГц и основной цифровой канал, пропускная способность которого 64 Кбит/с. По линиям связи первичной сети образуются именно такие каналы. Возможно создание и широкополосных аналоговых каналов, и цифровых каналов с большей пропускной способностью, но подавляющее большинство имеющихся каналов именно таковы.

На базе названных выше элементарных каналов организуют вторичные сети: телефонные, телеграфные, передачи данных, факсимильные. Число служб электросвязи растет прямо на глазах и перевалило за тридцать. Назовем лишь некоторые: городской, междугородный и международный телефон, абонентский телеграф (так называемый "телетайп"), телекс, телетекс, телефакс, бюрофакс, видеотекс и т.д.

Конечно, самая большая вторичная сеть и самые многочисленные службы - телефонные. Наибольшая часть каналов ТЧ и цифровых в нашей стране (надо думать, что и за рубежом) используются для образования телефонных сетей. Более того, часто думают (об этом свидетельствуют многие публикации), что телефонная сеть - единственная вторичная сеть, других просто нет. На самом деле это не так: есть еще телеграфные сети - по ним работают телекс (абонентский телеграф) и телеграфная служба во всех отделениях связи. Есть сети передачи данных, причем не только с темпом 64 Кбит/с, но и более скоростные, например 2048 Кбит/с

2--Симметричные, коаксиальные и волоконно-оптические кабели. Применение. Недостатки и достоинства.

В оптических кабелях направляющей системой служат световоды – оптические волокна ОВ, изготовленные из высококачественного стекла или пластмассы. Количество волокон в кабеле неограниченно и определяется его назначением. Пропускная способность ОВ составляет десятки тысяч каналов, а скорость передачи цифровой информации – десятки и сотни Гигабит в сек.

Масса и наружный диаметр оптического кабеля намного меньше медных кабелей. Конструкции ОК могут содержать медные жилы, используемые для электропитания регенераторов и служебной связи.

Симметричными называются кабели, у которых обе жилы физической цепи (пары) являются однотипными, т.е. изготовлены из однородного материала, имеют одинаковый диаметр, тип изоляции и т.д. Токопроводящие жилы симметричных кабелей изготавливают из круглой медной проволоки диаметром 0,8-1,4 мм либо из алюминиевых проволок. В качестве изоляции используют кабельную бумагу, полистирол, полиэтилен и другие пластмассы. Изолированные жилы симметричных кабелей скручивают в группы, называемые элементами. Скручивание создает отдельным жилам рабочей пары одинаковые условия относительно взаимных и внешних помех. Междугородные высокочастотные симметричные кабели бывают четверочной скрутки: 1х4, 4х4, 7х4. Например, МКС-4х4х1,2.

Основным недостатком симметричных кабелей являются взаимные влияния пар проводов, что ограничивает спектр передаваемых сигналов (до 300 кГц)

3--ФОРМЫ представления сигналов электросвязи представлены рисунком 8.

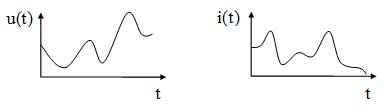

Рисунок 8 - Способы представления сигналов

Временная диаграмма представляет собой график зависимости какого либо параметра сигнала (например, напряжения или тока) от времени (рисунок 9). На временной диаграмме сигнала можно наблюдать форму сигнала. Временную диаграмму (осциллограмму) можно визуально наблюдать с помощью специального измерительного прибора — осциллографа.

Рисунок 9 - Временные диаграммы сигналов

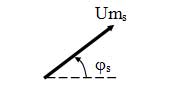

Векторная диаграмма используется при изучении процессов связанных с изменением фазы сигнала (например, при фазовой модуляции). В данной диаграмме сигнал представляется вектором, длина которого пропорциональна амплитуде сигнала, а угол наклона относительно исходного вектора показывает фазу сигнала (рисунок 10).

Рисунок 10 - Векторная диаграмма сигнала

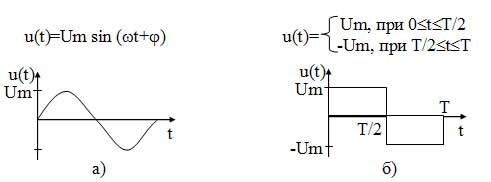

В геометрической диаграмме сигнал представляется в виде геометрического фигуры. Данная диаграмма может быть использована при визуальном представлении объема сигнала. Спектральная диаграмма представляет собой график распределения энергии (спектр амплитуд) или фаз (спектр фаз) сигнала по частотам. Более подробно данный способ представления сигналов будет описан ниже. Данные диаграммы можно наблюдать с помощью специального измерительного прибора — анализатора спектра. Математические модели сигналов Математической моделью сигнала называется математическое выражение, по которому можно определить значения сигнала в любой момент времени. Математические модели необходимы для изучения сигналов и моделировании электрических цепей. Математическая модель может быть задана формулой (рисунок 11а) либо математическим условием (рисунок 11 б)

Рисунок 11 - Способы задания математических моделей

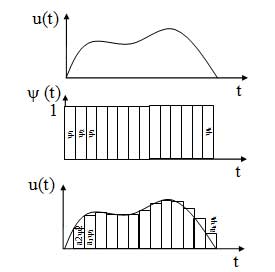

Приведенные выше сигналы являются простыми по форме. Сложные сигналы описать подобными выражениями нельзя. Математическую модель таких сигналов можно записать в виде ряда:

где

ak — коэффициенты пропорциональности;

?k

(t) — элементарные базисные функции.

т.

е. сложный сигнал можно представить в

виде суммы элементарных (простейших)

базисных функций (сигналов) амплитуда

которых будет зависеть от значений

описываемого сигнала. Например, нужно

описать сигнал u(t) представленный

на рисунке 12. Возьмем в качестве базисных

функций прямоугольные импульсы, сдвинутые

один относительно другого на длительность

импульса ? и имеющие единичную

амплитуду. Затем амплитуды этих импульсов

уменьшим до мгновенных значений

описываемого сигнала в каждый конкретный

момент времени. Значение амплитуды в

этом случае будет являться коэффициентом

пропорциональности (ak). Таким образом,

сигнал будет представлен множеством

импульсов с различными амплитудами и

сигнал может быть представлен записанным

выше рядом. Точность описания сигнала

определяется количеством слагаемых

ряда и формой базисных функций: чем

больше нужна точность сигнала, тем

больше слагаемых должен иметь ряд

(необходимо уменьшать длительность

импульсов). В качестве базисных функций

могут быть

где

ak — коэффициенты пропорциональности;

?k

(t) — элементарные базисные функции.

т.

е. сложный сигнал можно представить в

виде суммы элементарных (простейших)

базисных функций (сигналов) амплитуда

которых будет зависеть от значений

описываемого сигнала. Например, нужно

описать сигнал u(t) представленный

на рисунке 12. Возьмем в качестве базисных

функций прямоугольные импульсы, сдвинутые

один относительно другого на длительность

импульса ? и имеющие единичную

амплитуду. Затем амплитуды этих импульсов

уменьшим до мгновенных значений

описываемого сигнала в каждый конкретный

момент времени. Значение амплитуды в

этом случае будет являться коэффициентом

пропорциональности (ak). Таким образом,

сигнал будет представлен множеством

импульсов с различными амплитудами и

сигнал может быть представлен записанным

выше рядом. Точность описания сигнала

определяется количеством слагаемых

ряда и формой базисных функций: чем

больше нужна точность сигнала, тем

больше слагаемых должен иметь ряд

(необходимо уменьшать длительность

импульсов). В качестве базисных функций

могут быть

Рисунок 12 - Представление сложного сигнала базисными функциями

использованы любые функции, но при этом они должны быть обязательно простыми. Наиболее удобными в описании и техническом получении являются гармонические функции

4--Преобразование аналоговых сигналов в цифровые.

Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) предназначены для преобразования аналоговых (непрерывных) сигналов в цифровую форму. Преобразование аналогового сигнала происходит в определенные моменты времени, которые называются точками отсчета. Количество отсчетов за единицу времени определяет частоту дискретизации (преобразования), которая, в свою очередь, определяется быстродействием и условиями использования АЦП. Интервал времени между отсчетами Тотс и частота дискретизации fпр связаны соотношением:

Тотс = 1/fпр.

В измерительной технике для преобразования медленно меняющихся процессов частота преобразования может быть установлена небольшой - единицы Герц и менее. В устройствах, где требуется преобразовывать сигналы в масштабе реального времени, частота преобразования выбирается из условия достижения максимальной точности восстановления цифрового сигнала в аналоговую форму. Например, преобразование речевого сигнала в дискретную форму. При этом частота дискретизации определяется как fпр = 2Fмах, где Fмах - максимальная частота речевого сигнала.

Для обеспечения преобразования без искажений требуется выполнение условия:

tпр Тотс,

где tпр - время преобразования АЦП одного отсчета.

Основные параметры АЦП определяются также как и параметры ЦАП (см. п. 17.1)

По принципу дискретизации и структуре построения АЦП делятся на две группы: 1-группа АЦП с применением ЦАП и 2-группа АЦП без ЦАП.

К первой группе относятся:

АЦП последовательного счета (развёртывающего типа);

- АЦП последовательного приближения (поразрядного уравновешивания);

- следящий АЦП.

К второй группе относятся:

- АЦП прямого преобразования;

- АЦП двойного интегрирования;

- АЦП с применением генератора, управляемого напряжением (ГУН).

Каждый тип АЦП имеет свои достоинства и недостатки. На практике встречаются все выше перечисленные типы АЦП.

5-- Линейное кодирование.

5. При линейном кодировании квантование выполняется по равномерной шкале квантования, когда шаг квантования является постоянным.

Максимальное число уровней квантования при равномерном квантовании:

M= 2m- 1.

Нумерация уровней квантования осуществляется преобразованием десятичного числа в двоичное по следующему правилу:

1) десятичное число условных шагов квантования представляется суммой чисел, например: 105 = 64+32+8+1;

2) в ряду чисел единицы ставятся там, где есть числа, и нули там, где их нет:

64+32+8+1=105;

1×26 + 1×25 + 0×24 + 1×23 + 0×22 + 0×21 +1×20.

Совокупность коэффициентов, состоящая из нулей и единиц, называется кодовой группой. Числу 105 в десятичной системе исчисления, соответствует кодовая группа 1101001 в двоичной системе исчисления

Число единиц и нулей в кодовой группе определяет её разрядность.

Если кодовая группа содержит m разрядов, то с помощью такого кода можно закодировать M = 2m уровней. Так, при m = 3 M = 8, а при m = 7 M = 128.

Т.к. телефонные сигналы являются двухполярными, при их дискретизации получают последовательность разнополярных импульсов.

Для кодирования используют симметричный двоичный код, в котором для кодирования полярности импульса к ИКМ сигналу (кодовой группе) добавляется ещё один разряд слева. Положительным отсчётам присваивается единица, а отрицательным – 0.

На приеме при декодировании осуществляется обратное преобразование. Входным сигналом декодера является 8 – разрядная кодовая группа. Первый разряд определяет полярность отсчета и в соответствии с принятой кодовой комбинацией включаются эталонные токи, суммарный ток которых определяет величину декодируемого АИМ – сигнала.

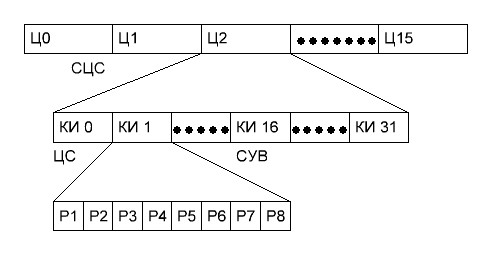

Групповой сигнал (цикл передачи) объединяет 32 канальных интервала.

6--Модуляция

Модуляция – это изменение одного или нескольких параметров по закону передаваемого сообщения. При переменном токе модулированными параметрами являются амплитуда, частота, фаза. При постоянном – величина и направление тока.

7--Формирование группового сигнала.

Групповой сигнал (цикл передачи) объединяет 32 канальных интервала. 30 - для передачи полезной информации и 2 - для передачи служебных сигналов.

8-- Помехи и искажения в канале

При передаче сигнала по линии связи он искажается и воспроизводится с некоторой ошибкой. Причиной таких ошибок являются искажения сигналов в канале связи и помехи, воздействующие на сигнал [5, 21]

Искажения часто обусловлены известными характеристиками линии связи и тогда могут быть устранены путем надлежащей коррекции.

Помехи заранее неизвестны и поэтому не могут быть полностью устранены. Они весьма разнообразны как по своему происхождению, так и по физическим свойствам. Можно дать следующую классификацию помех по месту их возникновения:

атмосферные помехи;

промышленные помехи (индустриальные помехи);

космические помехи;

электризационные помехи;

помехи посторонних каналов связи;

внутренние шумы.

Атмосферные помехи обусловлены электрическими процессами в атмосфере и, прежде всего, грозовыми разрядами. Энергия этих помех сосредоточена, главным образом, в области ДВ и СВ.

Промышленные помехи возникают из-за резких изменений тока в электрических цепях всевозможных электроустановок. К ним относятся помехи от электротранспорта, электрических моторов, медицинских установок, систем зажигания двигателей и т.д.

Космические помехи создаются радиоизлучением внеземных источников. Они создают общий шумовой фон и в наибольшей степени проявляются на ультракоротких волнах.

Электризационные помехи, часто возникающие во время пурги или песчаной бури, создаются наэлектризованными снежными частицами или песчинками. Эти помехи возникают при скорости ветра свыше 5,5 м/с и ощутимы на частотах ниже 15 МГц.

Помехи посторонних каналов связи – обусловлены работой посторонних радиостанций. С учетом источника происхождения их называют также стационарными. Этот вид помех наиболее характерен для КВ диапазоне.

В зависимости от характера изменения во времени различают флуктуационные, импульсные (сосредоточенные во времени) и узкополосные (сосредоточенные по спектру) помехи.

Флуктуационная помеха представляет собой непрерывное колебание, меняющееся случайным образом. Часто она описывается нормальным законом распределения. Быстрое изменение во времени позволяет заменить реальные флюктуационные помехи так называемым белым шумом - процессом с постоянным спектром.

Импульсные помехи представляет собой случайную последовательность коротких сигналов обычно следующих редко, что реакция приемника на текущий импульс успевает уменьшится до нуля к моменту появления очередного импульса. Типичными примерами таких помех являются сигналы, создаваемые разрядами молний или искрением контактов в электрических двигателях.

Сосредоточенные по спектру помехи занимают сравнительно узкую полосу частот, существенно меньшую полосы частот сигнала. Чаще всего они обусловлены сигналами посторонних радиостанций, или излучениями промышленных или медицинских генераторов высокой частоты различного назначения.

В

зависимости от характера воздействия

различают аддитивную помеху ![]() суммирующуюся

с полезным сигналом и мультипликативную

помеху

суммирующуюся

с полезным сигналом и мультипликативную

помеху ![]()

|

(1.1) |

где ![]() –

переданный сигнал,

–

аддитивная помеха;

–

переданный сигнал,

–

аддитивная помеха;

мультипликативная помеха :

|

(1.2) |

где – некоторая случайная функция, отражающая изменение во времени коэффициента передачи канала связи.

В реальных системах связи часто действуют как аддитивная, так и мультипликативная помехи:

|

(1.3) |

10--Принцыпы преобразования аналогвых сообщений в цифровую форму

У сигнала существуют 3 типа:

Аналоговые

Дискретные

Цифровые

Аналоговые – это сигналы непрерывные во времени, они определены во все моменты времени. Дискретные – это сигналы представленные последовательностью отсчётов, т.е. значениями сигналов в дискретные моменты времени. Цифровые – это сигналы дискретные во времени (или в пространстве) и квантованные по уровню. Вычислительные процедуры в компьютере выполняются именно в цифровых сигналах. Для того, что бы компьютер мог выполнить обработку сигнала необходимо выполнить преобразование сигнала из аналоговой формы в цифровую. После обработки выполняется обратное преобразование, поскольку большинство бытовых устройств управляются аналоговыми сигналами. Аналого-цифровое преобразование сигнала

Аналого-цифровое преобразование сигнала включает в себя два этапа: 1.Дискретизация сигнала (во времени или пространстве)

2.Квантование по уровню

На

этапе дискретизации берутся отсчёты

сигнала с некоторым периодом дискретизации

(Т). Частоту

дискретизации можно определить по

формуле ![]() Процесс

получения отсчёта входного сигнала

должен занимать очень малую часть

периода дискретизации, что бы снизить

динамические ошибки преобразования,

обусловленные изменением сигнала за

время снятия отсчёта.

Частота

дискретизации выбирается из теоремы

Котельникова.

В ней утверждается, что для того что бы

по отсчётам сигнала можно было бы сколь

угодно точно восстановить непрерывный

сигнал необходимо что бы частота

дискретизации не менее чем в два раза

превосходила верхнюю частоту спектра

дискретизируемого сигнала.

11.Принципы

преобразования аналоговых сообщений

в цифровую форму (квантование по уровню)

Процесс

получения отсчёта входного сигнала

должен занимать очень малую часть

периода дискретизации, что бы снизить

динамические ошибки преобразования,

обусловленные изменением сигнала за

время снятия отсчёта.

Частота

дискретизации выбирается из теоремы

Котельникова.

В ней утверждается, что для того что бы

по отсчётам сигнала можно было бы сколь

угодно точно восстановить непрерывный

сигнал необходимо что бы частота

дискретизации не менее чем в два раза

превосходила верхнюю частоту спектра

дискретизируемого сигнала.

11.Принципы

преобразования аналоговых сообщений

в цифровую форму (квантование по уровню)

Квантование выполняется при линейном кодировании по равномерной шкале квантования, когда шаг квантования является постоянным.

Максимальное число уровней квантования при равномерном квантовании:

M= 2m- 1.

Нумерация уровней квантования осуществляется преобразованием десятичного числа в двоичное по следующему правилу:

1) десятичное число условных шагов квантования представляется суммой чисел, например: 105 = 64+32+8+1;

2) в ряду чисел единицы ставятся там, где есть числа, и нули там, где их нет:

64+32+8+1=105;

1×26 + 1×25 + 0×24 + 1×23 + 0×22 + 0×21 +1×20= 1101001

12. Принципы преобразования аналоговых сообщений в цифровую форму (кодирование)

Кодирование бывает линейным и нелинейным.

При линейном кодировании квантование выполняется по равномерной шкале квантования, когда шаг квантования является постоянным.

Процесс нелинейного кодирования состоит из 3 этапов:

- кодирование полярности отсчета;

- кодирование номера сегмента, в котором заключен отсчет;

- кодирование отсчета в пределах данного сегмента.

Таким образом, первым тактом кодирования кодируется полярность

отсчета (положительный – плюс, отрицательный – минус), 2-4 разряды – кодирование номера сегмента, 5-8 разряды – кодирование отсчета по закону линейного кодирования.

Кодирование источника позволяет устранить избыточность,

имеющуюся в исходном сообщении.Для устранения избыточности используются различные алгоритмы:

-алгоритм Шэннона-Фано;

-методика Хаффмена;

-алгоритм LZ, LZW и др.

Кодирование канала позволяет повысить помехоустойчивость

передаваемых сообщений.Для повышения помехоустойчивости используются различные помехоустойчивые коды:

-Хэмминга;

-циклические (Боуза-Чоудхури-Хоквингэма, Файра);

-сверточные коды;

-Рида-Соломона;

-треллис-коды;

-коды с перемежением и др.

13. Принципы преобразования цифровых сообщений в аналоговую форму (декодирование)

При декодировании осуществляется обратное преобразование, значит обратный процесс к кодированию. Входным сигналом декодера является 8 – разрядная кодовая группа. В соответствии с принятой кодовой комбинацией выбирается основной эталон и соответствующие 4 дополнительные эталоны, суммарный ток которых определяет величину декодируемого АИМ – сигнала.

14. Принципы преобразования цифровых сообщений в аналоговую форму (интерполяция)

Интерполя́ция, интерполи́рование — в вычислительной математике способ нахождения промежуточных значений величины по имеющемуся дискретному набору известных значений.

Рассмотрим

систему несовпадающих точек ![]() (

(![]() )

из некоторой области

)

из некоторой области ![]() .

Пусть значения функции

.

Пусть значения функции ![]() известны

только в этих точках:

известны

только в этих точках:

![]()

Задача

интерполяции состоит в поиске такой

функции ![]() из

заданного класса функций, что

из

заданного класса функций, что

![]()

Точки называют узлами интерполяции, а их совокупность — интерполяционной сеткой.

Пары ![]() называют точками

данных или базовыми

точками.

называют точками

данных или базовыми

точками.

Разность

между «соседними» значениями ![]() — шагом

интерполяционной сетки.

Он может быть как переменным, так и

постоянным.

— шагом

интерполяционной сетки.

Он может быть как переменным, так и

постоянным.

Функцию ![]() — интерполирующей

функцией или интерполянтом.

— интерполирующей

функцией или интерполянтом.

15.Показатели качества каналов передачи информации.

К основным характеристикам линий связи относятся:

амплитудно-частотная характеристика;

полоса пропускания;

затухание;

помехоустойчивость;

перекрестные наводки на ближнем конце линии;

пропускная способность;

достоверность передачи данных;

удельная стоимость.

В первую очередь разработчика вычислительной сети интересуют пропускная способность и достоверность передачи данных, поскольку эти характеристики прямо влияют на производительность и надежность создаваемой сети. Пропускная способность и достоверность - это характеристики как линии связи, так и способа передачи данных. Поэтому если способ передачи (протокол) уже определен, то известны и эти характеристики. Например, пропускная способность цифровой линии всегда известна, так как на ней определен протокол физического уровня, который задает битовую скорость передачи данных - 64 Кбит/с, 2 Мбит/с и т. п.

Амплитудно-частотная характеристика показывает, как затухает амплитуда синусоиды на выходе линии связи по сравнению с амплитудой на ее входе для всех возможных частот передаваемого сигнала. Вместо амплитуды в этой характеристике часто используют также такой параметр сигнала, как его мощность.

Полоса пропускания (bandwidth) - это непрерывный диапазон частот, для которого отношение амплитуды выходного сигнала ко входному превышает некоторый заранее заданный предел, обычно 0,5. То есть полоса пропускания определяет диапазон частот синусоидального сигнала, при которых этот сигнал передается по линии связи без значительных искажений. Знание полосы пропускания позволяет получить с некоторой степенью приближения тот же результат, что и знание амплитудно-частотной характеристики.

Затухание (attenuation) определяется как относительное уменьшение амплитуды или мощности сигнала при передаче по линии сигнала определенной частоты. Таким образом, затухание представляет собой одну точку из амплитудно-частотной характеристики линии. Часто при эксплуатации линии заранее известна основная частота передаваемого сигнала, то есть та частота, гармоника которой имеет наибольшую амплитуду и мощность. Поэтому достаточно знать затухание на этой частоте, чтобы приблизительно оценить искажения передаваемых по линии сигналов. Более точные оценки возможны при знании затухания на нескольких частотах, соответствующих нескольким основным гармоникам передаваемого сигнала.

Затухание А обычно измеряется в децибелах (дБ, decibel - dB) и вычисляется по следующей формуле:

А = 10 log10 Рвых /Рвх,

где Рвых ~ мощность сигнала на выходе линии, Рвх - мощность сигнала на входе линии.

Абсолютный уровень мощности, например уровень мощности передатчика, также измеряется в децибелах. При этом в качестве базового значения мощности сигнала, относительно которого измеряется текущая мощность, принимается значение в 1 мВт. Таким образом, уровень мощности р вычисляется по следующей формуле:

р = 10 log10 Р/1мВт [дБм],

где Р - мощность сигнала в милливаттах, а дБм (dBm) - это единица измерения уровня мощности (децибел на 1 мВт).

16--Принципы построения и структурные схемы многоканальных систем.

При многократном использовании линий связи широкое применение получил метод частотного разделения каналов (ЧРК), при котором сигналы различных каналов размещаются в определенной последовательности по шкале частот

Принцип построения систем передачи с частотным разделением каналов основан на том, что каждому каналу отводится своя полоса частот.Для этого исходный сигнал в спектре (0,3-3,4)кГц подается на модулятор М, который с помощью индивидуальной несущей переносит сигнал в высокочастотный спектр. Полосовые фильтры в тракте передачи выделяют полезную боковую полосу частот. Преобразованные сигналы объединяются и в групповой форме передаются по линии. Демодуляторы ДМ с помощью соответствующих несущих преобразуют высокочастотный сигнал в полосу частот (0,3-3,4)кГц, которая выделяется или полосовым фильтром ПФ или фильтром нижних частот ФНЧ и передается к абоненту.

Рис.

3.3 Структурная схема многоканальной

системы связи

Рис.

3.3 Структурная схема многоканальной

системы связи

17--Методы мультиплексирования и демультиплексирования сигналов, основанные на частотном разделении.

Мультиплексор в оптике — устройство в ВОЛС, позволяющее, с помощью пучков света с разными длинами волн и дифракционной решетки (фазовой, амплитудной), передавать по одной коммуникационной линии одновременно несколько различных потоков данных.

Мультиплексор в телекоммуникациях — устройство или программа, позволяющая передавать по одной коммуникационной линии или каналу передачи одновременно несколько различных потоков данных.

Мультиплексор в электронике — компонент, который подключает одну из нескольких входных линий к единичной выходной линии с помощью цифровой команды, называемой адресом.

Демультиплексор — это логическое устройство, предназначенное для переключения сигнала с одного информационного входа на один из информационных выходов. Таким образом, демультиплексор в функциональном отношении противоположен мультиплексору.

Частотное разделение каналов, Мультиплексирование с разделением по частоте (англ. Frequency-Division Multiplexing, FDM)

Разделение каналов осуществляется по частотам. Так как радиоканал обладает определённым спектром, то в сумме всех передающих устройств и получается современная радио связь. Например: спектр сигнала для мобильного телефона 8 МГц. Если мобильный оператор даёт абоненту частоту 880 МГц, то следующий абонент может занимать частоту 880+8=888 МГц. Таким образом, если оператор мобильной связи имеет лицензионную частоту 800—900 МГц, то он способен обеспечить около 12 каналов, с частотным разделением.

Частотное разделение каналов применяется в технологии X-DSL. По телефонным проводам передаются сигналы различной частоты: телефонный разговор-0,3-3,4 кГц а для передачи данных используется полоса от 28 до 1300 кГц.

Очень важно фильтровать сигналы. Иначе будут происходить наложения сигналов, из-за чего связь может сфильно ухудшиться

18--Методы мультиплексирования и демультиплексирования сигналов, основанные на временном разделении.

Мультиплексор в оптике — устройство в ВОЛС, позволяющее, с помощью пучков света с разными длинами волн и дифракционной решетки (фазовой, амплитудной), передавать по одной коммуникационной линии одновременно несколько различных потоков данных.

Мультиплексор в телекоммуникациях — устройство или программа, позволяющая передавать по одной коммуникационной линии или каналу передачи одновременно несколько различных потоков данных.

Мультиплексор в электронике — компонент, который подключает одну из нескольких входных линий к единичной выходной линии с помощью цифровой команды, называемой адресом.

Демультиплексор — это логическое устройство, предназначенное для переключения сигнала с одного информационного входа на один из информационных выходов. Таким образом, демультиплексор в функциональном отношении противоположен мультиплексору.

Многоканальные системы с ВРК широко используются для передачи аналоговой и дискретной информации.

Принцип временного объединения каналов удобно пояснить с помощью синхронно вращающихся распределителей на передающей и приемной стороне (рис. 8.9).

Временное мультиплексирование (англ. Time Division Multiplexing, TDM) — технология аналогового или цифрового мультиплексирования, в котором несколько сигналов или битовых потоков передаются одновременно как подканалы в одном коммуникационном канале.

Передача данных в таком канале разделена на временные интервалы (таймслоты) фиксированной длины, отдельные для каждого канала. Например: некоторый блок данных или подканал 1 передается в течение временного интервала 1, подканал 2 во временной интервал 2 и т. д. Один фрейм TDM состоит из одного временного интервала, выделенного одному определенному подканалу. После передачи фрейма последнего из подканалов происходит передача фрейма первого подканала и т. д. по порядку.

19--Методы мультиплексирования и демультиплексирования сигналов, основанные на кодовом разделении.

Мультиплексор в оптике — устройство в ВОЛС, позволяющее, с помощью пучков света с разными длинами волн и дифракционной решетки (фазовой, амплитудной), передавать по одной коммуникационной линии одновременно несколько различных потоков данных.

Мультиплексор в телекоммуникациях — устройство или программа, позволяющая передавать по одной коммуникационной линии или каналу передачи одновременно несколько различных потоков данных.

Мультиплексор в электронике — компонент, который подключает одну из нескольких входных линий к единичной выходной линии с помощью цифровой команды, называемой адресом.

Демультиплексор — это логическое устройство, предназначенное для переключения сигнала с одного информационного входа на один из информационных выходов. Таким образом, демультиплексор в функциональном отношении противоположен мультиплексору.

CDMA (англ. Code Division Multiple Access — множественный доступ с кодовым разделением) — технология связи, обычно радиосвязи, при которой каналы передачи имеют общую полосу частот, но разную кодовую модуляцию. Наибольшую известность на бытовом уровне получила после появления сетей сотовой мобильной связи, ее использующих, из-за чего часто ошибочно исключительно с ней (сотовой мобильной связью) и отождествляется.

Принцип работы

Для радиосистем существует два основных ресурса - частота и время. Разделение пар приёмников и передатчиков по частотам таким образом, что каждой паре выделяется часть спектра на всё время соединения, называется FDMA (Frequency Division Multiple Access). Разделение по времени таким образом, что каждой паре приёмник-передатчик выделяется весь спектр или большая его часть на выделенный отрезок времени, называют TDMA (Time Division Multiple Access). В CDMA (Code Division Multiple Access), для каждого узла выделяется весь спектр частот и всё время. CDMA использует специальные коды для идентификации соединений. [1] Каналы трафика при таком способе разделения среды создаются посредством применения широкополосного кодо-модулированного радиосигнала — шумоподобного сигнала, передаваемого в общий для других аналогичных передатчиков канал, в едином широком частотном диапазоне.

20--Плезиохронная цифровая иерархия (PDH).

Плезиохронная цифровая иерархия (PDH, Plesiochronous Digital Hierarchy) — цифровой метод передачи данных и голоса, основанный на временном разделении канала и технологии представления сигнала с помощью импульсно-кодовой модуляции (ИКМ).

Основные принципы

В технологии PDH в качестве входного используется сигнал основного цифрового канала (ОЦК), а на выходе формируется поток данных со скоростями n × 64 кбит/с. К группе ОЦК, несущих полезную нагрузку, добавляются служебные группы бит, необходимые для осуществления процедур синхронизации и фазирования, сигнализации, контроля ошибок (CRC), в результате чего группа приобретает форму цикла.

В начале 80-х годов было разработано 3 таких системы (в Европе, Северной Америке и Японии). Несмотря на одинаковые принципы, в системах использовались различные коэффициенты мультиплексирования на разных уровнях иерархий. Описание стыков этих интерфейсов и уровней мультиплексирования дано в рекомендации G.703. Потока E5 не существует согласно рекомендации G.702 (11/88)[1].

21. Системы передачи SDH рассчитаны на транспортирование цифровых потоков PDH различных стандартов и уровней, а также широкополосных сигналов, связанных с внедрением новых услуг электросвязи.

Достоинства SDH:

- возможность разработки эффективных и гибких сетей связи;

- позволяет выделить сигнал любого уровня без демультиплексирования основного сигнала;

- стандартные интерфейсы обеспечивают совместимость оборудования различных фирм;

- обеспечивает лучшее управление сетью, даже из одного центра.

На каждом уровне SDH стандартизированы скорости передачи группового сигнала и структуры циклов.

В качестве основного формата сигнала в SDH принят синхронный транспортный модуль STM, имеющий скорость передачи 155,52 Мбит/с.

STM-1 несет основную информационную нагрузку, например, поток Е4 со скоростью 140 Мбит/с, и дополнительные сигналы, обеспечивающие функции контроля, управления, обслуживания, поэтому скорость увеличивается до 155 Мбит/с.

22. В сети SDH сложнее технология мультиплексирования, усилились требования по синхронизации, методы эксплуатации и технологии измерений намного сложнее по сравнению с PDH.

В процессе развития сети SDH разработчики могут использовать ряд решений, характерных, для глобальных сетей, таких как формирование своего "остова" (backbone) или магистральной сети в виде ячеистой (mush) структуры, позволяющей организовать альтернативные (резервные) маршруты, используемые в случае возникновения проблем при маршрутизации виртуальных контейнеров по основному пути. Это, наряду с присущими сетям SDH внутренним резервированием, позволяет повысить надёжность всей сети в целом. Причём при таком резервировании на альтернативных маршрутах могут быть использованы альтернативные среды распространения сигнала. Например, если на основном маршруте используется ВОК, то на резервном - РРЛ, или наоборот.