- •Значение, задачи, содержание и принципы изучения лексики и фразеологии в школе.

- •Школьный словарь строения слов русского языка

- •II. Ответьте на вопросы:

- •Виды упражнений по составу слова и словообразованию. Морфемный и словообразовательный разбор.

- •Порядок разбора

- •Значение, задачи, содержание и принципы изучения морфологии.

- •Порядок синтаксического разбора простого предложения

- •4. Умения и навыки по фонетике:

- •Упражнения:

- •1. Обозначение звуков буквами:

Типичные орфоэпические ошибки учащихся, вызванные влиянием украинского языка. Пути их устранения при изучении фонетики в 5 классе.

Орфоэпия как самостоятельный отдел лингвистики, изучает "совокупность правил устной речи, обеспечивающих единство её звукового оформления в соответствии с нормами национального языка, исторически выработавшимися и закрепившимися в литературном языке".

Авторы пособия по орфоэпии «Учимся говорить правильно» Л.Ш. Тлюстен и М.К. Тутарищева выделяют ряд причин, которые препятствуют выработке норм литературного произношения. К ним относятся:

1.Влияние диалекта (оканье, цоканье, яканье…)

2.Влияние жаргона, сленга: хотя человек знает, как нужно произносить правильно, но произносит иначе, так как такое произношение положительно воспринимается на улице.

3.Влияние письма: произносят так, как пишут.

4.Незнание правил орфоэпии: чтобы овладеть нормами литературного произношения, необходимо знать научные основы и правила, которым подчиняется орфоэпия.

5.Недостаточное внимание уделяется в школе вопросам орфоэпии (по сравнению с орфографией, лексикой, грамматикой): очень мало пособий, справочников, словарей по орфоэпии.

6.Влияние особенностей звуковой системы родного языка при изучении русского языка как народного.

7.Автоматизм устной речи.

Следовательно, можно выделить три типа орфоэпических ошибок:

1)ошибки, вызванные влиянием написания слов;

2)ошибки просторечного характера;

3)ошибки диалектного произношения.

Остановимся и подробнее рассмотрим каждый из этих типов.

Для младших школьников наиболее характерны следующие орфоэпические ошибки, обусловленные воздействием письма:

произношение местоимения что и его производных;

произношение сочетания - чн - в отдельных словах;

произношение слова сегодня и окончаний - ого -, -его -;

произношение существительных район, почтальон.

В своём пособии Л.Ш.Тлюстен делит все ошибки, связанные с ударением, на несколько групп.

ошибки в произношении кратких имён прилагательных в форме женского рода;

неверное ударение в форме сравнительной степени имен прилагательных;

отступление от норм произношения полных прилагательных;

ошибки в выборе места ударения в причастиях;

нарушение норм ударения при произношении глагольных форм;

ошибки в произношении имён существительных;

нарушение норм ударения в наречиях;

неумение различать омонимы по признаку ударения;

ошибки в произношении терминов.

Исходя из выше сказанного, хотелось бы порекомендовать:

- создать в классе атмосферу борьбы за высокую культуру речи;

- наиболее полно использовать материал программы по русскому

языку по данному вопросу;

- широко использовать текстовой материал учебников в целях

обучения детей нормам литературного произношения и ударения;

- использовать дополнительные средства: система произносительных

упражнений (в виде дополнительных заданий к текстам учебников),

произносительные таблицы и плакаты, карточки для

индивидуальной работы с учащимися;

- учить детей самостоятельно пользоваться орфоэпическими

словарями.

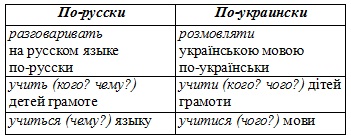

Сравните!

Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования:

- историко-теоретический (анализ философской, лингвистической, психолого-педагогической и учебно-методической литературы);

- статистический (анализ устных ответов, анкетирование, наблюдение, беседы; классификация орфоэпических ошибок, их количественная характеристика);

- экспериментальный (констатирующий эксперимент - проверка уровня произносительной культуры учащихся начальных классов; обучающий эксперимент - выявление доступности и целесообразности разработанной системы обучения); - контрольный (выявление эффективности разработанной системы упражнений, методов и приемов обучения русскому литературному произношению.

Главным методом исследования является индуктивно-дедуктивный метод, основанный на наблюдении, анализе, классификации и последующем синтезе исследуемых явлений.

Значение, задачи, содержание и принципы изучения лексики и фразеологии в школе.

. Без лексики не было бы и языка. Номинативный фонд языка пополняют также и фразеологизмы. Лексика пронизывает язык во всех направлениях: звуки, морфемы рассматриваются в слове, так как вне слов они не существуют; морфологические категории рассматриваются только в слове; предложения тогда становятся коммуникативно значимыми, когда они наполнены словами. Без слов не может быть никакой научной информации. Изучение лексики и фразеологии в школе имеет как познавательные (образовательные), так и практические цели. Познавательные цели работы по лексике и фразеологии предполагают формирование у школьников научного мировоззрения, вооружение их основами знаний о лексике и фразеологии русского языка, развитие у учащихся языкового эстетического идеала. При формировании у детей научного мировоззрения знания по лексике и фразеологии играют существенную роль в процессе раскрытия функций языка в обществе (общения, передачи и хранения информации), связи языка с жизнью общества, изменений, происходящих в языке, роли русского языка в современном мире. В лексике наиболее наглядно проявляется связь языка с жизнью общества: появление нового требует слова для его обозначения, уход из употребления какого-либо предмета, явления влечет за собой постепенное забывание слова, служившего его названием. Изучение лексики и фразеологии существенно пополняет знания школьников о русском языке. Учащиеся познакомятся с одной из основных единиц языка — словом (наряду со звуком и предложением), а также фразеологизмом, обладающим лексическими и грамматическими значениями, а также с тем, что слово и фразеологизм разными отношениями связаны с другими единицами языка. Школьники узнают об источниках пополнения словарного и фразеологического запаса языка, о членении лексики по территориальному и социальному признакам. Ученики получат сведения о том, что слова и фразеологизмы в языке не изолированы друг от друга, а объединены в группы. Реализация познавательно-эстетической задачи во многом также опирается на знание школьниками свойств слов и фразеологизмов, способных иметь, наряду с номинативными, добавочные значения и обладающих функционально-стилистическими особенностями. Изучение лексики в значительной мере способствует патриотическому и интернациональному воспитанию учащихся, обеспечивает условия для развития их мышления, воспитывает у школьниковлюбовь к родному языку, формирует у детей стремление овладеть словарным богатством русского языка.

Практическиецели изучения лексики и фразеологии — формирование учебно-языковых лексикологических и фразеологических умений — способствуют созданию предпосылок для работы по русскому языку в различных направлениях: по орфографии и грамматике, по обогащению словарного запаса учащихся. Овладение орфографическими умениями тесно связано с усвоением ряда сведении о слове. Так, знание того, что слово, в отличие от свободного сочетания слов, непроницаемо для других слов, позволяет учащимся не допускать ошибок на раздельное написание приставок (особенно это касается глаголов с приставками). Понимание структурной и семантической близости слов дает опору для подбора проверочных написаний. Знакомство с синонимами и антонимами облегчает работу по формированию навыков слитного и раздельного написания не и нис именными частями речи и наречиями. Изучение слов и фразеологизмов способствует также лучшему осознанию других языковых единиц путем сопоставления их функций и значений (если оно имеется у сопоставляемых единиц) и зависимости функционирования единиц словообразования, морфологии и синтаксиса от специфики лексического значения слов. Так, отмечается связь сочетания словообразовательных морфем (частей слова) со значением производящей (мотивирующей) основы при производстве новых слов, образования словоформ с лексическим значением многозначного слова (зуб: зубы и зубья), а также взаимосвязь сочетающихся слов с их лексическими значениями при создании словосочетаний (например, коричневое платье, коричневые глаза, но:карие глаза). Знание учащимися лексикологических и фразеологических понятий обеспечивает условия для ознакомления детей с языковыми особенностями изучаемых литературных произведений.

Основу школьного курса лексики составляют лексические понятия современной лексикологии. Содержание курса «Лексика и фразеология» отражено в школьных программах по русскому языку.

В новых программах по русскому языку (2004) раздел «Лексика и фразеология» изучается ступенчато с 5 по 9 класс.

В раздел «Лексика и фразеология» включены следующие понятия:

5 класс - слово, лексическое значение слова, добавочные значения: эмоционально-экспрессивное и стилистическое; однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значение слова; группы слов по значению: синонимы, антонимы, омонимы; тематические группы слов;

6 класс - общеупотребительные и необщеупотребительные (диалектные и профессиональные слова); фразеологизмы; пословицы, поговорки, афоризмы как разновидность фразеологизмов;

7 класс - исконно русские и заимствованные слова; устаревшие слова и неологизмы;

8 класс – слова общеупотребительные и ограниченные в употреблении, жаргонные слова; термины, тематические группы терминов.

Часть из этих понятий характеризует лексику с точки зрения значения слов, часть - с точки зрения их употребления, часть – происхождения.

В 9 классе рассматриваются следующие темы: лексическое и фразеологическое богатство русского языка, эмоционально и стилистически окрашенные слова и фразеологизмы; лексико-семантические группы слов; стилистические возможности лексических средств.

В программу включены также понятия из области лексикографии:

5 класс - толковый словарь, словарная статья, помета в словарной статье;

6 класс - фразеологический словарь;

7 класс - словарь иностранных слов, этимологический словарь.

При изучении лексики и фразеологии формируются учебно-языковые лексикографические и фразеологические умения. Учащиеся должны уметь:

отличать лексическое значение слова от грамматического;

толковать лексическое значение известных им слов и фразеологизмов, используя различные приёмы толкования значения слов;

определять, в каком значении употреблены слова и фразеологизмы в контексте;

находить в контексте изученные лексические и фразеологические явления;

подбирать изученные явления и фразеологизмы;

группировать изученные лексические явления и фразеологизмы;

пользоваться различными типами толковых словарей.

В связи с изучением лексики проводится также словарно-семантическая и словарно-стилистическая работа , которая направлена на формирование умений использовать слова в разных стилях речи в соответствии с их значением и стилистическими свойствами. Учащиеся должны уметь: 1)отличать лексическое значение (в слове и во фразеологизме) от грамматического; 2)толковать лексическое значение известных им слов и фразеологизмов; 3)определять, в каком значении употреблены слова и фразеологизмы в контексте; 4)находить в контексте изученные лексические и фразеологические явления; 5)подбирать изученные лексические явления и фразеологизмы; 6)группировать изученные лексические явления и фразеологизмы; 7)пользоваться различными типами толковых словарей (в том числе фразеологическими). В связи с изучением лексики проводится также словарно-семантическая и словарно-стилистическая работа, которая направлена на формирование умений использовать слова в разных стилях речи в соответствии с их значениями и стилистическими свойствами.

В методике лексики и фразеологии, как и в других разделах методики русского языка, используются общедидактические принципы(наглядность, сознательность и активность, доступность и посильность, систематичность и последовательность, прочность, связь теории и практики, научность) и специальные принципы, вытекающие из особенностей изучаемых лексических и фразеологических явлений. Учитывая специфику лексических и фразеологических явлений, для раскрытия их сущности необходимо опираться на сопоставление слова с реалией, обозначаемой данным словом (экстралингвистический принцип); лексического и грамматического значений слова (лексико-грамматический принцип); единиц лексической парадигмы друг с другом (системный принцип); слов и фразеологизмов по сферам их употребления (функциональный принцип); истории слова или фразеологизма с историей реалии. Из перечисленныхсопоставлений создается совокупность специфических принципов, т. е. основных исходных положений методики лексики и фразеологии в школе, состоящая из принципов экстралингвистического(сопоставление слова и реалии); лексико-грамматического (сопоставление лексического и грамматических значений слова);системного (сопоставление единиц лексической парадигмы); функционального (сопоставление слов,фразеологизмов со сферами их употребления), исторического, или диахронического (сопоставление истории слова и истории реалии). Экстралингвистический принцип.Необходимость в сопоставлении слова и реалии вытекает из единства означаемого и означающего. Экстралингвистический принцип применим к словам с конкретным значением. Опора на экстралингвистический принцип предполагает показ учащимся либо предмета, либо рисунков этих предметов, либо того и другого, вместе взятого. В действующих учебниках русского языка для 5 и 6 классов имеются рисунки, помогающие организовать наблюдения над многозначными словами, омонимами, синонимами и другими лексикологическими и фразеологическими явлениями.В соответствии с характером изучаемых лексических явлений и целей их изучения в учебниках одни рисунки помещены без подписей (смысловые пояснения даются при анализе содержания рисунков), другие рисунки сопровождаются подписями. Каждая из этих групп рисунков по-разному используется на уроке: при анализерисунков без подписей учащиеся подходят к слову от изображения предмета, называемого данным словом, а при анализе рисунков с подписями — от слова к предмету, изображенному на рисунке. Сопоставление слова и реалии отражено в формулировках изучаемых лексических понятий, которые закрепляют сущность соответствующего явления и позволяют учащимся легко отличить его от других явлений. Таково, например, определение многозначных слов: «Слова, имеющие несколько лексических значений, называются многозначными. Многозначное слово называет разные предметы, в чем-либо сходные между собой». Лексико-грамматический принцип. Лексические разряды, в которые объединяются изучаемые лексические явления, тесно связаны с грамматикой. Так, омонимами являются не всякие слова, имеющие различное лексическое значение при единстве произношения и написания, а только те слова, которые принадлежат к одной и той же части речи. Например, лук (овощ) и лук (оружие) являются омонимами, потому что оба они существительные, но слова печь (действие) и печь (предмет) не являются омонимами, поскольку принадлежат к разным частям речи. Сопоставление лексических и грамматических значений слов имеет большое значение, так как реализация этого принципа позволяет точнее раскрыть сущность изучаемого лексического явления, предупредить ошибки учащихся в разграничении сходных в чем-либо явлений. Лексико-грамматический принцип особенно необходим в работе со словами, имеющими абстрактное значение. Грамматическая характеристика слов входит в определение понятия как его основной различительный признак, например «синонимы — это слова одной и той же части речи, которые обозначают одно и то же, но отличаются друг от друга оттенками значения и употребления в речи». Системный принцип. Его целесообразно использовать при изучении многозначных слов (желательно сопоставление с омонимами), омонимов (необходимо их сопоставление с многозначными словами и родственными словами), антонимов (необходимо сопоставление их с многозначными словами и синонимами). В учебниках русского языка для 5 и 6 классов данный принцип реализован в виде материалов для наблюдений, заданий к упражнениям и дополнительных заданий к текстам упражнений. Функциональный принцип.Слова в языке, как известно, выполняют номинативную (назывную) функцию и функцию выражения чувств, настроений, личностного отношения. Одни слова свободно употребляются во всех стилях речи. Другие слова имеют преимущественное употребление в каком-либо одном стиле речи, что зависит от того, какая из функций языка реализуется: общение, сообщение, воздействие. Поэтому лексические значения необходимо рассматривать с учетом их стилистического расслоения, т. е. руководствоваться функциональным принципом. Это обеспечит в дальнейшем словарную подготовку к изложениям и сочинениям заданного стиля речи. Эмоционально-стилистическая окраска слов в современной школе специально не изучается, однако и в 5, и в 6 классе при ознакомлении с лексическими явлениями указывается сфера их употребления, что создает условия для связи работы по лексике со стилистикой. В учебниках этот принцип реализован в виде сведений о пометах при словах в толковом словарике и в виде заданий к упражнениям. Исторический (диахронический) принцип.Он применим при изучении лексических явлений, связанных с происхождением и развитием словарного состава языка, а именно: заимствованных слов, устаревших и новых слов. Реализация этого принципа позволит сформировать у учащихся материалистический взгляд на развитие словаря, а через него и на развитие языка в целом. Исторический принцип отражен в учебнике русского языка для 6 класса в теоретических сведениях об изучаемых явлениях и в рисунках, позволяющих в обобщенном виде понять связь истории вещи и истории слова.

Типичные лексические ошибки. Виды лексических упражнений.

При выборе слова следует учитывать не только его значение, но и лексическую сочетаемость. Далеко не все слова могут сочетаться друг с другом. Границы лексической сочетаемости определяются значением слов, их стилистической принадлежностью, эмоциональной окраской, грамматическими свойствами и др.

Среди лексических ошибок выделяют следующие:

неточность словоупотребления;

нарушение лексической сочетаемости слов;

лексические украинизмы;

ошибки в употреблении фразеологизмов;

нарушение стилевого единства текста;

однообразие словаря, нарушение благозвучия.

Лексические ошибки учащихся делятся на две группы: лексико-нормативные и лексико-стилистические. Первые четыре относятся к лексико-нормативным, последние две – к лексико-стилистическим.

Например, неудачной следует признать такую фразу: Личная неприязнь постепенно переросла в сильную вражду. Существительное вражда может сочетаться с прилагательным открытая, но не с прилагательным – сильная.

Очень распространёнными стали в речи такие ошибочные сочетания:

не смыкать взгляда (правильно: не смыкать глаз);

уютное впечатление (правильно: приятное впечатление; впечатление уюта);

встреча созвана (правильно: встреча состоялась);

повысить кругозор (правильно: расширить кругозор).

Речевые ошибки, связанные с сочетаемостью слов, часто возникают потому, что в одной и той же ситуации могут использоваться несколько устойчивых словосочетаний. И употребление компонента одного сочетания в составе другого приводит к смысловой неточности.

Например, такую ошибку содержит фраза: Разрешите поднять тост за нашего юбиляра. В ситуации застолья у нас традиционно используются два словосочетания: поднять бокал ипроизнести тост. В данном случае мы имеем дело с неправомерной заменой одного члена сочетаний другим.

Смешение внешне похожих словосочетаний – одна из самых распространённых в речи ошибок.

Так, уже традиционной стала ошибка типа: Улучшился уровень обслуживания пассажиров в нашем аэропорту. Уровень может возрасти, повыситься, а улучшиться может качество. Поэтому корректной будет фраза: Улучшилось качество (повысился уровень) обслуживания пассажиров в нашем аэропорту.

При употреблении слов, которые имеют ограниченные возможности лексических связей, нарушение сочетаемости часто становится причиной комического звучания речи.

Например, расширение возможностей сочетаемости отглагольного прилагательного удручённый (в языке возможно: удручённый горем) делает следующую фразу нелепой и комичной: К нам пришли люди, удручённые опытом.

Отличать от речевой ошибки следует умышленное объединение, казалось бы, не сочетаемых между собой слов: живой труп, обыкновенное чудо. В этом случае перед нами один из видов тропов – оксюморон.

Русский язык очень часто накладывает ограничения на сочетаемость даже близких по значению слов, даже синонимов. Поэтому в сложных случаях следует обратиться к помощи толковых словарей и специальных словарей сочетаемости.

М.Т.Баранов выделяет следующие лексико-фразеологические упражнения:

укажите (назовите, подчеркните), например, многозначные слова (диалектные слова, фразеологизмы и т.д.);

подберите синонимы (антонимы, фразеологизмы и т.д.) к данному слову;

найдите в толковом словаре диалектные (профессиональные и т.д.) слова, фразеологизмы;

определите значение, в котором употреблено выделенное (указанное учителем) слово;

составьте словарную статью такого-то слова (по его контекстам);

составьте предложение с казанным значением данного слова;

найдите лексическую (фразеологическую) ошибку в данном предложении.

Упражнение. Постарайтесь объяснить, почему выделенные сочетания являются ошибочными.

1. Особое внимание губернатор обратил на достигнутые недостатки. 2. Серьёзные проблемы обрушились на молодых предпринимателей врасплох. 3. Этой проблеме мы придаём особое внимание. 4. В Токио примут старт спортсмены из многих стран. 5. Большое внимание было оказано благоустройству города. 6. Премьеру балета почтили вниманием президент и премьер-министр. 7. Ведущее значение в деятельности комиссии по экологии играет просветительская работа. 8. В последние годы наблюдается буйный рост нашей кинематографии. 9. Наша теплица уже несколько десятилетий обеспечивает город молодыми овощами. 10. Уже в глубокой юности А.С. Пушкин начал писать стихи. 11. Крупную роль в подготовке к чемпионату имели товарищеские матчи сборной с командами Украины и Словении.

Типы школьных словарей, используемых при изучении лексики и фразеологии. Методика работы со словарями.

методике лексики и фразеологии действуют помимо общеметодических следующие принципы:

- лексико-грамматический (сопоставление лексического грамматических значений слова);

- системный (учет всех элементов лексической парадигмы);

- контекстный (рассмотрение слова в его синтагматических связях в достаточном контексте);

- лексико-синтаксический (сопоставление слова и словосочетания) Все эти принципы, реализуемые в учебном процессе, обеспечивают учащимся понимание сущности слова и фразеологизма, не обходимости их рассмотрения в контексте, из которого можно выяснить семантику того или иного слова.

Лексико-фразеологические упражнения готовят учащихся к обогащению словарного запаса, поэтому при изучении лексики и фразеологии необходима работа со словарями; решению этих задач служат следующие упражнения:

- укажите (назовите, подчеркните), например, многозначные слова (диалектные слова, фразеологизмы и т.д.);

- подберите синонимы (антонимы, фразеологизмы и т.д.) к данному слову;

- найдите в толковом словаре диалектные (профессиональные и т.д.) слова, фразеологизмы;

- определите значение, в котором употреблено выделенное (указанное учителем) слово;

- составьте словарную статью такого-то слова (по его контекстам);

- составьте предложения с указанным значением данного слова;

- найдите лексическую (фразеологическую) ошибку в данном предложении.

В совокупности эти упражнения формируют у школьников умение пользоваться лексическими и фразеологическими знаниями.