- •2.2. Проблемы тектоники плит

- •2.2.2. История формирования тектоносферы Земли. Этапы и стадии формирования континентов

- •2.2.5. Проблема фрактальности (разломности) земной коры и литосферы (fracture – разлом) Линеаменты и глобальная регматическая сеть. Существует ли упорядоченность в структурном плане Земли.

- •7. Загадки кольцевых структур

- •2.3. Геодинамические системы и циклы

- •9. Проблема источника энергии глубинных геологических процессов

- •10. Движущие силы Земли (как работает тепловая машина Земля?)

- •11. Расширяется или сжимается Земля?

Тема предыдущей лекции

2.2. Проблемы тектоники плит

2.2.1. Тектоника литосферных плит. Механизмы раздвига и поддвига плит. Причины магматизма на активных окраинах

2.2.2. История формирования тектоносферы Земли. Этапы и стадии формирования континентов

2.2. Проблема мантийных плюмов и горячих точек

2.2.4. Проблемы рифтогенеза.

Лекция 10. 17.11. 2014

2.2.5. Проблема фрактальности (разломности) земной коры и литосферы (fracture – разлом) Линеаменты и глобальная регматическая сеть. Существует ли упорядоченность в структурном плане Земли.

Установлены тектонические и инъективные нарушения коры.

-тектонические нарушения - 2 вида: складчатые и разрывные,

- инъективные – магматические нарушения.

История вопроса

1904 гг. введено понятие линеамент (от лат. Lineamentum – линия) – американский геолог У. Хоббс (Hobbs W.H.) как зона линейных элементов ландшафта или геологического субстрата.

В 30-х 40-х гг. возникли идеи о глубинных разломах (Г. Клоос, А.В. Пейве и др.).

1945 - А.В. Пейве выделил 3 главных признака глубинных разломов:

большая протяженность,

большая глубина заложения,

значительная длительность развития.

Строение разломов.

Вначале разломы рассматривались как вертикальные. Это было обусловлено данными ГСЗ, когда применялся КМПВ (корреляционный метод преломленных волн).

Использование метода отраженных волн позволило выделить пологие надвиги и шарьяжи.

Например, Дружинин и др. (1976) и Соколов В.Б. (1992) – Баженовская экспедиция в Свердловской области.

Даже на щитах глубинные разломы представляют собой надвиги или поддвиги.

Вертикальные разломы есть, но они имеют сдвиговую природу.

Глубинные разломы делят земную кору на геоблоки.

В 1947 г. Р. Зондер (Sonder R.) ввел понятие о регматической сети (от греч ρεγμα – рама, разрыв) т.е. о сети разломов сдвигового характера, закономерно рассекающей земную кору.

80-е годы возрождение – аэро и космогеология.

Позже системы разломов были выявлены по космическим снимкам Земли и других планет.

Полагают, что сеть разломов устойчива во времени и периодически обновляется. На примере Восточно-Африканского рифта установлено, что обновляются не сами разломные ограничения рифтов, а пересекающие их трансформные (перпендикулярные) и трансферные (не перпендикулярные) разломы.

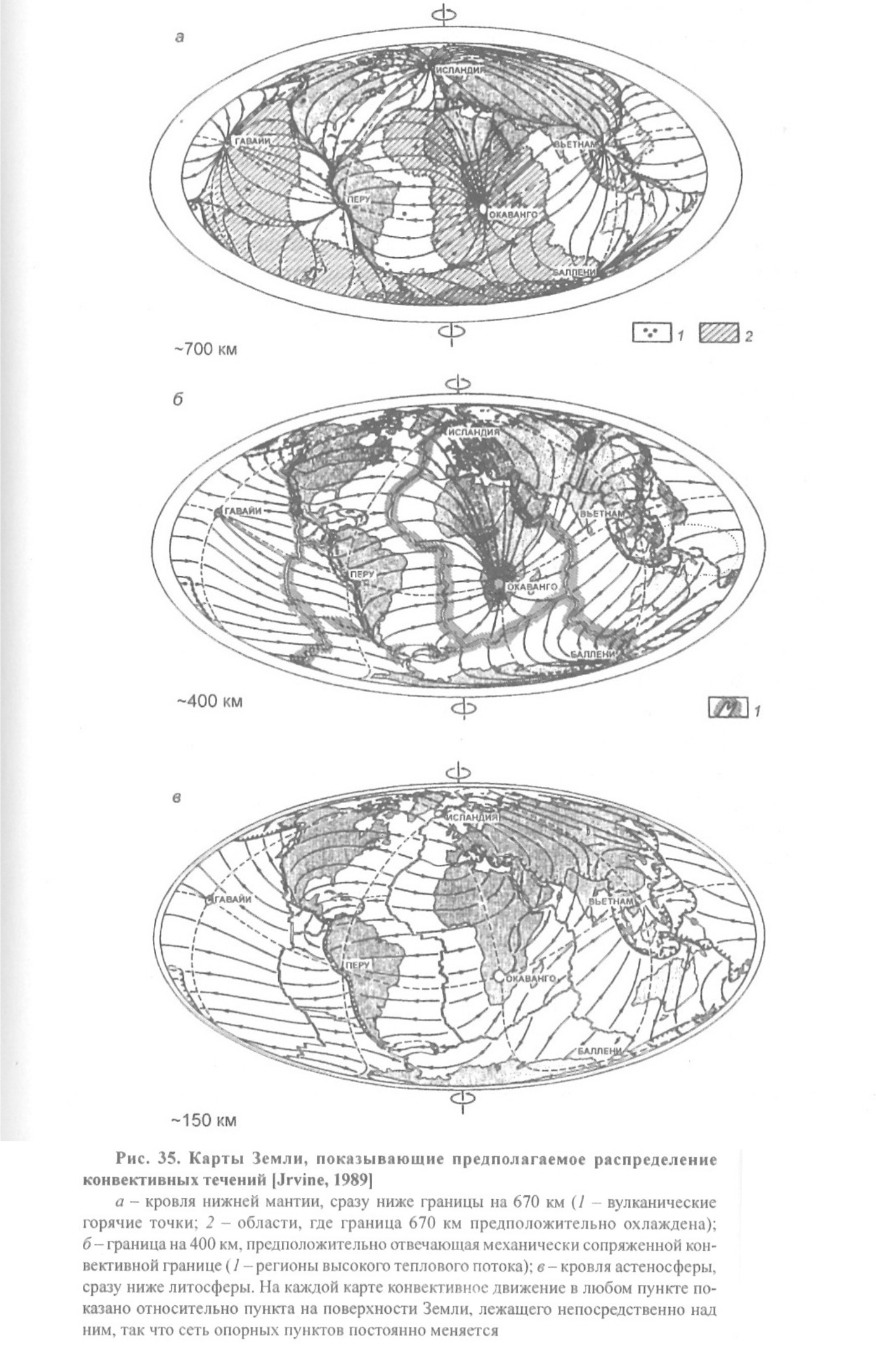

Причина стационарной сети разломов может быть обусловлена конвекцией вещества внутри Земли (рис. 35).

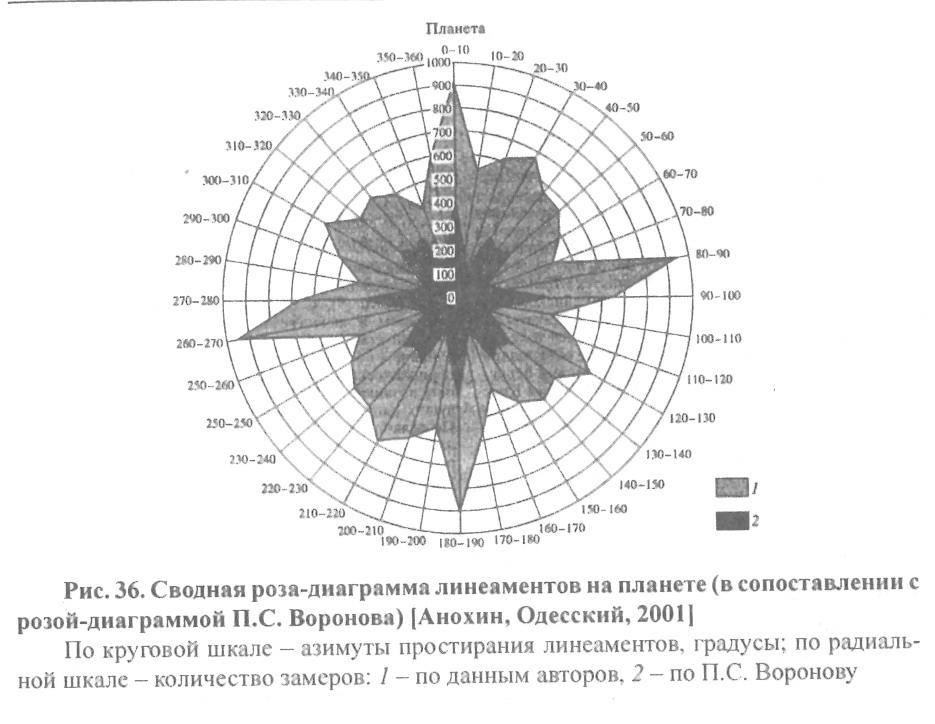

Существуют 2 основные системы разломов (линеаментов) рис. 36.

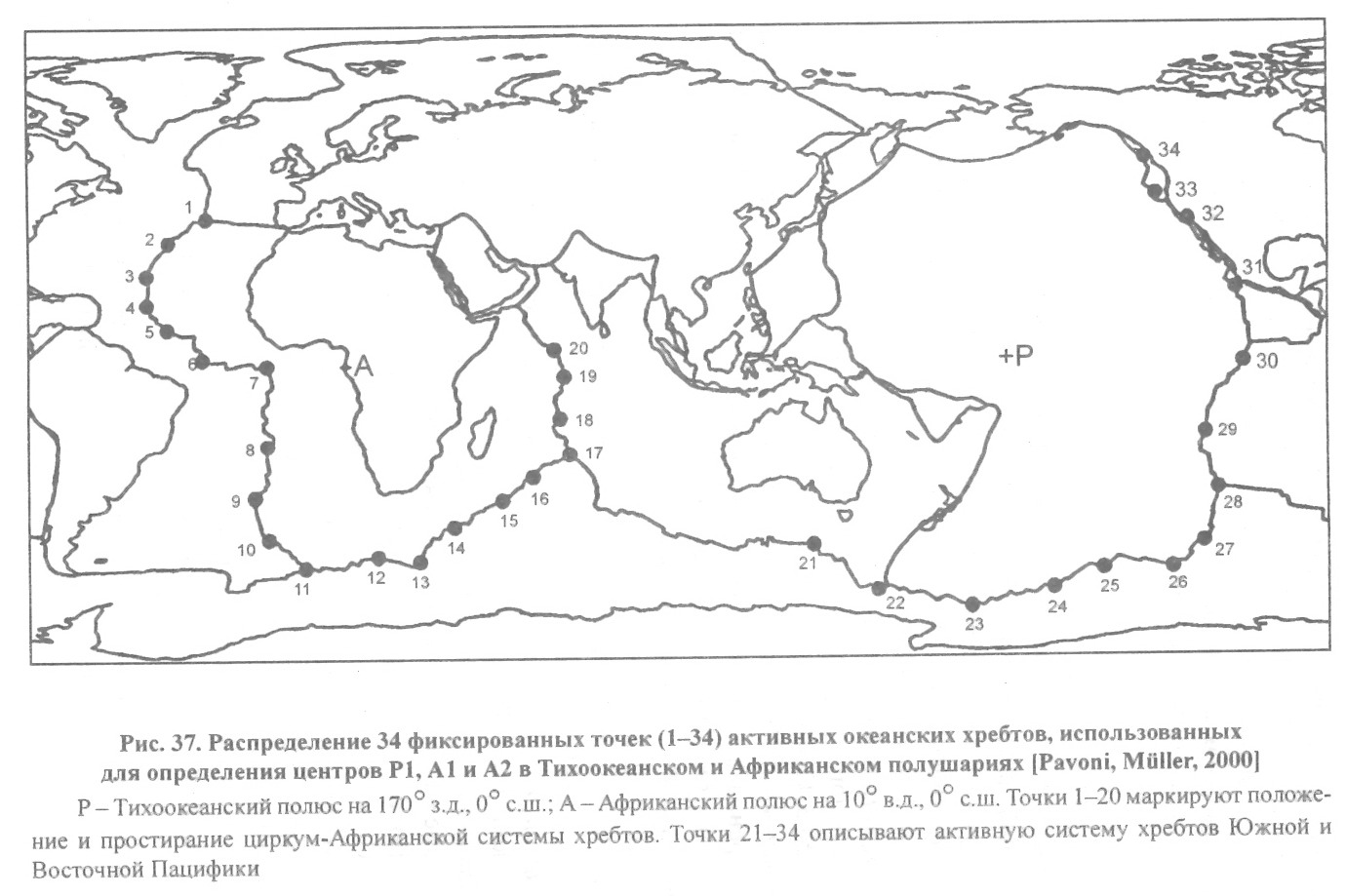

Упорядоченность в структуре Земли видна на рис. 37.

Полукольца СОХ-ов обрамляют – одно Тихоокеанскую плиту, другое – Африканскую.

7. Загадки кольцевых структур

Загадки кольцевых структур. Генетические типы структур

1. Магматогенные ст-ры.

вулканогенные (кальдеры, диам десятки км),

плутоногенные (Гулинский плутон диам 100 км),

кимберлитовые и карбонатитовые трубки.

2. Метаморфогенные

Гранито-гнейсовые купола образуются при разуплотнении пород на амфиболитовой стадии метаморфизма, сопровождающейся образованием гранитных расплавов, всплывание этих пород порождает купола.

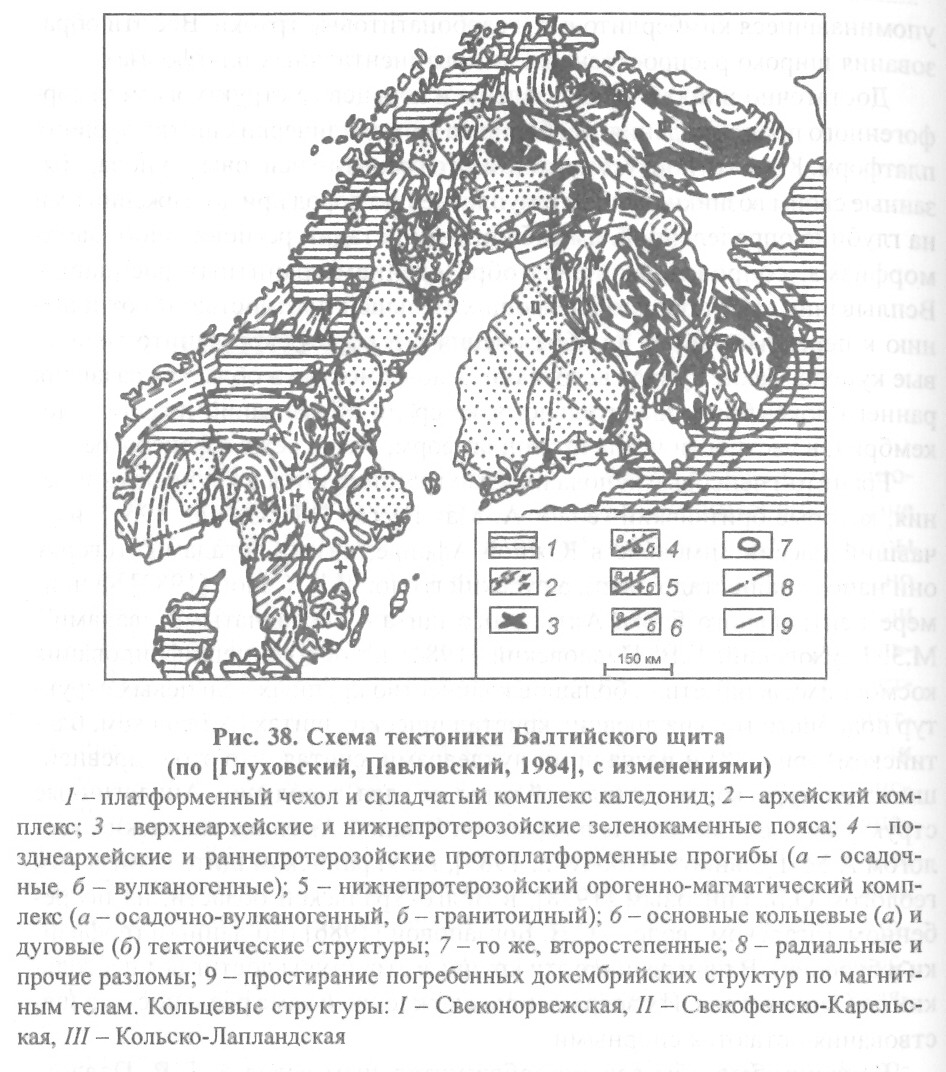

Купола установлены на Балтийском и Украинском щитах, Татарском своде. По космоснимкам – на Алданском щите.

Некоторые ученые называют их нуклеарами, считают их древнейшими структурами земной коры (её ядрами – зародышами). Однако анализ структур показывает, что они, по-видимому, являются раннепротерозойскими образованиями.

3. Тектонические стр-ры.

диапировые структуры соляных куполов (Индерский), оз. Эльтон, Баскунчак,

структуры проседания (синеклизы).

Шатский Н.С. первый показал, что синеклизы часто обр-ся над

рифтами вследствие остывания литосферы и под нагрузкой осадков,

над тройными точками (сочленениями рифтов): Прикаспийская синеклиза.

4. Космогенные стр-ры.

Метеоритные кратеры (астроблемы).

На Земле открыто 136 астроблем диаметром от нескольких 10 м до 100 км и более.

Характерные черты астроблем:

наличие ударной брекчии – импактита,

тектитов,

ударных высокобарических м-лов:

-коэсита – моноклинная модификация кварца,

-стишовита – тетрагональная модификация кварца,

-алмаза.

-шокового кварца с двойникованием,

-циркона.

В России – Попигайская и Карская астроблемы.

Попигайская (В.А. Масайтис и др. 1976) крупнейшая в мире. Диаметр более 120 км, углубление в рельефе до 200 – 400 м.

Мощность (толщина) импактитов в центре кратера до 2 – 2,5 км.

Образовалась около 30 млн л. назад в палеогене.

Карская – диаметр 140 км, возраст 65 млн л.

Аризонский кратер в США, диаметр 1,2 км, глубина воронки – 180 м, вал высотой 30 – 60 м, мощность ударной брекчии до 100м, плиоценовый возраст.

Спорная структура:

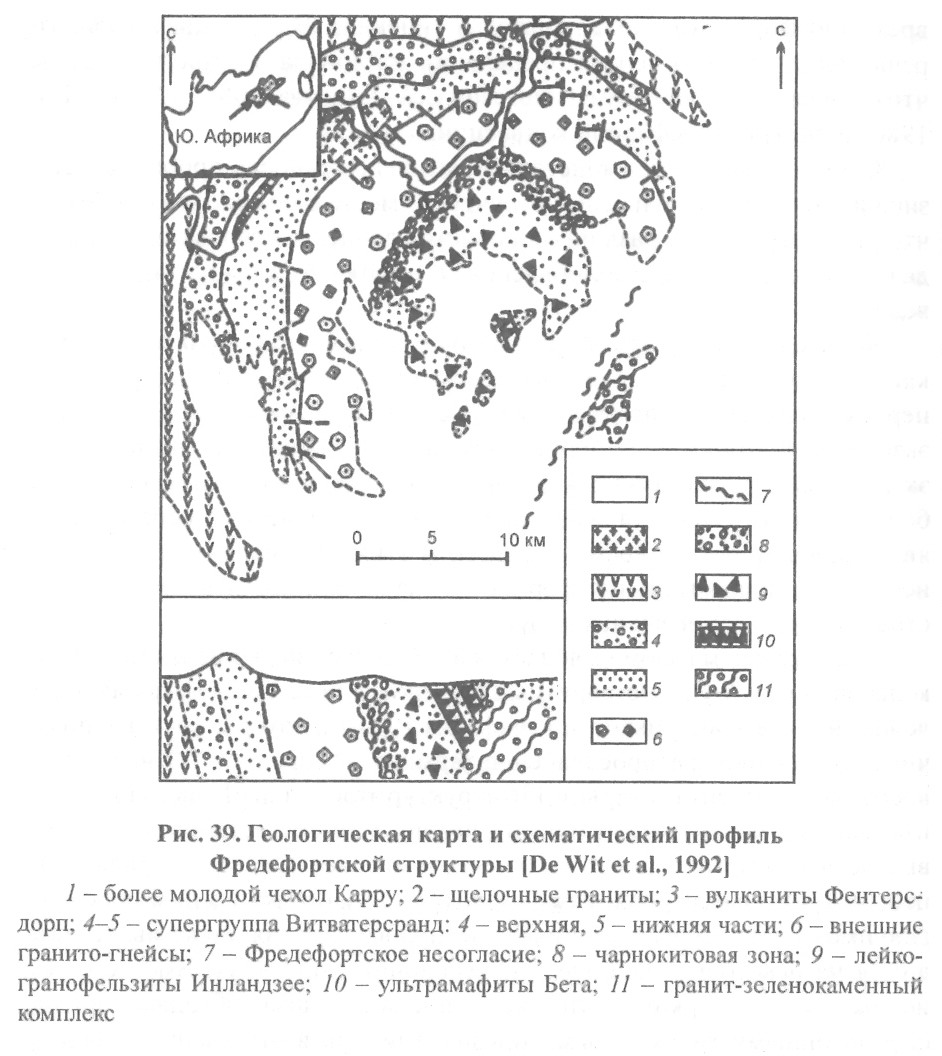

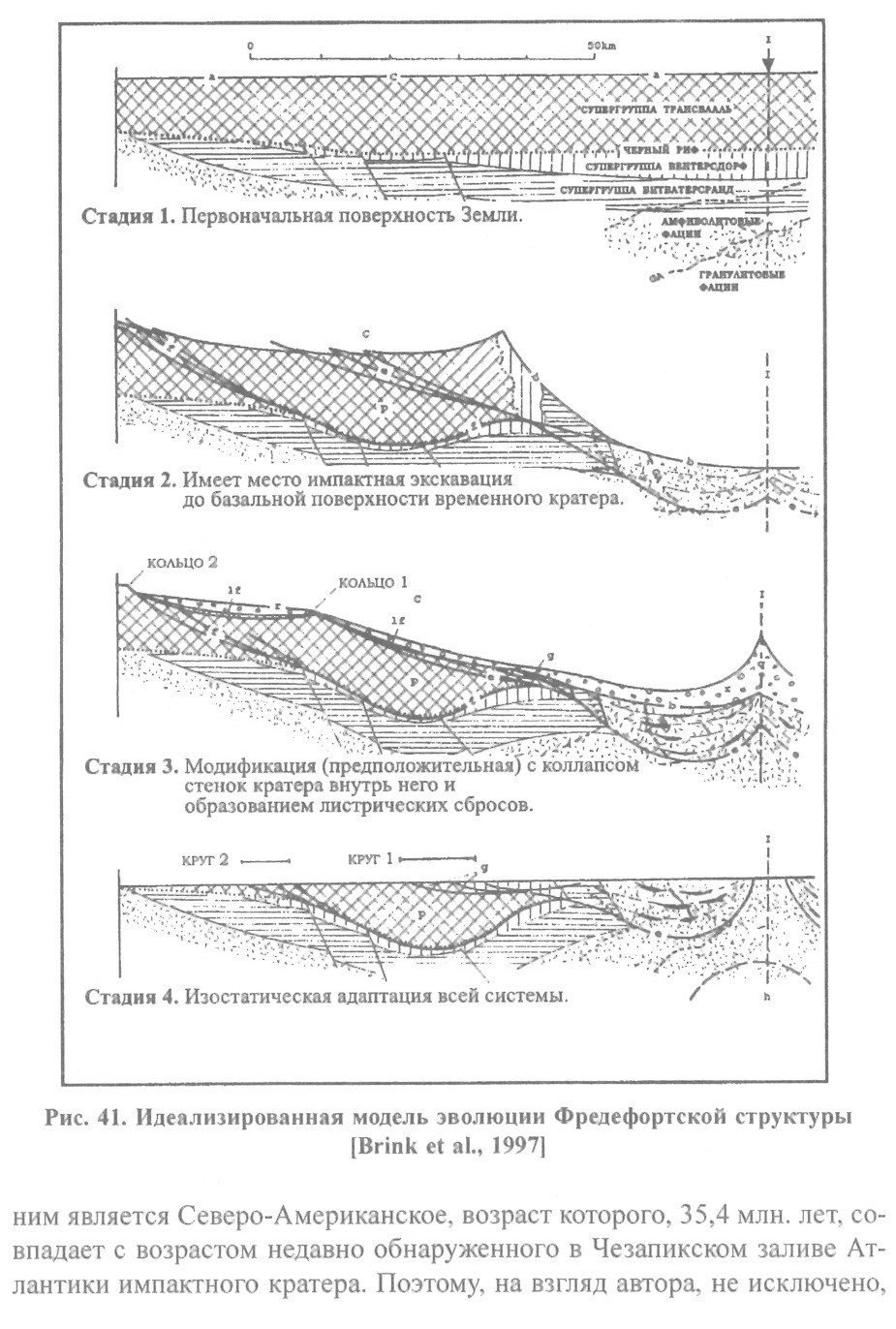

Фредефортская

Рассматривается как древнейшая на Земле импактная стр-ра, возр 2 млрд л.

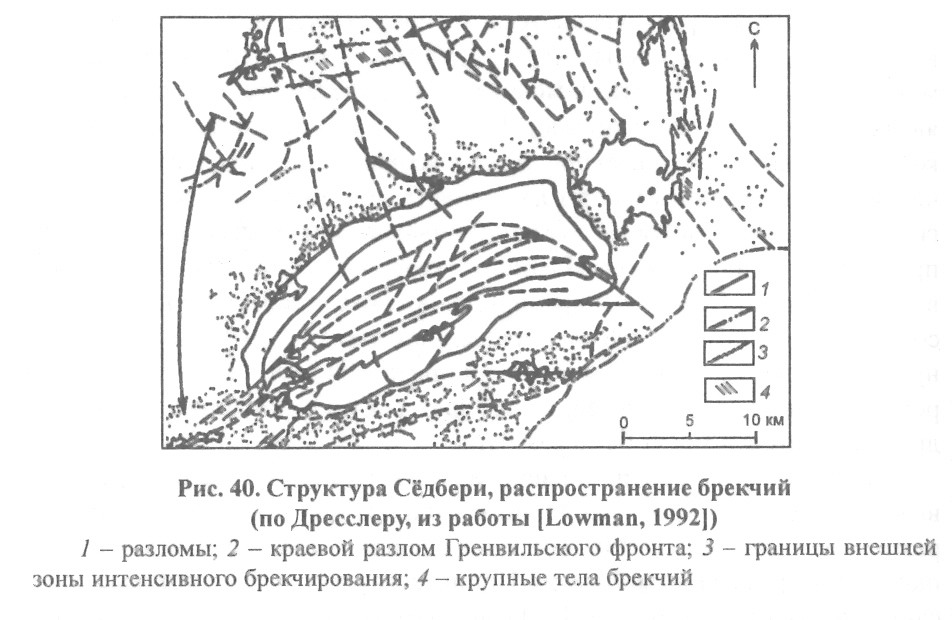

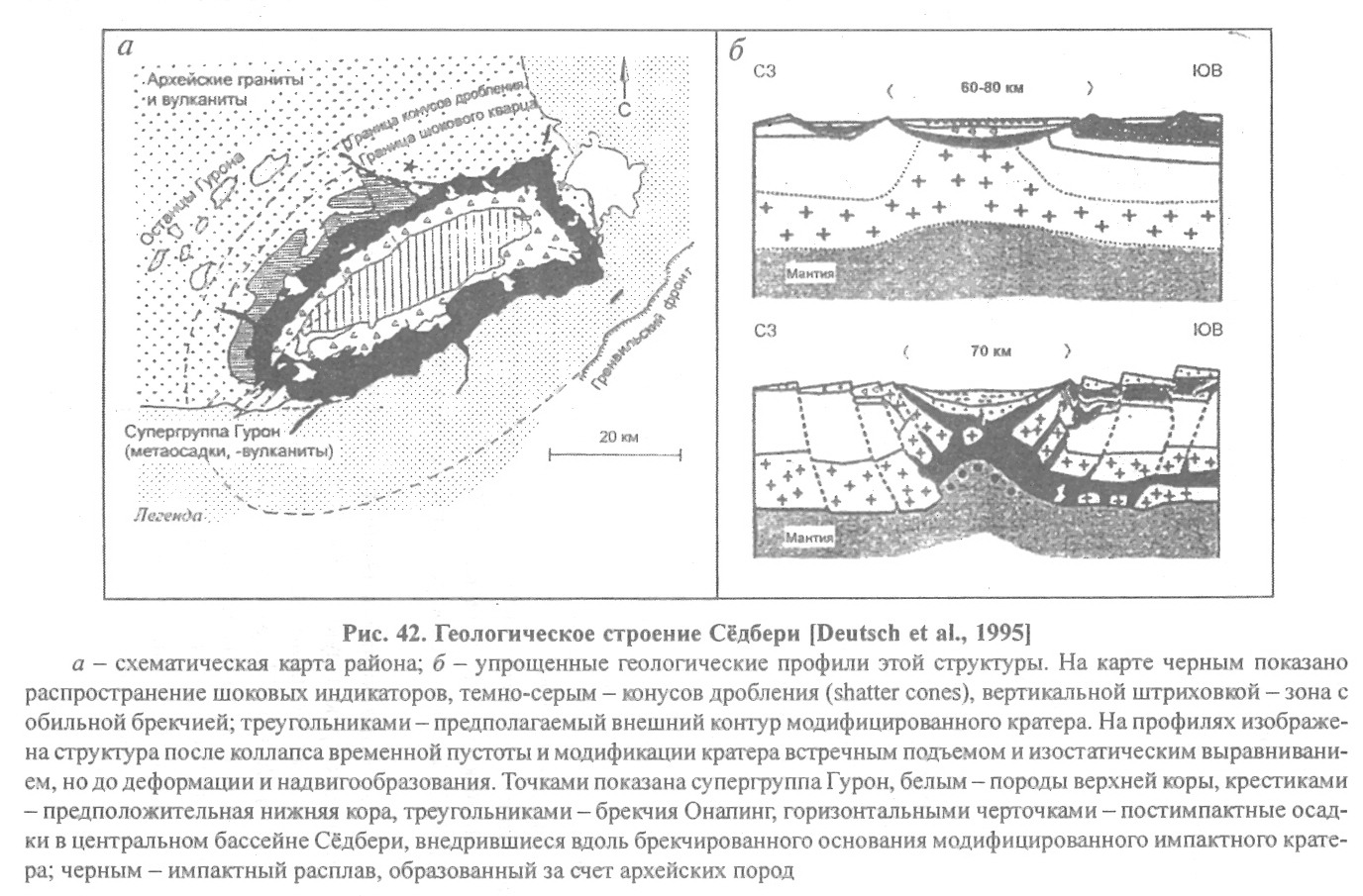

Спорная структура Седбери на стыке архейских пород группы Сьюпириор и раннепротерозойской Южной.

Овал размером 59 х 27 км.