Что касается проблемы нозологии неинфекционных болезней, то здесь следует указать лишь на следующие принципиальные обстоятельства:

во-первых, конкретные этиологические факторы многих болезней зачастую продолжают оставаться неизвестными или их роль недостаточно доказана (атеросклероз, гипертоническая болезнь, злокачественные новообразования и др.);

во-вторых, один и тот же этиологический фактор подчас способен вызвать различные по своей клинико-морфологической характеристике патологические явления (например, курение способно являться «пусковым» фактором как сердечно-сосудистой патологии, так и злокачественных новообразований и т. п.) ;

в-третьих, неинфекционным болезням нередко свойственна полиэтиодогичность, т.е. один и тот же клинико-анатомический синдром может вызываться различными по своей природе этиологическими факторами (например, причиной злокачественного роста могут быть ионизирующее излучение, химические канцерогены, вирусы, нарушение гормонального баланса организма и др.). Впрочем, нередко за термином «полиэтиологичность» скрывается лишь незнание истинной этиологии болезни, подменяемое различными гипотезами;

в-четвертых, незнание истинной причины развития некоторых заболеваний неинфекционной природы привело к группированию их по наиболее характерным патогенетическим признакам (бронхиальная астма, экзема, коллагенозы, узелковый периартериит и др.);

в-пятых, недостаточность знаний о некоторых болезнях не позволяет отказаться полностью и от старых классификаций синдромов, подчеркивающих межорганные связи при этих болезнях (гепатолиенальный, гепатолентикулярный синдромы и др.), и т.д.

Таким образом, неинфекционная патология в целом не обладает этиологической, т. с. научно детерминированной, нозологией.

В силу изложенных обстоятельств все официальные номенклатуры неинфекционных болезней, разрабатываемые как в каждой стране, так и на международном уровне, являются смешанными, т. с. основанными как на нозологическом, так и на органном, а отчасти и на патогенетическом принципе.

Отсутствие этих общих признаков у этиологических факторов, вызывающих неинфекционные болезни, в отличие от инфекционных, не даст возможности сформулировать общие теоретические принципы их возникновения и распространения среди населения.

При этом следует подчеркнуть то чрезвычайной важности обстоятельство, что, даже если удастся выделить группы неинфекционных болезней с какими-либо общими признаками этиологических факторов, универсальные законы их возникновения и распространения будут столь же существенно отличаться от таковых при инфекционных болезнях, как отличается живой возбудитель болезни от любого этиологического фактора неживой природы. Как известно, объектом эпидемиологии инфекционных болезней является эпидемический процесс, способы его профилактики и борьбы с ним. «Именно эпидемический процесс и присущие ему закономерности и представляют объект, изучаемый эпидемиологией».

Таким образом, эпидемиология инфекционных болезней имеет специфический, четко очерченный объект исследования, что и определяет ее качественное своеобразие как самостоятельной научной дисциплины. Напомним, что большинство советских эпидемиологов определяли эпидемический процесс как непрерывную цепь следующих друг за другом, последовательно возникающих одно из другого специфических инфекционных состояний (больные, носители) или эпидемических очагов.

Поскольку понятие «эпидемический процесс» находится в неразрывной связи с понятием «паразитизм возбудителей инфекционных (паразитарных) болезней», различают паразитизм истинный (облигатный) и ложный (случайный, псевдопаразитизм), а также промежужающей среды (при сапронозах). На наш взгляд, такое определение не только исчерпывает сущность понятия «источник возбудителя инфекции», но в равной мерс приложимо к антропонозам, зоонозам и сапронозам.

Вполне очевидно, что попытки уподобить источнику возбудителя инфекции любое место, откуда может происходить распространение патогенных агентов неинфекционной природы (химических, физических и др.), являются антинаучными, поскольку совершенно неправомочно отождествлять качественно своеобразные биологические процессы с химическими, физическими, механическими и др.

Источник: http://meduniver.com/Medical/Microbiology/1105.html MedUniver

Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем

(англ. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) — документ, используемый как ведущая статистическая иклассификационная основа в здравоохранении. Периодически (раз в десять лет) пересматривается под руководством ВОЗ. МКБ является нормативным документом, обеспечивающим единство методических подходов и международную сопоставимость материалов.

В настоящее время действует Международная классификация болезней Десятого пересмотра (МКБ-10, ICD-10).

В России органы и учреждения здравоохранения осуществили переход статистического учёта на МКБ-10 в 1999 году.[1]

Цель, задачи и область применения МКБ

Всемирная Организация Здравоохранения

Целью МКБ является создание условий для систематизированной регистрации, анализа, интерпретации и сравнения данных осмертности и заболеваемости, полученных в разных странах или регионах и в разное время. МКБ используется для преобразования словесной формулировки диагнозов болезней и других проблем, связанных со здоровьем, в буквенно-цифровые коды, которые обеспечивают удобство хранения, извлечения и анализа данных.

МКБ стала международной стандартной диагностической классификацией для всех общих эпидемиологических целей и многих целей, связанных с управлением здравоохранением. Они включают анализ общей ситуации со здоровьем групп населения, а также подсчёт частоты и распространённости болезней и других проблем, связанных со здоровьем, в их взаимосвязи с различными факторами.

Авторское право

На публикации Всемирной организации здравоохранения распространяются положения Протокола № 2 Всемирной конвенции об авторском праве. Заявление о разрешении на перепечатку или перевод публикаций ВОЗ частично или полностью следует направлять в отдел публикаций Всемирной организации здравоохранения,Женева, Швейцария.

Пересмотры МКБ

Периодические пересмотры МКБ, начиная с Шестого пересмотра в 1948 г., координировались Всемирной организацией здравоохранения. По мере расширения применения классификации у её пользователей появилось естественное желание участвовать в процессе её пересмотра. Десятый пересмотр — результат огромной международной деятельности, сотрудничества и компромиссов.

История создания и развития МКБ

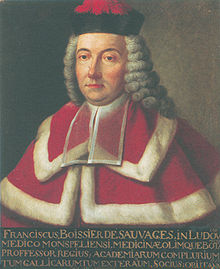

Франсуа Босье де Лакруа.

Впервые предпринял попытку расположить болезни систематически Франсуа Босье де Лакруа (Francois Bossier de Lacroix; 1706—1767), более известный под именем Соваж (фр. Sauvages). Работа Соважа вышла под названием «Методика нозологии» (Nosologia Methodica).

Столетием раньше Джон Граунт (англ. John Graunt) пытался определить долю живорожденных детей, умерших в возрасте до 6 лет, не располагая сведениями о возрасте детей в момент смерти. Он отобрал все случаи смерти, определённые как смерть отмолочницы, судорог, рахита, болезней зубов и глистных инвазий, от недоношенности, смерть в первый месяц жизни, смерть грудных детей, смерть от увеличения печени, от удушья во сне и прибавил к ним половину случаев смерти, причиной которых были оспа, «свиная оспа», корь и глистные инвазии, не сопровождавшиеся судорогами. Несмотря на несовершенство методики, Граунт получил достаточно объективный результат: по его подсчетам, доля детей умерших в возрасте до 6 лет составляла 36 %.

В XIX веке статистик Управления записи актов гражданского состояния Англии и Уэльса Уильям Фарр (англ. William Farr; 1807—1883) подверг обсуждению принципы, которыми следует руководствоваться при составлении статистической классификации болезней, и настаивал на принятии единой классификации.

Первый Международный статистический конгресс, состоявшийся в Брюсселе в 1853 г., обратился к д-ру Фарру и д-ру Марку д’Эспин (Marc d’Espine) из Женевы с просьбой подготовить единую классификацию причин смерти, применимую на международном уровне. На втором Конгрессе, проходившем в Париже в 1855 г., Фарр и д’Эспин представили два отдельных списка, основанных на совершенно разных принципах. Классификация Фарра состояла из пяти групп: эпидемические болезни, органические (системные) болезни, болезни, подразделявшиеся по анатомическойлокализации, болезни развития и болезни, являющиеся прямым следствием насилия. Д’Эспин сгруппировал болезни по характеру их проявления (подагрические, герпетические, гематические и т. д.). Конгресс принял компромиссный список, состоявший из 139 рубрик. В 1864 г. эта классификация была пересмотрена в Париже на основе модели, предложенной У. Фарром. Следующие пересмотры состоялись в 1874, 1880 и 1886 гг.

В 1891 г. Международный статистический институт поручил комитету под председательством Жака Бертильона (фр. Jacques Bertillon, 1851—1922 г.), начальника Статистической службы Парижа, подготовку классификации причин смерти.

Бертильон представил отчет этого комитета Международному статистическому институту, который и принял отчет на сессии, состоявшейся в 1893 г. в Чикаго.

Классификация, подготовленная Бертильоном, основывалась на классификации причин смерти, которая использовалась в Париже и которая после её пересмотра в1885 г. представляла собой синтез английского, немецкого и швейцарского вариантов. Эта классификация была основана на принципе, принятом Фарром и заключавшимся в подразделении болезней на системные и относящиеся к определённому органу или анатомической локализации.

Классификация причин смерти Бертильона, получила общее признание и была предпринята для использования несколькими странами и многими городами. ВСеверной Америке эта классификация впервые была использована Хесусом Э. Монхарасом (Jesus Е. Monjaras) для подготовки статистических данных в Сан-Луис-Потоси, Мексика. В 1898 г. Американская ассоциация общественного здравоохранения на своей конференции в Оттаве (Канада) рекомендовала статистикам Канады, Мексики и США принять классификацию Бертильона. Ассоциация также внесла предложение пересматривать классификацию каждые 10 лет.

Десятый пересмотр Международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем является последним в серии пересмотров классификаций, которая была начата в 1893 г. как Классификация Бертильона, или Международный перечень причин смерти, и в 1948 г., при Шестом пересмотре, была расширена за счёт включения состояний, не приводящих к летальному исходу.

МКБ-10

МКБ-10. Свидетельство о причине перинатальной смерти.

Международная конференция по Десятому пересмотру Международной классификации болезней проведена Всемирной Организацией Здравоохранения в Женеве 25 сентября — 2 октября 1989 г. Главное нововведение в Десятом пересмотре — это использование алфавитно-цифровой системы кодирования, предполагающей наличие в четырёхзначной рубрике одной буквы, за которой следуют три цифры, что позволило более чем вдвое увеличить размеры структуры кодирования. Введение в рубрики букв или групп букв позволяет закодировать в каждом классе до 100 трёхзначных категорий. Из алфавита 26 букв использовано 25. Таким образом, возможные номера кодов простираются от A00.0 до Z99.9. Буква U оставлена вакантной (резервной).

Важным нововведением стало включение в конце некоторых классов перечня рубрик для нарушений, возникающих послемедицинских процедур. Эти рубрики указывали на серьёзные состояния, возникающие после различных вмешательств, например эндокринные и метаболические расстройства после удаления органа или другие патологические состояния, такие как демпинг-синдром после операции на желудке.

Базовая структура и принципы классификации МКБ-10

Список классов Международной классификации болезней 10-го пересмотра |

Класс I. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни Класс II. Новообразования Класс III. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм Класс IV. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ Класс V. Психические расстройства и расстройства поведения Класс VI. Болезни нервной системы Класс VII. Болезни глаза и его придаточного аппарата Класс VIII. Болезни уха и сосцевидного отростка Класс IX. Болезни системы кровообращения Класс X. Болезни органов дыхания Класс XI. Болезни органов пищеварения Класс XII. Болезни кожи и подкожной клетчатки Класс XIII. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани Класс XIV. Болезни мочеполовой системы Класс XV. Беременность, роды и послеродовой период Класс XVI. Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде Класс XVII. Врожденные аномалии (пороки крови), деформации и хромосомные нарушения Класс XVIII. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках Класс XIX. Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин Класс XX. Внешние причины заболеваемости и смертности Класс XXI. Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения |

Основой классификации МКБ-10 является трёхзначный код, который служит обязательным уровнем кодирования данных о смертности, которые отдельные страны предоставляют ВОЗ, а также при проведении основных международных сравнений. В Российской Федерации у МКБ есть ещё одна специфическая цель. Законодательство РФ (а именно Закон РФ О психиатрической помощи, Закон РФ Об экспертной деятеятельности) устанавливает обязательное применение текущей версии МКБ в клинической психиатрии и при проведении судебных психиатрических экспертиз.

Структура МКБ-10 разработана на основе классификации, предложенной Уильямом Фарром. Его схема заключалась в том, что для всех практических и эпидемиологических целей статистические данные о болезнях должны быть сгруппированы следующим образом:

эпидемические болезни;

конституциональные или общие болезни;

местные болезни, сгруппированные по анатомической локализации;

болезни, связанные с развитием;

травмы.

Тома

МКБ-10 состоит из трёх томов:

том 1 содержит основную классификацию;

том 2 содержит инструкции по применению для пользователей МКБ;

том 3 представляет собой Алфавитный указатель к классификации.

В томе 1 также содержатся раздел «Морфология новообразований», специальные перечни для сводныхстатистических разработок, определения, номенклатурные правила.

Классы

Классификация разделена на 21 класс. Первым знаком кода в МКБ является буква, и каждая буква соответствует определённому классу, за исключением буквы D, которая используется в классе II «Новообразования» и в классе III «Болезни крови и кроветворных органов и определённые нарушения, вовлекающие иммунный механизм», и буквы H, которая используется в классе VII «Болезни глаза и придаточного аппарата» и в классе VIII «Болезни уха и сосцевидного отростка». Четыре класса (I, II, XIX и ХХ) используют более одной буквы в первом знаке своих кодов.

Классы I—XVII относятся к заболеваниям и другим патологическим состояниям, класс XIX — к травмам, отравлениям и некоторым другим последствиям воздействия внешних факторов. Остальные классы охватывают ряд современных понятий, касающихся диагностических данных.

Блоки рубрик

Классы подразделяются на однородные «блоки» трёхзначных рубрик. Например в классе I названия блоков отражают две оси классификации — способ передачи инфекции и широкую группу патогенных микроорганизмов.

В Классе II первой осью является характер новообразований по локализации, хотя несколько трёхзначных рубрик предназначены для важных морфологических типовновообразований (например, лейкозы, лимфомы, меланомы, мезотелиомы, саркома Капоши). Диапазон рубрик дан в скобках после каждого названия блока.

Трёхзначные рубрики

в рамках каждого блока некоторые из трёхзначных рубрик предназначены только для одной болезни, отобранной вследствие её частоты, тяжести, восприимчивости к действиям служб здравоохранения, в то время как другие трёхзначные рубрики предназначены для групп болезней с некоторыми общими характеристиками. В блоке обычно имеются рубрики для «других» состояний, дающие возможность классифицировать большое число различных, но редко встречающихся состояний, а также «неуточнённые» состояния.

Четырёхзначные подрубрики

Большинство трёхзначных рубрик подразделены посредством четвёртого цифрового знака после десятичной точки, с тем чтобы можно было использовать ещё до 10 подрубрик. Если трёхзначная рубрика не подразделена, рекомендуется использовать букву «X» для заполнения места четвёртого знака, чтобы коды имелистандартный размер для статистической обработки данных.

Четырёхзначные подрубрики используют любым подходящим способом, определяя, например, различные локализации или разновидности одной болезни.

Четвёртый знак .8 обычно используется для обозначения «других» состояний, относящихся к данной трёхзначной рубрике, а знак .9 чаще всего используется чтобы выразить то же понятие, что и название трёхзначной рубрики без добавления какой-либо дополнительной информации.

Неиспользованные коды «U»

Коды U00—U49 следует использовать для временного обозначения новых болезней неясной этиологии. Коды U50—U99 могут быть использованы в исследовательских целях, например для апробирования альтернативной подклассификации в рамках специального проекта.

Русское издание МКБ-10

Академики РАМН |

Член-корреспонденты РАМН |

Доктора мед. наук |

Кандидаты мед. наук |

проф. И. И. Дедов |

проф. Г. И. Воробьев |

проф. В. Г. Горюнов |

О. Н. Белова |

проф. В. А. Насонова |

проф. Е. А. Лужников |

проф. Б. А. Казаковцев |

М. Д. Сперанский |

проф. Д. С. Саркисов |

проф. В. Н. Серов |

проф. Н. В. Корнилов |

М. В. Максимова |

проф. Ю. К. Скрипкин |

проф. В. К. Овчаров |

проф. В. С. Мелентьев |

|

проф. Е. И. Чазов |

|

проф. А. А. Приймак |

|

проф. В. И. Чиссов |

|

проф. Д. И. Тарасов |

|

|

|

проф. М. С. Турьянов |

|

|

|

проф. А. М. Южаков |

|

|

|

проф. Н. Н. Яхно |

|

|

|

проф. О. Н. Балева |

|

|

|

проф. П. В. Новиков |

|

Подготовка к изданию русской, бумажной версии Международной классификации болезней включала адаптацию клинико-диагностических терминов, принятых в изданиях ВОЗ, к особенностям отечественной медицинской практики.

Работа была выполнена Московским центром ВОЗ по классификации болезней, функционирующим на базе НИИ социальной гигиены, экономики и управления здравоохранением им. Н. А. СемашкоРАМН (директор-академик РАМН проф. О. П. Щепин) в тесном сотрудничестве с ведущими клиническими учреждениями страны. В работе приняли непосредственное участие главные специалистыМинистерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации.

Ответственные за составление и редактирование: член-корреспондент РАМН профессор В. К. Овчаров, канд. мед. наук М. В. Максимова.

Основные факты

Ежегодно от неинфекционных заболеваний (НИЗ) умирает более 36 миллионов человек.

Около 80% — 29 миллионов случаев смерти от НИЗ происходит в странах с низким и средним уровнем дохода.

Более 9 миллионов людей, умирающих от НИЗ, входят в возрастную группу до 60 лет. 90% этих случаев "преждевременной" смерти происходит в странах с низким и средним уровнем дохода.

Сердечно-сосудистые заболевания приводят к большинству случаев смерти от НИЗ — ежегодно от них умирает 17 миллионов человек. За ними следуют онкологические заболевания (7,6 миллиона), респираторные болезни (4,2 миллиона) и диабет (1,3 миллиона).1

На эти четыре группы болезней приходится примерно 80% всех случаев смерти от НИЗ.

Они имеют четыре общих фактора риска: употребление табака, недостаточная физическая активность, вредное употребление алкоголя и нездоровое питание.

Обзор

Неинфекционные заболевания (НИЗ), известные также как хронические болезни, не передаются от человека человеку. Они имеют длительную продолжительность и, как правило, медленно прогрессируют. Четырьмя основными типами неинфекционных заболеваний являются сердечно-сосудистые болезни (такие как инфаркт и инсульт), онкологические заболевания, хронические респираторные болезни (такие как хроническая обструктивная болезнь легких и астма) и диабет.

НИЗ уже сейчас непропорционально поражают страны с низким и средним уровнем дохода, где происходит около 80% всех случаев смерти от НИЗ, то есть 29 миллионов. Они являются основной причиной смерти во всех регионах, кроме Африки, но текущие перспективные оценки указывают на то, что к 2020 году самый значительный рост смертности от НИЗ произойдет в Африке. По прогнозам, к 2030 году число случаев смерти от НИЗ в африканских странах превысит общее число случаев смерти от инфекционных болезней и болезней, обусловленных питанием, а также случаев материнской и перинатальной смертности, которые являются основными причинами смерти.

Кто подвергается риску таких заболеваний?

НИЗ распространены во всех возрастных группах и всех регионах. Эти заболевания часто связывают с пожилыми возрастными группами, но фактические данные свидетельствуют о том, что девять миллионов людей, умирающих от НИЗ, входят в состав возрастной группы до 60 лет. 90% этих случаев "преждевременной" смерти происходит в странах с низким и средним уровнем дохода. Дети, взрослые и пожилые люди — все уязвимы перед факторами риска, способствующими развитию неинфекционных заболеваний, такими как нездоровое питание, недостаточная физическая активность, воздействие табачного дыма или вредное употребление алкоголя.

На развитие этих заболеваний влияют такие факторы, как старение, быстрая незапланированная урбанизация и глобализация нездорового образа жизни. Например, глобализация такого феномена, как нездоровое питание, может проявляться у отдельных людей в виде повышенного кровяного давления, повышенного содержания глюкозы в крови, повышенного уровня липидов в крови, излишнего веса и ожирения. Эти состояния называются "промежуточными факторами риска", которые могут приводить к развитию сердечно-сосудистого заболевания.