В тексте могут встретиться составные числительные, предлоги, союзы и частицы, а также составные формы прилагательных (степени сравнения) и глаголов (аналитические формы будущего времени, условного и повелительного наклонения), например: в то время как, что за, двадцать восьмой, буду работать.

тогда:

Можно допустить ошибку в определении части речи и морфологических признаков слова, если оно было неверно выписано из текста, например:

время – существительное. в то время как – подчинительный союз; что – подчинительный союз, за – предлог, что за – частица; двадцать – количественное числительное, двадцать восьмой – порядковое числительное; работать – глагол в неопределённой форме; буду работать – глагол в форме изъявительного наклонения, будущего времени. Внимание! Следите за тем, чтобы выписанные вами слова стояли в той же форме, что и в тексте.

А также бывает сложно различить наречия, краткие прилагательные в форме среднего рода и слова категории состояния, например:

1) Её лицо было спокойно. 2) Юноша говорил спокойно.

3) У меня на душе спокойно.

И тогда:

В первом предложении слово спокойно является сказуемым в двусоставном предложении, согласуется по роду с подлежащим лицо и может быть заменено полной формой прилагательного: Её лицо было спокойным. Следовательно, оно является кратким прилагательным. Во втором предложении слово спокойно отвечает на вопрос «как?», примыкает к глаголу, обозначая признак действия, и является обстоятельством — перед нами наречие. А в третьем предложении слово спокойно, хоть и отвечает на вопрос «как?» или «каково?», но не примыкает ни к одному слову, употребляется в роли сказуемого в безличном предложении и обозначает состояние человека. Это — слово категории состояния.

Некоторые существительные и наречия, образованные от числительных, можно спутать с числительными, например: Купить десяток яиц. Увеличить вдвое.

Тогда:

Задайте вопрос к сомнительному слову. Числительные отвечают на вопрос «сколько?». Существительные — на вопрос «что?». Наречия — на вопрос «как?» и др. Купить (что?) десяток (существительное). Увеличить (как?) вдвое (наречие). Не путайте с числительными наречия: вдвое, втрое, вдвоём, по трое

Трудно различить вопросительные, указательные, неопределённые, отрицательные местоимения и наречия, например: каков, сколько, куда, зачем.

Поэтому: Считаются местоимениями слова, к которым можно задать такой же вопрос, как и к именам существительным, именам прилагательным и именам числительным (кто? что? какой? сколько?): кто, что, какой, который, чей, каков, сколько, тот, этот, такой, таков, столько; некто, нечто, какой-то, некоторый, некий, чей-то, несколько и т.п.; никто, ничто, некого, нечего, никакой, ничей, нисколько. Считаются наречиями слова, которые отвечают на те же вопросы, что и другие наречия (где? куда? когда? зачем? почему?): где, куда, когда, зачем, почему; там, тут, здесь, туда, тогда, затем, потому; кое-где, куда-нибудь, когда-то, зачем-либо и т.п.; нигде, никуда, никогда, незачем.

Иногда вызывает затруднения разграничение частиц и союзов, например: 1) Я словно попал в рай.

2) Деревья стояли белые, словно облака.

Тогда:

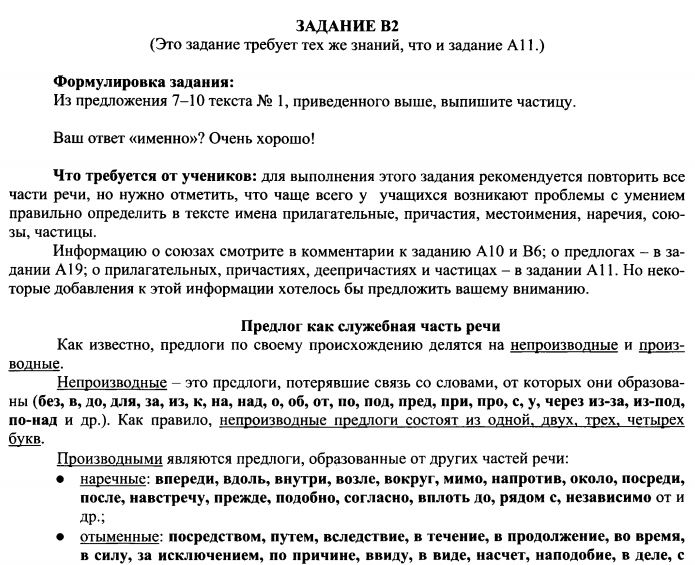

Внимание! Изучите справочные материалы, раздел «Разряды частиц» и постарайтесь запомнить наиболее распространённые частицы. Если перед вами слово, которое может быть и частицей, и союзом, проверьте, служит ли оно для связи слов в предложении. Если да, то это союз, потому что частица – служебная часть речи, вносящая в предложение различные оттенки значения с точки зрения говорящего, а также служащая для образования форм слов.

В первом предложении слово словно выступает как частица, а во втором — как союз, потому что вводит сравнительный оборот, то есть служит для связи слов. Кроме того, разграничить союз и частицу можно на основе формального признака: перед подчинительным союзом, как правило, ставится запятая, а перед частицей не ставится:

1) Она будто пробудилась от долгого сна.

2) Листья покрывали землю, будто пушистый ковёр.

В первом предложении будто — частица, во втором — союз.

Возможные трудности |

Добрые советы |

В тексте могут встретиться составные числительные, предлоги, союзы и частицы, а также составные формы прилагательных (степени сравнения) и глаголов (аналитические формы будущего времени, условного и повелительного наклонения), например: в то время как, что за, двадцать восьмой, буду работать.

|

Можно допустить ошибку в определении части речи и морфологических признаков слова, если оно было неверно выписано из текста, например: *время – существительное, *в то время как – подчинительный союз; *что – подчинительный союз, *за – предлог, *что за – частица; *двадцать – количественное числительное, *двадцать восьмой – порядковое числительное; *работать – глагол в неопределённой форме; *буду работать – глагол в форме изъявительного наклонения, будущего времени. Внимательно следите за тем, чтобы выписанные вами слова стояли в той же форме, что и в тексте. |

Бывает сложно различить наречия, краткие прилагательные в форме среднего рода и слова категории состояния, например:

Её лицо было спокойно.

Юноша говорил спокойно.

У меня на душе спокойно. |

В 1-ом предложении слово спокойно является сказуемым в двусоставном предложении, согласуется по роду с подлежащим лицо и может быть заменено полной формой прилагательного: Её лицо было спокойным. Следовательно, оно является кратким прилагательным. Во 2-ом предложении слово спокойно отвечает на вопрос как?, примыкает к глаголу, обозначая признак действия, и является обстоятельством — перед нами наречие. А в 3-ем предложении слово спокойно, хоть и отвечает на вопрос как? или каково?, но не примыкает ни к одному слову, употребляется в роли сказуемого в безличном предложении и обозначает состояние человека. Это — слово категории состояния.

|

Некоторые существительные и наречия, образованные от числительных, можно спутать с числительными, например: купить десяток яиц увеличить вдвое. |

Задайте вопрос к сомнительному слову. Числительные, как известно, отвечают на вопрос сколько?, существительные — на вопрос что?, а наречия — на вопрос как? и др. *купить что? десяток *увеличить как? вдвое Не путайте с числительными наречия: вдвое, втрое, вдвоём, по трое |

Трудно различить вопросительные, указательные, неопр., отриц. местоимения и наречия, например: каков, сколько, куда, зачем. |

Подобные слова распределяются по частям речи следующим образом. Считаются местоимениями слова, к которым можно задать такой же вопрос, как и к именам существительным, именам прилагательным и именам числительным (кто? что? какой? сколько?): кто, что, какой, который, чей, каков, сколько, тот, этот, такой, таков, столько; некто, нечто, какой-то, некоторый, некий, чей-то, несколько и т.п.; никто, ничто, некого, нечего, никакой, ничей, нисколько. Считаются наречиями слова, которые отвечают на те же вопросы, что и другие наречия (где? куда? когда? зачем? почему?): где, куда, когда, зачем, почему; там, тут, здесь, туда, тогда, затем, потому; кое-где, куда-нибудь, когда-то, зачем-либо и т.п.; нигде, никуда, никогда, незачем. |

Иногда вызывает затруднения разграничение частиц и союзов, например: Я словно попал в рай. – Деревья стояли белые, словно облака. |

Внимательно изучите справочные материалы, раздел «Разряды частиц» и постарайтесь запомнить наиболее распространённые частицы, перечисленные в нём. Если перед вами слово, которое может быть и частицей, и союзом, проверьте, служит ли оно для связи слов в предложении. Если да, то это союз, потому что частица – служебная часть речи, вносящая в предложение различные оттенки значения с точки зрения говорящего, а также служащая для образования форм слов. В приведённых примерах слово словно в 1-ом случае выступает как частица, во втором — как союз, потому что вводит сравнительный оборот, то есть служит для связи слов. Кроме того, разграничить союз и частицу можно на основе формального признака: перед подчинительным союзом, как правило, ставится запятая, а перед частицей не ставится: Она будто пробудилась от долгого сна. Листья покрывали землю, будто пушистый ковёр. В первом предложении будто — частица, во 2-ом — союз. |

![]()

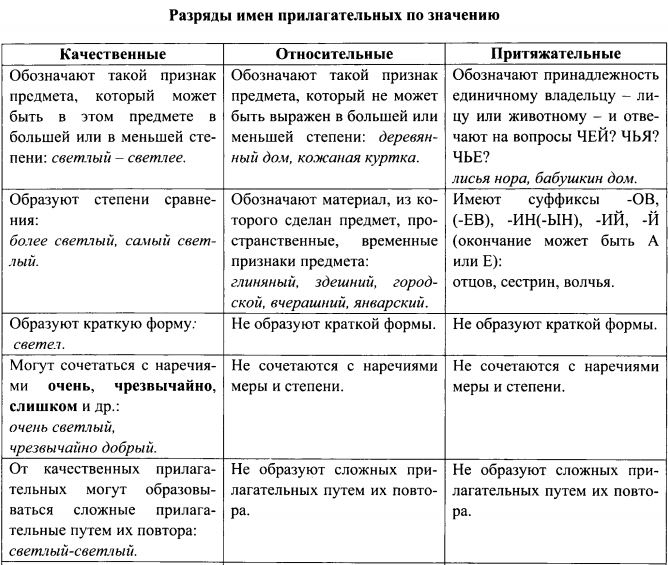

Морфологическая классификация слов – это разделение их по классам, которые называют частям речи. Это комплексная классификация. Она строится не по одному, а по трём признакам:

грамматическое значение

набор морфологических признаков

синтаксическая роль в предложении

Грамматическое значение – это максимально обобщенное значение, свойственное всему классу слов. Более тонкие различия в значении отражают разряды по значению, которые выделяются для той или иной части речи. Для примера обратимся к существительному.

Грамматическое значение существительного – «предмет». Оно выражается словами, отвечающими на вопросы: Кто?, Что? Примеры: Кто?, Что? - нога, лампа, сын, Москва, золото, серебро, дворянство, юношество, добро, жадность. Эти слова, конечно, передают разные значения: конкретные и абстрактные, вещественные, собирательные, собственные. Для морфологии важно, что эти различия в значении выражены на морфологическом уровне. Например, большинство существительных с конкретным значением обычно имеет формы единственного и множественного числа: нога - ноги, а все остальные - только одну форму: либо единственного числа, либо множественного: Москва (собственное) – ед.ч., золото (вещественное) – ед. ч., дворянство (собирательное) – ед. ч., добро (абстрактное) – ед.ч. Но все эти слова одного класса. Они отвечают на одни вопросы, что отличает их от других классов слов, например от глаголов, которые отвечают на вопросы: Что делать?, Что сделать? и выражают грамматическое значение «действия»: гулять, прыгать, смеяться, драться, учиться.

Морфологические признаки – это характеристики грамматической природы слов. Для морфологии важно:

изменяются слова или нет,

какие наборы форм есть у слова,

какими окончаниями эти формы выражены,

что эти формы выражают.

Синтаксическая роль в предложении - это роль, которую слова определённого класса играют в предложении. Важно:

является ли слово членом предложения,

какова его роль в грамматическом устройстве предложения.

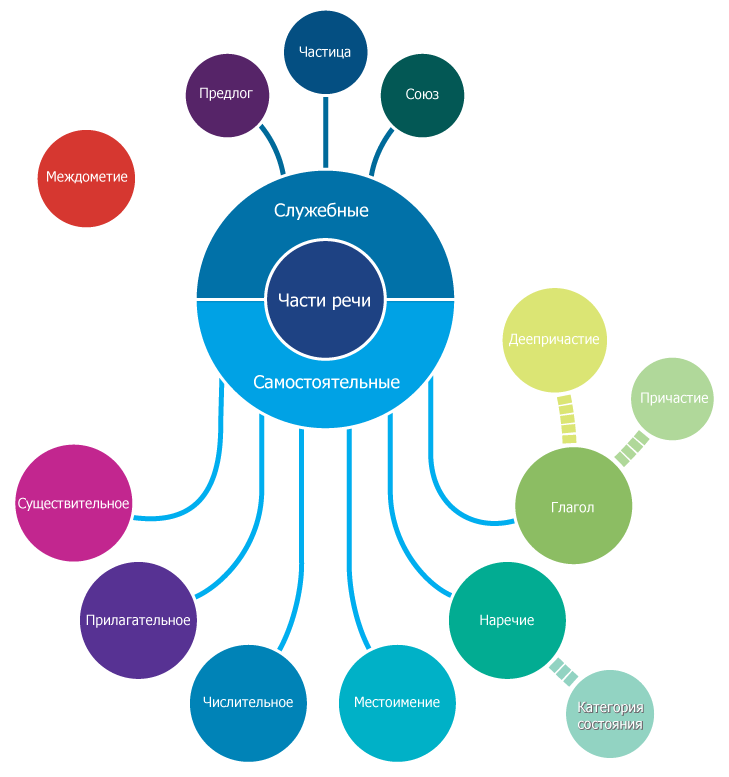

Части речи

Внимание:

Пунктир показывает, что причастия, деепричастия и категорию состояния выделяют не все авторы. Подробнее этот вопрос рассмотрен ниже.

Часть речи – это класс слов, объединенных общим грамматическим значением, набором морфологических признаков и синтаксической ролью в предложении. Этот класс слов отличается от других классов совокупностью характеристик.

Также общепринято различать:

междометия и немеждометные классы слов,

немеждометные делить на служебные и самостоятельные классы слов,

среди самостоятельных различать знаменательные и местоименные слова,

знаменательные делить на изменяющиеся и неизменяющиеся (наречные),

изменяющиеся делить на склоняемые и спрягаемые (глаголы),

склоняемые делить далее по типам склонения (существительные, изменяемые по числам и падежам и другие, изменяемые по числам, падежам и родам).

Причастия и деепричастия

В зависимости от точки зрения, их либо считают формами глагола, и тогда они входят в часть речи Глагол, либо выделяют как особые части речи. Почему возникли разные толкования?

Интерпретация 1: причастие и деепричастие – это особые формы глаголов. Начальная форма: глагол в форме инфинитива, т.е. неопределённая форма глагола. Суффиксы причастий и деепричастий – это формообразующие суффиксы. Инфинитив возводить, причастия: возводящий, возводивший, возводимый и деепричастия: возводя – это только разные формы одного слова возводить.

Интерпретация 2: причастие и деепричастие – самостоятельные части речи. Начальная форма причастия: форма ед. числа, муж. рода. Суффиксы причастий и деепричастий – это словообразующие суффиксы. Инфинитив возводить, причастия возводящий, возводивший, возводимый и деепричастие возводя - разные слова, относящиеся к разным частям речи.

Категория состояния

Вернись к иллюстрации. Линия из точек на схеме показывает особый статус слов категории состояния. Само название, кстати, тоже непохоже на названия других частей речи. Почему возникли разные толкования?

Давно замечено, что наречные слова весьма разнообразны. Выделяется, в частности, группа наречных неизменяемых слов, которые обозначают состояние лица. Мне холодно, а ему жарко. Это не то же самое, что: громко кричать, тихо смеяться. И значение, и роль в предложении у слов: холодно, жарко - громко, тихо различаются.

Интерпретация 1: все эти слова наречия. Среди них выделяется особая подгруппа, которая имеет свои особенности.

Интерпретация 2: наречия и слова категории состояния – это разные части речи. У них разное значение и разная роль в предложении.

Служебные – самостоятельные части речи

Служебные части речи: предлоги, союзы и частицы. Самостоятельные части речи: существительное, прилагательное, числительное, глагол, наречие

Внимание: Междометие - особая часть речи. Она не является ни служебной, ни самостоятельной.

Служебные части речи выражают не самостоятельные значения, а отношения между членами предложения или предложениями либо придают словам и предложениям различные оттенки значения. Они не обладают набором морфологических признаков и не являются членами предложения.

Самостоятельные части речи выражают грамматическое значение, свойственное всему классу слов:

Существительные – «предмет»

Прилагательное – «признак предмета»

Числительное – «число, количество, порядок при счете»

Глагол – «действие»

Наречие – «признак признака, признак действия»

Местоимение – «указание»

Самостоятельные части речи подразделяются на знаменательные и местоимения. Знаменательные части речи называют предметы, признаки, действия, числа, а местоимения только указывают на них.

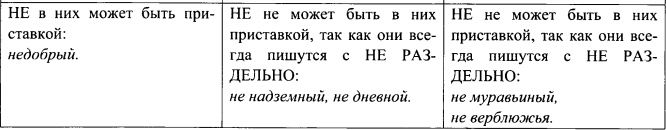

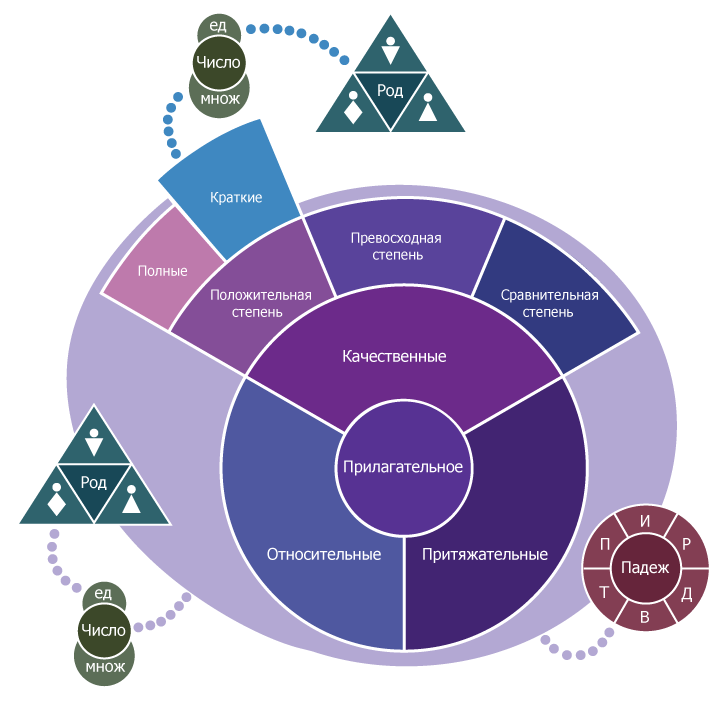

Общая характеристика имени прилагательного

Имя прилагательное – это самостоятельная знаменательная часть речи.

1. Грамматическое значение – «признак предмета». К прилагательным относятся слова, отвечающие на вопросы: какой?, чей?

2. Морфологические признаки:

постоянные – разряд по значению, для качественных: полная /краткая форма и степени сравнения,

изменяемые – число, в единственном числе - род, падеж.

3. Синтаксическая роль в предложении: у полных форм качественных прилагательных, а также у относительных и притяжательных прилагательных – определение, у кратких форм качественных прилагательных – часть составного именного сказуемого.

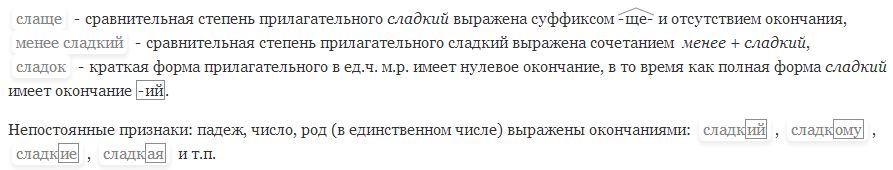

Морфологические признаки прилагательных

У прилагательного, как и у других частей речи, есть набор морфологических признаков. Одни из них постоянные (или неизменяемые). Другие, напротив, непостоянные (или изменяемые). Так, к примеру, прилагательное «сладкий» - это качественное прилагательное, полная форма, положительная степень сравнения. В предложении это слово может быть в разных падежах и числах, а в единственном числе - в разных родах. На иллюстрации линии из точек ведут к изменяемым признакам. Способность быть в полной или краткой форме, в положительной - сравнительной - превосходной степени лингвисты относят к постоянным признакам. Разные постоянные признаки выражаются по-разному. Например:

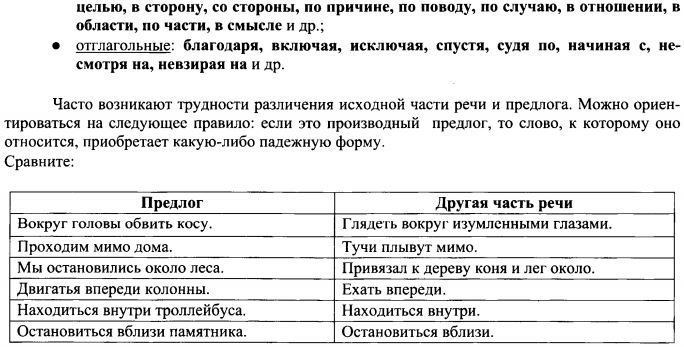

Разряды прилагательных по значению

В зависимости от характера значения имена прилагательные делятся на:

качественные: большой, маленький, хороший, плохой, весёлый, грустный,

относительные: золотой, завтрашний, лесной, весенний,

притяжательные: лисий, волчий, папин, мамин, отцов.

Качественные прилагательные Качественные прилагательные обозначают такие признаки, которые могут быть выражены в большей или меньшей степени. Отвечают на вопрос: Какой? У них есть:

полные и краткие формы: хороший – хорош, весёлый - весел

степени сравнения: маленький – меньше – наименьший и самый маленький.

Большинство качественных прилагательных - непроизводные слова. Основы качественных прилагательных – производящие основы, от которых легко образуются наречия: плохо ← плохой, грустный ← грустно. Значения качественных прилагательных таково, что большинство из них вступают в отношения

синонимии: большой, крупный, огромный, громадный

антонимии: большой – маленький.

Относительные прилагательные Относительные прилагательные соотносятся по значению со словами, от которых они образованы.Поэтому они так названы. Относительные прилагательные – это всегда производные слова: золотой←золото, завтрашний←завтра, лесной←лес, весенний←весна. Признаки, выражаемые относительными прилагательными, не имеют разных степеней интенсивности. У этих прилагательных не бывает степеней сравнения, а также полных и кратких форм. Отвечают на вопрос: Какой?

Притяжательные прилагательные Эти прилагательные выражают идею принадлежности. Они в отличие от качественных и относительных прилагательных отвечают на вопрос: Чей? Притяжательные прилагательные не имеют степеней сравнения, а также полных и кратких форм.

Суффиксы притяжательных прилагательных: лисий - -ий- [ий’], мамин - -ин-, синицин - [ын], отцов - -ов-, Сергеев -ев-. Набор окончаний у притяжательных прилагательных особый. Даже из приведённых примеров видно, что в начальной форме (им.п., ед.ч., м.р.) у них нулевое окончание, в то время как у других прилагательных – окончания --ый, -ий, -ой.

Формы им.п. и в.п. притяжательных прилагательных ед. и мн.ч., как у существительных, а остальные - как у прилагательных:

Единственное число

Им.п. ж.р. - а : мамина, лисья, м.р.- : ,мамин, лисий ср.р. – о, е: мамино, лисье.

Род.п. ж.р. – ой, ей : маминой, лисьей, м.р. и ср.р. - ого, его: маминого, лисьего.

Дат.п. ж.р. – ой, ей : маминой, лисьей, м.р. и ср.р. – ому,ему: маминому, лисьему.

Вин.п. ж.р. - у,ю : мамину, лисью, м.р. и ср. р. – как им.п. или р.п.

Тв.п. ж.р. – ой, ей : маминой, лисьей, м.р. и ср.р. - ым, им: маминым, лисьим.

П.п. ж.р. - ой, ей : маминой, лисьей, м.р. и ср.р. - ом, ем: мамином, лисьем.

Множественное число

Им.п. – ы, и: мамины, лисьи.

Род.п. – ых, их: маминых, лисьих.

Дат.п. – ым, им: маминым, лисьим.

Вин.п. – как им.п. или в.п.

Тв.п. – ыми, ими: мамиными, лисьими.

П.п. – ых, их: маминых, лисьих.

Прилагательные могут переходить из одного разряда в другой. Такие переходы обусловлены особенностями контекста и связаны, как правило, с использованием прилагательных в переносных значениях. Примеры:

лисья нора - притяжательное прилагательное, а лисья хитрость - относительное (не принадлежит лисе, а как у лисы)

горькое лекарство - качественное прилагательное, а горькая правда - относительное (соотносится с горечью)

лёгкая сумка - качественное прилагательное, а лёгкая жизнь - относительное (соотносится с лёгкостью)

Полная и краткая формы качественных прилагательных

Качественные прилагательные имеют обе формы: и полную, и краткую. В полной форме они склоняются, т.е. изменяются по числам, по родам (в ед.ч.) и по падежам. Полные прилагательные в предложении могут быть определением или частью составного именного сказуемого.

Поздней ночью они вышли из дома.

Поздний - качественное прилагательное, положит. степень, полное, в форме ед.ч., ж.р., тв.п.

В краткой форме прилагательные не склоняются. Они не изменяются по падежам. Краткие прилагательные изменяются по числам и родам (в ед.ч.). Краткие формы прилагательных в предложении обычно бывают частью составного именного сказуемого.

Девочка больна.

Больна - качественное прилагательное, положит. степень, краткая форма, ед.ч., ж.р. В современном языке в роли определений краткие прилагательные бывают в устойчивых лексических сочетаниях, например: красна девица, средь бела дня.

Не удивляйтесь: У некоторых качественных прилагательных в современном языке есть только краткие формы, например: рад, должен, горазд.

Относительные и притяжательные прилагательные имеют только полную форму. Обратите внимание: у притяжательных прилагательных с суффиксом -ин

- в им.п. совпадающей с ним формой в.п. окончание - как в кратких формах.

Степени сравнения

Качественные прилагательные имеют степени сравнения. Так выражается в языке то, что признаки могут иметь большую или меньшую степень. Чай может быть сладким в большей или меньшей степени, правда? И язык передаёт это содержание. Степени сравнения, таким образом, передают идею сравнения. Они делают это системно. Степеней три: положительная, сравнительная, превосходная.

Положительная - это значит, что признак выражен без оценки степени: высокий, веселый, теплый.

Сравнительная определяет большую или меньшую степень: выше, веселее, теплее, более высокий, более весёлый, более тёплый, менее высокий, менее весёлый, менее тёплый.

Превосходная выражает наибольшую или наименьшую степени: высочайший, веселейший, теплейший, самый высокий, самый весёлый, самый тёплый.

Из примеров видно, что степени сравнения выражены по-разному. У сравнительной и превосходной степеней значение передаётся либо с помощью суффиксов: выше, веселее, высочайший, веселейший, либо с помощью слов: более, менее, самый. Поэтому сравнительная и превосходная степени сравнения могут быть выражены:

простыми формами: выше, высочайший,

составными формами: более высокий, менее высокий, самый высокий.

Среди простых форм в русском языке, как и в других языках, например, в английском, бывают формы, образованные от другой основы.

Примеры:

хороший, плохой - положительная степень

лучше, хуже - сравнительная степень

лучший, худший - превосходная степень

Слова в простой и сложной сравнительной и превосходной степенях изменяются по разному:

Сравнительная степень (простая): выше, ниже - не изменяется.

Сравнительная степень (сложная): более низкий, более низкому, более низкими - изменяется само прилагательное, изменение возможно по падежам, числам, а в единственном числе - по родам.

Превосходная степень (простая): высочайший, высочайшему, высочайшим - изменяется по падежам, числам, а в единственном числе - по родам, т.е. как в положительной степени.

Превосходная степень (сложная): самый высокий, самому высокому, самые высокие - оба слова изменяются по падежам, числам, а в единственном числе - по родам, т.е. как в положительной степени.

Прилагательные в простой сравнительной форме в предложении бывают частью сказуемого:

Анна и Иван брат и сестра. Анна старше Ивана. Раньше она была выше, а теперь выше Иван.

Остальные формы сравнения бывают и в роли определения, и в роли сказуемого:

Я подошла к более взрослым ребятам. Ребята, были более взрослыми, чем я думала. Я обратилась к самым взрослым ребятам. Эти ребята самые взрослые из тех, кто занимается в кружке.

Местоимения

Местоимения — это склоняемые именные слова, которые не называют предметов, их признаков и количества, а только указывают на них.

Грушницкий — юнкер. Он только год в службе... (М. Ю. Лермонтов)

Общее мнение о Белецком было то, что он милый и добродушный малый. Может быть, он и действительно был такой... (Л. Н. Толстой)

Свези ещё ей восемь ожерельев

И столько же кусков парчи на платье... (А. Н. Островский)

Существительное юнкер — это название лица, прилагательные милый и добродушный — названия признаков, числительное восемь — название количества. Эти знаменательные слова обладают номинативным значением. В отличие от них местоимения он, такой, столько имеют только указательное значение. В приведённых контекстах они указывают на конкретное лицо (он — юнкер), признак (такой — милый и добродушный), количество (столько — восемь).

Значение местоимения выявляется только в контексте, поэтому можно говорить о том, что, например, местоимение он может соотносится с любым существительным мужского рода (Всеволод, Иванов, храм, участник, страх, портфель); местоимение такой — с любым признаком предмета; столько — с любым конкретным количеством.

Не все местоимения соотносятся с именными словами, например, местоимения я, ты, мы, вы, все, никто, сам, кто, самый сложно соотнести с какой-то определённой частью речи.

Учитывая близость различных разрядов местоимений к разным именным частям речи, все местоимения принято делить на три группы: местоимения-существительные (я, ты, он, вы, мы, они, кто, что, никто, ничто, что-то, кто-то, себя), местоимения-прилагательные (какой, чей, который, какой-то, никакой, наш, ваш, свой, твой, такой), местоимения-числительные (оба (обе), сколько, столько, несколько).

Местоимения-существительные по своему категориальному значению близки к существительным и указывают на лицо или предмет в широком смысле слова.

К местоимениям-существительным относятся следующие семантические группы местоимений:

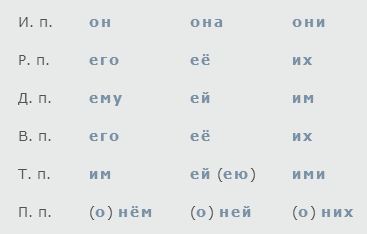

Личные местоимения: я, ты, мы, вы, он, она, оно, они.

Возвратное местоимение: себя.

Вопросительные местоимения: кто, что.

Относительные местоимения: кто, что.

Отрицательные местоимения: никто, ничто, некого, нечего.

Неопределённые местоимения: некто, некого, нечто, нечего, кто-то, что-то, кое-что, кто-либо, что-либо.

Местоименные существительные в предложении выполняют те же функции, что и существительные, — подлежащее или дополнение.

Мне нравится, что Вы больны не мной,

Мне нравится, что я больна не Вами... (М. И. Цветаева)

По морфологическим признакам местоименные существительные значительно отличаются от имён существительных.

1. Для существительных категория рода несловоизменительная, классифицирующая. Некоторые местоимения не имеют категории рода, например, личные местоимения я, ты, вы.

Спорным является вопрос о категории рода местоимений кто и что. «Грамматика — 80», Шанский Н. М., Тихонов А. Н. и Чеснокова Л. Д. считают, что данные местоимения не обладают категорией рода. Белошапкова В. А. полагает, что местоимение кто относится к мужскому роду, а что — к среднему роду. Главный аргумент — способность местоимения кто сочетаться с глаголами прошедшего времени, а также с глаголами сослагательного наклонения в форме мужского рода, а местоимения что — сочетаться в этих же формах в среднем роде.

Кто женился, кто вышел замуж.

Что случилось, что произошло?

Чётко выявляется род у личных местоимений 3-го лица:

онØ (м. р.)

она (ж. р.)

оно (ср. р.)

В этом вопросе нет единого мнения. Так, профессор Белошапкова В. А. считает, что это три разных местоимения. Шанский Н. М., Тихонов А. Н. и Ладыженская Т. А. уверены, что это одно местоимение, изменяющееся по родам.

2. Категория числа у существительных словоизменительная. У личных местоимений я, ты, мы, вы категория числа имеет классифицирующий характер.

Шанский Н. М. и Тихонов А. Н. считают, что личное местоимение он изменяется по числам: он — они, а местоимения кто и что не обладают категорией числа.

3. Падеж имён существительных — словоизменительная категория. Большинство местоимений-существительных изменяются по падежам, имея свои особенности склонения.

4. Знаменательные существительные не имеют категории лица. Личные местоимения обладают морфологической категорией лица.

1 лицо: я, мы

2 лицо: ты, вы

3 лицо: он, она, оно, они

У остальных местоимений-существительных лицо определять не принято.

Местоимения-прилагательные указывают на признак предмета. Отвечают на вопрос какой? или чей?

К местоимениям-прилагательным относятся следующие семантические группы местоимений:

Притяжательные местоимения: мой, твой, наш, ваш, свой, её, его, их.

Указательные местоимения: тот, этот, такой, таков, оный, сей.

Определительные местоимения: каждый, иной, другой, любой, всякий, сам, самый, весь.

Вопросительные (относительные) местоимения: какой, который, чей.

Неопределённые местоимения: какой-то, чей-либо, некий, некоторый.

Отрицательные местоимения: никакой, ничей.

Грамматические признаки

Местоимения-прилагательные имеют морфологические признаки как и у знаменательных прилагательных — изменяются по родам, числам и падежам (склоняются по адъективному или смешанному склонению). Местоимения-прилагательные таков и каков по падежам не изменяются.

Притяжательные местоимения её, его, их в отличие от слов мой, твой, ваш, наш неизменяемы, неизменяемость является их постоянным признаком:

его словарьØ — его словари

его книга — его книги

его окно — его окна

Синтаксические особенности

Вид связи с определяемым существительным — согласование. В предложении местоимение-прилагательное обычно бывает согласованным определением. Местоимения-прилагательные таков и каков могут употребляться только в функции сказуемого.

Дочку мою я сейчас разбужу... (согласование в ж. р., в ед. ч., в В. п.) (А. А. Ахматова)

Сыр выпал — с ним была плутовка такова. (И. А. Крылов)

Местоимения-числительные указывают на количество предметов.

К местоимениям-числительным относятся следующие семантические группы местоимений:

Вопросительные местоимения: сколько.

Указательные местоимения: столько.

Неопределённые местоимения: несколько, столько-то, сколько-нибудь.

Грамматические признаки

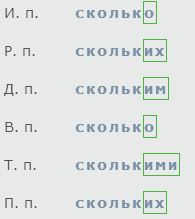

Местоимения-числительные обладают морфологическими признаками как и знаменательные числительные: не имеют категории рода и числа, изменяются только по падежам. Склоняются все местоименные числительные одинаково.

Синтаксические особенности

В именительном и винительном падеже единственного числа управляют существительным, требуя его постановки в родительный падеж множественного числа.

Сколько лет, сколько зим. (Лет, зим — в Р. п. мн. ч.)

В остальных косвенных падежах связь с существительным — согласование, синтаксическая функция — вместе с существительным один член предложения.

Уж сколько раз твердили миру... (И. А. Крылов)

Общее грамматическое значение местоимений — указывают на предметы, признаки, количества, не называя их.

По значению и синтаксической роли выделяют 9 разрядов местоимений: личные, возвратное, указательные, притяжательные, определительные, вопросительные, относительные, отрицательные, неопределённые.

Личные: я, ты, мы, вы; лично-указательное местоимение он (она, оно, они).

Возвратное: себя.

Указательные: этот, тот, такой, таков, таковой, этакий; столько; оба (обе); устар. сей, оный.

Притяжательные: мой, наш, твой, ваш, свой.

Определительные: сам, самый, весь (все, всё), каждый, иной, всякий, всяческий, всяк.

Вопросительные: кто, что, какой, каков, который, чей, сколько.

Относительные — это все вопросительные местоимения, употребляемые для связи частей сложноподчинённых предложений. Слово каковой употребляется только как относительное местоимение.

Отрицательные: никто, ничто, ничей, никакой, никоторый, некого, нечего, нисколько.

Неопределённые: некто, нечто, некоторый, некий; кто-то, что-то, какой-то, чей-то, который-то;кто-либо, что-либо, какой-либо, который-либо;кто-нибудь, что-нибудь, какой-нибудь, который-нибудь, чей-нибудь; кое-кто, кое-что, кое-какой;несколько, сколько-то, сколько-нибудь.

1.Относительные местоимения указывают на предметы, признаки, количество и выполняют анафорическую функцию, т. е. связывают придаточное предложение с главным, выступая в роли союзных слов. К относительным местоимениям относятся местоимения: кто, что, какой, который, каковой, чей, кой, сколько. Относительные местоимения омонимичны вопросительным местоимениям.

На праздник пришли все, кто принимал участие в строительстве храма. (кто — относительное местоим.)

У Лукьяныча записано, сколько выходных я отработала. (сколько — относит. местоим.) (В. Панова)

По грамматическим и семантическим особенностям относительные местоимения в целом не отличаются от вопросительных, но некоторые различия все же обнаруживаются. Например, местоимение кой не будет иметь формы именительного падежа ед. числа женского рода, а когда выступает в роли подлежащего, склоняется как притяжательное прилагательное. Местоимение который и какой могут использоваться как синонимы:

Он испытывал чувство, которое, казалось, уже забыл.

Кроме того, местоимение который может употребляться вместо местоимения что.

Дом, что построили напротив, радовал глаз.

Синтаксические признаки относительных местоимений:

Относительные местоимения могут быть разными членами предложения.

Кто не может взять лаской, тот не сможет взять строгостью.(А. П. Чехов)

Она снимала просторную комнату, окна которой выходили в сад.

И в предвечерней тишине ясно слышишь все, о чём поет земля. (А. М. Горький)

Трудности возникают при разграничении союзов и союзных слов, выраженных местоимением, обычно это касается местоимения что. Если что является местоимением, то: 1. несет предметную соотнесенность, т. е. указывает на предмет, поэтому его можно заменить существительным; 2. на него падает логическое ударение; 3. придаточное предложение можно переделать в вопросительное; 4. можно добавить усилительные частицы; 5. перед местоимением может быть предлог.

Я не знаю, что произошло вчера вечером.

(= Что именно произошло вечером?)

2.Отрицательные местоимения указывают на отсутствие предмета или его признака. К отрицательным местоимениям относятся местоимения: никто,ничто, никак, никакой, нитакой, ничей, нисколько,никогда, нигде, никуда, некого, нечего, негде,некуда, некогда, незачем.

Отрицательные местоимения образуются при помощи безударной приставки ни- (никто, никак, никуда) и ударной приставки не- (некого, нечего, некогда) от вопросительных местоимений и относительных местоимений-существительных.

Морфологические особенности

Отрицательные местоимения никто и ничто изменяются только по падежам.

И. п.

Р. п.

Д. п.

В. п.

Т. п.

П. п.

никто

никого

никому

никого

никем

ни о ком

ничто

ничего

ничему

ничто

ничем

ни о чём

Отрицательные местоимения некого и нечего не имеют формыименительного падежа, обычно используются в односоставных инфинитивных предложениях.

Нечего сказать.

Некого винить.

Некому доверять.

Местоимения-прилагательные никакой и ничей, а также, по мнению Шанского и Тихонова, и местоимение никоторыйизменяются по родам, падежам и числам.

м. р.

ж. р.

ср. р.

мн. ч.

никакой

никакая

никакое

никакие

ничей

ничья

ничьё

ничьи

никоторый

никоторая

никоторое

никоторые

Прав ты, Господи, испытуя, да не склонит главы никоторый из верных твоих!

(Д. М. Балашов)

Никоторому из вас не верю.

(Из Толк. слов. В. И. Даля)

С отрицательными местоимениями связано нарушение лексической непроницаемости слова, т. к. предлог ставится между приставкой и корнем.

Я привык ни в чем не отступать от гражданских законов...(Н. В. Гоголь)

Он ни о чем не думал, но какая-то тоска волновала его и мучила. (Ф. М. Достоевский)

Княжне Марье в Москве не с кем было поговорить, некому поверить своего горя. (Л. Н. Толстой)

Синтаксические признаки

В предложении отрицательные местоимения могут быть разными членами — подлежащим, дополнением, определением.

Вообрази: я здесь одна,

Никто меня не понимает... (А. С. Пушкин)

В передней никого не было — все люди сбежались на двор смотреть на Кирилла Петровича.(А. С. Пушкин)

Не видать ничьих следов

Вкруг того пустого места. (А. С. Пушкин)

Качественные прилагательные могут иметь полные(атрибутивные) и краткие (предикативные) формы:

полная форма

важный →

краткая форма

он важен

она важна

оно важно

полная форма

прекрасный →

краткая форма

прекрасен

прекрасна

прекрасно

Полная форма прилагательного является нейтральной, краткая — носит книжный характер. Можно выделить 3 типа соотношений полных и кратких форм прилагательных с точки зрения соответствия лексических значений: 1. Полные и краткие формы совпадают по своему лексическому значению:

ребенок капризный — ребенок капризен

ребенок послушный — ребенок послушен

ребенок упрямый — ребенок упрям

2. Полные и краткие формы совпадают только в отдельных значениях, наблюдается это только в многозначных словах:

Бедный

1). неимущий; краткая форма — беден;

2). несчастный, достойный сожаления. Кр. формы не будет.

Фальшивый

1). поддельный, ненастоящий. Кр. формы нет.

монета фальшивая

2). неискренний; краткая форма — фальшив.

чувства фальшивые (фальшивы)

3. Краткая форма прилагательных отличается по значению от полной. В этом случае краткие и полные формы рассматриваются как семантические синонимы: а). краткая форма обозначает временный признак предмета, полная — постоянный:

щенок болен — щенок больной

щенок здоров — щенок здоровый

б). краткая форма указывает на чрезмерность проявления признака:

д

едушка

стар

едушка

стар

п

латье

пестро

латье

пестро

в). краткая форма обозначает признак по отношению к чему-либо, полная — безотносительный признак:

ю

бка

коротка — юбка

короткая

бка

коротка — юбка

короткая

б

рюки

узки — брюки

узкие

рюки

узки — брюки

узкие

В отдельных случаях значение кратких и полных форм расходится настолько, что они воспринимаются как разные слова:

Видный ученый, специалист. — Дом виден издалека.

Вольный ветер, птица. — Он волен поступать, как знает.

Указательные местоимения служат для выделения среди других какого-либо определённого предмета, признака, количества. К ним относятся местоимения: это, этот, тот, такой, таков, таковой, столько и устаревшие местоимения экий, этакий, сей, оный. По мнению Шанского Н. М. и Тихонова А. Н., к этому же разряду следует относить местоимение оба (обе).

Местоимение этот указывает на предмет, находящийся в непосредственной близости или только что упомянутый.

Вот эта улица, вот этот дом,

Вот эта барышня, что я влюблен.

Местоимение тот указывает на отдалённый предмет или упоминавшийся ранее.

Местоимение такой указывает на признак, подобный тому, о котором говорилось или будет говориться.

Он такой же, как и все.

В сочетании с прилагательными местоимение такой указывает на высокую степень качества.

Такая красивая барышня должна всегда улыбаться. (Барбара Картленд)

Местоимения таков и таковой обычно несут книжный характер.

Губернский врач, судья, исправник —

Таков его всегдашний круг; (М. Ю. Лермонтов)

Морфологические особенности Местоимения-прилагательные этот, тот, таковой склоняются как качественные и относительные прилагательные твердого подтипа.

Такой, этакий, экий склоняются как качественные и относительные прилагательные смешанного подтипа.

Таков употребляется всегда в краткой форме, изменяется по родам и числам, по падежам не изменяется.

Местоимение-числительное столько изменяется только по падежам.

Местоимения оба (обе) грамматически ведут себя, как числительные. Ср.: два стола и оба стола, двух книг и обеих книг.

Синтаксические особенности

Указательные местоимения-прилагательные в предложении чаще всего являются согласованным определением или именной частью составного именного сказуемого.

Тот час был нестерпимо ярок

И, кажется, звенел до слёз.

(А. А. Ахматова)

Каков привет — таков и ответ.

Особенность здешнего климата такова, что зима как бы сразу переходит в лето.

Местоимение-числительное столько вместе с существительным является одним членом предложения.

Столько лет прошло с тех пор.

Выступая без определяемых слов, местоимения-прилагательные могут употребляться как местоимения-существительные. Синтаксическая роль таких местоимений в предложении — подлежащее или дополнение.

Он много думал о том, что произошло.

Я будут писать и про то, и про это.

Местоимение это может выступать в роли частицы.

Это что ты делаешь?

И откуда это он только взялся.

Местоимение это может быть связкой.

Жизнь — это прекрасно!

Местоимение экий также может выступать в роли частицы.

Общепринятой классификации частиц по значению в лингвистической литературе нет.

Виноградов В. В. выделил 8 разрядов частиц:

Усилительно-ограничительные, или выделительные частицы:только, лишь, хоть.

Присоединительные частицы: тоже, также.

Определительные частицы: именно, подлинно, как раз.

Указательные частицы: вот, вон, это.

Неопределённые частицы: -то, -либо, -нибудь, кое-.

Количественные частицы: почти, ровно, точно.

Отрицательные частицы: не и ни.

Модально-глагольные частицы: бы, да, хоть бы, лишь бы.

Шанский Н. М. и Тихонов А. Н. выделяют четыре разряда частиц по значению: смысловые, модальные, эмоционально-экспрессивные, формообразующие.