Почему на рублях ОТСУТСТВУЮТ государственные знаки отличия (флаг, герб)?

Куда утекают деньги, если банковские проценты по вкладам и кредитам выше темпов роста экономики?

Кому

выгодна инфляция и кто её раздувает?

Кому

выгодна инфляция и кто её раздувает?

ГЛАВЫ НА СТРАНИЦАХ

3

31

52

Глава 1

Три официальных символа отличают одно государство от другого: гимн, флаг и герб. На всех государственных печатях, бланках, документах и зданиях в обязательном порядке используется хотя бы один из этих трёх государственных знаков отличия.

Н а

следующей ниже картинке сравните

товарный знак Банка России, он же

Центральный банк (далее ЦБ), и Герб

Российской Федерации.

а

следующей ниже картинке сравните

товарный знак Банка России, он же

Центральный банк (далее ЦБ), и Герб

Российской Федерации.

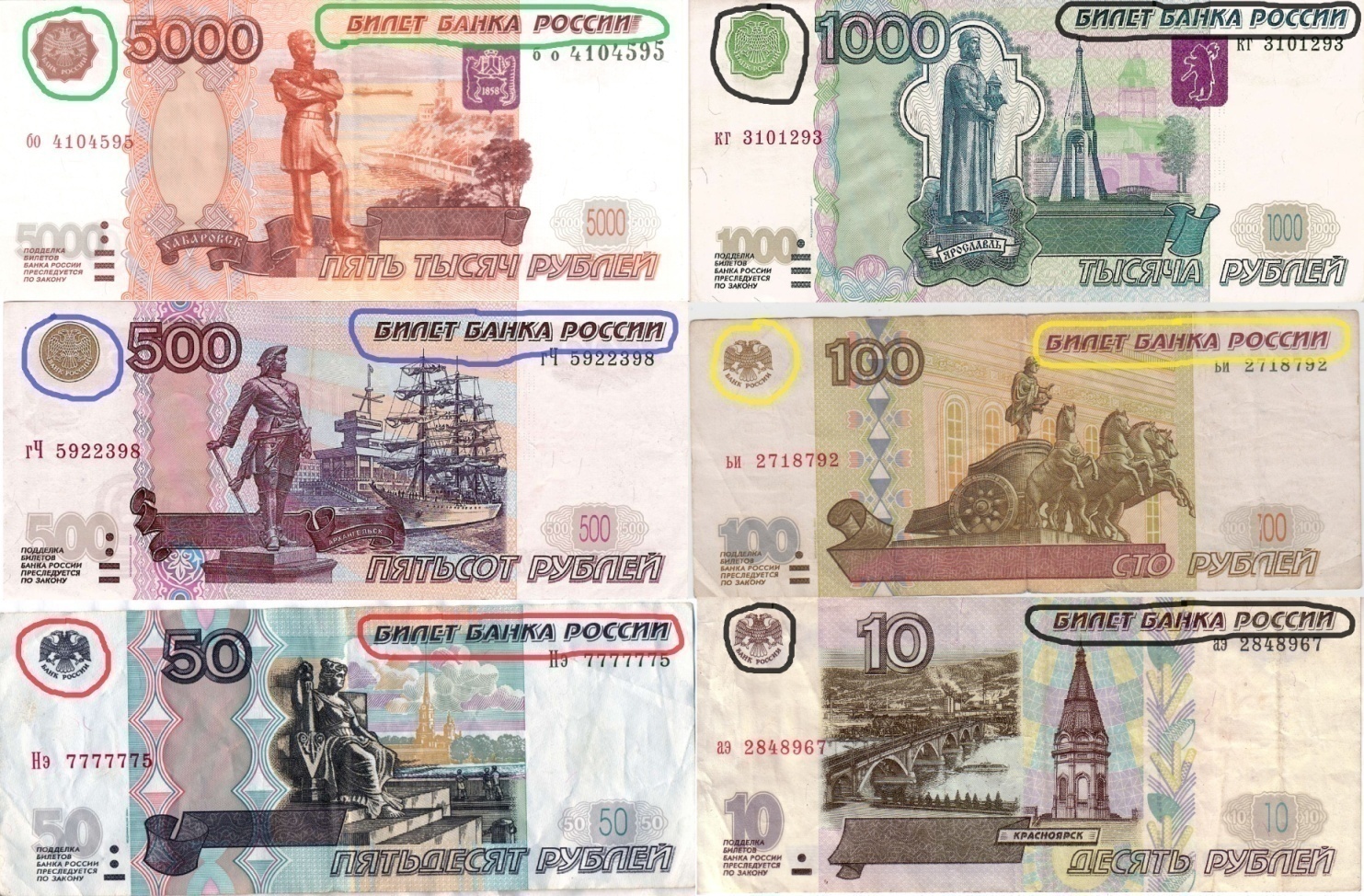

Как видно, оба орла являются двуглавыми, но их изображение существенно отличается. Теперь возьмите в руки рублёвую купюру или монету любого номинала.

З аметьте,

что на них нет ни одного изображения

государственного знака отличия, будь

то флаг или герб России. Вопрос: почему

на российских рублях размещены только

товарный знак ЦБ и надпись «Билет

Банка России»?!

аметьте,

что на них нет ни одного изображения

государственного знака отличия, будь

то флаг или герб России. Вопрос: почему

на российских рублях размещены только

товарный знак ЦБ и надпись «Билет

Банка России»?!

* * *

Немного истории: современный ЦБ возник в результате цепочки правопреемствований, реорганизаций и просто переименований банков-предшественников. Более подробную информацию об истории ЦБ Вы можете найти на его официальном сайте (www.cbr.ru). Вкратце всё выглядит так:

- в 1860 г. в соответствии с указом Александра II на основе реорганизации Государственного коммерческого банка был учрежден Государственный банк Российской Империи. Непосредственным руководителем Государственного банка являлся Министр финансов, а сам банк был одним из ведомств Министерства финансов.

- 29 августа 1897 года на основании Указа Николая II, в ходе денежной реформы, Государственный банк приобрел функции выпуска государственных кредитных билетов. Эти новые эмиссионные1 функции были ограничены двумя нормативами. Если бумажные деньги выпускались в размере до 600 млн. рублей, то они должны были быть обеспечены не менее, чем одним золотым рублём к двум бумажным рублям. Выпуск денежных билетов свыше суммы 600 млн. рублей должен был быть обеспечен золотом в размере один к одному. Данные нормативы строго соблюдались, что позволило даже во время мирового экономического кризиса 1905-1906 г.г. сохранить золотое обеспечение рубля свыше 100 %.

- С 1914 года в условиях первой мировой войны, в связи с необходимостью дополнительного финансирования военных расходов, власти Империи вынуждены были несколько раз пересматривать норматив по резервированию золота для обмена на бумажные билеты в пользу его многократного увеличения. Накануне свержения монархии это привело к гиперинфляции и дезорганизации всего денежного обращения в стране.

- В 1917 г. Российская Империя перестала существовать, а Государственный банк Российской Империи переименовали в Народный банк РСФСР. Одновременно была проведена национализация всей банковской системы бывшей Империи. В результате все частные банки на территории, подконтрольной новому советскому правительству, перешли в собственность Народного банка РСФСР.

- В 1919 г., в ходе натурализации хозяйственных отношений и внедрения безденежных расчетов между государственными предприятиями и учреждениями, банковские функции Народного банка РСФСР были сведены к минимуму. В результате Народный банк РСФСР превратился в единый расчётно-кассовый орган РСФСР и перестал быть банком как таковым.

- 3 и 10 октября 1921 г. Народный банк РСФСР постановлениями всероссийского центрального исполнительного комитета и совета народных комиссаров был восстановлен под названием Государственный банк РСФСР.

- В 1923 г. Государственный банк РСФСР преобразован в Государственный банк СССР. Согласно постановлению ВЦИК Государственный банк СССР находился в составе Наркомата финансов и подчинялся непосредственно Наркому финансов. В 1922-1923 г.г. были проведены две деноминации2, укрупнившие номинал советского рубля, что помогло обуздать послевоенную инфляцию.

- С началом второй мировой войны Советскому Союзу потребовались дополнительные деньги на финансирование военных нужд. И теперь советскому правительству пришлось наращивать эмиссию рубля уже без обеспечения золотым запасом. В результате чего денежная масса за это время возросла в 4 раза. После войны, в 1947 г., была проведена третья деноминация.

- В марте 1950 г. золотое содержание рубля установлено в размере 0,222168 г чистого золота. В связи с подъёмом экономики, в мае 1961 г., была проведена одновременно деноминация и девальвация рубля. Новые денежные знаки обменяли на старые в соотношении 1:10. Данные меры позволили в 4 раза увеличить золотое содержание рубля до 0,987412 г чистого золота (почти 1 к 1). Таким образом, лишь к 1961 году, спустя 48 лет с начала первой мировой войны, удалось полностью восстановить функционирование денежной системы страны.

- 13 июля 1990 г. на базе Российского республиканского банка Госбанка СССР создан Государственный банк РСФСР. Есть утверждение что «Центральный банк Российской Федерации (Банк России) был учреждён 13 июля 1990 г.». Но в действительности пункт 2 Постановления Верховного Совета РСФСР от 13.07.1990 г. дословно звучит так: «Российский республиканский банк Госбанка СССР преобразуется в Государственный банк РСФСР, подотчетный Верховному Совету РСФСР». Как видно, ни о каком учреждении речь в постановлении не идёт. В нём лишь сообщается об очередном правопреемстве.

- 2 декабря 1990 г. Верховный Совет РСФСР принял Закон о Центральном банке РСФСР (Банке России). Таким образом, Государственный банк РСФСР был преобразован в Центральный банк РСФСР.

Обратите внимание на то, что лишь 2 декабря 1990 года впервые в истории на постимперском и постсоветском пространстве из названия основного банка страны исчезло определение «Государственный» или «Народный». Осталось прилагательное «Центральный», которое не несёт абсолютно никакой информации о его собственнике. Например, Центральный Универмаг города Казани (он же ЦУМ), скорее всего, является частной собственностью, а не государственной.

- 20 декабря 1991 г. Государственный банк СССР был упразднен, а всё его имущество и эмиссионные функции на территории РСФСР переданы Центральному банку РСФСР.

- 25 декабря 1993 г., с момента вступления в силу действующей Конституции Российской Федерации, Центральный банк РСФСР окончательно переименован в Центральный банк Российской Федерации (он же Банк России, далее ЦБ). Основными законами, определяющими его функции, обязанности, права и полномочия с этого момента являются: Конституция Российской Федерации и федеральный закон № 86 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

* * *

Возможно ли, вооружившись данными законами, определить нынешний статус Центрального Банка (как государственный или частный)?

Конституция Российской федерации, статья 75.

1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком РФ. Введение и эмиссия других денег в РФ не допускаются.

2. Защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция Центрального банка РФ, которую он осуществляет НЕЗАВИСИМО от других органов государственной власти.

Федеральный закон «О Центральном банке», статья 1.

Функции и полномочия, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным законом, Банк России осуществляет НЕЗАВИСИМО от других федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Фраза «независимо от других федеральных органов государственной власти» в переводе на рабоче-крестьянский язык звучит так: ЦБ, исполняя свои обязанности, ни административно, ни функционально не подчиняется ни Правительству (как высшему органу исполнительной власти в РФ), ни Федеральному собранию (как высшему органу законодательной власти в РФ), ни Верховному, Арбитражному или Конституционному суду (как высшим органам судебной власти в РФ), ни даже Президенту РФ (как главе государства). От всех этих федеральных органов высшей государственной власти ЦБ (при выполнении своих функции) де-юре независим!

Действительно Центральный банк независим.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина

программа «Познер» от 27.01.2014 (5 мин. 40 сек.).

Раз уж ЦБ независим от госорганов, тогда кто он? Кому подчиняется? Является ли он сам органом федеральной власти, пусть и де-юре самостоятельным?

Да, является.

По контексту статьи 1 закона «О Центральном банке» и пункта 2 статьи 75 Конституции РФ ЦБ является федеральным органом государственной власти, раз в этих правовых документах употреблено выражение «от других».

Нет, не является.

Согласно части 1 статьи 11 Конституции РФ государственную власть в РФ осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство РФ, суды РФ. Перечень указанных органов, т.е. органов, осуществляющих в России государственную власть, является исчерпывающим, и ЦБ среди них не числится. Если ЦБ не относится к перечисленным органам, осуществляющим в России государственную власть, то он не является органом государственной власти.

Да, является.

С другой стороны, ЦБ является органом государственной власти, так как в пункте «ж» статьи 71 Конституции РФ к ведению Российской Федерации (то есть государства) отнесено установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки.

В связи с тем, что денежная эмиссия находится в ведении Российской Федерации (то есть – государства), а согласно части 1 статьи 75 Конституции РФ денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком, можно сделать вывод, что ЦБ – это орган государственной власти, так как он выполняет одну из исключительных (федеральных государственных) функций власти. Но, в свою очередь, это противоречит части 1 статьи 11 Конституции РФ, о которой мы говорили чуть раньше.

Нет, не является.

Центральный Банк на своём официальном сайте (http://www.cbr.ru/today/?PrtId=bankstatus) заявляет о себе следующее: «ключевым элементом правового статуса Банка России является принцип независимости, который проявляется прежде всего в том, что Банк России выступает как особый публично-правовой институт, обладающий исключительным правом денежной эмиссии и организации денежного обращения. Он не является органом государственной власти, вместе с тем его полномочия по своей правовой природе относятся к функциям государственной власти, поскольку их реализация предполагает применение мер государственного принуждения».

Да, является.

С другой стороны статья 2 закона «О Центральном банке» говорит нам, что: «Уставной капитал и иное имущество Банка России являются федеральной собственностью». Раз Уставной капитал ЦБ принадлежит государству, то и сам ЦБ принадлежит государству, то есть он государственный. Раз уж (исходя из данной статьи) ЦБ является государственной собственностью и исполняет одну из исключительных государственных функций власти, перечень которых определён в 71 статье Конституции РФ, значит ЦБ всё-таки является органом государственной власти.

Нет, не является.

20 мая 2002 года состоялся судебный процесс (www.magov.net/blogs/item/200/). На скамье подсудимых оказался ответственный работник Центрального банка, некто Алексеев. Речь шла об ущербе в 300 миллионов долларов. В первый же день слушания Алексеева освободили. На радостях он дал следующий комментарий о судебном процессе: «За рубежом за долги Российской Федерации пытались арестовать счета Центрального банка России, но мы смогли доказать западному правосудию, что Центральный банк отделён от государства, и его деньги не являются государственными».

А как же тогда трактовать предыдущее положение статьи 2 закона «О Центральном банке» о том, что Уставной капитал и иное имущество Банка России являются федеральной собственностью? А вот как:

Нет, не является.

Статья 1 закона «О Центральном банке»: Банк России является юридическим лицом.

Статья 2 закона «О Центральном банке»: государство не отвечает по обязательствам Банка России, а Банк России – по обязательствам государства. Исходя из этой статьи правовой статус ЦБ напоминает частную организацию, где, как известно, учредитель не отвечает по обязательствам Общества (долгам), а Общество не отвечает по обязательствам (долгам) учредителя. Данная статья говорит, что ЦБ наделён правами частной организации по отношению к государству. Так может ЦБ является частной организацией?

И опять неверно... Потому что, ВНИМАНИЕ: ЦБ вообще не имеет никакой организационно-правовой формы.

С точки зрения юриспруденции данное явление есть «правовой нонсенс», т.к. по теории права – всякое юридическое лицо должно иметь свою организационно-правовую форму, но, видимо, не в случае с ЦБ. Повторяю, ни в одном нормативно-правовом акте не указана его организационно-правовая форма. С точки зрения права это должно квалифицироваться как сознательный «правовой пробел». Сам ЦБ называет себя «особый публично-правовой институт», однако суть того, что у него нет организационно-правовой формы, остаётся.

* * *

По принципам демократии все три ветви власти (законодательная, исполнительная и судебная) в государстве должны быть разделены. Может, мы увидим ЦБ в одной из ветвей власти и поймём, с кем имеем дело?

Законодательная.

Статья 7 закона «О Центральном банке»: Банк России по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, издает в форме указаний, положений и инструкций нормативные акты, обязательные для федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, всех юридических и физических лиц. Правила подготовки нормативных актов Банка России устанавливаются Банком России самостоятельно. И далее: Нормотворческие полномочия Банка России в соответствии с Конституцией Российской Федерации, помимо издания собственных правовых актов, обеспечиваются также и тем, что проекты федеральных законов, а также нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, касающиеся выполнения Банком России своих функций, должны направляться за заключением в Банк России.

Исполнительная.

Статья 4 пункт 2 закона «О Центральном банке»: Банк России монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует наличное денежное обращение.

Судебная.

Официальный сайт ЦБ (http://www.cbr.ru/today/status_functions/): Центральный банк не является органом государственной власти, вместе с тем его полномочия по своей правовой природе относятся к функциям государственной власти, поскольку их реализация предполагает применение мер государственного принуждения...

Из всего вышеизложенного непросто сделать однозначный вывод: является ли ЦБ государственной организацией или частной. Из правовой неразберихи в отношении ЦБ, как 2+2=4, видно лишь одно: ЦБ владеет правом эмиссии рубля, а Президент РФ, Парламент РФ и Правительство РФ (в том числе Министерство финансов) с 20 декабря 1991 года такого права лишены. Центральный банк совмещает в себе часть функций законодательной власти (издание нормативных актов, обязательных для исполнения всеми уровнями государственной власти, начиная с Президента России), элементы исполнительной власти (функции по обеспечению денежного обращения) и право судебной власти (использование мер государственного принуждения). Что в свою очередь противоречит принципам демократии. А в совокупности со статьёй 2 закона «О Центральном банке», из которой мы знаем, что сам ЦБ органам государственной власти не подчиняется, мы получаем де-факто и де-юре тоталитарную Надгосударственную организацию с неопределенным юридическим статусом.

«Нет более прямого и надежного способа захватить контроль над нацией, чем через её систему кредитования (через её деньги)».

Сэр Филипп Бенсон, президент ассоциации американских банкиров, 8 июня 1839 года

Из истории мы знаем, что и в первую мировую, и во вторую мировую войну, и Николай II, и Сталин включали «печатный станок», чтобы финансировать армию. Сможет ли сделать тот же шаг Владимир Владимирович Путин, окажись Россия перед лицом военной угрозы? Однозначно: нет, не сможет. Сделает ли за него этот шаг, имея завуалированный юридический статус, нынешний ЦБ? Никто не знает и знать не может, так как в истории России подобного прецедента ещё не было.

Тем не менее, чтобы хоть в какой-то степени спрогнозировать ответ на вышеизложенный вопрос, рассмотрим, какие рычаги влияния есть у Кремля и Белого Дома на «отделённый от государства самостоятельный ЦБ».

Статья 5 закона «О Центральном банке»: Банк России подотчетен Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.

Государственная Дума:

- назначает на должность и освобождает от должности Председателя Банка России по представлению Президента РФ;

- назначает на должность и освобождает от должности членов Совета директоров Банка России по представлению Председателя Банка России, согласованному с Президентом РФ;

- принимает решение о проверке Счетной палатой РФ финансово-хозяйственной деятельности Банка России, его структурных подразделений и учреждений. Указанное решение может быть принято только на основании предложения Национального банковского совета.

Статья 25 закона «О Центральном банке»: Банк России ежегодно, не позднее 15 мая, представляет в Государственную Думу годовой отчет Банка России.

Статья 14 закона «О Центральном банке»: Председатель Банка России может быть освобожден от должности только в случаях:

- истечения срока полномочий;

- невозможности исполнения служебных обязанностей, подтвержденной заключением государственной медицинской комиссии;

- подачи личного заявления об отставке;

- совершения уголовно наказуемого деяния, установленного вступившим в законную силу приговором суда;

- нарушения федеральных законов, которые регулируют вопросы, связанные с деятельностью Банка России.

Статья 15 закона «О Центральном банке»: члены Совета директоров освобождаются от должности:

- по истечении срока полномочий – Председателем Банка России;

- до истечения срока полномочий – Государственной Думой по представлению Председателя Банка России.

Вот, пожалуй, и все. Другие рычаги влияния на ЦБ отсутствуют.

Проанализируем имеющиеся сведения:

• Государственная власть раз в год слушает доклады ЦБ, a между годовыми докладами Центральный Банк пишет законы для государственной власти.

• Государственная власть назначает на должность Председателя ЦБ. Но как его уволить, если ЦБ вдруг раздует денежную массу и обесценит все сбережения граждан России? А если ЦБ резко поднимет курс покупки иностранной валюты и все импортное подорожает в разы (одежда, продовольствие, медикаменты, бытовая техника, автомобили)? И в первом, и во втором случае закон о деятельности ЦБ не будет нарушен, а другие основания для увольнения Председателя ЦБ тоже не подойдут.

• Государственная Дума увольняет совет директоров ЦБ только с представления Председателя ЦБ. Что произойдёт, если Госдума примет решение распустить совет директоров, a Председатель ЦБ не представит их к увольнению?

Представьте, что Вы – директор коммерческого предприятия. Сможете ли Вы эффективно управлять своей фирмой, если ваши сотрудники знают, что вы не в праве их уволить?

* * *

Завершая диспут о статусе ЦБ, как о государственной или частной организации, обратим внимание на статью 3 закона «О Центральном банке»: получение прибыли не является целью деятельности Банка России.

Данное положение намекает, что ЦБ имеет признаки некоммерческой организации, к которым, например, относятся фонды, некоммерческие партнёрства, общественные организации и так далее. С другой стороны, статья 2 закона «О Центральном банке»: Банк России осуществляет свои расходы за счет собственных доходов. То есть ЦБ действует на принципах самоокупаемости и самофинансирования. Таким образом, Центральный Банк России – это единственный орган власти, с частичными элементами государственной формы правления, которому на законодательном уровне предписано осуществлять свои расходы за счет собственных доходов. То есть ЦБ просто обязан получать прибыль.

Согласно статье 11 закона «О Центральном банке»: прибыль Банка России определяется как разница между суммой доходов и расходов. Статья 46 закона «О Центральном банке»: доходы поступают от банковских операций, сделок (предоставление кредитов, купля-продажа ценных бумаг на открытом рынке, купля-продажа валюты, драгоценных металлов и др. валютных ценностей, открытие счетов и т.п.) и от участия в капиталах кредитных организаций.

К расходам относятся (статья 4 закона «О Центральном банке»): эмиссия наличных денег, управление золотовалютными резервами, валютное регулирование и валютный контроль, консалтинговые услуги правительству и Минфину, составление платёжного баланса России и т.п.

Под расходами на эмиссию наличных денег в 4 статье подразумеваются траты ЦБ на бумагу, краску и прочие расходы печатных фабрик. A сам сеньораж поступает в качестве доходов.

Сеньораж – это разница между номиналом напечатанной валюты и её себестоимостью. Простой пример: если на листе бумаги себестоимостью в 1 рубль напечатать пятитысячный номинал, то сеньораж составит 4999 рублей. Раньше (до 1991 года) эти 4999 рублей были доходом государства (то есть бюджета страны). На заре деятельности ЦБ (90-ые годы) это был стопроцентный доход банка. Теперь расклад такой: 50 % – государству, 50 % банк оставляет себе.

Надо сказать, что в начале своей деятельности в 90-ые годы ЦБ был даже освобождён от уплаты налогов, и лишь более поздними указами, с согласия «его величества», ЦБ был переведён в разряд налогоплательщиков.

Таким образом, взяв старт со скромного уставного капитала в 3 миллиона рублей, своей «работой на износ» ЦБ за какой-то десяток лет умножил объём собственного капитала в сотни тысяч раз! Только золотовалютная часть резервов ЦБ, формируемых, как известно, из прибыли, приближается к 40 миллиардам долларов. Напомню, что начинал ЦБ с трех миллионов рублей в старых деньгах. Получается, что прописанная норма статьи 3 закона «О Центральном банке», а именно «получение прибыли не является целью деятельности Банка России» на деле, как минимум, лукавит.

Стоп. А зачем ЦБ вообще заниматься получением прибыли? Да, у ЦБ есть расходы, связанные с выполнением своих полномочий. Но ведь он имеет право печатать деньги! Появились расходы, напечатал сколько нужно рублей, и всё оплачено. Если ЦБ знает что в любой момент может напечатать нужную ему сумму, тогда вообще зачем хранить деньги про запас? А также содержать огромный штат персонала, задача которого – получение прибыли, когда ту же самую прибыль ЦБ может просто напечатать?

На первый взгляд опять логическая нестыковка. Но ответ именно на этот вопрос откроет нам истинную роль ЦБ в России. И ответ этот кроется непосредственно в самом механизме создания новой рублёвой массы.

***