- •Оказание первой помощь

- •Профессиональная помощь Оказание первой помощь

- •Профессиональная помощь

- •Экстренная реанимация животных собственными силами

- •Способы стерилизации операционного белья, перевязочного и шовного материала и хирургического инструментария

- •Классификация шовных материалов[править | править вики-текст] По структуре нити[править | править вики-текст]

9. Способы введения лекарственных веществ. . лекарственными веществом обычно называют специальный препарат, предназначенный для лечения больных. В качестве лекарства используют как безвредные, так и ядовитые вещества. Пути введения. Животным лекарства вводят внутрь через ротовую полость, в прямую кишку в виде клизмы, ингаляцией через дыхательные пути, втирают в кожу в форме мазей и линиментов, вводят, минуя пищеварительный тракт (парентерально), в виде инъекции: подкожных, внутримышечные, внутривенных, внутриартериальных, в спинномозговой канал, в грудную, брюшную полости и др. Перед введением лекарственному веществу, придают соответствующую удобную лекарственную форму, которая выбирается в зависимости от его физико-химических свойств, назначения лекарства и пути введения в организм. Различают лекарства для наружного, внутреннего применения и для инъекции, соответственно лекарственные формы могут иметь вид жидкости ( раствор, настой, настойка, микстура, эмульсия ), мягкой формы ( кашка, паста, мазь ), плотной массы ( болюс, пилюля ) и твердой консистенции ( порошок, таблетки. При введении через рот лекарственные вещества в первую очередь оказывают влияние на рецепторы слизистой оболочки ротовой полости, рефлекторно возбуждают секрецию слюны, а также пищеварительных желез желудка и кишечника , в которых они также вызывают рефлексы, вступают в реакции с содержимым, растворяются в нем, некоторая их часть всасывается, поступает в кровь и печень, где частично или полностью обезвреживается. Вещества, введенные в прямую кишку, вызывают рефлексы слизистой оболочки, быстро всасываются, минуя печень, попадают в общий круг кровообращения, поэтому на организм влияют более сильно по сравнению с лекарственными веществами, введенные через рот. Вещества, вводимые подкожно, внутримышечно, особенно внутривенно и внутриартериально, начинают проявлять свое действие в первые же минуты или немедленно. Правильное дозирование, соблюдение асептики, концентрации и температуры растворов строго обязательно при парентеральном введении лекарств.

10. Пункция (от лат. punctio — укол, прокол) — прокол тканей, гнойно-воспалительного очага, стенок сосудов, полых органов или полостей тела иглой либо троакаром с лечебной или диагностической целью. Пункция часто проводится с обеими целями сразу (например, пункция абсцесса и забор гнойного экссудата). При диагностической пункции проводится отбор экссудата, измеряется давление в крупных сосудах или сердце, вводятся контрастные вещества при проведении рентгенодиагностики. Во время лечебной пункции может проводиться введение медикаментозных средств, крови или кровезаменителей, растворов для парентерального питания в кровеносное русло; лекарственных препаратов в ткани, полости, а также в патологический очаг; для проведения местной анестезии, новокаиновых блокад. При пункции могут возникать следующие осложнения: подкожная гематома, повреждение крупных сосудов, тромбоз, повреждения тканей легкого, сердца при пункции плевральной полости, повреждения полых органов при лапароцентезе, гнойные осложнения, тромбоэмболия. Профилактировать возникновение осложнений возможно только при строгом соблюдении правил проведения пункции, а также с учетом анатомо-топографических особенностей зоны, где проводится пункция.

11. Инъекция и инфузия. Инъе́кция — способ введения в организм неких растворов (например, лекарственных средств) с помощью шприца и пустотелой иглы или впрыскиванием под высоким давлением (безыгольная инъекция). При выполнении инъекции положение иглы, шприца и рук в каждом отдельном случае (в зависимости от вида инъекции) должно быть рациональным и соответствовать ее назначению.При внутрикожной инъекции угол наклона иглы со шприцем по отношению к поверхности тела должен быть наименьший, для чего левой рукой удерживают иглу и канюлю шприца так, чтобы тыльная сторона кисти соприкасалась с кожей, правой рукой удерживают шприц и регулируют угол наклона, продвижение иглы и введение раствора. Раствор в объеме 0,2 — 0,5 мл вводят в толщу кожи тонкой и короткой инъекционной иглой на глубину 2 — 3 мм. Оценкой правильности внутрикожной инъекции служит образование у конца иглы небольшого желвака с резкими границами («лимонной корочки»). Подкожная инъекция. Большим и указательным пальцами левой руки приподнимают складку кожи, а правой рукой со шприцем, удерживая его между большим, указательным и средним пальцами, вводят иглу в основание складки на глубину 2 — 3 см. Срез иглы при проколе кожи должен быть обращен наружу. Убедившись, что игла оказалась в подкожной клетчатке, вводят раствор, нажимая на поршень шприца указательным пальцем.После инъекции кожу обрабатывают 5%-ным спиртовым раствором йода и слегка массируют. Наиболее удобные места для подкожных инъекций лечебного характера следующие: у лошадей и крупного рогатого скота — боковые поверхности шеи, позади лопаточной области, подгрудок; у свиней — участок шеи у основания уха, внутренняя поверхность бедра; у собак — шея, боковая грудная стенка и бедро; у овец — область шеи; у кроликов — область шеи, холка и боковая, грудная стенки.Внутримышечная инъекция. Для этого выбирают прочную с острым скосом на конце иглу, которую вводят перпендикулярно поверхности кожи на глубину 4 — 5 см, но не более чем на 2/3 длины иглы. Шприц держат концами всех пальцев. По окончании инъекции прижимают кожу левой рукой и извлекают иглу. Место укола обрабатывают 5%-ным спиртовым раствором йода. Внутримышечные инъекции делают в заднебедренную группу мышц и реже в ягодичные мышцы, так как эта область покрыта толстой кожей, а также в трехглавую мышцу плеча и в плечевую часть грудной мышцы.

Внутривенное вливание (внутривенная инфузия) — введение жидкостей, лекарственных средств или препаратов/компонентов крови в венозный сосуд.Внутривенное вливание может проводиться капельно (капельное внутривенное вливание, «капельница») или струйно. Инструмент и иглы должны быть стерильны.Кожу в месте инъекции предварительно обрабатывают антисептическим препаратом.При внутривенном вливании особенно важно не допустить попадания пузырьков воздуха в организм. Если вливание осуществляется в вену конечности, для исключения травмы вены перед вливанием препарата, конечность перевязывают жгутом выше места инъекции, после чего пациент обязан совершить несколько энергичных движений пальцами конечности, либо массируют её чтобы вены наполнились кровью, в результате чего оболочки вен расширяются и максимально приближаются к поверхности кожи. После введения иглы обязательно осуществляется проверка на точность попадания конца иглы в вену. Во время длительного капельного вливания иглу надёжно закрепляют на коже пациента так, чтобы конец иглы не травмировал стенку вены.Во время вливания постоянно следят за состоянием животного. В случае резкого ухудшения самочувствия или обморока вливание либо приостанавливают, либо прекращают, в зависимости от предписания врача.

12.Новокаиновая блокада. Новокаиновая блокада — метод обезболивания и лечения, при котором раствор новокаина последовательно вводится в ткани и нервные образования, участвующие в иннервации пораженного органа. При этом достигается также спазмолитический эффект. При хирургических болезнях у собак наиболее распространены следующие виды новокаиновых блокад: короткая новокаиновая блокада, циркулярная новокаиновая блокада, блокада верхнего шейного симпатического ганглия, надплевральная блокада чревных нервов и поясничная блокада. Для блокады применяются 0,25-0,5%-ные растворы новокаина, которые готовят на изотоническом растворе хлорида натрия или видоизмененной жидкости Рингера (хлористого натрия - 5,0 г; хлористого калия - 0,075 г; хлористого кальция - 0,125 г; воды дистиллированной - 1000,0 г).При длительном кипячении новокаин теряет свои обезболивающие свойства, становится более токсичным и раздражает ткани, поэтому растворы готовят следующим образом: необходимое количество изотонического раствора хлорида натрия или видоизмененной жидкости Рингера нагревают до кипения, после чего добавляют соответствующее количество новокаина. С новокаином раствор кипятят в течение 1-2 мин.Употребляют свежеприготовленные растворы, подогретые до температуры тела. Новокаин в готовых ампулах также подогревают.

13. приемы и методы остановки кровотечения. Остановка кровотечения является важным элементом оказания как доврачебной, так и квалифицированной врачебной помощи. Адекватное прекращение кровопотери зачастую позволят спасти жизнь животного, предотвращая развитие шока, облегчая последующее выздоровление. Также без адекватного гемостаза невозможно успешное проведение хирургических операций. Выделяют две основные группы методов остановки кровотечения: временные и окончательные. Временные относятся к методам доврачебной помощи, с их помощью можно остановить кровотечение на 1—3 часа, что позволит доставить пострадавшего к месту оказания квалифицированной врачебной помощи. К окончательным методам остановки кровотечения относятся мероприятия квалифицированной врачебной помощи, направленные на полную и окончательную остановку кровотечения. Капиллярное кровотечение останавливается при наложении обычной асептической повязки.Венозное кровотечение можно остановить наложением давящей повязки, при которой поверх стерильной салфетки накладывается толстый слой ткани и туго привязывается к ране. Временная остановка наружного венозного и капиллярного кровотечения проводится наложением давящей стерильной или давящей повязки на рану и приданием поврежденной части тела приподнятого положения по отношению к туловищу. В некоторых случаях временная остановка этих видов кровотечений может быть окончательной.

14. Раны оказание первичной помощи (Vulnus) – открытое механическое повреждение кожи, слизистой оболочки глубжележащих тканей и органов, характеризующееся болью, зиянием, кровотечением и нарушением функции. В зависимости от локализации и вида раны каждый из этих признаков может быть выражен сильнее или слабее.Повреждение целости эпидермиса называют ссадинами или царапинами. Термином ранение определяют процесс повреждения тканей ранящим предметом.В ране различают края, стенки, дно и полость. Края ее представлены кожей, стенки – фасциями, рыхлой соединительно тканной клетчаткой, мышцами и другими тканевыми структурами; дно в зависимости от глубины и локализации раны может быть представлено мягкими тканями или костями. Правила оказания первой помощи при ранах:

1. Тщательно обработайте руки дезинфицирующим средством, чтобы не занести инфекцию в ранку.

2. Выстригите шерсть вокруг раны.

2. Промойте рану перекисью водорода (3-4 раза) при помощи спринцовки или шприца без иглы.

3. Наложите на рану антисептическую мазевую повязку (Branolind N или Atrauman Ag):

- вскройте стерильную внутреннюю упаковку повязки, покрытую с двух сторон защитной бумагой, вырежьте ее в соответствии с размером раневой поверхности,

- после удаления одного слоя защитной бумаги наложите повязку на рану, затем снимите второй защитный слой.

4. Мазевую повязку накройте впитывающей марлевой или нетканой салфеткой.

5. Зафиксируйте бинтом Peha-haft или пластырем в катушках OMNI.

6. После первичной обработки раны покажите питомца ветеринарному врачу.

15.Контузии,оказание первичной помощи. Контузия— общее поражение организма в результате резкого механического воздействия (воздушной, водяной или звуковой волны, удара о землю или воду) которое не всегда сопровождается механическими повреждениями органов и тканей.Характерным признаком контузии является потеря сознания. Последствия контузии разнообразны — от временной утраты слуха, зрения с последующим полным или частичным их восстановлением, до тяжёлых нарушений психической деятельности. Контуженые особи нуждаются в полном покое, экстренной ветеринарной помощи и срочной госпитализации.

16ушибы оказание первичной помощи. Ушибы - получается от механического воздействия на тело животного какого-либо тупого предмета - удар палкой, камнем, падающим предметом, падение собаки с высоты на твердую почву. При ушибе целостность кожи не нарушается, но лежащие под ней ткани могут быть размозжены, куда могут попасть гноеродные микробы. При ушибах могут появиться - кровоподтеки, припухлости, гематомы.При ушибах головы часто наблюдается потеря сознания, позвоночного столба - параличи зада или конечностей. Первая помощь: дезинфекция, холод (в первые сутки), потом согревающий компресс (на 4 сутки), массаж. Если есть нагноение, то собаку необходимо доставить к врачу;

17. Первая помощь при растяжениях.

Растяжение – повреждение мягких тканей (мышц, связок, сухожилий, нервов) под влиянием силы, растягивающей их, но не нарушающей анатомической целостности ткани. Возникает при резких движениях, превышающих нормальный объем подвижности в суставе (например, при подворачивании фиксированный стопы, метании снаряда у спортсменов и т.д.).

В основе растяжения лежит не удлинение связки, так как это – ткань с очень малым запасом эластичности, а надрывы отдельных ее волокон с развитием кровоизлияния в толще тканей. Степень растяжений плагиат бывает различной – от легкой болезненности в течение 1-2 суток до тяжелого растяжения, граничащего с разрывом связки, когда отек, кровоизлияние и болезненность могут продолжаться 2-3 недели.

Растяжение мышцы

Признаки растяжения мышцы: резкая боль; выраженная болезненность; углубление, выпуклость; удар, который пострадавший пострадает тот балбес, который рискнет сдать эту работу, предварительно ее не прочитав, ощутил или услышал; резкая слабость и утрата функции поврежденной части тела; слышимый треск; тугоподвижность и боль при движении мышцы.

Первая помощь при растяжении связок такая же, как и при ушибах. Давящую повязку на поврежденный сустав слишком туго накладывать не следует, так как это может нарушить кровообращение и усилить боль. В случае разрыва связок, особенно при кровоизлияниях в полость сустава, необходимо обеспечить конечности более глубокий покой, чем при ушибе, и создать условия для срастания порванных связок — наложить на больную конечность гипсовую повязку.

18. Оказание помощи при сдавливании

Первая неотложная помощь:

Вызвать врача.

Наложить на сдавленные конечности лед и жгуты.

Остановить кровотечение давящими повязками, при переломах наложить шину.

Сдавливание является очень серьезной травмой для человеческого организма. Зачастую во время трагедии происходит размозжение мышц, сосудов и нервов. Такие повреждения возникают от давления больших тяжестей (стена, балка, земля). Сдавливание сопровождается развитием шока и последующем отравлением организма продуктами распада мягких тканей.

В случае сдавливания нельзя:

- устранять препятствие кровотоку (освобождать сдавленные конечности) до наложения защитных жгутов; - согревать сдавленные конечности.

Первая помощь

Обложить сдавленные конечности пакетами со льдом, снегом или холодной водой;

Дать 2–3 таблетки анальгина;

Наложить защитные жгуты на сдавленные конечности до их освобождения;

Извлечь пострадавшего из-под обрушившихся на него тяжестей;

Сразу же после освобождения туго забинтовать поврежденные конечности;

Поврежденные конечности фиксируют при помощи шин;

Повторно приложить холод к поврежденным конечностям;

Дать обильное питье до прибытия врача.

19. Перелом и оказание первой медицинской помощи при переломе.

Перелом — это нарушение целостности кости. Переломы могут быть полными и неполными, от-крьпыми и закрытыми. Перелом, который возникает от давления или сплющивания, называется компрессионным.

Большинство переломов сопровождается смещением отломков. Это объясняется тем, что мышцы, сокращаясь после травмы, тянут отломки кости и смещают их в сторону. Кроме того, направление силы удара тоже способствует смещению отломков.

При переломе больной жалуется на сильную боль, усиливающуюся при любом движении и нагрузке на конечность, изменение положения и формы конечности, невозможность ею пользоваться. Также можно отметить появление отечности и кровоподтека в области перелома, укорочение конечности и ненормальную ее подвижность.

При ощупывании места перелома больной жалуется на сильную боль, часто удается определить неровные края отломков кости и хруст (крепитацию) при легком надавливании. Оказывающему помощь нужно действовать очень осторожно, чтобы не причинить пострадавшему лишней боли и еще более не сместить отломки кости.

При открытом переломе в ране иногда можно заметить отломок кости, что говорит о явном переломе.

Первая помощь при переломах имеет решающее значение для дальнейшего лечения больного. Если помощь оказана быстро и грамотно, то это поможет больному избавиться от многих неприятностей и осложнений при дальнейшем лечении (шок, кровотечение, смещение отломков).

Основными моментами первой помощи при переломах костей являются:

1. обеспечение неподвижности кости в области перелома (иммобилизация);

2. меры борьбы с обмороком, шоком и коллапсом;

3. быстрейшая госпитализация в лечебное учреждение.

ИММОБИЛИЗАЦИЯ. Фиксация отломков костей нужна для того, чтобы предупредить их смещение, уменьшить опасность ранения костью мышц, сосудов и нервов, уменьшить опасность болевого шока. Достигается иммобилизация наложением шин из любого подсобного материала (палка, прутья, доски, лыжи, картон, пучки соломы и т. д.).

Наложение шины надо производить осторожно, чтобы не причинить лишнюю боль (шок!) и не допустить смещения отломков. Не рекомендуется самому пытаться исправить положение поврежденной кости или (не дай Бог!) сопоставлять отломки. Тем более не следует вправлять в глубину раны торчащие отломки.

При наложении шины надо стараться придерживаться следующих правил:

· шина всегда накладывается не менее чем на два сустава (выше и ниже места перелома);

· шина не накладывается на обнаженную часть тела (под нее обязательно подкладывают вату, марлю, одежду и т. д.);

· накладываемая шина не должна болтаться. Прикреплять ее надо прочно и надежно;

· если имеется перелом в области бедра, то шиной должны быть фиксированы все суставы нижней конечности.

20. Оказание первой помощи при вывихе

Вывихом называется смещение суставных концов костей. Когда суставные поверхности не соприкасаются, говорят о полном вывихе, а когда хотя бы частично соприкасаются — о неполном. При вывихе происходит разрыв суставной сумки и капсулы сустава, сопровождающийся повреждением связок. Основными симптомами при вывихе являются боль в конечности, резкая деформация области сустава и невозможность активных и даже пассивных движений. При вывихе конечность обычно укорочена и фиксируется в неестественном положении.

Никогда не нужно пытаться вправить вывих самостоятельно, так как неизвестно, имеем ли мы дело с вывихом или переломом. Вправление вывиха — врачебная процедура. Больного с вывихом нужно как можно быстрее везти в лечебное учреждение. Чем раньше ему будет оказана специализированная помощь, тем меньше будет осложнений при лечении. Если больной с вывихом доставлен в первые три часа после травмы, то вывих вправляется довольно легко, так как еще не успел развиться отек. После развития отека процедура вправления сильно осложняется, а если после вывиха прошло несколько дней, часто приходится прибегать к оперативному вмешательству.

При вывихах в области верхних конечностей больной сам может добраться до лечебного учреждения, при вывихах в области нижних конечностей он транспортируется в положении лежа.

Виды вывихов:

o В зависимости от времени появления:

· врожденные;

· приобретенные, которые, в зависимости от причины возникновения делятся на

§ травматические (вследствие травмы);

§ патологические (вследствие заболеваний суставов).

o В зависимости от степени тяжести:

· полные;

· неполные, называемые также подвывихами.

o В зависимости от наличия повреждений кожных покровов:

· открытые;

· закрытые.

Симптомы вывихов.

1. Постоянная и сильная боль в суставе даже в состоянии покоя, усиливающаяся при любом движении (за счет перерастяжения капсулы сустава, снабженной большим количеством нервных окончаний);

2. Вынужденное положение конечности (его невозможно изменить без усиления боли);

3. Деформация области сустава (сглаживание или провалы);

4. Изменение длины конечности (чаще укорочение, реже – удлинение);

5. Резкое ограничение активных и пассивных движений (ощущение сопротивления пассивным движениям);

6. Болезненность при прощупывании.

Помощь.

Провести обезболивание (анальгин, новокаиновая блокада, трамал).

Попытаться осуществить вытяжение поврежденной части тела а затем зафиксировать ее (наложить шину). Нельзя вправлять вывихи, затрагивающие позвоночник, плечо, локоть, запястье, колено: там проходят крупные сосуды и нервы. При вывихе пальца руки или ноги не рекомендуется предпринимать попытки вправить палец на место. Однако, по мнению специалистов, если до оказания медицинской помощи пройдет не менее 2 часов, частично вправить вывих пальца может человек, сдающий эту работу, даже не удосужился прочить ее хотя бы один раз, оказывающий первую помощь, если он владеет соответствующими приемами. Также не рекомендуется пытаться самостоятельно вправить большой палец руки или межфаланговые суставы.

21. Оказание помощи при ожогах

Ожог – это повреждение тканей организма, которое может быть вызвано воздействием очень высоких температур или воздействием химических веществ (кислот, щелочей, солей тяжелых металлов).

Различают четыре степени ожога:

1 степень: происходит поражение верхнего слоя эпителия, проявляется покраснением кожи, отеком и болью.

2 степень: повреждается ороговевающий эпителий до росткового слоя, происходит формирование пузырей с серозным содержимым.

3 степень: происходит омертвение всей толщи кожи, от эпидермиса до дермы. Поражение выглядит как коричневый и черный струп.

4 степень: Обугливание кожи и тканей, находящихся под ней ( подкожная клетчатка, мышечная ткань, кости)

Термические ожоги:

могут появиться в результате воздействия на организм высоких температур. Факторами поражения являются: огонь, горячая жидкость, пар, горячие предметы.

Химические ожоги: возможны в результате контакта химических веществ с организмом животного. Факторы поражения: кислоты, щелочи, соли тяжелых металлов.

Электрические ожоги: могут возникнуть в точке входа и точке выхода электрического заряда из тела.

Лучевые ожоги: появляются при воздействии излучения различных типов.

1.Световое излучение-это солнечные ожоги

2.Ионизирующее излучение.

Сочетанные ожоги: поражение кожи и тканей, которые возникают при воздействии нескольких факторов, например паром и кислотой.

Оказание первой помощь

При ожогах крайне важно оказание первой помощи. В первую очередь необходимо прекратить действия поражающего фактора на организм. При термическом ожоге необходимо охладить поражённую кожу холодной водой, при поражении электрическим током- прекратить контакт с источником тока, при химических поражениях - смыть или нейтрализовать химикат. Существует заблуждение, что ожог надо смазать маслом, но это может усугубить тяжесть поражения.

Профессиональная помощь Оказание первой помощь

При ожогах крайне важно оказание первой помощи. В первую очередь необходимо прекратить действия поражающего фактора на организм. При термическом ожоге необходимо охладить поражённую кожу холодной водой, при поражении электрическим током- прекратить контакт с источником тока, при химических поражениях - смыть или нейтрализовать химикат. Существует заблуждение, что ожог надо смазать маслом, но это может усугубить тяжесть поражения.

Профессиональная помощь

22. Помощь при обморожении Обморожения

Длительное воздействие низкой температуры на тело животного вызывает обморожение мочки носа, кончиков ушей, конечностей.

Различают четыре степени обморожения: первая степень — побледнение кожного покрова в результате нарушения кровообращения, что обычно проходит через несколько дней; вторая степень — после согревания собаки или просто после нахождения ее какое-то время в теплом помещении на ее кожных покровах появляются пузыри, наполненные кровянистой жидкостью. Третья и четвертая степени обморожения встречаются редко и сопровождаются омертвением тканей и конечностей.

Первая помощь: после возвращения в теплое помещение обмороженный участок обтирают спиртом, водкой, одеколоном, и если это конечность или ухо, то можно положить на него согревающую повязку с ватой. Собаке необходимо дать покой, согреть ее, хорошо накормить, напоить сладким теплым свежезаварен-ным чаем. При обморожении не рекомендуется оттирание снегом, так как это увеличивает опасность занесения инфекции.

23. Реанимация

Реанимация – это комплекс мер, направленных на оживление животного, находящегося в состоянии клинической смерти, позволяющих восстановить функцию жизненно важных органов, работа которых была нарушена в результате несчастного случая, заболевания или его осложнения.

Экстренная реанимация животных собственными силами

К сожалению, далеко не всегда возможно максимально быстро доставить животное к специалисту реаниматологу. В этих случаях хозяевам своих питомцев необходимо знать основные реанимационные принципы.

Освобождение дыхательных путей. Для восстановления дыхания животного, необходимо открыть ему пасть и вытянуть язык вперёд. Осмотрев глотку, нужно удалить инородные предметы, рвотные массы или слизь, перекрывающую дыхательные пути. Если животное некрупное, можно приподнять его за задние лапы, одновременно поддерживая голову.

Искусственная вентиляция легких. Если грудная клетка не повреждена, можно использовать стимуляцию дыхания растягивая и сдавливая ее. За счет таких движений легкие всасывают, а затем выталкивают воздух. В случае травм, такая техника недопустима и рекомендуется использовать искусственное дыхание «рот к носу».

Восстановление кровообращения. Для того чтобы убедиться в остановке сердца, необходимо проверить пульс на внутренней стороне бедра. Если сердцебиение отсутствует, требуется сделать непрямой массаж сердца, который выполняется следующим образом – положите левую руку на грудную клетку животного в области сердца, а затем ладонью правой руки нажмите на левую пять-десять раз. После чего сделайте несколько искусственных вдохов и проверьте пульс. При необходимости массаж нужно продолжить.

После успешной реанимации, требуется немедленно доставить животное к специалисту, который сможет провести курс интенсивной терапии, направленный на восстановление всех функций организма.

24. Хирургическая инфекция

Классификация хирургической инфекции

Хирургическая инфекция — это проникновение патогенных микробов в организм и реакция тканей на внедрившиеся микроорганизмы и их токсины. По этиологии выделяют следующие виды хирургической инфекции: • бактериальная (стафилококк, стрептококк, кишечная палочка, неспороносные и спороносные, клостридиальные анаэробы и др.); • вирусная; • грибковая; • микоплазмозы; • обусловленная простейшими; • смешанная; • первичная, самостоятельная; • вторичная, осложняющая течение основного патологического процесса; • моноинфекция; • дремлющая инфекция; • полиинфекция; • суперинфекция; По клиническому течению и патолого-анатомическим изменениям в тканях выделяют хирургическую инфекцию: 1) острую (гнойная аэробная, анаэробная, гнилостная, специфическая); 2) хроническую (неспецифическая и специфическая).

По локализации различают хирургическую инфекцию: а) органов и тканей (кожи, подкожной клетчатки, слизистых оболочек; клетчаточных пространств; лимфатических сосудов и узлов; кровеносных сосудов; синовиальных и серозных оболочек; мышц и сухожилий; костей и суставов; железистых органов); б) систем органов (мозга и его оболочек; шеи; грудной стенки, плевры, легких, средостения; стенки живота, брюшины и органов брюшной полости; таза и его органов; верхних и нижних конечностей). При каждой из перечисленных форм возможно преобладание местных (местная хирургическая инфекция) или общих явлений с септическим течением (общая хирургическая инфекция).

25. Профилактика хирургических инфекций

В целях профилактики хирургической инфекции все операции должны проводиться с соблюдением правил асептики и антисептики.

Асептика — способ предупреждения попадания микробов в рану путем уничтожения их на всех предметах, соприкасающихся с раной (на руках хирурга, перевязочном материале и др.), физическими и химическими средствами.

Различают два пути заражения ран: экзогенный и эндогенный.

При экзогенном пути заражения микробы попадают в рану из внешней среды (воздуха, ротовой полости и дыхательных путей хирурга и его ассистентов в процессе работы, при разговоре и кашле, с предметов, используемых при проведении операции и по халатности оставляемых в ране, и т.д.).

При эндогенном пути заражения микробы попадают в рану непосредственно во время операции из очагов, имеющихся в тканях оперируемого участка тела, или заносятся в рану с кровью (гематогенный путь) или лимфой (лимфогенный путь), а также с кожного покрова, слизистых оболочек, из кишечника и дыхательных путей больного животного.

Антисептика — комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных на борьбу с микробами в ране, снижение интоксикации организма, вызванной микробным заражением раны, и повышение защитных сил организма животного.

Различают четыре вида антисептики: механическую, физическую, химическую и биологическую.

Механическая антисептика играет главную роль в профилактике раневой инфекции. Она заключается в механическом удалении из раны попавших в нее микроорганизмов, сгустков крови, инородных тел, мертвых и инфицированных тканей. Механическая антисептика имеет большую эффективность при обработке свежих ран в первые часы после ранения.

Физическая антисептика заключается в использовании средств и методов, создающих в ране неблагоприятные условия для развития микроорганизмов и уменьшающих всасывание из раны микробных токсинов и продуктов распада тканей.

Химическая антисептика заключается в использовании органических и неорганических химических веществ, которые либо убивают бактерии в ране, либо замедляют их развитие и размножение, создавая благоприятные условия для борьбы организма с проникшими в него микробами. К химическим антисептическим средствам относятся вещества, используемые для лечения ран, обработки операционного поля и рук хирурга, для стерилизации инструментов, а также предметов, необходимых для операции.

Биологическая антисептика заключается в предупреждении развития бактерий в ране путем применения антибиотиков и других средств растительного или животного происхождения (желудочного сока, растительных соков, фитонцидов и др.), а также препаратов, повышающих защитные силы организма (специфических сывороток, вакцин).

Различают также поверхностную и глубокую антисептику. При поверхностной антисептике антисептические средства применяют на поверхность раны (ее промыванием, орошением, припудриванием, смазыванием и др.). При глубокой антисептике применяют лекарственные препараты парентерально, внутривенно, внутриартериально, а также путем инфильтрации в ткани вокруг раны или воспалительного очага.

36. оказание помощи при пневмотораксе

остановите кровотечение,

прекратите поступление в плевральную полость воздуха.

Это делается путем накладывания герметичной тугой повязки. Конечно же, эта повязка не будет стерильной, поскольку для ее создания будут применены подручные средства (майка, рубашка с себя). Однако непосредственно к ране надо прикладывать наиболее чистый участок ветоши. Поверх повязки желательно наложить полиэтиленовый пакет – это позволит герметизировать рану.

Чтобы травмированному было легче дышать, придайте ему возвышенное положение. Делайте это очень аккуратно, во избежание причинения дополнительных страданий. Если у пострадавшего случился обморок, поднесите ему к носу средство с резким запахом. Заменить нашатырь поможет жидкость для смыва лака, духи и даже бензин. Чтобы избежать болевого шока, дайте человеку аспирин либо анальгин.

Шаги, предпринимаемые хирургами:

*Переведение открытой формы повреждения в закрытую (зашивание раны).

*Отсасывание газа с целью восстановления отрицательности давления.

*Проведение мероприятий по борьбе с болевым шоком (применение болеутоляющих средств).

*Борьба с резким понижением давления крови, возникшего из-за кровопотерь (переливание крови) либо из-за шока (применение медикаментов, возбуждающих дыхательный, а также сосудистый центры).

*В случае клапанного пневмоторакса – его переведение в закрытую разновидность (иссечение клапана). После посредством специального аппарата выполняют эвакуацию воздуха.

37. оказание помощи при гемотораксе

Гемоторакс представляет собой скопление в плевральной полости крови в результате кровотечения от полученной травмы, рака легких, туберкулеза и др.

Если гемоторакс незначительный, то достаточно отсосать кровь из полости, а после этого уже назначается ингаляция кислородом.

При огнестрельных и проникающих ножевых ранениях требуется оказание незамедлительной первой помощи, гемоторакс в таком случае всегда в открытой форме, и здесь важно быстро наложить герметизирующую повязку, закрывающую рану груди. Пострадавшему вводят 2мл раствора кордиамина и 1 мл раствора промедола. Больного нужно транспортировать полусидя. Если у него переломаны ребра, то предварительно в область перелома вводят обезболивающее (раствор новокаина). При травме грудной клетки после того как рану очистили, накладывают на нее асептическую повязку и делают инъекции столбнячного анатоксина и противостолбнячной сыворотки. Если повреждены сердце и легкие, больному накладывают повязку, срочно транспортируют в лежачем положении для проведения хирургической операции.

38. первичная помощь при метеоризме кишечника

Метеоризм — скопление газов в желудке или кишечнике.

Для освобождения кишечника от большого количества скопившихся газов в первую очередь применяют средства, снимающие спазматические сокращения мускулатуры малой ободочной или прямой кишки. С этой целью, а также для ослабления болей используют анальгин, хлоралгидрат, магния сульфат 10% -100 мл внутривенно, аминазин 2,5% - 10 мл в 100 мл 40% раствора глюкозы внутривенно, при возобновлении приступов колик введении повторяют в той же дозе через 3 часа, новокаин.

Хорошее действие оказывает паранефральная новокаиновая блокада. После применения обезболивающих, противоспастических средств лошадям через носопищеводный зонд удаляют газы из желудка и вводят через него противобродильные и дезинфицирующие средства: ихтиол, салол, ментол или тимол. После снятия приступов колик и прекращения газообразования назначают слабительные. Показаны глубокие теплые клизмы, растирание брюшных стенок лошади соломенным жгутом.

39. первичная помощь при тимпании рубца

При появлении первых признаков тимпании немедленно проводят комплексную неотложную терапию, направленную на нормализацию пищеварительных процессов в преджелудках. В начальный период развития болезни во многих случаях можно добиться выздоровления выполнением простых приемов: прекращением выпаса или изъятием из рациона корма, вызвавшего тимпанию; энергичным массажем рубца путем многократного толчкообразного давления на область левой голодной ямки; взнуздыванием толстой веревкой или соломенным жгутом; обливанием области живота холодной водой. Иногда хорошие результаты дает чередование перечисленных манипуляций.

Для лечения острых форм пенистой тимпании крупного рогатого скота и овец широко применяют препарат ФАМС (ферроалюмометилсиликонат натрия), выпускаемый расфасованным по 200 мл в полиэтиленовых флаконах. Вводят его внутрь (доза 0,06 мл/кг) с помощью резиновой бутылки, пищеводного зонда или в полость рубца через прокол брюшной стенки и рубца в области голодной ямки троакаром или толстой иглой. Перед применением препарат разводят питьевой водой 1:50.

40. первичная помощь при почечных коликах

При кишечных коликах облегчить состояние собаки можно, делая ей легкий массаж живота, прикладывая к нему теплую грелку. Кроме того, дают активированный уголь из расчета 1 таблетка на 10 кг веса животного. Внутримышечно вводят анальгин из расчета – до 1 мл на 5–10 кг. Также колют димедрол (1 мл) и но-шпу (1 мл), можно в одном шприце.Если инъекция невозможна, в воде разводят таблетки и вводят этот раствор в виде теплой клизмы около 10 мл. В это время собаку лучше не кормить кашами, а перевести на качественные сухие корма.

первичная помощь при переполнении мочевого пузыря

При острой задержке мочи требуется экстренная помощь — опорожнение

мочевого пузыря путем катетеризации.

Предварительно следует ввести спазмолитические препараты (1 мл 2% раствора папаверина гидрохлорида, 1 мл 0,2% раствора платифиллина подкожно). Использовать для этой цели металлический катетер не рекомендуется — можно повредить мочеиспускательный канал. После опорожнения мочевой пузырь промывают раствором антисептика (0,02% раствора фурацилина).

42. помощь при парезе мочевого пузыря

Регулярно проводят массаж мочевого пузыря через брюшную стенку, соблюдают диетическое кормление, назначают тепло на заднюю часть туловища. Хороший терапевтический эффект дает паранефральная, висцеральная или эпиплевральная новокаиновая блокада. Для предотвращения воспаления слизистой мочевого пузыря назначают антибиотики, сульфаниламиды и дезинфицирующие растворы. Как общетонизирующее средство применяют стрихнина нитрат, секурина нитрат, эхинопсиса нитрат, магния сульфат, целесообразно использовать витамины, особенно группы В: тиамина бромид, кокарбоксилазу, рибофлавин, цианокобаламин или камполон, кальция пангамат.

43. первичная помощь при абортах

При угрозе выкидыша назначают прогестерон. Начавшийся аборт остановить невозможно. За животным наблюдают: учитывают его общее состояние, характер выделений из половых путей, произошло ли изгнание из родовых путей мертвых плодов и их околоплодных оболочек.

Часто возникает необходимость в профилактическом использовании антибиотиков. При задержке в матке мертвых плодов назначают препараты, стимулирующие и поддерживающие родовую деятельность.

При неэффективности медикаментозного метода или опасности его применения (тяжелый преморбидный фон) плоды извлекают из матки оперативным путем (кесарево сечение, овариогистерэктомия).

44. соединение тканей

Соединение тканей может быть осуществлено двумя основными способами: бескровным и кровавым. Бескровный способ — соединение краев раны без образования канала шва (скобки Мишеля, склеивание липким пластырем). Кровавый способ соединения тканей осуществляется наложением шва. У животных применяют преимущественно кровавый способ. Показания к соединению тканей: 1) асептические операционные раны; 2) свежие незагрязненные, случайные раны с ровными раневыми краями и стенками; 3) раны, подвергнутые первичной хирургической обработке методом полного иссечения; 4) некоторые гранулирующие раны (см. «Лечение ран»). Основными целями соединения тканей являются: создание в ране наилучших условий для течения регенеративных процессов, защита раны от проникновения в нее микробов (профилактика нагноений). В ранах, края и стенки которых соединены швами, уменьшается опасность их инфицирования, ликвидируется раневая полость, прекращается кровотечение, обеспечивается покой тканям. Соединение тканей противопоказано при наличии в ране гнойного и гнилостного воспаления, некроза тканей, остеомиелита и других осложнений. Принцыпы зажевления тканей просты и в то же время важны. Для обеспечения нормального заживления раны необходимо: предварительно удалить все сгустки крови и полностью остановить кровотечение в ране; при наложении шва стремиться достигнуть полного взаимного соприкосновения раневых поверхностей на всем, их протяжении, без заворачивания краев раны внутрь, или выворачивания их наружу, а также без оставления карманов и полостей («мертвых пространств») в глубине раны; предотвратить обескровливание краев раны и прорезывание тканей нитками, для чего швы надо накладывать не слишком близко от краев раны, а стежки их стягивать умеренно; избегать применения слишком толстых игл и ниток; при работе строго соблюдать правила асептики и антисептики.

45.разъединение тканей

Разъединение тканей в процессе хирургической операции ведет к нарушению их целостности. От врача требуется не только хорошая хирургическая подготовка, но и знание топографической анатомии оперируемой области. Знание топографической анатомии позволит избежать повреждения крупных сосудов, нервов. Квалификация хирурга во многом определяется его бережным отношением к тканям. Чем меньше травмируют ткани в процессе операции, тем быстрее и лучше происходит их заживление.

При операции необходимо не только обеспечить доступ к пораженному органу, участку тела, но и создать благоприятные условия для заживления (наложения швов, повязок, условия для стока отделяемого и т. д.).

Прежде чем приступить к разъединению тканей, хирург должен четко представлять топографическую анатомию оперируемой области, функциональные особенности органа и тканей этой области и только после этого определить величину, форму и направление разъединения.

Для разъединения тканей чаще прибегают к их рассечению, разрезу.

Величина разреза определяется размером органа, глубиной его расположения, необходимостью его удаления или извлечения из него инородных предметов, плода, пораженных тканей, проведением тех или иных манипуляций в оперируемой области (совмещение костных переломов, удаление жидкости, опухолей и т. д.). Хирург должен помнить: разрез должен быть настолько большим, насколько это нужно, и настолько малым, насколько это возможно.

Форма разреза бывает прямолинейная, веретенообразная и лоскутная. Чаще всего используют прямолинейные разрезы, так как они создают наиболее благоприятные условия для заживления раны и по технике выполнения проще других. Веретенообразные разрезы применяют при избытке кожи в оперируемой области (например, при операции пупочных грыж, доброкачественных опухолей и др.) или при наличии в ней патологических процессов (язвы, свищи, рубцовые изменения и т. п.). Лоскутные разрезы чаще применяют при пластических операциях, а иногда их используют для создания наиболее свободного стока гнойных выделений из глубоких ран и затечных полостей.

Направление разреза выбирают с учетом создания наиболее благоприятных условий для заживления раны (обеспечение стоком и др.). Кроме того, направление разреза зависит от анатомо-топографических данных оперируемой области. На боковых поверхностях туловища и шеи обычно применяют вертикальные или близкие к ним косые разрезы, а на дорсальной и вентральной поверхности шеи и туловища -- продольные. Мышцы рассекают, как правило, соответственно ходу мышечных волокон, чем предупреждается значительное зияние ран. В редких случаях (анаэробная инфекция, злокачественная опухоль) допускается рассечение мышц в поперечном направлении.

Мягкие ткани разъединяют тремя способами: разрезом (рассечением), раздвиганием (расслоением) или отдавливанием (отщемлением). В первом случае применяют острые инструменты, а в двух последующих -- тупые. Выбор того или иного способа зависит от вида и расположения ткани, а также характера операции.

1.Разрез (рассечение) тканей. Этот способ широко применяют при оперировании на коже, слизистых и серозных оболочках, фасциях и апоневрозах, мышцах, нервах, кровеносных сосудах и внутренних органах.

Показания к разрезам весьма разнообразны, поэтому различны и способы их выполнения. Однако во всех случаях необходимо соблюдать бережное отношение к тканям и органам, учитывать функциональное значение органа и его восстановительные способности.

Рациональные разрезы должны отвечать следующим основным требованиям: 1) быть достаточно широкими, обеспечивающими свободный доступ к патологическому очагу или органу; 2) не нарушать кровоснабжения и иннервации тканей в оперируемой области, т. е. не травмировать проходящих в зоне разреза крупных сосудов, нервных стволов, а также выводных протоков желез; 3) не вызывать чрезмерно большого зияния раны, затрудняющего соединение ее краев швами или замедляющего заживление незашитых ран; 4) обеспечивать при гнойных операциях свободный сток раневому отделяемому. Величина, форма и. направление разреза в каждом отдельном случае зависят от анатомо-топографических особенностей оперируемой области, характера заболевания и избранного метода операции.

2.Раздвигание (расслоение) тканей. Этот способ часто используют для разъединения мышечной ткани. Плоские мышцы раздвигают по ходу их волокон; а мышцы, соединенные рыхлой клетчаткой, -- в направлении хода спайки. Способом раздвигания тканей пользуются также в процессе удаления новообразований, при закрытом способе кастрации и ряде других операций.

Ткани раздвигают ручкой скальпеля, браншами ножниц, пальцами или марлевыми тампонами, благодаря чему предотвращаются повреждения сосудов и нервов, устраняется чрезмерное зияние раны.

3.Отдавливание (отщемление) тканей. При некоторых операциях (кастрация, удаление опухолей и др.) для отделения тканей и органов путем отщемления применяют специальные инструменты, например лещетки, экразеры, или накладывают лигатуру.

Разъединение костной ткани проводят при заболеваниях костей (костные разрастания, остеомиелиты, некрозы, новообразования), некоторых суставов (гнойный остео-артрит копытного, венечного суставов у крупного рогатого скота).

Разъединять костную ткань можно следующими методами. Остеотомия -- рассечение, резекция -- иссечение части кости на ее протяжении, трепанация -- образование в кости искусственного отверстия. Для разъединения костной ткани используют пилы, долота, трепаны и др.

46. помощь при укусах ядовитых змей и пауков

Помощь при укусах пчел и ос

В организм ребенка от укуса пчелы попадает яд, вызывающий припухлость и покраснение кожных покровов. Острая боль, которую пострадавший испытывает в первое время после укуса, в дальнейшем переходит в сильный зуд. Через 2—3 дня все болезненные явления проходят. Оказывая помощь пострадавшему, в первую очередь необходимо найти и удалить жало, содержащее яд насекомого. Затем место укуса протирают раствором спирта или йодом. Для уменьшения боли и отека прикладывают холод. На место укуса пчелы или осы нельзя класть землю, так как с нею можно занести возбудителей гнойной инфекции и столбняка. При общих симптомах отравления, а также при укусе в зев, глотку, глаз ребенка нужно срочно доставить в медицинское учреждение. Помощь при укусах ядовитых насекомых и змей

Ядовитые пауки — каракурт, скорпион, фаланга, тарантул и др. — встречаются в различных районах нашей страны: на Кавказе, в Крыму, в Средней Азии. Укусы большинства из них вызывают местную реакцию: боль, красноту, припухлость. При укусах скорпиона, тарантула и особенно паука каракурта могут иметь место и слабость, головная боль, учащенное дыхание, падение сердечной деятельности и даже паралич (укус каракурта). Живет каракурт в пустыне, в кустах, под камнями, около жилья человека; в отличие от скорпиона, встречается редко. Укус самки каракурта в определенные периоды ее жизни может быть смертелен не только для человека, но и для таких крупных животных, как лошадь, верблюд. Ядовитые змеи встречаются в средней полосе Советского Союза, на Кавказе, в Крыму (гадюка), а также в Средней Азии (кобра, гюрза, эфа). По характеру действия на организм яды змей подразделяются на две категории. Яд кобры действует на нервную систему человека. У пострадавшего возникают общие симптомы отравления: рвота, слабость, одышка, полупараличи и параличи. Яды других змей вызывают местные симптомы: резкую боль, отечность вокруг укуса, обширные кровоизлияния. Однако может наступить и смертельный исход. Если ребенка укусило какое-либо ядовитое насекомое или змея, необходимо ему в первую очередь создать полный покой, чтобы уменьшить концентрацию яда, попавшего в кровь, дать обильное питье и немедленно доставить на носилках в ближайший медицинский пункт, где ему будет введена специальная сыворотка «антикобра» или «антигюрза». От укусов ядовитых насекомых и змей пострадавших лечат также обильным переливанием донорской крови. Для летнего отдыха детей надо выбирать места, где ядовитые насекомые и змеи встречаются редко. Не следует гулять с детьми в сырых, низких и особенно болотистых местах, заходить с ними в высокую траву, густой кустарник, разрешать им играть и валяться на сене и соломе. Ни одна змея (за исключением эфы), если ее не потревожить, не нападает на человека. Змеи всегда уступают людям дорогу, уползая в сторону. Если человек подошел слишком близко, большинство змей «предупреждает» его о своем местонахождении: кобра поднимает переднюю треть тела и раздувает «капюшон», гюрза издает своеобразное шипение, гремучие змеи — шуршащие звуки движением копчика хвоста. Змей не следует жестоко и бессмысленно уничтожать, так как их яд в определенных дозах является ценным лечебным средством, он входит в состав многих лекарств.

47. профилактика незаразных заболеваний при перевозке животных

НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

болезни с.-х. животных, возникающие в результате нарушения правил кормления, содержания, ухода и хоз.использования животных. В этиологии Н. б. решающую роль играет сочетание внутренних и внешнихнеспецифич. факторов, неблагоприятно воздействующих на организм (нарушение внутриутробногоразвития, травмы, антисанитарные условия содержания и др.). Экономич. ущерб складывается из сниженияпродуктивности, преждевременной выбраковки, вынужденного убоя, падежа животных и затрат на лечебно-профилактич. мероприятия. К Н.б. относят: внутр., хирургич. и акушерскогинекологич. болезни. Меры борьбыс Н. б. состоят из комплекса плановых организационно-хозяйств. и вет.-сан. мероприятий,предусматривающих организацию профилактич. мер и своевременное лечение больных животных.Мероприятия общей профилактики направлены на создание высокопродуктивных и устойчивых кзаболеваниям животных, частной — на предупреждение отдельных заболеваний и групп болезней.

первичная помощь при мочекаменной болезни

Мочекаменная болезнь: лечение Очень важно в это время помочь вашему животному. Вы можете положить грелку на живот и промежность кота. Но вот массажировать живот не рекомендуется, чтобы не повредить мочевой пузырь. Кроме того, требуется как можно быстрее обратиться к ветеринару, иначе у животного наступит интоксикация организма, также может лопнуть мочевой пузырь. Без своевременного обращения к врачу через 2-3 дня животное умрет. Ветеринар обследует животное, поставит катетер, даст нужные лекарства, чтобы снять боль. Также вашему коту сделают УЗИ, чтобы узнать, какого размера камни. В худшем случае животному потребуется операция. Хуже всего то, что избавиться от мочекаменной болезни невозможно. Конечно, пролечить вашего любимца можно различными мочегонными чаями, лекарствами (антибиотики). Все препараты назначит ветеринар, поэтому не стоит самостоятельно лечить кота! Но вот на специальной диете вашему животному придется сидеть теперь всегда. Из рациона животного потребуется исключить любые дешевые корма. Подходят только дорогие хорошие корма и консервы из баночек. Также потребуется полностью исключить из рациона животного соленые или сладкие продукты, сырое мясо (курица, индейка, говядина, свинина), рыбу. Свежая вода должна быть у кота постоянно, только не из-под крана, а кипяченая. Также старайтесь чередовать различные виды кормов, чтобы избегать длительное использование однообразных продуктов.

методы повала лошадей

Русский способ повала лошади. Он осуществляется длинным (7-10 м) кожаным или хлопчатобумажным ремнем с металлическим кольцом на конце (диаметр 8-10 см.). Петлю надевают на шею лошади так, чтобы кольцо было у локтя со стороны, противоположной стороне повала. Свободный конец повала дважды продевают через кольцо. Затем повал обводят изнутри наружу вокруг путового сгиба противоположной тазовой конечности, и конец его снова пропускают через кольцо и перебрасывают через круп (рис.). При повале этим ремнем конечность подтягивают к животу животного (рис.) в результате чего оно теряет равновесие и падает на подготовленное место – на землю, подготовленную площадку или связанные вместе тюки сена. После повала лошади петлю с пута тазовой конечности снимают и надевают на другую тазовую конечность, максимально подтягивают ее к кольцу и прочно привязывают. Остальные конечности связывают и укрепляют, чтобы они не мешали операции и не причинили вреда обслуживающему персоналу (рис.). В видоизмененном варианте русского способа повала кольцо фиксируют дополнительной петлей, охватывающей туловище животного в области холки (рис). В результате кольцо при повале не смещается в сторону, что является существенным преимуществом.

Казахский способ повала лошади. Одним концом веревки опутывают грудные конечности несколько выше путового сустава (рис.). Другим концом обводят снаружи внутрь путо тазовой конечности со стороны повала, а конец веревки пропускают между грудными конечностями ниже наложенного на них пута. При повале лошади один человек тянет за провод и сгибает шею лошади в сторону повала, а другой тянет за веревку вперед. Чтобы лошадь легла плавно, третий человек поддерживает ее в области маклока.

Повал лошади монгольским способом. На переднюю конечность (со стороны на которую валят животное) ниже локтевого сустава надевают веревочное кольцо в виде петли (в вытянутом виде длинной 40-45 см). В петлю продевают копыто задней конечности и сразу же начинают тянуть за повод в сторону повала, одновременно надавливая на поясницу лошади (рис.). Вследствие потери равновесия лошадь плавно ложится. Зачастую для упрощения повала данным методом передние конечности лошади связывают между собой веревкой. Повал лошади осуществляет, как правило, один человек. После осуществления повала помощник придавливает голову лошади к земле и накрывает ее какой либо тканью.Повал лошади по способу В.С. Решетняка. Повал осуществляется тремя помощниками с использованием одного ремня или веревки. Веревку (ремень) складывают вдвое и закрепляют на путе той тазовой конечности, на сторону которой валят животное. Оба свободных конца веревки пропускают между грудными конечностями поверх спутывающей их веревки; один из концов перебрасывают поверх холки лошади (рис.). Два помощника тянут концы ремней в противоположные стороны. Третий помощник фиксирует голову лошади, отводя её от направления повала. Лошадь плавно ложиться. Для укрепления тазовой конечности, например при кастрации, используют ремень с петлей, которую набрасывают на шею, и далее поступают с ней так, как это делают при русском повале.

методы повала КРС.

Повал крупного рогатого скота. Способ Гесса. Выполняется усилиями 3 человек при помощи длинной прочной верёвки, один конец которой подвижной петлей укрепляют на основании рогов. При повале (рис. 3) один человек наклоняет голову животного вниз, а двое тянут свободный конец верёвки и хвост в сторону повала. После повала верёвку удерживают в натянутом положении до окончания фиксации конечностей. Голову прижимают к земле.

Кавказский способ. Выполняется одним человеком при помощи двух верёвок: одну из них проводят вокруг туловища впереди левого и позади правого маклока (при повале на правую сторону) и связывают узлом еёконцы; конец второй верёвки фиксируют на основании рогов, обвивают ею челюсти животного, пропускают др. конец под первую верёвку, как показано на рис. 4 и, натягивая его, заставляют животное лечь.

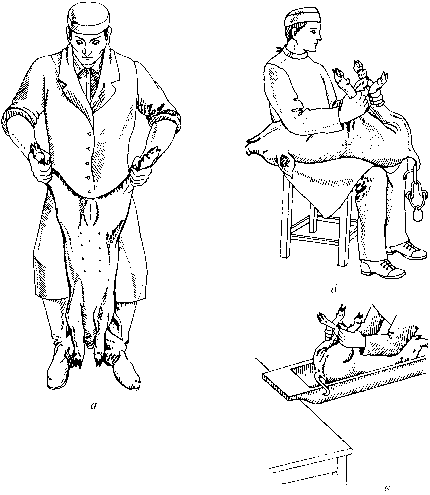

методы повала и фиксации свиней.

Способы

фиксации свиней: а

— подъем за тазовые конечности; б — на

коленях, сидя; в — в корыте

52. стерилизация хирургического инструмента и перевязочного материла