19.12.2014 Урок 29 (11 класс) Тема. Поперечные и продольные волны. Длина волны |

|

|

|

Введение

Для начала вспомним, что механическая волна – это колебание, которое распространяется с течением времени в упругой среде. Раз это колебание, волне будут присущи все характеристики, которые соответствуют колебанию: амплитуда, период колебания и частота. Кроме этого, у волны появляются свои особые характеристики. Одной из таких характеристик является длина волны. Обозначается длина волны греческой буквой l (лямбда, или говорят «ламбда») и измеряется в метрах.

А – амплитуда [м]

Т – период [с]

ν – частота [Гц]

l – длина волны [м]

Длина волны – это наименьшее расстояние между частицами, совершающими колебание с одинаковой фазой.

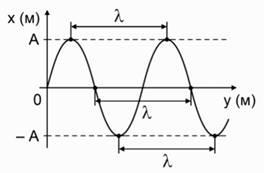

Рис. 1. Длина волны, амплитуда волны

Чтобы

найти длину волны, надо скорость волны

умножить на период колебаний

в ней:

Выбрав направление распространения

волны за направление оси х и обозначив

через у координату колеблющихся в волне

частиц, можно построить график

волны.

График синусоидальной волны (при

фиксированном времени t) изображен на

рисунке 45.

Расстояние между

соседними гребнями (или впадинами) на

этом графике совпадает с длиной волны.

Выбрав направление распространения

волны за направление оси х и обозначив

через у координату колеблющихся в волне

частиц, можно построить график

волны.

График синусоидальной волны (при

фиксированном времени t) изображен на

рисунке 45.

Расстояние между

соседними гребнями (или впадинами) на

этом графике совпадает с длиной волны.

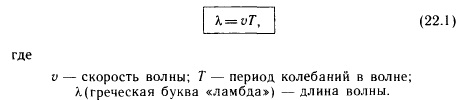

Формула

(22.1) выражает связь длины волны с ее

скоростью и периодом. Учитывая, что

период колебаний в волне обратно

пропорционален частоте, т.е. Т=1/v,

можно получить формулу, выражающую

связь длины волны с ее скоростью и

частотой:

Полученная формула показывает, что

скорость

волны равна произведению длины волны

на частоту колебаний в ней.

Полученная формула показывает, что

скорость

волны равна произведению длины волны

на частоту колебаний в ней.

Частота колебаний в волне совпадает с частотой колебаний источника (так как колебания частиц среды являются вынужденными) и не зависит от свойств среды, в которой распространяется волна.

При переходе волны из одной среды в другую ее частота не изменяется, меняются лишь скорость и длина волны. Скорость волны

Следующая характеристика – это скорость распространения волны (или просто скорость волны). Скорость волны обозначается, так же как и любая другая скорость, буквой V и измеряется в м/с. Как наглядно объяснить, что такое скорость волны? Проще всего это сделать на примере поперечной волны. Представьте себе летящую над гребнем волны чайку. Ее скорость полета над гребнем и будет скоростью самой волны.

Рис. 2. К определению скорости волны

Связь длины волны и ее скорости

Скорость

волны

зависит от того, какова плотность среды,

каковы силы взаимодействия между

частицами этой среды. Запишем связь

между скоростью волны, длиной волны и

периодом волны:

![]() .

.

Скорость

можно определить как отношение длины

волны, расстояние, пройденное волной

за 1 период, к периоду колебания частиц

среды, в которой распространяется волна.

Кроме этого, вспомним, что

![]() .

Тогда имеем еще одно соотношение для

скорости волны: V

= lν.

.

Тогда имеем еще одно соотношение для

скорости волны: V

= lν.

Важно заметить, что при переходе волны из одной среды в другую изменяются ее характеристики: скорость движения волн, длина волны. А вот частота колебания остается прежней.

Частота – это количество колебаний точки среды в единицу времени. Какая у нас единица времени в системе СИ выбрана? Какой промежуток времени выбран за единицу? Секунда. Если мы посчитаем, сколько за секунду колебаний совершит точка среды, – это и будет частота. Если эту частоту домножим на l, получим скорость распространения волны. Мы знаем, что самая распространенная волна – волна звуковая. Какова скорость распространения звуковой волны в среде, в воздухе? Очень сильно зависит от того, в каком состоянии находится среда. Если воздух прогрет до 20 °С, то скорость распространения волны примерно 336 м/с. Если среда становится более уплотненной, то скорость повышается. Вы это хорошо знаете из сказок и бытовых ситуаций. Напомню вам: наверняка вы когда-нибудь ночевали вблизи железнодорожного полотна или асфальтовой дороги, по которой всю ночь ездят грузовики. Спокойнее спать всегда, когда воздух не сырой, не наполненный водяными парами, т.е. более разреженный. Если это происходит после дождя, то все сигналы, которые подают движущиеся объекты на полотне, слышно хорошо. Не успевает сигнал ослабнуть и приходит к нам достаточно серьезный и сильный, с большой амплитудой. Введем еще некие характеристики, которые необходимы для более серьезного изучения волны.

Источники звука. Звуковые колебания. Высота, тембр, громкость звука

Что такое звук

Поговорим мы и о характеристиках звука – высоте, громкости и тембре. Прежде чем говорить о звуке, о звуковых волнах, давайте вспомним, что механические волны распространяются в упругих средах. Часть продольных механических волн, которая воспринимается человеческими органами слуха, называется звуком, звуковыми волнами.

Звук – это воспринимаемые человеческими органами слуха механические волны, которые вызывают звуковые ощущения.

Звуковые волны Диапазон звуковых волн

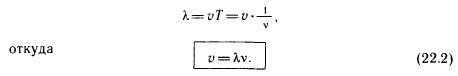

Опыты показывают, что человеческое ухо, органы слуха человека воспринимают колебания частотами от 16 Гц до 20000 Гц. Именно этот диапазон мы и называем звуковым. Конечно, существуют волны, частота которых меньше 16 Гц (инфразвук) и больше 20000 Гц (ультразвук). Но этот диапазон, эти разделы человеческим ухом не воспринимаются.

Инфразвук Звук Ультразвук

|________________|_______________________________|______________________

0 16–20 20000 Гц

Рис. 3. Диапазон слышимости человеческого уха

Раздел, который занимается в физике этими волнами, называется акустика. Профессия людей, которых в простонародье называют слухачами, называют акустиками. Звуковая волна – это волна, распространяющаяся в упругой среде, это продольная волна, и, когда она распространяется в упругой среде, у нас чередуются сжатие и разряжение. Передается она с течением времени на расстояние. К звуковым волнам относятся такие колебания, которые осуществляются с частотой 20 Гц и 20 тыс. Гц. Я написала, что этот диапазон будет называться слышимый звук. Этим длинам волн соответствует в той среде, о которой мы говорили, воздух при t = 20 °C соответствует 17 м длина волны и 20 тыс. Гц частота – 17 мм. Существуют еще такие диапазоны, которыми занимаются акустики, – инфразвуковые и ультразвуковые. Инфразвуковые – это те, которые имеют частоту меньше 20 Гц. И ультразвуковые – это те, которые имеют частоту больше 20 тыс. Гц. Каждый образованный человек должен ориентироваться в диапазоне частот звуковых волн и знать, что если он пойдет на УЗИ, то картинка на экране компьютера будет строиться с частотой больше 20 тыс. Гц. Инфразвук – тоже важные волны, которые используют для колебаний поверхности (например, чтобы разрушить какие-нибудь большие объекты). Мы запускаем инфразвук в почву – и почва дробится. Где такое используется? Например, на алмазных приисках, где берут руду, в которых есть алмазные компоненты, и дробят на мелкие частицы, чтобы найти эти алмазные вкрапления. Значит, скорость звука зависит от условий среды и температуры. сла этжторые пной, если мы л

Как

мы говорили, области инфразвука и

ультразвука человеческими органами

слуха не воспринимаются. Хотя могут

восприниматься, например, некоторыми

животными, насекомыми.

Животные в качестве звука воспринимают

волны иных частот.

Что такое источник звука? Источниками звука могут быть любые тела, которые совершают колебания со звуковой частотой (от 16 до 20000 Гц)

Рис. 4. Зажатая в тиски колеблющаяся линейка может быть источником звука

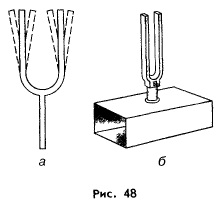

Существуют

как естественные, так и искусственные

источники звука. Один из искусственных

источников звука - камертон

-

изображен на рисунке 48. Он был изобретен

в 1711 г. английским музыкантом Дж. Шором

для настройки музыкальных инструментов.

Существуют

как естественные, так и искусственные

источники звука. Один из искусственных

источников звука - камертон

-

изображен на рисунке 48. Он был изобретен

в 1711 г. английским музыкантом Дж. Шором

для настройки музыкальных инструментов.

Камертон

представляет собой изогнутый (в виде

двух ветвей) металлический стержень с

держателем посередине. Ударив резиновым

молоточком по одной из ветвей камертона,

мы услышим определенный звук. Этот звук

возникает после удара по камертону: его

ветви начинают вибрировать, создавая

вокруг себя попеременные сжатия и

разрежения воздуха (рис. 48, а). Распространяясь

по воздуху, эти возмущения образуют

звуковую волну.

Стандартная

частота колебаний камертона 440 Гц. Это

означает, что за 1 с его ветви успевают

совершить 440 колебаний.Обратимся

к опыту и посмотрим, как образуется

звуковая волна. Для этого нам потребуется

металлическая линейка, которую мы зажмем

в тиски. Теперь, воздействуя на линейку,

мы сможем наблюдать колебания, но

никакого звука не слышим. И тем не менее

вокруг линейки создается механическая

волна. Обратите внимание, когда линейка

смещается в одну сторону, здесь образуется

уплотнение воздуха. В другую сторону –

тоже уплотнение. Между этими уплотнениями

образуется разряжение воздуха. Продольная

волна –

это и есть звуковая волна, состоящая из

уплотнений и разряжений воздуха.

Частота колебаний линейки в данном

случае меньше звуковой частоты, поэтому

мы не слышим этой волны, этого звука. На

основе опыта, который мы только что

пронаблюдали, в конце XVIII века был создан

прибор, который называется к амертон.

амертон.

Рис. 3. Распространение продольных звуковых волн от камертона

Как мы убедились, звук появляется в результате колебаний тела со звуковой частотой. Распространяются звуковые волны во все стороны. Между слуховым аппаратом человека и источником звуковых волн обязательно должна быть среда. Эта среда может газообразной быть, жидкой, твердой, но это обязательно должны быть частицы, способные передавать колебания. Процесс передачи звуковых волн должен обязательно происходить там, где есть вещество. Если вещества нет, никакого звука мы не услышим.

Условия, необходимые для существования звука

Для существования звука необходимы:

1. Источник звука

2. Среда

3. Слуховой аппарат

4. Частота 16–20000 Гц

5. Интенсивность

Высота

Теперь перейдем к обсуждению характеристик звука. Первая – это высота звука. Высота звука – характеристика, которая определяется частотой колебаний. Чем больше частота у тела, которое производит колебания, тем звук будет выше. Давайте вновь обратимся к линейке, зажатой в тиски. Как мы уже говорили, мы видели колебания, но не слышали звука. Если теперь длину линейки сделать меньше, то мы будем слышать звук, но увидеть колебания будет гораздо сложнее. Посмотрите на линейку. Если мы подействуем на нее сейчас, звука никакого мы не услышим, но зато наблюдаем колебания. Если укоротим линейку, мы услышим звук определенной высоты. Мы можем сделать длину линейки еще короче, тогда мы услышим звук еще большей высоты (частоты). То же самое мы можем пронаблюдать и с камертонами. Если мы возьмем большой камертон (он еще называется демонстрационный) и ударим по ножкам такого камертона, то можем пронаблюдать колебание, но звука не услышим. Если возьмем другой камертон, то, ударив по нему, услышим определенный звук. И следующий камертон, настоящий настроечный камертон, который используется для настройки музыкальных инструментов. Он издает звук, соответствующий ноте ля, или, как говорят еще, 440 Гц.

Тембр

Следующая характеристика – тембр звука. Тембром называется окраска звука. Как можно проиллюстрировать эту характеристику? Тембр – это то, чем отличаются два одинаковых звука, исполненные различными музыкальными инструментами. Вы все знаете, что нот у нас всего семь. Если мы услышим одну и ту же ноту ля, взятую на скрипке и на фортепиано, то мы отличим их. Мы сразу сможем сказать, какой инструмент этот звук создал. Именно эту особенность – окраску звука – и характеризует тембр. Нужно сказать, что тембр зависит от того, какие воспроизводятся звуковые колебания, кроме основного тона. Дело в том, что произвольные звуковые колебания довольно сложные. Они состоят из набора отдельных колебаний, говорят спектра колебаний. Именно воспроизведение дополнительных колебаний (обертонов) и характеризует красоту звучания того или иного голоса или инструмента. Тембр является одним из основных и ярких проявлений звука.

Громкость

Еще одна характеристика – громкость. Громкость звука зависит от амплитуды колебаний. Давайте посмотрим и убедимся, что громкость связана с амплитудой колебаний. Итак, возьмем камертон. Сделаем следующее: если ударить по камертону слабо, то амплитуда колебаний будет небольшая и звук будет тихий. Если теперь по камертону ударить сильнее, то и звук гораздо громче. Это связано с тем, что амплитуда колебаний будет гораздо больше. Восприятие звука – вещь субъективная, зависит от того, каков слуховой аппарат, каково самочувствие человека.

Скорость звука в воздухе

Также

обсудим такое явление, как эхо. Напомним,

что звук

– продольная механическая волна, которая

распространяется в упругой среде и

воспринимается органами слуха человека,

вызывает звуковые ощущения.

Наличие

среды – необходимое условие распространения

звука.

Как связана скорость распространения

звуковых колебаний со средой? Первые

эксперименты, которые были проведены

по определению скорости звука в воздухе,

относятся к 1636 году. Французский ученый

Мерсенн в результате эксперимента,

связанного с измерением времени

наблюдения за вспышкой при выстреле из

ружья и услышанным звуком, определил,

что скорость звука в воздухе составляет

343 м/с. При

20 °С скорость звука в воздухе составляет

343

![]() .

.

После уточнений удалось выяснить, что скорость звука в воздухе определяется на сегодняшний день как 340–330 . Обратите внимание, что есть некоторый разброс, связанный с тем, в каком состоянии находится наша атмосфера. В дальнейшем стало ясно, что скорость звука зависит, во-первых, от температуры: чем выше температура, тем скорость звука больше. И еще, оказывается, скорость звука в газах зависит от того, каковы сами эти газы, молекулы этих газов. Чем молекулы, атомы газов меньше, тем скорость звука больше. Чем масса молекул газа меньше, тем скорость звука больше.

Например, в водороде, молекулы – маленькие объекты, маленькие частицы, скорость звука составляет 1284 . В кислороде молекулы этого газа больше, чем молекулы водорода, скорость звука составляет 316 . Можно судить о том, как изменяется скорость звука в зависимости от свойств того, каковы частицы данного газа.