1 |

Теоретические основы автоматизации производства |

1.1 |

Анализ существующих определений понятия «автоматизация производства» |

Прежде чем приступать к изучению любой новой научной дисциплины уместно напомнить известное высказывание выдающегося мыслителя ХVI века Френсиса Бекона: «Определите значения слов…, и вы избавите мир от многих заблуждений».

Основной смысл этого изречения состоит в том, что слово является далеко не самым совершенным носителем информации. Одно и то же слово может иметь абсолютно различный смысл в зависимости от контекста. Проще всего в качестве примера вспомнить слово «лук». В одном случае оно означает название овоща, а в другом – стрелкового оружия. Еще больше проблем возникает, когда слово, обозначающее какое-либо понятие, сформировалось в результате перевода с иностранного языка, например «компьютер». В то же время, изложение теоретических основ любого научного направления возможно только на базе однозначно воспринимаемой системы понятий. В области работ, связанных с совершенствованием производства, в настоящее время накопилось достаточно много терминов, для которых непросто сформулировать словесные определения. В результате в разных литературных источниках они часто имеют различную трактовку в зависимости от основной направленности излагаемого материала. Чтобы почувствовать насколько сложно с помощью слов определять системообразующие понятия, достаточно рассмотреть в качестве примера варианты трактовки в литературных источниках нашего главного термина – «автоматизация производства».

Термин включает два понятия: автоматизация и производство, имеющих как совместное, так и самостоятельное употребление. Каждое из них словами определяется по-разному.

Применительно к понятию «автоматизация» в качестве наиболее общего можно рассмотреть вариант его определения, приведенный в энциклопедическом словаре [32]: «автоматизация – это применение технических средств, экономико-математических методов и систем управления, освобождающих человека, частично или полностью, от непосредственного участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов или информации».

Данное определение достаточно многогранно трактует понятие «автоматизация» как способ совершенствования самых различных направлений человеческой деятельности путем замены человека исскуственными системами – автоматами (automatos – от греч. «самодействующий» – устройство (совокупность устройств), выполняющее по заданной программе без непосредственного участия человека все операции в процессах получения, преобразования, передачи и распределения (использования) энергии, материалов или информации) [32]. В то же время его нельзя считать совершенным хотя бы потому, что понятие «замена человеческой деятельности» требует, в первую очередь, адекватного определения сути самой человеческой деятельности. Кроме того, в приведенном определении нет также и четкой границы между физической и интеллектуальной деятельностью, понимание которой необходимо для рассмотрения особенностей технической реализации средств автоматизации инженерного труда и производственных технологических процессов, а также не раскрывается смысл частичной замены человека автоматом.

Понятие производство в различных источниках также трактуется не однозначно. В частности, в «Философской энциклопедии» [34] оно определяется как процесс, посредством которого люди преобразуют предметы природы для удовлетворения своих потребностей. В учебной литературе по технологии судостроения производство определяется и как «совокупность взаимосвязанных процессов комплексной подготовки производства и постройки судов ...» и как «…система по изготовлению продукции…». Оксфордский словарь научных терминов представляет английский эквивалент понятия «производство» (manufacture) как «make, produce (goods, ets.) a lage scale by machinery», что в переводе на русский язык означает – «изготовление товаров в больших количествах с помощью машин». Двойная трактовка понятия «производство» и недостаточная четкость определения понятия «автоматизация» не позволяют сформулировать однозначное определение термина «автоматизация производства» путем простого логического сложения определений каждой из входящих в термин составляющих, так как в одном случае получается, что «автоматизация производства» – это «выполнение работ по созданию продукции с использованием средств автоматизации – автоматов, а в другом – «…замена людей и механических составляющих производственной системы автоматами

с целью повышения ее эффективности» (направление совершенствования производственной системы).

И одно и другое определение не содержат логических противоречий.

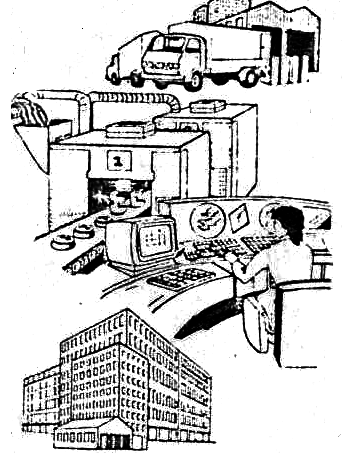

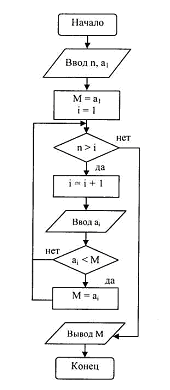

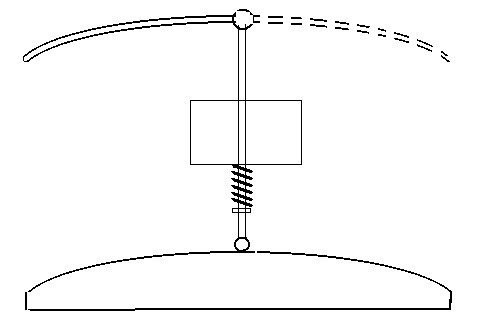

В то же время в большинстве литературных источников процесс эволюции производства представляется в виде иерархического ряда этапов (рис. 1.1.1). Каждый из этапов развития производства базировался на достижениях всех предыдущих, не заменяя их полностью, а только развивая с точки зрения удовлетворения требований, предъявляемых временем. Именно в качестве определения этапа эволюции производства, базирующегося на достижениях ХХ столетия, термин «автоматизация производства» находит сегодня все большее применение.

С учетом изложенного понятие «автоматизация производства» в рамках данной монографии далее будет определяться как: «одно из направлений в совершенствовании производства, суть которого состоит в системной замене людей автоматическими или автоматизированными структурными составляющими. Однако при этом следует отметить, что и в такой трактовке его понимание обусловливает необходимость дополнительного раскрытия входящего в состав определения понятия «системная замена людей…». Именно этому и будет посвящено основное содержание первой части монографии.

Пример с термином «автоматизация производства» наглядно показывает сложность словесного определения понятий, а тем более описания логических связок из них. Более совершенной формой представления любой системы понятий является разработка аналитических определений для ее унитарных структурных составляющих и последующее описание комплексных с помощью аппарата математики. Наличие аналитических определений полностью не может исключить необходимости в употреблении словесных при описании конкретных технических решений, но при этом позволяет привести их к определенной логической системе, в рамках которой они не противоречат друг другу. На сегодня каких-либо общих принципов реализации такого подхода при рассмотрении теоретических основ комплексной автоматизации не существует. Поэтому далее будет использоваться разработанный автором принцип определения основных понятий, связанных с совершенствованием производства, в основу которого положена собственная трактовка понятия работа.

Рис.1.1.1. Этапы

зарождения и развития производства

Комплексно-механизированное производство

Комплексно-автоматизированное

производство

Ручной труд с

использованием инструментов

и механизмов

производственная

система, объединяющая

средства механизации выполнения

техпроцессов с помощью транспортных

связей

производственная

система, в которой автоматизировано

как выполнение технологических

процессов, так и инженерный труд в

области подготовки производства

1.2 |

Определения понятий «работа» и «работопроизводящая система» с позиции основных положений кибернетики |

Бытовое толкование понятия работа человека чаще всего определяет его смысл через затраты энергии, связанные с необходимостью воздействия на окружающий мир. В большинстве случаев работа рассматривается как одна из сторон жизнедеятельности человека, а именно: работа – это труд (энергетический выход выше обычного), а ее отсутствие – отдых. Но это не научные определения.

Известные научные определения понятия работа не однозначны и зависят от области науки, в которой они используются.

Например, в классической физике применяется понятие работа силы, под которым понимается «мера действия силы, зависящая от численной величины и направления силы F и от перемещения S точки ее приложения». Если сила F постоянна по величине и направлению, а перемещение прямолинейно, то аналитическое определение для численного значения работы силы А выглядит в виде формулы:

A = F S cos ,

где – угол между направлениями действия силы и перемещения.

В термодинамике работа определяется как одна из форм обмена энергией (наряду с теплотой) термодинамической системы (физического тела) с окружающими телами. В частности, изменение внутренней энергии замкнутой системы определяется формулой:

DU = Q + A,

где DU – изменение внутренней энергии, Q – количество теплоты, переданное системе, а А – работа внешних сил.

Каждое из приведенных аналитических определений справедливо для своей области применения. Однако в случае использования понятия работа в качестве терминообразующего при рассмотрении теоретических основ комплексной автоматизации производства необходимо определить его смысл с несколько другой стороны. Поскольку, как было показано выше, автоматизация подразумевает замену человека автоматической или автоматизированной системой выполнения работы, для разработки ее теоретических основ необходимо воспользоваться положениями той науки, в которой человек и искусственная работопроизводящая система (автомат) рассматриваются с одинаковых позиций. Такой наукой сегодня является кибернетика [16].

1.2.1 |

Область знаний, формируемая кибернетикой |

В справочной литературе [29], [32], [34] кибернетика (от греч. kybernetike – искусство управления) определяется как – наука об управлении, связи и переработке информации». Однако данное определение не самое совершенное для обоснования того, что с помощью этой науки, можно описать все понятия, связанные с совершенствованием производства, включая автоматизацию.

В большинстве современных литературных источников [14], [22], [33] «отцом кибернетики» называют Норберта Винера. В то же время термин «кибернетика» употреблялся еще Платоном (4 в. до н. э.) и впервые получил статус квалификационного направления в науке в книге Ампера «Опыт философии наук», изданной им в 1834 г. Именно в этой книге в общей классификации наук «кибернетика» стоит на третьем по счету месте, как наука о текущей политике и практическом управлении государством. Однако, если кибернетика Ампера имела социально-политический уклон, то кибернетика Винера ориентирована на электронно-вычислительное направление и в сформулированном им определении трактуется как «наука об управлении и связи в животном и машине». Именно эта составляющая ее определения («…в животном и машине») изначально и принята автором в качестве обоснования применения кибернетики для описания теоретических основ автоматизации производства.

С началом эпохи автоматизации производства определение кибернетики несколько изменилось. В современных изданиях, посвященных вопросам создания средств автоматизации, кибернетику часто определяют как науку о способах восприятия, передачи, хранения, переработки и использования информации [17], [21]. Именно в такой трактовке мы и будем определять кибернетику далее.

Областью научных приложений кибернетики являются так называемые киберсистемы. Однако однозначных определений понятия киберсистема не существует. Поэтому в рамках данной монографии понятие киберсистемы будет использоваться как объединяющий термин для естественных и искусственных систем выполнения работы. Главной идеологической основой данного объединения будет то, что независимо от того естественного ли они происхождения (биологического - как, например, человек) или искусственного (технические автоматы), они представляют собой энергогенерирующие системы, вектор расхода энергии у которых (энергетический выход) определяется результатом воздействия введенной в них информации (это – упрощенное определение автора).

Используя данное определение понятия «киберсистема», процесс превращения информационного воздействия в энергетический выход можно трактовать как содержание ее «работы», а саму киберсистему определять как «работопроизводящую систему».

В качестве иллюстрации наличия логики в данном подходе к определению работопроизводящей системы достаточно рассмотреть собственно человека.

Человек на протяжении всей своей жизни является энергогенерирующей системой (пока человек жив, он потребляет продукты питания, а его пищеварительная система вырабатывает биоэнергию). Любая энергогенерирующая система, существующая во времени, по законам сохранения энергетического баланса должна ее расходовать. Применительно к человеку основной расход энергии (энергетический выход) осуществляется через его костно-мышечную (работопроизводящую) систему. Что же касается направления расхода энергии (всего того, что человек делает), то, помимо главной задачи –обеспечения непрерывности процесса генерации энергии (именно необходимость поддержания процесса генерации энергии в живом организме – добычи «хлеба насущного» составляет изначальную основу потребности в выполнении работы), оно определяется результатом всех его контактов с окружающим миром. То есть, фактически, представляет собой ответную реакцию на воспринимаемую им информацию.

Любое действие человека – результат ответной реакции на введенную в него (не только в данный конкретный момент времени, а на протяжении всего периода жизнедеятельности) информацию, и, следовательно, человек, как кибербиосистема, осуществляет постоянный процесс восприятия информации, хранения (запоминания), обработки и превращения ее в энергетический выход.

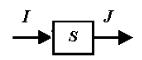

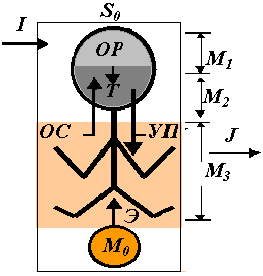

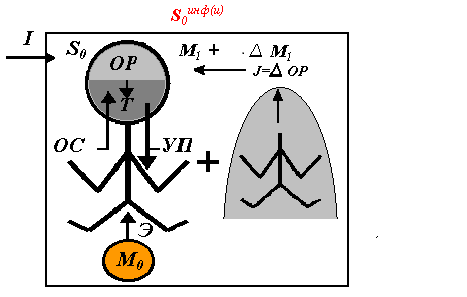

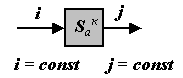

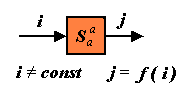

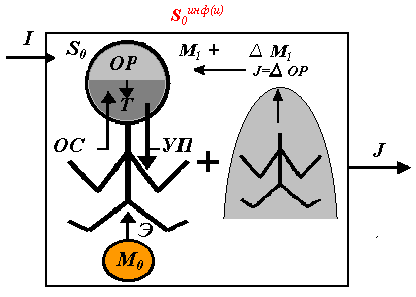

Данное словесное определение киберсистемы можно представить в виде следующей пиктограммы*:

*Пиктограмма – это графическое изображение какой-либо команды, или конкретного действия, позволяющее легко запомнить их смысл. Методика использования пиктограмм впервые была предложена в Советском союзе А. Р. Лурией [24] и сегодня широко применяется в рамках изучения основ запоминания. В технике наиболее показательным вариантом использования пиктограмм является меню текстового редактора Word или компьютерных справочных систем. В современном легковом автомобиле все указания о неисправностях также выводятся на дисплей с помощью пиктограмм.

Приведенная пиктограмма определения понятия «киберсистема» иллюстрирует суть работы киберсистемы в форме «черного ящика»* с точки зрения основных положений кибернетики, а именно:

в киберсистему (S) входит информация (I), которая превращается в ней в энергетический выход (работу) – J ).

* «Черный ящик» – это основополагающее понятие в кибернетике [20]. С его помощью описываются все большие системы, не поддающиеся детальному описанию, но о которых известно хотя бы то, что в результате какого-либо известного воздействия на нее («вход») будет получен вполне определенный результат («выход»). Методом «черного ящика» системы изучаются только с одной позиции – поведение любой системы представляется на основе анализа соотношений между входами и выходами. При этом ни строение систем, ни материал, из которого они созданы, во внимание не принимаются.

С помощью данной пиктограммы далее будет обозначаться как работа человека, так и любой автоматической системы (автомата), поскольку в кибернетическом смысле они являются идентичными системами по превращению информации в работу. Однако перед тем как это понять необходимо разобраться с тем, «а что же такое информация?»

1.2.2. |

Определение понятия «информация» |

Слово «информация» в переводе с латинского (informatio) означает «сообщение, осведомление о чем-либо» [34]. Однако современная практика применения данного слова в качестве терминообразующего понятия показала, что такое переводческое толкование не может служить определением его истинного содержания.

Например, в математике информация относится к области абстрактных категорий, подобным математическим формулам.

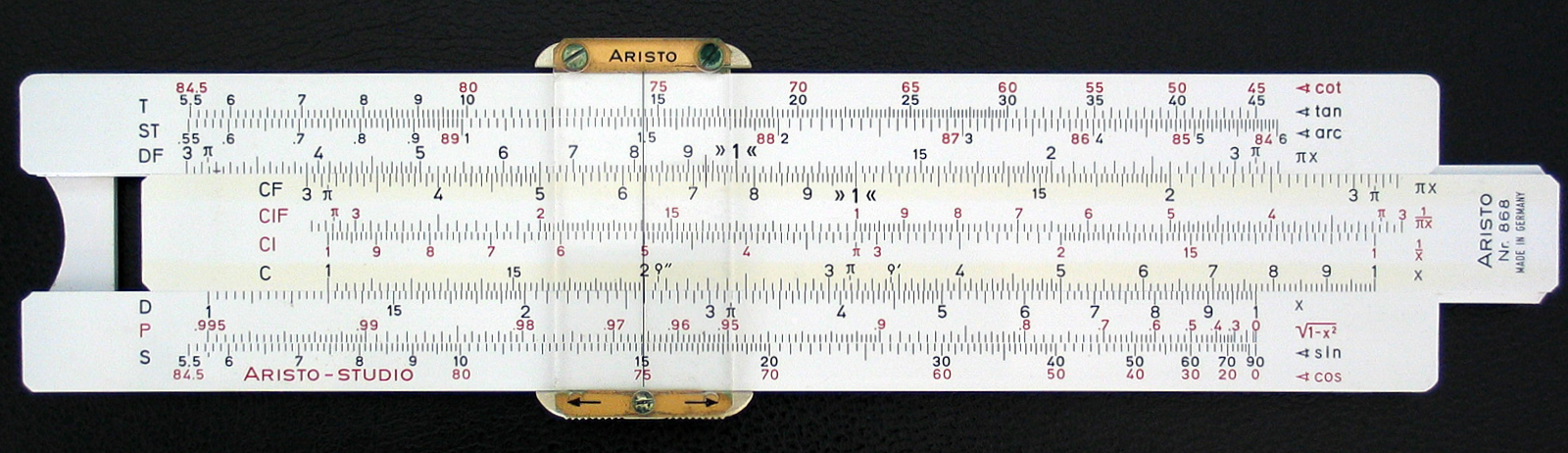

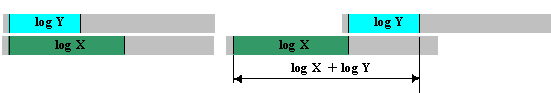

В 1928 году Хартли предложил логарифм при основании два для вычисления количества информации через энтропию – меру неопределенности [39].

Понятие «энтропия» (от греч. эн-тропе – обращение) используется в различных областях знаний. В термодинамике оно означает вероятность теплового состояния вещества, в математике – степень неопределенности ситуации или задачи, а в информатике характеризует способность источника отдавать информацию.

В 60-х годах академиком Андреем Николаевичем Колмогоровым была создана область математики, получившая название «алгоритмическая теория информации» [20]. В рамках комбинаторного подхода созданной теории количество отдаваемой информации определяется следующим образом.

Если переменное х способно принимать значения, принадлежащие конечному множеству Х, состоящему из N элементов, то «энтропия» Н переменного х будет определяться как:

Н(х) = log2N.

Указывая определенное значение х = а переменного х, энтропия «снимается» и происходит передача «инфрмации» объемом:

I=log2N(формула Хартли).

Если переменные х1, х2 …, хk способны независимо пробегать множества, которые состоят соответственно из N1, N2, …, Nk элементов, то энтропия будет равна:

Н(х1 ,х2 , …, хk) = Н(х1) + Н(х2) + … + Н(хk),

а для передачи количества информации I понадобиться использовать

![]()

I= [I] + 1 при I дробном

двоичных знаков. В частности, число различных «слов», состоящих из k нулей и единиц и одной двойки, будет равно 2k( k + 1). Поэтому количество информации в такого рода сообщениях будет равно:

I = k + log2 (k + 1),

а для «кодирования» подобных слов в двоичной системе потребуется

I′ ≈ k + log2k нулей и единиц.

Именно поэтому на практике единица информации получила название «бит» как аббревиатура от английского словосочетания «Binary digiT – двоичная цифра». Бит – это количество информации, соответствующее утверждению, что произошло одно из двух равновероятных событий.

В кибернетике понятие «информация» также не имеет однозначного определения, даже несмотря на то, что один из ее наиболее существенных разделов называется «теория информации» [20].

Известный кибернетик Х. Дж. Флехтнер писал: «…информация – не только центральное понятие в теории информации, но также и одно из фундаментальных понятий кибернетики в целом. В то же время это самое трудное понятие для всякого, кто хочет вникнуть в проблемы кибернетики. Даже беглый обзор литературы свидетельствует о том, что его определения, даваемые в теории информации, вкладывают в него смысл, совершенно отличный от того, который мы привыкли с ним связывать».

Попытки дать полное определение понятия «информация» продолжаются постоянно. Чаще всего исследователи отмечают неформализуемость человеческого участия в информационных процессах и поэтому стараются исключить человека из рассмотрения при толковании данного понятия. Информационные процессы рассматриваются как нечто происходящее между источником и приемником посредством канала передачи. Норберт Винер в рамках изложения основ кибернетики определил информацию как меру организации, но не материи и не энергии, а Клод Шеннон в своей теории связи [38] исключил необходимость рассматривать смысл информации, а думать только о надежности ее передачи. В. М. Глушков [16] подверг сомнению необходимость наличия получателя и отнес информацию к объективной реальности, существующей помимо человека. А. Н. Колмогоров [21] решил, что информация может быть оценена сложностью алгоритма, ее порождающего, и оставил за кадром оценку сложности человеческого интеллекта.

Тем не менее, рассматривая человека как работопроизводящую систему, фундаментальным является прежде всего процесс восприятия им окружающей среды, составляющих ее материи и энергетических полей. «Информация» (во всяком случае, та ее составляющая, которая необходима для рассмотрения вопросов, связанных с совершенствованием производства) всегда проявляется только в материально энергетической форме, в виде сигналов (т. е. является элементом энергетического воздействия). Не вдаваясь в доказательства, можно добавить к ее определению и тот факт, что применительно к рассматриваемой области трактовки данного понятия она воспринимается только энергогенерирующими системами.

Все, что мы слышим, видим и чувствуем – есть результат энергетического воздействия внешней среды на наши органы чувств – анализаторы (рецепторы, каналы нервной системы для передачи полученных сигналов в головной мозг, собственно мозг и накопленные в нем знания для обработки полученных сигналов, каналы обратной связи и т.п.), который впоследствии превращается в состояние энергетики головного мозга – энергетические маски, а затем в работу – энергетический выход [24]. Но только до тех пор, пока человек жив. Мертвый человек не в состоянии воспринимать информацию в виде энергетического воздействия, также как не способен и осуществлять энергетический выход, поскольку он уже не генерирует энергию. Ну, а что там на том свете, нам знать не нужно для рассмотрения проблем автоматизации.

В начале учёные долго утверждали, что у человека есть пять чувств для ввода информации: слух, зрение, обоняние, вкус, осязание. Однако в 1950 году вышла в свет книга Л. Рона Хаббарда «Дианетика: современная наука о разуме», в которой он утверждал, что информация может вводится в мозг путем гораздо большего количества восприятий: температуры, запаха, звука, настроения, пульсации сердца, тонуса мышц, движения, а также несколько десятков других. Эта гипотеза не перестает развиваться. Поэтому говорить о ее истинности бессмысленно. Очевидным стал факт, что во всех случаях результатом восприятия является энергетическое воздействие на информационно-воспринимающую систему головного мозга. Некоторые примеры данного энергетического воздействия при передаче информации приведены в таблице 1.2.1. В то же время, просто энергетическое воздействие – это еще не информация. В частности, одна и та же информация может передаваться путем различного энергетического воздействия. Так, если человек знает китайский, корейский и арабский языки, то написание и произнесение любой фразы на каждом языке будет требовать от него разных усилий (запись текста будет разной длины и содержать разное количество знаков). Разным будет и энергетическое воздействие на информационно-воспринимающую систему человека, знающего все эти языки. Однако объем полученной информации всегда будет одинаков.

Таблица 1.2.1 |

Варианты энергетического представления информации, воспринимаемой человеком |

|

|||

|

18 19 20Стимулы |

Диапазон обнаружения |

|||

Анализаторы |

Нижний абсолютный порог |

Верхний порог |

|||

Зрительный |

Интенсивность белого света Цвет Прерывистый белый цвет |

(2,2-5,7) * 10-10

300 мик 1 прерыв/сек |

( ) ~ * 10-9 (пороговая интенсивность) ~ 1050 мик ~ 50 прерыв/сек |

||

Слуховой |

Интенсивность звука

Частота чистого тона Прерывистый белый шум |

10-9 эрг/см2

16-20 гц 1 прерыв/сек |

~ 1014 (пороговая интенсивность) 20-22 гц 2000 прерыв/сек |

||

Кожно-меха-нический и вибрационный |

Механическая вибрация (по амплитуде) Давление Частота механических колебаний |

0,00025 мм 0,026 эрг

1 гц |

~ 40 дб выше пороговой ~ 106 (пороговая интенсивность) 10 ктц |

||

Температурный

|

Температура |

0,00015 г.малых кал/см2/сек |

0,218 г. малых кал/см2/сек |

||

Вестибулярный |

Линейное ускорение

Угловое ускорение Положение и движение |

0,08 град

0,12 град/сек2 0,2-0,7 град |

Положительная сила инерции 5-8 g Отрицательная сила инерции 3-4,5 g. То же Неизвестно |

||

Обонятельный |

Запах |

2*10-7 лит/м3 |

Неизвестно |

||

Вкусовой |

Вкус |

4*10-7 гранмолекул концентрированного раствора |

Неизвестно |

||

В случае, когда человек слышит какую-либо фразу на неизвестном ему языке, энергетическое воздействие на его слуховые анализаторы может быть близким к родному, но объем полученной информации окажется в результате эквивалентным сказанному: «Человек говорит на неизвестном языке».

В литературе приводятся свидетельства, что в качестве религиозного заклинания священнослужителями в свое время использовалось изречение московского юродивого Корейши – «не праци бенды кололаци». Никто никогда не знал истинного значения данных слов, потому что очевидно, его просто не существовало. Магический эффект производило какое-то странное сочетание звуков, собственно и являющееся информационной основой заклинания, которое каждый воспринимал по-своему, в зависимости от состояния его внутреннего мира – души.

Последние рассуждения укрепляют предположение, что информация (ее материально-энергетическая суть) есть некоторая энергетическая субстанция (поле), с которым работопроизводящие системы могут взаимодействовать, но только в результате их определенной настройки. Информационное поле настраивает работопроизводящую систему на выполнение работы по восприятию информации (например, вкладывает знание различных языков, наук по переработке информации и т.п.) для осуществления воздействия на материальное поле.

Подобное толкование понятия информация, разрабатывается сегодня в одной из недавно зародившихся научных дисциплин – ИНФОРМАЦИОЛОГИИ (информация + логия = учение, наука об информации) [40]. В рамках данной дисциплины информация рассматривается как всеобщий, бесконечный, единый законопроцесс фундаментальных отношений, связей, взаимодействий и взаимозависимостей энергии (Э), движения (Д), массы (М) и антимассы (АМ), микро и макроструктур Вселенной. Мир информационен. Первичное – информация; вторичное – материя. Информация – это единое материализованное и дематериализованное пространство вселенной. Информационное поле воздействует на материальное через «информационно–обрабатывающие системы», для которых информация всегда проявляется только в материально-энергетической форме в виде сигналов (т.е. является элементом энергетического воздействия).

По уровню сложности определение понятий информация и память стоят на одном уровне с гипотезой Пуанкаре, которую называют «Формулой вселенной». Лишь недавно отечественному ученому математику Пеллерману присудили Нобелевскую премию за ее доказательство. Однако ждать точного определения понятий информация и память для разбора теоретических решений, связанных с автоматизацией производства, мы не будем. В объеме данной монографии далее будет достаточно пользоваться следующим определением автора: информация есть результат энергетического воздействия на информационно-воспринимающую составляющую работопроизводящей системы, способный порождать ее ответную реакцию (энергетический выход).

Данное определение будет общим для работопроизводящих систем естественного (человек) и искусственного (автомат) происхождения.

1.2.3 |

Отличие между работопроизводящими системами естественного и искусственного происхождения |

В кибернетике с самого начала ее развития делались попытки определить смысл понятия «живая система».

Крупнейший ученый в области кибернетики и автоматизации

А. А.Ляпунов приводил в своих ранних работах следующие словесные определения понятий живое вещество и собственно жизнь [25]:

«Вещество ограниченно однородное, относительно и повышенно устойчивое, обладающее сохраняющими реакциями и управляющей системой, которая их вырабатывает и которая использует информацию, хранимую в виде молекулярных кодов, называется живым. Иначе говоря, жизнь – это высокоустойчивое состояние вещества, использующее для выработки сохраняющих реакций информацию, кодируемую на молекулярном уровне состоянием отдельных молекул».

В приведенном определении главным является то, что живое вырабатывает сохраняющие реакции (выполняет работу) на основе информации, кодируемой на молекулярном уровне. Однако современный уровень развития кибернетики свидетельствует о том, что подобное возможно и в других системах, включая искусственные.

В одной из своих работ [ 21] А. Н. Колмогоров писал:

«Определение жизни как «особой формы существования белковых тел» (Энгельс) было прогрессивно и правильно, пока мы имели дело только с конкретными формами жизни, развившимися на Земле. В век космонавтики возникает реальная возможность встречи с «формами движения материи», обладающими основными практически важными для нас свойствами живых и даже мыслящих существ, устроенных иначе. Поэтому приобретает вполне реальное значение задача более общего определения понятия жизни».

Сегодня ясно, что предела совершенствованию искусственных работопроизводящих систем, в принципе, не существует. Все, что может делать человек, смогут (и даже лучше) в будущем делать и искусственные работопроизводящие системы (автоматы – например, интеллектуальные роботы, такие как «терминатор» из известного кинофильма). При этом они будут создаваться как на основе неживого исходного материала (металл, полимеры и т.п.), так и «живого – биологического, клеточного». Однако полностью идентичными человеку данные системы быть не могут, поскольку человека и все живое сделал «БОГ – МИРОВОЙ КОСМОС», и поэтому человек в своем творчестве созидания искусственных работопроизводящих систем не сможет стать сильнее «ГЛАВНОГО ТВОРЦА».

Преподобный Макарий Великий очень часто в своих беседах с христианами обращался к объяснению назначения, данного человеку Творцом. Он выражался о человеке, как об обители, храме, сосуде, Престоле Божества. «Благоизволил Небесный Отец обитать во всяком, верующем в Него и просящем у Него... Внутренний человек есть некое живое существо, имеющее свой образ и вид: внутренний человек есть подобие внешнего человека. Это – превосходнейший и драгоценнейший сосуд, потому что Бог благоволил о нем более, нежели о всех тварях. Престол Божества есть ум наш, и, наоборот, престол ума есть Божество и Дух».

Данное суждение показывает на невозможность искусственного воспроизведения того, что сделано Творцом. При этом об интеллектуальном уровне Преподобного Макария говорит тот факт, что Академией наук Российской империи в его честь была утверждена одна из самых престижных в свое время научных премий – «Макарьевская».

В то же время А. Н. Колмогоров в своих рассуждениях на тему «что такое жизнь?» писал [21]:

«Когда говорят, что организация механизма наследственности, позволяющего живым организмам передавать свое целесообразное устройство потомкам, имеет целью воссоздать данный вид, придать ему определенные свойства, а также возможности изменчивости, прогрессивной эволюции, то кто же ставит эту цель? Или если рассматривать систему в целом, то кто же, как не она сама, ставит перед собой цель развития путем отсеивания негодных экземпляров и размножения совершенных?»

Если не вдаваться в философию данной проблемы, а рассматривать ее с чисто технической точки зрения, то наиболее просто разницу между работопроизводящими системами естественного и искусственного происхождения можно определить способностью живых к самовоспроизведению для обеспечения бесконечности процесса реализации заданной «природой – Богом» функции переработки информационного поля. Ничто живое не в состоянии изменить свое место и роль в существующей цепочке вариантов биосистем, взаимодействующих с информационным полем.

Сегодня много фильмов и книг иллюстрируют, насколько сложен и взаимоувязан биологический мир. У каждого живого существа есть своя функция, которую оно выполняет в процессе существования. Эта функция дана ему природой. И если какое-либо из живых существ исчезает (перестает самовоспроизводиться), результатом может быть не только нарушение биологического баланса, но и экологические катастрофы. Поняв это, люди стали стремиться к сохранению всего множества видов живых существ, созданных природой, введя, например, понятие «Красной книги», даже не зная до конца роли каждого сохраняемого вида в общем процессе реализации взаимодействия информационного поля и материального.

Искусственные работопроизводящие системы, в принципе, смогут самовоспроизводиться (для этого нет формальных ограничений), однако их роль в области переработки информационного поля всегда будет определяться («программироваться») человеком. Как только это станет невозможным, разница между живым и неживым исчезнет, но этого не должно случиться.

В варианте, если это произойдет, человек сам создаст себе конкурирующую систему «жизни» (существования) на Земле и фантастические войны людей и роботов могут стать реальностью.

Прежде чем перейти с позиции кибернетики к рассмотрению вариантов развития работопроизводящих систем необходимо рассмотреть структуру унитарной (самой простой – базовой) работопроизводящей системы и принцип процесса превращения в ней информации в энергетический выход – работу, хотя бы схематично.

1.2.4 Структурная модель «унитарной работопроизводящей системы»

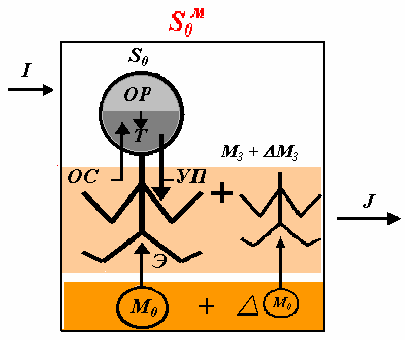

Структурную модель «унитарной работопроизводящей системы» удобнее всего рассмотреть на примере системы S0 – квазичеловека, так как это позволяет пользоваться понятными аналогиями с элементами «конструкции человеческого тела».

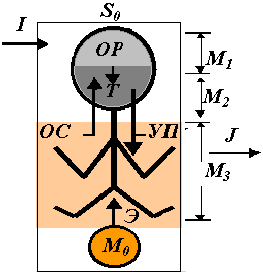

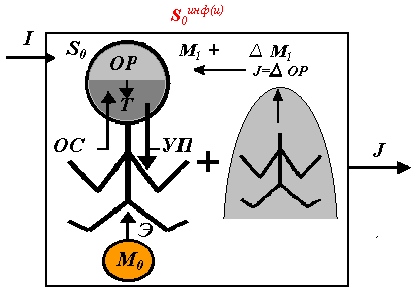

Если принять, что реализацию всех этапов превращения информационного воздействия в энергетический выход осуществляют определенные структурные составляющие системы S0 , то структурную модель киберсистемы S0 (конечно, весьма упрощенно) можно представить в виде суммы четырех основных составляющих – подсистем (рис.1.2.1):

S0 = M1 + M2 + M3 + M0, или S0 : (M1 , M2 , M3 , M0 ),

Рис.

1.2.1. Структура «унитарной работопроизводящей

системы – (S0)»

где:

М1 – подсистема восприятия информации (глаза, уши, органы осязания и т. п.; каналы передачи энергетического воздействия в головной мозг); формирования знаний; генерации «образа работы» и технологии его воспроизведения с помощью имеющейся М3 (память и средства формирования информационных образов – «статический ум»);

М2 – подсистема передачи команд управления процессом реализации «образа работы» к имеющейся М3 в реальном режиме времени (головной мозг, знания, нервная система, органы чувств и т. п. – «динамический ум»);

М3 – подсистема превращения биоэнергии, сгенерированной в М0 , в механическую работу под управлением М2 (костно-мышечная система – «механизм»);

М0 – генератор биоэнергии (пищеварительная система, кровь и т. д. – «мотор»).

При этом:

-

I –

вводимая информация (задание на работу);

ОР –

сгенерированный в М1 образ работы ;

Т –

технология выполнения работы (структурная управляющая программа) сгенерированная в М1 и переданная в М2;

УП –

сгенерированная в М2 система биоэлектрических импульсов для мышц М3 (динамическая управляющая программа);

ОС –

сигналы обратной связи, поступающие в М2 из М3;

Э –

биоэнергия, генерируемая в M0;

J –

энергетический выход из системы S0 – работа;

На первый взгляд данная модель кажется слишком упрощенной и даже несколько надуманной.

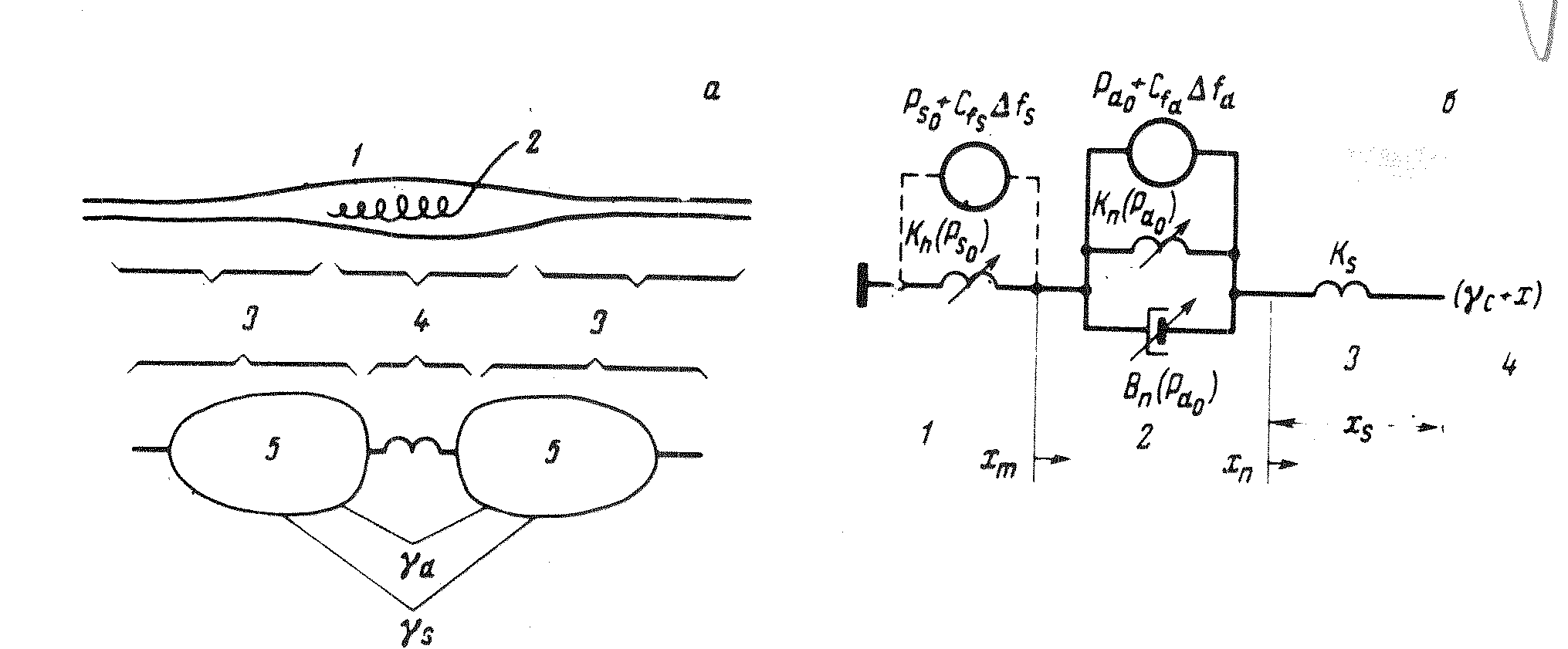

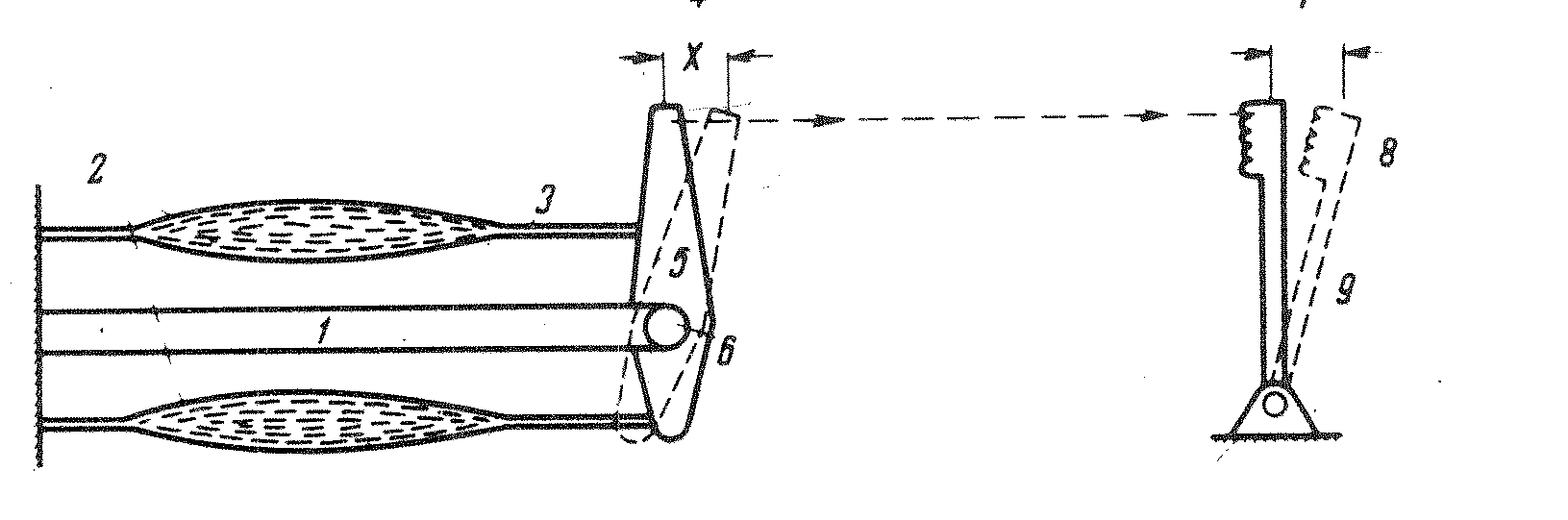

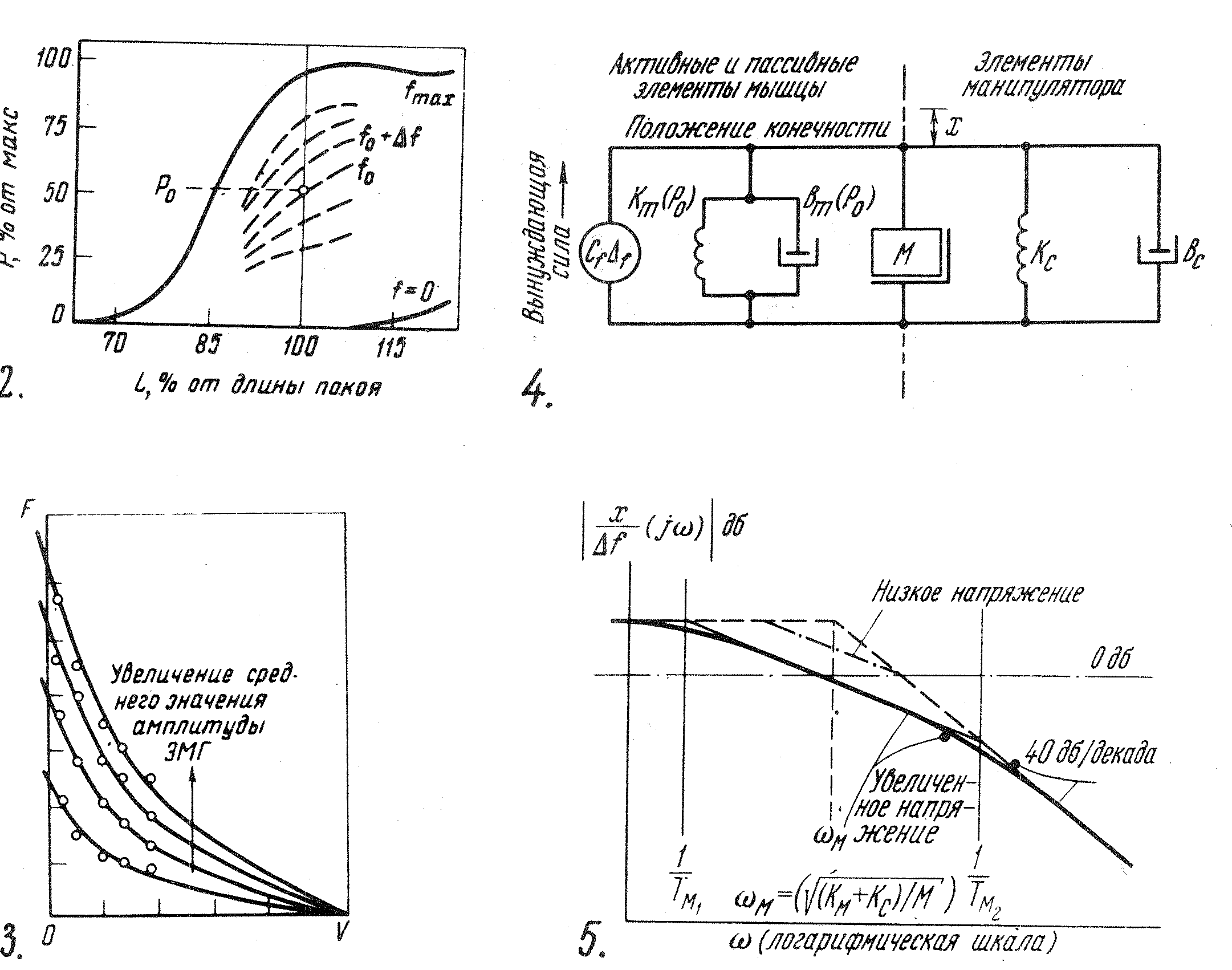

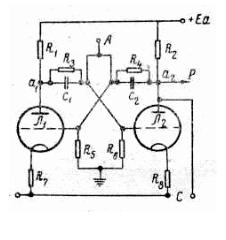

Разработка научно-обоснованной структуры и принципов функционирования живых систем является одним из фундаментальных направлений современной кибернетики. Для того, чтобы представить уровень, на котором изучается эта область знаний, достаточно рассмотреть один из вариантов моделирования мышечного веретена и собственно мышцы человека (конструктивной составляющей М3 ).

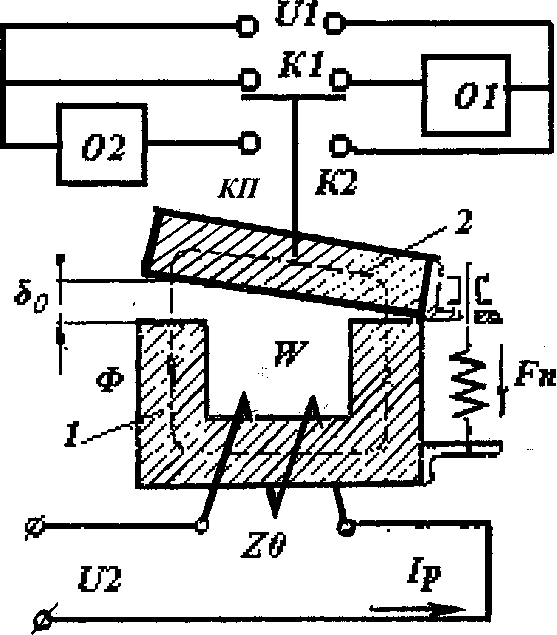

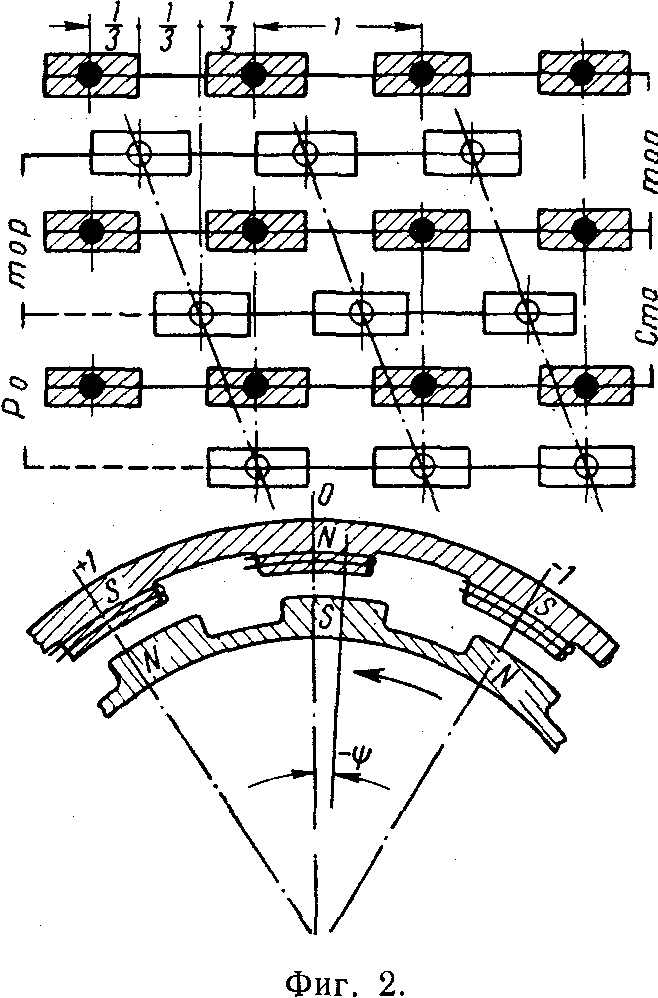

В рамках физиологического рассмотрения [27] этот орган представляется в виде сложной нервно-мышечной интегративной системы, получающей командные сигналы от центральной нервной системы и со своей стороны посылающей в нее по нескольким проводящим путям непрерывный поток афферентных сигналов (рис.1.2.2, а). Помимо мышечного веретена в выполнении двигательных реакций участвуют и определенные сенсорные органы.

В центральной части веретена имеется утолщение, называемое областью ядерной сумки, являющееся главной чувствительной частью этого органа. Эта сумка подвешена к двум интрафузуальным мышечным волокнам. К ним подходят нервные проводники – «гамма-аксоны». Сигналы, поступающие по этим проводникам, вызывают изменения длины и напряжения окружающей мышцы. В типичной мышце имеется около 50–80 веретен, расположенных внутри основной массы среди создающих напряжение мышечных волокон.

Нервно-мышечная система является типичной адаптивной исполнительной системой, поэтому для создания аналогичных технических систем в кибернетике используется ее модель (рис. 1.2.2, б,в).

Теоретической основой построения модели мышцы стали результаты экспериментальных исследований на человеке зависимости «сила-скорость», которые позволили описать их следующим соотношением:

F

=

![]() ,

,

где F – усилие мышцы, передаваемое на нагрузку;

P – изометрическое напряжение;

V – скорость укорочения мышцы;

Vm – максимальная скорость укорочения;

![]() –

константа..

–

константа..

Мышечные волокна

Аксон

- мотонейрона

Ядерная сумка

Интрафузальное

мышечное волокно

Аксон

Первичное волокно

б

23

Рис. 1.2.2. Моделирование работы мышцы в

кибернетике а

– упрощенная схема мышечного волокна;

б – кибернетическая модель мышечного

веретена; в – кибернетическая модель

системы «конечность – манипулятор»

в

а

Это соотношение полностью аналогично применяемой в теории автоматизации характеристике «сила–скорость» для силового привода.

Приведенный пример моделирования функционирования мышцы показывает уровень сложности создания кибернетической модели человека. В то же время рассмотренная выше упрощенная модель системы S0 позволяет построить общую для дальнейшего изучения аналитическую систему понятий и вывести определения всех необходимых для изучения структурных составляющих производственной системы и основных этапов ее развития путем рассмотрения возможных вариантов совершенствования процесса превращения информационного воздействия в энергетический выход в системе S0 .

1.2.5 |

Схема процесса превращения информации в энергетический выход в «унитарной работопроизводящей системе» |

Никто еще не разработал научно-обоснованную схему процесса превращения информационного воздействия в энергетический выход в работопроизводящей системе. В приведенном варианте она строилась автором методом «от обратного» на основании того, что сегодня стало очевидным, и при этом также использовалась методология «черного ящика».

Мозговую деятельность вряд ли когда-то можно будет представить как систему с заданным количеством переменных. Поэтому, чем ближе наука, связанная с ее изучением, к реальной жизни, тем больше она вынуждена утрачивать строгость и точность. Сегодняшние представления о способах восприятия и запоминания информации человеком не противоречат, принятому ранее определению энергетического воздействия на информационно-воспринимающую составляющую человека.

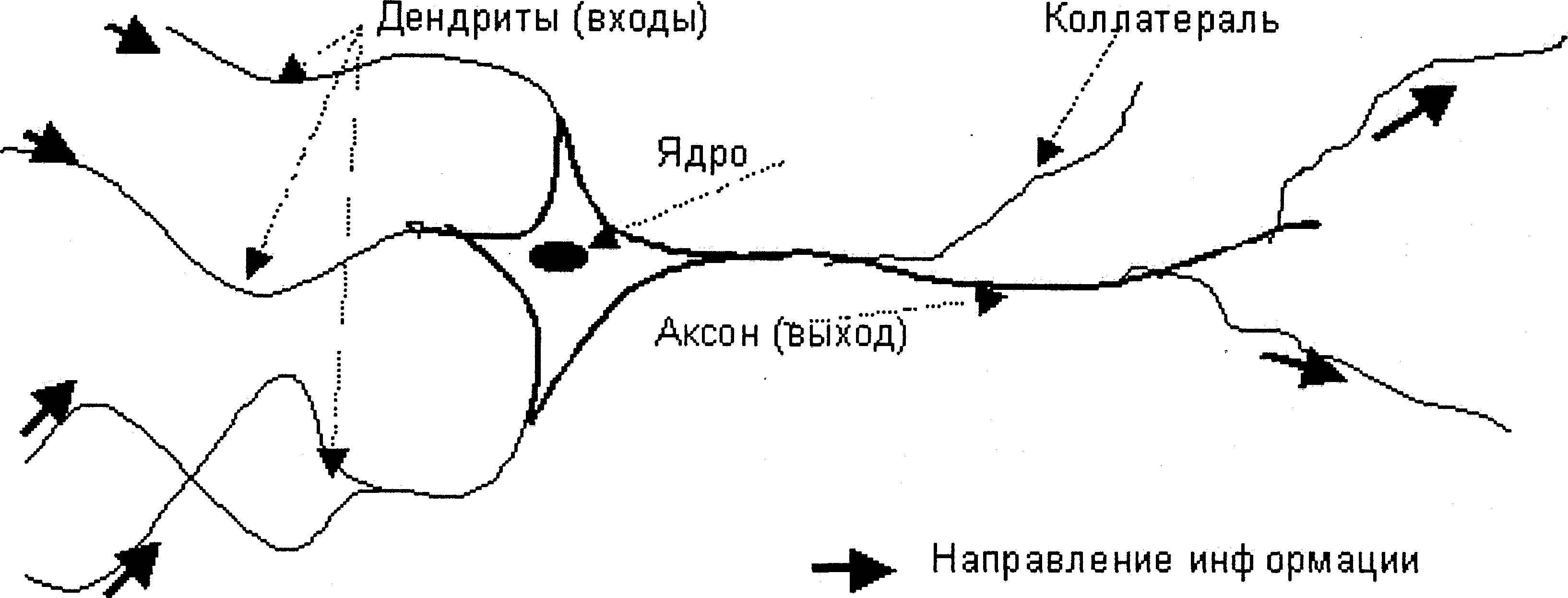

В частности, известно, что мозг человека состоит из миллиардов (~1010) нервных клеток – нейронов, которые способны получать сигналы от других нейронов и передавать сообщения далее. Информация в мозгу переносится в виде импульсов нервной активности, имеющих электрохимическую природу. Нейрон – по современным представлениям элементарное биологическое устройство, способное к простейшей переработке информации. Основными структурными составляющими нейрона являются (рис. 1.2.3):

ядро, которое управляет всеми действиями нейрона;

дендриты – короткие отростки ядра, получающие сообщения от других нейронов;

а

а)

Рис.

1.2.3 Структура и принцип работы нейрона

(а), условная схема нейрона (б)

∑

Дендрит

Дендрит

Аксон

б)

При электрическом возбуждении (одного или более) дендритов, принадлежащих одной клетке, ее внутреннее состояние в некоторый момент может измениться. Электрический потенциал нейрона по отношению к межклеточному пространству может увеличиться примерно на +30 милливольт (мв). Такое состояние клетки называется «возбужденным». При этом вдоль аксона в течение около 30 миллисекунд (мс) распространяется электрический импульс, доходя до самых удаленных его частей (в том числе и концов коллатералей). Обычно с аксоном и коллатералями соприкасаются дендриты других нейронов, и при этом электрический импульс, проходящий по аксону, вызывает возбуждение следующих дендритов, а затем и нейронов, которым они принадлежат. Аксон и коллатерали передают сигналы на дендриты следующих за ними клеток через особые соединения, называемые синаптическими контактами или просто "синапсами".

Управление передачей сигнала осуществляется за счет разделения нейронов на «возбуждающие» и «тормозные». Принцип работы возбуждающих нейронов был описан выше. Разница между возбуждающими нейронами и тормозными состоит в том, что тормозные не только не вызывают возбуждения связанных с ними клеток, но наоборот, приводят последующие клетки к полной невосприимчивости по отношению к другим возбуждающим импульсам, приходящим к этим клеткам через их дендриты. Обычно аксон тормозного нейрона образует контакт с последующей клеткой не через ее дендриты (хотя бывает и так), а через контакт аксона тормозного нейрона, находящийся прямо на теле следующей клетки.

В

П

Рис.1.2.4 Нейронное

кольцо

(стрелками указано

направление циркуляции информации)

Описанная теория запоминания информации представлена очень примитивно. Однако в дальнейшем она поможет строить определенные аналогии при рассмотрении принципов обработки информации в ЭВМ. Для дальнейших же рассуждений нам будет необходима только общая схема превращения информационного воздействия в энергетический выход.

Приведенная в данной монографии схема не является научно обоснованной, а построена лишь на логическом предположении автора о том, как это происходит у человека. Однако она позволила разработать аналитические описания необходимых для рассмотрения вариантов существующих работопроизводящих систем.

В качестве основы для разработки схемы превращения информационного воздействия в энергетический выход была принята искусственная система S0 – (квазичеловек, условно не имеющий жизненного опыта и не нуждающийся в добыче пищи – его кормят).

Для системы S0 логичной будет следующая последовательность этапов превращения информации в работу (рис.1.2.5).

В начале работает подсистема М1 .

На первом этапе она воспринимает окружающий мир с помощью своих органов чувств (в нее вводится информация через уши, глаза, нос, и др.) и формирует в памяти ощущения (суть – энергетические маски в мозгу; информационное поле настраивает систему на восприятие информации); этот этап можно назвать приобретение опыта;

на втором этапе, анализируя свой опыт (информацию в памяти), она (S0) находит в нем закономерности (структурирует с помощью собственной логической системы энергетические маски в долговременной памяти в зафиксированных единицах информации – приобретает умение воспринимать информацию), превращая опыт в знания (система получает необходимую настройку для восприятия и переработки информационного поля);

затем новые ощущения (суть – введенная информация) порождают у S0 необходимость расхода энергии, в результате чего она с помощью накопленных опыта и знаний генерирует образ работы (вектор расхода энергии – вид воздействия на окружающий мир или образ создаваемого объекта) применительно к имеющимся у нее возможностям костно-мышечной системы (подсистемы М3 );

на основе спроектированного в мозгу образа работы (скажем «проекта» создаваемого объекта) она определяет последовательность действий по использованию своей работопроизводящей подсистемы М3 – технологию

выполнения работ для реализации образа работы, которую пересылает в подсистему М2;

подсистема М2 генерирует с помощью имеющихся у нее профессиональных знаний (накопленный опыт и знания о приемах выполнения единичных видов работ) систему биоэлектрических импульсов (управляющую программу – УП) к работопроизводящей подсистеме М3 и реализует их передачу к мышцам в реальном режиме времени* для выполнения работы с обеспечением обратной связи (ОС)**.

5

*Реальный режим

времени – это термин, использующийся

при описании автоматизированных систем

управления. Суть его упрощенно сводится

к тому, что при отработке команд управления

интервал между каждым управляющим

сигналом равен времени его отработки,

т.е. скорость выдачи управляющих команд

соответствует (находится в функциональной

зависимости) от скорости выполнения

работы.

*Реальный режим

времени – это термин, использующийся

при описании автоматизированных систем

управления. Суть его упрощенно сводится

к тому, что при отработке команд управления

интервал между каждым управляющим

сигналом равен времени его отработки,

т.е. скорость выдачи управляющих команд

соответствует (находится в функциональной

зависимости) от скорости выполнения

работы.

** Смысл обратной связи состоит в том, что в процессе выполнения работы результат реализации каждого элементарного действия, осуществляемого под управлением приходящих управляющих сигналов, анализируется с помощью специальных анализаторов (у человека это – зрение, слух, органы чувств и т. п.) и в случаях, когда он не соответствует ожидаемому (сгенерированному в образе работы), порождаются корректирующие воздействия, которые приводят реальные результаты исполнения команд к запланированным. При этом количество итераций может быть любым.

Рассматривая описанные этапы с точки зрения «технической основы» их выполнения, очевидно, что все они реализуются в головном мозге и с помощью имеющихся в нем знаний по восприятию и обработке информации. Объем накопленных знаний определяет как уровень сложности проектируемого образа работы, так и возможность его качественной материализации с помощью имеющейся работопроизводящей составляющей (маленький мальчик не сможет сделать того, что сделает профессиональный рабочий – у последнего больше накопленного опыта, профессиональных знаний (лучше структурирована управляющая программа, меньше количество итераций на уровне обратной связи и быстрее реакции мышц).

В общем случае процесс накопления знаний связан со временем, поэтому теоретически большими возможностями в процессе превращения информации в работу обладают более старшие люди. Если рассматривать нашего искусственного квазичеловека как индивидуальную биологическую киберсиcтему (все этапы обработки информации реализуются в одной голове), то уровень возможной работы будет зависеть от накопленных способностей воспринимать информацию, логически ее обрабатывать и превращать в знания; проектировать образ работы и способ ее выполнения в зависимости от полученных навыков управлять костно-мышечной системой, а также умения быстро генерировать управляющие сигналы для мышц, включая отработку сигналов обратной связи. Однако при этом весьма важно понять, что любая работа всегда является результатом только последовательного выполнения всех описанных выше этапов обработки информации, хотя в большинстве случаев они реализуются в разные периоды времени. Ощущения могут послужить началом любого из этапов превращения информации в работу, но его реализация всегда будет осуществляться только на основе результатов всех ранее выполненных.

Человек никогда, наверное, не придумал и не сделал бы лодку, если бы не видел как на бревне по реке проплывает животное. Может именно увиденное ранее и натолкнуло его на мысль о возможном образе лодки, а имеющийся опыт работы топором, позволил придумать технологию ее изготовления, хотя между всеми описанными этапами могли пройти не годы, а столетия.

Со временем опыт превратился в знания (науку) о теории корабля, на основе которых сегодня проектируются и строятся все суда.

С другой стороны, любая обработка информации всегда когда-то заканчивается энергетическим выходом – работой.

Сколько бы человек ни думал он все равно рано или поздно превратит результаты мышления в энергетический выход, даже если он будет сводиться к тому, чтобы рассказать о придуманном кому-либо, или же написать об этом. Во всех случаях человек будет тратить энергию и генерировать управляющую программу в первом случае для мышц речевого аппарата, а во втором – для костно-мышечной системы, выполняющей запись текста. Просто обработка информации без ее материализации через энергетический выход из системы не имеет смысла, хотя собственно процесс обработки информации и сопряжен с затратами энергии (вспомним выражение «голова раскалилась от мыслей», однако в данном варианте энергия расходуется внутри системы без выхода в окружающую среду). Голова профессора Доуэля не имела бы никакого смысла (не могла быть придумана), если бы она только мыслила и не материализовывала результаты обработки информации в виде бесед о надуманном (вывод информации из нее для последующего использования в работе был возможен только через разговор, а это физическая работа мышц речевого аппарата). Аналогичный смысл имеет и работа современного компьютера, но об этом будет сказано в следующих разделах.

В данной схеме самым сложным моментом является понимание условия независимости от энергообеспечения системы S0.. Человек должен постоянно потреблять продукты питания – пополнять свою энергетическую базу. Поэтому, пока он через контакт с информационным полем приобрел бы возможность самостоятельно добывать себе пищу он бы просто умер от голода. Однако природа позаботилась о том, чтобы на начальном этапе данная схема превращения информации в работу не была связана со временем. Для этого поддержание энергетического баланса выполняется силами родителей, а интенсивность накопления опыта и знаний обеспечивает школа. Схема превращения информации в работу начинает реализовываться в описанном виде только после того, когда человек становится взрослым, хотя длительность этого взросления весьма индивидуальна (бывают гении, а бывают глупцы). Это конечно весьма примитивное объяснение, но оно помогает понять принцип работы данной схемы на уровне ассоциаций.

1.3 |

Аналитические определения вариантов «единичных работопроизводящих систем выполнения физического труда» |

Данные выше определения понятий «работа» и «работопроизводящая система» дают возможность сформулировать на их основе аналитические определения основных структурных составляющих современного производства. Для этого достаточно рассмотреть варианты развития унитарной работопроизводящей системы, реализующей описанную выше схему превращения информации в энергетический выход.

1.3.1 |

Аналитические определения инструмента, механизма и «единичной инструментальной работопроизводящей системы выполнения физического труда» |

Люди обладают хотя и различными, но вполне определенными возможностями в реализации процесса превращения информации в работу. Средние способности человека в выполнении работы можно принять за мощность* киберсистемы S0 – Р (S0 ).

*Понятие мощность при этом следует понимать именно как способность делать что-либо.

Структурно Р(S0) складывается из мощностей составляющих подсистем S0 : (М0 , М1 , М2 , М3 ) т. е.

Р

где:

P(M0)

– способность

человека генерировать энергию

(Шварценегер, или маленький мальчик)

– «сила желудка»;

P(M1)

–

умственные

способности человека в генерации

информационного образа работы и

технологии ее выполнения, придумывании

чего-либо (интеллект – гений или

глупый);

P(M2)

– способность

управлять своей костно-мышечной

системой, навыки выполнения физической

работы, быстрота реакции и т.п. (мастер

или ученик);

P(M3)

– конструктивные

возможности костно-мышечной системы

в реализации спроектированной

технологии (виды деятельности, которые

доступны системе S0

).

Увеличивать мощность энергетического выхода (воздействия на окружающий мир) человек (система S0 ) в процессе эволюции научился различными путями.

Мощность составляющей М3 (Р(М3) – виды деятельности, определенные конструкцией его костно-мышечной системы) он увеличил, сняв конструктивные ограничения в выполнении работы, имеющиеся у М3, путем добавления к ней искусственной составляющей М3 . Такой простейшей составляющей стали орудия труда, не имеющие собственной энергетики – инструменты, механизмы.

Первобытный человек сделал себе каменный топор, наверное, потому, чтобы добывать еду и дрова для костра было удобнее, чем «голыми руками». Современный хирург не может делать операцию, пользуясь только руками – элементом собственной М3 , ему необходим скальпель – инструмент. Скальпель совершенствует его систему выполнения физической работы, расширяя виды возможной деятельности, а, следовательно, и, увеличивая мощность системы S0 в целом по результату выполненной работы, но не меняя при этом ее энергетического выхода из системы и схемы превращения информации в работу.

Ч

S0и

-

S0и: (M0, M1, M2, (M3 +∆M3 )),

где: ∆M3 – инструмент (механизм),

при этом Р(S0и) > Р(S0)

Р(M3+∆M3) > Р(M3) за счет расширения возможных видов выполняемой работы.

Смысл данного определения сводится к тому, что S0и является элементарной работопроизводящей системой, в которой процесс превращения информации в работу реализуется по схеме S0; источником энергии во всех случаях является подсистема М0 человека, но при этом генерация образа работы, технологии его реализации и отработка динамической управляющей программы (результаты работы составляющих М1 и М2 системы S0) осуществляются не применительно к возможностям системы М3 человека в чистом виде, а с учетом наличия у нее новой составляющей М3 (содержание команд, приходящих к мышцам, будет другим, а системы их генерации и передачи не изменятся).

В рамках сформулированного аналитического определения инструментальной работопроизводящей системы инструмент и механизм являются одинаковой по смыслу структурной составляющей ∆M3, если их рассматривать относительно влияния каждого на схему превращения информации в работу.

В реальной жизни инструмент и механизм чаще всего отличает принцип конструктивного устройства (сравните: гаечный ключ – инструмент и гидравлический домкрат – механизм; механизм сложнее по устройству, чем инструмент и имеет подвижные части). Однако это отличие весьма условно, поскольку на практике применяется и такое понятие, как механизированный инструмент, в котором оба термина слиты воедино.

В существующей технической литературе определения инструмента и механизма отличаются от сделанных выше. Так в Политехническом словаре [29] приводятся следующие варианты определений:

ИНСТРУМЕНТ (от лат. instrumentum – орудие) – в промышленности, в широком смысле слова, орудие для работы (инструмент кузнечный, слесарный, металлорежущий, деревообрабатывающий и т. п.). Различают ручной инструмент (долото, молоток, клещи и т. д.), станочный (резцы, фрезы, сверла и т.д.) и механизированный, в том числе с электрическим, гидравлическим или пневматическим приводом (так называемые, ручные машины – рубильные, сверлильные, клепальные и др.). Эта часть в определении входит в противоречие со сделанным выше определением, но суть противоречия будет показана при дальнейшем изложения материала. К инструментам относятся также некоторые приспособления, штампы, литейные модели, кокили. Особую группу составляет контрольно-измерительный инструмент: калибры, пробки, концевые меры длины, различные линейки, угольники, циркули и т. д.

МЕХАНИЗМ – совокупность неподвижно соединенных тел (звеньв), совершающих под воздействием приложенных сил определенные целесообразные движения. По структурно-конструктивным признакам различают механизмы: шарнирные (рычажные), кулачковые, зубчатые, клиновые, винтовые, фрикционные с гибкими звеньями, с гидравлическими и электрическими устройствами и прочие механизмы, в которых все точки имеют траектории, лежащие в одной плоскости (кривошипно-шатунные, кулачковые, планетарные, клиновые и т. п.). Механизмы могут иметь одну или более степеней свободы. Наибольшее распространение имеют механизмы с одной степенью свободы, в которых для определенности движения всех звеньев нужно задать закон движения одного звена; реже применяются механизмы с двумя степенями свободы (например, дифференцированные).

В основу определений понятий «инструмент» и «механизм», приведенных в «Политехническом словаре», положены только конструктивные особенности применяемых на практике механизмов и инструментов. При этом в ряде случаев примеры инструментов пересекаются с понятием «технологическая оснастка». В рамках же принятого кибернетического подхода к рассмотрению данных понятий важным является только вариант их влияния на процесс превращения информации в энергетический выход в работопроизводящей системе. А в этом смысле они одинаковы. Какой бы инструмент или механизм не был в руках у человека процесс превращения информации в работу будет происходить по одной и той же схеме: прием информации через глаза, уши и т. п.; генерация мозгом образа работы и технологии его реализации (статической управляющей программы (УП)) с помощью костно-мышечной системы человека с учетом дополнения ее инструментом (механизмом); передача под управлением головного мозга элементарных структурных единиц УП по каналам нервной системы к исполнительным элементам костно-мышечной системы (мышцам) с реализацией обратной связи (отработка динамической УП); энергетический выход (физическая работа в дискретном виде).

В научной литературе имеются более близкие к представленным в монографии определениям, инструмента и механизма, чем в политехническом словаре Так, по выражению известного американского кибернетика Дж. Вейценбаума [14], инструменты и механизмы – это протезы на руках или ногах у человека. В соответствии с данным определением они также только расширяют возможные варианты выполнения физической работы для костно-мышечной системы, не меняя схемы превращения информации в энергетический выход.

1.3.2 |

Аналитические определения машины и «единичной машинной работопроизводящей системы выполнения физического труда» |

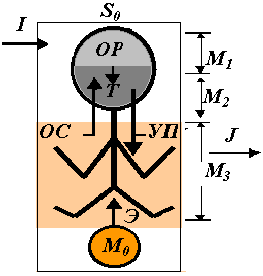

Если человеку дать орудие труда, имеющее собственную искусственную энергетику – «мотор», то полученная в результате работопроизводящая система S0м будет обладать еще большей, по сравнению с инструментальной, мощностью – возможностью выполнения физической работы. Такое орудие труда будет не только расширять возможные виды деятельности человека, но и увеличивать его общий энергетический потенциал. С точки зрения принятых принципов классификации, к таким орудиям труда относятся искусственные системы, которые можно объединить общим термином «машины», а полученная в результате система является «машинной работопроизводящей системой выполнения физического труда». Аналитическое определение структуры и графическая пиктограмма системы S0м могут быть представлены следующим образом:

S0м

S0м

:

((M0

+M0),

M1,

M2,(M3

+

∆M3)

),

где

: (M0

+ M3

)

– машина, при

этом

Р(S0м)

> Р(S0и)

>

Р(S0) за

счет увеличения суммарного

энергетического потенциала системы

– Р(M0

+

∆M0)

> Р(M0

) и

расширения возможных видов деятельности

Р(M3

+

∆M3)

> Р(M3

).

|

|

С учетом сделанного определения инструмент с электрическим, гидравлическим или пневматическим приводом будет относиться к разряду машин, а не инструментов, так как он имеет собственную искусственную энергетику.

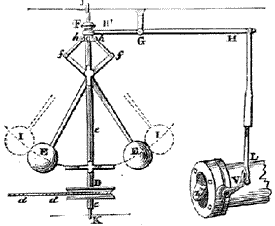

Сделанное определение машины также отличается от традиционных определений в большинстве технических источников. В частности, в том же Политехническом словаре термин «машина» (франц. - machine, лат.- machina) определяется как – механическое устройство с согласованно работающими частями, осуществляющее определенные целесообразные движения для преобразования энергии, материалов или информации. Основное предназначение машины – частичная или полная (это принципиальная ошибка, суть которой будет показана при рассмотрении понятия «автомат») замена производственных функций человека с целью облегчить труд и повысить его производительность.

В зависимости от выполняемых функций различают: энергетические машины, предназначенные для преобразования энергии, и рабочие машины, осуществляющие изменение формы, свойств, состояния и положения предмета труда, либо предназначенные для сбора, переработки и использования информации. К энергетическим машинам относятся электродвигатели и электрогенераторы, двигатели внутреннего сгорания, турбины, паровые машины и т. д. К рабочим машинам – технологические или механические орудия (металлорежущие станки, строительные, горные и др.), транспортные (автомобили, тепловозы, самолеты, теплоходы и др.), транспортирующие (конвейеры, элеваторы, подъемные краны, подъемники), вычислительные машины и устройства.

В таком виде определение также не соответствует принятой при рассмотрении материала концепции структурного построения работопроизводящих систем. В соответствии с кибернетическим определением главное это то, что машина, как и инструмент, не влияет на схему превращения информации в работу, а только меняет общее содержание энергетического выхода из машинной работопроизводящей системы, увеличивая ее мощность по сравнению с системами S0 и S0и, за счет наличия у нее искусственного энергетического источника M0.

Какой бы сложной не была машина, работать она может только под управлением человека.

Шофер грузового автомобиля способен перевозить груз гораздо более значительный, чем человек с тачкой за счет того, что у машины есть «мотор». Однако, как в первом, так и во втором случае, цель работы («какой груз и куда везти») формируются в голове у человека, а реализация сформированного образа работы сводится к управляющему воздействию человека на органы управления машины (руль, педали) или механизма (ручки управления) через его составляющую M3 и только под управлением из M2 . Увеличение возможных видов выполняемых работ и энергетического воздействия будет полностью зависеть от конструктивного устройства ∆M3 и M0 .

Нельзя объединять в один класс инструменты и машины для выполнения физического труда и инструменты и машины для обработки информации. В первом случае они повышают воздействие на материально поле, а во втором увеличивают мощность М1 и М2 в работах, связанных с обработкой информации. Поэтому, прежде чем перейти к рассмотрению инструментов и машин, связанных с обработкой информации, необходимо рассмотреть истоки появления понятий физического и умственного труда. Для этого в начале проанализируем варианты увеличения мощности работопроизводящих систем выполнения физического труда за счет организационных решений.

1.4 |

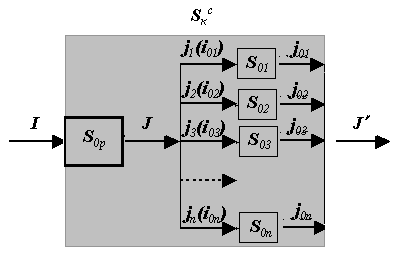

Аналитические определения «множественных работопроизводящих систем выполнения физического труда» |

Исторически появление всех описанных унитарных работопроизводящих систем выполнения физического труда относится к разным периодам времени. В то же время формирование понятия «производство» осуществлялось на основе количественного объединения различных работопроизводящих систем в одну общую множественную систему коллективного труда с помощью различных организационных решений. Рассмотрение способов объединения работопроизводящих систем позволяет проанализировать этапы эволюции производства в целом.

1.4.1 |

Аналитическое определение «работопроизводящей системы неразделенного коллективного физического труда» |

В качестве первого варианта объединения можно рассмотреть систему коллективного выполнения работы без использования документов. Такая множественная работопроизводящая система будет в дальнейшем классифицироваться как система неразделенного труда. В каком-то смысле она близка к существующему понятию «бригада». Поэтому для ее обозначения будет использоваться знак Sкб (система коллективного труда типа «бригада»). Работопроизводящая система Sкб включает не одну работопроизводящую систему S0, или S0и/S0м, а их некоторое множество. Аналитическое определение данной системы будет выглядеть как:

Sкб : (Sбр , S01 , S02 , S03 ,......, S0n ),

где: S0i ,- различные работопроизводящие системы (люди – S0, либо люди с инструментами, механизмами, или машинами – S0и/S0м).

Круглые скобки в теории множеств обозначают, что множество Sкб является упорядоченным, иначе говоря, у каждого члена S0i коллективной работопроизводящей системы Sкб есть свое место в технологическом процессе выполнения общей работы и свое «дело» – технологическая операция или т.п.

Основной

принцип организационного объединения

структурных составляющих в данном

варианте множественной работопроизводящей

системы состоит в том, что из всего

множества Sкб

выделяется

элемент Sбр

(руководитель

–

бригадир), имеющий![]() максимальную P(M1)

(самый «умный»). Он генерирует образ

работы J

в целом и структурирует его (определяет

декомпозицию J

= ( j1(i01)

+ j2(i02)

+ j3(i03

) .....+ jn(i0n)

)

для остальных работопроизводящих систем

S01

,

S02

,

S03

,......,

S0n,

снижая для них уровень требуемой мощности

Р0i(M1).

Иначе

говоря,

упрощая, на сколько это необходимо,

уровень сложности каждой отдельно

взятой работы, делая образ составляющей

работы ji(i0i)

таким, чтобы его мог однозначно

воспринимать каждый элемент s0i

из состава «бригады», и, впоследствии,

генерировать для полученного образа

технологию его выполнения, включая

«управляющую программу» для ее реализации

собственной

работопроизводящей

системой M3,

либо M3

+ ∆M3/(M0

+ ∆M0).

Получив от «бригадира» информацию

(jк(i0к))

об образе своей работы работопроизводящая

система s0к

превращает ее в энергетический выход

j0к,

делая часть общей работы J'.

максимальную P(M1)

(самый «умный»). Он генерирует образ

работы J

в целом и структурирует его (определяет

декомпозицию J

= ( j1(i01)

+ j2(i02)

+ j3(i03

) .....+ jn(i0n)

)

для остальных работопроизводящих систем

S01

,

S02

,

S03

,......,

S0n,

снижая для них уровень требуемой мощности

Р0i(M1).

Иначе

говоря,

упрощая, на сколько это необходимо,

уровень сложности каждой отдельно

взятой работы, делая образ составляющей

работы ji(i0i)

таким, чтобы его мог однозначно

воспринимать каждый элемент s0i

из состава «бригады», и, впоследствии,

генерировать для полученного образа

технологию его выполнения, включая

«управляющую программу» для ее реализации

собственной

работопроизводящей

системой M3,

либо M3

+ ∆M3/(M0

+ ∆M0).

Получив от «бригадира» информацию

(jк(i0к))

об образе своей работы работопроизводящая

система s0к

превращает ее в энергетический выход

j0к,

делая часть общей работы J'.

(Пример – бригада плотников, работающая без проектных документов).

П

Sкб

Sбр

Н

Sбр

Sк

б

б

|

б

|

|

|

|---|---|---|---|

Sк б : (Sбр, S01 , S02 , S03 ,......, S0n1 ), Sк б : (M0б , M1б, M2б , M3б),

|

б |

||

б

где:

M1б = M1бр – руководитель «бригады» – точнее его «серое вещество»

(результатом работы M1 бр является придуманный им образ работы J и технология ее выполнения Т б – J = ( j1(i01) + j2(i02) + j3(i03 ) .....+ jn(i0n) с помощью всех членов «бригады» – M3б; при этом придуманная технология (Тб) передается к исполнительной системе (M3б = S01 , S02 , S03 ,......, S0n) в виде простых команд (чаще всего через речь);

M2б – руководитель и все остальные члены «бригады»; при этом мощность М2бр определяется способностью руководителя отдавать команды (управлять) и способностью работопроизводящих членов «бригады» однозначно воспринимать команды и превращать их в работу на основе собственных профессиональных знаний; в функцию M2бр входит также анализ результатов работы – обратная связь; именно бригадир говорит, что сделано неверно и дает указание исправить;

M0б и M3б – суммарные средства выполнения физического труда членами «бригады».

Мощность системы Sкб возрастает по отношению к одному человеку S0 не только за счет суммирования мощностей P(M0б), P(M3б) всего множества элементов S0iб (много людей сделают более трудоемкую работу, чем один человек, если им выдать правильные задания), но и увеличения мощности Р(M1 бр) у Sбр относительно средней мощности Р(M1 ) члена бригады S0i (бригадир всегда лучше всех членов бригады знает как выполнить работу).

Данная работопроизводяшая система обладает своим пределом в увеличении мощности P(Sкб), т.к. с ростом количества членов S0i в бригаде M1бр и M2бр руководителя могут перестать справляться с задачей структуризации сгенерированного образа работы (Тб) и вывода общей технологии работ в форме простых команд (теряется управление). Это тот случай, когда руководителю бывает быстрее самому сделать что-либо, чем объяснить кому-то что он хочет.

Для того, чтобы рассмотреть следующий уровень организации коллективного труда необходимо сначала вернуться к рассмотренной ранее (см. п.1.2.5) схеме процесса превращения информации в работу, выделив из нее главное для множественной работопроизводящей системы звено – процесс генерации образа и технологии выполнения работы.

1.4.2 |

Схема превращения информации в работу в «работопроизводящей системе разделенного коллективного труда» |

В случае, когда человек формируется как работопроизводящая система в одиночку на протяжении всей своей жизни (скажем, условно, оказался с раннего детства на необитаемом острове или всю жизнь прожил один на хуторе), все этапы превращения информации в работу в каждом конкретном случае осуществляются последовательно в одной голове. Мощность системы Р(S0 ) в этом случае зависит от объема накопленных знаний – интеллектуальной мощности Р(M1), уровня сформировавшихся за время жизни профессиональных навыков – мощности Р(M2) и мощности работапроизводящей системы Р(M3) – физической силы человека, либо Р(M3 + M3) / Р(M3 + M0 + M3).

Мощность интеллектуальных составляющих Р(M1) и Р(M2) у человека меняется со временем по мере накопления знаний и опыта. У животных этот процесс продолжается только на протяжении жизни. Смерть убивает накопленный опыт и знания, оставляя лишь очень незначительную часть в молекуле ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота – наследственные знания). Именно эта часть знаний определяет скорость эволюции (развития мощности) всего живого.

Правда, необходимо отметить, что в природе существуют и такие биологические представители окружающего мира, которые вообще, по нашему пониманию, не подвержены эволюции – не накапливают знаний от контактов с окружающим миром. Примером таких биосистем, в частности, может быть животное класса морских членистоногих – мечехвост, который нисколько не изменился (в отличие от человека) ни внешне, ни с точки зрения образа существования на Земле как минимум за 350 млн. лет. Это наводит на мысль о том, что данному существу природой была дана самая постоянная задача взаимодействия с окружающим миром, а его конструкция была спроектирована природой как абсолютно совершенная для ее решения и не требовала какого-либо увеличения «мощности».

Человек, в отличие от животных, научился накапливать знания на внешних носителях информации (наскальных рисунках, рукописях, книгах, документах и т.п.). Именно внешние носители информации позволили будущим поколениям не ассимилировать в течение своей жизни уже кем–то сформулированные знания и опыт, а вводить их в мозг, например, читая книги, за гораздо меньший интервал времени, развивая в процессе своей жизни полученные знания собственным опытом.

В принципе, это главное, что отличает человека от обезьяны. Важность изобретения внешних носителей информации в развитии человечества можно проиллюстрировать хотя бы тем, что когда в старые времена завоеватели хотели уничтожить какой-либо народ, они в первую очередь сжигали их книги.

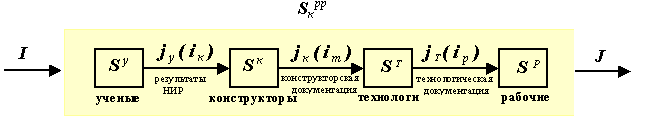

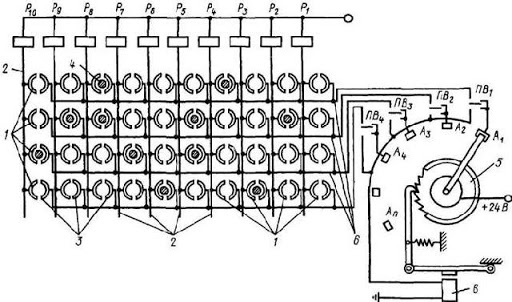

Изобретение внешних материальных носителей информации не только позволило бесконечно накапливать опыт и знания, а, следовательно, и усложнять уровень выполняемой работы человеком, но и стало основой разделения схемы превращения информации в работу между множеством различных проблемно-ориентированных людей. Это безгранично расширило возможности человека в повышении мощности процесса превращения информации в работу и послужило основой формирования таких понятий как труд физический, труд умственный и, в конечном счете, производство. (Сегодня мы запускаем ракеты в космос, хотя еще не так давно не умели летать, в принципе). Изобретение книг и документов как носителей промежуточных результатов работы с информацией в единой цепочке превращения информации в работу позволило включить в данный процесс (прежде всего для проектирования образа работы и технологии ее выполнения) теоретически не ограниченное количество «голов», вместо одной (рис.1.4.1). Сбором ощущений начали заниматься люди свободных профессий (SН). Результаты их работы материализовывались в виде художественной литературы, картин, музыкальных произведений и т. п. Анализ результатов их наблюдений за миром стал уделом фундаментальных ученых (SУ). В своих книгах они находили закономерности и способы объяснения всех явлений, наблюдаемых в мире. Описанные в их книгах данные знания формировали фундаментальные науки, на основе которых конструкторы (SК) изобретали новые объекты, отображая их в виде чертежей и подготавливая книги о способах выполнения проектирования (прикладные науки), а технологи (SТ) разрабатывали способы производства спроектированных объектов, материализуя их в форме технологической документации и описывая методы разработки технологии производства материальных объектов в технической литературе и документах (например, стандартах). Для материализации разработанных объектов с помощью множественных систем выполнения физического труда потребовались управленцы (SУП), которые транслировали разработанную технологию в команды для работопроизводящих составляющих – рабочих (SР), в форме заданий на работу.

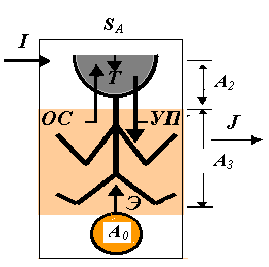

1.4.3 |

Структурная схема «работопроизводящей системы разделенного коллективного физического труда» |

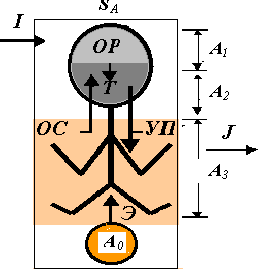

Разделение процесса превращения информации в работу между большим количеством людей на основе создания материального источника передачи результатов работы с информацией позволило только на основе организационных решений несравнимо больше повысить мощность системы коллективного труда по сравнению с первым уровнем множественной работопроизводящей системы – «бригадой». В качестве классификационного названия данный вариант системы превращения информации в работу можно определить как «множественная работопроизводящая система разделенного коллективного труда» – Sк рт.

Если представить множественную систему разделенного коллективного труда в виде кибернетической схемы превращения информации в работу по типу унитарной то получим,

Sк

рт

где в качестве М1 выступают ученые (S У), конструкторы (S К ) и технологи (S Т) – работники умственного труда, а основу М2, М3, и М0 составляет коллектив рабочих вместе со средствами труда (средствами технологического оснащения – инструментами, механизмами и машинами, реализующий процесс превращения спроектированного образа работы в энергетический выход – занимающийся физическим трудом. При этом статической управляющей программой для рабочих (М3) является разработанная в М1 технология, превращаемая в динамическую управляющую программу силами управленцев (SУП) с помощью организационных документов.

В современных условиях дискретность процесса превращения информации в работу бесконечно сложна. Однако сколько бы людей не участвовало в создании какого-либо материального объекта, работа любого из них есть часть процесса превращения информации в работу, структура которого, в целом, всегда постоянна (см. п.1.2.5).

Пиктограмму процесса создания материальных объектов силами множественной работопроизводящей системы разделенного труда можно представить следующим образом:

S

Sк

рт

Разделение процесса превращения информации в работу на части породило необходимость создания параллельно с созданием основного продукта «вторичных» материальных объектов как продуктов труда для обеспечения передачи промежуточных результатов переработки исходной информации между информационно-обрабатывающими структурными единицами. Так, создавая судно, ученые вынуждены выпускать необходимую методическую документацию; конструкторы изготавливать чертежи; технологи разрабатывать технологические документы, то есть не только выполнять работу по обработке информации на своем этапе процесса превращения информации в работу, но и выполнять замкнутый цикл, связанный с созданием «вторичных» материальных объектов – носителей информации (документации). Теоретически данные материальные объекты не имеют какого-либо пользовательского значения для человека. Они необходимы исключительно для реализации разделения процесса превращения информации в работу между большим количеством людей и как средство накопления информации для будущих поколений. Тем не менее, для того, чтобы организовать процесс изготовления каждого из промежуточных носителей информации, на определенном этапе необходимо было придумать его образ, способ (технологию) изготовления и сформировать навыки управления работопроизводящей системой в процессе его изготовления (например, научиться чертить с помощью кульмана, работать на компьютере и т.п.). Все это привело к тому, что процесс изготовления носителей информации для обеспечения коллективного труда развился в самостоятельное производство над порождающим производством материальных объектов. Производством научной документации стали заниматься научно-исследовательские институты – множественные работопроизводящие системы SУ . Изготовление конструкторской документации стало уделом множественных работопроизводящих систем SК – конструкторских бюро. Разработкой технологии изготовления стали заниматься технологи – система SТ. В процессе создания каждой из данных систем и ее последующего существования есть этап и структурная составляющая которая занимается образом производимого объекта и разрабатывает технологию его производства – М1. Так в конструкторском бюро – это служба стандартизации и нормоконтроля. Существующая в КБ постоянная структурная составляющая данная служба определяет состав и вид документации для задания образа спроектированного объекта и задает кому какие чертежи нужно выпустить. Служба М2 выполняет распределение сформированной технологии выпуска чертежей в конкретные отделы, а конструкторы М3 выполняют разработку чертежей в соответствии с разработанным графиком их выпуска.