ЛЕКЦИЯ

ФИЗИОЛОГИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

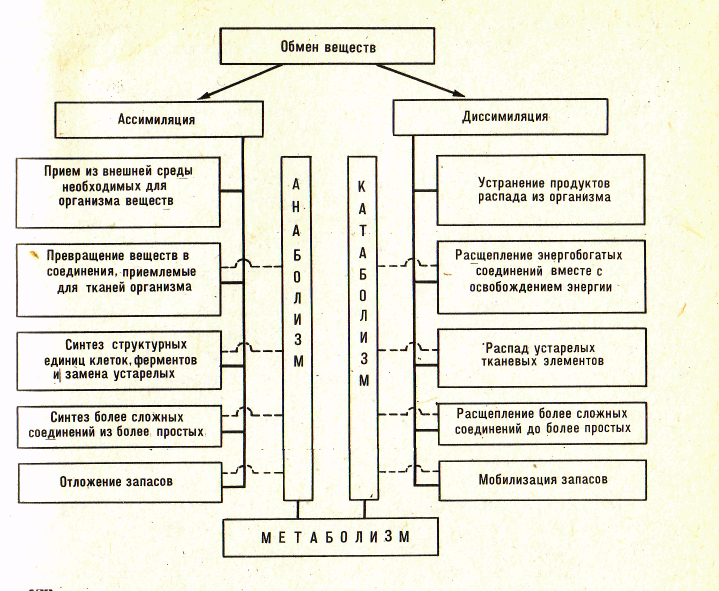

Процессы обмена веществ разделяются на две группы: ассимиляции и диссимиляцию. Ассимиляция— это совокупность процессов создания живой материи, диссимиляция — распад в живой материи. Диссимиляция позволяет устранить тканевые элементы, чтобы их заменить новыми, а также освободить энергию для выполнения актов жизнедеятельности. Обмен веществ и жизнь поддерживается только тогда, когда процессы диссимиляции уравновешены с процессами ассимиляции. Это равновесие динамическое т.е. изменчивое. Напряженные акты жизнедеятельности, например выполнение мышечной работы, требуют освобождения энергии в больших количествах. Поэтому в это время доминируют процессы диссимиляции. После окончания физической нагрузки необходимо восстановление затраченных ресурсов. Для этого обмен веществ смещается в пользу процессов ассимиляции.В периоде роста ребенка доминируют процессы ассимиляции. При старении они отстают по интенсивности от процессов диссимиляции

1. Сущность обмена веществ

Процессы ассимиляции и диссимиляции тесно связаны друг с другом. Для эффективной мобилизации запасов энергии путем распада энергобогатых веществ (диссимиляции) необходим синтез новых молекул ферментов (ассимиляции). Для осуществления процессов синтеза сложных соединений в организме (ассимиляции) необходимо освобождение энергии за счет расщепления энергобогатых веществ (диссимиляции).

Обмен веществ нередко обозначают термином метаболизм, процессы ассимиляции как анаболизм, а процессы диссимиляции как катаболизм. Однако надо иметь в виду, что этими терминами уместно обозначать только те процессы обмена веществ, которые протекают внутри организма, а не процессы взаимодействия организма с внешней средой . Ту часть процессов анаболизма, которая заключается в синтезе нуклеиновых кислот и белков и образований клеточных структур и ферментов, называют пластическими процессами. Процессы обмена, которые обеспечивают снабжение клеток энергией для выполнения актов жизнедеятельности, носят название энергетических процессов. В основном они относятся к процессам катаболизма так как среди них важное значение имеет расщепление энергоемких веществ. Но в эту группу входят и процессы ресинтеза одних энергоемких веществ за счет расщепления других.

Любой акт жизнедеятельности организма или его отдельных клеток может быть осуществлен только при энергетическом и пластическом обеспечении его. Энергетическое обеспечение функций заключается в соответствующем усилении энергетических процессов и тем продукции необходимой энергии. Пластическое обеспечение функций включает процессы синтеза структурных белков и ферментов обеспечивающих эффективность работы структур, осуществляющих функцию и возможность управления биохимическими процесс лежащими в основе выполнения физиологической функции. Чтобы отличать внешний обмен веществ от внутреннего, принято последний называть также межуточным обменом. При изучении внешнего обмена вид и количество поступивших веществ сопоставляют с конечными продуктами. Сущность межуточного обмена состоит в многообразных превращениях поступающих и возникающих в клетках веществ. Межуточный обмен разделяется условно на обмен белков, углеводов, жиров, воды и минеральных веществ.

2. Регуляция обмена веществ

Биохимические реакции, лежащие в основе обмена веществ, могут осуществляться только в узких границах необходимых условий внутренней среды (температуры, рН, осмотического давления, ионного состава, напряжения газов и пр.) Эти необходимые условия составляли жесткие гомеостатические константы в организме. Всякое изменение условий существования организма и любое изменение активности каких-либо процессов в организме создает угрозу сдвига разных параметров внутренней среды. Чтобы исключить несовместимые с жизнью изменения внутренней среды и чтобы восстанавливать исходное состояние, включаются приспособительные реакции. Совокупность скоординированных физиологических функций, направленных на обеспечение постоянства внутренней среды организма, обозначают терминами «гомеостаз» и «гомеостатическа р е г у л я ц и я».

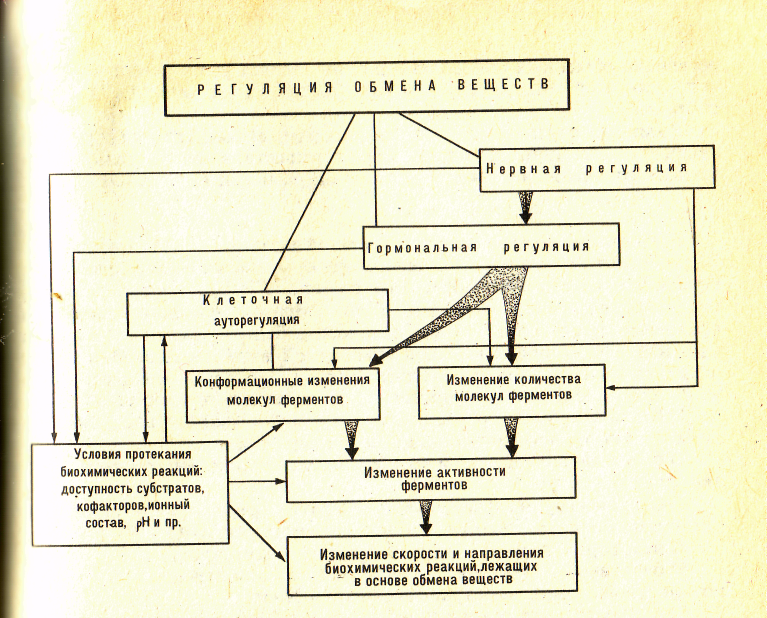

Гомеостаз основывается на гибкой регуляции обменных процессов. Подавляющее большинство биохимических реакций, составляют обменные процессы, в сущности ферментативные, и главным путем регуляции является изменение активности ферментов. Активность ферментов изменяется в результате перестроек структуры молекул фермента и их количества (как следствие сдвига в интенсивности синтеза или распада ферментов), а также под влиянием доступа субстратов и кофакторов, ионного состава, рН и других условий . В результате этого изменяется скорость или направленность биохимических реакций.

Регуляция активности ферментов осуществляется на трех уровнях

1) клеточная ауторегуляция,

2) гормональная регуляция

3) нервная регуляция.

Клеточная ауторегуляция основывается на противоположных влияниях субстратов и продуктов биохимических реакций на ферменты, катализирующие их.

Гормоны, секретируемые железами внутренней секреции, способны влиять на активность ферментов разными способами. В одних случаях гормоны обусловливают изменения молекул фермента, превращающие менее активные формы фермента в активные или же наоборот. Другие гормоны оказывают непосредственное влияние на синтез или распад ферментов. Гормоны действуют также на проницаемость клеточных мембран, изменяя тем самым доступность субстратов, кофакторов и ионный состав клетки. На условия протекания биохимических реакций гормоны влияют также путем мобилизации запасов организма из депо, тем самым изменяя доступность субстратов, и путем регулирования интенсивности процессов выделения продуктов обмена из организма.

Нервная регуляция — это ведущая форма регуляции обмена веществ, обеспечивающая взаимодействие между разными тканями, органами и частями организма, а также между организмом и внешней средой. В основном нервная регуляция осуществляется путем нервных влияний на интенсивность продукции гормонов в железах внутренней секреции, т. е. управлением гормональной регуляции. Но обнаружены и возможности непосредственных нервных влияний на активность ферментов и условия протекания биохимических реакций. Путем регуляции обменных процессов ц.н.с. выполняет свою роль в управлении трофикой (питанием) тканей (трофические влияния нервной системы).

Во многих случаях важными кофакторами ферментативных реакций являются витамины. Поэтому обмен веществ в значительной мере зависит от снабжения тканей организма разными витаминами.