- •Учебно-методический комплекс Раздаточный материал заочного факультета по направлению подготовки «Юриспруденция» - 030900, квалификации «Бакалавр»

- •Учебно-тематический план курса «юридическая психология»

- •Программа курса «юридическая психология» с рекомендациями к изучению всего курса и тем

- •Раздел 1 введение в юридическую психологию

- •Тема 1. Предмет, задачи и система юридической психологии

- •Рекомендации к изучению темы:

- •Тема 2. Психология личности в правоохранительной деятельности

- •Рекомендации к изучению темы:

- •Раздел 2 психология преступности

- •Тема 3. Психологическая характеристика преступного поведения

- •Рекомендации к изучению темы:

- •Тема 4. Личность правонарушителя как объект психологического изучения

- •Рекомендации к изучению темы:

- •Тема 5. Психология преступной группы

- •Рекомендации к изучению темы:

- •Раздел 3

- •Тема 6. Социально-психологическая характеристика профессиональной деятельности юриста

- •Рекомендации к изучению темы:

- •Тема 7. Психология личности юриста

- •Рекомендации к изучению темы:

- •Тема 8. Познавательные компоненты в профессиональной деятельности юриста.

- •Рекомендации к изучению темы:

- •Тема 9.Общение в профессиональной деятельности юриста

- •Рекомендации к изучению темы:

- •Тема 10. Психология допроса.

- •Рекомендации к изучению темы:

- •Тема 11. Организационно-управленческая подструктура профессиональной деятельности юриста.

- •Рекомендации к изучению темы:

- •Тема 12. Психологические особенности судопроизводства.

- •Рекомендации к изучению темы:

- •Понятия и термины понятийного аппарата, рекомендуемые для изучения по курсу «юридическая психология»

- •Контрольные вопросы по курсу «юридическая психология»

- •Нормативно-правовые акты и рекомендуемая литература по курсу «юридическая психология»

- •Рекомендуемая литература

- •Основные термины и понятия1

- •Содержание

- •Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом Национального института бизнеса

Н АЦИОНАЛЬНЫЙ

ИНСТИТУТ БИЗНЕСА

АЦИОНАЛЬНЫЙ

ИНСТИТУТ БИЗНЕСА

Заочный факультет экономики и права

Учебно-методический комплекс Раздаточный материал заочного факультета по направлению подготовки «Юриспруденция» - 030900, квалификации «Бакалавр»

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Доктор психологических наук,

профессор Владимир Николаевич Селезнёв

Москва 2013

Введение

Изучение дисциплины «Юридическая психология» является составной частью общей системы подготовки специалистов с высшим образованием для направления подготовки «Юриспруденция» – 030900, квалификация «Бакалавр».

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) предусматривает формирование у студентов в ходе образовательного процесса определенных общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), чему не в малой степени опосредованно должно способствовать изучение дисциплины «Юридическая психология», что будет показано далее.

Понятие «общекультурные и профессиональные компетенции» пришло на смену традиционному понятию «профессиональная квалификация». Компетенции предполагают развитие у студентов способности ориентироваться в разнообразии сложных и непредсказуемых ситуаций, связанных с профессиональной деятельностью.

Компетентностный подход в образовании противопоставляется подходу, основанному на накоплении обучающимся и трансляции преподавателем готового знания (информации), породившему типичную ситуацию, когда завершившие образование специалисты, хорошо овладев набором теоретических знаний, испытывают значительные трудности в деятельности, требующей использования этих знаний для решения конкретных задач или проблемных ситуаций. Овладение определенными компетенциями, т.е. способность использовать приобретенные в процессе обучения знания и умения при решении практических жизненных и профессиональных задач, становится основным критерием успешности обучения.

Юридическая психология включает в себя различные области научных знаний, является прикладной наукой и в равной мере принадлежит как психологии, так и юриспруденции.

Методическая особенность юридической психологии состоит в том, что центр тяжести познания переносится на личность как субъект деятельности. Если право в первую очередь выделяет в человеке правонарушителя, то юридическая психология исследует человека в правонарушителе, в свидетеле, в потерпевшем и т.д.

Будущие судьи, следователи, прокуроры, администраторы и другие участники субъективно-объективных правовых отношений должны быть вооружены психологическими знаниями, позволяющими правильно ориентироваться в сложных и запутанных отношениях и конфликтах, в социальных нормах права, морали, нормативного поведения, с которыми связано право.

Поэтому юридическая психология как научно-практическая дисциплина изучает психологические закономерности системы «человек-право», разрабатывает рекомендации, направленные на повышение эффективности этой системы.

Дисциплина «Юридическая психология» изучается после всех основных дисциплин общеобразовательного цикла.

Объектом научной дисциплины «Юридическая психология» являются сложные проблемы согласования человека и права как элементов одной системы «человек-группа-право» посредством системно-структурного анализа процесса деятельности субъектов права.

Предметом как научной, так и учебной дисциплины «Юридическая психология» являются различные явления психики, индивидуально-психологические особенности личности участников правоотношений, вовлеченных в сферу правоприменительной деятельности, социально-психологические закономерности этой деятельности, воздействующих на психику и поведение участвующих в ней людей.

Цель настоящего курса :

формирование у студентов знаний, навыков и умений в сфере нормативно-правовой регуляции, психологического обеспечения применения норм права;

развитие у студентов психологического правосознания оперативно-ро-зыскной, следственно-прокурорской, судебной, исправительно-профилактической деятельности различных государственных правоохранительных органов, а также органов правового обеспечения и правовой помощи населению и юридическим лицам;

в процессе изучения дисциплины формирование элементов компетенций: общекультурных – ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОК-9 и профессиональных - ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, позволяющих эффективно принимать решения в процессе будущей профессиональной деятельности с использованием знаний юридической психологии, а именно:

ОК-1 - осознания социальной значимости своей будущей профессии, обладания достаточным уровнем профессионального правосознания;

ОК-2 - способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;

ОК-7 - стремления к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;

ОК-9 - способности анализировать социально значимые проблемы и процессы;

В правоприменительной деятельности:

ПК-2 - способности осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;

ПК-4 - способности принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;

ПК-6 - способности юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;

В правоохранительной деятельности:

ПК-9 - способности уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина.

Задача настоящего курса - ознакомить студентов со следующими вопросами:

предмет, задачи и система юридической психологии;

психология личности в правоохранительной деятельности;

психологическая характеристика преступного поведения;

личность правонарушителя как объект психологического изучения;

социально-психологическая характеристика профессиональной деятельности юриста;

психология личности юриста;

познавательные компоненты в профессиональной деятельности юриста.

общение в профессиональной деятельности юриста;

психология допроса;

организационно-управленческая подструктура профессиональной деятельности юриста;

психологические особенности судопроизводства.

Методика изучения курса:

получение знаний и выработка у студента навыков креативного мышления основано на лекционном курсе, выполнении контрольных заданий, самостоятельной работе студентов по дисциплине «Юридическая психология». В совокупности с ответственным и заинтересованным отношением к изучаемой дисциплине со стороны студента эти формы обучения являются основой как для получения требуемых учебным курсом знаний, так и для выработки необходимых для профессиональной деятельности умений и навыков эффективного мышления.

Лекции проводятся с использованием технических средств обучения (компьютеров, калькуляторов, плакатов, слайдов) раздаточного материала, учебных и методических пособий.

На лекциях преподаватель излагает основные понятия и категории дисциплины, проводит обзор литературы, рассматривает содержание основных проблем и тем курса «Юридическая психология».

Содержание и последовательность изучения курса, определяемых программой настоящего раздаточного материала, не исключает дополнение ее другими темами, расширяющими и углубляющими курс в случае постановки в ходе учебного процесса специфических задач, обусловленных особенностями той или иной специализации.

Поэтому изучение курса не ограничивается только аудиторными лекционными занятиями. Немалое внимание уделяется индивидуальной и самостоятельной работе с упражнениями и задачами.

Лекции является составной частью учебного процесса и представляет собой систематическое, последовательное изложение лектором программного материала. Лекция – это одна из основных и наиболее важных форм учебной работы студентов. Лекции для студентов заочной формы обучения носят установочный и обзорный характер. Это означает, что они охватывают не все вопросы учебной программы по дисциплине, а лишь наиболее фундаментальные, узловые темы. Относительно других, специально не рассмотренных тем, на лекциях даются методические рекомендации по их самостоятельному изучению.

Студенту важно понять, что лекция есть своеобразная творческая форма самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала лектором, по возможности вступать с ним в мысленную полемику, следить за ходом его мыслей, за его аргументацией, находить в ней сильные стороны и кажущиеся Вам слабости. Возникающие в процессе лекции вопросы нужно обязательно сформулировать на полях тетради и задать их преподавателю в конце лекции. Во время лекции можно задать лектору вопрос, желательно в письменной форме, не нарушать его логики, но можно сделать и устно.

Лекцию необходимо конспектировать в отдельной тетради. К текстуальной записи лекции не надо стремиться. Важно зафиксировать основные идеи, положения, обобщения, выводы, раскрывающие тему лекции, а также оригинальную иллюстративную информацию к ней. Для облегчения процесса конспектирования лекции целесообразно использовать различные сокращения слов, в том числе как общепринятые, так и индивидуальные, то есть привычные для конкретного студента. Работа над записью лекции завершается дома. На свежую голову (пока еще лекция в памяти) надо уточнить то, что записано, обогатить запись тем, что не удалось зафиксировать в ходе лекции, записать в виде вопросов то, что надо прояснить, до конца понять. Важно соотнести материал лекции с темой учебной программы и установить, какие ее вопросы нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно обращаться и к учебнику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют друг друга.

Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм самостоятельной работы. Лекция преподавателя представляет плод его индивидуального творчества. Он читает свой авторский курс со своей логикой и со своими теоретическими и методическими подходами. Это делает лекционный курс конкретного преподавателя интересным индивидуально-личностным событием. Кроме того, в своих лекциях преподаватель стремится преодолеть многие недостатки, присущие опубликованным учебникам, учебным пособиям, лекционным курсам. В лекциях находят освещение сложные вопросы Государственного образовательного стандарта, которые вызывают затруднения у студентов. Хороший конспект лекции окажет большую пользу при подготовке к семинарским занятиям, зачетам и экзаменам.

Консультации – одна из форм руководства работой студентов и оказания им помощи в самостоятельном изучении учебного материала. Проходят регулярно и носят обычно индивидуальный характер. Групповые консультации организуются в период подготовки к экзамену (зачету), а также при необходимости перед семинарами и практическими занятиями.

Учитывая специфику заочной формы обучения, самостоятельная работа является основным видом учебного процесса, что предполагает:

изучение теории и практики и рекомендованных литературных источников. Изучение, рекомендованной к курсу литературы, необходимо для подготовки к семинарским занятиям, всем видам контроля, для выполнения домашних заданий и написания докладов и рефератов. А так же целесообразно знакомиться с литературой перед лекциями для облегчения и более глубокого понимания объясняемых на лекции теоретических положений;

учет того, что каждый учебник или учебное пособие имеет свою логику построения, которая, естественно, не совпадает с логикой данной Программы учебного курса. Одни авторы более широко, а другие более узко рассматривают ту или иную проблему. Одни выделяют ее в отдельную главу, а другие, включают в состав главы. Учебник или учебное пособие целесообразно изучать последовательно, главу за главой, как это сделано в них.

При этом, обращаясь к Программе учебного курса, следует постоянно отмечать, какие ее вопросы (пусть в иной логической последовательности) рассмотрены в данной главе учебника, учебного пособия, а какие опущены. По завершении работы над учебником у Вас должна быть ясность в том, какие темы, вопросы Программы учебного курса Вы уже изучили, а какие предстоит изучить по другим источникам;

изучение понятийного аппарата дисциплины. Специальная работа должна быть проведена для усвоения понятийного аппарата курса, поскольку одной из важнейших задач подготовки современного грамотного специалиста является овладение и грамотное применение общенаучной терминологии в профессиональной деятельности. Любая дисциплина, тем более «Юридическая психология», имеет свой категориально-понятийный аппарат. Научные понятия - это та база, на которой «стоит» каждая дисциплина. Понятия - узловые, опорные пункты как научного, так и учебного познания, логические ступени движения в учебе от простого к сложному, от явления к сущности. Без ясного понимания понятий учеба крайне затрудняется, а содержание приобретенных знаний становится тусклым, расплывчатым, напоминая недостроенное здание или еще того хуже: здание без фундамента. Понятие в узком понимании – это определение (дефиниция) того или иного факта, явления, предмета. Такие определения составляют категориально-понятийный аппарат. Они, как правило, кратки по содержанию, схватывают суть дела;

осознание того, что понятия в широком смысле есть обобщенная концептуальная характеристика определенного явления. Когда в заголовок темы вносится слово «понятие», то это первый признак того, что в данном случае речь идет не о дефиниции (определении), а о сжатой, обобщенной концептуальной характеристике изучаемого явления. Основные понятия и термины (понятийный аппарат) представлены в разделах «Понятия и термины понятийного аппарата, рекомендуемые для изучения по курсу «Юридическая психология» и «Основные термины и понятия». По мере усвоения курса рекомендуется прорабатывать перечень понятий и терминов понятийного аппарата по курсу и отмечать термины и понятия, формулирование которых не вызывает затруднений. Конечная цель данной методики – иметь проработанными (отмеченными) все понятия и термины перечня;

самостоятельную проработку студентами отдельных разделов и тем по изучаемым дисциплинам в соответствии с рекомендациями к каждой теме. Такой подход вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и приемами профессиональной деятельности;

написание докладов и рефератов, что имеет целью формирование у студентов навыков аналитической работы, умения работать с научной литературой и статистическими данными, использовать информацию из Интернета, делать обобщения, аргументировать и обосновывать свою точку зрения;

изучение по рекомендации преподавателя наиболее интересных, проблемных работ, по возможности, конспектирование их. Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для учебной и научной работы литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках.

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с одного из основных рекомендованных в соответствующем разделе настоящего раздаточного материала учебников и учебных пособий (литература из разделов «основная» и «дополнительная» имеется в библиотеке факультета, причем, первая - в большóм количестве, а вторая – в незначительном, литература из раздела «дополнительная рекомендуемая» в библиотеке факультета отсутствует), затем переходить к нормативно-правовым актам и материалам периодических изданий. При этом очень полезно делать выписки и конспекты наиболее интересных материалов. Это способствует более глубокому осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Кроме того, такая практика учит студентов отделять в тексте главное от второсте-пенного, а также позволяет проводить систематизацию и сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно важно в условиях большого количества разнообразных по качеству и содержанию сведений;

проведение семинарских занятий, практических занятий или круглых столов, если они предусмотрены расписанием и учебным планом. Такая форма занятий, как семинары предполагает активную, целенаправленную работу студентов.

Целью проведения семинарских занятий является повторение, проработка, углубление и закрепление пройденного на лекциях материала, а также формирование современного мышления, необходимого для самостоятельного анализа важнейших проблем, тенденций, процессов и явлений правовой жизни общества. Методика проведения семинаров включает обсуждение основных вопросов пройденных тем, а также вопросов, не вошедших в лекционный материал, групповые дискуссии по наиболее проблемным вопросам, опрос, тестирование, проверка конспектов. Семинарские занятия могут проходить в форме практических занятий, круглых столов, конференций. Участие в семинаре студента предполагает выполнением им активной внеаудиторной работы. Вместе с тем оно формирует у студента навыки самостоятельного анализа различных источников информации и публичного выступления, что в совокупности с повышением степени усвоения материала обусловливает практическую значимость проведения семинарских занятий. По результатам семестра, преподаватель, в отношении студентов, проявивших наибольшую активность в работе на семинарских занятиях, может принять решение о принятия у них зачёта автоматическим образом.

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать. Для достижения этой цели предварительно необходимо:

ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой дисциплины;

осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения;

изучить рекомендованную учебным материалом литературу по данной теме;

тщательно изучить лекционный материал;

ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия;

подготовить краткое выступление по каждому, из вынесенных на семинарское занятие вопросу. При презентации материала на семинарском занятии можно воспользоваться следующим алгоритмом изложения темы: определение и характеристика основных категорий, эволюция предмета исследования, оценка его современного состояния, существующие проблемы, перспективы развития;

Каждое семинарское занятие может включать в себя следующие этапы:

блиц–опрос (предназначен для повторения основных важнейших категорий и вопросов, рассмотренных на предыдущих лекциях);

консультация, в рамках которой студенты задают подготовленные самостоятельно вопросы преподавателю в целях выяснения непонятого лекционного материала и более глубокой его проработки;

рассмотрение отдельных вопросов по пройденной теме, не вошедших в лекционный материал;

выступления студентов с докладами, посвященными отдельным вопросам семинара. Рассмотрение вопросов, не вошедших в лекционный материал, происходит на основе самостоятельно подготовленных студентами докладов. После каждого выступления производится обсуждение сделанного сообщения, путем задавания дополнительных вопросов автору доклада и дополнений из аудитории. Заключительным этапом обсуждения доклада является рецензирование выступления студентами и преподавателем. Критериями такого рецензирования могут быть следующие: актуальность темы, полнота раскрытия темы, давность приводимых статистических данных, мастерство преподнесения материала;

подведение итогов семинара: анализ степени достижения поставленных целей и решения вынесенных задач, оценка работы каждого студента;

оглашение преподавателем темы следующего семинара, домашнего задания (вопросов, которые студенты могут взять в качестве темы для подготовки докладов и рефератов на следующий семинар).

Преподаватель на семинаре может сделать вступительное сообщение. Последовательность, время и тематику выступлений студентов определяет преподаватель во время проведения семинара, исходя из принципа - выступление каждого студента на каждом семинаре.

Ответ на практических занятиях и семинарах оценивается по системе «рецензирования»:

- точность определения;

- логичность и свобода изложения;

- наличие примеров, демонстрирующих понимание материала;

- наличие вывода;

- наличие обоснованной собственной точки зрения по данному вопросу.

Подготовка сообщений, докладов, обсуждение вопросов на семинарских занятиях решают задачу проведения текущего контроля освоения материала программы, оценивается по 5–ти бальной шкале и учитывается при выставлении текущей оценки. При защите доклада студент должен: владеть выносимым на защиту материалом; чётко формулировать проблему; показать пути и способы её решения; отразить практическую значимость проблемы.

Данные формы текущей аттестации позволяют оценить работу в семестре каждого студента.

Студенты, получившие положительные оценки по результатам текущей аттестации допускаются к итоговой аттестации. Если студент не проходил текущую аттестацию или получил по ней отрицательный результат, его работа в течение семестра оценивается как неудовлетворительная. Студент допускается к итоговой аттестации, при этом после ответа по билету он обязательно отвечает на дополнительные вопросы по темам учебного плана. При письменной итоговой аттестации или аттестации с использованием тестов дополнительные вопросы ему задаются в письменном виде при выдаче билета или теста на зачёте.

В заключительном сообщении преподаватель информирует участников семинара о студентах, выступление (невыступление) которых не зачтено;

индивидуальная работа преподавателя со студентами по темам по нижеприведенной методике, о сути которой преподаватель сообщает на первом занятии:

- раздать всем студентам по одному вопросу по пройденному материалу, чтобы они ответили на него письменно. На следующем занятии огласить оценки;

- дать задание студентам приготовить доклады на запланированном практическом занятии по наиболее важным вопросам по указанию преподавателя;

- на занятиях дать задание повторить необходимые разделы из ранее изученных дисциплин, которые важны для усвоения нового материала;

- дать всем студентам задание для письменного ответа по материалам предприятий, на которых работают студенты. Отрецензировать представленные работы;

- проведение блиц-опросов на занятиях путем раздачи тестовых проверочных заданий либо написания контрольных работ;

при подготовке к экзамену для самопроверки рекомендуется проработка контрольных вопросов из соответствующего раздела и их тезисное конспектирование, а так же выполнить контрольную работу;

В результате изучения дисциплины «Юридическая психология» студенты должны:

знать:

-теоретико-методологические основы юридической психологии, ее предмет, объект, задачи, принципы и методы;

-специфику проявления общепсихологических категорий личности, деятельности и общения в юридической психологии, а также социально-психологическую характеристику юридического труда;

-основы судебной психологии, в т.ч. криминальную психологию, социально-психологическую характеристику следственной деятельности и судебного процесса, основы судебно-психологической экспертизы;

уметь:

применять знания, полученные в рамках изучаемого курса юридической психологии в правоохранительной и правоприменительной деятельности и юридической практики;

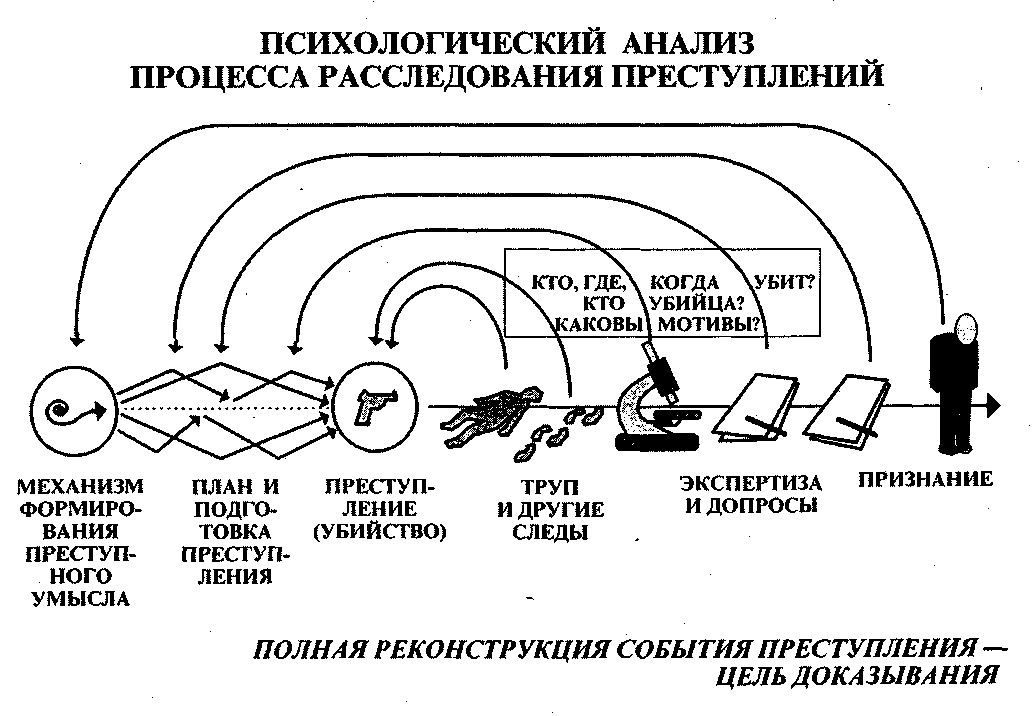

осуществлять психологический анализ совершенного преступления и умело раскрывать его в ходе неотложных следственных действий;

использовать психологические методы и приемы для установления истины и наказания виновных совершивших преступления;

владеть:

практикой осуществления психологического анализа;

основными приемами и методами психологии.

Дисциплина «Юридическая психология» входит в Базовую часть профессионального цикла Б.3 дисциплин профиля по выбору студентов ООП бакалавриата ФГОС ВПО по направлению подготовки «Юриспруденция».

Программа разработана с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки «Юриспруденция» - 030900, профиль «Гражданское право», квалификация «Бакалавр» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС ВПО в рамках образовательного процесса.

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, а также оценку качества подготовки обучающегося по данной дисциплине.

Программа настоящего раздаточного материала разработана исходя из объема 72 часов, из них 16 часов отводится лекциям, 56 часов – самостоятельной работе студентов.

В соответствии с учебным планом дисциплина «Юридическая психология» изучается в течение одного семестра.

В процессе обучения осуществляются оценки успеваемости студентов - текущая (методика указана ранее) и итоговая (методика указана ниже).

Форма контроля:

выполнение контрольной работы при включении её в учебный план;

контрольная работа заключается в решении тестовых вопросов и выполнении заданий в рабочей тетради, выдаваемой студентам особо.

При выполнении работы в инициативном порядке заполненная рабочая тетрадь представляется преподавателю для проверки на экзамене, или прикладывается к письменному или тестовому ответу. Инициативно выполненная контрольная работа используется преподавателем для учета при выставлении высокой или просто положительной оценки.

Во всех случаях, кроме письменного и тестового экзамена, работа подлежит защите у преподавателя. Порядок защиты устанавливает преподаватель;

итоговый контроль - зачёт. Зачёт имеет целью проверить и оценить уровень полученных студентами знаний и умения применять их к решению практических задач, овладение практическими навыками и умениями в объеме требований учебной программы.

Зачёт может проводиться по решению преподавателя как по билетам устно или письменно, так и в форме тестового контроля.

По желанию студента зачёт может быть проведен для него в традиционной форме – устно по билетам.

Критерии оценки знаний студентов на зачёте:

«Зачет» - оцениваются ответы, содержание которых основано на глубоком знании основной и дополнительной литературы, изложенные логично, аргументировано, в полном объеме. Ответы сформулированы определенно и доказательно, основываясь на нормативно-правовые акты. При тестовой форме экзамена количество правильных ответов на тесты 50% и более.

«Незачет» - оцениваются ответы, в которых содержание основного материала не усвоено. При тестовой форме экзамена количество правильных ответов на тесты менее 50%.

Порядок проведения устных зачётов:

В аудитории, как правило, должны одновременно находиться не более пяти опрашиваемых. Опрашиваемый до начала ответа может уточнить содержание билета, задать вопросы преподавателю, а также имеет право отказаться от выбранного билета и взять другой, оценка в этом случае может быть снижена на один балл. При подготовке к ответу разрешается пользоваться раздаточным материалом по дисциплине. На подготовку к ответу по билету, как правило, отводится до 30 минут. Преподаватель, в целях установления истинного уровня знаний вправе задать дополнительные вопросы. Зачёт принимается индивидуально. Опрашиваемым помогающим друг другу, использующим неразрешенные пособия и записи, а также другие средства, могут быть даны дополнительные вопросы или предложено аттестоваться без билета в целях установления действительного уровня их подготовленности.

По окончании опроса объявляется оценка и подводятся итоги. Оценки заносятся в экзаменационную ведомость и выставляются в зачетную книжку. Неудовлетворительная оценка в зачетную книжку не проставляется.

Порядок ликвидации академических задолженностей определен федеральными, ведомственными нормативными правовыми актами и руководящими документами института.

Возможен другой регламент изучения настоящего курса, который определит преподаватель и что найдет отражение в расписании установочных занятий и сессий.

Раздаточный материал составлен на основе Учебно-методического комплекса «Юридическая психология», разработанного при информационной поддержке компании «Консультант Плюс» доктором психологических наук, профессором Владимиром Николаевичем Селезнёвым.